शहरीकरण - समस्याएँ और समाधान | भारतीय समाज (Indian Society) UPSC CSE PDF Download

परिचय

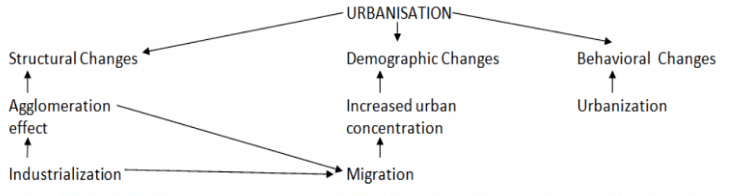

सामान्य उपयोग में, शहरीकरण किसी क्षेत्र की जनसंख्या का नगरों और शहरों में सापेक्ष संकेंद्रण को संदर्भित करता है (यानी, सापेक्ष शहरी वृद्धि)। यह शहरी होने की प्रक्रिया को भी संदर्भित कर सकता है।

एक जनसांख्यिकीय प्रक्रिया के रूप में, जो इस शब्द का सबसे सामान्य उपयोग है, शहरीकरण में नगरों और शहरों का एक स्थानिक अर्थव्यवस्था के भीतर सापेक्ष आकार में बढ़ना शामिल है, पहले, जनसंख्या का एक बढ़ता अनुपात जो एक शहरी स्थान में निवास करता है और, दूसरे, उनका लक्षित शहरी बसावट में संकेंद्रण। श्रृंखला का अंत लगभग पूरी तरह से शहरीकृत समाज है, जिसमें जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा केवल कुछ बड़े स्थानों में निवास करता है।

इन जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं से जुड़े (जिसमें प्रवासन शहरी वृद्धि का मुख्य योगदान है) पूंजीवाद के विकास के परिणामस्वरूप समाज में संरचनात्मक परिवर्तन (यानी, संरचनात्मक शहरीकरण) होते हैं। शहर उत्पादन, वितरण, और विनिमय प्रक्रिया के केंद्र हैं, क्योंकि संघनन से पैमाने और दायरे की अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं। शहरीकरण औद्योगीकरण और विकास का आवश्यक घटक है (हालांकि इसे अधिक शहरीकरण के रूप में देखा जाता है)।

अंततः, व्यवहारिक शहरीकरण है। शहरी क्षेत्र, विशेष रूप से बड़े, सामाजिक परिवर्तन के केंद्र होते हैं। मूल्य, दृष्टिकोण, और व्यवहार पैटर्न शहरी वातावरण (जिसे शहरीकरण कहा जाता है) में संशोधित होते हैं और नई रूप (जो शहरी परिदृश्य में वास्तुशिल्प शैलियों के रूप में परिलक्षित हो सकते हैं) फिर शहरी प्रणाली के माध्यम से प्रसार प्रक्रियाओं के माध्यम से फैलते हैं। यह शहरीकरण का तीन-भागीय मॉडल जनसांख्यिकीय परिवर्तन को एक आश्रित चर के रूप में प्रस्तुत करता है जो संरचनात्मक प्रेरणाओं द्वारा संचालित एक प्रक्रिया के भीतर होता है। एक मॉडल के रूप में, यह आधुनिक पूंजीवाद के विश्लेषण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। उदाहरण के लिए, यह प्रदर्शित किया गया है कि अन्य भागों में महत्वपूर्ण शहरी वृद्धि और शहरीकरण हुआ, विशेषकर एशिया में, औद्योगिक क्रांति और उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में तेजी से शहरीकरण से पहले।

शहरों की वृद्धि केवल औद्योगिक समाजों की विशेषता नहीं है और बड़े बसावटें अन्य आर्थिक एकीकरण के रूपों को भी चरित्रित करती हैं; इसी तरह, तीसरी दुनिया के कई हिस्सों में तेजी से शहरी वृद्धि हो रही है क्योंकि प्रवासी छोटे स्थानों की तुलना में बेहतर आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की आकांक्षा में शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार, जैसे-जैसे प्रतिकूल शहरीकरण पर तर्क होते हैं, जनसांख्यिकीय शहरीकरण विभिन्न संदर्भों में हो सकता है, और जो एक समय और स्थान का विशिष्ट होता है वह दूसरों का विशिष्ट नहीं हो सकता।

शहरीकरण की परिभाषा

- किसी स्थान में नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड, या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति होना आवश्यक है।

- अन्य सभी स्थान जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:

- न्यूनतम जनसंख्या 5000 व्यक्ति;

- कम से कम 75% पुरुष मुख्य कार्य बल गैर-कृषि गतिविधियों में संलग्न हों; और

- प्रति वर्ग किलोमीटर कम से कम 400 व्यक्तियों की जनसंख्या घनत्व।

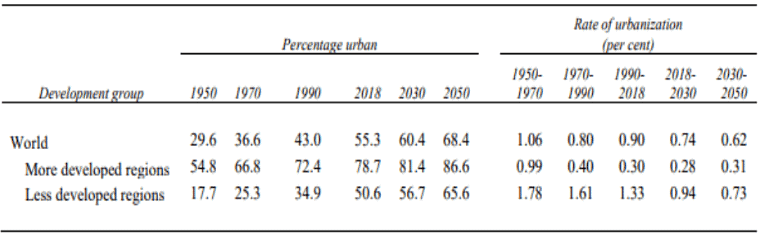

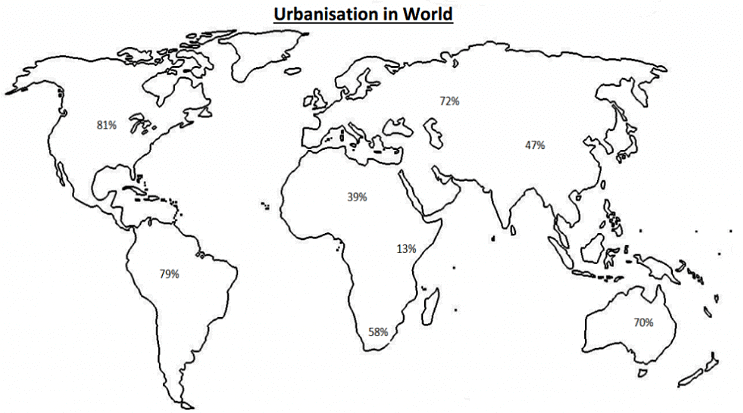

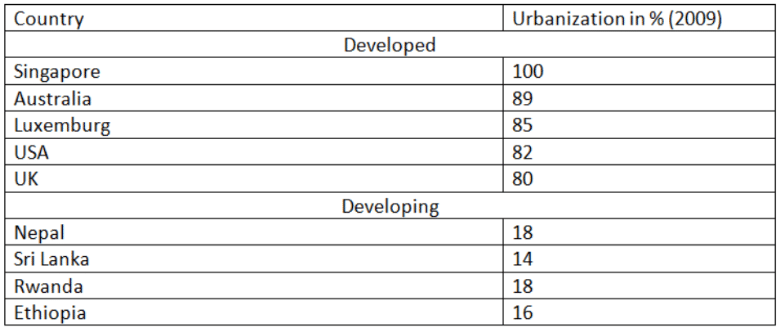

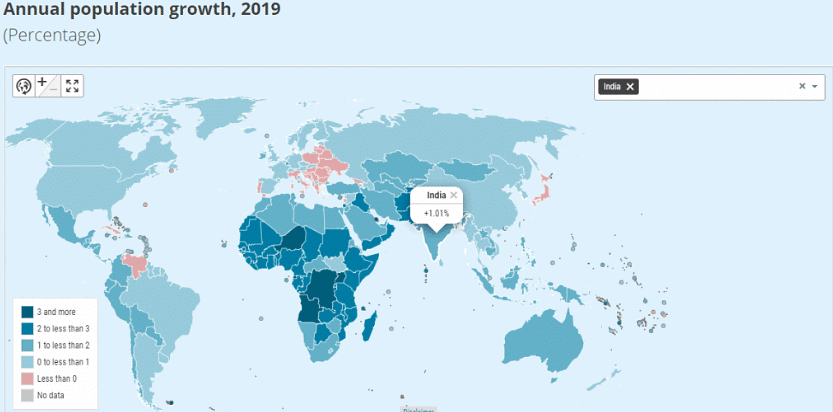

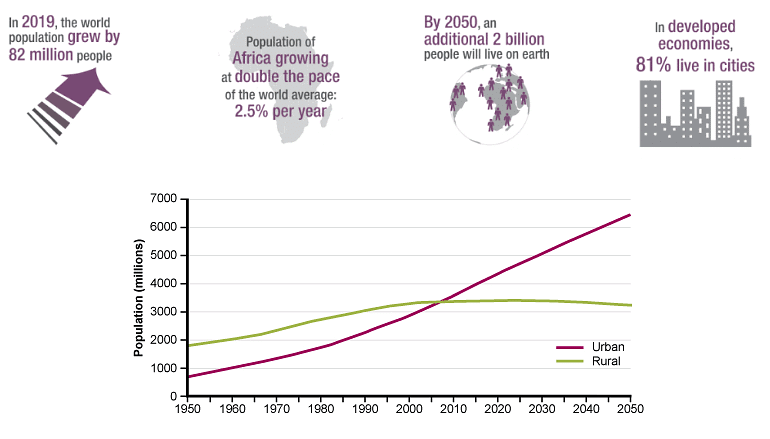

शहरीकरण का स्थानिक पैटर्न

1950-2050 के चयनित वर्षों और अवधियों के अनुसार, विकास समूह द्वारा विश्व की प्रतिशत शहरी और शहरीकरण की दर। विकसित देशों की विशेषता उच्च स्तर के शहरीकरण से होती है, जबकि विकासशील देशों में शहरीकरण का स्तर कम होता है। लेकिन विकासशील देशों की शहरी वृद्धि की दर बहुत उच्च है, बहुत उच्च वार्षिक शहरी वृद्धि दर के बावजूद; कई विकासशील देशों में शहरीकरण का स्तर कम है।

यह विकसित और विकासशील देशों के बीच शहरीकरण के तीव्र अंतर को दर्शाता है।

वैश्विक शहरी जनसंख्या 1951 में 17% से 2001 में 20% की तेज दर से बढ़ रही है और 2020 में 41% तक पहुँचने की उम्मीद है।

शहरीकरण के प्रमुख कारण

- औद्योगिक क्रांति: औद्योगिक रोजगार ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। शहरी क्षेत्रों में, लोग आधुनिक क्षेत्र में काम करते हैं जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास में सहायता करता है। यह दर्शाता है कि पुरानी कृषि अर्थव्यवस्था एक नई गैर-कृषि अर्थव्यवस्था में बदल रही है। यह प्रवृत्ति एक नई आधुनिक समाज का निर्माण करेगी (गुग्लर 1997)।

- बड़े निर्माण केंद्रों का उदय।

- रोजगार के अवसर: मेगासिटी में रोजगार के अवसर प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए ग्रामीण लोग या शहर के व्यक्ति अक्सर इन क्षेत्रों में प्रवास करते हैं।

- परिवहन की उपलब्धता: आसान परिवहन के कारण लोग बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं।

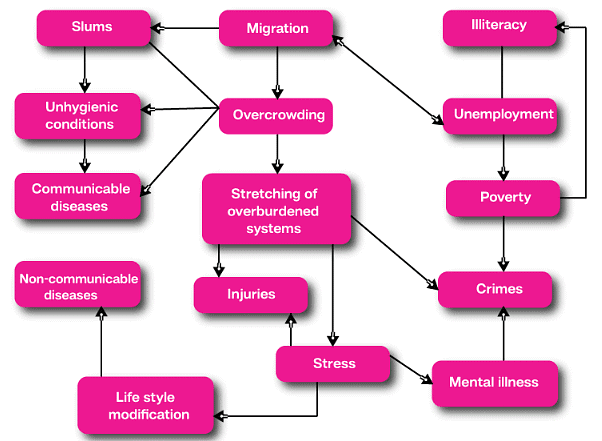

- प्रवासन: प्रवासन मेगासिटी की तेजी से वृद्धि का मुख्य कारण है। प्रवासन सदियों से हो रहा है और यह एक सामान्य घटना है।

जब शहरीकरण पर विचार करते हैं, तो ग्रामीण-शहरी और शहरी-ग्रामीण और ग्रामीण-ग्रामीण प्रवास बहुत महत्वपूर्ण हैं। शहरी-शहरी प्रवासन का मतलब है कि लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। लोग शहर की ओर इसलिए बढ़ सकते हैं क्योंकि वे ग्रामीण समुदाय से गरीबी के कारण मजबूर होते हैं या वे शहरी जीवन के आकर्षण द्वारा खींचे जाते हैं। इन पुश और पुल कारकों के संयोजन से लोगों को शहरों की ओर प्रवास करने के लिए मजबूर किया जा सकता है (गुग्लर 1997)।

शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की सुविधाएँ:

बुनियादी ढाँचा देशों के विकास में शहरीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे-जैसे कृषि अधिक फलदायी होती जाती है, शहर ग्रामीण क्षेत्रों से कार्यबल को अवशोषित करके बढ़ते हैं। उद्योग और सेवाएँ बढ़ती हैं और उच्च मूल्यवर्धित नौकरियों का निर्माण करती हैं, जो आर्थिक वृद्धि का कारण बनती हैं। उत्पादक गतिविधियों का भौगोलिक संकेंद्रण शहरों में संघनन अर्थव्यवस्थाएँ बनाता है, जो उत्पादकता और वृद्धि को और बढ़ाता है। यह शहरों में कृषि उत्पादों की आय और मांग को बढ़ाता है।

विकसित देशों में समस्याएँ

- शहरी से ग्रामीण प्रवासन (या शहरी विस्तार): जैसे-जैसे शहरी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, शहरी संस्कृति फैल रही है।

- कृषि भूमि में गिरावट: यूके में, 15% से अधिक उपजाऊ कृषि भूमि निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत है। पश्चिम यूरोप खाद्य कमी का सामना कर रहा है।

- यह ग्रामीण-शहरी द्वंद्व को कम कर रहा है और ग्रामीण-शहरी निरंतरता ला रहा है।

- परिवहन लागत में वृद्धि।

- शहरी प्रदूषक गाँवों में पहुँच रहे हैं।

- नगर निगम की राजस्व में गिरावट।

- खाली घरों की समस्या।

- पर्यावरणीय गिरावट: औद्योगिक परिसर शहरों में रहते हैं।

- जनसांख्यिकीय समस्याएँ: उल्टा आयु पिरामिड इसका परिणाम है।

विकासशील देशों में समस्याएँ

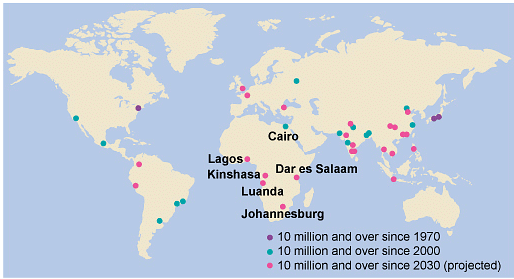

- जनसंख्या विस्फोट: बड़े आकार के शहरी केंद्रों, विशेषकर महानगरों और राजधानी शहरों में।

- पर्यावरणीय गिरावट: इसमें समस्याएँ शामिल हैं:

- झुग्गी विकास

- आवास की कमी

- अपर्याप्त सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ

- शहरी गरीबी

- प्रदूषण

- अनियोजित भूमि उपयोग

- परिवहन समस्याएँ: अपर्याप्त परिवहन बुनियादी ढाँचा क्षमता अधिभार की ओर ले जाता है।

- शहरों का बाहरी विस्तार: कोई योजनाबद्ध शहरी विस्तार नहीं है।

कुछ अतिरिक्त विषय

- प्रतिवर्ती शहरीकरण: जब बड़ी संख्या में लोग शहरी क्षेत्रों से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं।

- अधिक शहरीकरण: यह एक शहरी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि को संदर्भित करता है जो इसके नौकरी बाजार और बुनियादी ढाँचे की क्षमता को पार कर जाती है।

- शहरी जीवन: यह शहरी क्षेत्रों के निवासियों से जुड़े जीवन के तरीके को संदर्भित करता है।

- ग्रामीण-शहरी निरंतरता: यह वास्तव में ग्रामीण समुदाय और वास्तव में शहरी समाज के बीच जीवन के तरीके की निरंतर ग्रेडेशन को संदर्भित करता है।

शहरीकरण के चरण

कई विकसित देशों में शहरीकरण की प्रक्रिया लगभग समाप्ति की ओर है और शहरी निवासियों का अनुपात गिरने लगा है। प्रगति S-आकार की वक्र का अनुसरण करती है और यह कुल जनसंख्या के 80% पर झुकी हुई प्रतीत होती है। इसके 5 चरण हैं:

- अधिकांश लोग कृषि में कार्यरत होते हैं।

- आर्थिक विकास के साथ तेज शहरीकरण।

- शहरीकरण समाप्त होता है – अधिकांश लोग नगरों और शहरों में रहते हैं और उद्योग और सेवाओं में कार्यरत होते हैं।

- प्रतिवर्ती शहरीकरण होता है और शहरी अनुपात घटता है।

- शहरीकरण के पुनरुत्थान से संबंधित पुनः शहरीकरण।

शहरीकरण के लिए उपाय

विकासशील देशों के शहरी केंद्रों को पहले ग्रामीण-शहरी प्रवासन को रोकने की आवश्यकता है। इसे ग्रामीण विकास और छोटे नगर क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता है।

- भूमि उपयोग में सुधार के लिए नगर योजना के लिए कानूनी ढाँचा सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

- झुग्गी पुनर्निर्माण, गरीबी उन्मूलन, आवास निर्माण आवश्यक है।

- आवास और रोजगार सृजन के लिए वैश्विक सहायता की आवश्यकता है।

- उत्कृष्ट परिवहन प्रणाली के लिए त्वरित जन परिवहन (RMT) की आवश्यकता है।

- शहरी जल क्षेत्र का सुधार।

- शहरी भूमि का कुशल उपयोग – वैज्ञानिक नगर योजना और शहरी योजना का सतत विकास आवश्यक है।

- दीर्घकालिक सामरिक शहरी योजना।

- शहरी विकास की पर्यावरणीय स्थिरता।

शहरी शासन को मजबूत करने की आवश्यकता है।

- शहरी उपयोगिताओं का सुधार जैसे जल और सीवेज NUHM (राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन) के लिए बेहतर शहरी सार्वजनिक स्वास्थ्य।

- शहरी गरीबों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की आवश्यकता।

- प्रवासन को विनियमित करने की आवश्यकता।

- स्मार्ट सिटी का अवधारणा यदि प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता (PURA)।

जनसंख्या नियंत्रण, प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए नवाचार की आवश्यकता है।

ग्रामीणकरण: ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना या ग्रामीण क्षेत्रों को स्मार्ट बनाना ग्रामीणकरण कहलाता है।

शहरीकरण के प्रमुख कारण

- औद्योगिक क्रांति: औद्योगिक रोजगार लोगों का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आकर्षित करता है। शहरी क्षेत्रों में लोग आधुनिक क्षेत्र में काम करते हैं जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। यह दर्शाता है कि पुरानी कृषि अर्थव्यवस्था नए गैर-कृषि अर्थव्यवस्था में बदल रही है। यह एक प्रवृत्ति है, जो एक नई आधुनिक समाज का निर्माण करेगी (गुगलर 1997)।

- बड़े निर्माण केंद्रों का उदय:

- नौकरी के अवसर: मेगा शहरों में भरपूर नौकरी के अवसर हैं, इसलिए गाँव के लोग या कस्बे के व्यक्ति अक्सर इन क्षेत्रों में प्रवास करते हैं।

- परिवहन की उपलब्धता: आसान परिवहन के कारण, लोग बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं।

- प्रवासन: प्रवासन मेगा-शहरों की तेजी से वृद्धि का मुख्य कारण है। प्रवासन सदियों से हो रहा है और यह एक सामान्य घटना है। जब शहरीकरण पर विचार किया जाता है, तो ग्रामीण-शहरी और शहरी-ग्रामीण प्रवासन बहुत महत्वपूर्ण हैं। शहरी-शहरी प्रवासन का अर्थ है कि लोग एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाते हैं। लोग शहर की ओर प्रवास कर सकते हैं क्योंकि वे ग्रामीण समुदाय से गरीबी के कारण मजबूर होते हैं या उन्हें शहर के जीवन का आकर्षण खींचता है। इन धकेलने वाले और खींचने वाले कारकों का संयोजन लोगों को शहरों की ओर प्रवास करने के लिए मजबूर कर सकता है (गुगलर 1997)।

- शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना सुविधाएँ: आधारभूत संरचना देशों के विकास में शहरीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे-जैसे कृषि अधिक फलदायी होती है, शहर ग्रामीण क्षेत्रों से कार्यबल को अवशोषित करके बढ़ते हैं। उद्योग और सेवाएँ बढ़ती हैं और उच्च मूल्य-जोड़ी नौकरियों का निर्माण करती हैं, जो आर्थिक विकास की ओर ले जाती हैं। उत्पादक गतिविधियों का भौगोलिक संकेंद्रण शहरों में एकत्रीकरण अर्थव्यवस्थाएँ बनाता है, जो आगे उत्पादकता और विकास को बढ़ाता है। यह शहरों में कृषि उत्पादों के लिए आय और मांग को बढ़ाता है।

- निजी क्षेत्र की वृद्धि:

विकसित देशों में समस्याएँ

- शहरी से ग्रामीण प्रवासन (या शहरी फैलाव): जैसे-जैसे शहरी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, शहरी संस्कृति फैल रही है। इससे निम्नलिखित समस्या उत्पन्न होती है:

- कृषि भूमि में कमी: यूके में, 15% से अधिक उपजाऊ कृषि भूमि निर्माण क्षेत्र के तहत है। पश्चिमी यूरोप खाद्य संकट का सामना कर रहा है।

- ग्रामीण-शहरी द्वैत को कम करना: और ग्रामीण-शहरी निरंतरता को लाना। यह निरंतरता लंबे समय में कृषि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाएगी।

- परिवहन लागत में वृद्धि:

- शहरी प्रदूषक गाँवों में पहुँच रहे हैं:

- नगर निगम की आय कम हो रही है:

- खाली घरों की समस्या:

- पर्यावरणीय गिरावट: औद्योगिक परिसर शहरों में रहते हैं। ऊँची इमारतों की हवा और कई अन्य प्रकार की हवाएँ उभरी हैं। अम्लीय बारिश, तापमान में वृद्धि, वायु प्रदूषण, आदि चिंता का विषय हैं। यह स्वास्थ्य समस्याओं की ओर ले जाता है।

- जनसांख्यिकीय समस्याएँ: उल्टा आयु पिरामिड एक परिणाम है। वृद्धावस्था के निवासी शहर पर हावी हैं। इसे नियो जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इसका प्रभाव श्रम की कमी है।

- इसके परिणामस्वरूप: अधिकांश विकसित देशों ने अपने आव्रजन कानूनों को उदार बना दिया है। उदाहरण - ऑस्ट्रेलिया में पहले एक श्वेत ऑस्ट्रेलियाई नीति थी, जिसके तहत केवल श्वेत लोग ही ऑस्ट्रेलिया में बस सकते थे। लेकिन, बाद में 1975 में इस नीति को समाप्त कर दिया गया।

- परिवार प्रणाली टूट रही है - नाभिकीय परिवार उभर रहे हैं। यूरोपीय प्रणाली सामाजिक अशांति का सामना कर रही है।

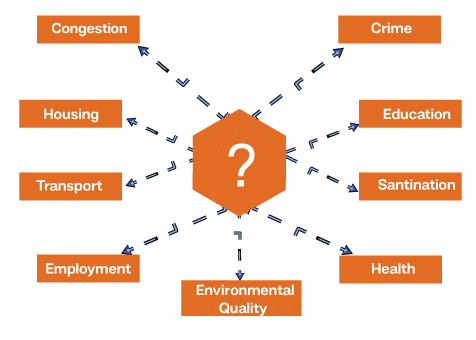

विकासशील देशों में समस्याएँ

- जनसंख्या विस्फोट: बड़े आकार के शहरी केंद्रों, विशेषकर महानगरों और राजधानी शहरों का। यह ग्रामीण-शहरी और शहरी-ग्रामीण प्रवासन दोनों के कारण है। राजधानी शहर सामाजिक और राजनीतिक कारणों से आकर्षित होते हैं। इसके अलावा, राजधानी केंद्र बेहतर आधारभूत संरचना और बाजार के कारण कई औद्योगिक परिसर को आकर्षित करते हैं।

- पर्यावरणीय गिरावट: इसमें समस्याएँ शामिल हैं जैसे:

- झुग्गी झोपड़ी की वृद्धि

- आवास की कमी

- अपर्याप्त सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ

- शहरी गरीबी

- प्रदूषण

- अनियोजित भूमि उपयोग

- परिवहन समस्याएँ: अपर्याप्त परिवहन आधारभूत संरचना क्षमता ओवरलोडिंग का कारण बनती है, जिससे सड़क दुर्घटनाएँ, ट्रैफिक जाम आदि जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, विश्व आपदा रिपोर्ट के अनुसार, प्रति 10000 लाइसेंस प्राप्त वाहनों में, इथियोपिया में अधिकतम संख्या में घातक दुर्घटनाएँ हुई हैं (अपडेट की आवश्यकता है)।

- शहरों का बाहरी विस्तार: योजनाबद्ध शहरी फैलाव नहीं है, RUF की तेज वृद्धि, और शहर के बाहर अनियोजित बस्तियाँ।

- शहरीकरण कोई समस्या नहीं है, लेकिन अस्थिर और अनियोजित शहरीकरण निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न करता है:

- शहरी फैलाव

- जाम

- घरों की कमी

- ऊर्ध्वाधर विस्तार

- झुग्गियों और निम्न गुणवत्ता वाले घरों की वृद्धि

- गैरकानूनी बस्तियाँ

कुछ अतिरिक्त विषय

- काउंटर शहरीकरण: काउंटर शहरीकरण तब होता है जब बड़ी संख्या में लोग शहरी क्षेत्रों से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाते हैं। यह एक जनसांख्यिकीय (जनसंख्या द्वारा प्रेरित) और सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें कुछ व्यवसायों और आर्थिक गतिविधियों का आंदोलन भी शामिल है।

- अधिक शहरीकरण: इसका अर्थ है शहरी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि जो इसकी नौकरी के बाजार और आधारभूत संरचना की क्षमता को पार कर जाती है; ‘औद्योगिककरण के बिना शहरीकरण।’

- शहरी जीवनशैली: इसका अर्थ है शहरी क्षेत्रों के निवासियों से संबंधित जीवनशैली। शहरीकरण का अर्थ है लोगों का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जाना, और इसका परिणाम शहरों का विकास है। यह एक प्रक्रिया भी है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होते हैं। शहरीकरण एक प्रक्रिया है जो लगभग हर भाग में हुई है या हो रही है जहाँ मानव निवास करता है। लोग आर्थिक अवसरों की तलाश में शहरों में जाते हैं।

- ग्रामीण-शहरी निरंतरता: इसका अर्थ है वास्तव में ग्रामीण समुदाय और वास्तव में शहरी समाज के दो ध्रुवों के बीच जीवन जीने का एक निरंतर ग्रेडेशन। निरंतरता सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि ग्रामीण-शहरी भिन्नताएँ दो ध्रुवीय चरम सीमाओं के बीच एक सीमा में एक सापेक्ष डिग्री में होती हैं। निरंतरता सिद्धांत ग्रामीण-शहरी भिन्नताओं पर जोर देता है न कि ग्रामीण-शहरी द्वैत पर। विकास के पाठ्यक्रम के बावजूद, ग्रामीण और शहरी जीवन के तरीकों के बीच भेद किया जा सकता है।

- शहरीकरण के चरण: कई विकसित देशों में शहरीकरण की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो गई है और शहरी निवासियों का अनुपात गिरने लगा है। प्रगति S-आकार की वक्र का पालन करती है और ऐसा लगता है कि यह कुल जनसंख्या के 80% पर झुकी हुई है। इसके 5 चरण हैं:

- बहुत धीमी वृद्धि जिसमें अधिकांश लोग कृषि में लगे हुए हैं।

- आर्थिक विकास से संबंधित तेज शहरीकरण।

- शहरीकरण समाप्त होता है – अधिकांश लोग शहरों और कस्बों में रहते हैं और उद्योग और सेवाओं में लगे होते हैं।

- काउंटर शहरीकरण होता है और शहरी अनुपात कम होता है क्योंकि लोग आवागमन करना पसंद करते हैं।

- शहरीकरण के पुनरुद्धार से संबंधित पुनः शहरीकरण।

शहरीकरण के लिए उपाय

- विकासशील देशों के शहरी केंद्रों को पहले ग्रामीण-शहरी प्रवासन को रोकने की आवश्यकता है। इसके लिए ग्रामीण विकास और छोटे नगर क्षेत्रों का विकास आवश्यक है।

- शहर की योजना के लिए कानूनी ढाँचा बेहतर भूमि उपयोग के लिए सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

- झुग्गी पुनर्निर्माण, गरीबी उन्मूलन, और आवास निर्माण किया जाना चाहिए।

- आवास और रोजगार सृजन के लिए पूंजी और तकनीक के लिए वैश्विक सहायता की आवश्यकता है।

- यह एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

- तेजी से जन परिवहन (RMT): बेहतर परिवहन प्रणाली के लिए।

- शहरी जल क्षेत्र का सुधार:

- शहरी भूमि का कुशल उपयोग: वैज्ञानिक नगर योजना और शहरी योजना के सतत विकास की आवश्यकता है।

- दीर्घकालिक रणनीतिक शहरी योजना: समग्र क्षेत्रीय योजना के दृष्टिकोण के साथ।

- शहरी विकास की पर्यावरणीय स्थिरता:

- नए शहरी आधारभूत ढांचे में निवेश: और संपत्तियों के रखरखाव की आवश्यकता है।

- शहरी शासन को मजबूत करने की आवश्यकता:

- ‘मुलायम आधारभूत संरचना’ को मजबूत करना:

- जल और सीवेज जैसी शहरी उपयोगिताओं में सुधार NUHM (राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन) के लिए बेहतर शहरी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए।

- नगर गरीबों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है।

- प्रवासन को विनियमित करने की आवश्यकता है।

- स्मार्ट शहर की अवधारणा: यदि प्रभावी रूप से लागू की जाए।

- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (PURA):

- जनसंख्या नियंत्रण: प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए नवाचार की आवश्यकता है।

- रुर्बनाइजेशन: ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ प्रदान करना या ग्रामीण क्षेत्रों को स्मार्ट बनाना रुर्बनाइजेशन कहलाता है।

|

35 videos|72 docs

|