गरीबी और विकास मुद्दे - 1 | भारतीय समाज (Indian Society) UPSC CSE PDF Download

परिचय

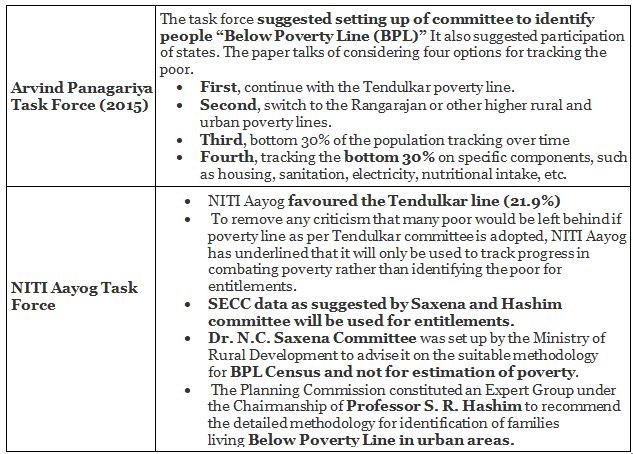

गरीबी एक बहुआयामी घटना है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों और वस्तुओं की कमी होती है। विश्व बैंक के अनुसार, गरीबी को कल्याण में गंभीर कमी के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसमें कई आयाम शामिल हैं। इसमें निम्न आय और उन मूलभूत वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने में असमर्थता शामिल है जो गरिमा के साथ जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। गरीबी में स्वास्थ्य और शिक्षा के निम्न स्तर, स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी, अपर्याप्त भौतिक सुरक्षा, आवाज़ की कमी, और अपने जीवन को बेहतर बनाने की अपर्याप्त क्षमता और अवसर भी शामिल हैं। प्रत्येक देश की अपनी सीमा हो सकती है जो निर्धारित करती है कि कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं। भारत में, 2011 में 21.9% जनसंख्या राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। 2018 में, लगभग 8% विश्व के श्रमिक और उनके परिवार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति US$1.90 से कम पर जीवन यापन कर रहे थे (अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा)।

गरीबी के प्रकार

- अपसामान्य गरीबी के माप अक्सर जीविका के विचार पर आधारित होते हैं। दूसरे शब्दों में, लोग तब गरीब होते हैं जब उनके पास मानव जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी होती है। हालांकि, सापेक्ष गरीबी के सिद्धांत के समर्थक इस दृष्टिकोण को खारिज करते हैं। वे तर्क करते हैं कि एक परिभाषा को विशेष समय पर एक विशेष समाज के मानकों से संबंधित होना चाहिए।

(i) अपसामान्य गरीबी यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां किसी व्यक्ति के पास एक या एक से अधिक मूलभूत जीवन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय की मात्रा नहीं होती है, और यह लंबे समय तक जारी रहती है। इसे मौद्रिक, पोषण प्राप्ति या कैलोरी के रूप में मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए: सड़कों पर रहने वाले बेघर लोग, परिवार जो खुद और अपने बच्चों को खिलाने के लिए भोजन खरीदने में असमर्थ हैं, ये सभी अपसामान्य गरीबी के उदाहरण हैं।

(ii) सापेक्ष गरीबी

यह तब होती है जब लोग एक निश्चित न्यूनतम जीवन स्तर का आनंद नहीं लेते हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित होता है (और जो जनसंख्या के अधिकांश द्वारा अनुभव किया जाता है) जो विभिन्न देशों में भिन्न होता है, जिसे बढ़ते हुए कहा जाता है और संभवतः कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए: उदाहरण के लिए, यूके में सापेक्ष गरीबी को औसत आय से 50% कम आय के रूप में परिभाषित किया गया है या कोई व्यक्ति एक समृद्ध समाज में स्थिर आय और जीवन की सभी आवश्यकताओं के साथ रह सकता है, लेकिन क्योंकि उनके पास समाज में अन्य लोगों की तरह कई विलासिताएँ नहीं हैं, इसलिए उन्हें सापेक्ष गरीबी में कहा जाता है।

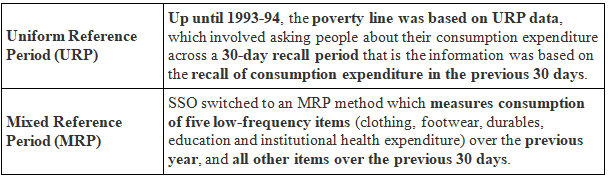

गरीबी का मापन

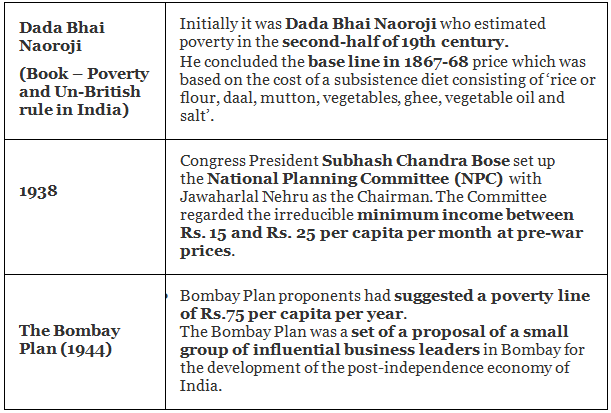

- स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी के अनुमान

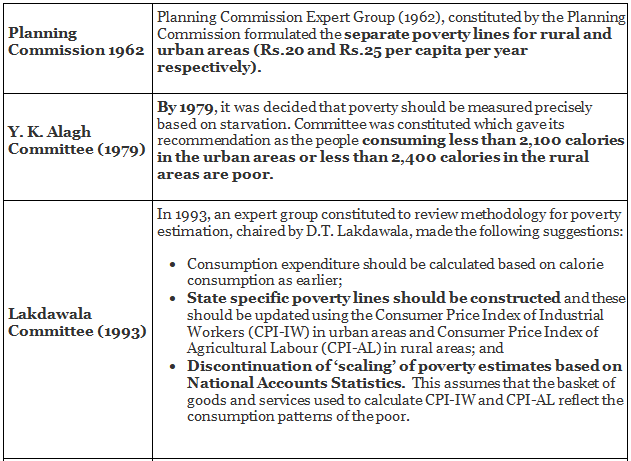

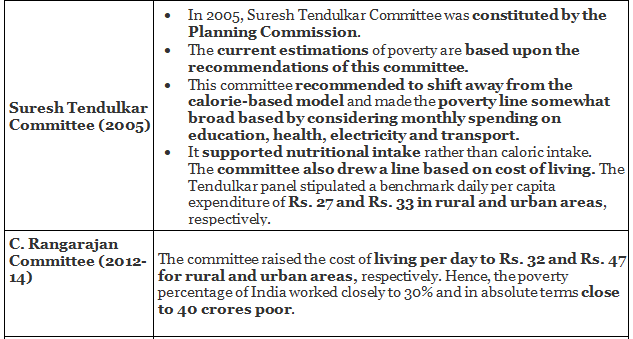

- स्वतंत्रता के बाद गरीबी के अनुमान

व्यापक रूप से, एक दिए गए समाज की गरीबी को कुपोषण, कम उपभोग व्यय, कम आय, जीर्ण बिमारी या खराब स्वास्थ्य, अशिक्षा, बेरोज़गारी, अस्वच्छ आवासीय स्थिति, खराब संसाधन, उच्च विषमता आय वितरण के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है।

गरीबी का अनुमान लगाने में चुनौतियाँ

- PLB के घटक - गरीबी रेखा बास्केट (PLB) के घटकों का निर्धारण गरीबी रेखा के अनुमान का एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि इसके घटकों की कीमतों में अंतर राज्य से राज्य और अवधि से अवधि भिन्न होता है।

- राज्यों में भिन्नताएँ - कुछ राज्यों जैसे ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने तेंदुलकर गरीबी रेखा का समर्थन किया जबकि अन्य जैसे दिल्ली, झारखंड, मिजोरम आदि ने रंगराजन रिपोर्ट का समर्थन किया।

- वर्तमान आधिकारिक माप तेंदुलकर गरीबी रेखा पर आधारित हैं, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में ₹27.2 और शहरी क्षेत्रों में ₹33.3 के दैनिक व्यय पर निर्धारित किया गया है, जिसे कई लोग बहुत कम होने के लिए आलोचना करते हैं।

- जनसांख्यिकीय और आर्थिक गतिशीलता - इसके अलावा, उपभोग के पैटर्न, पोषण संबंधी आवश्यकताएँ और घटकों की कीमतें सामान्य अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के अनुसार बदलती रहती हैं।

- राज्यों के बीच सहमति की कमी - तेंदुलकर और रंगराजन समिति की रिपोर्टों की स्वीकृति पर। कुछ राज्यों जैसे ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने तेंदुलकर गरीबी रेखा का समर्थन किया जबकि अन्य जैसे दिल्ली, झारखंड, मिजोरम आदि ने रंगराजन रिपोर्ट का समर्थन किया।

- अधिकांश सरकारों ने समितियों और पैनलों की रिपोर्टों को प्रभावहीन कर दिया है - क्योंकि यह मुद्दा न केवल राजनीतिक रूप से संवेदनशील है बल्कि इसके गहरे वित्तीय परिणाम भी हैं।

- सिमा निर्धारण की समस्या - यदि गरीबी की सीमा उच्च है, तो यह कई जरूरतमंद लोगों को बाहर छोड़ सकती है; जबकि यदि यह कम है, तो यह सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा।

आगे का रास्ता

गरीबी की रेखाओं की पुनर्परिभाषा - गरीबी की रेखाओं को आय, उपभोक्ता पैटर्न और कीमतों में बदलाव के आधार पर पुनः कैलिब्रेट किया जाना चाहिए।

व्यावहारिक गरीबी रेखा - यह समझ में आता है कि गरीबी रेखा को उस स्तर पर स्थापित किया जाए जो परिवारों को दिन में दो समय का भोजन और जीवन की अन्य बुनियादी जरूरतें प्राप्त करने की अनुमति देता है।

गरीबी के सापेक्ष और निरपेक्ष माप का संयोग - यह संयोगात्मक दृष्टिकोण गरीबी को सामान्य वैश्विक जीवन स्तर और देशों के भीतर सापेक्ष गरीबी के परिप्रेक्ष्य से मापता है। संयोगात्मक मॉडल में गरीबी रेखा उस आय के बराबर होगी जो एक निश्चित कल्याण स्थिति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जिसमें बुनियादी पोषण और सामाजिक समावेश शामिल हैं।

राजनीतिक आर्थिक संतुलन - भारतीय राजनीतिक, नीति और प्रशासनिक प्रणालियों को मध्य-आय वाले देश में संक्रमण के नए वास्तविकताओं के साथ समायोजित करना होगा, जिसमें गरीबी का अर्थ भूख के कगार पर जीना नहीं है, बल्कि एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए आय की कमी है। सरकार के खर्च का ध्यान सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान पर होना चाहिए, न कि सब्सिडी पर।

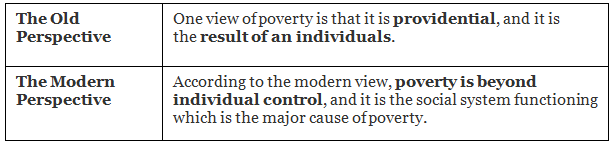

गरीबी के कारण

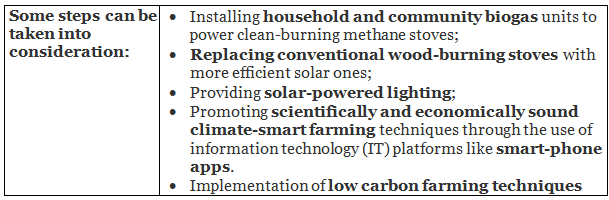

1. जलवायु कारक

- भारत का गर्म जलवायु लोगों की विशेष रूप से ग्रामीण लोगों की काम करने की क्षमता को कम करता है, जिसके कारण उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित होता है।

- बार-बार आने वाले बाढ़, अकाल, भूकंप और चक्रवात कृषि को भारी नुकसान पहुँचाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य कीमतें बढ़ जाती हैं, और पहुंच अधिक से अधिक सीमित हो जाती है, जिससे कई लोग भूख के उच्च जोखिम में पड़ जाते हैं।

- बाढ़ पानी के स्रोतों को भी प्रदूषित कर सकती है, जिससे पानी से जनित बीमारियों का प्रसार बढ़ता है, जैसे टायफाइड और कॉलरा।

- इसके अलावा, समय पर वर्षा की अनुपस्थिति, अत्यधिक या अपर्याप्त वर्षा देश की कृषि उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।

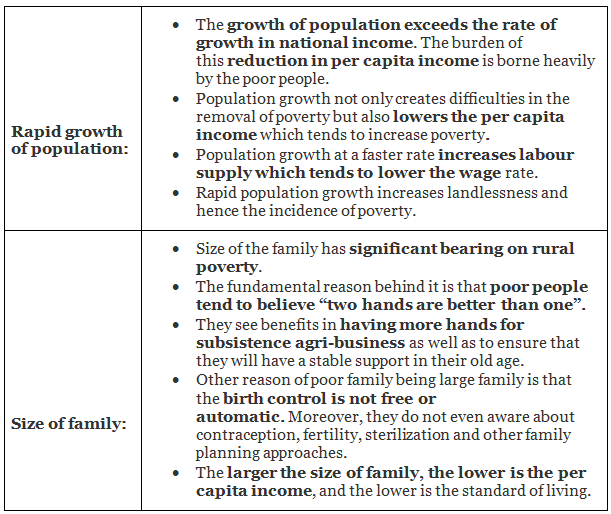

2. जनसांख्यिकी कारक

भारत में गरीबी के लिए निम्नलिखित जनसांख्यिकीय कारक जिम्मेदार हैं:

3. राजनीतिक कारक ग्रामीण और शहरी गरीबी स्वतंत्रता के सात दशकों बाद भी सर्वव्यापी बनी हुई है। इस संबंध में कारण निम्नलिखित हो सकते हैं:

- समुदायों के बीच तनाव और दो क्षेत्रीय पार्टियों के बीच संघर्ष गरीबी को हल करने और रियायतें देने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं।

- अधिकतर मामलों में, ग्रामीण सुधार अनिश्चित काल के लिए रुके रहते हैं। यदि उपाय लागू भी किए जाते हैं, तो वे अधिकांशतः आधे-अधूरे उपाय होते हैं और अल्पकालिक समाधान तक सीमित होते हैं, जो भारत के गरीबी उन्मूलन लक्ष्यों में ज्यादा मदद नहीं करते।

- मतदाता बैंक राजनीति भी भारत में गरीबी के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, जहां विभिन्न राजनीतिक नेता चुनाव जीतने के बाद बड़ी संख्या में जनसंख्या को गरीबी जनगणना से बाहर रखना सुविधाजनक समझते हैं।

- अल्पसंख्यक जातीय समुदाय, आदिवासी समूह और दलित अक्सर लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं होते हैं।

- विभिन्न विकास योजनाएँ राजनीतिक हितों द्वारा मार्गदर्शित की जा रही हैं, जो भारत में गरीबी का एक प्रमुख कारण है। इसलिए, योजना गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सफल नहीं रही है।

4. जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या वृद्धि

- प्रत्येक वर्ष औसतन 17 मिलियन लोग जनसंख्या में जुड़ते हैं, जिससे उपभोग वस्तुओं की मांग में काफी वृद्धि होती है।

- जब जनसंख्या बढ़ती है, तो सीमित संसाधनों का वितरण खतरे में पड़ जाता है, जिससे अत्यधिक गरीबी का अंतर उत्पन्न होता है।

5. पूंजी और सक्षम उद्यमिता की कमी

- पूंजी और सक्षम उद्यमिता का विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है।

- हालांकि, इनकी कमी है, जिससे उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि करना मुश्किल हो जाता है।

6. आवास और बेघर

- गरीब लोग, आश्चर्य की बात नहीं है, बेघर होने की अधिक संभावना रखते हैं, और वे अक्सर खराब आवास में रहते हैं।

- कई गरीब परिवार अपनी आय का आधे से अधिक हिस्सा किराए पर खर्च करते हैं और वे अक्सर ऐसे पड़ोस में रहते हैं जहां नौकरी के अवसर, अच्छे स्कूल और अन्य आधुनिक जीवन की सुविधाओं की कमी होती है।

- गरीबों के लिए पर्याप्त आवास की कमी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है।

- पूर्ण रूप से बेघर लोगों की स्थिति और भी गंभीर है।

सामाजिक कारक

1. छुआछूत

- भारत के विभिन्न हिस्सों में अभी भी प्रचलित विभिन्न सामाजिक मुद्दे जैसे छुआछूत गरीबी को कम करने में एक प्रमुख बाधा हैं।

- उन्हें सामान्य रोजगार के अवसरों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है और उन्हें मानवता के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया जाता है जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग।

2. जाति प्रणाली

- उच्च जाति के लोगों द्वारा नीची जाति के लोगों का उपेक्षा उनके गरीबी का कारण बनती है।

- कठोर जाति प्रणाली के कारण, नीची जाति के लोग आर्थिक प्रगति के खेल में भाग नहीं ले सकते।

- उदाहरण के लिए: एक नीची जाति का व्यक्ति व्यापारी या व्यापारी बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- दलितों की अपनी उद्यमिता शुरू करने की संभावना सबसे कम होती है और वे दूसरों के लिए श्रमिक के रूप में काम करने की अधिक संभावना रखते हैं, जबकि एससी का आत्म-नियोजित श्रेणी में सबसे कम हिस्सा और आकस्मिक श्रमिकों में सबसे अधिक हिस्सा होता है।

- ओबीसी प्रत्येक रोजगार श्रेणी में लगभग समान हिस्सेदारी रखते हैं।

- गैर-मुस्लिम उच्च जातियों का सफेद कॉलर कर्मचारियों में हिस्सा बहुत अधिक होता है, जबकि दलितों और आदिवासियों (एससी/एसटी) का अक्षम श्रमिकों में ओबीसी की तुलना में बहुत अधिक हिस्सा होता है।

- इसलिए, भले ही एससी और ओबीसी नियमित श्रमिकों में समान हिस्सा रखते हों, लेकिन एससी (और एसटी) द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति गुणात्मक रूप से भिन्न होती है।

- यह प्रणाली गरीबों को और गरीब और अमीरों को और अमीर बनाती है।

- यह असंतुलित और अन्यायपूर्ण प्रणाली गरीबी का एक और प्रमुख कारण है।

- विरासत के कानून, जाति प्रणाली, परंपराएं और रीति-रिवाज तेजी से विकास में बाधा डालते हैं और गरीबी की समस्या को बढ़ाते हैं।

3. शिक्षा की कमी

-

शिक्षा को "सामाजिक परिवर्तन और समानता का एजेंट" कहा जाता है।

गरीबी को सामान्य रूप से उपलब्ध संसाधनों की कमी के कारण समाज में भाग लेने में असमर्थता के साथ निकटता से जोड़ा गया है।

शिक्षा की कमी और अशिक्षा भारत में व्यापक गरीबी के प्रचलन के सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं।

बिहार में महिला दलितों की साक्षरता दर लगभग 38.5% है, जो भारत की प्रगति की प्रवृत्ति से बहुत पीछे है।

यह अभी भी भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर से 30 वर्ष पीछे है।

4. सामाजिक बहिष्कार

-

सामाजिक बहिष्कार का अर्थ है सामान्य जनसंख्या के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध संसाधनों की कमी के कारण समाज में भाग नहीं ले पाना।

यह व्यक्तियों और समुदायों दोनों को एक व्यापक ढांचे में संदर्भित कर सकता है, जिसमें निम्न आय, गरीब आवास, उच्च अपराध वातावरण और पारिवारिक समस्याएँ शामिल हैं।

सामाजिक बहिष्कार निम्नलिखित तरीकों से गरीबी की ओर ले जाता है:

- सरकारी कार्यालयों में समाज के एक वर्ग का कम प्रतिनिधित्व होता है, जिससे उस विशेष वर्ग के पक्ष में नीतियों की कमी होती है, जो उन्हें बेहतर जीवन स्तर में लाभ पहुंचा सकती हैं।

- बहिष्कार उन प्रतिबंधों को लागू करता है जिनके तहत मानवाधिकारों का आनंद उसी तरह नहीं लिया जा सकता जैसा अन्य लोग समाज में लेते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा और न्याय जैसे मूल अधिकार अस्वीकृत हो जाते हैं, जो आगे जाकर गरीबी की ओर ले जाते हैं।

- आदिवासियों की निर्णय लेने में कम भागीदारी और उनकी भूमि और जंगलों से अलगाव ने आदिवासियों के विकास और प्रगति से निरंतर बहिष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

5. कृषि उत्पादकता में कमी

- खंडित और विखंडित संपत्तियाँ, संसाधनों का कम उपयोग एक महत्वपूर्ण कारक है।

- कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी और अध empleyment।

- निवेश योग्य पूंजी की कमी और क्रेडिट की उपलब्धता का अभाव।

- पारंपरिक कृषि विधियों का प्रयोग।

- अशिक्षा आदि, जो इस देश में गरीबी के मुख्य कारण हैं।

6. रोजगार के अवसरों की कमी

- बेरोजगारी गरीबी का प्रतिबिंब है।

- रोजगार के अवसरों की कमी के कारण, लोग या तो बेरोजगार रहते हैं या अध-रोजगार होते हैं।

- इन बेरोजगार और अध-रोजगार श्रमिकों में अधिकांश छोटे और मARGinal किसान और भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं।

- यह असमानता समाज के कमजोर वर्गों के बीच अवसरों की अनुचित हानि का कारण बनती है, जिससे वे और भी अधिक असुरक्षित हो जाते हैं।

महंगाई

- सामानों और सेवाओं की कीमतों में लगातार तेज वृद्धि गरीबों पर गहरा प्रभाव डालती है।

- BPL लोगों के लिए इन स्थितियों का सामना करना हमेशा कठिन होता है और उनका खर्च करने का पैटर्न प्रभावित होता है।

- महंगाई उन्हें अपने संपूर्ण आय का लगभग पूरा हिस्सा जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं जैसे खाद्य, वस्त्र और आश्रय के लिए खर्च करने के लिए मजबूर करती है।

- कभी-कभी, गरीबों को आवश्यक पोषण, स्वच्छ जीवन पर्यावरण और न्यूनतम स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिल पाती, जिससे वे कुपोषण और बीमारियों का आसान शिकार बन जाते हैं।

- इस प्रकार, महंगाई गरीबों को खराब स्वास्थ्य और बुरी जीवन स्थितियों के जीवन में धकेल देती है।

- अंततः, समय के साथ, महंगाई मानव गरिमा के क्रमिक घटने का परिणाम बनती है, जिससे उन्हें बेघर बना दिया जाता है और कभी-कभी उन्हें भिक्षा मांगने पर मजबूर होना पड़ता है।

हालिया संदर्भ

हालिया संदर्भ

- हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1960 के दिल्ली भिक्षावृत्ति निवारण नियमों को असंवैधानिक मानते हुए भिक्षावृत्ति को अपराधमुक्त कर दिया। यह नियम 1959 के बंबई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के तहत बनाए गए थे।

- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, भिक्षावृत्ति अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन किया।

बहुआयामी गरीबी

- वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) का विकास 2010 में ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया गया था। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतकों का उपयोग करके जनसंख्या द्वारा अनुभव की जाने वाली गरीबी के स्तर को निर्धारित करता है।

- MPI दस संकेतकों से मिलकर बना है जो निम्नलिखित श्रेणियों में फैले हुए हैं:

हालिया प्रवृत्ति

हालिया प्रवृत्ति

- वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक – 2019 (MPI) ने दर्शाया है कि देशों में और समाज के गरीब वर्गों में व्यापक असमानताएँ हैं। इस सूचकांक के अनुसार, दुनिया में 1 से 3 अरब लोग अब भी बहुआयामी रूप से गरीब हैं। बहुआयामी गरीब का अर्थ है कि गरीबी को केवल आय से नहीं, बल्कि कई संकेतकों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसमें खराब स्वास्थ्य, काम की गुणवत्ता की कमी और हिंसा का खतरा शामिल हैं।

भारत की रिपोर्ट में रैंकिंग

शिक्षा: स्कूलिंग के वर्ष और बच्चों का नामांकन।

स्वास्थ्य: बच्चों की मृत्यु दर और पोषण।

जीवन स्तर: बिजली, फर्श, पेयजल, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन और संपत्ति।

भारत ने 2006 से 2016 के बीच 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला (0.283 से 0.123 तक 2015-16 में) इस अवधि में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानों में तेजी से कमी दर्ज की, जिसमें संपत्ति, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता और पोषण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ।

बांग्लादेश, कंबोडिया, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, इथियोपिया, हैती, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू और वियतनाम (10 चयनित देशों की कुल जनसंख्या लगभग 2 अरब लोग है) ने SDG-1 यानी हर जगह सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाई है।

- बांग्लादेश, कंबोडिया, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, इथियोपिया, हैती, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू और वियतनाम (10 चयनित देशों की कुल जनसंख्या लगभग 2 अरब लोग है) ने SDG-1 यानी हर जगह सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाई है।

- 10 चयनित देशों में, भारत (और कंबोडिया) ने अपने MPI मानों में सबसे तेज कमी की और उन्होंने सबसे गरीब समूहों को पीछे नहीं छोड़ा।

गरीबी के प्रभाव

1. स्वास्थ्य पर गरीबी के प्रभाव

- गरीबी का एक सार्वभौमिक और सरल माप विभिन्न जनसंख्याओं के स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा को देखना है।

- गरीबी के शिकार लोग हमेशा कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने की अधिक संभावना रखते हैं, जिसमें शिशु मृत्यु दर, पहले वयस्कता में मृत्यु और मानसिक बीमारी शामिल हैं।

- उन्हें अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल, भेदभाव और अन्यायपूर्ण उपचार प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है।

- राष्ट्रीय आवश्यक औषधियों की सूची (NLEM) के अंतर्गत विभिन्न कीमतें और गैर-NLEM श्रेणी अस्पष्टता पैदा करती हैं और निजी अस्पतालों के लिए मरीजों का शोषण करने के लिए अवसर बढ़ाती हैं।

- SDG 3 – सभी आयु के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और भलाई को बढ़ावा देना।

भारत में स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण एक प्रमुख चिंता का विषय है। यह कई मुद्दों से ग्रस्त है। 71वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल निजी अस्पतालों का हिस्सा क्रमशः 58% और 68% है।

भारत के स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल रिपोर्ट के अनुसार, 75% मरीज, जो निजी अस्पतालों में जाते हैं, अपने घर के आय या जीवन की बचत (out of pocket expenditure) से चिकित्सा बिल चुकाते हैं, जबकि 18% निजी उधारदाताओं से पैसे उधार लेते हैं, जिससे उच्च स्तर की गरीबी उत्पन्न होती है।

2. समाज पर प्रभाव

- गरीबी सामाजिक तनावों का एक प्रमुख कारण है और यह एक राष्ट्र को विभाजित करने की धमकी देती है, विशेषकर आय असमानता के मुद्दे के कारण। जब किसी देश में धन नागरिकों के बीच समान रूप से वितरित नहीं होता है, तो ऐसा होता है। < />गरीब लोग बेघर होने की अधिक संभावना रखते हैं और अपने खुद के घर खरीदने में असमर्थ होते हैं। कई गरीब परिवार अपने आय का आधे से अधिक हिस्सा किराए पर खर्च करते हैं, और वे ऐसे गरीब पड़ोस में रहने के लिए मजबूर होते हैं जहाँ नौकरी के अवसर, अच्छे स्कूल और अन्य आधुनिक जीवन की सुविधाएँ कम होती हैं, जिन्हें धनी लोग सामान्य मानते हैं।

- गरीबों के लिए उचित आवास की कमी एक प्रमुख राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है। इससे भी बदतर स्थिति पूरी तरह से बेघर लोगों की है।

3. बच्चों पर गरीबी के प्रभाव

- खराब बुनियादी ढाँचे, बेरोजगारी, बुनियादी सेवाओं की कमी और आय की कमी उनके शिक्षा, कुपोषण, घर के भीतर और बाहर हिंसा, बाल श्रम, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर प्रभाव डालती है, जो परिवार या पर्यावरण के माध्यम से फैलती हैं।

- ये समस्याएँ उनकी स्कूल में अच्छी प्रदर्शन करने और वयस्क के रूप में स्थिर रोजगार पाने की क्षमता को कमजोर करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि गरीबी समाज में पीढ़ियों तक बनी रहेगी।

4. शिक्षा पर गरीबी का प्रभाव

- शिक्षा से व्यक्तिगत आय में वृद्धि होती है।

- प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष की शिक्षा से आय में लगभग 10% की वृद्धि होती है।

- शिक्षा आर्थिक असमानताओं को कम करती है।

- यदि गरीब और अमीर पृष्ठभूमि के श्रमिकों को समान शिक्षा प्राप्त हो, तो कार्यशील गरीबी में उनके बीच का अंतर 39% तक कम हो सकता है।

- शिक्षा आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देती है।

- दुनिया के किसी भी देश ने 40% से अधिक वयस्क जनसंख्या के साक्षर हुए बिना तेज़ और लगातार आर्थिक वृद्धि नहीं की है।

- गरीब बच्चे आमतौर पर खराब रखरखाव वाले स्कूलों में जाते हैं, जहाँ सुविधाएँ अपर्याप्त होती हैं और उन्हें गरीब coaching मिलती है।

- वे धनवान बच्चों की तुलना में हाई स्कूल से स्नातक होने या कॉलेज जाने की संभावना कम रखते हैं।

- उनकी शिक्षा की कमी उन्हें सीमित करती है और उनके अपने बच्चों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, जिससे एक दुखद चक्र बनता है जो पीढ़ियों तक गरीबी को जारी रखता है।

5. गरीबी का आतंकवाद पर प्रभाव

- यह महत्वपूर्ण है कि यह ध्यान में रखा जाए कि अधिकांश समय आतंकवादी गरीब देशों से आते हैं जहाँ बेरोजगारी अधिक होती है, और आतंकवादी संगठन अक्सर किसी अन्य नौकरी की तुलना में बहुत अधिक वेतन प्रदान करते हैं, अगर वहाँ कोई अन्य नौकरी उपलब्ध हो।

- वास्तव में, आतंकवादी बनने के निर्णय के साथ कई विभिन्न कारक परस्पर क्रिया करते हैं। व्यक्तिगत और सांस्कृतिक आदर्श, मूल्य और सिद्धांत, भौतिक और सामाजिक लाभ (साम्राज्यवादी के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि) के रूप में उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

6. गरीबी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

गरीबी के प्रभावों में, इसके प्रभाव का अर्थव्यवस्था पर पड़ना एक प्रमुख चिंता का विषय है। मुख्यतः, गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या रोजगार दरों को प्रभावित करती है।

- शिक्षा के बिना, लोग एक लाभदायक या बल्कि उचित वेतन वाली नौकरी पाने की संभावना नहीं रखते।

- उच्च बेरोज़गारी की दर निश्चित रूप से किसी देश को सभी पहलुओं में प्रगति करने से रोक देगी।

गरीबी का नारीकरण

- गरीबी महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक प्रभावित करती है। गरीबी का नारीकरण वह घटना है जिसमें कुल गरीब महिलाओं की संख्या गरीब पुरुषों की कुल जनसंख्या से अधिक होती है।

- महिलाएं अलग-थलग होती हैं, उन्हें शिक्षा तक पहुंच बहुत सीमित होती है (राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक कारणों से) और कभी-कभी उन्हें काम करने से मना किया जाता है या थकाऊ काम करने तक सीमित किया जाता है।

- परिवार की नींव होने के नाते, महिलाएं न केवल घरेलू आय पर बल्कि बच्चों की शिक्षा (जिसमें स्वच्छता भी शामिल है) पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं, और खराब आदतों, स्वच्छता या improper खाद्य या जल के कारण होने वाली बच्चों की प्रारंभिक मृत्यु को रोक सकती हैं।

- गरीबी का नारीकरण परिवार के स्वरूप में परिवर्तन, परिवार की व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं या सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच में असमानता के कारण हो सकता है।

गरीबी का महिला चेहरा

महिलाओं द्वारा वैश्विक स्तर पर किया गया अवेतन कार्य हर साल लगभग $10 ट्रिलियन है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के वार्षिक कारोबार का 43 गुना है, एक ओक्सफैम अध्ययन के अनुसार। भारत में असमानता का 'महिला चेहरा' है, जहाँ महिलाओं का अवेतन कार्य जीडीपी का 3.1% है।

महिलाएं शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 312 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 291 मिनट ऐसे अवेतन देखभाल कार्य में व्यतीत करती हैं। इसके विपरीत, पुरुष शहरी क्षेत्रों में केवल 29 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 32 मिनट अवेतन देखभाल कार्य में लगाते हैं।

हालांकि भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित कई कानून हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है, जो कि गहरे पितृसत्तात्मक समाज के कारण भी है।

सरकारी उपाय

- वितरणात्मक रणनीतियाँ

- विशिष्ट रणनीतियाँ

- सामाजिक सुरक्षा

|

35 videos|72 docs

|