धर्मनिरपेक्षता | भारतीय समाज (Indian Society) UPSC CSE PDF Download

धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना, धर्म को एक पूरी तरह से व्यक्तिगत मामले के रूप में देखना।

- शब्द “धर्मनिरपेक्ष” का अर्थ है धर्म से “अलग” होना या किसी धार्मिक आधार का न होना। यह सरकार के संस्थानों और उन व्यक्तियों के धार्मिक संस्थानों और धार्मिक व्यक्तित्वों से अलग होने के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है जो राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रकार, धर्म को राज्य और शासन के पहलुओं से अलग होना चाहिए।

- भारत के संविधान के 42वें संशोधन (1976) के साथ, संविधान की प्रस्तावना ने यह स्पष्ट किया कि भारत एक “धर्मनिरपेक्ष” राष्ट्र है। संस्थानों ने सभी धर्मों को पहचानना और स्वीकार करना शुरू किया, धार्मिक कानूनों के बजाय संसदीय कानूनों को लागू किया, और बहुलवाद का सम्मान किया।

- एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति वह है जो अपने नैतिक मूल्यों को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ता। उसके मूल्य उसकी तार्किक और वैज्ञानिक सोच का परिणाम होते हैं।

- भारत में, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों को समान स्थिति देना है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जो व्यक्तिगत और सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, व्यक्ति के साथ उसके धर्म के बावजूद नागरिक के रूप में व्यवहार करता है, किसी विशेष धर्म से संविधानिक रूप से जुड़ा नहीं होता और न ही धर्म को बढ़ावा देने या हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है।

कुछ तथ्य अल्पसंख्यक के बारे में

- शब्द "अल्पसंख्यक" का भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। हालाँकि, संविधान केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (c) के अनुसार, इसे अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में लिया जाएगा। छह समुदाय हैं:

- मुस्लिम - 2%

- ईसाई - 3%

- सिख - 7%

- बौद्ध - 7%

- जैन - 4%

- जोरास्त्रीय (पारसी) - 0.06%

यह आदेश जनगणना 2011 के अनुसार है। जनगणना 2011 के अनुसार, देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग 19.3% है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण भारतीय इतिहास में धर्मनिरपेक्ष परंपराएँ गहरे जड़ें जमाए हुए हैं। भारतीय संस्कृति विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं और सामाजिक आंदोलनों के मिश्रण पर आधारित है।

- प्राचीन भारत

- मध्यकालीन भारत

- आधुनिक भारत

भारतीय धर्मों का एक साथ सह-अस्तित्व और विकास कई सदियों तक हुआ, जब तक कि इस्लाम का 12वीं शताब्दी में आगमन नहीं हुआ, जिसके बाद मुग़ल और उपनिवेशी दौर आया। भारत में धर्मनिरपेक्षता सिंधु घाटी सभ्यता के उतने ही पुराने है। निम्न मेसोपोटामिया और हड़प्पा के शहरों पर पुजारियों का शासन नहीं था। इन शहरी सभ्यताओं में नृत्य और संगीत धर्मनिरपेक्ष थे।

इस प्रकार, धर्म बहुत अनुकूल था और इसका कोई कठोर ढाँचा नहीं था; यह बहुदेववादी, अग्नोस्टिक, नास्तिक, हेनोथियस्टिक और पैनन्थियस्टिक दोनों था। यह अन्य धार्मिक विश्वासों के प्रति सहिष्णुता और स्वीकृति बाद में आए धर्मों में भी बनी रही। प्राचीन भारत में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता थी, और राज्य ने हर व्यक्ति को नागरिकता दी, चाहे किसी का धर्म हिंदूism, बौद्धधर्म, जैन धर्म या कोई अन्य हो।

- एलोरा की गुफा मंदिर - जो 5वीं से 10वीं सदी के बीच एक-दूसरे के बगल में बने, विभिन्न धर्मों के सह-अस्तित्व और विभिन्न विश्वासों की स्वीकृति की भावना दिखाते हैं।

- सम्राट अशोक - तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, पहले महान सम्राट थे जिन्होंने यह घोषणा की कि राज्य किसी भी धार्मिक संप्रदाय का उत्पीड़न नहीं करेगा। अशोक ने अपने 12वें रॉक शिलालेख में सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और उनके प्रति महान सम्मान विकसित करने का आह्वान किया।

मध्यकालीन भारत में, सूफी और भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बहाल किया। इन आंदोलनों के अगुआ थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फ़रीद, संत कबीर दास, गुरु नानक देव, संत तुकाराम, और मीरा बाई। उन्होंने समाज में सहिष्णुता, भाईचारे, सार्वभौमिकता, सद्भाव, और शांति जैसे धर्मनिरपेक्षता के विभिन्न पहलुओं को फैलाया।

मध्यकालीन भारत में, धार्मिक सहिष्णुता और पूजा की स्वतंत्रता अकबर के शासन में स्पष्ट थी। उन्होंने अपने कई हिंदू मंत्रियों को रखा, बलात् धर्मांतरण पर रोक लगाई, और जिज्या को समाप्त किया। उनके सहिष्णुता नीति का सबसे प्रमुख प्रमाण 'दीन-ए-इलाही' या दिव्य विश्वास की घोषणा थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम विश्वासों के तत्व शामिल थे।

फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना (पूजा का घर) का निर्माण विभिन्न धार्मिक नेताओं को एक ही स्थान पर अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

औरंगज़ेब के बाद, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज के नियंत्रण में आ गया। हालांकि ब्रिटिश प्रशासन ने भारत को सामान्य कानून प्रदान किया, उनकी "फूट डालो और राज करो" नीति ने विभिन्न समुदायों के बीच साम्प्रदायिक असहमति को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश काल में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किए गए।

अलग निर्वाचन मंडल ने अवनति वर्ग (अनुसूचित जातियाँ), महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान करके साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को और बढ़ाया। हालांकि, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत से ही धर्मनिरपेक्ष परंपरा और ethos से चिह्नित था। 1885 में INC के गठन ने सभी संप्रदायों के लोगों को एकजुट किया और स्वतंत्रता आंदोलन को एक रचनात्मक और सफल पथ पर ले गया। नेहरू ने एक विस्तृत रिपोर्ट (1928) दी, जिसमें अलग निर्वाचन मंडल को समाप्त करने का आह्वान किया ताकि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो सके।

केमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता

- यह संगठित धर्म से सिद्धांतात्मक दूरी के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप और दमन शामिल है। यह धर्मनिरपेक्षता का संस्करण मुस्तफा कमाल अतातुर्क द्वारा प्रस्तुत और अभ्यास किया गया था, जो पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की में सत्ता में आए, जब ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई।

- उन्होंने तुर्की के सार्वजनिक जीवन में खलीफा के संस्थान को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने तुर्की को आधुनिक बनाने और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए आक्रामक तरीके से काम किया।

- उन्होंने अपना नाम मुस्तफा कमाल पशा से केमाल अतातुर्क (अतातुर्क का अर्थ है 'तुर्कों का पिता') में बदल दिया।

- मुसलमानों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक टोपी फ़ेज़ को हेट कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। पुरुषों और महिलाओं के लिए पश्चिमी कपड़ों को प्रोत्साहित किया गया।

- पारंपरिक तुर्की कैलेंडर की जगह पश्चिमी (ग्रेगोरियन) कैलेंडर लाया गया।

गांधीवादी दृष्टिकोण

“मैं किसी एक धर्म को विकसित करने का सपना नहीं देखता, अर्थात् पूरी तरह से हिंदू या पूरी तरह से ईसाई या पूरी तरह से मुसलमान होना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि यह पूरी तरह से सहिष्णु हो, जिसमें इसके धर्म एक-दूसरे के साथ काम करते हों” – महात्मा गांधी

- गांधीजी ने कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत और व्यक्तिगत मामला है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि धर्म में नैतिक सिद्धांतों का एक सेट होता है जो मनुष्यों को जीवन के सही मार्ग पर ले जाता है।

- उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से माना, और इसलिए “सर्व धर्म समभाव” (सभी धर्मों की समानता) के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। रामकृष्ण और विवेकानंद ने मूल रूप से इस सिद्धांत का अवलोकन किया।

- गांधीजी ने अंधविश्वास से सभी हिंदू प्रथाओं को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे उदार विचारों और आधुनिकता के दृष्टिकोण से देखा ताकि भारतीय संस्कृति के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखा जा सके।

- उन्होंने समाज में निचली जातियों को नीचा दिखाने वाली और महिलाओं को अपमानित करने वाली किसी भी धार्मिक प्रथा का दृढ़ता से विरोध किया।

- गांधी की धर्मनिरपेक्ष राज्य की दृष्टि एक ऐसी जगह है जहाँ धार्मिक मूल्य और संवाद सभी क्षेत्रों में, सार्वजनिक और निजी दोनों में, कीमती और सम्मानित होते हैं, लेकिन जिसमें किसी एक धर्म को दूसरों पर हावी होने की अनुमति नहीं है।

नेहरूवादी दृष्टिकोण

- नेहरू का धर्मनिरपेक्षता वैज्ञानिक मानववाद के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है।

जवाहरलाल नेहरू ने धर्मनिरपेक्ष राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। वास्तव में, भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में गठन को उनके सबसे बड़े उपलब्धियों में से एक माना जा सकता है।

- उनका वैज्ञानिक मानसिकता के विकास पर जोर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि इसने धार्मिक अंधविश्वास और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की, जिसमें पूरा देश डूबा हुआ था।

- जवाहरलाल नेहरू का धर्मनिरपेक्षता के प्रति दृष्टिकोण “राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान संरक्षण” है।

डॉ. बी. आर. अंबेडकर का दृष्टिकोण

- उनकी मुख्य चिंता विभिन्न समुदायों को एक छत के नीचे लाना था, एक ऐसे राष्ट्र में जो जाति की रेखाओं में विभाजित है।

भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता

- हालांकि 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को मूल संविधान में प्रारंभ में नहीं उल्लेखित किया गया था, भारतीय संविधान हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रहा है।

- प्रस्तावना – भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। यह देश के प्रशासन में धर्मनिरपेक्षता पर जोर देता है लेकिन संविधान में धर्मनिरपेक्षता का शब्द ठीक से तब तक उपयोग नहीं किया गया जब तक कि इसे 42वें संशोधन (1976) के बाद इंदिरा गांधी के शासन में शामिल नहीं किया गया।

- लेकिन “धर्मनिरपेक्षता” शब्द की स्पष्ट परिभाषा अभी भी संविधान में जोड़ी जानी बाकी है, हालांकि 45वें संशोधन विधेयक के दौरान प्रयास किया गया था क्योंकि इसे राज्यों की परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएँ

व्यक्तिगतता और युक्तिवादिता धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युक्तिवादिता का अर्थ है 'बुद्धि' और 'संवेदना' का प्रभाव, जो कि अंधविश्वास से परे है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की समृद्ध प्राचीन संस्कृति में निहित है। यह पारंपरिक रीति-रिवाजों, विश्वासों और प्रथाओं का सम्मान करती है और नागरिकों के हित में उनकी रक्षा भी करती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दर्शन "सर्व धर्म समभाव" से जुड़ा है (अर्थात सभी धर्मों द्वारा अपनाए गए मार्गों का गंतव्य एक ही है, हालांकि मार्ग भिन्न हो सकते हैं), जिसका अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना।

- कोई आधिकारिक धर्म नहीं : भारत किसी भी धर्म को आधिकारिक के रूप में मान्यता नहीं देता। न ही यह किसी विशेष धर्म के प्रति निष्ठा रखता है।

- सभी के लिए स्वतंत्रता : यह सभी धर्मों के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। नागरिकों को अपने धर्म को चुनने और पालन करने की स्वतंत्रता है।

- भारतीय शासन : धार्मिक संस्थाओं की भारतीय शासन में नगण्य भूमिका है। भारत का शासन धार्मिक नेताओं द्वारा नहीं होता। भारत में राजनीतिक दल किसी विशेष धर्म का समर्थन या सदस्यता नहीं लेते।

- सिद्धांतात्मक दूरी की रणनीति : एक राज्य धार्मिक संस्थाओं के मूल में बदलाव करने में हस्तक्षेप नहीं करता है, ताकि उनकी परंपराओं, रीति-रिवाजों और विश्वासों का सम्मान किया जा सके। हालांकि, यह पुरानी, अंधविश्वासी, पिछड़ी और लिंग भेदभाव वाली प्रथाओं को समाप्त करने के लिए सकारात्मक रूप से हस्तक्षेप कर सकता है।

- धर्मनिरपेक्षता मानवतावाद के रूप में : भारतीय धर्मनिरपेक्षता मानवता के पक्ष में है और यह किसी विशेष धर्म के आध्यात्मिक विश्वासों या मूल्यों से प्रभावित नहीं है। यह लोगों को "नागरिक" मानता है, न कि "धर्म के सहानुभूतिवादी" के रूप में।

- धर्मनिरपेक्षता सार्वभौमिक विश्वास के रूप में : ऋग्वेद (सत्य एक है; ऋषि इसे विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं)। भारत के धर्मनिरपेक्ष आदर्श केवल कुछ देशों से नहीं आए हैं, बल्कि ये पूर्व और पश्चिम का समुच्चय हैं।

- धर्मनिरपेक्षता आधुनिकीकरण के साधन के रूप में : हमारी धर्मनिरपेक्षता पारंपरिक, पुरातन और संकीर्ण विश्वासों से प्रभावित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक मूल्यों, प्रगतिशील विचारों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रतिकृति है।

- धर्मनिरपेक्षता सांस्कृतिक धरोहर के रूप में : भारतीय धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की समृद्ध प्राचीन संस्कृति में निहित है। यह पारंपरिक रीति-रिवाजों, विश्वासों और प्रथाओं का सम्मान करती है और नागरिकों के हित में उनकी रक्षा भी करती है।

पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का मॉडल

पश्चिम में, "धर्मनिरपेक्ष" शब्द तीन चीजों का संकेत करता है: धर्म की स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म के परवाह किए बिना समान नागरिकता, और धर्म और राज्य का विभाजन। राज्य की कोई भी नीति विशेष रूप से धार्मिक तर्क पर आधारित नहीं हो सकती। किसी भी सार्वजनिक नीति का आधार किसी धार्मिक वर्गीकरण को नहीं बनाया जा सकता। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के मॉडल के अनुसार, "राज्य" और "धर्म" के अपने अलग-अलग क्षेत्र हैं और न तो राज्य और न ही धर्म एक-दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे।

- इसी तरह, राज्य किसी भी धार्मिक संस्था की सहायता नहीं कर सकता। यह धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय समर्थन नहीं दे सकता।

- राज्य धार्मिक समुदायों की गतिविधियों को भी बाधित नहीं कर सकता, जब तक कि वे देश के कानून द्वारा निर्धारित व्यापक सीमाओं के भीतर हों।

- उदाहरण के लिए, यदि कोई धार्मिक संस्था किसी महिला को पुरोहित बनने से रोकती है, तो राज्य इस पर कुछ नहीं कर सकता।

- यदि कोई धार्मिक समुदाय अपने असहमति रखने वालों को बहिष्कृत करता है, तो राज्य केवल एक मौन गवाह बन सकता है।

- यदि किसी विशेष धर्म में कुछ सदस्यों का मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है, तो राज्य के पास इस मामले को वहीं रहने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

इस दृष्टिकोण में, धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, न कि राज्य की नीति या कानून का मामला। इस प्रकार, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा धर्म और राज्य के बीच पूर्ण विभाजन की आवश्यकता है। अंत में, इस प्रकार की मुख्यधारा की धर्मनिरपेक्षता में राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधार के विचार के लिए कोई स्थान नहीं है। यह विशेषता सीधे इस समझ से उत्पन्न होती है कि धर्म से राज्य का विभाजन आपसी बहिष्कार के संबंध को शामिल करता है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल

- शब्द ‘धर्मनिरपेक्षता’ वैदिक अवधारणा ‘धर्म निरपेक्षता’ के समान है, जो राज्य की धर्म के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

- हालांकि, भारत में न तो कानून में और न ही व्यवहार में धर्म और राज्य के बीच कोई ‘अलगाव की दीवार’ मौजूद है।

- भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दर्शन ‘सर्व धर्म समभाव’ से संबंधित है (शाब्दिक अर्थ है कि सभी धर्मों द्वारा अपनाए गए मार्गों की मंजिल एक ही है, भले ही मार्ग अलग-अलग हो सकते हैं), जिसका मतलब है सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान।

- भारत में, राज्य और धर्म एक-दूसरे के मामलों में बातचीत और हस्तक्षेप कर सकते हैं, और अक्सर करते हैं, कानूनी रूप से निर्धारित और न्यायिक रूप से तय किए गए मानकों के भीतर।

- अन्य शब्दों में, भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य के मामलों से धर्म का पूर्ण निष्कासन आवश्यक नहीं मानती।

- यह अंतर-धार्मिक और अंतर-धार्मिक वर्चस्व पर समान ध्यान केंद्रित करती है।

- भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने हिंदू धर्म में दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ, भारतीय इस्लाम या ईसाई धर्म में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ, और एक बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर संभावित खतरों के खिलाफ समान रूप से विरोध किया।

- यह मुख्यधारा की पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से इसका पहला महत्वपूर्ण अंतर है।

- भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता से नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता से भी संबंधित है।

- इसमें, किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है।

- इसी प्रकार, धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अस्तित्व में रहने और अपनी संस्कृति और शैक्षणिक संस्थानों को बनाए रखने का अधिकार है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि धार्मिक विविधता को संबोधित करने का एक साधन है और विभिन्न धर्मों की शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की प्राप्ति का प्रयास करती है।

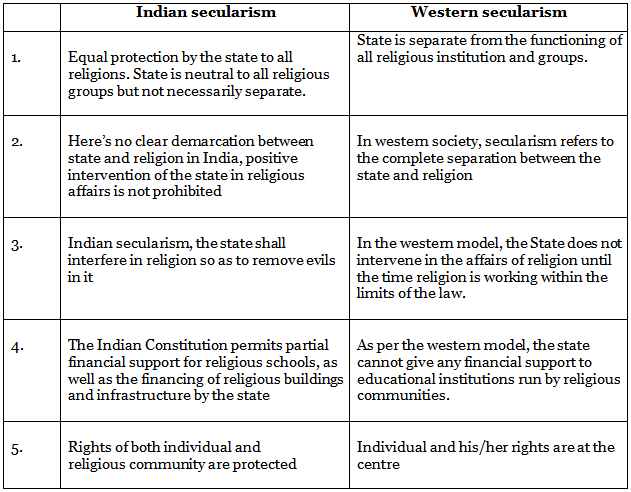

भारतीय धर्मनिरपेक्षता बनाम पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता

धर्मनिरपेक्ष राज्य के लाभ

- सांस्कृतिक समृद्धि : स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद की यात्रा के दौरान धर्मनिरपेक्षता का पालन करने से भारतीय समाज पर बने साम्प्रदायिक तनाव को समाप्त कर दिया गया, जो मध्यकालीन धार्मिक शासन और ब्रिटिश के विभाजन और शासन नीति द्वारा उत्पन्न हुआ था।

- लोकतंत्र में उन्नति : धर्मनिरपेक्षता ने भारतीय लोकतंत्र की सफल यात्रा के सात दशकों को चिह्नित किया है। इसने लोकतंत्र को प्रगति के पथ पर ले जाकर एक समावेशी और परिपक्व लोकतंत्र का निर्माण किया।

- शांति और स्थिरता : धर्मनिरपेक्षता ने भारतीयों में अत्यधिक सहिष्णुता का संचार किया और उन्हें अन्य धर्मों के विश्वास और प्रथाओं का सम्मान करना सिखाया।

- अल्पसंख्यक संरक्षण : धर्मनिरपेक्षता निस्संदेह प्रमुख धार्मिक समूहों को अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों पर हावी होने से रोकती है। धर्मनिरपेक्षता का यह सिद्धांत साम्प्रदायिक दंगों को रोकता है, जैसे कि स्वतंत्रता से पहले हुए थे। यह अल्पसंख्यकों के धार्मिक उत्पीड़न का भी प्रतिरोध करता है।

- आर्थिक विकास : धर्मनिरपेक्षता का पालन भारत को विश्व की सबसे तेज़ अर्थव्यवस्था में बदलने में सहायता करेगा। यह 1940 के दशक में हुई अकाल की छाया को हटाएगा। इसने भारतीय masses के समग्र जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार किया है।

धर्मनिरपेक्षता के लिए चुनौतियाँ और खतरें

- सामुदायिक राजनीति: राजनेता जनसंख्या के धार्मिक भावनाओं के साथ खेलते हैं। यह राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों और छात्र संगठनों को धार्मिक आधार पर बनाने के कारण समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाता है। इससे नफरत और अन्य धर्मों के लोगों के प्रति प्रतिकूलता उत्पन्न होती है।

- बलात्कारी धर्मांतरण: क्रिश्चियन मिशनरियों के खिलाफ आरोप लगते रहते हैं कि वे दलितों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने में उनका शोषण करते हैं, जो चार वर्ण व्यवस्था में निम्न स्थान पर हैं। इसके लिए वे अच्छे सामाजिक स्थिति और सम्मानित जीवन का प्रलोभन देते हैं। इसके प्रतिक्रिया में, हिंदुत्व की दक्षिणपंथी समूहों ने घर वापसी आंदोलन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य परिवर्तित लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाना है।

- राजनीति से धर्म का अलगाव न होना: अतीत में कुछ घटनाएं जैसे कि बाबरी मस्जिद का ध्वंस, 1984 में एंटी-सिख दंगे, दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में मुंबई दंगे, 2002 में गोधरा दंगे, आदि ने सामुदायिकता की स्थायी समस्या को उजागर किया है।

- छद्म-धर्मनिरपेक्षता: धर्मनिरपेक्षता को उदासीनता से लागू करना या स्वयं को धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन बताना छद्म-धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, UCC को लागू करने और ट्रिपल तलाक़ को समाप्त करने की राजनीतिक इच्छा का अभाव है, क्योंकि इससे मुस्लिम वोटों के खोने का डर है।

- बढ़ता कट्टरवाद: धार्मिक कट्टरवाद का अर्थ है विशेष धार्मिक विश्वासों के प्रति अंध और बिना प्रश्न का पालन करना। यह आधुनिकता और बहुलता के लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ पारंपरिकता, रूढ़िवादिता, और एकात्मकता में प्रकट होता है।

- धर्म-विरोधी: कुछ का तर्क है कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान को खतरे में डालती है। हालांकि, जैसा कि हमने पहले noted किया, धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है। इसलिए, यह धार्मिक पहचान की रक्षा करती है न कि उसे खतरे में डालती है। यह कुछ धार्मिक पहचान के रूपों को कमजोर करती है, जो कट्टर, हिंसक, उग्र, और अन्य धर्मों के प्रति नफरत को बढ़ावा देती हैं। किसी एक धार्मिक समूह की राजनीतिकरण अन्य समूहों की प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिकरण की ओर ले जाती है, जिससे अंतर-धार्मिक संघर्ष उत्पन्न होता है।

- हाल के वर्षों में हिंदू राष्ट्रवाद का उदय: यह गायों के वध और बीफ खाने के संदेह पर भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं का कारण बना है।

- संविधानिक विरोधाभास: धर्मनिरपेक्षता के लिए संविधानिक प्रावधानों में खामियां हैं और यह भेदभावपूर्ण है। कुछ धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत एक-दूसरे के विपरीत हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 48 गाय के वध पर रोक लगाता है, जिससे हिंदू धार्मिक भावनाओं का सम्मान होता है, लेकिन ऐसे कार्यों को मुस्लिम परंपरा का हिस्सा माना जाता है।

- अल्पसंख्यकों का बहिष्कार: राजनीतिक क्षेत्र में धार्मिक अल्पसंख्यकों की कुल भागीदारी बहुत कम है और उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जाते हैं। सचर समिति ने रिपोर्ट किया कि "जबकि मुसलमान भारतीय जनसंख्या का 14 प्रतिशत हैं, वे भारतीय नौकरशाही का केवल 2.5 प्रतिशत बनाते हैं।"

- दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली: जो लोगों को समूहों और समुदायों के दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करती है, ने युवा छात्रों के मन में धर्मनिरपेक्ष विचारों को स्थापित करने में भी असफलता दिखाई है।

- भेदभावपूर्ण राज्य हस्तक्षेप: वोट बैंक बनाए रखने के लिए, सरकारें धार्मिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं को विनियमित करने में पक्षपाती होती हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू कानून में बहुविवाह पर प्रतिबंध है, लेकिन इस्लाम में इसे अनुमति है। लेकिन राज्य ऐसी अस्पष्टताओं और कानून की दोहरी प्रकृति से निपटने के लिए तैयार नहीं है।

- सामुदायिक दंगे: हाल के अतीत में, सामुदायिकता ने भारतीय राजनीति के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के लिए एक बड़ा खतरा साबित किया है, जैसे कि 2020 का दिल्ली दंगा, 2015 का UP दंगा आदि।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव: जैसे कि ईरान मुद्दा, शरणार्थी संकट।

- बढ़ती कट्टरता: हाल के वर्षों में, मुस्लिम युवा समूहों जैसे ISIS से प्रेरित होकर कट्टरपंथी बनते जा रहे हैं, जो भारत और विश्व के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

भारत सरकार द्वारा धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम:

- 42वां संशोधन अधिनियम 1976: भारत को एक धार्मिक तटस्थ राज्य के रूप में स्थापित करना, जिसमें कई संवैधानिक सुरक्षा प्रावधान हैं।

- अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय: 2006 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की संतान के रूप में स्थापित किया गया।

- राष्ट्रीय एकीकरण परिषद (NIC): इसे 1962 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में साम्प्रदायिकता की समस्या से निपटने और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया।

- सभी धार्मिक स्थलों और संस्थानों को लोगों के सभी वर्गों और समुदायों के लिए खोलना। उदाहरण के लिए, सबरिमाला मंदिर प्रवेश मामला।

- सचर समिति: इसका गठन मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का पता लगाने के लिए किया गया (2005-2006)।

- रंगनाथ मिश्रा आयोग: धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति का पता लगाने के लिए स्थापित किया गया (2004-2007)।

- बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम: जो अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को सुधारने, उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने, और पहचाने गए अल्पसंख्यक संकेंद्रण में असंतुलनों को कम करने का उद्देश्य रखता है।

- सामान्य पाठ्यक्रम के साथ मूल्य और नैतिक शिक्षा का परिचय।

- अलग चुनाव क्षेत्र का उन्मूलन और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) का परिचय स्वतंत्रता के तुरंत बाद।

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC): 1994 में अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और आत्म-रोजगार गतिविधियों के लिए छूट प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया।

- कल्याण योजनाएं: जैसे नै उदान, नै रोशनी (अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास), सीखो और कमाओ (Learn and Earn)।

- कौशल विकास एवं रोजगार कार्यक्रम: जैसे उड़ान और हिमायत, जो जम्मू और कश्मीर के युवाओं को भारत के मुख्यधारा के विकास में समाहित करने के लिए शुरू किए गए।

- वक्फ बोर्ड: नियमितीकरण और कंप्यूटरीकरण।

प्रधान मंत्री के 15 बिंदुओं के कार्यक्रम के उद्देश्य

स्कूल शिक्षा की पहुंच में सुधार

- उर्दू की पढ़ाई के लिए अधिक संसाधन

- madrasa शिक्षा का आधुनिकीकरण

- अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति

- आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में समान भागीदारी

- गरीबों के लिए आत्म-रोजगार और वेतन रोजगार

- तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल का उन्नयन

- आर्थिक गतिविधियों के लिए बेहतर ऋण सहायता

- राज्य और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती

- अल्पसंख्यकों की जीवन स्थितियों में सुधार

- साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम और नियंत्रण

धार्मिक तटस्थता में सुधार के लिए सुझाव

धार्मिक तटस्थता में सुधार के लिए सुझाव

- एक बहुलवादी समाज में, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका धार्मिक स्वतंत्रता का विस्तार करना है, न कि राज्य की तटस्थता को सख्ती से लागू करना।

- महान नेताओं के विचारों को फैलाकर धार्मिक सद्भाव और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देना।

- धार्मिक पूर्वाग्रह को रोकने का एक तरीका आपसी समझ के लिए मिलकर काम करना हो सकता है।

- शिक्षा लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने का एक साधन है।

- साझा करने और आपसी सहायता के व्यक्तिगत उदाहरण पूर्वाग्रह और संदेह को कम कर सकते हैं।

- सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन संगठित करने होंगे और जनमत को सक्रिय करना होगा।

- अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय जीवन के मुख्यधारा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- सामाजिक सुधार सामाजिक न्याय और समानता की भावना है, जो जनसंख्या के सभी वर्गों में फैलनी चाहिए।

- समान नागरिक संहिता जैसे सामाजिक सुधार पहलों को लागू करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना और सामाजिक-राजनीतिक सहमति बनाना आवश्यक है।

- अन्य धर्मों के बारे में अधिक जानना अन्य लोगों और उनके विश्वासों का सम्मान और स्वीकृति सीखने का पहला कदम है।

- साम्प्रदायिक राजनीति को समाप्त करना और सिद्धांत-आधारित धर्मनिरपेक्ष राजनीति को लोकप्रिय बनाना।

- इस समय की आवश्यकता है कि अंतर-धार्मिक और अंतर्धार्मिक समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए (सर्व धर्म सम भाव) और धर्मों में व्याप्तता और बहुलता को स्वीकार किया जाए (एकं सत विप्रा बहुधा वदन्ति – ऋग्वेद)।

- यदि हम एक सामंजस्यपूर्ण राज्य के रूप में सफल होते हैं, तो भारत को "विविधता में एकता" और "बहुसांस्कृतिकता का पिघलने वाला बर्तन" जैसे प्रशंसा के कई वाक्यांश प्राप्त होंगे।

- राष्ट्रीय एकीकरण परिषद की समय-समय पर बैठकें धर्मनिरपेक्षता की सच्ची भावना के साथ आयोजित की जानी चाहिए।

- संविधान में विरोधाभासों को पुनः कैलिब्रेट करना और धर्मनिरपेक्षता के अनुसार विभिन्न विधियों और कानूनों के बीच संगति सुनिश्चित करना।

- धर्मनिरपेक्ष शासन प्रदान करने और साम्प्रदायिक संघर्षों को प्रभावी और त्वरित रूप से संभालने के लिए 2nd ARC (4ठी रिपोर्ट - शासन में नैतिकता, 5वीं रिपोर्ट - सार्वजनिक व्यवस्था) के सुझावों पर विचार करें।

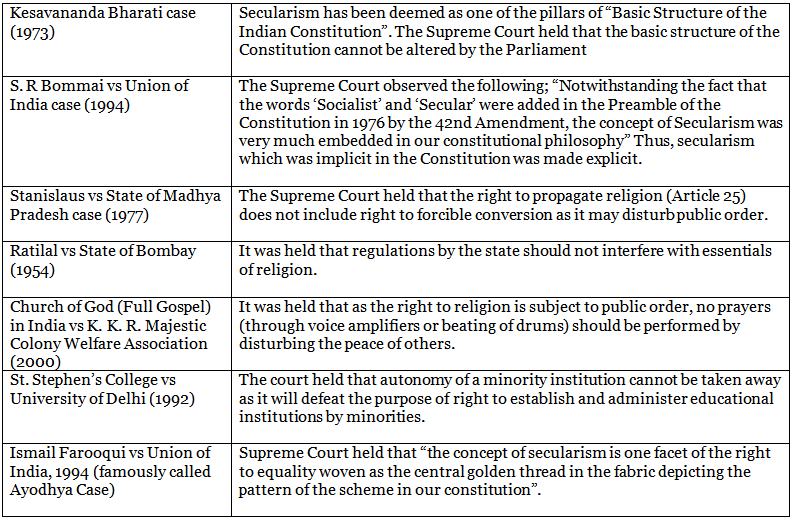

भारत में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में न्यायिक निर्णय

समकालीन मुद्दे: समान नागरिक संहिता (UCC)

- संविधान का अनुच्छेद 44 (DPSP) कहता है कि "राज्य नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।" इसका अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाला एक सामान्य कानून होगा, जो धर्म के आधार पर भिन्न नहीं होगा।

समान नागरिक संहिता के सकारात्मक पहलू

- यह सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत कानूनों से धर्म को अलग करेगा और न्याय के मामले में पुरुषों और महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करेगा, चाहे वे जिस धर्म का पालन करते हों।

- शादी, विरासत, तलाक आदि के संबंध में सभी भारतीयों के लिए समान कानून होंगे।

- यह भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में मदद करेगा, क्योंकि भारतीय समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक है, जहाँ पुराने धार्मिक नियम पारिवारिक जीवन को नियंत्रित करते हैं और महिलाओं को अधीनता में रखते हैं।

- विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में कई खामियां हैं, जिनका फायदा उठाने वालों के पास शक्ति होती है। समानता के कारण, ऐसी खामियां समाप्त होंगी या कम हो जाएंगी।

- जाति पंचायतों जैसी अनौपचारिक संस्थाएं पारंपरिक कानूनों के आधार पर निर्णय देती हैं। UCC यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी कानूनों का पालन किया जाए, न कि पारंपरिक कानूनों का।

- यह वोट बैंक राजनीति की घटनाओं को कम करने में मदद कर सकता है। यदि सभी धर्मों को एक ही कानून के अंतर्गत लाया जाए, तो राजनीतिक नेताओं को समुदायों को उनके मतों के बदले में कम प्रस्ताव देने होंगे।

- यह भारत के एकीकरण में मदद करेगा, क्योंकि कई दुश्मनियों का कारण कुछ धार्मिक समुदायों के पक्ष में कानून द्वारा विशेष उपचार होता है।

समान नागरिक संहिता को लागू करने में चुनौतियाँ

- UCC का कार्यान्वयन धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ हस्तक्षेप कर सकता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 25 और 26 के प्रावधानों के साथ, जो धार्मिक प्रथाओं से संबंधित स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।

- धार्मिक समूहों द्वारा संरक्षणवाद जो ऐसे परिवर्तनों का विरोध करते हैं क्योंकि यह उनकी धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करता है।

- सरकार के लिए सभी धार्मिक समुदायों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले समान कानून का निर्माण करना कठिन है। सभी धार्मिक समूहों- चाहे वे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक- को व्यक्तिगत कानूनों में परिवर्तन का समर्थन करना आवश्यक है।

- UCC का मसौदा तैयार करना एक और बाधा है। इस पर कोई सहमति नहीं है कि यह व्यक्तिगत कानूनों का मिश्रण होना चाहिए या इसे संविधान के आदेश के अनुसार एक नया कानून होना चाहिए।

तत्काल तिहरा तलाक का मुद्दा

- तत्काल तिहरा तलाक एक प्रकार का इस्लामी तलाक है जो भारत में प्रचलित है, जिसके द्वारा एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित, या हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक रूप में तीन बार "तलाक" शब्द कहकर कानूनी रूप से तलाक दे सकता है।

- इस प्रथा ने न्याय, लिंग समानता, मानव अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कई विवादों और चर्चाओं को जन्म दिया है।

- शायरा बानो बनाम भारत संघ मामले (2017) में, सर्वोच्च न्यायालय ने 3:2 बहुमत से तिहरे तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया।

निर्णय के सकारात्मक परिणाम

- यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को बनाए रखकर समानता सुनिश्चित करता है।

- यह मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष रूप से लिंग समानता सुनिश्चित करता है क्योंकि तिहरे तलाक का प्रावधान उनके बीच असुरक्षा की भावना का कारण बना।

- मनमाने तलाक ने उनकी सामाजिक स्थिति और गरिमा को भी प्रभावित किया।

- यह संविधान के मूल प्रावधानों को बनाए रखता है, क्योंकि संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कानूनों के प्रावधानों पर प्रभावी होते हैं।

निर्णय के नकारात्मक परिणाम

- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के खिलाफ है, जो हर धार्मिक संप्रदाय और संप्रदाय को धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता की गारंटी देता है (जिसमें हनफी स्कूल भी शामिल है, जिसे शायरा बानो द्वारा पालन किया जाता है)।

- विपक्षियों का तर्क है कि न्यायालय का यह कार्य नहीं है कि "विश्वास की वास्तविक जटिलताओं का निर्धारण करे"।

- यह भी कहा गया है कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरियत) अधिनियम 1937 ने तलाक़-ए-बिदअत (ट्रिपल तलाक़) को वैधानिक कानून में संहिताबद्ध नहीं किया है, इसलिए यह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आता।

- चुनौती यह है कि मुस्लिम जन masses को सूचित किया जाए कि इस प्रथा का उन्मूलन शरिया के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह इस्लाम के मूल सिद्धांतों के करीब है।

धार्मिक पूजा स्थलों में प्रवेश आंदोलनों का नेतृत्व महिला संगठनों द्वारा

शनि-शिग्नापुर मंदिर:

- भूमाता रंगारागिनी ब्रिगेड नामक महिलाओं के एक समूह ने मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर 400 साल पुरानी परंपरा को तोड़ने के लिए एक आंदोलन चलाया।

- आखिरकार, बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि “कोई कानून महिलाओं को पूजा स्थल में प्रवेश करने से नहीं रोकता है और यदि पुरुषों को अनुमति है, तो महिलाओं को भी अनुमति दी जानी चाहिए।”

साबरिमाला मंदिर:

- केरल के साबरिमाला मंदिर में, 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि वे मासिक धर्म की आयु समूह में हैं।

- 1991 में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय ने महिलाओं पर प्रतिबंध का समर्थन किया।

- हालांकि, यह मामला यह निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया है कि क्या मासिक धर्म वाली महिलाओं को बाहर रखना "आवश्यक धार्मिक प्रथा" का गठन करता है।

हाजी अली दरगाह:

2012 में, हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने महिलाओं को दरगाह के गर्भगृह में प्रवेश से रोक दिया। ट्रस्ट ने इस निर्णय के लिए कुरान और पैगंबर मोहम्मद के उद्धरणों का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम महिलाओं को दरगाहों/मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति नहीं देता है। ट्रस्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत "अपने मामलों का प्रबंधन करने" का मौलिक अधिकार भी बताया। इस पर कई महिलाओं के संगठनों ने विरोध किया। अंततः, बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रतिबंध को समाप्त कर दिया, यह कहते हुए कि यह संविधान का उल्लंघन करता है और महिलाओं को "पुरुषों के समान" प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रस्ट किसी भी ऐसे प्रतिबंध को लागू नहीं कर सकता जो "मौलिक अधिकारों" (जैसे अनुच्छेद 14, 15, और 25) के खिलाफ हो।

निष्कर्ष

सभ्यताओं के इतिहास और साम्प्रदायिक समस्याओं के कारण अनुभव किए गए दर्दनाक अनुभवों ने हमें यह एहसास दिलाया है कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक विसंगतियों को दूर करने के लिए अनिवार्य है। धर्मनिरपेक्षता बहुसंख्यक धर्म की सत्ता को सीमित करने और धार्मिक आधार पर राजनीतिक प्रभाव के उपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए भी है (जैसे, अपने धर्म से बाहर निकलना, किसी अन्य धर्म को अपनाना या धार्मिक शिक्षाओं की व्याख्या करने की स्वतंत्रता रखना)।

- वर्तमान की आवश्यकता है कि आंतरिक और अंतरधार्मिक समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए।

- धर्मों में सार्वभौमिकता और बहुवाद को स्वीकार किया जाए।

- यदि हम एक पूर्ण सामंजस्यपूर्ण राज्य के रूप में सफल होते हैं, तो भारत को "विविधता में एकता" और "बहुसांस्कृतिकता का पिघलने वाला बर्तन" जैसे प्रशंसा के कई और वाक्यांश प्राप्त होंगे।

|

35 videos|72 docs

|