क्षेत्रवाद | भारतीय समाज (Indian Society) UPSC CSE PDF Download

परिचय

परिचय

- क्षेत्रवाद को समझने के लिए, क्षेत्र के विभिन्न आयामों को स्पष्ट होना आवश्यक है।

- भौगोलिक इकाई के रूप में, क्षेत्र एक दूसरे से सीमित होता है।

- यह एक सामाजिक प्रणाली का हिस्सा है जो विभिन्न मानव प्राणियों और समूहों के बीच संबंधों को दर्शाता है।

- क्षेत्र सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, या सैन्य क्षेत्रों में सहयोग में संगठित होते हैं।

- क्षेत्र का एक विशिष्ट पहचान, भाषा, संस्कृति, और परंपरा के साथ विषय के रूप में कार्य करता है।

- भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों, और धर्मों की विविधता में निहित है।

- क्षेत्रवाद एक विचारधारा और राजनीतिक आंदोलन है जो क्षेत्रों के कारणों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।

- यह सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आकांक्षाओं, या जातीयता के संदर्भ में एक विशिष्ट क्षेत्र के प्रति वफादारी की चेतना से प्रेरित है।

- क्षेत्रवाद एक विचारधारा और राजनीतिक आंदोलन है जो क्षेत्रों के कारणों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। यह सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आकांक्षाओं, या जातीयता के संदर्भ में एक विशिष्ट क्षेत्र के प्रति वफादारी की चेतना से प्रेरित है।

विशेषताएँ

विशेषताएँ

- क्षेत्रवाद एक मानसिक घटना है।

- यह समूह पहचान के एक रूप के रूप में और क्षेत्र के प्रति वफादारी के रूप में विकसित होता है।

- यह अपने क्षेत्र के विकास की अवधारणा को मानता है, जबकि अन्य क्षेत्रों के हितों पर ध्यान नहीं देता।

- यह अन्य क्षेत्रों के लोगों को किसी विशेष क्षेत्र से लाभान्वित होने से रोकता है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण

ऐतिहासिक दृष्टिकोण

- क्षेत्रीयता की उत्पत्ति भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जातीय समूहों, समुदायों, धर्मों आदि की विविधता में निहित है, और यह उन पहचान चिह्नों के क्षेत्रीय एकाग्रता द्वारा प्रोत्साहित की गई है, और स्थानीय अभाव की भावना द्वारा प्रज्वलित की गई है।

- कई शताब्दियों तक, भारत अनेक भूमि, क्षेत्रों, संस्कृतियों, और परंपराओं का देश रहा। इस संबंध में जो मूलभूत बिंदु है, वह यह है कि समुदाय का आंतरिक आत्म-नियोजन, चाहे वह भाषाई, जनजातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय या उनके संयोजनों में हो, भारत में क्षेत्रीयता की अभिव्यक्ति का मुख्य रूप रहा है, ऐतिहासिक और समकालीन दोनों रूपों में।

पूर्व-स्वतंत्र भारत:

- ब्रिटिश साम्राज्य-निर्माण कलकत्ता, बॉम्बे, और मद्रास के तीन केंद्रों के चारों ओर प्रारंभ हुआ। पूर्व, पश्चिम, और दक्षिण भारत के अधिगृहीत क्षेत्रों को धीरे-धीरे बंगाल, बॉम्बे, और मद्रास के प्रेसीडेंसियों में जोड़ा गया। इससे 3 मूल ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का गठन हुआ।

- ब्रिटिशों ने साम्राज्य-निर्माण के पहले चरण में बड़े राज्यों का निर्माण किया। बड़े राज्यों का विभाजन ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के छोटे राज्यों में गठन के दूसरे चरण की शुरुआत थी। असम इस प्रकार का पहला राज्य था।

- ब्रिटिशों का क्षेत्रीय पुनर्गठन और नए राज्यों के गठन का एकमात्र उद्देश्य साम्राज्य की हितों को बढ़ावा देना और प्रभावी प्रशासन था।

- विकास और कल्याण ब्रिटिश राज्य के एजेंडे का हिस्सा नहीं थे। हमेशा 'बाँटों और राज करो' की नीति को बढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया।

स्वतंत्रता के बाद:

- स्वतंत्रता के बाद, नेताओं ने लोगों में यह भावना बढ़ाने की कोशिश की कि वे एक ही राष्ट्र से संबंधित हैं। संविधान निर्माताओं ने सभी के लिए एकल नागरिकता पेश करके इसे प्राप्त करना चाहा।

- लेकिन भारत एक जटिल देश है, और इसकी विशालता और संस्कृति तथा भाषा की विविधता को देखते हुए, क्षेत्रीय वफादारी और प्रेम की एक मजबूत भावना प्रकट होने लगी, और इस प्रकार क्षेत्रीयता अनिवार्य हो गई।

क्षेत्रीयता एक उप-राज्य आंदोलन के रूप में

उप-राज्य आंदोलन के रूप में क्षेत्रवाद

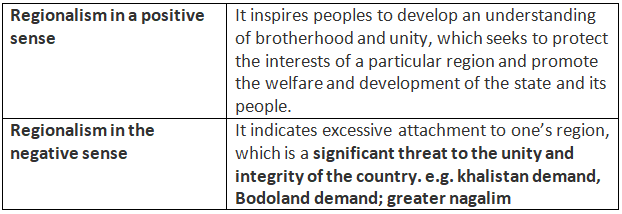

- क्षेत्रवाद का सकारात्मक अर्थ उस विशेष क्षेत्र के लोगों की आत्म-पहचान की खोज का विचार है।

- दूसरे अर्थ में, यह एक अलग मांग है जो एक राष्ट्र से संबंधित लोगों के एक समूह के नस्ली, भाषाई, और आर्थिक हितों की रक्षा और संरक्षण के लिए है।

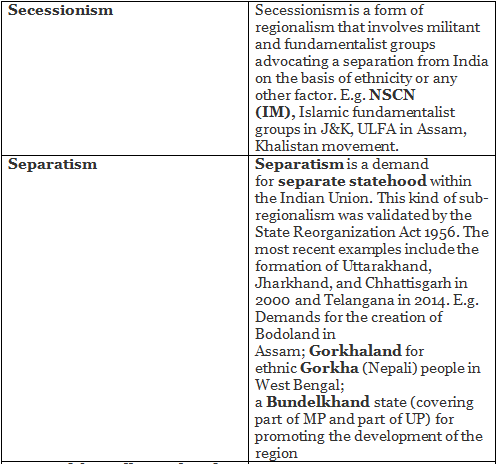

- वास्तव में, क्षेत्रवाद एक उप-राष्ट्रीयता का आंदोलन है जो एक प्रचलित राष्ट्रीयता के खिलाफ है।

- यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में क्षेत्रवाद, अपनी वर्तमान रूप में, विभिन्न अर्थों को धारण करता है जैसे 'प्रांतीयता', 'स्थानीयता', 'मिट्टी के पुत्र का सिद्धांत', 'भारतीय राज्यों का विघटन', अलग राज्यhood या प्रांतीय स्वायत्तता के लिए संघर्ष, अधिक शक्ति, विशेषकर आर्थिक शक्ति के लिए संघर्ष, आदि।

- जो भी अर्थ हो, क्षेत्रवाद का सिद्धांत अब भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न रूपों में एक अलगाववादी आंदोलन बन गया है।

- भारत अब विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय उभारों से संक्रमित है जैसे भौगोलिक क्षेत्रवाद, भाषाई क्षेत्रवाद, सांस्कृतिक क्षेत्रवाद, जातीय क्षेत्रवाद, आदि।

क्षेत्रवाद के प्रकार

क्षेत्रवाद के प्रकार

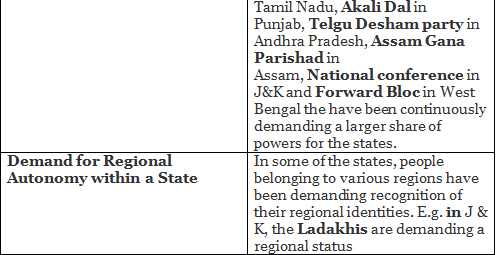

- सुप्रा-राज्य क्षेत्रवाद

- अंतर-राज्य क्षेत्रवाद

- अंतर-राज्य क्षेत्रवाद

- इस प्रकार के क्षेत्रवाद में, राज्यों का एक समूह आपसी हित के मुद्दे पर एक सामान्य स्थिति लेने के लिए हाथ मिलाता है, कभी-कभी दूसरे समूह के खिलाफ या संघ के खिलाफ।

- यह सामूहिक पहचान में राज्य की पहचान के स्थायी विलय का उदाहरण नहीं है। कभी-कभी, अंतर्निहित समूहों के बीच प्रतिकूलताएँ, तनाव और संघर्ष सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।

- उदाहरण के लिए, भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में supra-state क्षेत्रवाद देखने को मिल सकता है।

- यह प्रांतीय क्षेत्रों के साथ समवर्ती है और एक या अधिक राज्यों की पहचान को दूसरे के खिलाफ रखता है। यह एक विशेष मुद्दा भी है।

- यह मुद्दा इस कारण से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके हितों को नष्ट करता है।

- उदाहरण के लिए, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल वितरण को लेकर विवाद अंतर-राज्य क्षेत्रवाद के रूप में समझा जा सकता है।

- क्षेत्रवाद का तीसरा प्रकार अंतःराज्य क्षेत्रवाद को संदर्भित करता है, जिसमें राज्य का एक भाग आत्म-पहचान और आत्म-विकास के लिए प्रयास करता है। इसलिए, इसे सकारात्मक अर्थ में लिया जाता है।

- नकारात्मक दृष्टिकोण में, यह राज्य और राष्ट्र के सामूहिक हितों के खिलाफ होता है।

- उदाहरण के लिए, उड़ीसा में तटीय क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र की हमेशा एक भावना होती है।

उदाहरण: महाराष्ट्र का विदर्भ, गुजरात का सौराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना, उत्तर प्रदेश का पूर्वी U.P.

क्षेत्रवाद के प्रकट होने के रूप

क्षेत्रवाद के प्रकट होने के रूप

- राज्य के लिए अलग ध्वज जैसे कर्नाटका।

- भूमि के पुत्र सिद्धांत

- स्थानीय आरक्षण रोजगार में जैसे कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश।

- राज्य के बीच नदी जल संघर्ष और गैर-संयोग जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु।

- तीन भाषा नीति के खिलाफ नई शिक्षा नीति का अस्वीकृति जैसे तमिलनाडु में विरोध।

- पैराडिप्लोमेसी जैसे आंध्र प्रदेश (दक्षिण-पूर्व एशिया) और तमिलनाडु (संयुक्त राज्य अमेरिका)।

- माइग्रेंट श्रमिकों के खिलाफ हिंसा जैसे एमएनएस ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसक आंदोलन शुरू किया। भोजपुरी फिल्मों को महाराष्ट्र में चलने की अनुमति नहीं थी।

- खालिस्तान आंदोलन जिसका उद्देश्य पंजाब राज्य से सिखों का एक मातृभूमि बनाना है।

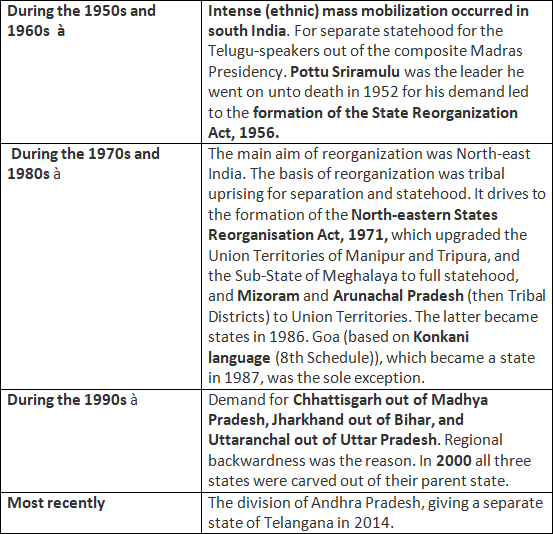

- राज्यों का भाषाई पुनर्गठन जैसे 1953 में आंध्र प्रदेश और अन्य।

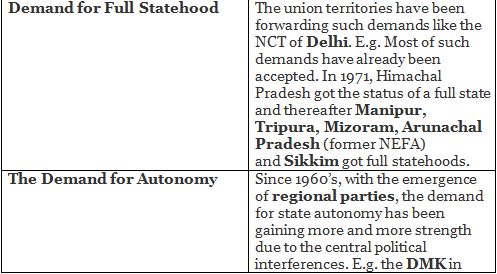

- स्वायत्तता की मांग जैसे दिल्ली।

- विशेष श्रेणी का दर्जा की मांग जैसे आंध्र प्रदेश।

क्षेत्रवाद का क्षेत्रीय दृष्टिकोण

क्षेत्रवाद का क्षेत्रीय दृष्टिकोण

- कर्नाटका और तमिलनाडु : कावेरी जल विवाद।

- झारखंड और छत्तीसगढ़ बेल्ट : जनजातीय विकास की कमी और नक्सलवादी संकट।

- पूर्वी उत्तर भारत : शासन और स्वायत्तता के मुद्दे, पहचान संकट, बाहरी लोगों के मुद्दे, विकास की कमी।

- उत्तर बनाम दक्षिण : हिंदी भाषा का मुद्दा।

क्षेत्रवाद के रूप

क्षेत्रवाद के कारण (i) भौगोलिक कारक

क्षेत्रवाद के कारण (i) भौगोलिक कारक

- भौगोलिक सीमाओं के आधार पर क्षेत्रीय अभिविन्यास एक विशेष क्षेत्र के निवासियों से संबंधित है, जो भारतीय संदर्भ में प्रतीकात्मक होते हैं क्योंकि यह भौगोलिक सीमाओं के साथ भाषाई वितरण से संबंधित है।

- टोपोग्राफिक और जलवायु में भिन्नताएं, साथ ही बस्ती के पैटर्न में अंतर, लोगों में क्षेत्रवाद के विचार को उत्पन्न करती हैं।

- जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग भोजन, आश्रय और अन्य आवश्यकताओं के लिए इस पर निर्भर करते हैं, और उनकी जीवनशैली बाकी जनसंख्या से भिन्न होती है।

- भारत में क्षेत्रवाद के लिए जिम्मेदार कारक

- भौगोलिक कारक

- ऐतिहासिक कारक

- संसाधनों की कमी

- आर्थिक कारक

- संस्कृतिक और धार्मिक कारक

- राजनीतिक-प्रशासनिक कारक

- जातीय कारक

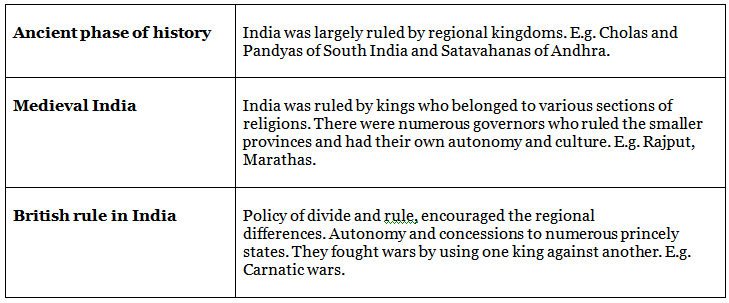

(ii) ऐतिहासिक कारक

भारतीय परिदृश्य में, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक कारकों को क्षेत्रीयता के घटना के प्रमुख तत्वों में माना जा सकता है।

- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तत्व क्षेत्रीयता को सांस्कृतिक विरासत, लोककथाएं, मिथक, प्रतीकवाद, और प्राचीन परंपरा के माध्यम से व्याख्यायित करते हैं।

- सबसे उल्लेखनीय उदाहरण ड्रविड़ काज़गम (DK) और ड्रविड़ मुन्नेत्र काज़गम (DMK) तमिलनाडु में, शिवसेना महाराष्ट्र में, और तेलुगु देशम (TDP) आंध्र प्रदेश में हैं।

- एक विशेष सांस्कृतिक समूह के लोग स्थानीय नायकों के उत्कृष्ट कार्यों और महान उपलब्धियों से प्रेरणा लेते हैं।

- हालांकि, अचानक उत्पन्न राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताएं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों के दायरे में आ सकती हैं।

(iii) सांस्कृतिक और धार्मिक कारक

- दक्षिणी भारत (ड्रविड़ीय संस्कृतियों का घर), जो स्वयं कई क्षेत्रों का क्षेत्र है, उत्तर, पश्चिम, केंद्र और उत्तर-पूर्व से स्पष्ट रूप से भिन्न है।

- भारत के पूर्व का क्षेत्र आज के भारतीय संघ के सात घटक इकाइयों से उत्तर-पूर्व से भिन्न है, जिसमें जनजातीय लोगों की सबसे बड़ी संख्या है।

- अतीत की परंपराएं: स्थानीय लोगों द्वारा ऐतिहासिक स्थानीय नेताओं की आदर। उदाहरण: शिवाजी महाराष्ट्र में, महाराणा प्रताप राजस्थान में, लचित बोरफुकन असम में।

(iv) जाति और क्षेत्र

- भारतीय समाज में जाति प्रणाली और धर्म केवल क्षेत्रीयता के कारण में सीमित भूमिका निभाते हैं।

- केवल जब जाति को भाषाई प्राधान्यता या धर्म के साथ जोड़ा जाता है, तब यह क्षेत्रीय भावना का कारण बन सकती है।

- इसी तरह, धर्म तब तक महत्वपूर्ण नहीं होता जब तक कि इसे भाषाई समानता, कट्टरवाद, और रूढ़िवादिता के साथ नहीं जोड़ा जाता या आर्थिक वंचना के साथ नहीं जोड़ा जाता।

- हालांकि, क्षेत्रीयता आमतौर पर एक धर्मनिरपेक्ष घटना होती है, और यह जाति संबंध या धार्मिक वफादारियों को पार कर सकती है।

- उदाहरण के लिए, धर्म के आधार पर भिन्नताएं पाकिस्तान के निर्माण का कारण बनीं।

- इसी तरह, 1980 के दशक में सिखों द्वारा स्वतंत्र खालिस्तान की मांग उठाई गई।

- ये आर्थिक कारक क्षेत्रों के बीच समस्याएं उत्पन्न करते हैं। उदाहरण: झारखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों का गठन विकास की कमी के आधार पर हुआ।

(v) आर्थिक कारक

वर्तमान समय में, देश के विभिन्न हिस्सों में असमान विकास को क्षेत्रवाद और अलगाववाद का मुख्य कारण माना जा सकता है। आर्थिक नीतियों ने विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन और व्यापक आर्थिक विषमताएँ पैदा की हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनमें असंतोष उत्पन्न हुआ है। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ उद्योगों और कारखानों के केंद्रित होने, शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, संचार नेटवर्क का विकास, और तीव्र कृषि विकास संभव हुआ है। उदाहरण के लिए, विकास की कमी झारखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों के गठन का कारण बनी। लेकिन देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में स्वतंत्रता का मूल्य अब भी सामाजिक-आर्थिक विकास के संदर्भ में महसूस नहीं किया गया है।

(vi) राजनीतिक-प्रशासनिक कारक

- राजनीतिक दल, विशेषकर क्षेत्रीय राजनीतिक दल और स्थानीय नेता, क्षेत्रीय भावनाओं और क्षेत्रीय वंचना का शोषण करते हैं और उन्हें अपने गुटीय समर्थन आधार को मजबूत करने के लिए परिवर्तित करते हैं। जैसे कि TDP (आंध्र प्रदेश), DMK (तमिलनाडु), अकाली दल (पंजाब)।

- वे अपने चुनावी घोषणापत्र में क्षेत्रीय समस्याओं को स्थान देते हैं और राजनीतिक और क्षेत्रीय विकास का वादा करते हैं।

(vii) भाषाई कारक

- भारत में 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन भारत में लगभग 1600 मातृभाषाएँ हैं। किसी व्यक्ति की मातृभाषा उसके अपने भाषा के प्रति गहरा लगाव उत्पन्न करती है और इस प्रकार पहचान का विकास भी होता है। उदाहरण के लिए, बॉम्बे से मुंबई, बैंगलोर से बेंगलुरु, और मद्रास से चेन्नई यह दिखाते हैं कि लोग अपनी भाषा के प्रति कितने अनुरागी हैं।

- संविधान द्वारा हिंदी को "Lingua Franca" के रूप में बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। लेकिन इस कदम के खिलाफ गैर-हिंदी भाषी राज्यों से व्यापक विरोध हुआ है। उदाहरण के लिए, दक्षिणी राज्यों में एंटी-हिंदी आंदोलन।

(viii) संसाधनों की कमी

संसाधनों की कमी के कारण, जो दो या अधिक क्षेत्रों द्वारा साझा किए जाते हैं, अक्सर क्षेत्रीय आकांक्षाओं द्वारा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण – कावेरी जल विवाद

(ix) जातीय कारक

- भारत में कई जातीय भिन्नताएँ हैं जो राजनीतिक स्वायत्तता और अलगाव की मांगों के लिए आधार बनीं। उदाहरण के लिए, अपनी जातीय पहचान के आधार पर, नागालैंड के नागा एक राष्ट्र की मांग कर रहे हैं।

भारत में क्षेत्रवाद क्यों बना हुआ है

- आर्थिक विकास की कम दर : उच्च जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में, आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं रहा है। अब आर्थिक विकास वैश्विक आर्थिक संकट और घरेलू स्तर पर अन्य बाधाओं के प्रभाव में है।

- राज्यों का सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संगठन : अधिकांश राज्यों में भूमि सुधारों की अपेक्षाकृत विफलता और जमींदारी मानसिकता अभी भी बनी हुई है। भूमि दान और ग्रामदान आंदोलनों को उत्साहपूर्वक नहीं चलाया गया और भूमि बैंकों के तहत भूमि का प्रभावी वितरण नहीं हुआ। पिछड़े राज्यों में राजनीतिक गतिविधियाँ वोट बैंक राजनीति और घोटालों तक सीमित थीं।

- पिछड़े राज्यों में बुनियादी ढांचे की कम सुविधाएँ : बुनियादी ढांचे के विकास का स्तर, जैसे- बिजली वितरण, सिंचाई सुविधाएँ, सड़कें, कृषि उत्पादों के लिए आधुनिक बाजार, पिछड़े रहे हैं। ये सभी राज्य सूची के विषय हैं।

- राज्यों द्वारा सामाजिक व्यय का कम स्तर : शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय मानव संसाधन विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। जिन राज्यों ने इन विषयों पर भारी निवेश किया है, वे विकसित और उन्नत राज्यों में आते हैं, उदाहरण के लिए तमिलनाडु, केरल जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएँ अन्य राज्यों के लिए मानक हैं।

- राजनीतिक और प्रशासनिक विफलता : यह तनाव का स्रोत है और अलग राज्यों के लिए उप-क्षेत्रीय आंदोलनों को जन्म देती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हाल ही में तेलंगाना इन विफलताओं का परिणाम हैं। ऐसी कई मांगें पाइपलाइन में हैं जैसे- विदर्भ, सौराष्ट्र, दार्जिलिंग और बोडोलैंड, आदि। ये विफलताएँ निजी खिलाड़ियों के विश्वास को भी कमजोर करती हैं और राज्यों में निवेशकों को आकर्षित नहीं करतीं।

- “भूमि के पुत्र” सिद्धांत : यह क्षेत्रवाद का एक रूप है, जिसे 1950 से चर्चा में लाया गया है। इसके अनुसार, एक राज्य विशेष रूप से उस मुख्य भाषाई समूह का है जो उसमें निवास करता है या कि राज्य अपने मुख्य भाषा बोलने वालों का विशेष मातृभूमि है, जो भूमि के पुत्र या स्थानीय निवासी हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रवाद के उदाहरण - यूके में, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएँ हैं। स्पेन में बास्क और श्रीलंका में देश के उत्तरी प्रांत में इसी तरह की समस्या है।

क्षेत्रवाद का सकारात्मक प्रभाव

- हाल के वैश्वीकरण के युग में बढ़ती अनिश्चितता के मद्देनज़र, क्षेत्रवाद लोगों के बीच पहचान का एक स्रोत बन गया है।

- ऐसी पहचानों का समायोजन भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना को बनाए रखने के लिए स्वस्थ है। उदाहरण के लिए, नागा आंदोलन का उद्देश्य उनके प्रस्तावित नागालिम के विशिष्ट चरित्र को बनाए रखना था।

- यह पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग केवल क्षेत्र में मौजूद आर्थिक दूरी को दूर करने के लिए है।

- इसने असंतुलित क्षेत्रीय विकास और क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में लाने और उन्हें हल करने का अवसर प्रदान किया है।

- उत्तराखंड जैसे नए राज्यों के निर्माण ने इसके तेजी से विकास का परिणाम दिया है।

- यह किसी विशेष क्षेत्र में समूहों के बीच एकजुटता का नेतृत्व कर सकता है।

- एक क्षेत्र से संबंधित लोग अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए एकजुट होने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं, भले ही उनके बीच भिन्नताएँ हों। उदाहरण के लिए, त्रिपुरा आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद, जो 1985 में बनाई गई थी, ने पूर्व अलगाववादियों के लिए एक लोकतांत्रिक मंच प्रदान करके राज्य में एक अन्यथा संकटग्रस्त आदिवासी पहचान की रक्षा की है और राज्य में राजनीतिक अतिवाद के आधार को कम किया है।

क्षेत्रवाद का नकारात्मक प्रभाव

- यह आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, जो विद्रोही समूहों द्वारा उत्पन्न होती हैं, जो देश की मुख्यधारा की राजनीतिक-प्रशासकीय व्यवस्था के खिलाफ क्षेत्रीयता की भावनाओं का प्रचार करते हैं।

- क्षेत्रीयता का राजनीति पर प्रभाव हो रहा है, क्योंकि अब संघीय सरकार और गठबंधन सरकारें बनने लगी हैं।

- क्षेत्रीय मांगें अब राष्ट्रीय मांगें बन जाती हैं, नीतियाँ स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं, और आमतौर पर, वे देश के सभी हिस्सों तक फैलाई जाती हैं। इसलिए, राष्ट्रीय नीतियाँ अब क्षेत्रीय मांगों द्वारा संचालित होती हैं।

- हिंसा क्षेत्रीयता का एक बहुत ही लोकप्रिय विशेषता है। क्षेत्रीय पहचान की रक्षा के लिए, लोग हिंसक तरीकों का सहारा ले सकते हैं – उदाहरण के लिए, असम आंदोलन के दौरान नेली नरसंहार।

- यह व्यवसाय करने की आसानी पर प्रभाव डालता है। क्षेत्रीय आकांक्षा के कारण, स्थानीय लोग निजी निवेशकों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती करने में कठिनाइयाँ प्रदान करते हैं, जिससे निजी कंपनियों को अक्सर स्थानीय लोगों के लिए नौकरियाँ और अनुबंध आरक्षित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

- यह बाहरी तत्वों (जैसे, आतंकवादी समूह, अतिवादी समूह) को क्षेत्रीय मुद्दों में शामिल होने का मार्ग प्रदान कर सकता है और जनमानस को उत्तेजित करके विघटन पैदा कर सकता है।

- इसे राजनीतिक लाभ के लिए शोषण किया जा सकता है, ताकि वोट जुटाए जा सकें।

सोने के बेटे क्या है?

- यह 1950 से चर्चा में है, और यह क्षेत्रीयता के एक रूप को स्पष्ट करता है।

- इसके अनुसार, एक राज्य मुख्य रूप से उस प्रमुख भाषाई समूह का है जो उसमें निवास करता है, या राज्य अपने प्राथमिक भाषा बोलने वालों का विशेष मातृभूमि है, जो सोने के बेटे या स्थानीय निवासियों के रूप में जाने जाते हैं।

- क्षेत्रीयता के कारण को आगे बढ़ाने के लिए इस अवधारणा के कार्यान्वयन के उदाहरणों में शिवसेना द्वारा महाराष्ट्रीयनों के हितों की सुरक्षा के लिए अभियान, असम में बोडो और बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों के बीच संघर्ष, शामिल हैं।

सोने के बेटे क्यों हैं?

प्रवासी और स्थानीय शिक्षित मध्यम वर्ग के युवाओं के बीच नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा हमेशा बनी रहती है। भूमि के पुत्र का सिद्धांत मुख्यतः शहरों में काम करता है क्योंकि यहाँ, बाहरी लोग या प्रवासी भी शिक्षा आदि के लिए अवसर प्राप्त करते हैं। बढ़ती आकांक्षाओं के कारण, लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है जो अधिक प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाती है। युवा कार्यबल के लिए, अर्थव्यवस्था का पर्याप्त रोजगार उत्पन्न करने में विफलता एक महत्वपूर्ण समस्या है।

भूमि के पुत्र सिद्धांत के उदाहरण

- आंध्र प्रदेश और गोवा में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए नौकरी आरक्षण।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371(D) में प्रदत्त “मुल्की नियम” स्थानीय लोगों के रोजगार और शिक्षा के अधिकारों की रक्षा करता है और यह आंध्र प्रदेश राज्य में आंदोलन के बाद बनाया गया था।

- प्रवासी विरोधी या भूमि के पुत्र सिद्धांत का कार्यान्वयन शिवसेना और एमएनएस द्वारा चलाया गया आंदोलन था जिसने क्षेत्रीय संकीर्णता को बुलावा दिया।

खालिस्तान की मांग

- खालिस्तान के लिए दावे, जो सिखों के लिए एक अलग धार्मिक देश है, 1940 के दशक में उत्पन्न हुए, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद अल्पसंख्यक बनने के डर के कारण।

- अलगाववादी आंदोलन 1970 और 1980 में अपने चरम पर पहुँच गया, जब भारत के बाहर से धन की बढ़ती आमद हुई।

द्रविड़ नाडू की मांग

- 20वीं सदी की शुरुआत में तमिलनाडु और भारत के अन्य दक्षिणी राज्यों में सामाजिक सुधार आंदोलन का उदय हुआ।

- न्याय पार्टी और सामाजिक सुधार नेता वी. रामास्वामी ने ब्राह्मणों और उत्तर भारतीयों पर द्रविड़ों पर वर्चस्व स्थापित करने और हिंदी भाषा और संस्कृति को थोपने का आरोप लगाया।

- यह आंदोलन एक ब्राह्मण विरोधी, आर्यन विरोधी, और हिंदी विरोधी आंदोलन था।

- 1960 के दशक की शुरुआत में, डीएमके और अन्य प्रोटामिल संगठनों ने मद्रास राज्य में एक संक्षिप्त अभियान चलाया, जिसमें एक स्वतंत्र और संप्रभु तमिलनाडु की मांग की गई।

- बाद में, डीएमके ने प्रस्तावित किया कि मद्रास, आंध्र प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्य एकजुट होकर भारतीय संघ से अलग होकर स्वतंत्र द्रविड़ नाडू की स्थापना करें।

इसके अलावा, असम में बोडो-भाषियों के लिए बोडोलैंड; पश्चिम बंगाल में जातीय गोरखा (नेपाली) लोगों के लिए गोरखालैंड; मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करने वाले बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की कई मांगें उठी हैं।

संविधानिक प्रावधान राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए

- वक्ता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को व्यक्त करने और सरकार की आलोचना करने के लिए, यदि किसी क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है। < />पांचवां और छठा अनुसूची जनजातीय पहचान को बनाए रखने के लिए।

- अनुच्छेद 38 (DPSP) व्यक्तियों और क्षेत्रों के बीच आय स्थिति और अवसरों में असमानता को संबोधित करने के लिए।

- अनुसूची 7 (शक्ति का विभाजन) केंद्र और राज्य के बीच अधिक क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए।

- आठवां अनुसूची भारत के संविधान में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देता है।

- अनुच्छेद 79 और 80 राज्य सभा की प्रावधानों के रूप में।

- अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया, यदि एक संशोधन संघवाद को प्रभावित करता है तो आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए।

राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयास

- सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों पर न्यायमूर्ति सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया। इसका दृष्टिकोण केंद्र-राज्य और अंतरराज्यीय समन्वय और सहयोग में एक जीवंत संगठन के रूप में अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय का विकास करना है।

- पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) एक कार्यक्रम है जो देश के सभी राज्यों में 272 पहचाने गए पिछड़े जिलों में लागू किया गया है, ताकि विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सके।

- प्रधान मंत्री खानिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) सितंबर 2015 में जनजातियों और खनन से प्रभावित अन्य क्षेत्रों के कल्याण के लिए शुरू की गई।

- राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय परिषदें बनाई गईं।

- उत्तर-पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1971 के तहत आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए नए राज्यों का निर्माण। उदाहरण के लिए, तेलंगाना।

- पिछड़े राज्यों के लिए योजना सहायता - पिछड़े क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

- सार्वजनिक निवेश - भारी उद्योगों जैसे कि इस्पात, उर्वरक, तेल शोधन, पेट्रो केमिकल्स, और बिजली एवं सिंचाई परियोजनाओं में क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए एक उपकरण रहा है। उदाहरण के लिए, पोलावरम सिंचाई और इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं।

- पिछड़े क्षेत्रों में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को सरकारी प्रोत्साहन - सब्सिडी, कर छूट, सुविधाजनक बैंकिंग और संस्थागत ऋण प्रदान किए गए हैं।

- नए संस्थागत ढांचे जैसे NITI Aayog संघीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए।

- जीएसटी परिषद वित्तीय संघवाद सुनिश्चित करने के लिए।

- राज्यों के शिक्षा संस्थानों के बीच संस्कृतिक संबंध और छात्र विनिमय कार्यक्रम।

- एक भारत श्रेष्ठ भारत।

- असम सरकार का राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर - बाहरी लोगों को निकालने और मूल निवासियों की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने के लिए।

- राष्ट्रीय एकीकरण परिषद (NIC)।

- उत्तर-पूर्वी परिषद (NEC) का गठन 1971 में अंतरराज्यीय समन्वय, क्षेत्रीय योजना और क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए किया गया, ताकि अंतर्जातीय विषमताओं से बचा जा सके।

- संसद में क्षेत्रीय पार्टियों का प्रतिनिधित्व।

- अंतरराज्यीय परिषद सामान्य हित के मुद्दों को हल करने के लिए। (अनुच्छेद 263)

- भारतीय संविधान में विशेष स्थिति - अनुच्छेद 371 से 371F।

- आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा। उदाहरण: पहाड़ी, सीमा वाले राज्य।

क्षेत्रीयता बनाम राष्ट्रीयता

- राष्ट्रीयता एक ऐसा एहसास है जो एक राष्ट्र से संबंधित होने का होता है, एक ऐसा भावना जो देश के सभी नागरिकों के साथ साझा की जाती है, चाहे उनकी जाति, धर्म, संस्कृति, या क्षेत्र कोई भी हो। क्षेत्रीयता राष्ट्रीय प्राथमिकता के ऊपर क्षेत्रीय प्राथमिकता को रखती है। इसलिए, यह राष्ट्रीय विकास को प्रभावित कर सकती है। जबकि एक राष्ट्र अपने सभी नागरिकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है, संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, और गीतों के माध्यम से, क्षेत्रीयता एक विशेष क्षेत्र और एक संस्कृति की धरोहर की महिमा करती है। क्षेत्रीयता एक राष्ट्र के भीतर कई समुदायों के निर्माण की ओर ले जाती है और राष्ट्रीय एकता के प्रयासों को सीमित करती है।

क्षेत्रीयता बनाम संघवाद

- यदि हम अपने अतीत को देखें, तो हम यह देख सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली की संघीय विशेषताओं का सम्मान करने की लगातार मांग रही है। इसके अलावा, संसाधनों और शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दोनों राज्य स्तर पर और आधार स्तर पर, की भी मांग है। विभिन्न जातीय पहचानों और उनकी अधिक स्वायत्तता के लिए निरंतर संघर्ष, जो खुद के लिए अलग राज्यhood की मांग में व्यक्त होता है, संघीय प्रणाली में केंद्रीकृत शासन के काम को जटिल बना देता है। संघवाद को यहाँ एक सामाजिक संतुलन के रूप में देखा जाता है, जो साझा शासन और आत्म-शासन के बीच उपयुक्त संतुलन के परिणामस्वरूप होता है। दोनों के बीच के संबंध कभी-कभी संघर्षपूर्ण और कभी सहयोगात्मक हो सकते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि संघीय प्रणाली में समायोजन किस प्रकार किया जाता है। एक संघ, आदर्श रूप से, जातीय रूप से भिन्न क्षेत्रों को समायोजित करने में बेहतर होता है क्योंकि जबकि राष्ट्र-राज्य एकरूपता की मांग करता है, संघवाद भिन्नताओं की पहचान पर आधारित है। एक दो-स्तरीय संघ कई रूपों और स्तरों में क्षेत्रीयता को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। 'राज्यों' या 'प्रांतों' के नीचे एक स्तर, उचित संवैधानिक गारंटी के साथ, क्षेत्रीय समायोजन के लिए आवश्यक हो सकता है।

क्षेत्रीयता को रोकने और एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के तरीके

सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की शुरुआत, पिछड़े राज्यों में विकास के लिए निजी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, ताकि समावेशी विकास हो सके, लेकिन इनकी प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता अधिक है। नैतिक शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्रवाद को कम करने की कुंजी है। सरकार को नैतिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य रूप से प्रदान करने के लिए प्रयास करने चाहिए, जिससे बेरोजगारी कम होगी, कौशल विकास की दर बढ़ेगी, आदि, जो अंततः क्षेत्रवाद को कम करेगा। चुनाव आयोग को क्षेत्रीय दलों के लिए नियम प्रदान करने चाहिए ताकि वे राजनीतिक लाभ के लिए क्षेत्रवाद का मुख्य आधार न बनाएं।

- देश के अधिकांश पिछड़े क्षेत्रों का परिवहन और संचार प्रणाली के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों से उचित संबंध नहीं है।

- इस कारण से, इनका अन्य क्षेत्रीय समूहों के साथ संपर्क सीमित हो जाता है, और वे परायापन की भावना विकसित करते हैं।

- इसलिए, आर्थिक और सामाजिक विकास लाने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में परिवहन और संचार प्रणाली का विकास होना चाहिए।

- देश के विभिन्न क्षेत्रों के असमान विकास के कारण राजनीतिक मुद्दे बने हैं (जैसे कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और महाराष्ट्र में विदर्भ) और विभिन्न क्षेत्रों के बीच दुश्मनी बढ़ी है।

- इसलिए, यदि उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है जहाँ लोगों ने अपेक्षाकृत वंचित होने की भावना विकसित की है, तो स्थिति में सुधार होगा, और उन्हें राष्ट्रीय धारा में शामिल किया जा सकेगा।

- नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक कदम रहा है, जो भारत की राज्य सरकारों को आर्थिक नीति-निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करता है।

क्या क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है?

क्षेत्रवाद केवल एक विघटनकारी शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता के खिलाफ नहीं है। दोनों एक रचनात्मक साझेदारी में एक साथ मौजूद हो सकते हैं। दोनों विकास के पक्षधर हैं।

- क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र के विकास और पूरे राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता पर जोर देता है।

- क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को बाधित नहीं करता है। राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण शर्त यह है कि राष्ट्रीयता विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय उप-राष्ट्रीयताओं को एक साथ रखने में सक्षम हो।

- क्षेत्रवाद संघवाद को और अधिक सफल बना सकता है।

- यह राष्ट्र में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को कम करेगा और शक्ति केंद्र से राज्यों की ओर स्थानांतरित होगी।

निष्कर्ष

भारत के प्रत्येक क्षेत्र का विकास स्थानीय सरकारों को शक्ति का विकेन्द्रीकरण करके और लोगों को निर्णय-निर्माण में भागीदारी के लिए सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारों को स्थानीय लोगों के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों, रोजगार के स्रोत, शासन, योजना और कृषि विकास में प्रौद्योगिकी के उपयोग की पहचान करनी चाहिए। “तेज़, सतत और अधिक समावेशी विकास” के लिए 12वीं पंचवर्षीय लक्ष्य, जो संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए सहायक होंगे।

- यदि धार्मिक, सांप्रदायिक, सांस्कृतिक, और भाषाई भिन्नताएं भारत की एकता को खतरा पहुंचाती हैं, तो वे सामाजिक संघ के लिए भी एक चुनौती प्रस्तुत करती हैं।

- क्योंकि 'विविधता में एकता' एक साथ एक खतरा और एक वादा है।

|

35 videos|72 docs

|