क्षेत्रवाद | भारतीय समाज (Indian Society) UPSC CSE PDF Download

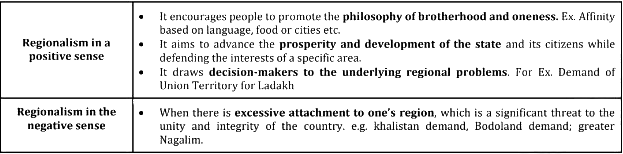

क्षेत्रवाद एक मजबूत गर्व या वफादारी की भावना है जो लोगों को अपने क्षेत्र के प्रति होती है, जो सामान्यतः आत्म-शासन की इच्छा से प्रेरित होती है। उदाहरण के लिए - गोरखालैंड के लोग, उत्तर पूर्वी राज्यों में नागा जनजातियाँ आदि।

संविधानिक प्रावधान राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए

संविधानिक प्रावधान राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए

- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को व्यक्त करने और सरकार की आलोचना करने के लिए यदि किसी क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है।

- पाँचवें और छठे अनुसूची जनजातीय पहचान को बनाए रखने के लिए।

- अनुच्छेद 38 (DPSP) व्यक्तियों और क्षेत्रों के बीच आय स्थिति और अवसर में असमानता से निपटने के लिए।

- अनुसूची 7 (शक्ति का विभाजन) केंद्र और राज्य के बीच अधिक क्षेत्रीय स्वायत्तता देने के लिए।

- अष्टम अनुसूची ने भारत के संविधान में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी।

- अनुच्छेद 79 और 80 राज्य परिषद के रूप में राज्य सभा के प्रावधान।

- अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया यदि संशोधन संघीयता को प्रभावित करता है तो आधे राज्यों द्वारा पुष्टि की आवश्यकता है।

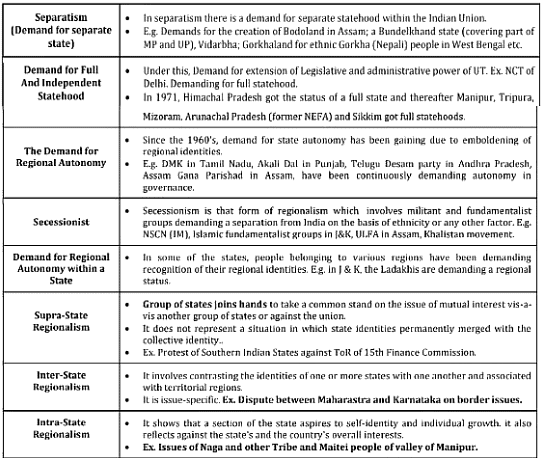

क्षेत्रवाद के रूप

क्षेत्रवाद के रूप

भारत में क्षेत्रवाद के लिए जिम्मेदार कारक

भारत में क्षेत्रवाद के लिए जिम्मेदार कारक - भौगोलिक कारक:

- भाषाओं का वितरण भौगोलिक सीमाओं के साथ होने के कारण, सीमाओं के आधार पर क्षेत्रीय उन्मुखता एक विशेष क्षेत्र के निवासियों से संबंधित होती है।

ऐतिहासिक कारक:

- प्राचीन चरण: अशोक के शासन को छोड़कर, भारत मुख्यतः क्षेत्रीय राज्यों द्वारा शासित था, उदाहरण के लिए, दक्षिण भारत के चोल और पांड्य और आंध्र के सतवाहन।

- मध्यकालीन चरण: केवल अकबर के शासन के दौरान, भारत फिर से एकीकृत हुआ। हालाँकि, उनके शासन में एक केंद्रीकृत प्राधिकरण था, लेकिन कई गवर्नर थे जो स्वायत्तता और संस्कृति के साथ सुबा, राज्य का शासन करते थे। उदाहरण के लिए, राजपूत, अफगान आदि।

- ब्रिटिश शासन के तहत: ब्रिटिश शासन के तहत, भारत ने फिर से राजनीतिक एकीकरण का अनुभव किया। हालाँकि, उनकी विभाजन-और-शासन नीति के कारण, ब्रिटिशों ने क्षेत्रीय विषमताओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने कई राजसी राज्यों को स्वतंत्रता और रियायतें दीं। उन्होंने अपने युद्धों में एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काया।

आर्थिक कारक:

अर्थव्यवस्था में असमान विकास और देशभर में आर्थिक विषमता को क्षेत्रवाद का प्रमुख कारण माना जा सकता है। उदाहरण: महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र।

- अर्थव्यवस्था में असमान विकास और देशभर में आर्थिक विषमता को क्षेत्रवाद का प्रमुख कारण माना जा सकता है। उदाहरण: महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र।

सांस्कृतिक और धार्मिक कारक:

- संस्कृति में विविधता: दक्षिण भारत, जो स्वयं कई क्षेत्रों का एक क्षेत्र है, स्पष्ट रूप से देश के अन्य हिस्सों से भिन्न है। यहाँ तक कि पूर्वी भारत भी उत्तर-पूर्व भारत से भिन्न है, जो जनजातीय लोगों की सबसे बड़ी एकाग्रता का घर है।

- महान अतीत: स्थानीय लोगों द्वारा ऐतिहासिक स्थानीय नेताओं का सम्मान। जैसे: महाराष्ट्र में शिवाजी, राजस्थान में महाराणा प्रताप, असम में लचित बोरफुकन, बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह आदि।

- जाति प्रणाली: जनसंख्या के विभिन्न उपखंडों को जाति प्रणाली के तहत विभिन्न सामाजिक स्थितियों का आवंटन किया गया। इसके अतिरिक्त, इसने धार्मिक और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का समर्थन किया है। उदाहरण के लिए, उत्तर तमिलनाडु के वन्नियार जाति के लोग जातीय पहचान के आधार पर एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं।

- अनुष्ठान और त्योहार: भारत में धार्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। कई जनजातीय त्योहार मनाए जाते हैं जो जनजातीय जीवन शैली को दर्शाते हैं।

राजनीतिक-प्रशासनिक कारक:

राजनीतिक दल अपने गुटीय समर्थन आधार को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय भावनाओं और वंचना का लाभ उठाते हैं। वे चुनावी घोषणा पत्र में क्षेत्रीय समस्याओं को उठाते हैं और परिणाम का वादा करते हैं।

जातीय कारक:

- जातीय भिन्नताएँ राजनीतिक स्वायत्तता और अलगाव की मांगों का आधार बनाती हैं। उदाहरण के लिए, नागालैंड के नागा अपनी जातीय पहचान के आधार पर एक राष्ट्र की मांग कर रहे हैं।

संसाधनों की कमी:

- क्षेत्रीय आकांक्षाएँ अक्सर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती हैं क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं और दो या अधिक क्षेत्रों द्वारा साझा किए जाते हैं। उदाहरण - महादयी जल विवाद।

क्षेत्रवाद के प्रकट होने के रूप

क्षेत्रवाद के प्रकट होने के रूप

- विभाजन के खिलाफ भावनाएँ: हाल के समय में, हमने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में प्रवासी विरोधी भावनाएँ देखी हैं। कई राज्यों ने अपने सीमाओं के बाहर के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को रोकने के लिए कानून भी लागू किए हैं। उदाहरण - सिक्किम, उत्तर-पूर्व राज्य, हरियाणा, लद्दाख आदि।

- अन्य समुदायों के प्रति नफरत: इसके तहत, अंतर-राज्य संघर्ष या राजनीतिक झगड़े अन्य समुदायों के प्रति गहरी दुश्मनी को प्रेरित कर सकते हैं। यह महाराष्ट्र और कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में उत्तर भारतीय विरोधी भावनाओं के रूप में प्रकट होता है।

- अंतर-राज्य विवाद: अंतर-राज्य विवादों के उदाहरणों में कर्नाटक और तमिलनाडु तथा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच के विवाद शामिल हैं।

- भाषाई मुद्दे: भारत के बहुसांस्कृतिक राष्ट्र में कोई एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राजनीतिक दलों और सरकारों ने हाल ही में गैर-हिंदी राज्यों में हिंदी को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

क्षेत्रवाद का प्रभाव

स्वस्थ क्षेत्रवाद

क्षेत्रीयता का प्रभाव स्वस्थ क्षेत्रीयता

- अंतर-समूह एकता: एक क्षेत्र के निवासियों को अपनी साझा हितों की रक्षा के लिए अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट होने की आवश्यकता महसूस हो सकती है।

- वैश्विक अनिश्चितता में वृद्धि: क्षेत्रीयता लोगों के लिए एक पहचान का स्रोत बन गई है, खासकर वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के इस युग में। यह भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को बनाए रखने के लिए भी स्वस्थ है।

- क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा: यह क्षेत्र के लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकता है। उदाहरण के लिए: प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, जो राज्यों के बीच अवसंरचनात्मक परियोजनाओं जैसे एक्सप्रेसवे, मेट्रो परियोजनाओं आदि के निर्माण के लिए प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है।

- राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया: यदि यह संघीय तत्वों को समाहित करता है, तो यह राष्ट्र निर्माण के लिए निर्माणकारी होता है। यह सलाद-बोल सिद्धांत को पत्र और आत्मा दोनों में साकार करने में मदद करता है।

- क्षेत्रीय पहचान: समुदाय की आंतरिक आत्म-निर्णय, चाहे वह भाषाई, जनजातीय, धार्मिक, या इनके संयोजन के रूप में हो, वह क्षेत्रीयता के व्यक्त होने का प्र प्रमुख रूप बना हुआ है।

नकारात्मक प्रभाव

- विशिष्ट क्षेत्र के प्रति निष्ठा: जब किसी विशेष क्षेत्र के प्रति निष्ठा राष्ट्र के प्रति निष्ठा से अधिक मजबूत रहती है, तो यह राष्ट्र की एकता के लिए खतरा बन सकती है।

- राजनीतिक लाभ के लिए शोषण: यह स्थानीय लोगों के बीच अन्य क्षेत्रों के लोगों के प्रति घृणा को बढ़ावा देता है। इसके परिणामस्वरूप, यह क्षेत्रीय विभाजन को और बढ़ाता है और पहचान की राजनीति को प्रोत्साहित करता है।

- असंतुलित विकास: असंतुलित विकास क्षेत्रीयतावाद और पृथकवाद की मांगों को बढ़ावा देता है। उदाहरण: विदर्भ को राज्य बनाने की मांग।

- संयुक्त सरकार पर प्रभाव: क्षेत्रीय आकांक्षाओं की मांगें गठबंधन सरकार को बनाए रखना मुश्किल बना देती हैं। उदाहरण: महाराष्ट्र में गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) किसानों के लिए लाभकारी है, लेकिन जब इसे सभी राज्यों में लागू किया गया, तो यह यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा विरोध का कारण बना।

संघवाद और क्षेत्रीयता

संघवाद क्षेत्रीयता के लिए एक पूरक:

संघीयता और क्षेत्रवाद संघीयता क्षेत्रवाद के पूरक के रूप में:

- संघीयता का अर्थ है शासन और नीतिगत निर्णय लेने में विभिन्न सरकारी इकाइयों के बीच शक्ति का विभाजन। < />

- भारतीय संघीयता को भारत में क्षेत्रवाद के समायोजन के एक तरीके के रूप में देखा जाता है, जिनमें शामिल हैं:

- संवैधानिक स्वायत्तता: पाँचवे और छठे अनुसूचियों में सूचीबद्ध क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता दी गई है, जिससे उन्हें अपनी अनोखी संस्कृतियों को बनाए रखने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होने की अनुमति मिलती है। इसके परिणामस्वरूप, संघीय सरकार को सुदृढ़ किया गया है।

- अल्पसंख्यकों के अधिकार: विशेष धाराओं, अल्पसंख्यक अधिकारों, अलग व्यक्तिगत कानूनों, विशेष सुरक्षा और सकारात्मक कार्रवाई को संविधान में शामिल करके, संघीयता ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखने का प्रयास किया।

- राजनीतिक संतुलन: यहाँ संघीयता को एक राजनीतिक संतुलन के रूप में देखा गया है, जो साझा शासन और आत्म-शासन के बीच उचित संतुलन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।

- शक्ति का विकेंद्रीकरण: 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर राज्यों और उनके स्थानीय निकायों को शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके संघीयता को एक मजबूत धक्का दिया गया है।

सामंजस्य प्राप्त करने के लिए, संघीयता का ढांचा क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, भाषाई, राष्ट्रीय और आर्थिक विविधता को समायोजित करता है।

संघीयता के विरुद्ध क्षेत्रवाद:

संघीय संरचना ने क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान नहीं किया है और केवल कुछ क्षेत्रों के विकास का कारण बनी है। राज्य विधानसभाएँ पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। वे कठिनाइयों के समय में संसाधनों और सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में, मूल रूप से कोई स्थानीय सरकारें नहीं हैं। हमारी संघीय संरचना ने यह सुनिश्चित किया है कि यह उन स्थानों पर सबसे अधिक प्रभावित करती है जहाँ यह लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ (स्थानीय सरकारें), सप्तम अनुसूची में विषय वर्गीकरण उचित नहीं है। शासन की दूसरी परत पूरी तरह से पहली परत पर निर्भर है, जो कि तीसरी परत पर पूरी तरह निर्भर करती है।

आगे का रास्ता

- सही राजकोषीय संघवाद की आवश्यकता है।

- केंद्र-राज्य संबंध इस प्रकार हों कि केंद्र केवल तब हस्तक्षेप करे जब यह अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हो।

- एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए जो क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को दूर करने में मदद करे और देश के प्रति निष्ठा की भावना को मजबूत करे।

क्षेत्रवाद कैसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा है?

- क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देना: क्षेत्रीय हितों और दृष्टिकोणों को राष्ट्रीय हितों से पहले रखना ही क्षेत्रवाद है। उदाहरण: प्रस्तावित नागालिम राज्य के लिए अलग संविधान और ध्वज की मांग।

- क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय: अलगाववादी प्रवृत्तियाँ देश के नागरिकों को क्षेत्रीय रेखाओं पर ध्रुवीकृत करती हैं। उदाहरण: आंध्र प्रदेश का तेलुगु देशम पार्टी, DMK, शिवसेना और MNS महाराष्ट्र में और AIADMK तमिलनाडु में।

- संयुक्त सरकार में बाधा: इसका प्रभाव कानून निर्माण और कार्यकारी शक्ति पर भी स्पष्ट है। सदन में बहुमत बनाए रखने के लिए, सत्तारूढ़ पार्टी को क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाना पड़ता है। यह एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहा है जहाँ क्षेत्रीय मांग को राष्ट्रीय मांग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

- अंतरराष्ट्रीय कूटनीति: यह भी कमजोर केंद्र और गठबंधन सरकार के कारण बड़े स्तर पर प्रभावित है। पहले, सरकार को श्रीलंका में कॉमनवेल्थ के नेताओं की बैठक में भाग लेने से इनकार करना पड़ा था क्योंकि श्रीलंका में तमिल-सिंहला मुद्दा और भारतीय तमिलों की भावनाएँ थीं।

- हिंसक प्रदर्शन: क्षेत्रीय कारणों के लिए सामूहिक mobilization हिंसक मोड़ ले रहा है। उदाहरण: आंध्र प्रदेश का विभाजन पूरे राज्य में हिंसक आंदोलनों का कारण बना।

- आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा: क्षेत्रवाद राज्यों के बीच तनाव को भी बढ़ावा देता है। सीमा विवाद, सिंचाई मुद्दों आदि के आधार पर शत्रुता स्थापित हो रही है। उदाहरण: महानदी जल विवाद

- क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना: यदि देश के संसाधनों का उचित आवंटन किया जाए तो क्षेत्रवाद का मुद्दा कम होगा। उदाहरण: अविकसित क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज।

- अविकसित क्षेत्रों का आर्थिक विकास: राजनीतिक विवादों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के असमान विकास के कारण क्षेत्रीय दुश्मनी को बढ़ावा दिया है। उदाहरण: पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचनात्मक विकास कार्य में हाल का बढ़ावा।

- समाज का पुनर्गठन: यह निवेश के लाभ को उन वर्गों तक पहुँचाने में मदद करेगा जिनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। उदाहरण: बिहार, असम आदि में निर्माण इकाइयाँ।

- संस्कृतिकरण: क्षेत्रीय समूह लोग अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखते हैं। यह विभिन्न क्षेत्रीय और सांस्कृतिक श्रेष्ठता के बीच इंटरैक्शन को सीमित करता है।

- उचित शिक्षा में सुधार: भारतीयों के लिए शिक्षा का बहुत सम्मान है। शिक्षा को अलगाववादी प्रवृत्तियों को समाप्त करने और देशवासियों के बीच राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली साधन माना जा सकता है।

- जन संचार का उपयोग: यदि लोगों को मीडिया, पाठ्यक्रम आदि के माध्यम से क्षेत्रीय सीमाओं को पार करने और राष्ट्रीय विकास की ओर काम करने के लिए प्रेरित किया जाए तो वे ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण: दिल्ली सरकार ने पाठ्यक्रम का हिस्सा के रूप में देशभक्ति को शामिल किया है।

- अधिकारों का विकेंद्रीकरण: स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है और लोगों को निर्णय लेने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उदाहरण: वित्तीय विकेंद्रीकरण।

- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली: यह लोगों को क्षेत्रीय भावनाओं को दूर करने और देश के प्रति लगाव विकसित करने में मदद करेगा। यह उप-राष्ट्रीयता की समस्या का दीर्घकालिक समाधान हो सकता है।

- संस्थान की सक्रियता: राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया था, जिसे अपनी क्षमता का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए।

|

35 videos|72 docs

|