जनसंख्या प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

परिचय

प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 भारत के संसद का एक अधिनियम है जो संसद के सदनों और राज्य विधान मंडल के सदनों के लिए चुनावों का संचालन करता है, साथ ही उन सदनों में सदस्यता के लिए योग्यताएँ और अयोग्यताएँ निर्धारित करता है, साथ ही ऐसे चुनावों के संचालन और संदेहों एवं विवादों के निवारण के तरीके को भी निर्धारित करता है।

प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (RPA) निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है:

- संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन के चुनावों का संचालन।

- चुनावों के संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी की संरचना का विवरण।

- उन सदनों के सदस्यता के लिए योग्यताएँ और अयोग्यताएँ।

- ऐसे चुनावों में भ्रष्ट प्रथाएँ और अन्य अपराध और ऐसे चुनावों से उत्पन्न संदेहों और विवादों का निवारण।

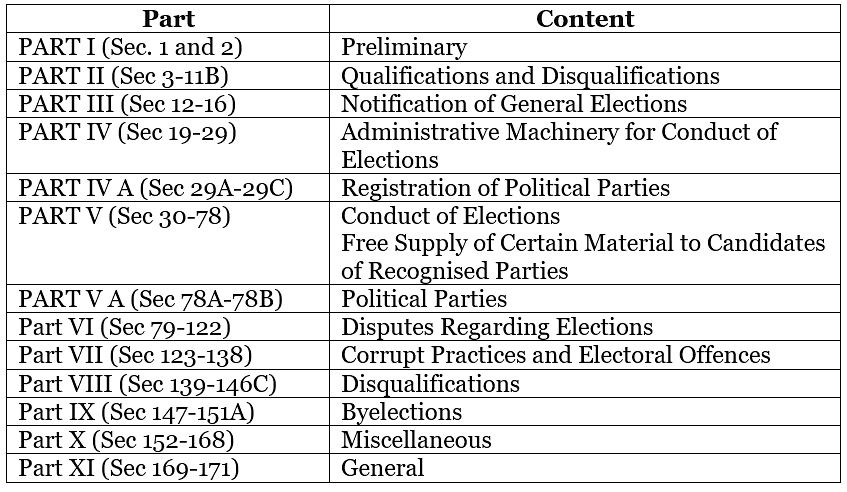

यह निर्धारित करता है कि चुनाव और उपचुनाव कैसे आयोजित किए जाते हैं। यह चुनाव से संबंधित चिंताओं और विवादों के समाधान के तरीके को भी प्रस्तुत करता है। अधिनियम में 13 भागों में 171 धाराएँ शामिल हैं।

मुख्य विशेषताएँ

राज्य परिषद/ विधायी परिषद के सदस्यता के लिए योग्यताएँ

संविधानिक योग्यताओं के अलावा जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अनुच्छेद 84 और 173 के अंतर्गत निर्धारित हैं, RPA, 1951 ने प्रतिनिधियों के लिए योग्यताओं का भी प्रावधान किया है।

प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराएँ 3 से 10A राज्य परिषद के सदस्यता के लिए योग्यताओं के बारे में हैं।

- राज्य परिषद के सदस्यता के लिए योग्यताएँ (धारा 3): कोई व्यक्ति राज्य या संघ क्षेत्र के किसी प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता न हो। पहले के रूप में, मतदाता होने की शर्त उस राज्य या क्षेत्र से होना आवश्यक था। हालांकि, 2003 में इसे संशोधित किया गया था ताकि इस संकीर्ण आवश्यकता को हटा दिया जा सके।

- लोगों के सदन के सदस्यता के लिए योग्यताएँ (धारा 4): कोई व्यक्ति लोगों के सदन में सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि:

- किसी राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट के मामले में, वह किसी अनुसूचित जाति का सदस्य है, चाहे वह उस राज्य का हो या किसी अन्य राज्य का और वह किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है;

- किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट के मामले में (असम के स्वायत्त जिलों को छोड़कर), वह किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, चाहे वह उस राज्य का हो या किसी अन्य राज्य का (असम के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर), और वह किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है;

- स्वायत्त जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट के मामले में, वह उन अनुसूचित जनजातियों का सदस्य है और वह उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है जिसमें ऐसी सीट आरक्षित है या किसी अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का;

- लक्षद्वीप के संघ क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट के मामले में, वह उन अनुसूचित जनजातियों का सदस्य है और उस संघ क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है;

- सिक्किम राज्य के लिए आवंटित सीट के मामले में, वह सिक्किम के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है;

- किसी अन्य सीट के मामले में, वह किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है।

- विधायी सभा के सदस्यता के लिए योग्यताएँ (धारा 5): कोई व्यक्ति राज्य की विधायी सभा में सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि:

- किसी राज्य के लिए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट के मामले में, वह उन जातियों या जनजातियों का सदस्य है, और वह उस राज्य के किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है;

- असम के स्वायत्त जिले के लिए आरक्षित सीट के मामले में, वह किसी स्वायत्त जिले की अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और वह उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है जिसमें ऐसी सीट या किसी अन्य सीट आरक्षित है;

- किसी अन्य सीट के मामले में, वह उस राज्य के किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है।

- सिक्किम की विधायी सभा के सदस्यता के लिए योग्यताएँ (धारा 5A): धारा 5A में सिक्किम की विधायी सभा के सदस्यता के लिए कुछ विशेष प्रावधानों का उल्लेख है।

- विधायी परिषद के सदस्यता के लिए योग्यताएँ (धारा 6): कोई व्यक्ति राज्य की विधायी परिषद में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाली सीट के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह उस राज्य के किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता न हो। राज्य के गवर्नर द्वारा नामांकित भरे जाने वाली सीट के लिए चुने जाने के लिए, वह राज्य में सामान्य रूप से निवास करता हो।

संविधान और राज्य विधानसभाओं की अयोग्यताएँ

धारा 8: कुछ अपराधों की सजा पर अयोग्यता:

किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसी एक अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य माना जाएगा:

- धारा 153A (धार्मिक, जातीय, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) या धारा 171E (रिश्वतखोरी का अपराध) या धारा 171F (चुनाव में अनुचित प्रभाव डालना) या धारा 376 (बलात्कार से संबंधित अपराध) या धारा 498A (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के प्रति क्रूरता का अपराध) या धारा 505 (धार्मिक पूजा में या धार्मिक समारोहों में वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या द्वेष पैदा करने वाले बयान बनाना);

- 1955 का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो "अछूत" की प्रथा के प्रचार और अभ्यास के लिए दंड का प्रावधान करता है;

- 1962 का सीमा शुल्क अधिनियम;

- 1967 का अवैध गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम;

- 1973 का विदेशी मुद्रा (नियमन) अधिनियम;

- 1985 का नशीले पदार्थ और मनोवैज्ञानिक पदार्थ अधिनियम;

- 1987 का आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम;

- 1988 का धार्मिक संस्थानों (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम;

- 1991 का पूजा स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम;

- 1971 का राष्ट्रीय सम्मान को अपमानित करने की रोकथाम अधिनियम;

- 1987 का सती (रोकथाम) अधिनियम;

- 1988 का भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम;

- 2002 का आतंकवाद रोकथाम अधिनियम।

यदि दोषी ठहराए गए व्यक्ति को केवल जुर्माना दिया गया है, तो वह दोषी ठहराए जाने की तिथि से छह वर्षों तक अयोग्य रहेगा; यदि उसे कारावास की सजा दी गई है, तो अयोग्यता दोषी ठहराए जाने की तिथि से शुरू होती है और उसकी रिहाई के बाद छह साल तक जारी रहती है।

चुनावों के लिए अधिसूचनाएँ

लोगों के सदन के लिए सामान्य चुनाव के मामले में, भारत का राष्ट्रपति, प्रतिनिधित्व के लोगों के अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत, एक या एक से अधिक अधिसूचनाओं द्वारा भारत की गजट में उस दिन या दिनों पर चुनाव कराने के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को बुलाएगा, जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा अनुशंसित किया जा सकता है।

चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी जिसमें विभिन्न चरणों के कार्यक्रम को तय किया जाएगा। कोई भी अधिसूचना ऐसे समय में जारी नहीं की जा सकती है जो कि पिछले सदन की अवधि समाप्त होने की तिथि से छह महीने पहले की हो।

राजनीतिक दलों का पंजीकरण

किसी संघ या व्यक्तियों के समूह को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए, संघ को चुनाव आयोग को एक आवेदन देना होगा जिसमें प्रतिनिधित्व के लोगों के अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत आवश्यक सभी विवरण शामिल होंगे।

प्रस्तावित आवेदन को पार्टी के लेटरहेड पर टाइप किया जाना चाहिए और इसे पंजीकृत डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से चुनाव आयोग के सचिव को 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यहां पर कुछ आवश्यक विवरण दिए गए हैं:

- संघ या संगठन का नाम;

- राज्य जिसमें इसका मुख्य कार्यालय स्थित है;

- जिस पते पर पत्र और अन्य संचार भेजे जाने चाहिए;

- इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम;

- इसके सदस्यों की संख्या और यदि उनके विभिन्न वर्ग हैं, तो प्रत्येक वर्ग में सदस्यों की संख्या;

- क्या इसके स्थानीय इकाइयाँ हैं, यदि हाँ, तो किस स्तर पर;

- क्या यह संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधान सभा में किसी सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, यदि हाँ, तो उन सदस्यों की संख्या।

संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता से अयोग्यता

अयोग्यता किसी विशेष अपराध के लिए सजा पर (धारा 8): किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अपराधों में से किसी एक में दोषी ठहराया गया है:

- धारा 153A (धार्मिक, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का अपराध) या

- धारा 171E (रिश्वतखोरी का अपराध) या

- धारा 171F (चुनाव में अनुचित प्रभाव या पहचान का अपराध) या

- धारा 376 या 376A या 376B या 376C या 376 (बलात्कर से संबंधित अपराध) या

- धारा 498A (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के प्रति क्रूरता का अपराध) या

- धारा 505 (किसी वर्ग के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष को बढ़ावा देने वाला बयान देने का अपराध) या

- 1955 के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, या

- 1962 के कस्टम अधिनियम की धारा 11 (प्रतिबंधित सामान का आयात या निर्यात करने का अपराध) या

- 1967 का अवैध गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (धारा 10 से 12) या

- 1973 का विदेशी मुद्रा (नियमन) अधिनियम या

- 1985 का नशीले पदार्थ और मनोचिकित्सीय पदार्थ अधिनियम या

- 1987 का आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (धारा 3 और 4) या

- 1988 का धार्मिक संस्थाओं (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम (धारा 7) या

- 1991 का पूजा स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम (धारा 6) या

- 1971 का राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकथाम अधिनियम (धारा 2 और 3) या

- 1987 का सती (रोकथाम) अधिनियम या

- 1988 का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या

- 2002 का आतंकवाद निवारण अधिनियम।

यदि दोषी व्यक्ति को सजा दी गई है:

- केवल जुर्माना, तो ऐसे व्यक्ति की अयोग्यता की अवधि छह वर्ष होगी;

- कारावास, तो अयोग्यता की अवधि उसकी रिहाई के बाद छह वर्ष बढ़ेगी।

जो व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करता है:

- जमा या मुनाफाखोरी को रोकने के लिए;

- खाद्य या दवाओं की मिलावट से संबंधित कानूनों का उल्लंघन;

- 1961 के दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन;

और उसे कम से कम छह महीने की सजा दी जाती है, तो वह उस दोषसिद्धि के दिन से अयोग्य होगा और रिहाई के बाद छह वर्ष तक अयोग्य रहेगा।

किसी अन्य अपराध के लिए दोषी व्यक्ति, जिसे कम से कम दो वर्ष की सजा दी गई हो, उसे अयोग्यता उसी दिन से होगी और वह रिहाई के बाद छह वर्ष तक अयोग्य रहेगा।

भ्रष्ट प्रथाओं के आधार पर अयोग्यता (धारा 8A): किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई भ्रष्ट प्रथा के लिए आदेश दिया गया है, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाए। अयोग्यता की अवधि छह वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति असामर्थ्यता के लिए सरकार के अधीन किसी पद से निष्कासित होता है, तो उसे पांच वर्ष तक अयोग्य माना जाएगा।

सरकारी ठेकों से अयोग्यता (धारा 9A): यदि किसी व्यक्ति का ठेका किसी सरकारी संस्था के साथ है, तो वह अयोग्य होगा।

सरकारी कंपनी के तहत पद के लिए अयोग्यता (धारा 10): यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का प्रबंधक है जिसमें सरकार का 25% से अधिक हिस्सा है, तो वह अयोग्य होगा।

चुनाव खर्चों का खाता न देने पर अयोग्यता (धारा 10A): यदि चुनाव आयोग संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति ने चुनाव खर्चों का खाता समय पर प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसे तीन वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

अयोग्यता संपूर्ण चुनाव और चुनावी प्रक्रियाओं से संबंधित है: चुनावों की अवधि हर पांच वर्ष में होती है। चुनाव आयोग चुनावों के विभिन्न चरणों के लिए कार्यक्रम निर्धारित करता है। नामांकनों की प्रक्रिया, चुनाव प्रचार, मतदान, और परिणामों की घोषणा सभी निर्धारित समय पर की जाती है।

यह संपूर्ण प्रक्रिया एक उचित और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करती है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हों।

निर्वाचन व्यय द्वारा उम्मीदवार, आरपीए, 1951

हर उम्मीदवार को, चाहे वह स्वयं हो या उसके निर्वाचन एजेंट, चुनाव से संबंधित सभी व्यय का एक अलग और सही खाता रखना होगा जो उसने या उसके निर्वाचन एजेंट ने नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम की घोषणा की तिथि तक (दोनों तिथियों को शामिल करते हुए) खर्च किया या अधिकृत किया।

- राजनीतिक पार्टी के नेताओं द्वारा यात्रा पर व्यय (मान्यता प्राप्त पार्टी के मामले में 40 लाख और पंजीकृत पार्टी के मामले में 20 लाख से अधिक नहीं) चुनाव से संबंधित व्यय नहीं माना जाएगा।

- किसी सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी व्यवस्था, प्रदान की गई सुविधाओं या अन्य कार्यों को व्यय नहीं माना जाएगा।

- उक्त व्यय की कुल राशि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा, आरपीए, 1951 में उल्लिखित

कोई भी चुनाव केवल उच्च न्यायालय में प्रस्तुत चुनाव याचिका के द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है। उच्च न्यायालय की यह अधिकारिता सामान्यतः एक न्यायाधीश द्वारा exercised की जाएगी और मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर एक या अधिक न्यायाधीशों को इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे।

- चुनाव याचिका किसी भी उम्मीदवार या मतदाता द्वारा चुनाव की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

- चुनाव याचिका निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा सकती है:

- यदि वापस लौटे उम्मीदवार की चुनाव तिथि पर अयोग्यता थी।

- यदि किसी भ्रष्टाचार की प्रथा का उल्लंघन किया गया।

- यदि किसी नामांकन को अनुचित तरीके से अस्वीकार किया गया।

आरपीए, 1951 में उल्लिखित भ्रष्ट प्रथाएँ

धारा 123 में भ्रष्ट प्रथाओं की परिभाषा दी गई है जैसे रिश्वत, अनुचित प्रभाव, धार्मिक भावनाओं को भड़काना, बूथ कैप्चरिंग आदि।

- रिश्वत: उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा किसी व्यक्ति को किसी चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दी गई कोई भी भेंट।

- अनुचित प्रभाव: किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा किसी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप।

निर्वाचन अपराध, आरपीए, 1951 में उल्लिखित

चुनाव से संबंधित बैठकें: धारा 125 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर द्वेष या नफरत को बढ़ावा देता है, तो उसे तीन वर्ष की सजा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

- चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक बैठकें मतदान के समय से 48 घंटे पहले समाप्त हो जानी चाहिए।

- मतदान के समय पर या उसके निकट हंगामे के लिए दंड का प्रावधान है।

चुनाव आयोग की भारत कानून आयोग की सिफारिशें

चुनावी अयोग्यता: रिपोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दों की जांच की:

- अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता।

- झूठे हलफनामे दाखिल करने के परिणाम।

मुख्य सिफारिशें:

- अयोग्यता का प्रावधान चार्ज फ्रेमिंग के स्तर पर लागू होना चाहिए।

- झूठे हलफनामे के लिए सजा को बढ़ाना।

RPA, 1951 में वर्णित भ्रष्ट प्रथाएँ

धारा 123 में भ्रष्ट प्रथाओं को परिभाषित किया गया है, जैसे कि रिश्वतखोरी, अवांछित प्रभाव, धार्मिक भावनाओं को भड़काना, बूथ कैप्चरिंग आदि।

- रिश्वतखोरी: किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो किसी उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किया गया हो, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की प्रलोभन देने का कार्य, जिसका उद्देश्य सीधे या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति को चुनाव में उम्मीदवार बनने से रोकना या किसी मतदाता को वोट देने से रोकना हो।

- अवांछित प्रभाव: उम्मीदवार या उसके एजेंट, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में सीधा या परोक्ष हस्तक्षेप करना।

- किसी उम्मीदवार द्वारा या उसके एजेंट द्वारा, मतदान के लिए किसी व्यक्ति को धार्मिक, जातीय, या भाषाई आधार पर वोट देने के लिए प्रोत्साहित करना।

- चुनाव के लिए प्रचार में धार्मिक प्रतीकों या राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग करना।

- भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देना।

- भ्रामक या झूठी जानकारी का प्रकाशन जो किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के खिलाफ हो।

- किसी उम्मीदवार द्वारा मतदान के लिए किसी मतदाता को लाने या भेजने के लिए वाहन का उपयोग करना।

- सरकारी सेवा में किसी व्यक्ति से किसी उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं के लिए सहायता प्राप्त करना।

- बूथ कैप्चरिंग।

- धारा 77 का उल्लंघन कर खर्च करने की अनुमति देना।

RPA, 1951 में वर्णित चुनावी अपराध

चुनाव से संबंधित अपराध: धारा 125 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देता है, तो उसे 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

- चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक बैठक: धारा 126 कहती है कि चुनाव प्रचार की सार्वजनिक बैठक मतदान के 48 घंटे पहले समाप्त हो जानी चाहिए।

- विशिष्ट अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठक में बाधा डालना: राजनीतिक बैठक में बाधा डालना चुनावी अपराध है।

चुनाव कर्ता/ चुनाव कर्ताओं द्वारा अपराध

मतदान की गोपनीयता बनाए रखना: यदि कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति मतदान के रिकॉर्डिंग या गिनती से संबंधित कार्य करते समय गोपनीयता बनाए नहीं रखता है, तो उसे 3 महीने की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है।

- धारा 129 के अनुसार, कोई भी चुनाव से संबंधित अधिकारी किसी उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता।

- चुनाव के दिन मतदान केंद्र के पास शस्त्र लेकर जाना: धारा 134B के अनुसार, मतदान केंद्र पर शस्त्र लेकर जाना निषिद्ध है।

भ्रष्ट प्रथाएँ और चुनावी नियम

चुनाव खर्च के लिए: आयोग की सिफारिशें कहती हैं कि चुनाव खर्च की गणना अधिसूचना की तारीख से की जानी चाहिए।

- राजनीतिक पार्टियों को वार्षिक लेखा-जोखा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च का खाता न जमा करने पर अयोग्यता की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की जानी चाहिए।

चुनाव आयोग के कार्यों को मजबूत बनाना

आयोग को संविधानिक सुरक्षा प्रदान करना, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सलाहकार बनाना, और आयोग के लिए एक स्वतंत्र सचिवालय बनाना।

निषेधाज्ञाएँ और चुनावी प्रणाली

राजनीतिक विज्ञापनों और समाचारों के लिए नियमों का निर्माण करना और चुनावी प्रणाली में सुधार के लिए सिफारिशें करना।

- चुनाव में मतदान का अधिकार: यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों को वोट देने के लिए छुट्टी नहीं देता है, तो उसे जुर्माना लगाया जाएगा।

- चुनाव आयोग की सिफारिशें और राजनीतिक दलों के लिए आंतरिक लोकतंत्र।

चुनावी अपराध जो RPA, 1951 में उल्लेखित हैं

- चुनावी अपराधों से संबंधित बैठक: RP अधिनियम 1951 की धारा 125, IPC की 153A और 505(2) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जाति, धर्म, समुदाय या भाषा के आधार पर दुश्मनी या घृणा को बढ़ावा देता है या बढ़ाने का प्रयास करता है, तो उसे 3 वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह कार्य केवल तब चुनावी अपराध माना जाएगा जब इसे उम्मीदवार या किसी अन्य व्यक्ति या एजेंट द्वारा उसके सहमति से किया जाए। उसे 3 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

- चुनाव से संबंधित सार्वजनिक बैठक: RP अधिनियम की धारा 126 के अनुसार, चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक बैठक को मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले समाप्त किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसे 2 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

- विशिष्ट अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठक में व्यवधान: किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक प्रकृति की सार्वजनिक बैठक में व्यवधान डालना एक चुनावी अपराध माना जाता है और इसके लिए 2 वर्ष तक की कारावास या 250 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह प्रावधान केवल उन बैठकों पर लागू होता है जो सदस्य चुनने के लिए सूचना जारी करने और चुनाव के होने की तिथि के बीच होती हैं।

-

चुनाव ड्यूटी में शामिल अधिकारियों द्वारा अपराध:

- मतदान की गोपनीयता बनाए रखना: RP अधिनियम की धारा 128 के तहत, यदि कोई अधिकारी, क्लर्क, एजेंट, या अन्य व्यक्ति जो चुनाव में मतों का रिकॉर्ड या गणना करने में कोई कार्य करता है, मतदान की गोपनीयता को नहीं बनाए रखता है, तो उसे 3 महीने की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

- RP अधिनियम की धारा 129 के अनुसार, चुनाव से संबंधित कोई अधिकारी किसी उम्मीदवार के चुनाव के संभावनाओं के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता, केवल मतदान देने के अलावा। यदि कोई चुनाव से संबंधित अधिकारी ऐसा कार्य करता है, तो उसे 6 महीने की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

- चुनाव से संबंधित आधिकारिक ड्यूटी का उल्लंघन: RP अधिनियम की धारा 134 के तहत, चुनाव से संबंधित आधिकारिक ड्यूटी का उल्लंघन एक अपराध माना जाता है। इसे संज्ञान में लिया जाएगा और 500 रुपये तक के जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी भी कार्य या चूक के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

- सरकारी कर्मचारियों के लिए चुनाव एजेंट, मतदान एजेंट या गणना एजेंट के रूप में कार्य करने पर दंड: कोई सरकारी कर्मचारी जो किसी उम्मीदवार के चुनाव में एजेंट (चुनाव, मतदान या गणना) के रूप में कार्य करता है, उसे 3 महीने की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

-

मतदान की तारीख पर, मतदान केंद्र के आसपास अपराध:

-

मतदान केंद्र के पास प्रचार: RP अधिनियम की धारा 130 मतदान की तारीख पर निम्नलिखित पर प्रतिबंध लगाती है:

- मतदान केंद्र में या उसके पास प्रचार करना;

- किसी मतदाता का वोट मांगना;

- किसी मतदाता को किसी विशेष उम्मीदवार के खिलाफ वोट देने के लिए मनाना;

- चुनाव से संबंधित कोई भी नोटिस या संकेत प्रदर्शित करना, जो आधिकारिक नोटिस के अलावा हो।

- मतदान केंद्र में अव्यवस्थित आचरण: RP अधिनियम की धारा 131 के अनुसार, मतदान की तारीख पर यदि कोई व्यक्ति अव्यवस्थित ढंग से चिल्लाता है या मतदान को बाधित करने के लिए लाउडस्पीकर, मेगाफोन आदि का उपयोग करता है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उपकरण जब्त किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष अधिकारी के आदेश पर गिरफ्तार कर सकता है। यह अपराध 3 महीने की कारावास, जुर्माना, या दोनों से दंडनीय है।

- मतदान केंद्र पर अनियंत्रित आचरण: RP अधिनियम की धारा 132 के तहत, यदि कोई व्यक्ति मतदान के समय निर्धारित करते हुए अनुशासनहीनता करता है या वैध निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसे अध्यक्ष अधिकारी या पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा हटा दिया जा सकता है। यदि वह व्यक्ति अध्यक्ष अधिकारी की अनुमति के बिना मतदान केंद्र में पुनः प्रवेश करता है, तो उसे 3 महीने तक की कारावास, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा, यदि यह अपराध संज्ञानीय है।

- मतदान केंद्र के पास सुशोभित रहना: RP अधिनियम की धारा 134B के तहत, किसी व्यक्ति को मतदान केंद्र के पास किसी भी प्रकार के शस्त्र के साथ जाना मना है, सिवाय अध्यक्ष अधिकारी, पुलिस अधिकारी और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसे 2 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

-

मतदान केंद्र के पास प्रचार: RP अधिनियम की धारा 130 मतदान की तारीख पर निम्नलिखित पर प्रतिबंध लगाती है:

-

ईवीएम/मतपत्रों में छेड़छाड़:

- मतपत्र का हटाना: यदि कोई व्यक्ति ईवीएम/मतपत्र को हटाता है या अध्यक्ष अधिकारी को ऐसा विश्वास होता है, तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। इस अपराध के लिए 1 वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

- यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी मतपत्र या ईवीएम या किसी आधिकारिक चिह्न को विकृत करता है या नष्ट करता है या किसी बैलट बॉक्स में मतपत्र के अतिरिक्त कुछ डालता है या ईवीएम के प्रतीक/नाम/बटन पर पेपर, टेप आदि चिपकाता है, तो यह अपराध है। यदि यह अपराध चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत किसी अधिकारी या क्लर्क द्वारा किया गया, तो उसे 2 वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, और अन्य के लिए 6 महीने की कारावास या जुर्माना।

- किसी को मतदान का अधिकार न देना: RP अधिनियम की धारा 135B के तहत, नियोक्ता को उन कर्मचारियों को भुगतान की छुट्टी न देने के लिए 500 रुपये तक के जुर्माने का उत्तरदायी होना होगा, जो मतदान के लिए पात्र हैं।

भारत के विधायी आयोग की सिफारिशें

-

चुनावी अयोग्यता

-

आयोग ने उन मुद्दों की जांच की जिनका संबंध है:

- अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता, और

- झूठे हलफनामा दाखिल करने के परिणाम।

-

मुख्य सिफारिशें शामिल हैं:

- अयोग्यता को सक्रिय करने का चरण: आयोग ने विभिन्न चरणों की जांच की जहाँ अयोग्यता सक्रिय हो सकती है और आरोपों के गठन के चरण पर निर्णय लिया।

- सजा: सजा पर अयोग्यता की वर्तमान प्रथा राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में सफल नहीं रही है, जिसके पीछे परीक्षण में लंबे विलंब और दुर्लभ सजा है। कानून को एक प्रभावी निवारक के रूप में विकसित होना चाहिए।

- पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने का चरण: पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने के चरण पर न्यायिक मन का कोई अनुप्रयोग नहीं है। इसलिए, यह वह उचित चरण नहीं है जिस पर अयोग्यता हो सकती है।

- आरोपों का गठन: आरोपों का गठन न्यायिक जांच के पर्याप्त स्तरों पर आधारित है। इस चरण पर अयोग्यता को लागू करके, उचित सुरक्षा के साथ, राजनीति के अपराधीकरण के प्रसार को रोका जा सकता है।

-

आरोपों के गठन के चरण पर सुरक्षा: इस प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने और आरोपी के लिए चिकित्सा की कमी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए कुछ सुरक्षा शामिल करनी चाहिए। इनमें शामिल हैं:

- केवल वे अपराध जो अधिकतम 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा को आकर्षित करते हैं, इस प्रावधान के दायरे में शामिल होने चाहिए।

- चुनाव के लिए नामांकन की जांच की तिथि से एक वर्ष के भीतर दाखिल किए गए आरोपों से अयोग्यता नहीं होगी।

- अयोग्यता तब तक लागू होगी जब तक कि ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी नहीं किया जाता है, या 6 वर्षों की अवधि तक, जो पहले हो।

- बैठे हुए सांसदों या विधायकों के खिलाफ आरोपों के लिए, परीक्षण को शीघ्रता से किया जाना चाहिए। इसे दिन-प्रतिदिन के आधार पर किया जाना चाहिए और 1 वर्ष के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए।

- यदि परीक्षण 1 वर्ष की अवधि में समाप्त नहीं होता है, तो सांसद/विधायक उस अवधि के अंत में अयोग्य हो सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, सांसद/विधायक का मतदान का अधिकार, वेतन और उसके कार्यालय से जुड़े अन्य लाभ 1 वर्ष के अंत में निलंबित किया जाना चाहिए।

- आरोपों के गठन के चरण पर अयोग्यता को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए। जो लोग इस कानून के लागू होने के समय 5 वर्ष या अधिक की सजा के लिए आरोपित हैं, उन्हें भविष्य के चुनावों में भाग लेने से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।

-

झूठे हलफनामों को अयोग्यता के grounds के रूप में: झूठे हलफनामे के मुद्दे पर, प्रतिनिधित्व की जनता अधिनियम 1951 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि निम्नलिखित को दर्शाया जा सके:

- झूठे हलफनामे के आरोप पर सजा अयोग्यता का आधार होना चाहिए।

- सजा को बढ़ाकर अधिकतम 6 महीने की कारावास से न्यूनतम 2 वर्ष की कारावास किया जाना चाहिए।

- झूठे हलफनामे को अधिनियम के तहत 'भ्रष्ट प्रथा' के रूप में योग्य होना चाहिए।

-

आयोग ने उन मुद्दों की जांच की जिनका संबंध है:

|

161 videos|631 docs|260 tests

|