कमजोर वर्गों का कल्याण | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

- संविधान के अनुच्छेद 15 में 2006 में संशोधन और 2007 में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम के अधिनियमन के साथ, अन्य पिछड़े वर्गों की सूची केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रासंगिक हो गई है।

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत OBC सूची गतिशील है (जातियों और समुदायों को जोड़ा या हटाया जा सकता है) और सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कारकों के आधार पर समय-समय पर बदलती रहती है।

- उदाहरण के लिए, OBCs को सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण का अधिकार है।

- 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है [अनुच्छेद 338B]।

- इसके पास सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याण उपायों की जांच करने का अधिकार है।

- पहले NCBC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में पिछड़ा वर्ग विभाग OBCs के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों की नीति, योजना और कार्यान्वयन का ध्यान रखता है।

- यह OBCs के कल्याण के लिए स्थापित दो संस्थानों से संबंधित मामलों का भी ध्यान रखता है: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (NBCFDC) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)।

वृद्ध व्यक्तियों का कल्याण

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति

वर्तमान वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति (NPOP) का उद्घाटन 1999 में किया गया था ताकि वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया जा सके। इस नीति में राज्य समर्थन की परिकल्पना की गई है ताकि वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और अन्य आवश्यकताओं, विकास में समान भागीदारी, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा, और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद

- सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCOP) को पुनर्गठित किया है ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के विकास में सरकार को सलाह और सहायता प्रदान की जा सके।

- यह परिषद वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन और विशेष पहलों पर सरकार को फीडबैक प्रदान करती है।

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के तहत, NGOs को वृद्धाश्रम, दिन-देखभाल केंद्रों, और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की स्थापना एवं रखरखाव के लिए परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और वरिष्ठ नागरिकों को गैर-संस्थागत सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

- इस परिषद का पुनर्गठन किया गया और 2012 में इसे वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय परिषद (NCSrC) के रूप में नामित किया गया।

अल्पसंख्यकों का कल्याण

अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय की स्थापना 2006 में की गई थी। इसे 6 (छह) अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों, अर्थात् मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों, पारसियों और जैनों के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। अक्टूबर 2016 से, मंत्रालय का कार्यक्षेत्र हज यात्रा के प्रबंधन तक भी विस्तारित किया गया है।

अल्पसंख्यकों के लिए 15-पॉइंट कार्यक्रम

प्रधानमंत्री का 15-पॉइंट कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 2006 में घोषित किया गया था। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं:

- (a) शिक्षा के लिए अवसरों को बढ़ाना,

- (b) आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समुचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, मौजूदा और नई योजनाओं के माध्यम से, आत्म-नियोजित के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता और राज्य एवं केंद्रीय सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए,

- (c) बुनियादी ढाँचे के विकास योजनाओं में उनके लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करके अल्पसंख्यकों की जीवन स्थितियों में सुधार करना,

- (d) सांप्रदायिक असहमति और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण।

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ

यह मंत्रालय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू कर रहा है:

- (i) प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति;

- (ii) पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति; और

- (iii) मेरिट-कम-मीन्स आधारित छात्रवृत्ति।

नया सवेरा – नि:शुल्क कोचिंग और संबंधित योजना

- अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों के लिए “नि:शुल्क कोचिंग और संबंधित योजना” 2007 में शुरू की गई थी।

नई उड़ान

- इस योजना का उद्देश्य उन अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को वित्तीय समर्थन प्रदान करना है जो संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं, ताकि उन्हें संघ और राज्य सरकारों में सिविल सेवाओं के लिए नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार किया जा सके और सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सके।

पढ़ो परदेस

- इस योजना का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है, ताकि उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकें और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ सके।

नई रोशनी

- यह अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए एक विशेष योजना ‘नई रोशनी’ है, जिसका उद्देश्य उन्हें सशक्त बनाना और आत्मविश्वास स्थापित करना है, जिससे वे सरकारी प्रणालियों, बैंकों और मध्यस्थों के साथ सभी स्तरों पर बातचीत करने के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्राप्त कर सकें। इसे पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लागू किया जाता है।

अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग

- पहला वैधानिक राष्ट्रीय आयोग 1993 में स्थापित किया गया था। एनसीएम अधिनियम, 1992 में 1995 में संशोधन किया गया और आयोग की संरचना को 7 सदस्यों (एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष सहित) में विस्तारित किया गया। अधिनियम की धारा 3(2) के तहत प्रावधान है कि पांच सदस्य, जिनमें अध्यक्ष भी शामिल हैं, अल्पसंख्यक समुदायों से होने चाहिए।

धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग

- भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त का कार्यालय 1957 में स्थापित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 350-बी के प्रावधानों के अनुसार, जो देश में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने का कार्य करता है और राष्ट्रपति को इन मामलों पर समय-समय पर रिपोर्ट करता है।

महिलाओं और बाल विकास का कल्याण

महिलाओं और बच्चों का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह समग्र विकास की गति को निर्धारित करता है। महिलाओं और बाल विकास के लिए एक अलग मंत्रालय 2006 में अस्तित्व में आया, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य की कार्रवाई में खामियों को दूर करना और लिंग समानता और बाल केंद्रित कानून, नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने के लिए अंतर-मंत्रालयीय और अंतर-क्षेत्रीय समागम को बढ़ावा देना है। मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और चिंताओं को बढ़ावा देना और उनके अस्तित्व, संरक्षण, विकास और भागीदारी को समग्र तरीके से बढ़ावा देना है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसे 2015 में बाल लिंग अनुपात (CSR) में गिरावट और महिलाओं के असमानताओं से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करने के लिए शुरू किया गया था।

- CSR 0-6 वर्ष की आयु के समूह में 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या है।

- यह महिलाओं और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों का त्रि-मंत्रालयीय, समेकित प्रयास है, जिसका ध्यान निम्नलिखित पर है:

- जागरूकता और वकालत अभियान;

- चुने हुए 161 जिलों में बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई (CSR में कम);

- लड़कियों की शिक्षा को सक्षम करना;

- पूर्व गर्भाधान और पूर्व जन्म निदान तकनीकों (PC&PNDT) अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन।

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना

- सरकार ने योग्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ कार्यक्रम का देशभर में कार्यान्वयन घोषित किया। इस कार्यक्रम का नाम प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) रखा गया।

- यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसके तहत PMMVY की अनुदान राशि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की जाती है।

- PMMVY का उद्देश्य गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान व्यक्तिगत द्वारा विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर सीधे 5000/- रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है।

वन स्टॉप सेंटर

- वन स्टॉप सेंटर (OSC) का विचार 2015 से देशभर में लागू किया जा रहा है।

- एक महिला जो हिंसा का सामना कर चुकी है, इन केंद्रों पर चिकित्सा, पुलिस, कानूनी और मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता प्राप्त कर सकती है।

- OSC को "सखी" के नाम से भी जाना जाता है।

मोबाइल फोन पर पैनिक बटन

- महिलाओं को आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, MWCD ने मोबाइल फोन पर शारीरिक पैनिक बटन स्थापित करने का कार्य लिया है।

महिला पुलिस स्वयंसेवक

- महिला पुलिस स्वयंसेवकों (MPVs) का व्यापक mandat महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा जैसे घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को अधिकारियों/पुलिस को रिपोर्ट करना है।

पुलिस बल में महिलाओं के लिए आरक्षण

- WCD मंत्रालय घरेलू मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर लिंग-संवेदनशील मामलों में पुलिस की प्रतिक्रियाशीलता में सुधार करने और पुलिस बल में महिलाओं की दृश्यता बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।

एसिड हमले को विकलांगता के रूप में शामिल करना

- एसिड हमले से पीड़ित व्यक्ति के जीवन पर दीर्घकालिक क्षति या विकृति और निरंतर चिकित्सा ध्यान को देखते हुए, MWCD ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एसिड हमले के कारण होने वाली क्षति या विकृति को निर्दिष्ट विकलांगताओं की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है।

लिंग बजटिंग पहल

- लिंग बजटिंग (GB) लिंग मुख्यधारा को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है ताकि विकास के लाभ महिलाओं को भी पुरुषों की तरह मिलें।

- यह केवल एक लेखांकन अभ्यास नहीं है, बल्कि बजट योजना, आवंटन, कार्यान्वयन, प्रभाव/परिणाम मूल्यांकन, समीक्षा और ऑडिट के विभिन्न चरणों में लिंग दृष्टिकोण बनाए रखने की एक निरंतर प्रक्रिया है।

मातृत्व अवकाश की अवधि का विस्तार

- श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किए हैं:

- (i) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना;

- (ii) गोद लेने वाली माताओं और कमीशनिंग माताओं के लिए मातृत्व लाभ का विस्तार;

- (iii) कार्यालय/कारखाने के परिसर में क्रेच सुविधा की स्थापना।

कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न

- कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में काम कर रहा है।

राष्ट्रीय महिला कोष

- राष्ट्रीय महिला कोष का मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को मध्यवर्ती संगठनों (IMO) के माध्यम से सूक्ष्म-क्रेडिट प्रदान करना है, जिसमें सेक्शन 25 कंपनियां, एनजीओ आदि शामिल हैं, ताकि विभिन्न आजीविका समर्थन और आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के लिए अनुकूल शर्तों पर उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को लाया जा सके।

महिला ई-हाट

- महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय ने 2016 में "महिला ई-हाट" लॉन्च किया, जो महिलाओं के उद्यमियों/SHOs/NGOs के लिए एक अनूठा प्रत्यक्ष ऑनलाइन डिजिटल विपणन मंच है।

- यह एक गेम चेंजर पहल बन सकती है क्योंकि यह महिलाओं के उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने में उत्प्रेरक बन सकती है।

- महिला ई-हाट की विशेषता विक्रेता और खरीदार के बीच सीधे संपर्क को सुविधाजनक बनाना है। यह आसानी से सुलभ है क्योंकि ई-हाट का पूरा व्यवसाय एक मोबाइल के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है।

ट्रांसजेंडरों की भलाई

ट्रांसजेंडर में वे सभी लोग शामिल हैं जिनकी पहचान या व्यवहार पारंपरिक लिंग मानदंडों से बाहर है।

ट्रांसजेंडर लोगों के संवैधानिक अधिकार

- संविधान की प्रस्तावना न्याय की मांग करती है - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता का। इसलिए, उनका पहला और मुख्य अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार है।

- अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है।

- अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को गोपनीयता और व्यक्तिगत गरिमा का अधिकार सुनिश्चित करता है।

- अनुच्छेद 23 मानव तस्करी को भिखारियों और अन्य समान प्रकार की मजबूर मजदूरी के रूप में निषिद्ध करता है; इन प्रावधानों का उल्लंघन अपराध होगा और इसके लिए कानून के अनुसार दंडनीय होगा।

- ट्रांसजेंडर समुदाय को जिन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें भेदभाव, बेरोज़गारी, शैक्षिक सुविधाओं की कमी, बेघर होना, और चिकित्सा सुविधाओं की कमी शामिल हैं: जैसे HIV देखभाल और स्वच्छता, अवसाद, हार्मोन की गोलियों का दुरुपयोग, तंबाकू और शराब का दुरुपयोग, पेनक्टमी, और विवाह एवं गोद लेने से संबंधित समस्याएँ।

ट्रांसजेंडरों की भलाई के लिए उठाए गए कदम

- ओडिशा सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक छाता योजना ‘स्वीकृति’ का गठन किया।

- केरल भारत का पहला राज्य है, जिसने ट्रांसजेंडरों के लिए नीति स्थापित की है। इसके अलावा, केरल में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत का पहला न्याय बोर्ड भी है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019

ट्रांसजेंडर कौन है?

- अधिनियम के अनुसार, ट्रांसजेंडर वह व्यक्ति है जिसकी लिंग पहचान जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाती। इसमें इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले ट्रांस-व्यक्ति, जेंडर-क्वीर और किन्नर, हिजड़ा, आरावणी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति शामिल हैं।

- भारत की 2011 की जनगणना अपने इतिहास में ट्रांस जनसंख्या की संख्या शामिल करने वाली पहली जनगणना थी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 4.8 मिलियन भारतीय ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान करते हैं।

ट्रांसजेंडर लोगों को कौन-कौन सी समस्याएँ हैं?

- कानूनी सुरक्षा की कमी: उन पर हिरासत में हिंसा, राज्य द्वारा कर्तव्य की लापरवाही और शैक्षणिक, आवासीय, चिकित्सा और रोजगार जैसे मुद्दों के प्रति समग्र उदासीनता का सामना करना पड़ता है।

- गरीबी: कानूनी सुरक्षा की कमी ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बेरोज़गारी में तब्दील हो जाती है। उन्हें सेवाओं से वंचित किया जाता है और उच्च बेरोज़गारी, आवासीय असुरक्षा और हाशिए पर रहने का सामना करना पड़ता है।

- उत्पीड़न और कलंक: उन्हें समाज से मज़ाक का सामना करना पड़ता है और उन्हें मानसिक रूप से बीमार, सामाजिक रूप से विकृत और यौन शिकारियों के रूप में देखा जाता है।

- एंटी-ट्रांसजेंडर हिंसा: उन्हें लिंग अनुकूलन के लिए मजबूर किया जाता है, झूठे मनोचिकित्सकीय उपचारों का सामना करना पड़ता है, विवश विवाह, नग्नता, शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है और अपने परिवारों द्वारा वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है।

- स्वास्थ्य देखभाल में बाधाएँ: उनकी बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल का एक्सपोजर न्यूनतम होता है क्योंकि उन्हें चिकित्सा समुदाय की उदासीनता का सामना करना पड़ता है, जहां पेशेवरों में ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य देखभाल की क्षमता की कमी होती है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुधारों का समयरेखा क्या है?

- 2009 में, चुनाव आयोग ने सभी प्रांतों को पंजीकरण फॉर्म के प्रारूप में संशोधन करने के लिए उचित निर्देश जारी किए ताकि “अन्य” का विकल्प शामिल किया जा सके। इससे ट्रांससेक्सुअल लोगों को यह विकल्प मिला कि वे पुरुष या महिला के रूप में पहचान नहीं करना चाहते।

- सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ (2014) में उन्हें “तीसरे लिंग” के रूप में मान्यता दी। इस ऐतिहासिक निर्णय में न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन ने कहा कि “ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देना सामाजिक या चिकित्सा मुद्दा नहीं, बल्कि मानवाधिकार का मुद्दा है।”

- 2014 में, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का विधेयक, ड्रमिडा मुनेत्र कज़गम के सांसद तिरुचि शिवा द्वारा एक निजी सदस्य के विधेयक के रूप में पेश किया गया और अप्रैल 2015 में राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। हाल ही में, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 को लागू किया गया है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

भेदभाव के खिलाफ निषेध: यह विधेयक ट्रांसजेंडरों के लिए शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य सेवा, और सेवाओं तक पहुँच के अवसरों के संबंध में भेदभाव को निषिद्ध करता है।

ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता पाने का अधिकार: हर व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता पाने का अधिकार है। पहचान का एक प्रमाणपत्र जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना होगा, जो जिला स्क्रीनिंग समिति के आधार पर प्रमाणपत्र जारी करेगा।

यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद (NCT) की स्थापना की मांग करता है।

निवास का अधिकार: कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति माता-पिता या निकटतम परिवार से ट्रांसजेंडर होने के आधार पर अलग नहीं किया जाएगा।

स्वास्थ्य देखभाल: यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के अधिकार प्रदान करने का प्रयास करता है, जिसमें अलग-अलग HIV निगरानी केंद्र और लिंग पुनःनिर्धारण सर्जरी शामिल हैं। यह भी उल्लेख करता है कि सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम की समीक्षा करनी चाहिए और उनके लिए व्यापक चिकित्सा बीमा योजनाएं प्रदान करनी चाहिए।

दंडात्मक प्रावधान: यह निम्नलिखित कार्यों को अपराध मानता है:

- भिक्षावृति, बलात्कृत या बंधक श्रम

- सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने से इनकार

- घर, गाँव आदि में निवास से इनकार

- शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण

इस अधिनियम से जुड़े चुनौतियाँ क्या हैं?

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है और अधिनियम में लिंग के आत्म-निर्धारण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

- यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण देने पर चुप है, जो 2014 में NALSA निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है, जो ट्रांसजेंडर को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में आरक्षण देने की मांग करता है।

- ट्रांसजेंडर के लिए भिक्षावृति एक जीवन शैली है क्योंकि वे नृत्य करते हैं या गाते हैं और पैसे कमाते हैं। हालांकि, यह अधिनियम भिक्षावृति को अपराध मानता है बिना उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए वैकल्पिक सकारात्मक कार्रवाई किए।

- यह ट्रांस व्यक्तियों के लिए भेदभाव और हमले के लिए हल्के परिणाम निर्धारित करता है, जबकि cis-gender व्यक्तियों के लिए यौन हमले के लिए 7 साल की जेल की सजा निर्धारित करता है।

- यह अधिनियम ट्रांसजेंडर को पीड़ित के रूप में मानता है, बजाय इसके कि उन्हें अधिकारों के साथ सशक्त विषय माना जाए।

- स्थायी समिति की विवाह, तलाक और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के गोद लेने के अधिकारों को मान्यता देने के बारे में चिंताओं का समाधान नहीं किया गया है।

- यह अधिनियम ट्रांसजेंडर के संवैधानिक निवास की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि उन्हें या तो अपने माता-पिता के साथ रहना पड़ता है या अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।

विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों का कल्याण

- “शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदनात्मक विकलांगता वाले व्यक्ति” से आशय उन व्यक्तियों से है जिनमें लंबे समय तक विकलांगता होती है, जो बाधाओं के साथ बातचीत करने पर समाज में दूसरों के साथ समान रूप से पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है।

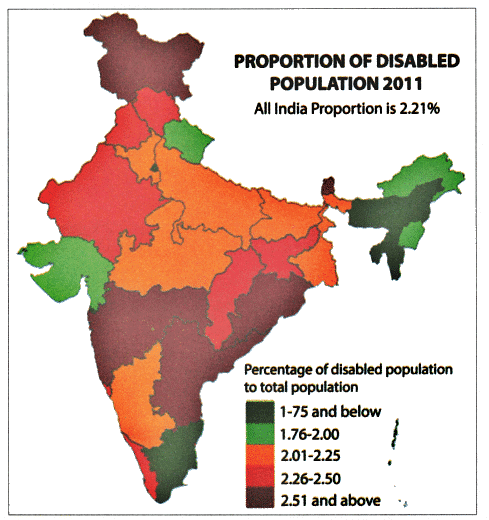

- क Census 2011 के अनुसार, भारत में विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की जनसंख्या 26.8 मिलियन है, जो कुल जनसंख्या का 2.21% है।

- विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) ने सुगम्य भारत अभियान की स्थापना की है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है।

- यह अभियान तीन अलग-अलग क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि:

- निर्मित वातावरण

- परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र

- सूचना और संचार पारिस्थितिकी तंत्र

- यह विभाग गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर देश भर में “सुगम्य पुलिस स्टेशन”, “सुगम्य अस्पताल” और “सुगम्य पर्यटन” बनाने के लिए कार्य कर रहा है।

- DEPwD एक मोबाइल ऐप और एक वेब पोर्टल भी विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य अव्यवस्थित स्थानों के बारे में अनुरोधों को भीड़ से एकत्र करना है।

- राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (NHFDC) विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक विकास के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक शीर्ष स्तर का वित्तीय संस्थान है।

विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और गतिविधियों को अर्थपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने के लिए, विकलांगता मामलों का एक अलग विभाग 12 मई 2012 को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय से अलग किया गया।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016

- यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को बदलता है।

- यह संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन (UNCRPD) की जिम्मेदारियों को पूरा करता है, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।

- यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड और नए कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए भी दंड का प्रावधान करता है।

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, जो अक्टूबर 2014 में घोषित की गई थी, समानता, न्याय, एकीकृत और साक्ष्य आधारित देखभाल, गुणवत्ता, सहभागी और समग्र मानसिक स्वास्थ्य के मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित है।

राष्ट्रीय ट्रस्ट के तहत निम्नलिखित योजनाएँ लागू की गई हैं।

- DISHA (प्रारंभिक हस्तक्षेप और विद्यालय के लिए तैयारता योजना)

- VIKAAS (डे केयर)

- SAMARTH (रिस्पाइट केयर)

- GHARAUNDA (वयस्कों के लिए समूह घर)

- NIRAMAYA (स्वास्थ्य बीमा योजना)

- SAHYOGI (देखभाल करने वाले की प्रशिक्षण योजना)

- PRERNA (मार्केटिंग सहायता)

- SAMBHAV (सहायक उपकरण और सहायताएँ)

- BADHTE KADAM (जागरूकता और सामुदायिक इंटरएक्शन)

- दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए है (DDRS योजना)। इस योजना का दृष्टिकोण स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आवश्यक सभी सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें, जिसमें प्रारंभिक हस्तक्षेप, दैनिक जीवन कौशल का विकास, शिक्षा, रोजगार की ओर कौशल विकास, प्रशिक्षण और जागरूकता उत्पन्न करना शामिल है। विकलांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने और उनकी संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने के उद्देश्य से, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा।

- NHFDC ऋण योजना, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का कल्याण

कुछ जनजातीय समूहों में कुछ विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं जैसे कि शिकार पर निर्भरता, भोजन के लिए इकट्ठा करना, कृषि पूर्व तकनीकी स्तर, जनसंख्या की शून्य या नकारात्मक वृद्धि और अत्यंत कम साक्षरता स्तर। इन समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) कहा जाता है। PVTGs जनजातीय समूहों में सबसे अधिक कमजोर होते हैं।

प्राथमिक कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के विकास की योजना

- प्राथमिक कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के विकास की योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई।

- यह योजना PVTGs को अनुसूचित जनजातियों में सबसे अधिक कमजोर के रूप में परिभाषित करती है और इसलिए यह उनकी सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता देने का प्रयास करती है।

- यह योजना 75 PVTGs की पहचान करती है।

- यह योजना PVTGs के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करती है और राज्य सरकारों को विशेष समूहों की विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएँ बनाने में लचीलापन देती है।

“डि-नोटिफाइड जनजातियों (DNT) और खानाबदोश जनजातियों” की कल्याण

शब्दों की उत्पत्ति

- इसकी उत्पत्ति 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट (CTA) से की जा सकती है। इस अधिनियम के तहत, भारत में उन जातीय या सामाजिक समुदायों को परिभाषित किया गया था जो "गैर-जमानती अपराधों" जैसे चोरी के व्यवस्थित रूप से अपराध करने के लिए आदी माने जाते थे।

- सरकार द्वारा लगभग 200 जनजातियों को वंशानुगत अपराधी के रूप में नोटिफाई किया गया। उन्हें वास्तव में सामाजिक पहचान के रूप में बहिष्कृत के रूप में माना गया।

- औपनिवेशिक अधिनियम ने उन्हें प्रशासन द्वारा निरंतर उत्पीड़न का सामना करने के लिए मजबूर किया।

- भारत के स्वतंत्र होने के बाद, इन्हें अपराधी जनजातियों की सूची से 'डि-नोटिफाइड' किया गया।

वर्तमान स्थिति

- स्वतंत्रता के बाद, CTA 1871 को निरस्त किया गया और बाद में केंद्र ने हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट (HOA) का प्रस्ताव रखा।

- देश के दस राज्यों ने इसे लागू किया। यह सामूहिक बोझ को समुदाय से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर स्थानांतरित कर रहा है।

- खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदायों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के हाथों उत्पीड़न का सामना करना जारी है।

- डि-नोटिफाइड जनजातियाँ (DNTs) समाज द्वारा बहिष्कृत होने का अनुभव करती हैं।

बहिष्करण के परिणाम

- उनके पास उचित पहचान नहीं है। अक्सर उनके पास कोई निवास प्रमाण नहीं होता, यही कारण है कि वे सरकारी विकास योजनाओं से बाहर हैं।

- जो लोग ऐसी योजनाओं के लिए पात्र माने जाते थे, उन्हें SC/ST/OBC श्रेणियों के तहत यादृच्छिक रूप से वर्गीकृत किया गया।

- फलस्वरूप, DNTs के अधिकांश सदस्य भेदभाव समाप्त करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के दायरे से बाहर हैं।

- भारत की डि-नोटिफाइड जनजातियाँ, 'जन्म से अपराधी' मानी जाती हैं। CTA के केवल निरस्तीकरण ने सरकारी अधिकारियों या समाज के सदस्यों का मानसिकता नहीं बदला।

2000 के बाद से सरकार के प्रयास

- डि-नोटिफाइड, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग (NCDNT) 2003 में गठित किया गया।

- इसे दो साल बाद बलकृष्ण रेन्के के अधीन पुनर्गठित किया गया। इसने 2008 में विभिन्न HOA के निरस्तीकरण की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- इसके बाद, इसी प्रकार के जनादेश के साथ इडेट आयोग का गठन किया गया।

- सरकार ने जुलाई 2014 में तीन वर्षों के लिए डि-नोटिफाइड, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCDNT) का गठन किया।

- सरकार ने फरवरी 2019 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत विकास और कल्याण बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया।

DNT के लिए योजनाएँ

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय DNTs के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रहा है।

डॉ. अंबेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति DNTs के लिए: यह केंद्रीय प्रायोजित योजना 2014-15 से उन DNT विद्यार्थियों की भलाई के लिए शुरू की गई है जो SC, ST या OBC के अंतर्गत नहीं आते हैं। पात्रता के लिए आय की सीमा प्रति वर्ष ₹2.00 लाख है। यह योजना राज्य सरकारों/UT प्रशासन के माध्यम से लागू की जाती है। खर्च को केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है।

नानाजी देशमुख छात्रावास निर्माण योजना DNT लड़कों और लड़कियों के लिए: यह केंद्रीय प्रायोजित योजना 2014-15 से शुरू की गई है और इसे राज्य सरकारों/UT प्रशासन/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से लागू किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन DNT विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना है; जो SC, ST या OBC के अंतर्गत नहीं आते हैं; ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। पात्रता के लिए आय की सीमा प्रति वर्ष ₹2.00 लाख है। केंद्र सरकार पूरे देश में प्रति वर्ष अधिकतम 500 सीटें प्रदान करती है। लागत मान ₹3.00 लाख प्रति सीट और फर्नीचर के लिए ₹5000/- प्रति सीट है। खर्च को केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है।

2017-18 से, "अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के कल्याण के लिए कार्य कर रही स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" योजना को DNTs और EBCs के लिए "केंद्रीय क्षेत्र की योजना: पिछड़े वर्गों (OBCs)/ डीनोटिफाइड, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जातियों (DNTs)/ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EBCs) के कौशल विकास के लिए सहायता" के रूप में विस्तारित किया गया है।

समय की आवश्यकता

- HOAs को समाप्त करने की आवश्यकता है।

- विकास नीतियों को लंबे समय से उपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

- सरकार को DNTs तक पहुंच बनानी चाहिए।

- DNTs स्वाभाविक रूप से राज्य की सहायता प्राप्त करने से हिचकिचाते हैं।

- भारत की खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जातियों के उत्पीड़न को समाप्त करने की आवश्यकता है।

बच्चों के मुद्दे

गुमशुदा/तस्करी/भागे हुए बच्चे

- खोया-पाया पोर्टल: बच्चों की सुरक्षा के लिए नागरिक भागीदारी लाने के उद्देश्य से 2015 में एक नया नागरिक आधारित पोर्टल खोया-पाया शुरू किया गया, जो गुमशुदा और देखे गए बच्चों की जानकारी पोस्ट करने की सुविधा देता है।

POCSO ई-बॉक्स

- बच्चों को यौन शोषण की शिकायत करने में असमर्थ होने पर, एक सुरक्षित और गुमनाम शिकायत करने के तरीके के रूप में, इंटरनेट आधारित सुविधा, ई-बॉक्स, प्रदान की गई है। यहाँ, एक बच्चा या उसके behalf पर कोई भी व्यक्ति न्यूनतम विवरण के साथ शिकायत दर्ज करा सकता है। जैसे ही शिकायत दर्ज की जाती है, एक प्रशिक्षित काउंसलर तुरंत बच्चे से संपर्क करता है और सहायता प्रदान करता है।

किशोर न्याय

- किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड और बच्चों के न्यायालय के लिए विस्तृत बच्चे के अनुकूल प्रक्रियाएँ निर्धारित करते हैं। इनमें से कुछ प्रक्रियाएँ हैं: कोई भी बच्चा जेल या लॉक-अप में नहीं भेजा जाएगा, कोई बच्चा हथकड़ी नहीं लगेगा, बच्चे को उचित चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी, माता/पिता/अभिभावक को कानूनी सहायता के बारे में सूचित किया जाएगा, आदि। किशोर न्याय बोर्ड और बच्चों का न्यायालय बच्चे को सहज बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसे बिना किसी भय के तथ्यों और परिस्थितियों को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बच्चे द्वारा समझी जाने वाली भाषा में पूछे गए प्रश्नों को समझने के बाद।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

- राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) का उद्देश्य बच्चों (0-6 वर्ष), किशोरियों और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार करना है, जो तीन वर्षों की समय सीमा में पूर्ण किया जाएगा। इसके उद्देश्यों में बच्चों (0-3 वर्ष) में कुपोषण को रोकना और कम करना; छोटे बच्चों (6-59 महीने) में एनीमिया की प्रसार को कम करना; महिलाओं और किशोरियों (15-49 वर्ष) में एनीमिया की प्रसार को कम करना और कम जन्म के वजन को कम करना शामिल है।

आंगनवाड़ी सेवाएँ

- संविलीन बाल विकास सेवाएँ (ICDS) योजना, जिसे अब आंगनवाड़ी सेवाएँ योजना के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य 0-6 वर्ष के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना है; बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना; मृत्यु, बीमारी, कुपोषण और स्कूल ड्रॉपआउट की घटनाओं को कम करना; बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना और माताओं की क्षमता को बढ़ाना ताकि वे बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताओं का उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ध्यान रख सकें।

आंगनवाड़ी अवसंरचना में सुधार

- सरकार का संकल्प है कि आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) को एक जीवंत प्रारंभिक बाल विकास केंद्र के रूप में पुनः स्थापित किया जाए ताकि यह स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के लिए पहले गांव का आउटपोस्ट बन सके।

किशोरियों के लिए योजना

- पोषण घटक के तहत, आंगनवाड़ी केंद्रों में उपस्थित स्कूल से बाहर की किशोरियों (11-14 वर्ष) और सभी लड़कियों (14-18 वर्ष) को घर ले जाने वाले राशन/गर्म पका हुआ भोजन के रूप में पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। गैर-पोषण घटक में, 11-18 वर्ष की स्कूल से बाहर की किशोरियों को आईएफए पूरक, स्वास्थ्य जांच, और रेफरल सेवाएँ, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जा रही है। किशोर प्रजनन यौन स्वास्थ्य (ARSH) पर परामर्श/परामर्श परिवार कल्याण, जीवन कौशल शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचने के लिए मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण (केवल 16-18 वर्ष की किशोरियों के लिए) पर भी उपलब्ध है। योजना का उद्देश्य स्कूल प्रणाली में स्कूल से बाहर की लड़कियों को मुख्यधारा में लाना भी है।

बच्चों से यौन अपराधों से संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की वर्तमान स्थिति

- इस वर्ष जनवरी से जून के बीच देश भर में 24,212 FIRs दर्ज की गईं।

- NCRB के 2016 के आंकड़ों के अनुसार, POCSO मामलों में सज़ा की दर 29.6% है, जबकि लंबित मामलों की संख्या 89% तक है।

- ऐसे मामलों में परीक्षण के लिए निर्धारित दो महीने की समय अवधि का पालन hardly किया जाता है।

कोर्ट ने परीक्षणों में देरी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार को निर्देश दिया है कि वह अधिनियम के तहत 100 से अधिक लंबित मामलों वाले प्रत्येक जिले में 60 दिनों के भीतर विशेष अदालतें स्थापित करे। वर्तमान संशोधन बच्चों के खिलाफ यौन शोषण को रोकने की दिशा में एक कदम है।

बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 की विशेषताएँ

- शब्दावली

- गंभीर यौन हमला: जहाँ अपराधी बच्चे का रिश्तेदार हो।

- यदि हमला बच्चे के यौन अंगों को चोट पहुँचाता है।

- प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला।

- बच्चे को जल्दी यौन परिपक्वता प्राप्त करने के लिए किसी रासायनिक पदार्थ का प्रशासन करना।

- बच्चों का पोर्नोग्राफी: बच्चे से जुड़ी यौन स्पष्ट गतिविधियों का कोई दृश्य प्रदर्शित करना, जिसमें तस्वीर, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित छवि शामिल है, जो वास्तविक बच्चे से अलग नहीं की जा सकती, और छवि जो बनाई, अनुकूलित, या संशोधित की गई हो लेकिन ऐसा प्रतीत हो कि वह बच्चे को दर्शा रही है।

- कारावास/दंड

- शारीरिक यौन हमला: जो कोई 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर शारीरिक यौन हमला करता है, उसे कम से कम बीस वर्षों की कारावास की सज़ा दी जाएगी, जो जीवन भर की कारावास तक बढ़ाई जा सकती है।

- गंभीर शारीरिक यौन हमला: वर्तमान में, गंभीर शारीरिक यौन हमले के लिए सजा 10 वर्ष से लेकर जीवन तक होती है और एक जुर्माना भी होता है। विधेयक न्यूनतम सजा को दस वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष और अधिकतम सजा को मृत्यु दंड तक बढ़ाता है।

- पोर्नोग्राफी: पोर्नोग्राफिक उद्देश्यों के लिए बच्चे का उपयोग करने पर न्यूनतम 5 वर्ष की कारावास की सजा होती है।

- यदि बच्चे का उपयोग पोर्नोग्राफिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इससे शारीरिक यौन हमला होता है, तो न्यूनतम 10 वर्ष की सजा (यदि बच्चा 16 वर्ष से कम है: 20 वर्ष) और अधिकतम जीवन की कारावास होती है।

- गंभीर यौन हमले के साथ पोर्नोग्राफी: यदि बच्चे का उपयोग पोर्नोग्राफिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इससे गंभीर शारीरिक यौन हमला होता है, तो न्यूनतम 20 वर्ष की सजा और अधिकतम जीवन की कारावास या मृत्यु दंड होती है।

विशेषज्ञों की मृत्यु दंड पर राय

न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति, जिसे 2013 में गठित किया गया था, ने बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड लगाने की सिफारिश नहीं की। भारत के विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट (2015) में भी आतंकवाद के मामलों को छोड़कर मृत्युदंड के उन्मूलन की सिफारिश की गई।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मच्छी सिंह (1983) और देवेन्दर पाल सिंह (2002) मामलों में यह निर्णय दिया कि मृत्युदंड केवल सबसे दुर्लभ मामलों में ही दिया जा सकता है।

बच्चों पर गंभीर पैठी यौन हमलों के लिए मृत्युदंड

- हाँ, यह आवश्यक है: यह एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करेगा; लोगों को कानून के उल्लंघन से डरना चाहिए। कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग कानून में विश्वास करें, और कानून को संभावित अपराधियों और उल्लंघनकर्ताओं के दिलों में डर उत्पन्न करना चाहिए।

- रिपोर्ट किए गए मामले बहुत कम हैं। लेकिन, यदि समाज को यह आश्वासन मिलता है कि कानून पीड़ित की मदद करेगा, तो इस मुद्दे को लेकर गोपनीयता समाप्त हो जाएगी, और रिपोर्टिंग में वृद्धि होगी।

- बच्चों पर यौन हमलों को सबसे घिनौने अपराधों में से एक माना जाना चाहिए। इन्हें मृत्युदंड द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। यहां तक कि निर्दयी गिरोह, जो कई हत्याओं के लिए जेल में थे, ने उन लोगों से घृणा की, जिन्होंने नाबालिगों का बलात्कार किया।

- नहीं, मृत्युदंड निवारक के रूप में कार्य नहीं कर सकता: मृत्युदंड प्रतीकात्मक कानून बनाने का एक प्रमुख उपकरण बन गया है। लेकिन, बड़ा मुद्दा है बुनियादी ढांचे की उदासीनता, प्रक्रियागत चूक और मुकदमे में देरी।

- यह नाबालिग के जीवन को खतरे में डाल सकता है क्योंकि हत्या के लिए अधिकतम सजा भी मृत्युदंड है।

- रॉबिन कॉनली ने अपनी किताब Confronting the Death Penalty में देखा कि मृत्युदंड अमूर्त (विचार के रूप में अस्तित्व में) में उचित और न्यायसंगत लग सकता है, लेकिन निवारक के अपने सीमाएँ हैं।

- वैश्विक स्तर पर, अनुसंधान इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि कड़े दंड के बावजूद अपराधों की दर में कोई गिरावट नहीं आई है।

- मृत्युदंड बच्चे पर अपराध की रिपोर्ट न करने का दबाव बढ़ाएगा। 'भारत में अपराध: 2015' रिपोर्ट के अनुसार, 95% आरोपी बच्चे के लिए जाने-पहचाने हैं।

- मृत्युदंड पर निर्भरता आपराधिक न्याय प्रणाली की अन्य समस्याओं से ध्यान भटकाती है।

- POCSO अधिनियम के तहत संरचनाएँ स्थापित करना या मानव संसाधन नियुक्त करना।

- प्रभावित बच्चों का उपचार/पुनर्वास सुनिश्चित करना।

- दंड में निश्चितता और समानता अपराध को कम करेगी।

- तत्कालता है कि हमें पुलिस सुधार और त्वरित न्यायालयों की आवश्यकता है।

- हमें वैज्ञानिक जांच और युवाओं की लिंग संवेदनशीलता होनी चाहिए।

|

128 videos|631 docs|260 tests

|