लक्ष्मीकांत सारांश: नागरिकता | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

अर्थ और महत्व

- भारत में दो श्रेणियों के लोग हैं: नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेते हैं।

- विदेशी, जो अन्य देशों के नागरिक होते हैं, सभी नागरिक अधिकारों का आनंद नहीं लेते हैं। इन्हें भारत के साथ अपने देश के संबंध के आधार पर मित्र विदेशी या दुश्मन विदेशी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- मित्र विदेशी वे होते हैं, जो उन देशों के नागरिक होते हैं जिनके भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जबकि दुश्मन विदेशी वे होते हैं, जो उन देशों के नागरिक हैं जो भारत के साथ युद्ध में हैं और इन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं।

- भारत में नागरिकों के पास संविधान द्वारा सुनिश्चित विभिन्न अधिकार और विशेषताएँ होती हैं, जिसमें शामिल हैं:

- (i) धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 15)।

- (ii) सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार (अनुच्छेद 16)।

- (iii) भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास, और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)।

- (iv) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)।

- (v) लोकसभा और राज्य विधान सभा के चुनावों में मतदान का अधिकार।

- (vi) संसद और राज्य विधान सभा के सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार।

- (vii) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, और एडवोकेट जनरल जैसे कुछ सार्वजनिक पदों को धारण करने की पात्रता।

- भारत में जन्म से नागरिक और स्वाभाविकीकृत नागरिक दोनों राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होते हैं।

एकल नागरिकता

भारतीय संविधान संघीय है, जिसमें केंद्र और राज्यों का एक द्वैध राजनीतिक ढांचा शामिल है, लेकिन यह केवल एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जो भारतीय नागरिकता है।

- अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के विपरीत, जहाँ द्वैध नागरिकता होती है, भारतीय नागरिक केवल संघ के प्रति वफ़ादार होते हैं, और उनका कोई अलग राज्य नागरिकता नहीं होती।

- भारत की एकल नागरिकता प्रणाली सभी नागरिकों के लिए देश भर में समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करती है, बिना उनके जन्म या निवास राज्य के आधार पर भेदभाव के।

- अनुच्छेद 19 आंदोलन और निवास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, लेकिन बाहरी लोगों के अधिकारों को जनजातीय क्षेत्रों में बसने से रोकता है ताकि अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा की जा सके और उनकी संस्कृति और संपत्ति की सुरक्षा की जा सके।

- 2019 तक, जम्मू और कश्मीर में विशेष प्रावधान थे जो स्थायी निवासियों को परिभाषित करते थे और उन्हें अनुच्छेद 35-ए के आधार पर विशेष अधिकार और विशेषताएँ प्रदान करते थे। हालाँकि, यह विशेष स्थिति 2019 में समाप्त कर दी गई।

संविधानिक प्रावधान

संविधान का उद्देश्य भारतीयों के बीच भाईचारे और एकता को बढ़ावा देना है, एकल नागरिकता की स्थापना करके और समान अधिकार प्रदान करके, लेकिन भारत को साम्प्रदायिक दंगों, वर्ग संघर्षों, जाति युद्धों, भाषाई टकरावों और जातीय विवादों का सामना करना पड़ता है, जो यह दर्शाता है कि पूरी तरह से एकीकृत भारतीय राष्ट्र का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

संविधान ने नागरिकता को भाग 11 में अनुच्छेद 5 से 11 तक संबोधित किया है, लेकिन इसकी शुरुआत के बाद नागरिकता के अधिग्रहण या हानि के संबंध में स्थायी या विस्तृत प्रावधानों की कमी है।

- इसमें चार श्रेणियों के व्यक्तियों की पहचान की गई है, जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने:

- (i) भारत में निवास करने वाले व्यक्ति जिन्होंने जन्म या निवास से संबंधित विशेष शर्तों को पूरा किया।

- (ii) वे जो पाकिस्तान से भारत आए और निवास की आवश्यकताओं को पूरा किया या नागरिक के रूप में पंजीकरण कराया।

- (iii) वे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गए लेकिन बाद में लौट आए और निवास की मानदंडों को पूरा किया।

- (iv) भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं और जो राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधियों के माध्यम से भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं।

- अन्य संवैधानिक प्रावधानों में शामिल हैं:

- (i) भारतीय नागरिक बने रहते हुए स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर प्रतिबंध।

- (ii) पहले से भारतीय नागरिकता रखने वाले व्यक्तियों के लिए भारतीय नागरिकता की निरंतरता, जो संसदीय कानूनों के अधीन है।

- (iii) संसद को नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति और संबंधित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार।

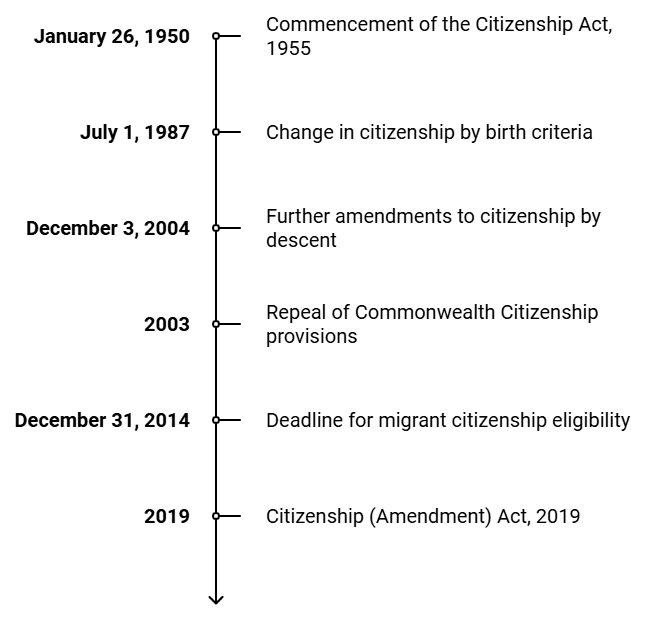

नागरिकता अधिनियम, 1955

- नागरिकता अधिनियम (1955) संविधान के प्रारंभ के बाद नागरिकता प्राप्त करने और खोने के नियमों को नियंत्रित करता है।

- प्रारंभ में, इस अधिनियम में कॉमनवेल्थ नागरिकता के लिए प्रावधान शामिल थे, लेकिन इन्हें 2003 में रद्द कर दिया गया।

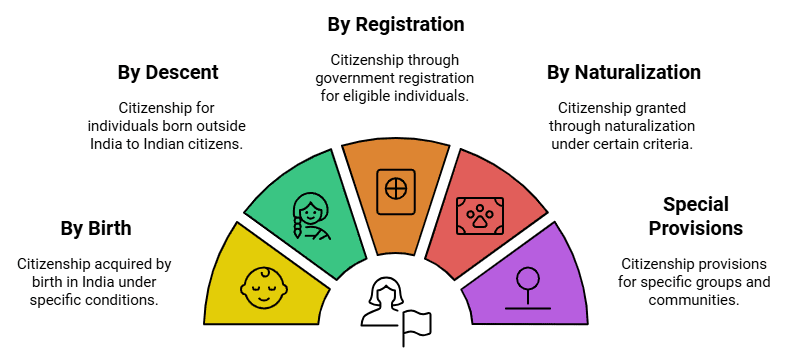

नागरिकता की प्राप्ति

(A) जन्म द्वारा

- भारत में 26 जनवरी, 1950 से 1 जुलाई, 1987 के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने माता-पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना नागरिक होते हैं।

- 1 जुलाई, 1987 के बाद और 3 दिसंबर, 2004 के पहले जन्म लेने वालों के लिए विभिन्न मानदंड लागू होते हैं।

- भारत में विदेशी राजनयिकों या शत्रु विदेशी नागरिकों के बच्चे जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते।

(B) वंश के द्वारा

- भारत के बाहर जन्म लेने वाले व्यक्तियों को उनके पिता की नागरिकता के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो सकती है।

- विशिष्ट तिथियों के आधार पर मानदंड और पंजीकरण आवश्यकताएं भिन्न होती हैं।

(C) पंजीकरण द्वारा

- केंद्र सरकार उन व्यक्तियों को पंजीकृत कर सकती है जो भारतीय मूल या भारतीय नागरिक से विवाह करने जैसी कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं।

- पंजीकरण प्रावधान भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चों पर भी लागू होते हैं।

(D) प्राकृतिककरण द्वारा

केंद्र सरकार कुछ विशेष योग्यताओं और शर्तों के तहत प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान कर सकती है। हाल के संशोधनों ने कुछ समुदायों के लिए निवास की आवश्यकताओं को कम कर दिया है।

- हाल के संशोधनों ने कुछ समुदायों के लिए निवास की आवश्यकताओं को कम कर दिया है।

(D) क्षेत्र का समावेशन

- जब विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, तो उस क्षेत्र से निर्दिष्ट व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए, नागरिकता (पॉंडिचेरी) आदेश (1962) पॉंडिचेरी के समावेशन के लिए है।

(E) विशेष प्रावधान

- असम समझौता और शरणार्थी: असम समझौते के तहत शामिल व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान लागू होते हैं, जो निवास और पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान करते हैं।

- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से शरणार्थी: (i) हाल के संशोधनों ने उन शरणार्थियों के लिए नागरिकता की अनुमति दी है जो निर्दिष्ट समुदायों के हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे। (ii) कुछ दंडात्मक परिणामों से छूट और दीर्घकालिक वीज़ा के लिए पात्रता नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के पहले दी गई थी।

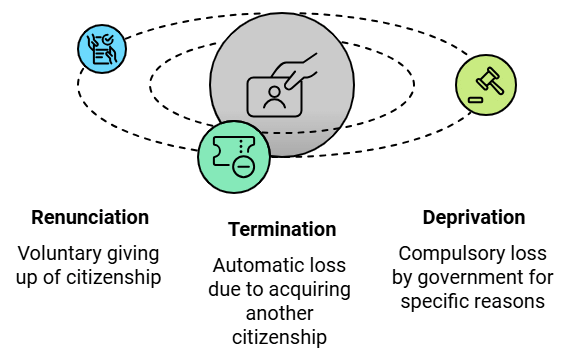

नागरिकता का ह्रास

(A) त्याग द्वारा:

- नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर सकते हैं, जिससे इसकी समाप्ति होती है। युद्ध के समय अपवाद मौजूद हैं।

(B) समाप्ति द्वारा:

- यदि एक नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो नागरिकता स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है। युद्ध के समय अपवाद मौजूद हैं।

(C) वंचना द्वारा:

- केंद्रीय सरकार विभिन्न कारणों से नागरिकता को अनिवार्य रूप से समाप्त कर सकती है, जिसमें धोखाधड़ी, विश्वासघात, दुश्मनों के साथ अवैध संचार, कारावास, या भारत से बाहर सात वर्षों तक लगातार निवास शामिल हैं।

भारत की ओवरसीज नागरिकता

- सितंबर 2000 में, भारतीय सरकार ने भारतीय प्रवासी पर एक उच्च-स्तरीय समिति की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता एल.एम. सिंहवी ने की।

- समिति का उद्देश्य वैश्विक भारतीय प्रवासी का व्यापक अध्ययन करना और एक सकारात्मक संबंध के लिए उपायों का प्रस्ताव करना था।

- इसने नागरिकता अधिनियम (1955) में संशोधन की सिफारिश की ताकि कुछ देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) को द्वीपक्षीय नागरिकता दी जा सके।

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 ने 16 निर्दिष्ट देशों (पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर) के PIOs को भारत की ओवरसीज नागरिकता (OCI) प्राप्त करने की अनुमति दी।

- इस अधिनियम ने मुख्य अधिनियम से राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भी हटा दिया।

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने सभी देशों के PIOs के लिए OCI योग्यता का विस्तार किया, जो अपनी कानूनों के तहत द्वीपक्षीय नागरिकता की अनुमति देते हैं।

- OCI तकनीकी रूप से द्वीपक्षीय नागरिकता नहीं है क्योंकि संविधानिक प्रतिबंध हैं।

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने PIO कार्ड योजना और OCI कार्ड योजना को एक ही \"भारत के ओवरसीज नागरिक कार्डधारी\" योजना में विलय किया।

- यह भ्रम को दूर करने और आवेदकों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया गया।

- PIO योजना 9 जनवरी 2015 को समाप्त कर दी गई, और उस तिथि से सभी मौजूदा PIO कार्डधारियों को OCI कार्डधारी माना गया।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने शब्दावली में परिवर्तन किया, \"भारत का ओवरसीज नागरिक\" को \"भारत के ओवरसीज नागरिक कार्डधारी\" से प्रतिस्थापित किया, और मुख्य अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए:

भारतीय प्रवासी नागरिक कार्डधारियों का पंजीकरण

केंद्र सरकार उन व्यक्तियों को प्रवासी नागरिक कार्डधारी के रूप में पंजीकरण कर सकती है, यदि वे कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं:

- वे व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ या उसके बाद भारतीय नागरिक थे, या उस समय भारतीय नागरिकता के लिए पात्र थे।

- वे व्यक्ति जो किसी अन्य देश के नागरिक थे लेकिन उस क्षेत्र से संबंधित थे जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना।

- पात्र व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे, या ऐसे व्यक्तियों के बच्चे जिनके दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक हैं या एक माता-पिता भारतीय नागरिक है।

- भारतीय नागरिकों या प्रवासी नागरिक कार्डधारियों के विदेशी मूल के जीवनसाथी, बशर्ते उनकी शादी कम से कम दो वर्षों के लिए पंजीकृत हो।

- हालांकि, पाकिस्तान, बांग्लादेश या निर्दिष्ट देशों से संबंधित व्यक्ति या उनके पूर्वज पंजीकरण के लिए पात्र नहीं हैं।

भारतीय प्रवासी नागरिक कार्डधारियों को अधिकारों का अनुदान

- भारतीय प्रवासी नागरिक कार्डधारी केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कुछ अधिकारों के पात्र होते हैं।

- वे भारतीय नागरिकों को दिए गए कुछ अधिकारों के पात्र नहीं होते, जैसे कि सार्वजनिक रोजगार में समानता का अवसर, कुछ राजनीतिक पदों के लिए पात्रता, मतदाता के रूप में पंजीकरण, या विधायी निकायों में सदस्यता।

भारतीय प्रवासी नागरिक कार्ड का त्याग

- कार्डधारक अपने विदेश नागरिकता स्थिति को एक घोषणा करके छोड़ने का विकल्प रखते हैं। एक बार जब यह घोषणा केंद्रीय सरकार द्वारा पंजीकृत हो जाती है, तो व्यक्ति भारत का विदेश नागरिकता कार्डधारक नहीं रहता। इसके अतिरिक्त, कार्डधारक के पति/पत्नी और नाबालिग बच्चे भी त्याग करने पर अपनी विदेश नागरिकता स्थिति खो देते हैं।

भारत के विदेश नागरिकता कार्डधारक के रूप में पंजीकरण रद्द करना:

- केंद्रीय सरकार के पास विभिन्न परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का विदेश नागरिकता कार्डधारक के रूप में पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है। ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं:

- धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकरण प्राप्त करना,

- भारतीय संविधान के प्रति असंतोष दिखाना,

- युद्ध के दौरान अवैध गतिविधियों में संलग्न होना,

- नागरिकता कानूनों का उल्लंघन करना,

- कारावास, या

- राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक कल्याण के खिलाफ माने जाने वाले कार्य।

रद्दीकरण से पहले, व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार है, जैसा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा जोड़े गए प्रावधानों के अनुसार है।

|

128 videos|631 docs|260 tests

|