लक्ष्मीकांत सारांश: अंतर-राज्य संबंध | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

भारतीय संघीय प्रणाली के प्रभावी कार्य करने के लिए केवल केंद्र और राज्यों के बीच सुगम संबंध और निकट सहयोग आवश्यक नहीं है, बल्कि राज्यों के बीच भी सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए, संविधान में कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं जो अंतर-राज्य सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इनमें शामिल हैं:

- अंतर-राज्य जल विवादों का समाधान

- अंतर-राज्य परिषदों के माध्यम से समन्वय

- एक-दूसरे के सार्वजनिक कार्यों, रिकॉर्ड और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता देना

- अंतर-राज्य व्यापार, वाणिज्य और बातचीत की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

इसके अतिरिक्त, संसद ने राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की हैं।

अंतर-राज्य संबंध

अंतर-राज्य जल विवाद अनुच्छेद 262

राज्य के बीच जल विवाद - अनुच्छेद 262

संविधान का यह अनुच्छेद राज्य के बीच जल विवादों के समाधान से संबंधित है, जिसमें दो प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख है:

- संसद जल विवादों के समाधान के लिए कानून बना सकती है, जो अंतर-राज्य नदियों और घाटियों में जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित हैं।

- संसद यह निर्धारित करने का अधिकार रखती है कि न तो उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे विवादों पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है।

इन प्रावधानों के अनुसार, संसद ने दो कानून बनाए हैं:

नदी बोर्ड अधिनियम (1956)

यह अधिनियम नदी बोर्डों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, जिसे केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर स्थापित करती है, ताकि अंतर-राज्य नदियों और घाटियों के विनियमन और विकास पर सलाह दी जा सके।

राज्य के बीच नदी जल विवाद अधिनियम (1956)

यह केंद्रीय सरकार को दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अंतर-राज्य नदियों या घाटियों के जल से संबंधित विवादों के समाधान के लिए अनधिकृत न्यायालयों (ad hoc tribunals) की स्थापना का अधिकार देता है। न्यायालय का निर्णय अंतिम और विवादित पक्षों पर बाध्यकारी होता है, और ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं दिया जाता है। अब तक, केंद्रीय सरकार ने अंतर-राज्य जल विवादों को हल करने के लिए विभिन्न न्यायालयों की स्थापना की है।

अंतर-राज्य परिषदें अनुच्छेद 263

अंतर-राज्य परिषदें अनुच्छेद 263

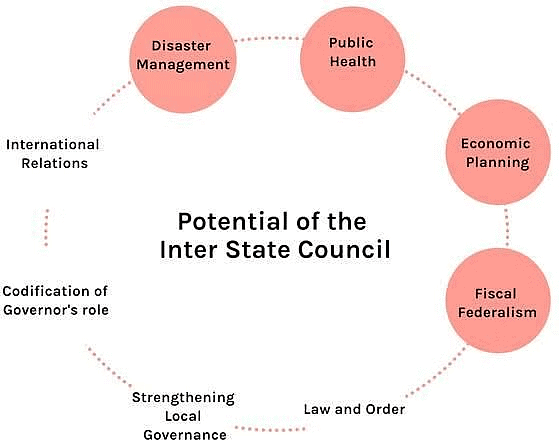

यह अनुच्छेद अंतर-राज्य परिषद के निर्माण का वर्णन करता है, जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच और केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय को सुगम बनाना है। यदि राष्ट्रपति इसे जनहित में लाभकारी समझते हैं, तो वे इस परिषद की स्थापना कर सकते हैं और इसके कार्य, संगठन और प्रक्रियाओं को निर्धारित कर सकते हैं। राष्ट्रपति परिषद के कार्यों को परिभाषित कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 263 संभावित कार्यों को निम्नलिखित रूप में निर्दिष्ट करता है:

- राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना।

- राज्यों या केंद्र और राज्यों के बीच सामान्य हित के मामलों की जांच और चर्चा करना।

- ऐसे विषयों पर सिफारिशें प्रदान करना, विशेष रूप से नीति और क्रियान्वयन समन्वय में सुधार के लिए।

परिषद की भूमिका अंतर-राज्य विवादों की जांच और सलाह देने में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 131 के तहत अधिकार क्षेत्र को पूरा करती है, जो सरकारी विवादों के लिए कानूनी समाधान प्रदान करती है। हालांकि, परिषद का कार्य सलाहकार है, जबकि न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। अनुच्छेद 263 के अनुसार, राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में नीति समन्वय को बढ़ाने के लिए परिषदों की स्थापना की है, जिनमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद, केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद, और उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में बिक्री कर के लिए चार क्षेत्रीय परिषदें शामिल हैं।

सार्करिया आयोग (1983-88) पर केंद्र-राज्य संबंध

- प्रधान मंत्री अध्यक्ष के रूप में

- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री

- विधानसभा वाले संघ क्षेत्र के मुख्यमंत्री

- विधानसभा रहित संघ क्षेत्रों के प्रशासक

- राष्ट्रपति के शासन में राज्यों के राज्यपाल

- छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, जिनमें गृह मंत्री शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया गया था।

कैबिनेट स्तर के पांच मंत्री या स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, जिन्हें परिषद के अध्यक्ष (यानी, प्रधानमंत्री) द्वारा नामित किया गया है, परिषद में स्थायी आमंत्रित होते हैं। यह परिषद अंतर-राज्य, केंद्र-राज्य, और केंद्र- संघ क्षेत्र संबंधों से संबंधित मामलों पर एक सिफारिशी निकाय के रूप में कार्य करती है। इसका उद्देश्य इस प्रकार के मुद्दों की जांच, चर्चा और विचार-विमर्श करके समन्वय को बढ़ाना है। इसके विस्तृत कार्यों में शामिल हैं:

- राज्यों या केंद्र के लिए सामान्य रुचि के विषयों की जांच और चर्चा करना।

- ऐसे विषयों पर नीति और क्रियान्वयन के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना।

- अध्यक्ष द्वारा संदर्भित अन्य सामान्य रुचि के मामलों पर विचार करना।

परिषद वर्ष में कम से कम तीन बार मिलती है, जिसमें बंद कमरे की बैठकें होती हैं और निर्णय सहमति से लिए जाते हैं।

एक स्थायी समिति 1996 में बनाई गई थी

- केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष के रूप में

- पांच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री

- नौ मुख्यमंत्री

परिषद का समर्थन अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो 1991 में स्थापित हुआ था और भारत सरकार के एक सचिव द्वारा संचालित किया जाता है। 2011 से, यह क्षेत्रीय परिषदों के लिए भी सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

राज्य-राज्य परिषद की क्षमता

सार्वजनिक अधिनियम, रिकॉर्ड और न्यायिक प्रक्रियाएँ

- भारत में केन्द्र और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक अधिनियम, रिकॉर्ड और न्यायिक प्रक्रियाओं को पूर्ण विश्वास और श्रेय दिया जाना चाहिए। "सार्वजनिक अधिनियम" में विधायी और कार्यकारी क्रियाएँ शामिल होती हैं, जबकि "सार्वजनिक रिकॉर्ड" में आधिकारिक पुस्तकें, रजिस्टर या रिकॉर्ड शामिल हैं, जो एक सार्वजनिक सेवक द्वारा उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान बनाए रखे जाते हैं।

- ऐसे अधिनियमों, रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं को प्रमाणित करने और उनके प्रभाव को निर्धारित करने की विधि और शर्तें संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा नियंत्रित की जाएँगी। इसका अर्थ है कि पहले उल्लेखित सामान्य नियम संसद के अधिकार के अधीन है कि वह प्रमाण के तरीके और एक राज्य के ऐसे अधिनियमों, रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं के प्रभाव को दूसरे राज्य में स्थापित करे।

- भारत के किसी भी भाग में नागरिक न्यायालयों के अंतिम निर्णय और आदेश देश में कहीं भी बिना नए मुकदमे की आवश्यकता के लागू किए जा सकते हैं। यह नियम विशेष रूप से नागरिक निर्णयों पर लागू होता है और यह आपराधिक निर्णयों पर विस्तारित नहीं होता, जिसका अर्थ है कि यह एक राज्य के न्यायालयों को दूसरे राज्य के दंडात्मक कानूनों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं करता है।

राज्य-राज्य व्यापार और वाणिज्य अनुच्छेद 301 से 307 भाग XIII

अनुच्छेद 301 द्वारा दी गई स्वतंत्रता केवल राज्य-राज्य व्यापार को ही नहीं, बल्कि अंतर्निहित राज्य व्यापार को भी शामिल करती है। उल्लंघन राज्य सीमाओं पर या व्यापार और वाणिज्य के किसी पूर्व या बाद के चरण में हो सकता है।

- यह स्वतंत्रता पूर्ण है, सिवाय उन प्रतिबंधों के जो संविधान के भाग XIII के अन्य प्रावधानों (अनुच्छेद 302 से 305) में वर्णित हैं।

- संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के बीच या एक राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य, और संबंधों पर प्रतिबंध लगा सकती है। हालाँकि, यह राज्यों के बीच कोई पसंद या भेदभाव नहीं दिखा सकती जब तक कि भारत के किसी भाग में सामान की कमी न हो।

- राज्य विधानसभाएँ सार्वजनिक हित में राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य, और संबंधों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती हैं। ऐसे प्रतिबंधों के लिए राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, राज्य विधानसभाएँ एक राज्य को दूसरे राज्य पर पसंद नहीं दे सकतीं या राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकतीं।

- राज्य विधानसभाएँ अन्य राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों से आयातित वस्तुओं पर कर लगा सकती हैं, लेकिन ये कर भेदभावपूर्ण नहीं हो सकते।

- अनुच्छेद 301 के तहत दी गई स्वतंत्रता राष्ट्रीयकरण कानूनों के अधीन है, जो संसद या राज्य विधानसभाओं को व्यापार, उद्योग, या सेवा के लिए सरकार के पूर्ण या आंशिक नियंत्रण के लिए कानून बनाने की अनुमति देती है।

अनुच्छेद 301 से 307 भाग XIII

अनुच्छेद 301 द्वारा दी गई स्वतंत्रता केवल राज्य-राज्य व्यापार को ही नहीं, बल्कि अंतर्निहित राज्य व्यापार को भी शामिल करती है। उल्लंघन राज्य सीमाओं पर या व्यापार और वाणिज्य के किसी पूर्व या बाद के चरण में हो सकता है।

- यह स्वतंत्रता पूर्ण है, सिवाय उन प्रतिबंधों के जो संविधान के भाग XIII के अन्य प्रावधानों (अनुच्छेद 302 से 305) में वर्णित हैं।

- संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के बीच या एक राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य, और संबंधों पर प्रतिबंध लगा सकती है। हालाँकि, यह राज्यों के बीच कोई पसंद या भेदभाव नहीं दिखा सकती जब तक कि भारत के किसी भाग में सामान की कमी न हो।

- राज्य विधानसभाएँ सार्वजनिक हित में राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य, और संबंधों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती हैं। ऐसे प्रतिबंधों के लिए राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, राज्य विधानसभाएँ एक राज्य को दूसरे राज्य पर पसंद नहीं दे सकतीं या राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकतीं।

- राज्य विधानसभाएँ अन्य राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों से आयातित वस्तुओं पर कर लगा सकती हैं, लेकिन ये कर भेदभावपूर्ण नहीं हो सकते।

- अनुच्छेद 301 के तहत दी गई स्वतंत्रता राष्ट्रीयकरण कानूनों के अधीन है, जो संसद या राज्य विधानसभाओं को व्यापार, उद्योग, या सेवा के लिए सरकार के पूर्ण या आंशिक नियंत्रण के लिए कानून बनाने की अनुमति देती है।

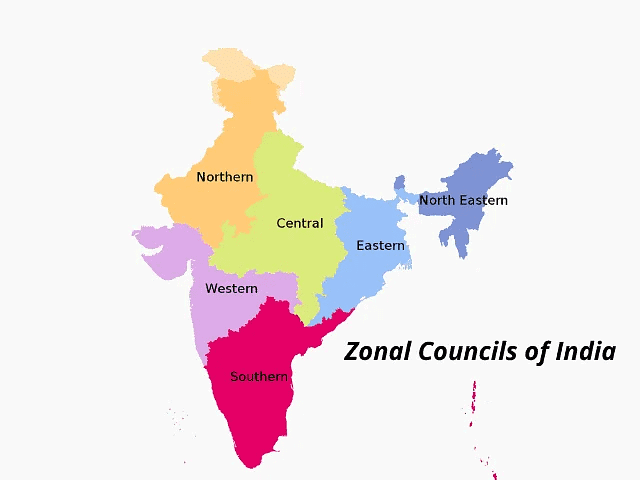

क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक संस्थाएं हैं, जिन्हें संविधान द्वारा नहीं, बल्कि संसद के एक अधिनियम, विशेष रूप से 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। यह अधिनियम देश को पांच क्षेत्रों (उत्तर, केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी, और दक्षिणी) में विभाजित करता है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान करता है। इन क्षेत्रों का निर्माण विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जिसमें प्राकृतिक विभाजन, नदी प्रणालियाँ, संचार के साधन, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध, साथ ही आर्थिक विकास, सुरक्षा, और कानून और व्यवस्था की आवश्यकताएँ शामिल हैं।

प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

- केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री

- क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों

- क्षेत्र में प्रत्येक राज्य से दो अन्य मंत्री

- क्षेत्र में प्रत्येक संघ शासित प्रदेश का प्रशासक

- NITI Aayog द्वारा नामित एक व्यक्ति

- क्षेत्र में प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव

- क्षेत्र में प्रत्येक राज्य के विकास आयुक्त

केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री पांच क्षेत्रीय परिषदों के सामान्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक मुख्यमंत्री एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष के रूप में बारी-बारी से कार्य करते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। वे विभिन्न मामलों पर चर्चा करते हैं और सिफारिशें करते हैं, जिनमें आर्थिक और सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक, सीमा विवाद, राज्य के बीच परिवहन, आदि शामिल हैं। हालांकि, ये पूरी तरह से विचार-विमर्श और सलाहकार निकाय हैं।

क्षेत्रीय परिषदों के विस्तृत उद्देश्यों (या कार्यों) में शामिल हैं:

- देश की भावनात्मक एकता प्राप्त करना।

- गंभीर राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषावाद, और विशेषवादी प्रवृत्तियों की वृद्धि को रोकने में सहायता करना।

- कुछ मामलों में अलगाव के परिणामों को कम करने में सहायता करना, पुनर्गठन, एकीकरण, और आर्थिक उन्नति की प्रक्रियाओं को समन्वयित करना।

उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम 1971

इसके अतिरिक्त, ज़ोनल काउंसिलों के साथ, एक उत्तर-पूर्वी परिषद को एक अलग संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, जिसे उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 कहा जाता है।

- इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, और सिक्किम शामिल हैं।

- इसका कार्य एक एकीकृत और समन्वित क्षेत्रीय योजना तैयार करना है, जो सामान्य महत्व के मामलों को कवर करता है।

- इसके अलावा, इसे क्षेत्र में सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदस्य राज्यों द्वारा उठाए गए उपायों की समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता है।

|

128 videos|631 docs|260 tests

|