लक्ष्मीकांत सारांश: न्यायिक समीक्षा | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

कानूनी जांच के क्षेत्र में, एक न्यायाधीश सार्वजनिक निकायों द्वारा किए गए निर्णयों की वैधता की जांच करता है—यह एक प्रक्रिया है जो यात्रा के तरीके को मूल्यांकित करने के समान है, न कि केवल गंतव्य को। न्यायिक समीक्षा, मूल रूप से, क्या सही या गलत है, इसके बजाय कैसे की जाती है, में गहराई से उतरती है।

न्यायिक समीक्षा

न्यायिक समीक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें न्यायपालिका सरकार की कार्यकारी, विधायी या प्रशासनिक कार्रवाइयों की जांच करती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, एक अदालत उन कानूनों, कार्यों, या सरकारी कार्रवाईयों को अमान्य कर सकती है जो उच्चतम प्राधिकरण के विपरीत हैं। यह शक्तियों के पृथक्करण के भीतर एक चेक और बैलेंस के रूप में कार्य करती है, जिससे न्यायपालिका को विधायी और कार्यकारी शाखाओं के कार्यों की निगरानी और सीमित करने की अनुमति मिलती है जब वे अपनी शक्तियों से आगे बढ़ते हैं। न्यायिक समीक्षा का अनुप्रयोग और दायरा विभिन्न न्यायालयों और कानूनी प्रणालियों के बीच भिन्न होता है।

समीक्षा के सिद्धांत

- न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक निकायों के कार्य उस शक्ति के अनुरूप हों जो विधायिका द्वारा दी गई है।

- अल्ट्रा वायर्स का सिद्धांत न्यायिक समीक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो अधिकृत शक्तियों से परे कार्यों को रोकता है।

- प्रक्रियागत निष्पक्षता न्यायिक निर्णयों में एक महत्वपूर्ण विचार है जो समीक्षा के तहत प्रशासनिक कार्यों के दौरान किया जाता है।

न्यायिक समीक्षा की शक्ति

कई अवसरों पर, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के वास्तविक महत्व पर जोर दिया है। इस मामले में अदालत ने कुछ विशिष्ट टिप्पणियाँ की हैं, जो इसके वास्तविक महत्व को रेखांकित करती हैं:

- भारत में, संविधान सर्वोच्च है, जो इसके सिद्धांतों के साथ विधायी सामंजस्य की मांग करता है।

- न्यायिक समीक्षा, एक महत्वपूर्ण न्यायिक कर्तव्य, कानूनों की संवैधानिकता का मूल्यांकन करती है, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों के संदर्भ में।

- न्यायपालिका इन अधिकारों की एक चौकस संरक्षक के रूप में कार्य करती है, जैसा कि संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है।

- हर सरकारी शाखा, जिसमें न्यायपालिका भी शामिल है, संविधान के तहत अधिकार प्राप्त करती है और उसी के तहत कार्य करती है।

- न्यायाधीश, जिन्हें संविधान का पालन करने का कार्य सौंपा गया है, शक्ति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- संविधान में न्यायिक समीक्षा के प्रावधानों का समावेश संस्थापकों की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है।

- ये प्रावधान संघीयता का समर्थन करते हैं, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, और संविधान को बदलती जरूरतों के अनुकूल बनाते हैं।

- न्यायिक समीक्षा संवैधानिक व्याख्या का एक अभिन्न भाग है, जो एक स्वस्थ और अनुकूलनीय कानूनी ढांचे को सुनिश्चित करती है।

संविधान में न्यायिक समीक्षा के प्रावधान

हालांकि 'न्यायिक समीक्षा' की शब्दावली संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, विभिन्न अनुच्छेद स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं।

भारत का संविधान

निम्नलिखित प्रावधान इस अधिकार को स्पष्ट करते हैं:

- अनुच्छेद 13: मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अपमानजनक किसी भी कानून को अमान्य घोषित करता है।

- अनुच्छेद 32: मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार सुनिश्चित करता है, निर्देश, आदेश, या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 131: केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य विवादों में सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार देता है।

- अनुच्छेद 132: संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 133: नागरिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता को रेखांकित करता है।

- अनुच्छेद 134: आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता को निर्दिष्ट करता है।

- अनुच्छेद 134-A: उच्च न्यायालयों से सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाणन को संबोधित करता है।

- अनुच्छेद 135: पूर्व संघीय न्यायालय की शक्तियों और अधिकारों को प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 136: किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण से विशेष अपील की अनुमति देता है, जिसमें सैन्य न्यायाधिकरण शामिल नहीं हैं।

- अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति को न्यायिक प्रश्नों और पूर्व-संविधान मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगने की अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य उद्देश्यों के लिए निर्देश, आदेश, या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 227: उच्च न्यायालयों को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर सुपरिंटेंडेंस की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें सैन्य न्यायालय शामिल नहीं हैं।

- अनुच्छेद 245: संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा कानूनों के क्षेत्रीय विस्तार को संबोधित करता है।

- अनुच्छेद 246: संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा कानूनों के विषय वस्तु से संबंधित है।

- अनुच्छेद 251 और 254: केंद्रीय और राज्य कानूनों के बीच संघर्ष को हल करते हैं, केंद्रीय कानूनों को प्राथमिकता देते हैं।

- अनुच्छेद 372: पूर्व-संविधान कानूनों की निरंतरता से संबंधित है।

न्यायिक समीक्षा का दायरा

किसी विधायी अधिनियम या कार्यकारी आदेश की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों में तीन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है:

- (a) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन (भाग III),

- (b) निर्माण प्राधिकरण की शक्ति से परे जाना, और

- (c) संवैधानिक प्रावधानों के साथ संघर्ष।

न्यायिक समीक्षा का विस्तार

भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। अमेरिकी संविधान, हालांकि न्यायिक समीक्षा का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता, 'कानून की उचित प्रक्रिया' पर निर्भर करता है। भारतीय संविधान 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' पर जोर देता है न कि 'कानून की उचित प्रक्रिया' पर।

'कानून की उचित प्रक्रिया' अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक अधिकार प्रदान करती है, जिससे इसे कानूनी और प्रक्रियागत दोनों आधारों पर कानूनों को अमान्य करने की अनुमति मिलती है। भारत में, सुप्रीम कोर्ट केवल यह मूल्यांकन करता है कि क्या कोई कानून प्राधिकरण की शक्तियों के भीतर आता है।

भारतीय सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया के दौरान किसी कानून की उचितता, उपयुक्तता या नीति के निहितार्थों का मूल्यांकन नहीं करता है।

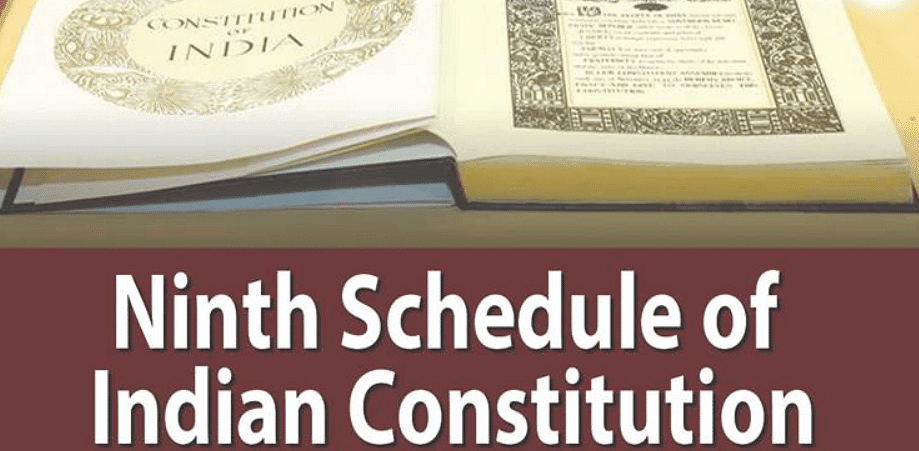

नवां अनुसूची की न्यायिक समीक्षा

नवां अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों का एक संग्रह है जो कानूनी चुनौतियों से मुक्त है, जिसे संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 के माध्यम से पेश किया गया था।

नवां अनुसूची की न्यायिक समीक्षा

- अनुच्छेद 31-B: नवां अनुसूची में कार्यों और नियमों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौतियों से बचाता है।

- 1951 के पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।

- नवां अनुसूची का विकास: 1951 में 13 आइटम थे, अब 282 हैं।

- राज्य विधानसभाओं के अधिनियम भूमि सुधार पर केंद्रित हैं, जबकि संसद विभिन्न मामलों से संबंधित है।

केस केशवानंद भारती (1973)

- निर्णय दिया कि नवां अनुसूची में कार्य चुनौती योग्य हैं यदि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।

वामन राव केस (1989)

- स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद जोड़े गए कार्य वैध हैं यदि वे मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाते।

I.R. कोयल केस (2007)

- दोहराया कि नवां अनुसूची में कानून न्यायिक समीक्षा से免疫 नहीं हैं।

- न्यायिक समीक्षा को संवैधानिक 'मूल विशेषता' के रूप में रेखांकित किया।

- 24 अप्रैल, 1973 के बाद जोड़े गए कानूनों को अगर वे मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से निष्कर्ष: नवां अनुसूची में कानूनों की मान्यता

- एक ऐसा कानून जो भाग III में अधिकारों को प्रभावित करता है, वह मूल संरचना का उल्लंघन कर सकता है या नहीं।

- न्यायिक समीक्षा ऐसे कानूनों को अमान्य करने के लिए लागू होती है, जो प्रत्यक्ष प्रभाव और प्रभाव को ध्यान में रखते हैं।

संविधान संशोधनों का व्यक्तिगत मूल्यांकन

केशवानंद भारती और इंदिरा गांधी मामलों के बाद, प्रत्येक नए संविधान संशोधन की व्यक्तिगत जांच आवश्यक है। भाग III में अधिकारों पर वास्तविक प्रभाव इसकी वैधता निर्धारित करता है।

24 अप्रैल, 1973 के बाद संशोधनों का परीक्षण

24 अप्रैल, 1973 के बाद संविधान में जो संशोधन नवां अनुसूची को प्रभावित करते हैं, उन्हें संविधान की मूल विशेषताओं के खिलाफ परीक्षण किया जाना चाहिए।

भले ही उन्हें संशोधन द्वारा जोड़ा गया हो, कानूनों को चुनौती दी जा सकती है यदि वे मूल संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं।

भारत का सुप्रीम कोर्ट

संविधान संरक्षण का औचित्य

नवां अनुसूची में कानूनों के लिए संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से संरक्षण के लिए संवैधानिक न्यायिक निर्णय की आवश्यकता है।

मूल अधिकारों के उल्लंघन की प्रकृति और सीमा पर विचार करना, 'अधिकार परीक्षण' और 'अधिकार का सार' परीक्षण लागू करना शामिल है।

पहले से अनुमोदित कानूनों को चुनौती देने की सीमाएँ

यदि अदालत ने पहले नवां अनुसूची के कानून की वैधता को स्वीकार किया है, तो इसे फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती, इस निर्णय में घोषित सिद्धांतों के आधार पर।

हालांकि, 24 अप्रैल, 1973 के बाद जोड़े गए कानून जो भाग III के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वे मूल संरचना को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनौती के अधीन हैं।

अंतिम कार्रवाईयों के लिए छूट

चुनौतीपूर्ण अधिनियमों से उत्पन्न क्रियाएँ और लेन-देन चुनौती के लिए खुली नहीं हैं।

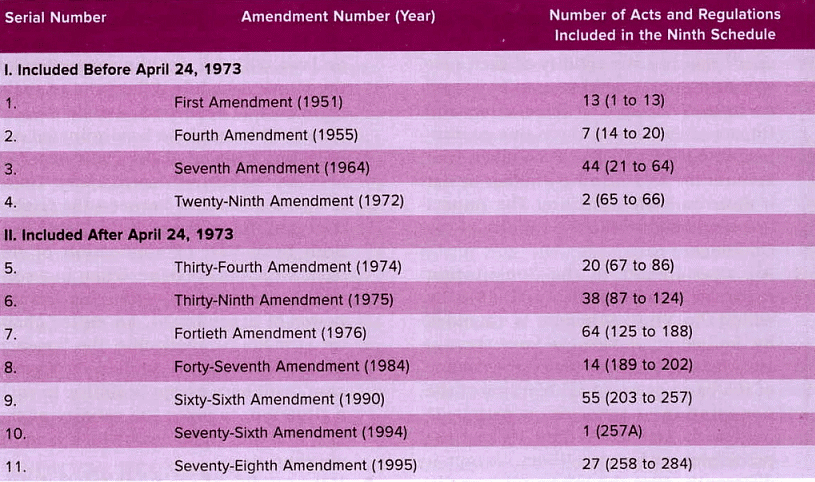

24 अप्रैल, 1973 से पहले और बाद में नवां अनुसूची में शामिल अधिनियमों और नियमों की संख्या निम्नलिखित चित्र से स्पष्ट है:

नोट: प्रविष्टियाँ 87, 92, और 130 चौवालीसवें संशोधन (1978) द्वारा हटा दी गई हैं।

कानूनी जांच के क्षेत्र में, एक न्यायाधीश सार्वजनिक निकायों द्वारा किए गए निर्णयों की वैधता की जांच करता है—यह एक ऐसे प्रक्रिया के समान है जो यात्रा के तरीकों का मूल्यांकन करती है, न कि केवल गंतव्य का। न्यायिक समीक्षा, मूलतः, यह देखती है कि कैसे कुछ किया गया है, न कि क्या सही या गलत है।

न्यायिक समीक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें न्यायपालिका सरकार के कार्यकारी, विधायी या प्रशासनिक कार्यों की जांच करती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, एक अदालत उन कानूनों, अधिनियमों, या सरकारी कार्यों को अमान्य कर सकती है जो किसी उच्च प्राधिकरण के खिलाफ हैं। यह शक्ति का संतुलन प्रदान करती है, जिससे न्यायपालिका को विधायी और कार्यकारी शाखाओं के कार्यों की निगरानी और सीमित करने की अनुमति मिलती है जब वे अपनी प्राधिकरण से परे जा रही होती हैं। न्यायिक समीक्षा का अनुप्रयोग और क्षेत्राधिकार विभिन्न न्यायालयों और कानूनी प्रणालियों में भिन्न होते हैं।

कई मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के वास्तविक महत्व को स्पष्ट किया है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति

अदालत ने इस विषय पर विशेष टिप्पणियाँ की हैं, जो इसकी वास्तविक महत्वता को रेखांकित करती हैं:

न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान

हालाँकि 'न्यायिक समीक्षा' शब्द को संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है, विभिन्न अनुच्छेद स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं। भारत का संविधान

निम्नलिखित प्रावधान इस अधिकार को विस्तार से बताते हैं :

- अनुच्छेद 13: किसी भी कानून को अमान्य घोषित करता है जो मूल अधिकारों के साथ असंगत या अपमानजनक है।

- अनुच्छेद 32: मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार सुनिश्चित करता है, दिशा-निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 131: केंद्र-राज्य और अंतःराज्य विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 132: संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 133: दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का वर्णन करता है।

- अनुच्छेद 134: आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को निर्दिष्ट करता है।

- अनुच्छेद 134-ए: उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणन का उल्लेख करता है।

- अनुच्छेद 135: पूर्व संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय को सशक्त करता है।

- अनुच्छेद 136: किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण से विशेष अपील की अनुमति देता है, सिवाय सैन्य न्यायाधिकरण के।

- अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति को कानूनी प्रश्नों और पूर्व-संविधान मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने की अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 226: मूल अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य उद्देश्यों के लिए दिशा-निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालयों को प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 227: अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर सुपरिंटेंडेंस की शक्ति देता है, सैन्य न्यायालयों को छोड़कर।

- अनुच्छेद 245: संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा कानूनों के क्षेत्रीय विस्तार को संबोधित करता है।

- अनुच्छेद 246: संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा कानूनों के विषय-वस्तु (संघ सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची) से संबंधित है।

- अनुच्छेद 251 और 254: केंद्रीय और राज्य कानूनों के बीच संघर्षों का समाधान करते हैं, केंद्रीय कानूनों को प्राथमिकता देते हैं।

- अनुच्छेद 372: पूर्व-संविधान कानूनों के निरंतरता से संबंधित है।

न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र

किसी विधायी अधिनियम या कार्यकारी आदेश की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में निम्नलिखित तीन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है:

- (a) मूल अधिकारों का उल्लंघन (भाग III),

- (b) निर्माण प्राधिकरण की सीमाओं का उल्लंघन, और

- (c) संवैधानिक प्रावधानों के साथ संघर्ष।

न्यायिक समीक्षा का विस्तार

भारत में न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में संकरा है।

अमेरिकी संविधान, जबकि न्यायिक समीक्षा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करता, 'कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया' पर निर्भर करता है।

भारतीय संविधान 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' पर जोर देता है न कि 'कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया' पर।

'कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया' अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक अधिकार देता है, जिससे इसे विधियों को सामग्री और प्रक्रिया दोनों आधारों पर अमान्य घोषित करने की अनुमति मिलती है।

भारत में, सर्वोच्च न्यायालय केवल इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या कानून प्राधिकरण की शक्तियों के भीतर आता है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया के दौरान कानून की उचितता, उपयुक्तता या नीति निहितार्थ का मूल्यांकन नहीं करता है।

नवम अनुसूची की न्यायिक समीक्षा

नवम अनुसूची एक ऐसी संकलन है जिसमें केंद्रीय और राज्य कानून शामिल हैं जो कानूनी चुनौतियों से मुक्त हैं, जिसे 1951 में संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था।

नवम अनुसूची की न्यायिक समीक्षा

- अनुच्छेद 31-B: नवम अनुसूची में अधिनियमों और विनियमों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौतियों से सुरक्षा प्रदान करता है।

- 1951 के पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।

नवम अनुसूची का विकास

1951 में इसमें मूलतः 13 आइटम थे, अब यह 282 में शामिल है।

राज्य विधानसभाओं के अधिनियम भूमि सुधार पर केंद्रित हैं, जबकि संसद विभिन्न मामलों से निपटती है।

केस कानून

- केसवानंद भारती मामला (1973): निर्णय दिया कि नवम अनुसूची में अधिनियमों को चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।

- वामन राव मामला (1989): स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद जोड़े गए अधिनियम मान्य हैं यदि वे मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुँचाते।

- I.R. कोइलो मामला (2007): पुनः पुष्टि की कि नवम अनुसूची में कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं हैं।

- न्यायिक समीक्षा को संवैधानिक 'मूल विशेषता' के रूप में महत्व दिया।

- 24 अप्रैल, 1973 के बाद जोड़े गए कानूनों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है यदि वे मूल अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से निष्कर्ष: नवम अनुसूची में कानूनों की वैधता

- भाग III में अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई कानून संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन कर सकता है या नहीं।

- ऐसे कानूनों को अमान्य करने के लिए न्यायिक समीक्षा का उपयोग किया जाता है, सीधे प्रभाव और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए।

संविधान संशोधनों का व्यक्तिगत मूल्यांकन

प्रत्येक नए संवैधानिक संशोधन, केसवानंद भारती और इंदिरा गांधी मामलों के बाद, व्यक्तिगत मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

भाग III में अधिकारों पर वास्तविक प्रभाव इसकी वैधता का निर्धारण करता है।

24 अप्रैल, 1973 के बाद संशोधनों की परीक्षा

24 अप्रैल, 1973 के बाद संविधान में संशोधन, जो नवम अनुसूची को प्रभावित करते हैं, को संविधान की मूल विशेषताओं के खिलाफ परखा जाना चाहिए।

यहाँ तक कि यदि जोड़े गए हैं, कानूनों को चुनौती दी जा सकती है यदि वे मूल संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

संविधान संरक्षण के लिए औचित्य

नवम अनुसूची में कानूनों के लिए संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से संरक्षण की आवश्यकता संवैधानिक न्यायिकता की आवश्यकता होती है।

मूल अधिकारों के उल्लंघन की प्रकृति और सीमा पर विचार करते हुए मूल्यांकन में 'अधिकार परीक्षण' और 'अधिकार का सार' परीक्षण लागू किया जाता है।

पहले से समर्थित कानूनों को चुनौती देने पर सीमाएँ

यदि न्यायालय ने पहले नवम अनुसूची के कानून की वैधता को समर्थन दिया है, तो इसे फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती है इस निर्णय में घोषित सिद्धांतों के आधार पर।

हालाँकि, 24 अप्रैल, 1973 के बाद जोड़े गए कानून जो भाग III के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, मूल संरचना को नुकसान पहुँचाने के लिए चुनौती के अधीन हैं।

अंतिम क्रियाओं के लिए छूट

विवादित अधिनियमों के परिणामस्वरूप होने वाली क्रियाएँ और लेन-देन चुनौती के लिए खुले नहीं हैं।

24 अप्रैल, 1973 से पहले और बाद में नवम अनुसूची में शामिल अधिनियमों और विनियमों की संख्या निम्नलिखित चित्र से स्पष्ट है:

नोट: प्रविष्टियाँ 87, 92, और 130 को चौवनवें संशोधन (1978) द्वारा हटा दिया गया है।

न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र

एक विधायी अधिनियम या कार्यकारी आदेश की संवैधानिक वैधता को तीन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है:-

- (a) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन (भाग III),

- (b) रूपरेखा प्राधिकरण की शक्ति से अधिक होना, और

- (c) संवैधानिक प्रावधानों के साथ संघर्ष।

न्यायिक समीक्षा का विस्तार

भारत में न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है।

अमेरिकी संविधान, जबकि न्यायिक समीक्षा का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता, 'कानून की उचित प्रक्रिया' पर निर्भर करता है।

भारतीय संविधान 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' पर जोर देता है न कि 'कानून की उचित प्रक्रिया' पर।

अमेरिका में 'कानून की उचित प्रक्रिया' सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक अधिकार प्रदान करता है, जिससे यह विधियों को वैधता के दोनों सामग्री और प्रक्रिया के आधार पर निरस्त कर सकता है।

भारत में, सर्वोच्च न्यायालय केवल यह देखने पर केंद्रित होता है कि क्या कोई कानून प्राधिकरण की शक्तियों के भीतर आता है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया के दौरान किसी कानून की तर्कसंगतता, उपयुक्तता या नीति के प्रभाव का आकलन नहीं करता।

नवम अनुसूची की न्यायिक समीक्षा

नवम अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों का संकलन है जो कानूनी चुनौतियों से सुरक्षित हैं, जिसे 1951 में संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था।

नवम अनुसूची की न्यायिक समीक्षा

अनुच्छेद 31-B सुरक्षा

नवम अनुसूची में अधिनियमों और नियमों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौतियों से सुरक्षा प्रदान करता है।

1951 के पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।

नवम अनुसूची का विकास

1951 में इसमें मूल रूप से 13 वस्तुएं थीं, अब इसमें 282 शामिल हैं।

राज्य विधानमंडल के अधिनियम भूमि सुधार पर केंद्रित हैं, जबकि संसद विभिन्न मामलों से निपटती है।

केसवानंद भारती मामले (1973)

निर्णय दिया गया कि नवम अनुसूची में अधिनियम चुनौती दिए जा सकते हैं यदि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।

वामन राव मामला (1989)

स्पष्ट किया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए अधिनियम वैध हैं यदि वे मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाते।

I.R. कोएलो मामला (2007)

पुष्टि की कि नवम अनुसूची में कानून न्यायिक समीक्षा से छूट नहीं रखते।

न्यायिक समीक्षा को संवैधानिक 'मूल विशेषता' के रूप में महत्वपूर्ण बताया।

24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए कानूनों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है यदि वे मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निष्कर्ष: नवम अनुसूची में कानूनों की मान्यता

एक ऐसा कानून जो भाग III में अधिकारों को प्रभावित करता है, वह मूल संरचना का उल्लंघन कर सकता है या नहीं भी।

ऐसे कानूनों को अमान्य करने के लिए न्यायिक समीक्षा की जाती है, सीधे प्रभाव और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए।

संविधान संशोधनों का व्यक्तिगत आकलन

प्रत्येक नया संवैधानिक संशोधन, केसवानंद भारती और इंदिरा गांधी के मामलों के बाद, व्यक्तिगत जांच की आवश्यकता होती है।

भाग III में अधिकारों पर वास्तविक प्रभाव इसकी वैधता निर्धारित करता है।

24 अप्रैल 1973 के बाद संशोधनों का परीक्षण

24 अप्रैल 1973 के बाद संविधान में किए गए संशोधन, जो नवम अनुसूची को प्रभावित करते हैं, को संविधान की मूल विशेषताओं के खिलाफ परीक्षण करना चाहिए।

यदि संशोधन द्वारा जोड़े गए कानून मूल संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें चुनौती दी जा सकती है।

संविधानीय सुरक्षा के लिए औचित्य

नवम अनुसूची में कानूनों के लिए संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सुरक्षा संवैधानिक निर्णय की आवश्यकता है।

आकलन में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की प्रकृति और सीमा को ध्यान में रखा जाता है, \"अधिकार परीक्षण\" और \"अधिकार का सार\" परीक्षण लागू करते हुए।

पूर्व में स्थापित कानूनों को चुनौती देने की सीमाएं

यदि न्यायालय ने पहले नवम अनुसूची के कानून की वैधता को मान्यता दी है, तो इसे इस निर्णय में घोषित सिद्धांतों के आधार पर फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती।

हालांकि, 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए कानून जो भाग III के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें मूल संरचना को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनौती दी जा सकती है।

अंतिम क्रियाओं के लिए छूट

चुनौती दिए गए अधिनियमों के परिणामस्वरूप होने वाली क्रियाएं और लेन-देन चुनौती के लिए खुले नहीं हैं।

24 अप्रैल 1973 से पहले और बाद में नवम अनुसूची में शामिल अधिनियमों और नियमों की संख्या निम्नलिखित चित्र से स्पष्ट है:-

नोट: प्रविष्टियाँ 87, 92 और 130 चौवनवें संशोधन (1978) द्वारा हटा दी गई हैं।

नौवें अनुसूची की न्यायिक समीक्षा

नौवीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों का एक संकलन है जो कानूनी चुनौतियों से मुक्त है, जिसे 1951 में संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था।

नौवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा

- अनुच्छेद 31-ब सुरक्षा: नौवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों और नियमों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौतियों से बचाता है।

- 1951 के पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।

नौवीं अनुसूची का विकास:

- 1951 में शुरू में 13 आइटम थे, अब 282 हैं।

- राज्य विधानमंडल के अधिनियम भूमि सुधार पर केंद्रित हैं, जबकि संसद विभिन्न मामलों पर ध्यान देती है।

केसवानंद भारती मामला (1973):

- निर्णय दिया गया कि नौवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों को चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।

वामन राव मामला (1989):

- स्पष्ट किया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए अधिनियम मान्य हैं यदि वे मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुँचाते।

आई.आर. कोएल्हो मामला (2007):

- यह पुष्टि की गई कि नौवीं अनुसूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं हैं।

- न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल विशेषता के रूप में बल दिया गया।

- 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए कानूनों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है यदि वे मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से निष्कर्ष:

- नौवीं अनुसूची में कानूनों का मान्यता प्राप्त करना: भाग III में अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून मूल संरचना का उल्लंघन कर सकता है या नहीं।

- ऐसे कानूनों को अमान्य करने के लिए न्यायिक समीक्षा की जाती है, प्रत्यक्ष प्रभाव और परिणाम को ध्यान में रखते हुए।

संवैधानिक संशोधनों का व्यक्तिगत मूल्यांकन:

- केसवानंद भारती और इंदिरा गांधी के मामलों के बाद हर नए संवैधानिक संशोधन की व्यक्तिगत जांच आवश्यक है।

- भाग III में अधिकारों पर वास्तविक प्रभाव उसकी वैधता का निर्धारण करता है।

24 अप्रैल 1973 के बाद संशोधनों का परीक्षण:

- 24 अप्रैल 1973 के बाद संविधान में संशोधन जो नौवीं अनुसूची को प्रभावित करते हैं, को संविधान की मूल विशेषताओं के खिलाफ परीक्षण करना होगा।

- भले ही संशोधन द्वारा जोड़ा गया हो, यदि कानून मूल संरचना को नुकसान पहुँचाता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है।

भारत के सुप्रीम कोर्ट की 4. संवैधानिक सुरक्षा का औचित्य:

- नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों के लिए संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

- मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की प्रकृति और सीमा पर विचार करना आवश्यक है, \"अधिकार परीक्षण\" और \"अधिकार का सार\" परीक्षण लागू करते हुए।

5. पहले से समर्थित कानूनों पर चुनौती की सीमाएँ:

- यदि न्यायालय ने पहले नौवीं अनुसूची के कानून की वैधता को समर्थन दिया है, तो उसे इस निर्णय में घोषित सिद्धांतों के आधार पर फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती।

- हालांकि, 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए भाग III अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को मूल संरचना को नुकसान पहुँचाने के लिए चुनौती दी जा सकती है।

6. अंतिम कार्यों के लिए छूट:

- जिन कार्यों और लेनदेन का परिणाम विवादास्पद अधिनियमों से होता है, वे चुनौती के लिए खुले नहीं हैं।

- 24 अप्रैल 1973 से पहले और बाद में नौवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों और नियमों की संख्या निम्नलिखित चित्र से स्पष्ट है:

नोट: प्रविष्टियाँ 87, 92, और 130 चौतीसवें संशोधन (1978) द्वारा हटा दी गई हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से निष्कर्ष: नौवें अनुसूची में कानूनों की मान्यता

एक ऐसा कानून जो भाग III में अधिकारों को प्रभावित करता है, वह मूल संरचना का उल्लंघन कर सकता है या नहीं भी।

न्यायिक समीक्षा का उपयोग ऐसे कानूनों को असमान्य करने के लिए किया जाता है, जो सीधे प्रभाव और परिणाम को ध्यान में रखते हैं।

संविधान संशोधनों का व्यक्तिगत मूल्यांकन

- हर नया संविधान संशोधन, केशवानंद भारती और इंदिरा गांधी मामलों के पालन में, व्यक्तिगत जांच की आवश्यकता होती है।

- भाग III में अधिकारों पर प्रभाव इसकी वैधता को निर्धारित करता है।

24 अप्रैल, 1973 के बाद संशोधनों का परीक्षण

- 24 अप्रैल, 1973 के बाद, नौवें अनुसूची को प्रभावित करने वाले संविधान संशोधनों का परीक्षण संविधान की मूल विशेषताओं के खिलाफ किया जाना चाहिए।

- यदि संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो भी कानूनों को चुनौती दी जा सकती है यदि वे मूल संरचना को क्षति पहुँचाते हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक संरक्षण का औचित्य

नौवें अनुसूची में कानूनों के लिए संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से संरक्षण की आवश्यकता होती है, जिसमें संवैधानिक निर्णय की आवश्यकता होती है।

- मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन की प्रकृति और सीमा पर विचार करना शामिल है, \"अधिकार परीक्षण\" और \"अधिकार की सार\" परीक्षण लागू करना।

पूर्व में मान्य कानूनों को चुनौती देने की सीमाएँ

- यदि न्यायालय ने पहले किसी नौवें अनुसूची के कानून की वैधता को मान्यता दी है, तो इसे इस निर्णय में घोषित सिद्धांतों के आधार पर फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती।

- हालांकि, 24 अप्रैल, 1973 के बाद जोड़े गए भाग III अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को मूल संरचना को नुकसान पहुँचाने के लिए चुनौती दी जा सकती है।

अंतिम कार्रवाई के लिए इम्युनिटी

अभियुक्त अधिनियमों के परिणामस्वरूप होने वाली कार्रवाइयाँ और लेनदेन चुनौती के लिए खुले नहीं हैं।

24 अप्रैल, 1973 से पहले और बाद में नौवें अनुसूची में शामिल अधिनियमों और नियमों की संख्या निम्नलिखित चित्र से स्पष्ट है:-

नोट: प्रविष्टियाँ 87, 92, और 130 चौवालीसवें संशोधन (1978) द्वारा हटाई गई हैं।

नोट: प्रविष्टियाँ 87, 92, और 130 चौवालीसवें संशोधन (1978) द्वारा हटा दी गई हैं।

|

128 videos|631 docs|260 tests

|