लक्ष्मीकांत सारांश: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

स्थापना

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की शुरुआत 1941 में विशेष पुलिस स्थापना के रूप में हुई, जिसे भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। इसे विश्व युद्ध II के दौरान युद्ध और आपूर्ति विभाग से संबंधित रिश्वत और भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था।

- विशेष पुलिस स्थापना का नियंत्रण युद्ध और आपूर्ति विभाग के पास था।

- युद्ध समाप्त होने के बाद, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों से संबंधित रिश्वत और भ्रष्टाचार संभालने के लिए एक एजेंसी की आवश्यकता बनी रही।

- 1946 में, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम पारित हुआ। यह अधिनियम विशेष पुलिस स्थापना का नियंत्रण गृह विभाग को सौंपता है और इसके कार्यों का विस्तार सभी सरकारी विभागों तक करता है।

- 1963 में, गृह मंत्रालय के निर्णय से CBI का औपचारिक रूप से गठन किया गया। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना का विलय CBI में हुआ और यह इसकी एक शाखा बन गई।

- बाद में, CBI को मंत्रालय के तहत स्थानांतरित किया गया, जहां यह आज कार्यरत है।

- CBI एक वैधानिक निकाय नहीं है; इसे 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से अपने अधिकार मिलते हैं।

- CBI भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और गंभीर संगठित अपराधों से संबंधित जांच का मुख्य एजेंसी है। यह सरकार में ईमानदारी बनाए रखने में मदद करता है और केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल के साथ कार्य करता है।

- CBI आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच नहीं करता; यह कार्य राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) का है। NIA का गठन 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद आतंकवाद, आतंक वित्तपोषण और संबंधित अपराधों की जांच के लिए किया गया था।

- CBI किसी राज्य में अपनी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं कर सकता (रेलवे क्षेत्रों को छोड़कर)। CBI केवल तभी किसी राज्य में जांच कर सकता है जब राज्य सरकार सहमत हो।

नारा, दृष्टि और मिशन

नारा, दृष्टि और मिशन

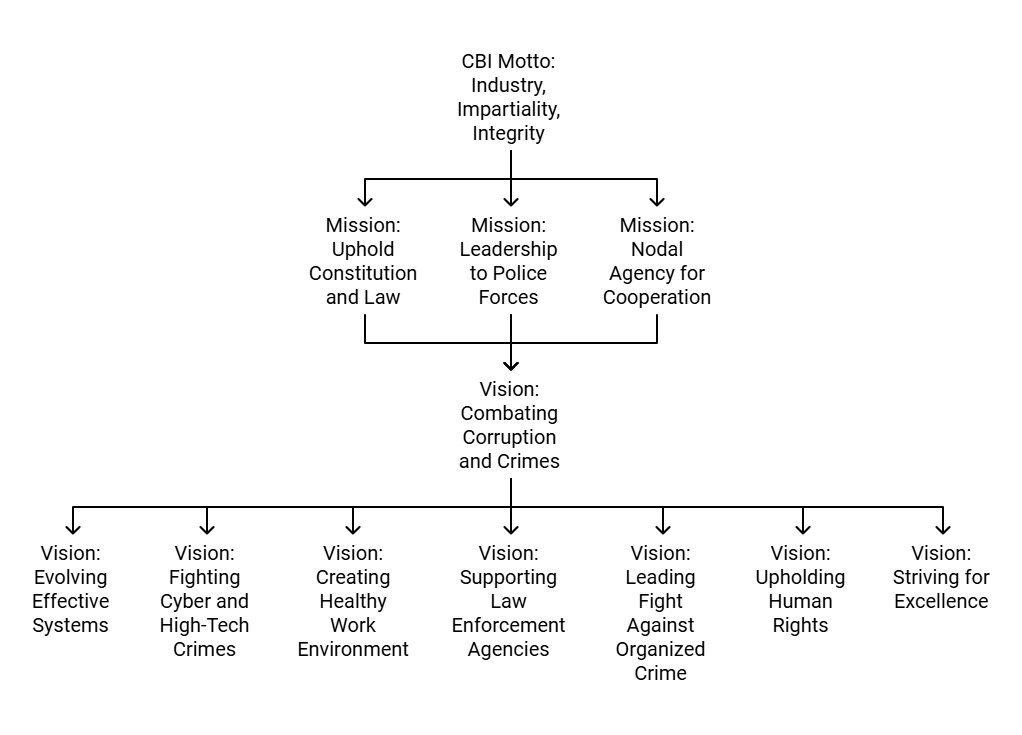

सीबीआई का नारा, मिशन और दृष्टि निम्नलिखित हैं:

नारा:

नारा:

उद्योग, निष्पक्षता, और ईमानदारी

मिशन:

- भारत के संविधान और कानून का पालन करते हुए गंभीर जांच और सफल अभियोजन के माध्यम से अपराधों को रोकना।

- पुलिस बलों को नेतृत्व और दिशा प्रदान करना।

- कानून प्रवर्तन में अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

दृष्टि:

अपने नारे और मिशन के आधार पर, और पेशेवरता, पारदर्शिता, परिवर्तन के प्रति अनुकूलता, और विज्ञान और तकनीक के उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सीबीआई ध्यान केंद्रित करेगी:

- सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से लड़ना और आर्थिक एवं हिंसक अपराधों को रोकना।

- कानूनी अदालतों में सफल जांच और अभियोजन के लिए प्रभावी प्रणाली और प्रक्रियाओं का विकास करना।

- राज्य पुलिस संगठनों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का समर्थन करना, विशेष रूप से मामलों की जांच में।

- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाना।

- मानव अधिकारों की रक्षा करना और पर्यावरण, कला, पुरातन वस्तुओं और विरासत की सुरक्षा करना।

- वैज्ञानिक सोच, मानववाद, और प्रश्न पूछने और सुधार की भावना का विकास करना।

- सभी कार्यों में उत्कृष्टता और पेशेवरता के लिए प्रयास करना, ताकि उच्च स्तर की सफलता और उपलब्धि प्राप्त हो सके।

सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक द्वारा किया जाता है, जिन्हें विशेष निदेशकों, अतिरिक्त निदेशकों, संयुक्त निदेशकों, उप निरीक्षक जनरल, पुलिस अधीक्षकों, और अन्य पुलिस कर्मियों, जिनमें फोरेंसिक वैज्ञानिक और कानून अधिकारी शामिल हैं, द्वारा सहायता प्राप्त होती है।

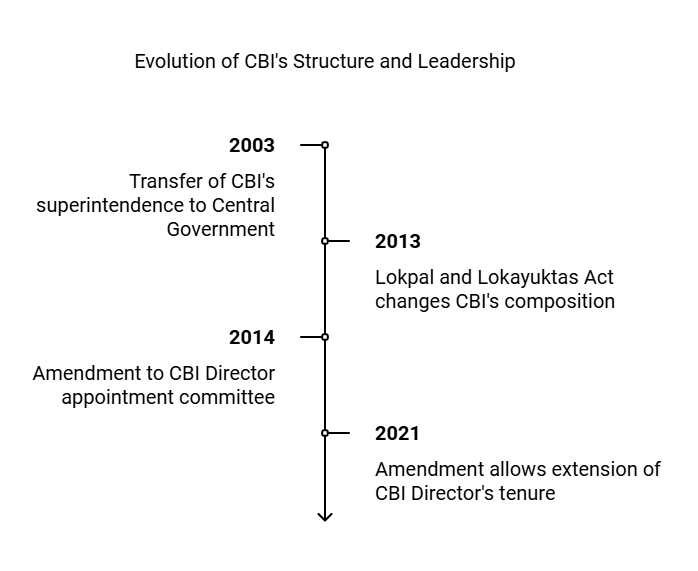

निदेशक, जिन्हें पुलिस महानिरीक्षक, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के रूप में भी जाना जाता है, सीबीआई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सीवीसी अधिनियम, 2003 के बाद, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की देखरेख केंद्रीय सरकार को सौंप दी गई, सिवाय भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 के अंतर्गत जांचों के, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा देखी जाती हैं।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने सीबीआई की संरचना में परिवर्तन किए:

- केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता, और भारत के मुख्य न्यायाधीश या नामांकित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करती है।

- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मामलों को संभालने के लिए एक अभियोजन निदेशालय बनाया गया है। अभियोजन का निदेशक सीबीआई के निदेशक की समग्र देखरेख में कार्य करता है और इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

- केंद्र सरकार सीबीआई में एसपी और उससे ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति करती है, जिस समिति में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष), सतर्कता आयुक्त, गृह मंत्रालय के सचिव, और कार्मिक विभाग के सचिव शामिल होते हैं।

2014 में, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अधिनियम ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति में परिवर्तन किया। यदि लोकसभा में कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं है, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता समिति का हिस्सा होगा।

2021 में, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अधिनियम ने निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने की अनुमति दी। निदेशक का कार्यकाल, जो पहले दो वर्षों के लिए निर्धारित था, अब केंद्रीय सरकार द्वारा पांच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, यह विस्तार केवल वार्षिक रूप से किया जा सकता है और कुल मिलाकर पाँच वर्षों से अधिक नहीं हो सकता, जिसमें प्रारंभिक दो वर्षों की नियुक्ति भी शामिल है। विस्तार जनता के हित में कारणों के लिए, प्रारंभिक नियुक्ति समिति की सिफारिश पर, और लिखित में कारणों के साथ दिया जा सकता है।

कार्य

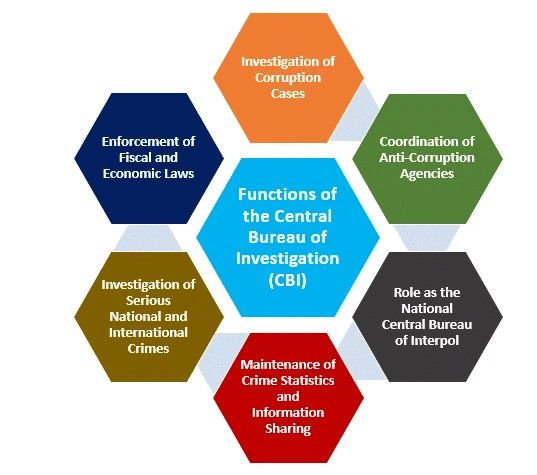

सीबीआई के कार्य इस प्रकार हैं:

- केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, और दुराचार के मामलों की जांच करना।

- राजस्व और आर्थिक कानूनों के उल्लंघनों से संबंधित मामलों की जांच करना, जैसे कि निर्यात/आयात नियंत्रण, कस्टम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, और विदेशी मुद्रा नियम। ये मामले संबंधित विभाग की सलाह से या उसकी मांग पर संभाले जाते हैं।

- पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की जांच करना, जिनके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ होते हैं।

- भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों और विभिन्न राज्य पुलिस बलों की गतिविधियों का समन्वय करना।

- राज्य सरकार की मांग पर सार्वजनिक महत्व के मामलों की जांच करना।

- अपराध संबंधी आंकड़ों को बनाए रखना और आपराधिक जानकारी साझा करना।

सीबीआई एक बहुविषयक जांच एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों, और पारंपरिक अपराधों के मामलों को संभालती है। यह सामान्यतः केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, संघीय क्षेत्रों, और उनके लोक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह राज्य सरकारों के संदर्भ पर या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों के निर्देश पर हत्या, अपहरण, और बलात्कार जैसे पारंपरिक अपराधों को भी संभालती है।

सीबीआई भारत में इंटरपोल का "राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो" के रूप में भी कार्य करती है। इसका इंटरपोल विंग भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और इंटरपोल सदस्य देशों के बीच जांच से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है।

पूर्व अनुमति की व्यवस्था

- सीबीआई को केंद्रीय सरकार से पहले से अनुमति लेनी होती है ताकि वह केंद्रीय सरकार और उसकी संस्थाओं के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराधों की जांच कर सके।

- 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता वाले कानूनी प्रावधान अमान्य हैं।

- कोर्ट की संविधान पीठ ने यह घोषित किया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6A, जो संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच का सामना करने से सुरक्षा देती है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय खतरा है, और भ्रष्ट सार्वजनिक सेवकों का पता लगाना और उन्हें दंडित करना, चाहे उनकी रैंक कोई भी हो, 1988 के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आवश्यक है।

- इस निर्णय ने यह भी जोर दिया कि एक सार्वजनिक सेवक की स्थिति उन्हें समान व्यवहार से मुक्त नहीं करती है, और सभी अधिकारियों को, चाहे उनकी रैंक कुछ भी हो, समान जांच और जांच की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए।

सीबीआई बनाम राज्य पुलिस

सीबीआई बनाम राज्य पुलिस

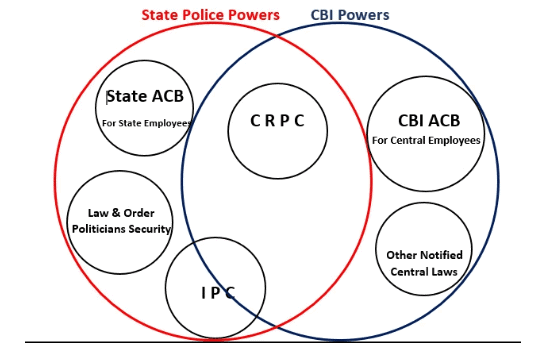

- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE), जो सीबीआई का एक विभाग है, की भूमिका राज्य पुलिस बलों की भूमिका के पूरक है।

- DSPE और राज्य पुलिस बल दोनों के पास दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए समान शक्तियाँ हैं।

- इन दोनों एजेंसियों के बीच मामलों के दोहराव और ओवरलैप को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक व्यवस्थाएँ की गई हैं:

- (a) DSPE उन मामलों को संभालेगा जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के मामलों या कर्मचारियों से संबंधित हैं, भले ही इनमें कुछ राज्य सरकार के कर्मचारी भी शामिल हों।

- (b) राज्य पुलिस बल उन मामलों को संभालेगा जो मुख्य रूप से राज्य सरकार के मामलों या कर्मचारियों से संबंधित हैं, भले ही इनमें कुछ केंद्रीय सरकार के कर्मचारी भी शामिल हों।

- (c) DSPE उन मामलों को भी लेगा जो सार्वजनिक उपक्रमों या ऐसे सांविधिक निकायों के कर्मचारियों के खिलाफ हैं जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और वित्त पोषित हैं।

|

128 videos|631 docs|260 tests

|