लक्ष्मीकांत सारांश: प्रमुख निर्णय और उनका प्रभाव - 3 | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

21. उन्नी कृष्णन मामला (1993)

21. उन्नी कृष्णन मामला (1993)

- मामले का नाम: उन्नी कृष्णन बनाम राज्य ए.पी.

- निर्णय का वर्ष: 1993

- लोकप्रिय नाम: शिक्षा का अधिकार

- संबंधित विषय/समस्या: शिक्षा का अधिकार

- संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: अनुच्छेद 21 और 45

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो सीधे जीवन के अधिकार से उत्पन्न होता है। हालांकि, इसने स्पष्ट किया कि केवल बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। इस आयु के बाद, राज्य की शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी उसकी आर्थिक क्षमता और विकास पर निर्भर करती है। अदालत ने अनुच्छेद 45 में दिए गए निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया, जो मूल रूप से (2002 के संशोधन से पहले) 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता था। अनुच्छेद 41, 45 और 46 में वर्णित जिम्मेदारियाँ, जो राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धांतों का हिस्सा हैं, राज्य द्वारा इसकी संस्थाओं के माध्यम से या निजी शैक्षणिक संस्थानों का समर्थन करके पूरी की जा सकती हैं। निजी अनुदानित संस्थान जो इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे पेशेवर पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, को उच्च शुल्क लेने की अनुमति है लेकिन निर्धारित सीमाओं के भीतर, और शिक्षा का व्यवसायीकरण अनुमति नहीं है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, 86वां संशोधन अधिनियम (2002) लागू किया गया, जिसमें एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो शिक्षा के अधिकार को एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। यह अनुच्छेद राज्य को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अनिवार्य करता है, और इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद ने 2009 में बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम पारित किया।

22. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन मामला (1993)

22. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन मामला (1993)

- मामले का नाम: सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ

- निर्णय का वर्ष: 1993

- लोकप्रिय नाम: दूसरे न्यायाधीशों का मामला

- संबंधित विषय/समस्या: सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

- संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: अनुच्छेद 124 और 217

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने एस.पी. गुप्ता मामले (1981) में अपने पिछले फैसले को पलट दिया, जिसे आमतौर पर पहले न्यायाधीशों के मामले के रूप में जाना जाता है। इसने कहा कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करेंगे। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने से पहले अपने दो वरिष्ठ सहयोगियों की राय पर विचार करना चाहिए। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 124(2) और 217(1) में 'परामर्श' की व्याख्या को 'सहमति' में बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद और तीसरे न्यायाधीशों के मामले (1998) में सलाहकार राय के तहत, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया ज्ञापन तैयार किया गया, जो वर्तमान में अनुसरण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को 'कॉलेजियम प्रणाली' कहा जाता है, जिसे न्यायपालिका द्वारा प्रारंभ किया गया।

23. एस.आर. बुम्मई मामला (1994)

23. एस.आर. बुम्मई मामला (1994)

- मामले का नाम: एस.आर. बुम्मई बनाम भारत संघ

- निर्णय का वर्ष: 1994

- लोकप्रिय नाम: राष्ट्रपति शासन

- संबंधित विषय/समस्या: अनुच्छेद 356

- संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: अनुच्छेद 356

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने 1992 में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की। हालांकि, इसने नागालैंड में 1988, कर्नाटक में 1989, और मेघालय में 1991 में राष्ट्रपति शासन लगाने को असंवैधानिक और अमान्य ठहराया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने अनुच्छेद 356 के संबंध में कुछ प्रमुख प्रस्ताव स्थापित किए:

- अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

- संघ सरकार के पास उद्घोषणा को उचित ठहराने के लिए संबंधित सामग्री का प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है।

- अनुच्छेद 74(2) राष्ट्रपति द्वारा संतोषजनक निर्णय लेने के लिए उपयोग की गई सामग्री की जांच को रोकता नहीं है।

- यदि राष्ट्रपति की उद्घोषणा अमान्य घोषित की जाती है, तो अदालत के पास विधायी सभा और मंत्रालय को पुनर्स्थापित करने का अधिकार है, भले ही इसे दोनों सदनों द्वारा मंजूरी दी गई हो।

- धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न हिस्सा है, और राज्य सरकार द्वारा किए गए ऐंटी-धर्मनिरपेक्ष कृत्य राष्ट्रपति शासन लगाने का वैध आधार हो सकते हैं।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र के तहत अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के मनमाने प्रयोग पर एक चेक लगाया।

24. विशाखा मामला (1997)

24. विशाखा मामला (1997)

- मामले का नाम: विशाखा बनाम राजस्थान राज्य

- निर्णय का वर्ष: 1997

- लोकप्रिय नाम: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न

- संबंधित विषय/समस्या: अनुच्छेद 15 और 21

- संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: अनुच्छेद 15 और 21

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 15 और 21 का उल्लंघन है। इसने सार्वजनिक और निजी कार्य वातावरण में नियोक्ताओं या अन्य संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी पर जोर दिया कि वे महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न रोकें। अदालत ने इस मामले पर विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान किए, जिन्हें सभी कर्मचारियों द्वारा उचित कानून बनने तक सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने 'विशाखा दिशानिर्देशों' के रूप में जाने जाने वाले एक दिशानिर्देशों का सेट स्थापित किया, जिसने इस मुद्दे पर कानून की कमी को संबोधित किया। इससे पहले, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई विशेष घरेलू कानून नहीं था, सिवाय भारतीय दंड संहिता में कुछ प्रावधानों के। इसके बाद, 2013 में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम पारित किया गया ताकि यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जा सके और शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र उपलब्ध कराया जा सके।

25. विनीत नारायण मामला (1997)

25. विनीत नारायण मामला (1997)

- मामले का नाम: विनीत नारायण बनाम भारत संघ

- निर्णय का वर्ष: 1997

- लोकप्रिय नाम: जैन हवाला मामला

- संबंधित विषय/समस्या: सीबीआई की स्वायत्तता और प्रभावी कार्यप्रणाली

- संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: निर्दिष्ट नहीं

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को वैधानिक स्थिति प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, इसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक स्वायत्त निकाय में परिवर्तित करने के लिए निर्देश जारी किए, ताकि प्रभावी और गैर-पार्टी कार्य किया जा सके। इसी तरह के निर्देश प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए भी दिए गए। अदालत ने यह भी निर्धारित किया कि एकल निर्देश की मनमानी प्रावधान को अमान्य कर दिया गया, जिसके तहत CBI को संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की जांच के लिए केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने 2003 में CVC अधिनियम के पारित होने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने CVC को वैधानिक स्थिति प्रदान की। अधिनियम ने विशेष रूप से भ्रष्टाचार के मामलों में CBI की देखरेख CVC को सौंपी। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम ने एकल निर्देश को पुनर्स्थापित किया, जिसे 2014 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए बाद में अमान्य कर दिया।

26. लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ मामला (2002)

26. लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ मामला (2002)

- मामले का नाम: भारत संघ बनाम लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ

- निर्णय का वर्ष: 2002

- लोकप्रिय नाम: चुनाव सुधार मामला

- संबंधित विषय/समस्या: राजनीति का अपराधीकरण

- संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 19

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के अतीत, जिसमें आपराधिक अतीत भी शामिल है, के बारे में जानने का अधिकार है, जो उनके अनुच्छेद 19(1)(a) - बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उनके अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने कहा कि जानकारी प्राप्त मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो लोकतंत्र का एक आधारस्तंभ है। इसलिए, चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया कि वह उम्मीदवारों से निम्नलिखित जानकारी प्रदान करना अनिवार्य करे: (a) पूर्व आपराधिक सजा; (b) लंबित आपराधिक मामले; (c) संपत्तियाँ और देनदारियाँ; और (d) शैक्षिक योग्यताएँ।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, चुनाव आयोग ने 2003 में एक आदेश जारी किया, जिसमें संसद या राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों से उनके नामांकन पत्रों में निर्दिष्ट जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता थी। हलफनामे में गलत जानकारी प्रदान करना अब एक चुनावी अपराध माना जाता है।

27. टी.एम.ए. पीएआई फाउंडेशन मामला (2002)

27. टी.एम.ए. पीएआई फाउंडेशन मामला (2002)

- मामले का नाम: टी.एम.ए. पीएआई फाउंडेशन बनाम राज्य कर्नाटक

- निर्णय का वर्ष: 2002

- लोकप्रिय नाम: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार

- संबंधित विषय/समस्या: 29 और 30

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों और अनुमेय प्रतिबंधों के संबंध में कुछ प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए, जिनमें से कुछ हैं:

- (a) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, जो अनुच्छेद 30 के तहत कवर किए गए हैं, उन्हें राज्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

- (b) अनुच्छेद 30(1) चयनित शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, यहां तक कि पेशेवर शिक्षा के लिए भी।

- (c) अनुदानित अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश को राज्य द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता, सिवाय मूल पात्रता की शर्तों के।

- (d) शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए विनियामक उपायों की अनुमति है।

- (e) एक बार जब सहायता प्राप्त होती है, तो संस्थान अनुच्छेद 29(2) के तहत शासित होता है और धर्म, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

- (f) अनुदानित पेशेवर संस्थान प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता रख सकते हैं।

- (g) अल्पसंख्यक संस्थानों को एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जो पेशेवर और उच्च शिक्षा में merit पर जोर देती है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए और मंडल मामले (2005) के उत्तर में, 93वां संशोधन अधिनियम (2005) पारित किया गया। इस संशोधन ने राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया, जिसमें निजी संस्थान भी शामिल हैं, सिवाय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के जो अनुच्छेद 30(1) के तहत आते हैं।

28. नवीिन जिंदल मामला (2004)

28. नवीिन जिंदल मामला (2004)

- मामले का नाम: भारत संघ बनाम नवीिन जिंदल

- निर्णय का वर्ष: 2004

- लोकप्रिय नाम: राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार

- संबंधित विषय/समस्या: 19

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराने का अधिकार एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। यह अधिकार एक नागरिक की देश के प्रति निष्ठा और गर्व का प्रतीक है। हालांकि, इसने स्पष्ट किया कि यह अधिकार व्यावसायिक उद्देश्यों या अन्यथा उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

29. प्रकाश सिंह मामला (2006)

29. प्रकाश सिंह मामला (2006)

- मामले का नाम: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ

- निर्णय का वर्ष: 2006

- लोकप्रिय नाम: पुलिस सुधार

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

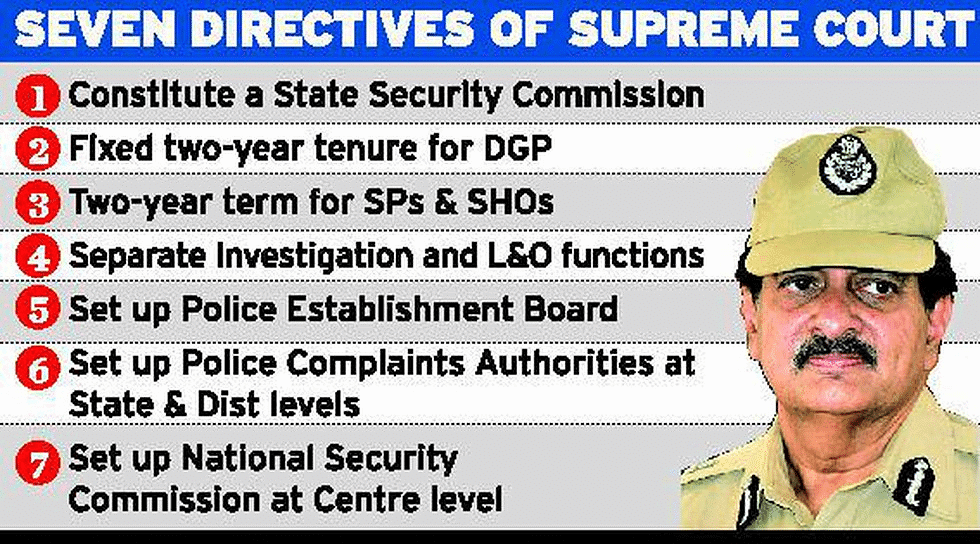

उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधार लागू करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सात निर्देश दिए, ताकि पुलिस मशीनरी बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्य कर सके। इन निर्देशों में शामिल हैं:

- राज्य सुरक्षा आयोग का गठन।

- डीजीपी का चयन UPSC द्वारा पैनल में शामिल तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से करना।

- डीजीपी और संचालनात्मक कर्तव्यों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए दो वर्षों की न्यूनतम अवधि।

- जांच पुलिस को कानून और व्यवस्था पुलिस से अलग करना।

- पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन।

- राज्य

न्यायालय के निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, 86वां संशोधन अधिनियम (2002) लागू किया गया, जिसने स्वतंत्र मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार को स्थापित करने के लिए नया अनुच्छेद 21A पेश किया। यह अनुच्छेद राज्य को छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश देता है, और इसे लागू करने के लिए, संसद ने 2009 में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम पारित किया।

22. सुप्रीम कोर्ट वकील रिकार्ड एसोसिएशन मामला (1993)

मामले का नाम: सुप्रीम कोर्ट वकील रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 1993

प्रसिद्ध नाम: दूसरे न्यायाधीशों का मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: अनुच्छेद 124 और 217

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने S. P. गुप्ता मामले (1981) के अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया, जिसे आमतौर पर पहले न्यायाधीशों के मामले के रूप में जाना जाता है। कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेंगे। हालाँकि, मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने से पहले अपने दो वरिष्ठ सहयोगियों की राय पर विचार करना होगा। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 124(2) और 217(1) में 'परामर्श' की व्याख्या को 'सहमति' में बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद और तीसरे न्यायाधीशों के मामले (1998) में सलाहकार राय के बाद, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया ज्ञापन तैयार किया गया, जिसे वर्तमान में पालन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को 'कॉलेजियम सिस्टम' कहा जाता है, जो न्यायपालिका द्वारा शुरू किया गया।

23. एस.आर. बुम्मई मामला (1994)

मामले का नाम: एस.आर. बुम्मई बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 1994

प्रसिद्ध नाम: राष्ट्रपति शासन

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 356

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: अनुच्छेद 356

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की। हालाँकि, इसे 1988 में नागालैंड, 1989 में कर्नाटक, और 1991 में मेघालय में राष्ट्रपति शासन लगाने को असंवैधानिक और अमान्य माना। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के संबंध में प्रमुख प्रस्ताव स्थापित किए:

- अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

- संघ सरकार के पास राष्ट्रपति की घोषणा को उचित ठहराने वाले प्रासंगिक सामग्री का प्रदर्शन करने का दायित्व है।

- अनुच्छेद 74(2) राष्ट्रपति द्वारा संतोष प्राप्त करने के लिए उपयोग की गई सामग्री की जांच को रोकता नहीं है।

- यदि राष्ट्रपति की घोषणा को अमान्य घोषित किया जाता है, तो कोर्ट के पास विधान सभा और मंत्रालय को बहाल करने का अधिकार है, भले ही इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

- धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न हिस्सा है, और राज्य सरकार द्वारा एंटी-सेकुलर कृत्य राष्ट्रपति शासन लगाने का वैध आधार हो सकते हैं।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र द्वारा शक्ति का मनमाना प्रयोग करने पर रोक लगाई।

24. विशाखा मामला (1997)

मामले का नाम: विशाखा बनाम राजस्थान राज्य

निर्णय का वर्ष: 1997

प्रसिद्ध नाम: कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 15 और 21

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: अनुच्छेद 15 और 21

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषित किया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 15 और 21 का उल्लंघन है। इसने सार्वजनिक और निजी दोनों कार्य वातावरण में नियोक्ताओं या अन्य प्रासंगिक व्यक्तियों की जिम्मेदारी पर जोर दिया कि वे महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकें। कोर्ट ने इस मुद्दे पर विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान किए, जो सभी कर्मचारियों द्वारा उचित कानून बनने तक पालन करने की आवश्यकता है।

निर्णय का प्रभाव

'विशाखा दिशानिर्देशों' के रूप में स्थापित हुए इन दिशानिर्देशों ने इस मुद्दे पर विधायी कमी को संबोधित किया। इससे पहले, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई विशिष्ट घरेलू कानून नहीं था, सिवाय भारतीय दंड संहिता में कुछ प्रावधानों के। इसके बाद, 2013 में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम पारित किया गया, जो यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र प्रदान करता है।

25. विनीट नारायण मामला (1997)

मामले का नाम: विनीट नारायण बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 1997

प्रसिद्ध नाम: जैन हवाला मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: CBI की स्वायत्तता और प्रभावी कार्यप्रणाली

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: निर्दिष्ट नहीं

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को वैधानिक स्थिति देने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, इसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक स्वायत्त निकाय में बदलने के लिए निर्देशित किया, ताकि इसकी प्रभावी और गैर-पक्षपाती कार्यप्रणाली सुनिश्चित हो सके। इसी तरह के निर्देश प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए भी दिए गए। कोर्ट ने एकल निर्देश के मनमाने प्रावधान को भी अमान्य कर दिया, जिसमें CBI को संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की जांच के लिए केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने CVC अधिनियम, 2003 के पारित होने की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया, जिसने CVC को वैधानिक स्थिति दी। अधिनियम ने विशेष रूप से भ्रष्टाचार के मामलों में CBI की देखरेख CVC को सौंपी। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम ने एकल निर्देश को पुनर्स्थापित किया, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए अमान्य कर दिया।

26. लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ (ADR) मामला (2002)

मामले का नाम: भारत संघ बनाम लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ

निर्णय का वर्ष: 2002

प्रसिद्ध नाम: चुनाव सुधार मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: राजनीति का अपराधीकरण

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 19

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मतदाताओं का अपने उम्मीदवारों के पूर्वजों के बारे में जानने का अधिकार है, जिसमें उनके आपराधिक अतीत शामिल है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) - बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उनके अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि सूचित मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो लोकतंत्र का एक आधार है। इसके परिणामस्वरूप, चुनाव आयोग को यह अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया कि उम्मीदवारों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी: (क) पूर्व आपराधिक convictions; (ख) लंबित आपराधिक मामले; (ग) संपत्तियाँ और देनदारियाँ; और (घ) शैक्षिक योग्यताएँ।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, चुनाव आयोग ने 2003 में एक आदेश जारी किया, जिसमें संसद या राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्रों में निर्दिष्ट जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता थी। शपथपत्र में गलत जानकारी देना अब एक चुनावी अपराध माना जाता है।

27. टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन मामला (2002)

मामले का नाम: टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटका राज्य

निर्णय का वर्ष: 2002

प्रसिद्ध नाम: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार

संबंधित विषय/मुद्दा: 29 और 30

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों और अनुमेय प्रतिबंधों के संबंध में प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए, जिनमें सहायता प्राप्त और सहायता न प्राप्त दोनों शामिल हैं। इनमें शामिल हैं:

- (क) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, जो अनुच्छेद 30 के तहत आते हैं, राज्य-वार निर्धारित होते हैं।

- (ख) अनुच्छेद 30(1) शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, यहाँ तक कि पेशेवर शिक्षा के लिए भी।

- (ग) सहायता न प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश की राज्य द्वारा नियमावली नहीं की जा सकती, सिवाय बुनियादी पात्रता शर्तों के।

- (घ) शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए विनियामक उपायों की अनुमति है।

- (ङ) एक बार सहायता प्राप्त होने पर, संस्थान अनुच्छेद 29(2) के तहत शासित होते हैं और धर्म, जाति, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते।

- (च) सहायता प्राप्त पेशेवर संस्थान प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता कर सकते हैं।

- (छ) अल्पसंख्यक संस्थान को एक उचित और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जिसमें पेशेवर और उच्च शिक्षा में योग्यता पर जोर दिया गया है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के प्रभाव को संतुलित करने के लिए और मंडल मामले (2005) के लिए, 93वां संशोधन अधिनियम (2005) पारित किया गया। इस संशोधन ने राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, या अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार प्रदान किया, जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान शामिल नहीं हैं।

28. नवीन जिंदल मामला (2004)

मामले का नाम: भारत संघ बनाम नवीन जिंदल

निर्णय का वर्ष: 2004

प्रसिद्ध नाम: राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार

संबंधित विषय/मुद्दा: 19

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्रता से फहराने का अधिकार एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा garantied अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता के तहत आता है। यह अधिकार एक नागरिक की निष्ठा और राष्ट्र के प्रति गर्व का प्रतिनिधित्व करता है। हालाँकि, इसने स्पष्ट किया कि इस अधिकार का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों या अन्यथा नहीं किया जाना चाहिए।

29. प्रकाश सिंह मामला (2006)

मामले का नाम: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 2006

प्रसिद्ध नाम: पुलिस सुधार

संबंधित विषय/मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों को लागू करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के लिए सात निर्देश जारी किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि पुलिस मशीनरी किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना कार्य करे। इन निर्देशों में शामिल हैं:

- राज्य सुरक्षा आयोग का गठन।

- DGP का चयन UPSC द्वारा पैनल में शामिल तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से किया जाएगा।

- DGP और संचालन कार्यों में लगे अधिकारियों के लिए न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष होगा।

- जांच पुलिस को कानून और व्यवस्था पुलिस से अलग किया जाएगा।

- पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

- राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का निर्माण।

- केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप देश में आंशिक पुलिस सुधारों की शुरुआत हुई, क्योंकि यह पुलिस प्रणाली के कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सका, विशेष रूप से पदस्थापना और स्थानांतरण में। हालाँकि, अधिकांश राज्यों में राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस स्थापना बोर्ड स्थापित किए गए हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता सीमित है, और उनके पास बाध्यकारी अनुशंसाएँ करने का अधिकार नहीं है। हालाँकि, विभिन्न मामलों में, उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है।

30. एम. नागराज मामला (2006)

मामले का नाम: एम. नागराज बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 2006

प्रसिद्ध नाम: एससी और एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण

संबंधित विषय/मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 77वां संशोधन अधिनियम (1995), 81वां संशोधन अधिनियम (2000), 82वां संशोधन अधिनियम (2000), और 85वां संशोधन अधिनियम (2001) की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की। इसने कहा कि ये संशोधन, जिन्होंने अनुच्छेद 16(4A) और अनुच्छेद 16(4B) को सम्मिलित किया, अनुच्छेद 16(4) से उत्पन्न होते हैं और इसकी संरचना को नहीं बदलते। ये पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की कमी के नियंत्रक कारकों को बनाए रखते हैं, जिससे राज्य को आरक्षण प्रदान करने की अनुमति मिलती है, जबकि अनुच्छेद 335 के तहत राज्य प्रशासन की समग्र दक्षता पर विचार करते हुए। ये संशोधन विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होते हैं और संविधान की आवश्यकताओं जैसे 50% की सीमा, क्रीम लेयर की अवधारणा, OBCs, SCs और STs के बीच उप-श्रेणीकरण, जैसा कि इंद्रा साहनी मामले (1992) और R.K. सभा्यवाल मामले (1995) में स्थापित की गई है, को समाप्त नहीं करते।

22. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस (1993)

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने एस. पी. गुप्ता मामले (1981), जिसे पहले जजों के मामले के रूप में जाना जाता है, में अपने पूर्व निर्णय को पलटा। अदालत ने यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेंगे। हालाँकि, मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने से पहले अपने दो वरिष्ठ सहयोगियों की राय पर विचार करना अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 124(2) और 217(1) में 'परामर्श' की व्याख्या को 'सहमति' में बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय और तीसरे जजों के मामले (1998) में सलाहकार राय के बाद, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया ज्ञापन तैयार किया गया और वर्तमान में इसका पालन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को \"कॉलेजियम प्रणाली\" कहा जाता है, जिसे न्यायपालिका द्वारा शुरू किया गया।

23. एस.आर. बॉम्मई केस (1994)

मामले का नाम: एस.आर. बॉम्मई बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 1994

लोकप्रिय नाम: राष्ट्रपति शासन

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 356

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की। हालाँकि, यह नागालैंड में 1988, कर्नाटक में 1989 और मेघालय में 1991 में राष्ट्रपति शासन के लागू होने को असंवैधानिक और अमान्य ठहराया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने अनुच्छेद 356 के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए:

- अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

- संघ सरकार पर यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि घोषणा को सही ठहराने के लिए प्रासंगिक सामग्री मौजूद है।

- अनुच्छेद 74(2) राष्ट्रपति द्वारा संतोष प्राप्त करने के लिए उपयोग की गई सामग्री की जांच में रोक नहीं लगाता।

- यदि राष्ट्रपति की घोषणा को अमान्य घोषित किया जाता है, तो अदालत के पास विधान सभा और मंत्रालय को पुनर्स्थापित करने का अधिकार है, भले ही इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी दी गई हो।

- धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न हिस्सा है, और राज्य सरकार द्वारा किए गए विरोधी धर्मनिरपेक्ष कृत्य राष्ट्रपति शासन लगाने का एक वैध आधार हो सकते हैं।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र के मनमाने शक्ति के उपयोग पर एक चेक लगाया।

24. विशाखा केस (1997)

मामले का नाम: विशाखा बनाम राजस्थान राज्य

निर्णय का वर्ष: 1997

लोकप्रिय नाम: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 15 और 21

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 15 और 21 का उल्लंघन करता है। अदालत ने सार्वजनिक और निजी कार्य वातावरण में नियोक्ताओं या अन्य संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी पर जोर दिया कि वे महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकें। अदालत ने इस मामले पर विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान किए, जिन्हें सभी कर्मचारियों द्वारा सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया जब तक कि इस विषय पर उचित कानून नहीं बनाया जाता।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने 'विशाखा दिशानिर्देशों' के रूप में ज्ञात दिशानिर्देशों का एक सेट स्थापित किया, जिसने इस मुद्दे पर विधायी अंतर को संबोधित किया। इससे पहले, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कोई विशेष घरेलू कानून नहीं था, सिवाय भारतीय दंड संहिता में कुछ प्रावधानों के। इसके बाद, 2013 में यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम पारित किया गया।

25. विनीट नारायण केस (1997)

मामले का नाम: विनीट नारायण बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 1997

लोकप्रिय नाम: जैन हवाला केस

संबंधित विषय/मुद्दा: सीबीआई की स्वायत्तता और प्रभावी कार्यप्रणाली

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को वैधानिक स्थिति देने का आदेश दिया। इसके अलावा, अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को एक स्वायत्त निकाय में बदलने के लिए निर्देश दिए, ताकि यह प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से काम कर सके। इसी तरह के निर्देश प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए भी दिए गए। अदालत ने उन मनमाने प्रावधानों को भी अमान्य कर दिया जो CBI को संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की जांच के लिए केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता रखते थे।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने CVC अधिनियम, 2003 के पारित होने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने CVC को वैधानिक स्थिति प्रदान की। इस अधिनियम ने CBI की निगरानी, विशेष रूप से भ्रष्टाचार के मामलों में, CVC को सौंपी। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम ने एकल निर्देश को पुनर्स्थापित किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के कारण अमान्य घोषित किया।

26. लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ केस (2002)

मामले का नाम: भारत संघ बनाम लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ

निर्णय का वर्ष: 2002

लोकप्रिय नाम: चुनाव सुधार मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: राजनीति का अपराधीकरण

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को उनके उम्मीदवारों के पिछले मामलों, जिसमें आपराधिक अतीत शामिल है, के बारे में जानने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) - बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने यह भी जोर दिया कि सूचित मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो लोकतंत्र का एक कोना है। इसके परिणामस्वरूप, चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया कि वह उम्मीदवारों से निम्नलिखित जानकारी प्रदान करना अनिवार्य करे:

- (a) पिछले आपराधिक सजाएँ;

- (b) लंबित आपराधिक मामले;

- (c) संपत्ति और देनदारियाँ;

- (d) शैक्षणिक योग्यताएँ।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, चुनाव आयोग ने 2003 में एक आदेश जारी किया, जिसमें संसद या राज्य विधान सभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उनके नामांकन पत्रों पर निर्दिष्ट जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता थी। शपथ पत्र में गलत जानकारी प्रदान करना अब एक चुनावी अपराध माना जाता है।

27. टी.एम.ए. पीएआई फाउंडेशन केस (2002)

मामले का नाम: टी.एम.ए. पीएआई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य

निर्णय का वर्ष: 2002

लोकप्रिय नाम: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 29 और 30

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों और अनुमेय प्रतिबंधों के संबंध में प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए, जो कि सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त दोनों प्रकार के हैं। इनमें शामिल हैं:

- (a) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, जो अनुच्छेद 30 द्वारा कवर किए गए हैं, राज्य के अनुसार निर्धारित होते हैं।

- (b) अनुच्छेद 30(1) शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, यहाँ तक कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी।

- (c) बिना सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश राज्य द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता, सिवाय बुनियादी पात्रता शर्तों के।

- (d) शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए विनियामक उपायों की अनुमति है।

- (e) एक बार सहायता प्राप्त होने के बाद, संस्थान अनुच्छेद 29(2) के तहत शासित होता है और धर्म, जाति, जाति, या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

- (f) सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों को प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता हो सकती है।

- (g) अल्पसंख्यक संस्थानों को एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जो व्यावसायिक और उच्च शिक्षा में योग्यता पर जोर देती है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय और मंडल मामले (2005) के प्रभावों को संबोधित करने के लिए, 93वें संशोधन अधिनियम (2005) को पारित किया गया। इस संशोधन ने राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, या अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया, जिसमें अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान शामिल नहीं हैं।

28. नवीन जिंदल केस (2004)

मामले का नाम: भारत संघ बनाम नवीन जिंदल

निर्णय का वर्ष: 2004

लोकप्रिय नाम: राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 19

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्रता से फहराने का अधिकार एक नागरिक का मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है। यह अधिकार नागरिक की देश के प्रति निष्ठा और गर्व का प्रतीक है। हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अधिकार का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

29. प्रकाश सिंह केस (2006)

मामले का नाम: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 2006

लोकप्रिय नाम: पुलिस सुधार

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस सुधार लागू करने के लिए सात निर्देश दिए, ताकि पुलिस मशीनरी राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना कार्य करे। इन निर्देशों में शामिल हैं:

- राज्य सुरक्षा आयोग का गठन;

- DGP का चयन UPSC द्वारा पैनल में शामिल तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से;

- DGP और संचालनात्मक कर्तवियों पर अधिकारियों के लिए न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष;

- अन्वेषण पुलिस को कानून और व्यवस्था पुलिस से अलग करना;

- पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन;

- राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का निर्माण;

- केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, देश में आंशिक पुलिस सुधारों की शुरूआत हुई, क्योंकि यह पुलिस प्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सका, विशेष रूप से पदस्थापन और स्थानांतरण में। यद्यपि अधिकांश राज्यों में राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस स्थापना बोर्ड स्थापित किए गए हैं, उनकी प्रभावशीलता सीमित है, और वे बाध्यकारी सिफारिशें करने का अधिकार नहीं रखते हैं। हालाँकि, विभिन्न मामलों में, उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए आदेश दिए हैं।

30. एम. नागराज केस (2006)

मामले का नाम: एम. नागराज बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 2006

लोकप्रिय नाम: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण

संबंधित विषय/मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 77वें संशोधन अधिनियम (1995), 81वें संशोधन अधिनियम (2000), 82वें संशोधन अधिनियम (2000), और 85वें संशोधन अधिनियम (2001) की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की। अदालत ने कहा कि ये संशोधन, जिन्होंने अनुच्छेद 16(4A) और अनुच्छेद 16(4B) को शामिल किया, अनुच्छेद 16(4) से व्युत्पन्न हैं और इसकी संरचना को नहीं बदलते। ये पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की कमी के नियंत्रण कारकों को बनाए रखते हैं, जिससे राज्य को आरक्षण प्रदान करने की अनुमति मिलती है जबकि यह अनुच्छेद 335 के तहत राज्य प्रशासन की कुल दक्षता पर विचार करता है। ये संशोधन विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होते हैं और संविधान की आवश्यकताओं जैसे 50% की सीमा, क्रीमी लेयर की अवधारणा, OBCs, SCs, और STs के बीच उप-वर्गीकरण को समाप्त नहीं करते हैं, जैसा कि इंद्रा साहनी मामले (1992) और R.K. सब्हायवाल मामले (1995) में निर्धारित किया गया था।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद और तीसरे न्यायाधीश मामले (1998) में सलाहकार राय के बाद, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए एक प्रक्रिया ज्ञापन तैयार किया गया, जिसका वर्तमान में पालन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को "कोलेजियम प्रणाली" कहा जाता है, जिसे न्यायपालिका ने शुरू किया।

23. S.R. बॉमई मामला (1994)

मामले का नाम: S.R. बॉमई बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 1994

लोकप्रिय नाम: राष्ट्रपति शासन

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 356

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और राजस्थान में 1992 में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की संवैधानिक वैधता को स्वीकार किया।

- हालांकि, इसने नागालैंड (1988), कर्नाटक (1989), और मेघालय (1991) में राष्ट्रपति शासन के कार्यान्वयन को असंवैधानिक और अमान्य ठहराया।

- अदालत ने अनुच्छेद 356 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए:

- अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

- संघ सरकार पर यह साबित करने का बोझ है कि प्रकट किए गए तथ्य उचित हैं।

- अनुच्छेद 74(2) राष्ट्रपति द्वारा संतोषजनक निर्णय लेने के लिए उपयोग की गई सामग्री की जांच को रोकता नहीं है।

- यदि राष्ट्रपति की घोषणा अमान्य घोषित की जाती है, तो अदालत के पास विधान सभा और मंत्रालय को पुनर्स्थापित करने का अधिकार है, भले ही इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

- धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न हिस्सा है, और राज्य सरकार द्वारा किए गए धर्मनिरपेक्ष विरोधी कार्य राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वैध आधार हो सकते हैं।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत किए गए मनमाने अधिकारों पर एक चेक लगाया।

24. विषाखा मामला (1997)

मामले का नाम: विषाखा बनाम राजस्थान राज्य

निर्णय का वर्ष: 1997

लोकप्रिय नाम: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 15 और 21

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को संविधान के अनुच्छेद 15 और 21 का उल्लंघन माना।

- इसने सार्वजनिक और निजी कार्य वातावरण में नियोक्ताओं या अन्य संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी को रेखांकित किया, ताकि महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोका जा सके।

- अदालत ने इस मामले पर विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए, सभी कर्मचारियों के लिए उन्हें सख्ती से पालन करने की अनिवार्यता के साथ, जब तक कि इस विषय पर उचित कानून नहीं बनाया जाता।

निर्णय का प्रभाव

'विषाखा दिशा-निर्देश' के रूप में एक सेट दिशा-निर्देश स्थापित करके, इस निर्णय ने इस मुद्दे पर विधायी अंतर को संबोधित किया। इससे पहले, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई विशेष घरेलू कानून नहीं था, केवल भारतीय दंड संहिता में कुछ प्रविधान थे। इसके बाद, 2013 में 'महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम' पारित किया गया।

25. विनीत नारायण मामला (1997)

मामले का नाम: विनीत नारायण बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 1997

लोकप्रिय नाम: जैन हवाला मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: सीबीआई की स्वायत्तता और प्रभावी कार्यक्षमता

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को वैधानिक स्थिति देने का निर्देश दिया।

- इसने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को एक स्वायत्त निकाय में बदलने के लिए निर्देश जारी किए।

- अदालत ने एकल निर्देश की मनमानी प्रविधान को भी अमान्य कर दिया, जो CBI को संयुक्त सचिव और उससे उच्च अधिकारियों की जांच के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप CVC अधिनियम, 2003 पारित हुआ, जिसने CVC को वैधानिक स्थिति प्रदान की। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम ने एकल निर्देश को फिर से लागू किया, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में अमान्य घोषित किया।

26. लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ (2002)

मामले का नाम: भारत संघ बनाम लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ

निर्णय का वर्ष: 2002

लोकप्रिय नाम: चुनाव सुधार मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: राजनीति का आपराधिकरण

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं का अपने उम्मीदवारों के पिछले रिकॉर्ड, जिसमें आपराधिक अतीत शामिल है, के बारे में जानने का अधिकार है।

- अदालत ने यह भी कहा कि सूचित मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो लोकतंत्र की नींव हैं।

- इसके परिणामस्वरूप, चुनाव आयोग को यह अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया कि उम्मीदवार निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

- (a) पिछले आपराधिक सजा;

- (b) लंबित आपराधिक मामले;

- (c) संपत्तियाँ और देनदारियाँ;

- (d) शैक्षिक योग्यताएँ।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, 2003 में, चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया जिसमें संसद या राज्य विधानसभा के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्रों में उपरोक्त जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता थी।

27. T.M.A. पाई फाउंडेशन मामला (2002)

मामले का नाम: T.M.A. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटका राज्य

निर्णय का वर्ष: 2002

लोकप्रिय नाम: अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के अधिकार

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 29 और 30

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के अधिकारों और वैध प्रतिबंधों के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए।

- (a) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, जो अनुच्छेद 30 के तहत आते हैं, राज्य-वार निर्धारित किए जाते हैं।

- (b) अनुच्छेद 30(1) शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है।

- (c) सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश राज्य द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता, सिवाय बुनियादी पात्रता शर्तों के।

- (d) शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए नियामक उपायों की अनुमति है।

- (e) एक बार सहायता प्राप्त करने के बाद, संस्थान अनुच्छेद 29(2) के तहत संचालित होता है और धर्म, जाति, या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

- (f) सहायता प्राप्त पेशेवर संस्थाएँ प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता कर सकती हैं।

- (g) अल्पसंख्यक संस्थानों को एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जिसमें पेशेवर और उच्च शिक्षा में मेरिट पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय और मंडल मामले (2005) के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए, 93वां संशोधन अधिनियम (2005) पारित किया गया। इस संशोधन ने राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, या अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया।

28. नवीन जिंदल मामला (2004)

मामले का नाम: भारत संघ बनाम नवीन जिंदल

निर्णय का वर्ष: 2004

लोकप्रिय नाम: राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 19

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराने का अधिकार एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत gwaranted है।

- यह अधिकार एक नागरिक की निष्ठा और देश के प्रति गर्व का प्रतिनिधित्व करता है।

- हालांकि, यह स्पष्ट किया कि इस अधिकार का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं होना चाहिए।

29. प्रकाश सिंह मामला (2006)

मामले का नाम: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 2006

लोकप्रिय नाम: पुलिस सुधार

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार लागू करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, और संघ शासित क्षेत्रों को सात निर्देश दिए।

- इन निर्देशों में राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, DGP का चयन UPSC द्वारा पैनल में शामिल तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से करना, DGP और ऑपरेशनल ड्यूटी पर अधिकारियों के लिए न्यूनतम दो साल की कार्यकाल, कानून और व्यवस्था पुलिस से अन्वेषण पुलिस को अलग करना, पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना, पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन, और केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना शामिल हैं।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप देश में आंशिक पुलिस सुधारों की शुरुआत हुई, हालांकि यह पुलिस प्रणाली के कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सका। अधिकांश राज्यों में राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस स्थापना बोर्ड स्थापित किए गए हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता सीमित है।

30. M. नागराज मामला (2006)

मामले का नाम: M. नागराज बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 2006

लोकप्रिय नाम: SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने 77वां संशोधन अधिनियम (1995), 81वां संशोधन अधिनियम (2000), 82वां संशोधन अधिनियम (2000), और 85वां संशोधन अधिनियम (2001) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

- इसने कहा कि ये संशोधन, जो अनुच्छेद 16(4A) और अनुच्छेद 16(4B) को जोड़ते हैं, अनुच्छेद 16(4) से उत्पन्न होते हैं और इसकी संरचना को नहीं बदलते।

- वे पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की कमी के नियंत्रण कारकों को बनाए रखते हैं, जिससे राज्य को आरक्षण प्रदान करने की अनुमति मिलती है।

- ये संशोधन विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होते हैं और संविधान की आवश्यकताओं को समाप्त नहीं करते हैं, जैसे कि 50% की सीमा, क्रीमी लेयर का सिद्धांत, OBC, SC, और ST के बीच उप-वर्गीकरण।

23. एस.आर. बुम्मई मामला (1994)

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की। हालांकि, उसने 1988 में नागालैंड, 1989 में कर्नाटक, और 1991 में मेघालय में राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक और अमान्य माना। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्थापित किए:

- अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणाएँ न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

- घोषणा को सही ठहराने के लिए प्रासंगिक सामग्री का बोझ संघ सरकार पर है।

- अनुच्छेद 74(2) राष्ट्रपति द्वारा संतोष प्राप्त करने में प्रयुक्त सामग्री की जांच को रोकता नहीं है।

- यदि राष्ट्रपति की घोषणा अमान्य घोषित की जाती है, तो कोर्ट विधान सभा और मंत्रिमंडल को पुनर्स्थापित करने का अधिकार रखता है, भले ही इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत किया गया हो।

- धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न हिस्सा है, और राज्य सरकार द्वारा किए गए धर्मनिरपेक्षता विरोधी कृत्य राष्ट्रपति शासन लगाने का वैध आधार बन सकते हैं।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र द्वारा शक्ति के मनमाने उपयोग पर एक नियंत्रण स्थापित किया।

24. विशाका मामला (1997)

मामले का नाम: विशाका बनाम राजस्थान राज्य

निर्णय का वर्ष: 1997

लोकप्रिय नाम: कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न

संबंधित विषय/मुद्दा: अनुच्छेद 15 और 21

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 15 और 21 का उल्लंघन है। उसने सार्वजनिक और निजी कार्य वातावरण में नियोक्ताओं या अन्य प्रासंगिक व्यक्तियों की जिम्मेदारी पर जोर दिया कि वे महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकें। कोर्ट ने इस विषय पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए और सभी कर्मचारियों द्वारा इनका कठोर पालन करने की मांग की, जब तक कि इस विषय पर उचित कानून लागू नहीं हो जाता।

निर्णय का प्रभाव

‘विशाका दिशानिर्देशों’ के रूप में जाने जाने वाले इन दिशानिर्देशों ने इस मुद्दे पर विधायी अंतराल को संबोधित किया। इससे पहले कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई विशिष्ट घरेलू कानून नहीं था, सिवाय भारतीय दंड संहिता में कुछ प्रावधानों के। इसके बाद, 2013 में यौन उत्पीड़न (कार्यस्थल पर रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम लागू किया गया, जो यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है और शिकायतों के निपटारे के तंत्र प्रदान करता है।

25. विनीत नारायण मामला (1997)

मामले का नाम: विनीत नारायण बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 1997

लोकप्रिय नाम: जैन हवाला मामला

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को वैधानिक दर्जा देने का आदेश दिया। इसके अलावा, उसने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को एक स्वायत्त निकाय में बदलने के लिए निर्देश जारी किए, जिससे कि यह प्रभावी और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए भी इसी तरह के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने एकल निर्देश के मनमाने प्रावधान को भी अमान्य किया, जिसमें CBI को संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की जांच करने के लिए केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता थी।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, 2003 में CVC अधिनियम पारित हुआ, जो CVC को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इस अधिनियम ने CBI, विशेष रूप से भ्रष्टाचार के मामलों में, की देखरेख CVC को सौंपी। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि इस अधिनियम ने एकल निर्देश को पुनर्स्थापित किया, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए अमान्य कर दिया।

26. लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ (2002)

मामले का नाम: भारत संघ बनाम लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ

निर्णय का वर्ष: 2002

लोकप्रिय नाम: चुनाव सुधार मामला

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं का अपने उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त, जिसमें आपराधिक अतीत शामिल है, के बारे में जानने का अधिकार है, जो उनके अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आता है - भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोर्ट ने जोर दिया कि सूचित मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो लोकतंत्र की आधारशिला हैं। इसके परिणामस्वरूप, चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया कि वह उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करना अनिवार्य करे: (a) पूर्व आपराधिक सजा; (b) लंबित आपराधिक मामले; (c) संपत्ति और देनदारियाँ; और (d) शैक्षिक योग्यता।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, चुनाव आयोग ने 2003 में एक आदेश जारी किया जिसमें संसद या राज्य विधान सभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से उनके नामांकन पत्रों में निर्दिष्ट जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता थी। हलफनामे में गलत जानकारी प्रदान करना अब एक चुनावी अपराध माना जाता है।

27. टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन मामला (2002)

मामले का नाम: टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य

निर्णय का वर्ष: 2002

लोकप्रिय नाम: अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के अधिकार

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के अधिकारों और अनुमत प्रतिबंधों के संबंध में कुछ प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए, जो सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त दोनों प्रकार के हैं। इनमें शामिल हैं:

- (a) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, जो अनुच्छेद 30 के तहत आते हैं, राज्यवार निर्धारित होते हैं।

- (b) अनुच्छेद 30(1) पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है, यहां तक कि पेशेवर शिक्षा के लिए भी।

- (c) बिना सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश राज्य द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता, सिवाय बुनियादी पात्रता शर्तों के।

- (d) शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के लिए नियामक उपायों की अनुमति है।

- (e) एक बार सहायता प्राप्त होने के बाद, संस्थान अनुच्छेद 29(2) के अधीन होता है और धर्म, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

- (f) सहायता प्राप्त पेशेवर संस्थान प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता कर सकते हैं।

- (g) अल्पसंख्यक संस्थानों को एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, पेशेवर और उच्च शिक्षा में योग्यता पर जोर देते हुए।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय और मंडल मामले (2005) के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए, 93वीं संशोधन अधिनियम (2005) पारित किया गया। इस संशोधन ने राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों में, निजी संस्थानों सहित, प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया, सिवाय अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के।

28. नवीन जिंदल मामला (2004)

मामले का नाम: भारत संघ बनाम नवीन जिंदल

निर्णय का वर्ष: 2004

लोकप्रिय नाम: राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता से सम्मान और गरिमा के साथ फहराने का अधिकार एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यह अधिकार नागरिक की देश के प्रति निष्ठा और गर्व के भाव का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अधिकार का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए या अन्यथा नहीं किया जाना चाहिए।

29. प्रकाश सिंह मामला (2006)

मामले का नाम: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 2006

लोकप्रिय नाम: पुलिस सुधार

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार लागू करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, और संघ शासित प्रदेशों को सात निर्देश दिए, जिससे कि पुलिस मशीनरी बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्य कर सके। इन निर्देशों में शामिल हैं:

- राज्य सुरक्षा आयोग का गठन,

- DGP का चयन UPSC द्वारा पैनल में शामिल तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से,

- DGP और संचालनात्मक कर्तव्यों पर अधिकारियों के लिए न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष,

- जांच पुलिस और कानून व्यवस्था पुलिस को अलग करना,

- पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन,

- राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का निर्माण, और

- केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप देश में आंशिक पुलिस सुधारों की शुरुआत हुई, क्योंकि यह पुलिस प्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सका, विशेष रूप से पदस्थापना और स्थानांतरण में। हालांकि अधिकांश राज्यों में राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस स्थापना बोर्ड स्थापित किए गए हैं, उनकी प्रभावशीलता सीमित है, और उनके पास बाध्यकारी सिफारिशें करने का अधिकार नहीं है। हालाँकि, विभिन्न मामलों में उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है।

30. एम. नागराज मामला (2006)

मामले का नाम: एम. नागराज बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 2006

लोकप्रिय नाम: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 77वें संशोधन अधिनियम (1995), 81वें संशोधन अधिनियम (2000), 82वें संशोधन अधिनियम (2000), और 85वें संशोधन अधिनियम (2001) की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की। उसने कहा कि ये संशोधन, जो अनुच्छेद 16(4A) और अनुच्छेद 16(4B) को सम्मिलित करते हैं, अनुच्छेद 16(4) से उत्पन्न होते हैं और इसकी संरचना में बदलाव नहीं करते। ये पिछलेपन और प्रतिनिधित्व की कमी के नियंत्रण कारकों को बनाए रखते हैं, जिससे राज्य को आरक्षण प्रदान करने की अनुमति मिलती है, जबकि राज्य प्रशासन की समग्र दक्षता को अनुच्छेद 335 के तहत ध्यान में रखा जाता है। ये संशोधन विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होते हैं और 50% की सीमा, क्रीमी लेयर की अवधारणा, OBC, SC और ST के बीच उप-वर्गीकरण जैसे संवैधानिक आवश्यकताओं को समाप्त नहीं करते, जैसा कि इंद्रा साहनी मामले (1992) और R.K. सबह्यवाल मामले (1995) में स्थापित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 15 और 21 का उल्लंघन है। इसने सार्वजनिक और निजी कार्य वातावरण में नियोक्ताओं या अन्य संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी को रेखांकित किया कि वे महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकें। अदालत ने इस मामले पर विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए, जो सभी कर्मचारियों द्वारा सख्ती से पालन करने के लिए अनिवार्य हैं, जब तक कि इस विषय पर उचित कानून नहीं बनाया जाता।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने 'विशाखा दिशा-निर्देशों' के रूप में एक सेट स्थापित किया, जिसने इस मुद्दे पर कानूनी कमी को संबोधित किया। इससे पहले, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई विशेष घरेलू कानून नहीं था, सिवाय भारतीय दंड संहिता में कुछ प्रावधानों के। इसके बाद, महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को लागू किया गया, जो यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है और शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है।

विनीत नारायण मामला (1997)

मामले का नाम: विनीत नारायण बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 1997

प्रचलित नाम: जैन हवाला मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: सीबीआई की स्वायत्तता और प्रभावी कार्यप्रणाली

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: निर्दिष्ट नहीं

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को वैधानिक स्थिति प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, इसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक स्वायत्त निकाय में परिवर्तित करने के लिए निर्देश जारी किए, ताकि यह प्रभावी और गैर- partisan तरीके से कार्य कर सके। इसी तरह के निर्देश प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए भी दिए गए। अदालत ने एकल निर्देश के मनमाने प्रावधान को भी अमान्य कर दिया, जिसमें CBI को संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की जांच के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप CVC अधिनियम, 2003 पारित हुआ, जिसने CVC को वैधानिक स्थिति प्रदान की। इस अधिनियम ने CBI की निगरानी, विशेष रूप से भ्रष्टाचार के मामलों में, CVC को सौंप दी। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि इस अधिनियम ने एकल निर्देश को पुनर्स्थापित किया, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के कारण अमान्य घोषित किया गया।

लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ (2002) मामला

मामले का नाम: भारत संघ बनाम लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ

निर्णय का वर्ष: 2002

प्रचलित नाम: चुनाव सुधार मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: राजनीति का अपराधीकरण

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 19

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के अतीत, जिसमें आपराधिक अतीत शामिल है, के बारे में जानने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) - बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उनके अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने जोर दिया कि सूचित मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो लोकतंत्र का एक मूलभूत आधार है। इसलिए, चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया कि वह उम्मीदवारों से निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने को अनिवार्य बनाए:

- (a) पिछले आपराधिक सजा;

- (b) लंबित आपराधिक मामले;

- (c) संपत्तियाँ और देनदारियाँ;

- (d) शैक्षिक योग्यताएँ।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, चुनाव आयोग ने 2003 में एक आदेश जारी किया, जिसमें संसद या राज्य विधानसभा के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्रों पर निर्दिष्ट जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता थी। शपथ पत्र में झूठी जानकारी प्रदान करना अब एक चुनावी अपराध माना जाता है।

टी.एम.ए. पीएआई फाउंडेशन मामला (2002)

मामले का नाम: टी.एम.ए. पीएआई फाउंडेशन बनाम कर्नाटका राज्य

निर्णय का वर्ष: 2002

प्रचलित नाम: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार

संबंधित विषय/मुद्दा: 29 और 30

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों और अनुमेय प्रतिबंधों के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए, जिसमें सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त दोनों संस्थाएँ शामिल हैं। इनमें शामिल हैं:

- (a) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, जो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आते हैं, राज्यवार निर्धारित होते हैं।

- (b) अनुच्छेद 30(1) पसंदीदा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, यहां तक कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी।

- (c) गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश पर राज्य का नियंत्रण केवल मूल पात्रता शर्तों तक सीमित है।

- (d) शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए नियामक उपायों की अनुमति है।

- (e) एक बार सहायता प्राप्त करने पर, संस्थान अनुच्छेद 29(2) द्वारा शासित होता है और धर्म, जाति, जाति, या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

- (f) सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थान प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता कर सकते हैं।

- (g) अल्पसंख्यक संस्थानों को एक निष्पक्ष और पारदर्शी दाखिला प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जो व्यावसायिक और उच्च शिक्षा में मेरिट को महत्व देती है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय और मंडल मामले (2005) के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए, 93वाँ संशोधन अधिनियम (2005) पारित किया गया। इस संशोधन ने राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, या अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों, जिसमें निजी संस्थान भी शामिल हैं, में प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया, सिवाय अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के।

नवीन जिंदल मामला (2004)

मामले का नाम: भारत संघ बनाम नवीन जिंदल

निर्णय का वर्ष: 2004

प्रचलित नाम: राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार

संबंधित विषय/मुद्दा: 19

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराने का अधिकार एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा सुनिश्चित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यह अधिकार एक नागरिक की देश के प्रति वफादारी और गर्व को दर्शाता है। हालांकि, इसने स्पष्ट किया कि इस अधिकार का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों या अन्यथा नहीं किया जाना चाहिए।

प्रकाश सिंह मामला (2006)

मामले का नाम: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 2006

प्रचलित नाम: पुलिस सुधार

संबंधित विषय/मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार लागू करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को सात निर्देश जारी किए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस मशीनरी किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना कार्य करे। इन निर्देशों में शामिल हैं:

- राज्य सुरक्षा आयोग का गठन;

- DGP का चयन UPSC द्वारा पैनल में शामिल तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से करना;

- DGP और संचालनात्मक कर्तव्यों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष होना;

- जांच पुलिस और कानून एवं व्यवस्था पुलिस का विभाजन;

- पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना;

- राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का निर्माण;

- केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप देश में आंशिक पुलिस सुधारों का परिचय हुआ, क्योंकि यह पुलिस प्रणाली के कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सका, विशेष रूप से पदस्थापनों और स्थानांतरण में। हालांकि अधिकांश राज्यों में राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस स्थापना बोर्ड स्थापित किए गए हैं, उनकी प्रभावशीलता सीमित है, और वे बाध्यकारी सिफारिशें करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। हालाँकि, विभिन्न मामलों में, उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए आदेश जारी किए हैं।

एम. नागराज मामला (2006)

मामले का नाम: एम. नागराज बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 2006

प्रचलित नाम: एससी और एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण

संबंधित विषय/मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 77वाँ संशोधन अधिनियम (1995), 81वाँ संशोधन अधिनियम (2000), 82वाँ संशोधन अधिनियम (2000), और 85वाँ संशोधन अधिनियम (2001) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इसने कहा कि ये संशोधन, जो अनुच्छेद 16(4A) और अनुच्छेद 16(4B) को शामिल करते हैं, अनुच्छेद 16(4) से उत्पन्न होते हैं और इसके ढाँचे को नहीं बदलते। ये पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की कमी के नियंत्रक कारकों को बनाए रखते हैं, जिससे राज्य को आरक्षण प्रदान करने की अनुमति मिलती है, जबकि अनुच्छेद 335 के अंतर्गत राज्य प्रशासन की समग्र दक्षता पर विचार किया जाता है। ये संशोधन विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होते हैं और संवैधानिक आवश्यकताओं जैसे 50% की सीमा, क्रीमी लेयर का सिद्धांत, OBCs, SCs, और STs के बीच उप-वर्गीकरण, जैसे कि इंद्रा साहनी मामले (1992) में स्थापित और R.K. सबहायवाल मामले (1995) में निहित प्रतिस्थापन के सिद्धांत को समाप्त नहीं करते।

न्याय के प्रभाव

'विषाखा दिशानिर्देशों' के रूप में जाने जाने वाले एक सेट के दिशानिर्देशों की स्थापना करके, इस न्याय ने इस मुद्दे पर विधायी अंतर को संबोधित किया। इससे पहले, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई विशेष घरेलू कानून नहीं था, कुछ भारतीय दंड संहिता में प्रावधानों को छोड़कर। इसके बाद, 2013 में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम बनाया गया, जो यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र प्रदान करता है।

25. विनीता नारायण मामला (1997)

- मामले का नाम: विनीता नारायण बनाम भारत संघ

- निर्णय का वर्ष: 1997

- प्रसिद्ध नाम: जैन हवाला मामला

- संबंधित विषय/मुद्दा: सीबीआई की स्वायत्तता और कुशल कार्यप्रणाली

- संबंधित अनुच्छेद/तालिका: निर्दिष्ट नहीं

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को वैधानिक स्थिति देने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, इसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक स्वायत्त निकाय में बदलने के लिए निर्देश जारी किए, ताकि प्रभावी और निष्पक्ष कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए भी समान निर्देश दिए गए। अदालत ने एकल निर्देश के मनमाने प्रावधान को भी अमान्य कर दिया, जो CBI को संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की जांच के लिए केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अनिवार्यता निर्धारित करता था।

निर्णय का प्रभाव

इस न्याय के परिणामस्वरूप CVC अधिनियम, 2003 का निर्माण हुआ, जिसने CVC को वैधानिक स्थिति दी। यह अधिनियम CBI के पर्यवेक्षण को CVC को सौंपता है, विशेषकर भ्रष्टाचार मामलों में। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि इस अधिनियम ने एकल निर्देश को पुनर्स्थापित किया, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के कारण अमान्य घोषित किया गया।

26. लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ (2002) का मामला

- मामले का नाम: भारत संघ बनाम लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ

- निर्णय का वर्ष: 2002

- प्रसिद्ध नाम: चुनाव सुधार मामला

- संबंधित विषय/मुद्दा: राजनीति का अपराधीकरण

- संबंधित अनुच्छेद/तालिका: 19

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें उनके आपराधिक अतीत शामिल हैं, जो उनके अनुच्छेद 19(1)(a) - बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अदालत ने यह भी कहा कि सूचित मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो लोकतंत्र का एक मूलस्तंभ है। इसके परिणामस्वरूप, चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया कि वह उम्मीदवारों से निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने को अनिवार्य करे: (a) पूर्व आपराधिक सजाएँ; (b) लंबित आपराधिक मामले; (c) संपत्तियाँ और देनदारियाँ; और (d) शैक्षणिक योग्यताएँ।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, चुनाव आयोग ने 2003 में एक आदेश जारी किया, जिसमें यह अनिवार्य किया गया कि संसद या राज्य विधानमंडल के लिए चुनावी उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र पर निर्दिष्ट जानकारी प्रदान करनी होगी। शपथ पत्र में झूठी जानकारी प्रदान करना अब एक चुनावी अपराध माना जाता है।

27. टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन (2002) का मामला

- मामले का नाम: टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य

- निर्णय का वर्ष: 2002

- प्रसिद्ध नाम: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार

- संबंधित विषय/मुद्दा: 29 और 30

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों और अनुमत प्रतिबंधों के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए, जो कि सहायक और गैर-सहायक दोनों हैं। इनमें शामिल हैं:

- (a) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, जो अनुच्छेद 30 द्वारा कवर किए गए हैं, राज्यवार निर्धारित होते हैं।

- (b) अनुच्छेद 30(1) विकल्प के अनुसार शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार प्रदान करता है, यहां तक कि पेशेवर शिक्षा के लिए भी।

- (c) गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश को राज्य द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता, सिवाय बुनियादी पात्रता की शर्तों के।

- (d) शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए नियामक उपायों की अनुमति है।

- (e) एक बार सहायता प्राप्त होने पर, संस्थान अनुच्छेद 29(2) द्वारा शासित होता है और धर्म, जाति, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

- (f) सहायता प्राप्त पेशेवर संस्थानों को प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता हो सकती है।

- (g) अल्पसंख्यक संस्थानों को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जो पेशेवर और उच्च शिक्षा में मेरिट पर जोर देती है।

निर्णय का प्रभाव

इस न्याय के प्रभावों और मंडल मामले (2005) का सामना करने के लिए, 93वाँ संशोधन अधिनियम (2005) पारित किया गया। इस संशोधन ने राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया, जो कि शैक्षणिक संस्थानों, निजी सहित, में प्रवेश के संदर्भ में है, सिवाय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अनुच्छेद 30(1) के तहत।

28. नवीन जिंदल मामला (2004)

- मामले का नाम: भारत संघ बनाम नवीन जिंदल

- निर्णय का वर्ष: 2004

- प्रसिद्ध नाम: राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार

- संबंधित विषय/मुद्दा: 19

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता से सम्मान और गरिमा के साथ फहराने का अधिकार एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यह अधिकार एक नागरिक की देश के प्रति निष्ठा और गर्व को दर्शाता है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अधिकार का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों या अन्यथा नहीं किया जाना चाहिए।

29. प्रकाश सिंह मामला (2006)

- मामले का नाम: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ

- निर्णय का वर्ष: 2006

- प्रसिद्ध नाम: पुलिस सुधार

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को पुलिस सुधारों को लागू करने के लिए सात निर्देश जारी किए, ताकि पुलिस मशीनरी किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना कार्य करे। इन निर्देशों में शामिल हैं: राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, DGP का चयन UPSC द्वारा पैनल में रखे गए तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से, DGP और संचालन में कार्यरत अधिकारियों के लिए न्यूनतम दो वर्षों की सेवा, जांच पुलिस और कानून एवं व्यवस्था पुलिस का पृथक्करण, पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना, राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का निर्माण, और केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना।

निर्णय का प्रभाव

इस न्याय के परिणामस्वरूप देश में आंशिक पुलिस सुधारों की शुरुआत हुई, क्योंकि यह पुलिस प्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सका, विशेषकर पदस्थापना और स्थानांतरण में। यद्यपि अधिकांश राज्यों में राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस स्थापना बोर्ड स्थापित किए गए हैं, उनकी प्रभावशीलता सीमित है, और उनके पास बाध्यकारी सिफारिशें करने का अधिकार नहीं है। हालाँकि, विभिन्न मामलों में, उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है।

30. एम. नागराज मामला (2006)

- मामले का नाम: एम. नागराज बनाम भारत संघ

- निर्णय का वर्ष: 2006

- प्रसिद्ध नाम: SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 77वें संशोधन अधिनियम (1995), 81वें संशोधन अधिनियम (2000), 82वें संशोधन अधिनियम (2000), और 85वें संशोधन अधिनियम (2001) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि ये संशोधन, जो अनुच्छेद 16(4A) और अनुच्छेद 16(4B) को शामिल करते हैं, अनुच्छेद 16(4) से उत्पन्न होते हैं और इसके ढांचे को नहीं बदलते। ये पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व की कमी के नियंत्रक कारकों को बनाए रखते हैं, जो राज्य को आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देते हैं, जबकि राज्य प्रशासन की समग्र दक्षता को अनुच्छेद 335 के अंतर्गत ध्यान में रखते हैं। ये संशोधन विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होते हैं और संवैधानिक आवश्यकताओं जैसे 50% की सीमा, क्रीमी लेयर की अवधारणा, OBCs, SCs, और STs के बीच उप-श्रेणीकरण को समाप्त नहीं करते हैं, जैसा कि इंद्रा साहनी मामले (1992) और R.K. सभ्यावल मामले (1995) में रखी गई अवधारणा के साथ।

25. विनीता नारायण मामला (1997)

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को वैधानिक स्थिति प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, इसने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को एक स्वायत्त निकाय में परिवर्तित करने के लिए निर्देश जारी किए, ताकि प्रभावी और निष्कक्षीय कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए भी इसी प्रकार के निर्देश दिए गए। अदालत ने 'सिंगल डायरेक्टिव' के मनमाने प्रावधान को भी अमान्य कर दिया, जिसमें CBI को संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की जांच के लिए केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप CVC अधिनियम, 2003 का निर्माण हुआ, जिसने CVC को वैधानिक स्थिति प्रदान की। इस अधिनियम ने CBI की निगरानी, विशेष रूप से भ्रष्टाचार के मामलों में, CVC को दी। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम ने 'सिंगल डायरेक्टिव' को पुनर्स्थापित किया, जिसे बाद में 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए अमान्य घोषित किया गया।

26. लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ (2002) मामला

मामले का नाम: भारत संघ बनाम लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ

निर्णय का वर्ष: 2002

प्रसिद्ध नाम: चुनाव सुधार मामला

संबंधित विषय/मुद्दा: राजनीति का अपराधीकरण

संबंधित अनुच्छेद/अनुसूची: 19

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं का अपने उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि, जिसमें आपराधिक अतीत शामिल है, के बारे में जानने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1)(क) - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उनके अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने यह भी कहा कि सूचित मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो लोकतंत्र का एक आधार है। परिणामस्वरूप, चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया कि उम्मीदवारों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

- (a) पूर्व आपराधिक सजा;

- (b) लंबित आपराधिक मामले;

- (c) संपत्तियां और देनदारियां;

- (d) शैक्षिक योग्यताएं।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, चुनाव आयोग ने 2003 में एक आदेश जारी किया, जिसमें संसद या राज्य विधानसभा के लिए चुनाव करने वाले उम्मीदवारों से उनके नामांकन पत्रों पर निर्धारित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता थी। शपथ पत्र में झूठी जानकारी प्रदान करना अब एक चुनावी अपराध माना जाता है।

27. टी.एम.ए. पीएआई फाउंडेशन मामला (2002)

मामले का नाम: टी.एम.ए. पीएआई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य

निर्णय का वर्ष: 2002

प्रसिद्ध नाम: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार

संबंधित विषय/मुद्दा: 29 और 30

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों और अनुमेय प्रतिबंधों के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए, जो कि सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त दोनों हैं। इनमें शामिल हैं:

- (a) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, जो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आते हैं, राज्य-वार निर्धारित होते हैं।

- (b) अनुच्छेद 30(1) पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार प्रदान करता है, यहां तक कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए।

- (c) गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, सिवाय बुनियादी पात्रता शर्तों के।

- (d) शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए नियामक उपायों की अनुमति है।

- (e) एक बार सहायता प्राप्त होने पर, संस्थान अनुच्छेद 29(2) के तहत शासित होता है और धर्म, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

- (f) सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थान प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता कर सकते हैं।

- (g) अल्पसंख्यक संस्थानों को एक उचित और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जो व्यावसायिक और उच्च शिक्षा में merit पर जोर देती है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय और मंडल मामले (2005) के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए, 93वां संशोधन अधिनियम (2005) लागू किया गया। इस संशोधन ने राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया, जिसमें निजी संस्थान भी शामिल हैं, सिवाय अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के।

28. नवीन जिंदल मामला (2004)

मामले का नाम: भारत संघ बनाम नवीन जिंदल

निर्णय का वर्ष: 2004

प्रसिद्ध नाम: राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार

संबंधित विषय/मुद्दा: 19

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्रता से फहराने का अधिकार एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1)(क) द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यह अधिकार एक नागरिक की देश के प्रति निष्ठा और गर्व का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अधिकार का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए या अन्यथा नहीं किया जाना चाहिए।

29. प्रकाश सिंह मामला (2006)

मामले का नाम: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 2006

प्रसिद्ध नाम: पुलिस सुधार

संबंधित विषय/मुद्दा:

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों को लागू करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए सात निर्देश जारी किए, ताकि पुलिस प्रणाली बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्य कर सके। इन निर्देशों में शामिल हैं:

- राज्य सुरक्षा आयोग का गठन;

- DGP का चयन UPSC द्वारा पैनल में शामिल तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से;

- DGP और ऑपरेशनल ड्यूटी पर अधिकारियों के लिए न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष;

- जांच पुलिस और कानून एवं व्यवस्था पुलिस के बीच विभाजन;

- पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना;

- राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का निर्माण;

- केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय ने देश में आंशिक पुलिस सुधारों की शुरुआत की, क्योंकि यह पुलिस प्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सका, विशेषकर पदस्थापन और स्थानांतरण के मामलों में। हालांकि, अधिकांश राज्यों में राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस स्थापना बोर्ड स्थापित किया गया है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता सीमित है और उन्हें बाध्यकारी सिफारिशें करने का अधिकार नहीं है। हालांकि, कई मामलों में उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए आदेश जारी किए।

30. एम. नागराज मामला (2006)

मामले का नाम: एम. नागराज बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 2006

प्रसिद्ध नाम: अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण

संबंधित विषय/मुद्दा:

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 77वें संशोधन अधिनियम (1995), 81वें संशोधन अधिनियम (2000), 82वें संशोधन अधिनियम (2000), और 85वें संशोधन अधिनियम (2001) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि ये संशोधन, जिन्होंने अनुच्छेद 16(4A) और अनुच्छेद 16(4B) को जोड़ा, अनुच्छेद 16(4) से व्युत्पन्न होते हैं और इसकी संरचना को नहीं बदलते। ये पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की कमी के नियंत्रक कारकों को बनाए रखते हैं, जिससे राज्य को आरक्षण प्रदान करने की अनुमति है, जबकि राज्य प्रशासन की समग्र दक्षता को अनुच्छेद 335 के तहत ध्यान में रखा जा सकता है। ये संशोधन विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होते हैं और संविधान की आवश्यकताओं जैसे 50% की सीमा, क्रीमी लेयर की अवधारणा, OBCs, SCs, और STs के बीच उप-श्रेणीकरण को समाप्त नहीं करते, जैसा कि इंद्रा साहनी मामले (1992) और R.K. सब्हायवल मामले (1995) में निर्धारित किया गया है।

26. लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ (Association for Democratic Reforms) मामला (2002)

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं का अधिकार है कि वे अपने उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त, जिसमें आपराधिक अतीत भी शामिल है, के बारे में जानें। यह अधिकार अनुच्छेद 19(1)(क) - बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सूचित मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो लोकतंत्र की नींव हैं। इसके परिणामस्वरूप, चुनाव आयोग को यह अनिवार्य करने के लिए निर्देशित किया गया कि उम्मीदवारों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:- (क) पूर्व आपराधिक सजा;

- (ख) लंबित आपराधिक मामले;

- (ग) संपत्तियां और देनदारियां;

- (घ) शैक्षणिक योग्यताएं।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के बाद, चुनाव आयोग ने 2003 में एक आदेश जारी किया जिसमें संसद या राज्य विधान मंडल के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्रों पर निर्दिष्ट जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता थी। हलफनामे में गलत जानकारी प्रदान करना अब एक चुनावी अपराध माना जाता है।

27. टी.एम.ए. पीआई फाउंडेशन मामला (2002)

मामले का नाम: टी.एम.ए. पीआई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य

निर्णय का वर्ष: 2002

प्रसिद्ध नाम: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार

संबंधित विषय/मुद्दा: 29 और 30

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों और अनुमत प्रतिबंधों के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए। इनमें शामिल हैं:

- (क) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, जो अनुच्छेद 30 द्वारा कवर हैं, राज्यवार निर्धारित होते हैं।

- (ख) अनुच्छेद 30(1) पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है, यहां तक कि पेशेवर शिक्षा के लिए भी।

- (ग) बिना सहायता वाले अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, सिवाय बुनियादी योग्यता शर्तों के।

- (घ) शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए नियामक उपायों की अनुमति है।

- (च) एक बार सहायता प्राप्त करने के बाद, संस्थान अनुच्छेद 29(2) के तहत शासित होता है और धर्म, जाति, नस्ल, या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

- (छ) सहायता प्राप्त पेशेवर संस्थान प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता कर सकते हैं।

- (ज) अल्पसंख्यक संस्थानों को एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जो पेशेवर और उच्च शिक्षा में योग्यता पर जोर देती है।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय और मंडल मामले (2005) के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए, 93वां संशोधन अधिनियम (2005) लागू किया गया। इस संशोधन ने राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, या अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को लेकर विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया, जिसमें निजी संस्थान भी शामिल हैं, सिवाय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के जो अनुच्छेद 30(1) के तहत आते हैं।

28. नवीन जिंदल मामला (2004)

मामले का नाम: भारत संघ बनाम नवीन जिंदल

निर्णय का वर्ष: 2004

प्रसिद्ध नाम: राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार

संबंधित विषय/मुद्दा: 19

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ मुक्त रूप से फहराने का अधिकार एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1)(क) द्वारा garantied है। यह अधिकार एक नागरिक की देश के प्रति निष्ठा और गर्व का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अधिकार का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए या अन्यथा नहीं किया जाना चाहिए।

29. प्रकाश सिंह मामला (2006)

मामले का नाम: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 2006

प्रसिद्ध नाम: पुलिस सुधार

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सात निर्देश जारी किए, जिसका उद्देश्य पुलिस सुधारों को लागू करना था, यह सुनिश्चित करते हुए कि पुलिस मशीनरी किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना कार्य करे। ये निर्देश शामिल हैं:

- (क) राज्य सुरक्षा आयोग का गठन;

- (ख) DGP का चयन UPSC द्वारा पैनल में शामिल तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से;

- (ग) DGP और संचालनात्मक कर्तवियों पर अधिकारियों के लिए न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष;

- (घ) जांच पुलिस और कानून एवं व्यवस्था पुलिस के बीच विभाजन;

- (च) पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना;

- (छ) राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का निर्माण;

- (ज) केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना।

निर्णय का प्रभाव

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, देश में आंशिक पुलिस सुधारों की शुरुआत हुई, क्योंकि यह पुलिस प्रणाली के कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सका, विशेष रूप से पदस्थापना और स्थानांतरण में। हालांकि अधिकांश राज्यों में राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस स्थापना बोर्ड स्थापित किए गए हैं, उनकी प्रभावशीलता सीमित है, और उनके पास बाध्यकारी सिफारिशें करने का अधिकार नहीं है। फिर भी, विभिन्न मामलों में, उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए हैं।

30. एम. नागराज मामला (2006)

मामले का नाम: एम. नागराज बनाम भारत संघ

निर्णय का वर्ष: 2006

प्रसिद्ध नाम: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 77वें संशोधन अधिनियम (1995), 81वें संशोधन अधिनियम (2000), 82वें संशोधन अधिनियम (2000), और 85वें संशोधन अधिनियम (2001) की संविधानिक वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि ये संशोधन, जिन्होंने अनुच्छेद 16(4A) और अनुच्छेद 16(4B) को जोड़ा, अनुच्छेद 16(4) से निकले हैं और इसकी संरचना को नहीं बदलते। ये पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की कमी के नियंत्रक कारकों को बनाए रखते हैं, जिससे राज्य को आरक्षण प्रदान करने की अनुमति मिलती है, जबकि राज्य प्रशासन की समग्र दक्षता को अनुच्छेद 335 के तहत ध्यान में रखा जाता है। ये संशोधन विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होते हैं और संविधानिक आवश्यकताओं जैसे 50% सीमा, क्रीमी लेयर की अवधारणा, ओबीसी, एससी और एसटी के बीच उप-वर्गीकरण, जैसा कि इंद्रा साहनी मामले (1992) में स्थापित किया गया है, और प्रतिस्थापन की अंतर्निहित अवधारणा के साथ आधारित पद-आधारित रोस्टर की अवधारणा को समाप्त नहीं करते।

27. टी.एम.ए. पी.ए.एल फाउंडेशन मामला (2002)

27. टी.एम.ए. पी.ए.एल फाउंडेशन मामला (2002)

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय