भारतीय दर्शन में नैतिकता | यूपीएससी मेन्स: नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता - UPSC PDF Download

भारतीय दर्शन में नैतिकता

- भारतीय दृष्टिकोण में, एक व्यक्ति के कर्तव्यों का विस्तार केवल मानव समाज तक ही नहीं, बल्कि सभी संवेदनशील प्राणियों तक होता है। भारतीय दर्शन सिखाता है, "अपने पड़ोसी से प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो, और हर जीवित प्राणी तुम्हारा पड़ोसी है।" नैतिक दर्शन भारत में एक अच्छे और अनुशासित जीवन जीने का अभ्यास है।

- भारतीय नैतिकता का दृष्टिकोण पश्चिमी नैतिकता से भिन्न है। जबकि पश्चिमी नैतिकता एक बौद्धिक प्रयास है, भारतीय दर्शन इसे एक जीवन जीने के तरीके के रूप में देखता है, जिसका उद्देश्य अंतिम वास्तविकता की अनुभूति करना है।

भारतीय दर्शन के स्कूल

- भारतीय दर्शन के स्कूलों को आमतौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: ऑर्थोडॉक्स (अस्टीका) और हेटेरोडॉक्स (नास्तिका)। छह प्रमुख दार्शनिक प्रणालियाँ—मिमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, और वैशेषिका—भारतीय दर्शन के ऑर्थोडॉक्स स्कूल माने जाते हैं। ये स्कूल वेदों के अधिकार को स्वीकार करते हैं, यही कारण है कि इन्हें ऑर्थोडॉक्स या अस्टीका स्कूल कहा जाता है।

- दूसरी ओर, तीन प्रमुख दार्शनिक प्रणालियाँ—चार्वाक, बौद्ध, और जैन—हेटेरोडॉक्स स्कूलों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। ये स्कूल वेदों के अधिकार को नहीं मानते, इसलिए इन्हें हेटेरोडॉक्स या नास्तिका स्कूल कहा जाता है।

भारतीय नैतिकता की विशेषताएँ: ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स

सभी भारतीय विचार प्रणालियाँ, चाहे वे परंपरागत हों या गैर-परंपरागत, कुछ सामान्य विशेषताएँ साझा करती हैं। भारतीय नैतिकता की विशेषताएँ निम्नलिखित रूप में वर्णित की जा सकती हैं:

- भारतीय नैतिकता मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे पुरानी नैतिक दर्शन है। परंपरागत और गैर-परंपरागत विद्यालयों (भगवान बुद्ध के समय के आसपास, लगभग 487 ईसा पूर्व को छोड़कर) का कालक्रम निर्धारित करना कठिन है। भारतीय नैतिकता का लंबा इतिहास इसके अनुयायियों के व्यावहारिक जीवन में गहरी अंतःक्रिया का कारण बना है। भारतीय दर्शन के प्रत्येक विद्यालय नैतिक आदर्शों के स्थायित्व को बनाए रखता है, जो आज भी अपरिवर्तित हैं।

- भारतीय विचारक इस दुनिया में पूर्णता के जीवन को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक विधियाँ प्रस्तावित करते हैं। योग, जैनवाद, और बौद्ध धर्म के शिष्य हजारों वर्षों से नैतिक आचार के नियमों का पालन करते आ रहे हैं। भारतीय नैतिक दर्शन का लक्ष्य केवल नैतिक आदर्शों पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि उन आदर्शों की ओर ले जाने वाले मार्ग पर चलना भी है।

- भारतीय नैतिकता का एक मजबूत और गहरा मेटाफिजिकल आधार है। प्रत्येक दर्शन स्कूल उन मेटाफिजिकल आदर्शों की ओर इशारा करता है जिन्हें अनुभव किया जाना है। यहाँ सिद्धांत और अभ्यास का एक संश्लेषण है, जो बौद्धिक समझ को अंतिम वास्तविकता (जैसे कि कैवल्य, निर्वाण आदि) के प्रत्यक्ष अनुभव के साथ मिलाता है। भारतीय नैतिकता में, बौद्धिकता और नैतिकता दो मार्गदर्शक शक्तियाँ हैं जो आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करती हैं।

- भारतीय नैतिकता अपरिवर्तनीय और आध्यात्मिक है। इसका उद्देश्य सुख, दुःख, सही, गलत, अच्छे और बुरे को पार करके सर्वोच्च वास्तविकता का अनुभव करना है। इन आदर्शों का अनुभव आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

- भारतीय नैतिकता मानवतावादी है। यह व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य जीवन, साथ ही व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के बीच संतुलन की खोज करती है। नैतिक संहिता इस प्रकार निर्धारित की गई है कि यह व्यक्तिगत प्रगति और सामाजिक कल्याण दोनों को सुनिश्चित करती है, जिससे सामंजस्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। नैतिकता का अंतिम लक्ष्य मानवता की भलाई है।

- भारतीय नैतिक विचारक अहिंसा, प्रेम, करुणा, और सभी जीवों के प्रति सद्भावना का समर्थन करते हैं। यह करुणा मानवों से आगे बढ़कर पौधों, जानवरों, और सभी दृश्य और अदृश्य जीवन रूपों को शामिल करती है।

- भारतीय विचारक कर्म का सिद्धांत में विश्वास करते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक क्रिया, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, व्यक्ति के जीवन में अपनी विशेष परिणाम उत्पन्न करती है, विशेषतः जब वह परिणामों की इच्छा के साथ की जाती है। यह सार्वभौमिक नैतिक कानून सभी व्यक्तियों के जीवन को नियंत्रित करता है। कर्म का सिद्धांत उन क्रियाओं द्वारा उत्पन्न एक शक्ति है जो फल देने की क्षमता रखती है, जो नैतिक मूल्यों के संरक्षण का प्रतिनिधित्व करती है। चार्वाकों को छोड़कर, सभी भारतीय विद्यालय कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं।

पुरुषार्थ

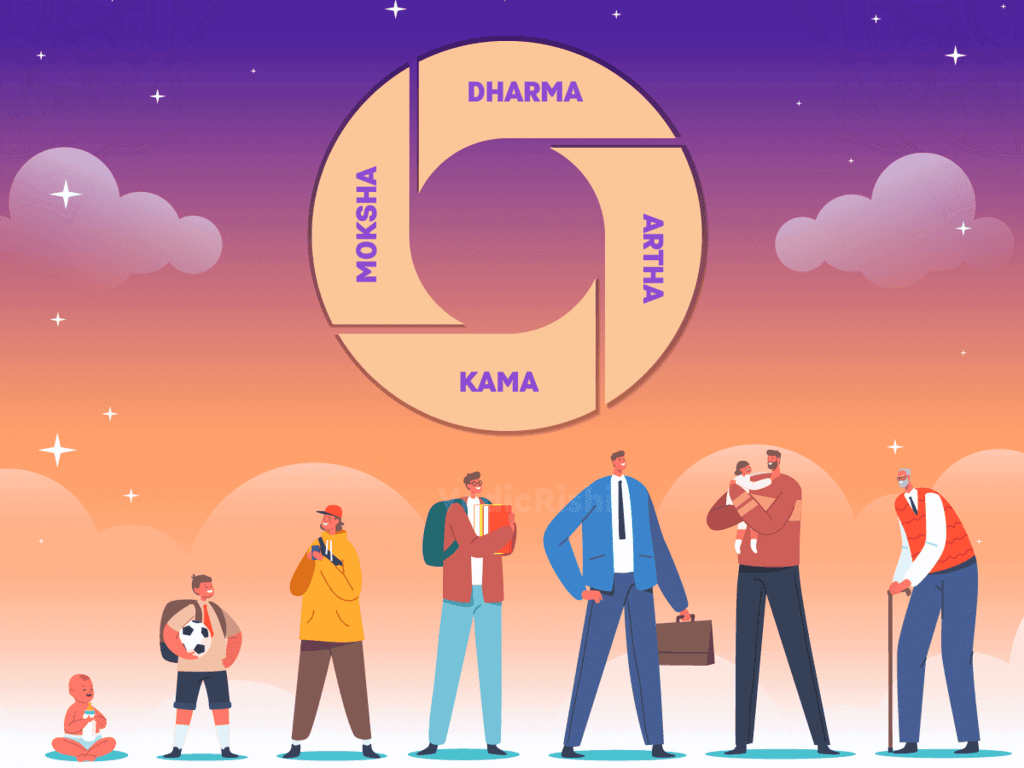

भारतीय विचारकों ने केवल अंतिम वास्तविकता को समझने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसे अनुभव करने का भी प्रयास किया। उनके दृष्टिकोण में, दर्शन एक अच्छे जीवन जीने की कला है। उन्होंने चार सर्वोच्च लक्ष्य निर्धारित किए, जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। "पुरुषार्थ" शब्द उन लक्ष्यों या उद्देश्यों को संदर्भित करता है जिनके लिए हर मानव, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, को प्रयास करना चाहिए। पुरुषार्थवाद मानव मूल्यों का एक व्यापक भारतीय सिद्धांत है। इस दर्शन के अनुसार, मानव तर्कशील, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्राणी हैं, और उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। एक अच्छे जीवन की प्राप्ति इन चार सर्वोच्च लक्ष्यों के अनुसरण के माध्यम से होती है। अर्थ भौतिक आवश्यकताओं को संबोधित करता है, काम मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, और मोक्ष आध्यात्मिक संतोष पर केंद्रित होता है। धर्म, जो कि सद्गुण का प्रतिनिधित्व करता है, एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा साथ रहता है।

- शब्द 'धर्म' मूल 'धृ' से निकला है, जिसका अर्थ है एक साथ रखना, बनाए रखना और पोषण करना। शाब्दिक रूप से, 'धर्म' का अर्थ है "जो एक साथ रखता है।" यह व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य का आधार और समाज में व्यवस्था का निर्माण करता है, जिससे यह सामाजिक और नैतिक व्यवस्था का आधार बनता है। ("धारणात धर्म इत्याहुः")। सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में, धर्म उन सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है जो सामाजिक संबंधों में सामंजस्य और एक व्यक्ति के चरित्र की अखंडता को बढ़ावा देते हैं। चार पुरुषार्थों में, धर्म हमेशा पहले सूचीबद्ध होता है और इसे प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सभी मानव प्रयासों को नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के साथ संरेखित होना चाहिए। धर्म को मानवों की विशिष्ट विशेषता माना जाता है। जबकि सभी जीवित प्राणी खाने, सोने, दुःख अनुभव करने, और यौन संबंध बनाने जैसी बुनियादी गतिविधियों में संलग्न होते हैं, धर्म मानवों को अलग करता है। यह नैतिक और चिंतनशील जागरूकता का प्रतीक है। मानव तर्कशील और आध्यात्मिक प्राणी हैं जो केवल भूख, यौन संबंध और सुरक्षा जैसी जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने में संतुष्ट नहीं होते। उनके पास उच्चतर आवश्यकताएँ हैं—मनोवैज्ञानिक, नैतिक, और आध्यात्मिक।

निष्काम कर्म का विचार (कर्तव्यों का निष्काम प्रदर्शन)

- भगवद गीता हिंदू धर्म का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली धार्मिक ग्रंथ है, जो हिंदू दर्शन के महत्वपूर्ण तत्वों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। प्रसिद्ध भारतीय विचारक जैसे शंकराचार्य, रामानुज, माधव, और ज्ञानेश्वर ने गीता पर गहन टिप्पणियाँ लिखी हैं। प्रमुख राष्ट्रीय नेता जैसे लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने इसके उपदेशों से प्रेरणा ली। गीता की दार्शनिक सामग्री मुख्यतः उपनिषदों से आती है, और इसमें सांख्य और योग सहित विभिन्न दार्शनिक स्कूलों के तत्व शामिल हैं।

- गीता निष्काम कर्म के मार्ग का समर्थन करती है, जिसका अर्थ है अपनी कर्तव्यों का निर्वहन स्वार्थ रहित रूप से करना, बिना अपने कार्यों के परिणामों की अपेक्षा किए। यह सिखाती है कि कर्तव्यों का पालन स्वार्थी उद्देश्यों के बिना किया जाना चाहिए, और कार्यों के फल को दिव्य को अर्पित किया जाना चाहिए। जबकि हमारे पास अपने कर्तव्यों को निभाने का अधिकार है, हम अपने कार्यों के परिणामों पर कोई नियंत्रण या अधिकार नहीं रखते। कार्य हमारे नियंत्रण में हैं, लेकिन उनके परिणाम नहीं।

- गीता का आदर्श कर्तव्यों को निष्क्रियता के साथ निभाना है। यह कार्यों का त्याग करने की सलाह नहीं देती बल्कि कार्य के भीतर त्याग की बात करती है। गीता सब कुछ छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि स्वार्थी इच्छाओं और कार्यों के परिणामों के प्रति आसक्ति को छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। एक व्यक्ति को पुरस्कारों की अपेक्षाओं को छोड़कर अपने निर्धारित कर्तव्यों के पालन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- गीता की नैतिकता न तो भोगवादी है और न ही तपस्वी। यह न तो आनंद के अति-पीड़न को स्वीकार करती है और न ही इच्छाओं के पूर्ण दमन को। इसके बजाय, यह मानव इच्छाओं की नियंत्रित संतोषजनकता का समर्थन करती है। गीता की नैतिकता व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती है।

बौद्धिक नैतिकता

बौद्ध नैतिकता करुणामय और मानवतावादी है, जो प्रेम के सुसमाचार के इर्द-गिर्द केंद्रित है। बुद्ध की शिक्षाएँ सभी सृष्टि के प्रति सच्चे प्रेम को विकसित करने पर जोर देती हैं और दुःख के स्वभाव, इसके उद्भव, इसके cessation, और इसके अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। बौद्ध धर्म में नैतिकता के मुख्य दिशानिर्देशों को पाँच प्रीसेप्ट के रूप में जाना जाता है, जो परंपरा के नैतिक सिद्धांतों को संक्षेपित करते हैं। ये प्रीसेप्ट कठोर नियम या आज्ञाएँ नहीं हैं, बल्कि प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं जिन्हें व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनाने का चयन करता है, उन्हें बुद्धिमानी और संवेदनशीलता के साथ लागू करता है। बौद्ध धर्म यह मानता है कि जीवन जटिल है और कई चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, इसलिए यह सभी परिस्थितियों के लिए एकल समाधान का प्रस्ताव नहीं करता है। कार्रवाईयों को सख्ती से सही या गलत मानने के बजाय, बौद्ध धर्म कार्रवाईयों को कुशल (kusala) या अकुशल (akusala) के रूप में देखता है।

- जीवों को मारना या हानि नहीं पहुँचाना: यह बुनियादी नैतिक सिद्धांत अन्य सभी का आधार है, जिसमें प्रेम इसकी सकारात्मक विशेषता है।

- जो नहीं दिया गया है उसे न लेना: इसमें चोरी करना और दूसरों का शोषण करना शामिल है। सकारात्मक विशेषता है दानशीलता।

- यौन दुराचार से बचना: इसमें यौन संबंधों में प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना शामिल है, जिसमें संतोष सकारात्मक विशेषता है।

- झूठी बातों से बचना: सत्यनिष्ठा इस प्रीसेप्ट की आवश्यक विशेषता है, जो नैतिक जीवन को बढ़ावा देती है।

- मादक पेय और ड्रग्स से दूर रहना: यहां की विशेषता है सावधानी या जागरूकता, जो बुद्ध के मार्ग पर विकसित की जाने वाली एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है। मादक पदार्थ सावधानी को बाधित करते हैं, जिससे यह प्रीसेप्ट एक महत्वपूर्ण अभ्यास बन जाता है।

जैन नैतिकता

जैन नैतिकता व्यक्ति की मुक्ति पर केंद्रित है और यह मूलतः धार्मिक स्वभाव की है। इसका लक्ष्य जीवन के सभी पहलुओं को आध्यात्मिक बनाना है ताकि व्यक्ति को मुक्ति के अंतिम उद्देश्य के लिए तैयार किया जा सके। मुख्य सिद्धांत, जो कि राजाओं और सामान्य लोगों दोनों पर लागू होता है, है "अपने कर्तव्य को निभाएं और इसे मानवता के अनुसार करें।" जैन नैतिकता अपने मेटाफिजिकल ढांचे में गहराई से निहित है और आध्यात्मिक मुक्ति के अंतिम उद्देश्य की सेवा करती है।

- जैन नैतिकता त्यागियों के लिए नियमों से विकसित हुई, जिसे महाव्रत या पाँच महान व्रत कहा जाता है:

- अहिंसा – असंहार

- सत्य – सत्य

- अस्तेय – चोरी न करना

- ब्रह्मचर्य – ब्रह्मचर्य

- अपरिग्रह – अनाधीनता

ये नैतिक सिद्धांत केवल शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ही नहीं, बल्कि बोलचाल और सोच के माध्यम से भी लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, अहिंसा का पालन मन, वाणी और शरीर के माध्यम से किया जाना चाहिए। अन्य नैतिक दिशानिर्देश, जो कि त्यागियों और सामान्य लोगों के लिए हैं, इन पाँच व्रतों से निकाले गए हैं।

जैन धर्म नैतिक व्यवहार को भगवान के डर, दिव्य चरित्र के प्रति श्रद्धा, या केवल समाज या राज्य के लाभ के लिए मानवतावादी कारणों से नहीं प्रोत्साहित करता। इसके बजाय, नैतिक पालन को एक आत्म-लिबरेशन और आध्यात्मिक विकास के लिए आत्म-हित का अनिवार्य माना जाता है।

चार्वाक नैतिकता या लोकायत्म

- भारतीय दर्शन के सभी स्कूलों में, चाहे वे आस्थावान हों या नास्तिक, चार्वाक स्कूल एक अद्वितीय स्थान रखता है। यह नास्तिकता, भौतिकवाद, और भोगवाद का समर्थन करता है। चार्वाकों के विचारों की अक्सर अन्य दार्शनिक धाराओं द्वारा आलोचना की जाती है। चार्वाक स्कूल के मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं, और उनकी दर्शनशास्त्र मुख्य रूप से अन्य दार्शिनिकों की आलोचनाओं के माध्यम से ज्ञात है। चार्वाक दृष्टिकोण को “लोकायतमत” भी कहा जाता है, जो asserts करता है कि केवल यही संसार (लोका) मौजूद है।

- भारतीय विचारकों ने आमतौर पर चार सर्वोच्च लक्ष्य (पुरुषार्थ) का समर्थन किया: धर्म (सद्गुण), अर्थ (धन), काम (इच्छा), और मोक्ष (मोक्ष)। हालांकि, चार्वाक धर्म और मोक्ष को सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में अस्वीकार करते हैं, केवल अनुभवात्मक संसार और शारीरिक शरीर को अस्तित्व का सार मानते हैं। वे काम (भोग) को जीवन का प्राथमिक लक्ष्य मानते हैं, जबकि अर्थ (धन) को संवेदी आनंद प्राप्त करने के साधन के रूप में देखते हैं। इसलिए, अर्थ को काम के अधीन माना जाता है।

- चार्वाकों के अनुसार, मानव अस्तित्व केवल शारीरिक शरीर और इस जीवन तक सीमित है, जिससे शारीरिक आनंद ही एकमात्र सच्चा अच्छा है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य इस जीवन में आनंद को अधिकतम करना और पीड़ा को न्यूनतम करना है। परिणामस्वरूप, चार्वाक ग्रॉस एगोसिटिक हेडोनिज़्म का समर्थन करते हैं। इससे चार्वाक स्कूल भारतीय परंपरा में एकमात्र स्कूल बन जाता है जो स्पष्ट रूप से एक भोगवादी नैतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

|

46 videos|101 docs

|