UPSC मेन्स पिछले वर्ष के प्रश्न 2021: GS4 नैतिकता | यूपीएससी मेन्स: नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता PDF Download

प्रश्न 1: ऐसे पांच नैतिक गुण पहचानें जिनके आधार पर एक सिविल सेवक के प्रदर्शन को मापा जा सकता है। उनके समावेश को सुस्पष्ट करें। (नैतिकता - I)

उत्तर: नैतिकता को \"नैतिक सिद्धांतों के एक सेट के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार या किसी गतिविधि के संचालन को नियंत्रित करते हैं।\" यह मुख्य रूप से उन मूलभूत मूल्यों और मानकों से संबंधित है जिनका उपयोग मानव कार्यों का न्याय करने के लिए किया जाता है। नैतिकता सही और गलत के लिए व्यक्तिपरक मानक हैं।

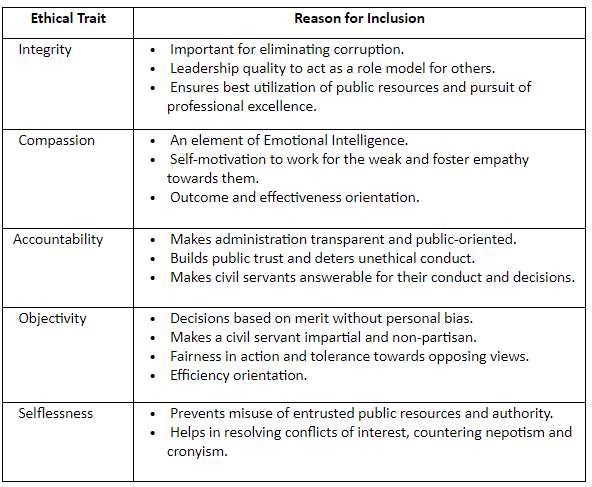

एक सिविल सेवक के लिए नैतिक व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक सिविल सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता जैसे गुणों का पालन करे। पांच प्रमुख नैतिक गुण – ईमानदारी, दयालुता, जवाबदेही, वस्तुनिष्ठता, और स्वार्थहीनता – एक सिविल सेवक के लिए नैतिक आधार प्रदान करते हैं। अन्य मूल्य जैसे गैर- partisan होना, सहिष्णुता, और प्रतिक्रिया देना इन गुणों से उत्पन्न हो सकते हैं। नीचे एक नैतिक गुणों का मैट्रिक्स है जो सिविल सेवकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायक है।

ये गुण सुनिश्चित करते हैं कि एक सिविल सेवक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने पेशेवर दायित्वों को पूरा करे। एक सिविल सेवक के लिए आदर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम में नैतिक गुणों, प्रक्रियात्मक नियमों, और व्यावहारिक परिस्थितियों का मिश्रण शामिल होना चाहिए।

प्रश्न 2: डिजिटल तकनीक के प्रभाव के रूप में एक विश्वसनीय इनपुट स्रोत के रूप में तर्कसंगत निर्णय लेने का मुद्दा विवादास्पद है। उपयुक्त उदाहरण के साथ इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। (नैतिकता - I)

उत्तर: एक निर्णय लेने वाले को दो द्विआधारी संबंधों द्वारा परिभाषित किया जाता है। पहला संबंध उन निर्णयों को दर्शाता है जो \"वस्तुनिष्ठ\" अर्थ में तर्कसंगत होते हैं: निर्णय लेने वाला दूसरों को यह विश्वास दिला सकता है कि वे सही हैं। दूसरा संबंध उन निर्णयों को मॉडल करता है जो \"व्यक्तिगत\" अर्थ में तर्कसंगत होते हैं: निर्णय लेने वाला यह नहीं मान सकता कि वे गलत हैं। निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठता या तर्कसंगतता डेटा की उपलब्धता, मात्रा, और गुणवत्ता पर निर्भर करती है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी निर्णय लेने की प्रक्रिया के सभी चरणों में लगभग सर्वव्यापी हो गई है। डेटा संग्रहण के चरण में, लोग जानकारी तक पहुँचने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, जो बाद में निर्णय लेने वाले को प्रभावित करती है। प्रौद्योगिकी जानकारी को फ़िल्टर, विश्लेषण और संसाधित करने के साथ-साथ विकल्पों को तैयार करने और मूल्यांकन करने में सहायता करती है, चाहे वह सचेत रूप से हो या अवचेतन रूप से।

डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ तर्कसंगत निर्णयों के लिए एक विश्वसनीय इनपुट स्रोत के रूप में कार्य कर सकती हैं, क्योंकि:

- बिग डेटा विश्लेषण भविष्य की घटनाओं जैसे जलवायु परिवर्तन, COVID-19 प्रकोप आदि की प्रगति की भविष्यवाणी कर सकता है, जो तर्कसंगत निर्णयों और पाठ्यक्रम सुधार में मदद करता है।

- यह समय-समय पर डेटा साझा करने और निगरानी की अनुमति देता है, बाधाओं की पहचान करता है और आवश्यक सुधारों को सुविधाजनक बनाता है।

- डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ डेटा संग्रहण, संकलन और रूपांतरण को विभिन्न एल्गोरिदम का उपयोग करके सरल बनाती हैं, जैसे जनगणना, NFHS आदि जैसे सर्वेक्षणों में मदद करती हैं।

- विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और भौगोलिक क्षेत्रों के बीच डेटा और जानकारी का एकीकरण एक समग्र चित्र प्रदान करता है।

- उचित उपायों के माध्यम से, यह जानकारी फैलाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है।

जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर स्थिति के अपने फायदे और नुकसान भी होते हैं। जबकि डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ एक विश्वसनीय स्रोत हो सकती हैं, कभी-कभी यह धारणा बदल जाती है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि:

- डिजिटल प्रौद्योगिकियों में मानव भावनाएँ नहीं होती हैं, और ऐसी जानकारी पर आधारित निर्णय मूलभूत सहानुभूति और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं।

- डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वितरित लक्षित संदेश प्राप्तकर्ताओं के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और उन्हें हेरफेर कर सकते हैं, जैसा कि चुनावों के दौरान देखा गया है।

- डिजिटल प्रौद्योगिकी निर्णयों को प्रभावित करती है और सीमित तर्कशीलता की ओर ले जाती है।

- COVID-19 महामारी के दौरान, डिजिटल मीडिया अविश्वसनीय जानकारी का केंद्र बना, जिससे भ्रम और संज्ञानात्मक असंगति उत्पन्न हुई।

इस प्रकार, डिजिटल प्रौद्योगिकी जानकारी प्रदान करती है, लेकिन निर्णयों की वस्तुनिष्ठता भी मानव मूल्यों, दृष्टिकोणों और विवेक पर आधारित होती है।

प्रश्न 3: निम्नलिखित उद्धरणों का आपके लिए क्या अर्थ है? (क): “हर काम को सफल होने से पहले सैकड़ों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जो लोग धैर्य रखते हैं, वे या तो जल्दी या देर से प्रकाश देखेंगे।” - स्वामी विवेकानंद। (नैतिकता-I) उत्तर: धैर्य का मतलब है विशाल कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने प्रयासों को बनाए रखना, और इसे सफलता की कुंजी माना जाता है। वयस्कता में नैतिकता वर्षों की मूल्य शिक्षा और बेईमानी के प्रलोभनों पर काबू पाने पर आधारित होती है।

गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कई कठोर तप किए, और बौद्धिक प्रश्नों और बहसों के माध्यम से, उन्होंने अंततः ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद एक जिज्ञासु व्यक्ति थे जिनका खुला मन उन्हें उनके गुरु, श्री रामकृष्ण परमहंस तक ले गया। अपने गुरु के माध्यम से, उन्होंने अपने जीवन के मिशन की खोज की। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' में अपनी युवा अवस्था में झूठ बोलने और चोरी करने की indulgence को उजागर किया। हालांकि, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, उनके दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव आया।

विजय वर्धन, जिन्होंने 2018 में UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा में 104वां स्थान प्राप्त किया, ने सफलता प्राप्त करने से पहले 35 से अधिक परीक्षा असफलताओं का सामना किया। असफलताओं की सूची किसी को भी निराश कर सकती है और उन्हें अपने सपनों को छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। फिर भी, विजय ने इस कहावत को प्रमाणित किया, "जो आपको तोड़ता नहीं है, वह आपको मजबूत बनाता है।" उन्होंने अपने सपनों के लिए प्रयास करना जारी रखा, और उनका धैर्य अंततः फलदायी साबित हुआ।

कठिनाइयाँ, परीक्षण, दुख और असफलता सफलता के मार्ग के अनिवार्य भाग हैं। जो लोग धैर्य रखते हैं, वे प्रकाश देखते हैं, लेकिन जो छोड़ देते हैं वे नहीं देख सकते।

प्रश्न 4: रवैया एक महत्वपूर्ण घटक है जो मानव विकास में इनपुट के रूप में कार्य करता है। सार्वजनिक सेवक के लिए आवश्यक उपयुक्त रवैया कैसे विकसित करें? (नैतिकता-I) उत्तर: रवैया सामान्यतः इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि व्यक्ति अपने परिवेश के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से कैसे प्रतिक्रिया करता है। कार्य परिवेश किसी व्यक्ति के रवैये पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, जो एक अपेक्षाकृत स्थिर प्रवृत्ति है और मानव विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

रवैये ज्ञान का कार्य करते हैं, जो जीवन का अर्थ प्रदान करते हैं। यह ज्ञान कार्य हमारे लिए एक ऐसी दुनिया की आवश्यकता को पूरा करता है जो सुसंगत और अपेक्षाकृत स्थिर हो, जिससे हम घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकें और नियंत्रण की भावना प्राप्त कर सकें। रवैया हमारे अनुभवों को संगठित और संरचित करने में भी मदद करता है।

सार्वजनिक सेवक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, और उनके लिए सकारात्मक रवैया एक अनिवार्य विशेषता मानी जाती है। सार्वजनिक सेवक के लिए उपयुक्त रवैया विकसित करने में निम्नलिखित शामिल हैं:

- संगठनात्मक और बातचीत कौशल: विभिन्न परियोजनाओं, प्राथमिकताओं और हितधारकों को संतुलित करते हुए अन्य विभागों के साथ प्रभाव डालना और बातचीत करना।

- रचनात्मकता और लचीला सोच: परिवर्तन के अनुकूल होना और समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक रूप से सोचना।

- नेतृत्व: एक महान नेता बनने के लिए सीखना, नागरिक सेवा और सार्वजनिक मामलों में अपने चारों ओर के लोगों को प्रभावित और प्रेरित करना।

- निर्णय लेने की क्षमता: दबाव में कठिन निर्णय लेना और समाधान खोजने में संकोच न करना, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो।

- टीम कार्य कौशल: विभिन्न लोगों के साथ सहयोग करना, उन्हें प्रेरित करना, और उनके साथ विभिन्न कौशल और गुणों के साथ काम करना।

- स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता: स्वतंत्र विचार करने में सक्षम होना, व्यक्तिगत रूप से समाधान निकालना, और एकाकी कार्यों के दौरान ध्यान बनाए रखना।

प्रश्न 5: “शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहाँ उन्हें उत्पीड़न या मानव अधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा।” इस कथन की जांच करें, जिसमें उस नैतिकता के आयाम का संदर्भ हो जो उस राष्ट्र द्वारा उल्लंघित किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक और खुले समाज का दावा करता है। (नैतिकता-I) उत्तर: संयुक्त राष्ट्र ने 'शरणार्थी' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है, जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता, या राजनीतिक राय के आधार पर उत्पीड़न का उचित भय होने के कारण अपने देश से बाहर है और उस देश की सुरक्षा का लाभ लेने में अनिच्छुक या असमर्थ है।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत, नॉन-रेफौलेमेंट का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि किसी को भी उस देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहाँ वह यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार, या अन्य अपरिवर्तनीय नुकसान का सामना करेगा। यह सिद्धांत सभी प्रवासियों पर लागू होता है, चाहे उनका प्रवासन स्थिति कोई भी हो।

मानवाधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता, और अपनी संभावनाओं को साकार करने का अधिकार शामिल है। शरणार्थियों को हिंसा और उत्पीड़न से भागने का अवसर देने से इनकार करना उनके मूल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि अधिकांश शरणार्थी अपनी स्थिति के लिए दोषी नहीं होते। ऐसे कार्य नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं।

देश सीमित संसाधनों, सुरक्षा खतरों और अपने नागरिकों के प्रति अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी के कारण शरण देने से मना कर सकते हैं। हालाँकि, यह अक्सर वैश्विक समुदाय के सदस्यों के रूप में उनकी जिम्मेदारी का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, कई शरणार्थी संकट पश्चिमी दुनिया के कार्यों से उत्पन्न होते हैं, और उन्हें अपने योगदान के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए।

शरणार्थियों के दुख को मान्यता देने से इनकार करना और उन्हें अमानवीय बनाना भविष्य के लिए एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इससे समाजिक मूल्यों जैसे देखभाल, सहानुभूति, और करुणा में गिरावट आती है।

प्रश्न 6: एक स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक ऑडिट तंत्र हर क्षेत्र में, जिसमें न्यायपालिका भी शामिल है, एक अनिवार्य आवश्यकता है, ताकि प्रदर्शन, जिम्मेदारी और नैतिक आचरण सुनिश्चित किया जा सके। स्पष्ट करें। (एथिक्स-आई) उत्तर: सामाजिक ऑडिट एक योजना का सहयोगात्मक ऑडिट है जिसे सरकार और लोगों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। यह दृष्टि/लक्ष्यों और वास्तविकता के बीच, साथ ही दक्षता और प्रभावशीलता के बीच के अंतर को पाटने में सहायक होता है। MGNREGA पहला अधिनियम था जिसने ग्राम सभा द्वारा सामाजिक ऑडिट को अनिवार्य किया।

सामाजिक ऑडिट लोगों को उनके अधिकारों और हक के बारे में सूचित और शिक्षित करता है, यह सवालों, आवश्यकताओं को व्यक्त करने और जनसुनवाई के माध्यम से शिकायतों के समाधान के लिए एक सामूहिक मंच प्रदान करता है। यह कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सभी चरणों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रक्रियाएँ विश्वसनीय और समावेशी बनती हैं। इसका परिणाम योजनाओं, अधिकारियों और संगठनों द्वारा नैतिक आचरण में सुधार होता है। इसके अलावा, यह सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा देता है, जिससे अधिकारियों को आम जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

न्यायपालिका में, सामाजिक ऑडिट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:

- सामाजिक ऑडिटिंग participatory तकनीकों का उपयोग करती है, जो सभी हितधारकों को एक संगठन के सामाजिक प्रदर्शन को मापने, समझने, रिपोर्ट करने और सुधारने में शामिल करती है। यह न्यायिक संरचना और प्रक्रियाओं की सार्वजनिक समझ को बढ़ाती है, जिससे न्यायपालिका आम लोगों के लिए अधिक इंटरएक्टिव और समझने योग्य बनती है, इस प्रकार प्रदर्शन और उत्तरदायित्व में सुधार होता है।

- सामाजिक ऑडिट न्यायपालिका को आम जनता के लिए सुलभ बनाने और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह न्यायपालिका को सक्रिय रूप से ध्यान देने की आवश्यकता वाले वंचित, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समाज के वर्गों से संबंधित मामलों को संबोधित करने में सक्षम बनाता है।

इसके महत्वपूर्ण महत्व के बावजूद, सामाजिक ऑडिट को अभी भी जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक सहयोग आवश्यक है। कानूनी समर्थन या एक राष्ट्रीय कानून पर विचार भी महत्वपूर्ण है।

Q7: सुनील एक युवा सिविल सेवक हैं और उनकी क्षमता, ईमानदारी, समर्पण और कठिन एवं बोझिल कार्यों की निरंतर खोज के लिए प्रसिद्धि है। उनके प्रोफाइल को देखते हुए, उनके बॉस द्वारा उन्हें एक बहुत चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील कार्य सौंपा गया। उन्हें एक आदिवासी-प्रधान जिले में तैनात किया गया, जो अवैध रेत खनन के लिए कुख्यात था। नदी के किनारे से रेत निकालना, ट्रकों के माध्यम से परिवहन करना और इसे काले बाजार में बेचना बहुत सामान्य था। यह अवैध रेत खनन माफिया स्थानीय अधिकारियों और आदिवासी बाहुबलियों के समर्थन से संचालित हो रहा था, जो बदले में चयनित गरीब आदिवासियों को रिश्वत देकर उन्हें डर और आतंक में रखे हुए थे।

सुनिल, एक तेज और सक्रिय अधिकारी, तुरंत वास्तविकता को समझ गए और माफिया द्वारा अपनाए गए धोखाधड़ी और संदिग्ध तरीकों को पहचान लिया। जांच करने पर, उन्हें पता चला कि उनके कुछ अपने कार्यालय के कर्मचारी माफिया के साथ मिले हुए हैं और एक करीबी अनैतिक संबंध विकसित कर चुके हैं। सुनिल ने उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू की और अवैध संचालन में लगे ट्रकों की रैड करने लगे जो रेत से भरे हुए थे। माफिया हिल गया क्योंकि अतीत में कई अधिकारियों ने माफिया के खिलाफ इतने सख्त कदम नहीं उठाए थे। कुछ कार्यालय के कर्मचारी जो कथित तौर पर माफिया के करीब थे, ने उन्हें सूचित किया कि अधिकारी अवैध रेत खनन संचालन को साफ करने के लिए दृढ़ है और उन्हें अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचा सकता है।

माफिया ने प्रतिकूल रुख अपनाया और प्रतिकामी कार्रवाई शुरू की। जनजातीय मसलमैन और माफिया ने उन्हें गंभीर परिणामों की धमकी दी। उनके परिवार (पत्नी और वृद्ध मां) पर नज़र रखी जा रही थी, जिससे सभी को मानसिक यातना, दुख और तनाव का सामना करना पड़ा। मामला गंभीर रूप ले लिया जब एक मसलमैन उनके कार्यालय आया और उन्हें धमकी दी कि रैड बंद करें, अन्यथा उनका भाग्य उनके कुछ पूर्ववर्तियों से भिन्न नहीं होगा (दस साल पहले एक अधिकारी को माफिया ने मार दिया था)।

- (क) इस स्थिति से निपटने के लिए सुनिल के पास उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की पहचान करें।

- (ख) आपके द्वारा सूचीबद्ध प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

- (ग) उपरोक्त में से, आपको क्या लगता है, सुनिल के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा और क्यों? (नैतिकता-II)

उत्तर: उपरोक्त मामला अवैध रेत खनन, कुछ समूहों द्वारा जनजातीय लोगों का शोषण और प्रशासनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की प्रथा के समकालीन मुद्दों से संबंधित है।

इस परिदृश्य में शामिल विभिन्न हितधारक हैं:

- सुनिल (एक युवा सिविल सेवक)

- बालू माफिया समूह

- स्थानीय कार्यकर्ता और जनजातीय मसलमेन (जो बालू माफिया की सहायता कर रहे हैं)

- सुनिल का परिवार

(क) सुनिल के पास विभिन्न विकल्प हैं:

- विकल्प 1: माफिया, स्थानीय कार्यकर्ताओं और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना। वह पुलिस कर्मियों से पर्याप्त सुरक्षा की मांग कर सकता है।

- विकल्प 2: निर्णायक कदम उठाने से बचना और कार्यालय में काम करना जारी रखना बिना कड़े उपायों को लागू किए।

(ख) उपरोक्त विकल्पों के संभावित परिणाम हैं:

- फायदे:

- (i) जनजातीय-प्रभुत्व वाले जिले में कानून के अनुसार कार्रवाई की आश्वासन है।

- (ii) सरकारी कार्यालय/विभाग में प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक चेक और बैलेंस का काम करता है।

- (iii) पुलिस कर्मियों द्वारा प्रदान की गई पर्याप्त सुरक्षा सुनिल के परिवार के लिए सुरक्षा का अहसास करा सकती है।

- नुकसान:

- (i) सुनिल के परिवार को खतरा बढ़ सकता है।

- (ii) उसके कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता मामले की प्रगति में रुकावट डाल सकती है।

- फायदे: सुनिल आगे की कार्रवाई से बचने के कारण बालू माफियाओं के प्रति डर कम होगा।

- नुकसान:

- (i) यह कानून के शासन को कमजोर करने की कीमत पर आता है।

- (ii) अवैध बालू खनन की प्रवृत्ति पर्यावरण को और नुकसान पहुंचाएगी।

- (iii) सुनिल की अपने अधिकारियों में प्रतिष्ठा काफी कम हो जाएगी।

- (iv) जनजातीय मसलमेन और स्थानीय कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है।

(ग) सुनिल को पहले विकल्प को चुनना चाहिए। इसके पीछे के कारण हैं:

- यह निर्णय पंचायती (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार है।

- यह सुनिश्चित करता है कि वह भ्रष्टाचार से लड़ते हुए अपने कर्तव्यों को अत्यधिक ईमानदारी से पूरा करे।

- यह पर्यावरण की रक्षा करता है और स्थानीय आदिवासियों की चिंताओं को संबोधित करता है।

- यह सुनील की छवि को एक युवा और ऊर्जावान अधिकारी के रूप में बढ़ाता है जो कानून का पालन करता है।

प्रश्न 8: आप एक डिग्री कॉलेज के उप-प्रधानाचार्य हैं जो एक मध्यमवर्गीय शहर में स्थित है। प्रधानाचार्य हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और प्रबंधन उनके प्रतिस्थापन की तलाश कर रहा है। साथ ही, यह भी संकेत मिल रहे हैं कि प्रबंधन आपको प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नत कर सकता है। इस बीच, वार्षिक परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय से आया उड़नदस्ते ने दो छात्रों को अनुचित साधनों में संलग्न पाया। कॉलेज के एक वरिष्ठ व्याख्याता ने व्यक्तिगत रूप से इन छात्रों की मदद की। यह वरिष्ठ व्याख्याता प्रबंधन के निकट भी है। एक छात्र एक स्थानीय राजनीतिज्ञ का पुत्र था जो कॉलेज को वर्तमान प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से संबद्ध करने में जिम्मेदार था। दूसरा छात्र एक स्थानीय व्यापारी का पुत्र था जिसने कॉलेज के संचालन के लिए अधिकतम धन दान किया है। आपने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में तुरंत प्रबंधन को सूचित किया। प्रबंधन ने आपको उड़नदस्ते के साथ इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर सुलझाने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी घटना न केवल कॉलेज की छवि को नुकसान पहुंचाएगी बल्कि राजनीतिज्ञ और व्यापारी कॉलेज के कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपको यह भी संकेत दिया गया था कि प्रधानाचार्य के रूप में आपकी आगे की पदोन्नति इस मुद्दे को उड़नदस्ते के साथ सुलझाने की आपकी क्षमता पर निर्भर करती है। इस बीच, आपको आपके प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि छात्र संघ के कुछ सदस्य कॉलेज के गेट के बाहर वरिष्ठ व्याख्याता और इस घटना में शामिल छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

(क) इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा करें। (ख) उप-प्रधानाचार्य के रूप में आपके पास उपलब्ध विकल्पों की गंभीरता से समीक्षा करें। आप कौन सा विकल्प अपनाएंगे और क्यों? (नैतिकता-II)

उल्लेखित मुद्दा क्रोनी पूंजीवाद के उलझाव, बढ़ी हुई बजटीय आवंटनों के बावजूद शिक्षा प्रणाली की कठोर वास्तविकता, और दुरुपयोग और तात्कालिक लाभ के लिए प्रलोभनों के प्रचलन से संबंधित है।

इस परिदृश्य में, मामले में शामिल विभिन्न हितधारक हैं:

- मैं, उप प्रधानाचार्य

- वरिष्ठ व्याख्याता (जो अनुचित साधनों के माध्यम से सहायता के लिए जिम्मेदार हैं)

- छात्र

- स्थानीय व्यवसायी और राजनीतिज्ञ (कॉलेज को सहयोग और फंडिंग के माध्यम से समर्थन करते हैं)

- उड़न दस्ता

- कॉलेज का प्रबंधन

(क) शामिल नैतिक मुद्दे:

- ईमानदारी: वरिष्ठ व्याख्याता ने व्यक्तिगत हितों और पेशेवर कर्तव्य के बीच संतुलन बनाने में ईमानदारी, सत्यता और अखंडता का पालन करने में असफलता दिखाई है।

- मूल्य: नैतिक दुविधा इस बात के चारों ओर घूमती है कि क्या उप प्रधानाचार्य को पदोन्नति के लिए कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए या न्याय, ईमानदारी, और निष्पक्षता जैसे मूल्यों को वास्तविकता में सुनिश्चित करना चाहिए।

- निष्पक्षता: परीक्षा संचालन की निष्पक्षता महत्वपूर्ण है, और कुछ छात्रों को पक्षपाती दिखाना स्वाभाविक रूप से अन्य छात्रों के प्रति अन्याय को दर्शाएगा।

(ख) उप प्रधानाचार्य के रूप में मेरे पास उपलब्ध विकल्प:

विकल्प 1: स्कूल प्रबंधन की इच्छाओं के अनुसार कार्य करना, छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना।

- कॉलेज के लिए फंडिंग का कोई तात्कालिक अवरोध नहीं।

- कॉलेज की गरिमा को अल्पकालिक में कोई नुकसान नहीं होगा।

- प्रिंसिपल के पद पर मेरी पदोन्नति की संभावनाएं बढ़ेंगी।

- कॉलेज के सभी अन्य छात्रों के प्रति अन्याय।

- प्रक्रियात्मक पवित्रता का संभावित समझौता।

- मेरे पेशेवर आचार संहिता पर समझौता।

- दीर्घकालिक में सकारात्मक संदेश नहीं हो सकता।

- छात्रों के विरोध का संभावित बढ़ना।

विकल्प 2: अधिकारियों को कठोर कार्रवाई करने की अनुमति देना।

- लाभ: कॉलेज की दीर्घकालिक विश्वसनीयता का रखरखाव।

- शिक्षक/व्याख्याता को भविष्य में ऐसे कार्य दोहराने से रोकना।

- सही आचरण का प्रवर्तन।

- हानियाँ: भविष्य में कॉलेज के लिए संभावित वित्तीय समस्याएँ।

- दो शामिल छात्रों के भविष्य के लिए जोखिम।

- कॉलेज में हाल की प्रवेश के लिए संभावित नुकसान।

- मेरी पदोन्नति के अवसरों में महत्वपूर्ण कमी।

मैं दूसरे विकल्प का चयन करूंगा। कॉलेज की प्रतिष्ठा और मेरी पदोन्नति की संभावनाओं पर संभावित नकारात्मक प्रभाव के बावजूद, यह कार्रवाई सही है क्योंकि:

- कॉलेज एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ छात्र नैतिक सिद्धांतों को सीखते हैं, जो नैतिक व्यवहार के महत्व पर जोर देता है।

- एक वरिष्ठ व्याख्याता की संलग्नता निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर करती है।

- अनैतिक तरीकों से उन्नति ईमानदारी के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, जो साधनों की शुद्धता को कमजोर करती है।

- यह उन सभी छात्रों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करता जिन्होंने परीक्षाएँ ईमानदारी से दीं।

- यह संभावित छात्र विरोधों को शांत करने में मदद करता है।

Q9: एक ऊँची कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है ताकि एक विशेष राज्य की राजधानी में यातायात जाम को कम किया जा सके। आपको आपकी पेशेवर क्षमता और अनुभव के आधार पर इस प्रतिष्ठित परियोजना का परियोजना प्रबंधक चुना गया है। इस परियोजना को 30 जून, 2021 तक पूरा करने की समय सीमा है, क्योंकि इस परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2021 के दूसरे सप्ताह में चुनावों की घोषणा से पहले किया जाना है। निरीक्षण टीम द्वारा आश्चर्यजनक निरीक्षण करते समय, ऊँची कॉरिडोर के एक पियर में एक छोटी दरार देखी गई, जो संभवतः उपयोग किए गए खराब सामग्री के कारण थी। आपने तुरंत मुख्य अभियंता को सूचित किया और आगे का कार्य रोक दिया। आपने आकलन किया कि ऊँची कॉरिडोर के न्यूनतम तीन पियर्स को ध्वस्त करना और पुनर्निर्माण करना होगा। लेकिन इस प्रक्रिया से परियोजना में न्यूनतम चार से छह महीने की देरी होगी। लेकिन मुख्य अभियंता ने निरीक्षण टीम की टिप्पणियों को खारिज कर दिया यह कहते हुए कि यह एक छोटी दरार थी जो पुल की ताकत और स्थायित्व को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगी। उन्होंने आपको निरीक्षण टीम की टिप्पणियों की अनदेखी करने और उसी गति और उत्साह के साथ काम जारी रखने का आदेश दिया। उन्होंने आपको सूचित किया कि मंत्री को कोई देरी नहीं चाहिए क्योंकि वह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री चुनावों की घोषणा से पहले ऊँची कॉरिडोर का उद्घाटन करें। उन्होंने यह भी बताया कि ठेकेदार मंत्री का दूर का रिश्तेदार है और वह चाहता है कि वह परियोजना को पूरा करे। उन्होंने आपको यह भी इशारा किया कि आपकी आगे की पदोन्नति के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता के रूप में मंत्रालय में विचार किया जा रहा है। हालांकि, आपने महसूस किया कि ऊँची कॉरिडोर के पियर में छोटी दरार पुल के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और इसलिए ऊँची कॉरिडोर की मरम्मत न करना बहुत खतरनाक होगा। (क) दिए गए परिस्थितियों में, परियोजना प्रबंधक के रूप में आपके पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? (ख) परियोजना प्रबंधक के सामने कौन से नैतिक दुविधाएँ हैं? (ग) परियोजना प्रबंधक को किन पेशेवर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उन चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? (घ) निरीक्षण टीम द्वारा उठाई गई टिप्पणियों की अनदेखी करने के परिणाम क्या हो सकते हैं? (Ethics-II) उत्तर: इस मामले में शामिल हितधारक हैं:

एक परियोजना प्रबंधक के रूप में मेरी भूमिका निम्नलिखित है:

- परियोजना का मुख्य अभियंता

- निरीक्षण टीम (जिसने एक छोटी दरार देखी)

- मंत्री (जो देरी न करने का अनुरोध कर रहे हैं)

- मुख्यमंत्री (जो ऊंचे कोरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं)

- ठेकेदार

(क) परियोजना प्रबंधक के रूप में मेरे पास उपलब्ध विकल्प निम्नलिखित हैं:

- मैं अपने वरिष्ठ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम जारी रख सकता हूँ।

- मैं इस मुद्दे की गहराई से जांच कर सकता हूँ और इसे सीधे राजनीतिक नेतृत्व तक बढ़ा सकता हूँ।

- क्योंकि मुझे विश्वास है कि परियोजना की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है, मैं उत्तरदायित्व से बचने के लिए परियोजना से अपने स्थानांतरण का अनुरोध कर सकता हूँ।

(ख) परियोजना प्रबंधक द्वारा सामना किए जाने वाले नैतिक दुविधाएँ निम्नलिखित हैं:

- स्वार्थ बनाम सार्वजनिक लाभ: परियोजना के साथ आगे बढ़ने से व्यक्तिगत पदोन्नति हो सकती है, लेकिन यह कई निवासियों के जीवन को खतरे में डाल सकता है।

- सही तरीका बनाम सही अंत: परियोजना के साथ आगे बढ़ने से समय पर उद्घाटन और व्यक्तिगत पदोन्नति सुनिश्चित होती है, लेकिन यह उपयोग की गई संसाधनों की गुणवत्ता को जोखिम में डाल सकती है।

- प्रशासनिक नैतिकता बनाम कार्य दक्षता: समय पर परियोजना को पूरा करना परियोजना प्रबंधक को दक्षता के लिए प्रशंसा दिलवाएगा, लेकिन यह प्रशासनिक नैतिकता के लिए खतरा भी पैदा करता है।

(ग) परियोजना प्रबंधक द्वारा सामना की जाने वाली पेशेवर चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

- वरिष्ठों से दबाव: मुख्य अभियंता द्वारा काम जारी रखने का अनुरोध किया गया।

- राजनीतिक उथल-पुथल: ठेकेदार एक मंत्री से संबंधित है, और मुख्यमंत्री चुनावों से पहले परियोजना का उद्घाटन करना चाहते हैं।

- कैरियर संभावनाएँ: परियोजना प्रबंधक का करियर परियोजना को पूरा करने में किए गए विकल्पों पर निर्भर करता है।

- ज़िम्मेदारी: यदि परियोजना विफल हो जाती है और पुल गिर जाता है, तो विभागीय या न्यायिक जांच संभव है।

- प्रशासनिक भ्रष्टाचार: घटिया सामग्री के उपयोग के कारण विभाग में भ्रष्टाचार से निपटना।

परियोजना प्रबंधक इन चुनौतियों को पार कर सकता है:

- मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्रालय और मुख्य अभियंता को निष्कर्षों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

- उपयोग की गई सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच करना और यदि कोई विसंगतियाँ पाई जाती हैं, तो संबंधित पक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी करना।

(d) निरीक्षण टीम के अवलोकनों की अनदेखी के परिणामस्वरूप निम्नलिखित हो सकते हैं:

- कॉरिडोर ढह सकता है, जिससे निवासियों के जीवन और संपत्ति को गंभीर खतरा हो सकता है।

- परियोजना ढहने के कारण लागत में वृद्धि और समय सीमा का उल्लंघन होगा, जिससे पूरी परियोजना को फिर से शुरू करने की आवश्यकता होगी।

- परियोजना की विफलता राज्य के विभाग और राजनीतिक नेतृत्व पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी।

प्रश्न 10: कोरोनावायरस रोग (COVID-19) महामारी तेजी से विभिन्न देशों में फैल गई है। 8 मई 2020 तक, भारत में कोरोनावायरस के 56342 सकारात्मक मामले रिपोर्ट किए गए थे। 1.35 बिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले भारत को अपनी जनसंख्या के बीच कोरोनावायरस के संचरण को नियंत्रित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस प्रकोप को संभालने के लिए कई रणनीतियों की आवश्यकता थी। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस प्रकोप के बारे में जागरूकता बढ़ाई और COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा। भारतीय सरकार ने वायरस के संचरण को कम करने के लिए पूरे देश में 55 दिन का लॉकडाउन लागू किया। स्कूलों और कॉलेजों ने शिक्षण-सीखने- मूल्यांकन और प्रमाणन के वैकल्पिक तरीके अपनाए। इन दिनों में ऑनलाइन मोड लोकप्रिय हो गया।

भारत अचानक इस संकट के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मानव संसाधन, धन और इस स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं के मामले में बुनियादी ढाँचा सीमित था। यह रोग किसी को भी नहीं छोड़ा, जाति, धर्म या 'संपन्न और गरीब' का भेद किए बिना। अस्पतालों में बिस्तरों, ऑक्सीजन सिलेंडरों, एंबुलेंस, अस्पताल के कर्मचारियों और शमशान की कमी सबसे महत्वपूर्ण पहलू थे।

आप एक सार्वजनिक अस्पताल के प्रशासक हैं जब कोरोनावायरस ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया था और मरीज दिन-प्रतिदिन अस्पताल में आ रहे थे। (a) अपने चिकित्सा और गैर-चिकित्सा स्टाफ को मरीजों की देखभाल के लिए नियुक्त करने के लिए आपके क्या मानदंड और औचित्य हैं, यह जानते हुए कि यह एक अत्यधिक संक्रामक रोग है और संसाधन और बुनियादी ढांचा सीमित हैं? (b) यदि आपका अस्पताल निजी है, तो क्या आपका औचित्य और निर्णय सार्वजनिक अस्पताल के समान रहेगा? (Ethics-II) उत्तर: (a) संकट के दौरान चिकित्सा और गैर-चिकित्सा स्टाफ को सौंपने के मानदंड शामिल होंगे:

- विज्ञान अनुसंधान और चिकित्सा सलाह के आधार पर उच्चतम ताकत और इम्यूनिटी वाले आयु समूहों के स्टाफ का प्राथमिक चयन वायरस को संभालने के लिए।

- सह-बीमारियों वाले स्टाफ को गैर-चिकित्सा भूमिकाओं में नियुक्त किया जाएगा, और उनके लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य होगा।

- 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के स्टाफ को चिकित्सा कर्तव्यों या सीधे मरीजों के संपर्क में नहीं लाया जाएगा।

- महत्व और विशेषज्ञता के आधार पर चिकित्सा और गैर-चिकित्सा स्टाफ का विभाजन, ताकि महत्वपूर्ण स्थितियों को संभाला जा सके और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के टूटने से रोका जा सके।

इस गंभीर स्थिति में स्टाफ को तैनात करने के औचित्य:

- करुणा: गंभीर स्थिति जनता के प्रति सहानुभूति और करुणा उत्पन्न करती है।

- ज़िम्मेदारी: एक सार्वजनिक सेवक और अस्पताल प्रशासक के रूप में, जनता की सेवा करना एक कर्तव्य है, जो स्टाफ को समर्पण और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है।

- सार्वजनिक भलाई: गंभीर स्थितियों में, जहाँ जीवन दांव पर है, चिकित्सा स्टाफ और अस्पताल अपनी शपथ से पीछे नहीं हट सकते और सार्वजनिक भलाई के लिए कार्य करना पड़ता है।

- सहानुभूति: जनता की दिल दहला देने वाली स्थितियाँ मरीजों की सेवा के प्रति बढ़ी हुई उत्साह के साथ प्रतिबद्धता को प्रेरित करती हैं, जिसका उद्देश्य अधिक जीवन बचाना है।

- उपयोगितावाद: क्रियाएँ सही मानी जाती हैं यदि वे अधिकांश के लिए लाभदायक हैं, और इस मामले में, मरीजों का उपचार बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित के साथ मेल खाता है।

- संतोष: मरीजों की सेवा करना, जीवन बचाना, ईमानदारी से कर्तव्यों का पालन करना, और चिकित्सा बुनियादी ढांचे की सहायता करना संतोष और खुशी लाता है।

(b) एक निजी अस्पताल के प्रशासक के रूप में, मैं सार्वजनिक अस्पताल में अपनाए गए समान उपाय लागू करता, साथ ही अतिरिक्त कदम भी उठाता:

- उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण, सुरक्षात्मक गियर और स्टाफ के लिए सुविधाओं (जैसे PPE किट और परीक्षण किट) की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जबकि उनके कार्यभार का प्रभावी प्रबंधन करना ताकि मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए उचित विश्राम मिल सके।

- किसी भी स्टाफ की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, उनके परिवार के सदस्यों को उचित मुआवजा प्रदान करना और उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना।

- सभी स्टाफ सदस्यों का समय पर टीकाकरण करना, नियमित स्वास्थ्य जांच कराना, और नियमित परीक्षण सुनिश्चित करना।

- एक सार्वजनिक या निजी अस्पताल में प्रशासनिक कार्य करते समय, नैतिक आचरण को सर्वोच्च ईमानदारी और अखंडता के साथ बनाए रखना, और देश की सेवा में सर्वोत्तम संभव तरीके से योगदान देना।

Q11: भारत में स्थित एक प्रतिष्ठित खाद्य उत्पाद कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए एक खाद्य उत्पाद विकसित किया और आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने के बाद इसे निर्यात करना शुरू किया। कंपनी ने इस उपलब्धि की घोषणा की और यह भी संकेत दिया कि जल्द ही यह उत्पाद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लगभग समान गुणवत्ता और स्वास्थ्य लाभ के साथ उपलब्ध होगा। तदनुसार, कंपनी ने अपने उत्पाद को घरेलू सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदित कराया और भारतीय बाजार में उत्पाद लॉन्च किया। समय के साथ, कंपनी ने अपना बाजार हिस्सा बढ़ाया और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर पर्याप्त लाभ कमाया। हालांकि, निरीक्षण टीम द्वारा किए गए यादृच्छिक नमूना परीक्षण में पाया गया कि उत्पाद घरेलू स्तर पर सक्षम प्राधिकरण से प्राप्त अनुमोदन के साथ भिन्नता में बेचा जा रहा था। आगे की जांच में यह भी पता चला कि खाद्य कंपनी केवल ऐसे उत्पाद बेच रही थी जो देश के स्वास्थ्य मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे, बल्कि निर्यात के लिए अस्वीकृत उत्पादों को भी घरेलू बाजार में बेच रही थी। इस प्रकरण ने खाद्य कंपनी की प्रतिष्ठा और लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव डाला।

(a) खाद्य मानकों का उल्लंघन करने और घरेलू बाजार में अस्वीकृत निर्यात उत्पादों को बेचने के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा खाद्य कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इसका सुझाव दें:

- कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करना और उन्हें भारी जुर्माना लगाना।

- उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाना और सभी अस्वीकृत उत्पादों को बाजार से वापस लेना।

- कंपनी की सभी गतिविधियों की गहन जांच करना और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी करना।

(b) खाद्य कंपनी के पास संकट को हल करने और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए क्या उपाय उपलब्ध हैं:

- उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना और सभी स्वास्थ्य मानकों को पूरा करना।

- सार्वजनिक माफी जारी करना और उपभोक्ताओं को विश्वास दिलाना कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

- ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य पर सुरक्षित और स्वस्थ विकल्प प्रदान करना।

(c) इस मामले में शामिल नैतिक दुविधा की जांच करें:

- क्या कंपनी ने अपने लाभ के लिए उपभोक्ताओं की सेहत को जोखिम में डाला?

- क्या उचित व्यापार प्रथाओं का पालन न करना नैतिकता का उल्लंघन है?

- कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह अपने उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करे या नहीं?

- बाजार में पहले से मौजूद सभी निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों को वापस बुलाने और प्रभावित उपभोक्ताओं को उचित मुआवजा देने के लिए निर्देश।

- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुपातिक दंडात्मक उपायों का कार्यान्वयन।

- कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह FSSAI मानदंडों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण राशि का योगदान करे।

(b) खाद्य कंपनी संकट को हल करने और अपनी खराब छवि को बहाल करने के लिए संभावित कदम उठा सकती है:

- जांच में पूरी तरह से सहयोग करें और निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों को बेचने के लिए निर्धारित कानूनी परिणामों को स्वीकार करें।

- एक प्रतिष्ठित संगठन द्वारा बाहरी ऑडिट करवाएं ताकि दोषों की पहचान हो सके और कंपनी में उत्तरदायित्व स्थापित किया जा सके।

- कंपनी के शीर्ष प्रबंधन को एक सार्वजनिक माफी जारी करनी चाहिए, जिसमें समस्या को पारदर्शिता से स्वीकार किया जाए, यह बताते हुए कि क्या गलत हुआ और उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का विवरण देना चाहिए। यह पारदर्शिता जनता को प्रबंधन की समस्या का समाधान करने की प्रतिबद्धता का आश्वासन देती है।

- योजना के अनुसार कार्यों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करें।

(c) इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाएँ:

- शेयरधारकों का लाभ बनाम उपभोक्ता का स्वास्थ्य: खाद्य उत्पाद कंपनी को शेयरधारकों के लाभ को उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर प्राथमिकता देने की दुविधा का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

- शेयरधारकों का दीर्घकालिक बनाम तात्कालिक लाभ: निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों को तात्कालिक लाभ के लिए बेचना शेयरधारकों के तात्कालिक लाभ को बढ़ा सकता है, लेकिन खराब छवि के कारण दीर्घकालिक राजस्व हानि होगी।

- घरेलू बनाम अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं के लिए मानक: कंपनी का यह निर्णय कि वह अस्वीकृत उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के अनुमान पर बेचती है, जबकि घरेलू मानकों को नहीं, यह नैतिक चिंता को उठाता है कि उसने इस तकनीकी मुद्दे को नियामक के साथ संबोधित नहीं किया और इसके बजाय कानून का उल्लंघन किया।

- कानून बनाम सार्वजनिक विश्वास: इस तरह के मामले खाद्य उत्पाद उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास की कमी पैदा करते हैं, जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं और नौकरी के नुकसान का कारण बन सकते हैं। हालांकि, नियामक का कानून का पालन दीर्घकालिक सार्वजनिक विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपभोक्ताओं को यह आश्वासन चाहिए कि उत्पाद की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है।

Q12: पवन पिछले दस वर्षों से राज्य सरकार में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत है। सामान्य स्थानांतरण के हिस्से के रूप में, उसे एक अन्य विभाग में स्थानांतरित किया गया। उसने पांच अन्य सहयोगियों के साथ एक नए कार्यालय में शामिल किया। कार्यालय का प्रमुख एक वरिष्ठ अधिकारी था, जो कार्यालय के कार्यों से परिचित था। सामान्य पूछताछ के हिस्से के रूप में, पवन ने जाना कि उसके वरिष्ठ अधिकारी की एक कठिन और संवेदनहीन व्यक्ति के रूप में पहचान है, जिसका अपना परिवार का जीवन परेशान है। प्रारंभ में, सब कुछ ठीक लग रहा था। हालांकि, कुछ समय बाद पवन को लगा कि वरिष्ठ अधिकारी उसे नीचा दिखा रहे हैं और कभी-कभी अकारण व्यवहार कर रहे हैं। पवन द्वारा दी गई किसी भी सुझाव या व्यक्त विचार को तुरंत खारिज कर दिया जाता और वरिष्ठ अधिकारी अन्य लोगों की उपस्थिति में असंतोष व्यक्त करते। यह बॉस की कार्यशैली का एक पैटर्न बन गया कि वह उसे गलत दिखाए, उसकी कमी को उजागर करे और सार्वजनिक रूप से अपमानित करे। यह स्पष्ट हो गया कि यद्यपि काम से संबंधित गंभीर समस्याएँ/कमियाँ नहीं थीं, वरिष्ठ अधिकारी हमेशा किसी न किसी बहाने से पवन को डांटते और चिल्लाते रहते थे। पवन के प्रति निरंतर उत्पीड़न और सार्वजनिक आलोचना ने आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान और मानसिक संतुलन को प्रभावित किया। पवन को एहसास हुआ कि उसके वरिष्ठ अधिकारी के साथ संबंध अधिक विषैले होते जा रहे हैं और इसके कारण वह हमेशा तनाव, चिंता और दबाव में रहता है। उसका मन नकारात्मकता से भरा रहा और इससे उसे मानसिक पीड़ा, दुख और संकट का सामना करना पड़ा। अंततः, इसका उसके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। वह घर पर भी खुश, संतुष्ट और आनंदित नहीं रह गया। बल्कि बिना किसी कारण के वह अपनी पत्नी और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ गुस्सा हो जाता। पारिवारिक माहौल अब Pleasant और अनुकूल नहीं रहा। उसकी पत्नी, जो हमेशा उसका समर्थन करती थी, भी उसकी नकारात्मकता और शत्रुतापूर्ण व्यवहार की शिकार बन गई। कार्यालय में भेदभाव और अपमान के कारण उसकी जिंदगी से आराम और खुशी लगभग समाप्त हो गई। इस प्रकार, यह उसकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा। (a) पवन के पास स्थिति से निपटने के लिए क्या विकल्प हैं? (b) पवन को कार्यालय और घर में शांति, शांति और अनुकूल माहौल लाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? (c) एक बाहरी व्यक्ति के रूप में, इस स्थिति से निपटने और कार्य प्रदर्शन, मानसिक और भावनात्मक स्वच्छता में सुधार के लिए बॉस और अधीनस्थ दोनों के लिए आपके क्या सुझाव हैं? (d) उपरोक्त परिदृश्य में, आप सरकारी कार्यालयों में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण सुझाएंगे? (Ethics-II) उत्तर: (a) पवन के पास स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित विकल्प हैं:

- समस्या की जड़ को समझें और अपने वरिष्ठ से उन मुद्दों पर बात करें जिनका वह सामना कर रहे हैं।

- दफ्तर से छुट्टी लें, अन्य सेवाओं में सहयोगियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करें, और फिर फिर से जुड़ें। हालांकि, यह पवन के लिए एक अल्पकालिक राहत प्रदान कर सकता है, समस्या संभवतः बनी रहेगी।

- किसी अन्य विभाग में स्थानांतरण का प्रयास करें, जो पवन के लिए एक प्रशासनिक निर्णय हो सकता है, जिस पर उनकी सीमित नियंत्रण होगा।

- काम में अपने वरिष्ठ को नजरअंदाज करें, जिससे समन्वय और कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, और यह उन्हें अक्षम के रूप में पेश कर सकता है।

- अपने वर्तमान पद से इस्तीफा देने पर विचार करें, जो कि अंतिम उपाय हो सकता है। हालांकि, इसे पलायनवाद और साहस की कमी के रूप में देखा जा सकता है, जिसके संभावित परिणाम उनके व्यक्तिगत जिम्मेदारियों पर पड़ सकते हैं।

(b) पवन के लिए अपनाने के लिए अनुशंसित दृष्टिकोण:

दफ्तर में:

- अपने व्यवहार पर विचार करें यह आकलन करने के लिए कि क्या उनके कार्य उनके वरिष्ठ को परेशान कर रहे हैं, अन्य हाल में स्थानांतरित सहयोगियों के प्रति उनके वरिष्ठ का व्यवहार समझने के लिए।

- अपने वरिष्ठों (बॉस के सहयोगियों) के साथ बातचीत शुरू करें ताकि वह अपने कार्यों को स्पष्ट कर सकें और अपने बॉस के स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, जिससे आपसी समझ और सुधार का अवसर मिल सके।

- यदि उपरोक्त सुझाव प्रभावी साबित नहीं होते, तो पवन को अपने बॉस के वरिष्ठ को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी घटनाओं की जानकारी हो।

घर में:

- अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को अलग रखने का प्रयास करें, जिससे उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता में वृद्धि हो।

- परिवार के सदस्यों, विशेषकर अपनी पत्नी के साथ workplace चुनौतियों पर खुलकर संवाद करें, उनके समझ और समर्थन को प्राप्त करें ताकि काम और घर दोनों में एक शांतिपूर्ण और सहायक वातावरण को बढ़ावा मिल सके।

(c) बाहरी व्यक्ति के रूप में सुझाव: अपने बॉस के लिए:

नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करते हुए उदाहरण प्रस्तुत करें और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास को प्राथमिकता दें। समझें कि अधीनस्थ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें अधिकारियों या वरिष्ठों से सम्मान की आवश्यकता है। संगठन और व्यक्तिगत जीवन को आकार देने में सकारात्मक आलोचना के महत्व पर जोर दें, और श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए छोटा दिखाने के उपयोग को हतोत्साहित करें। अच्छे कार्य की सराहना करने की प्रथा को बढ़ावा दें, क्योंकि यह न केवल नैतिक रूप से उचित है, बल्कि टीम के सदस्यों के बीच सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ावा देता है।

अधीनस्थों के लिए:

- व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन को मिलाने से बचें, यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्य से संबंधित मुद्दे व्यक्तिगत स्थान में प्रवेश न करें और इसके विपरीत।

- आत्म-सम्मान को प्राथमिकता दें, सकारात्मक आलोचना का स्वागत करें लेकिन अपमानजनक व्यवहार को अस्वीकार करें।

- कार्यस्थल में पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का समर्पण करें।

(d) सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के प्रकार:

- संवेदनशीलता प्रशिक्षण: अधिकारियों को उनके कार्यों के दूसरों पर प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाना, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर विचार करना।

- भूमिका-निर्माण प्रशिक्षण: अधिकारियों को दूसरों के दृष्टिकोण से स्थितियों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके समस्याओं और बाधाओं को समझने के लिए ताकि निरंतर निर्णय लेने में सहायक हो।

- आवश्यकता प्रशिक्षण: अधिकारियों को बिना उपेक्षा किए अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए सक्षम बनाना, टीम भावना और सहयोग को बढ़ावा देना।

- संचार प्रशिक्षण: मौखिक और गैर-मौखिक संकेतों के माध्यम से प्रभावी संचार को बढ़ाना, सकारात्मकता बढ़ाने, समावेशिता को बढ़ावा देने और प्रदर्शन के लिए उपयुक्त कार्य संस्कृति बनाने के उद्देश्य से।

|

46 videos|101 docs

|