यूपीएससी मुख्य परीक्षा के पिछले वर्ष के प्रश्न 2019: जनरल स्टडीज 4 नैतिकता | यूपीएससी मेन्स: नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता - UPSC PDF Download

प्रश्न 1 (क): सार्वजनिक जीवन के मूल सिद्धांत क्या हैं? इनमें से किसी तीन को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। [नैतिकता - I]

उत्तर: एक लोकतंत्र में, एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि अधिकार की स्थिति में व्यक्तियों को उनकी शक्ति जनता से प्राप्त होती है। वास्तव में, सभी सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को जनता के ट्रस्टी के रूप में माना जाता है। जैसे-जैसे सरकार की भूमिका बढ़ती है, सार्वजनिक कार्यालय में बैठे लोग लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। जनता और अधिकारियों के बीच ट्रस्टी संबंध यह आवश्यक बनाता है कि उन पर जो अधिकार दिए गए हैं, उनका उपयोग जनता के सर्वोत्तम हित में किया जाए, जिसे 'सार्वजनिक हित' कहा जाता है।

Nolan समिति ने सार्वजनिक जीवन के सिद्धांतों को परिभाषित करते हुए सात प्रमुख सिद्धांतों की पहचान की है: स्वार्थपरता, अखंडता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी, और नेतृत्व।

- नेतृत्व: सार्वजनिक कार्यालय में बैठे व्यक्तियों को नेतृत्व करना चाहिए और सार्वजनिक जीवन के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए उदाहरण स्थापित करना चाहिए। उदाहरण: लाल बहादुर शास्त्री का हर सोमवार उपवास रखना ताकि गरीबों के लिए अनाज की बचत की जा सके और पूरे देश को इसके लिए प्रेरित करना, नेतृत्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

- स्वार्थपरता: सार्वजनिक कार्यालय धारकों को केवल सार्वजनिक हित में कार्य करना चाहिए, बिना अपने, अपने परिवार या दोस्तों के लिए व्यक्तिगत वित्तीय या अन्य लाभ की तलाश किए। उदाहरण: महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी तुकाराम ओंबले का मुंबई हमले के दौरान साहसी कार्य, जिसमें उन्होंने अपने सहकर्मियों को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, स्वार्थपरता के सर्वोच्च उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है।

स्वार्थहीनता का सिद्धांत गीता के श्लोक में प्रतिध्वनित होता है - "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन," जो कि क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देता है, बिना परिणामों की चिंता किए।

जवाबदेही: सार्वजनिक कार्यालय के धारक अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और उन्हें उचित जांच के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण: विक्रम साराभाई ने ISRO के पहले मिशन की विफलता के लिए जिम्मेदारी ली, बिना मिशन प्रमुख (APJ अब्दुल कलाम) पर दोषारोपण किए, जो उनकी टीम की कमियों के लिए पूर्ण जवाबदेही का उदाहरण है।

निष्कर्ष में, सार्वजनिक जीवन के सिद्धांत किसी भी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सिद्धांतों से निकले सार्वजनिक व्यवहार के दिशानिर्देश सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच विश्वास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, उन व्यक्तियों को जो लोगों की किस्मत को मार्गदर्शित करने का विशेषाधिकार रखते हैं, न केवल नैतिक मानकों को बनाए रखना चाहिए, बल्कि इन सार्वजनिक जीवन के सिद्धांतों का अभ्यास करते हुए भी देखा जाना चाहिए।

प्रश्न 1(बी): 'सार्वजनिक सेवक' शब्द के बारे में आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक सेवक की अपेक्षित भूमिका पर विचार करें। [नैतिकता - I] उत्तर: एक सार्वजनिक सेवक आमतौर पर वह व्यक्ति होता है जिसे सरकार द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति या चुनाव के माध्यम से रोजगार दिया जाता है। सार्वजनिक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता व्यक्तिगत हितों पर अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी वेतन, आंशिक या पूर्ण रूप से, करदाताओं और सार्वजनिक धन द्वारा वित्त पोषित होती है। सार्वजनिक सेवकों के कर्तव्यों की श्रृंखला सरकार की जिम्मेदारियों के समान विविध होती है।

सार्वजनिक सेवक विभिन्न तत्वों को अपनाकर एक अधिक मानवीय और नैतिक शासन संरचना को बढ़ावा दे सकते हैं। इनमें से कुछ शामिल हैं:

- नैतिकता का पालन करना

- जनता के प्रति जवाबदेही

- संवेदनशीलता और सहानुभूति

- संविधानिक आदर्शों की जिम्मेदारी: लोक सेवकों का कर्तव्य है कि वे संविधान के प्रस्तावना में निहित संविधानिक आदर्शों की रक्षा और प्रचार करें। कानून के शासन को बनाए रखना, प्रशासनिक न्याय प्रदान करना, और प्रशासनिक सहायता सुनिश्चित करना उनके कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

- लोक राय को आकार देने में भूमिका: समाज के एक विशेष वर्ग के रूप में, लोक सेवक विभिन्न मुद्दों पर लोक राय को सूचित करने और यहां तक कि उसे तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- सहानुभूति और विचार: महात्मा गांधी की सलाह कि सबसे गरीब व्यक्ति की स्थिति में खुद को रखना लोक सेवकों को ऐसे निर्णय लेने में मदद करता है जो सबसे कमजोर लोगों पर प्रभाव को ध्यान में रखते हैं।

- कुशलता और कार्यान्वयन: लोक सेवक, जो शक्ति और अधिकार में प्रशासक हैं, नीतियों को कार्यक्रमों में बदलने और योजनाओं को धरातल पर लागू करने की जिम्मेदारी उठाते हैं।

- विचारों और कार्यों में चपलता: लोक सेवकों को नवीनतम जानकारी और ज्ञान से अपडेट रहना चाहिए, ताकि वे सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए उनका उपयोग कर सकें।

- निष्पक्षता और भ्रष्टाचार मुक्त होना: सरदार पटेल की टिप्पणी पर जोर देते हुए, लोक सेवकों को निष्पक्ष, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और संविधान द्वारा निर्धारित समावेशी राष्ट्रीय विकास के लिए काम करना चाहिए।

- गौरवमयी व्यवहार: लोक सेवकों को एक गौरवमयी तरीके से व्यवहार करना चाहिए, जिसमें धैर्यपूर्वक सुनने, संतुलित दृष्टिकोण रखने, और चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते समय घमंड और तानाशाही से बचने की क्षमता हो।

कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में आम नागरिकों के महत्व पर जोर दिया, stating, "यह लोग हैं जो एक राज्य का गठन करते हैं; जैसे एक बंजर गाय, बिना लोगों के राज्य कुछ नहीं देता।" इसलिए, प्रशासन की सफलता देश में जन कल्याण के लिए लोक सेवकों की भागीदारी, प्रतिबद्धता, समर्पण और बलिदान पर निर्भर करती है।

Q2(a): सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक धन के अपर्याप्त उपयोग और दुरुपयोग के कारणों की आलोचनात्मक जांच करें और उनके परिणामों का विश्लेषण करें। [नैतिकता - I]

कल्याणकारी सेवाओं के लिए धन का प्रभावी उपयोग सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने और विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि "सार्वजनिक कल्याण पर खर्च किए गए हर 1 रुपये में से केवल 15 पैसे ही वास्तव में जनसमुदाय तक पहुँचते हैं," जो हमारे देश में धन के अप्रभावी उपयोग की गंभीरता को दर्शाता है।

सार्वजनिक सेवक, जो मेहनत से कमाए गए सार्वजनिक धन के ट्रस्टी होते हैं, उनके प्रभावी उपयोग के लिए नैतिक और कानूनी दोनों प्रकार की जिम्मेदारियाँ होती हैं। इन निधियों के अपर्याप्त उपयोग और दुरुपयोग के कई कारण हैं:

अपर्याप्त उपयोग:

- उच्च प्रशासनिक लागत और सरकारी कार्यालयों में प्रक्रियागत देरी, जिसके कारण धन प्रशासनिक जटिलताओं और नौकरशाही के छिद्रों में फंस जाता है।

- अनुचित बजट आवंटन, जैसे कि गिलोटीन मतदान का उपयोग।

- सरकारी कार्यालयों में पर्याप्त स्टाफ की कमी।

- जमीनी स्तर पर तकनीकी प्रवेश की कमी।

- वित्तीय शक्ति का अप्रभावी विकेंद्रीकरण।

दुरुपयोग:

- भ्रष्टाचार जो धन को अनधिकृत स्रोतों की ओर मोड़ता है।

- गरीब जवाबदेही तंत्र जो प्रभावी निगरानी और उपयोग में बाधा डालता है।

- योजना में असंगति की कमी।

- शक्ति का अप्रभावी विकेंद्रीकरण।

- लोकलुभावन राजनीति जो धन आवंटन को प्रभावित करती है।

- नीतिनिर्माताओं पर कॉर्पोरेट प्रभाव, यानी क्रोनी कैपिटलिज़्म।

- सरकारी परियोजनाओं के आवंटन में पक्षपात और कार्यालय का दुरुपयोग।

- मार्च महीने में व्यय दौड़, जिसे 'मार्च रश' के नाम से जाना जाता है, जिससे अनियोजित और असंगठित धन व्यय होता है ताकि अनुपयोगी धन की समाप्ति को रोका जा सके।

- अन्य उद्देश्यों के लिए धन का मोड़ना।

परिणाम:

- सामाजिक: जनसाधारण के अधिकारों और अधिकारों का उल्लंघन, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक समस्याएँ जैसे असमानता, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य और स्वच्छता, और विभिन्न समुदायों के बीच बढ़ती दुश्मनी होती है।

- राजनीतिक: संसाधनों का गलत आवंटन और अपर्याप्त उपयोग असमान विकास, भ्रष्टाचार में वृद्धि, और विभिन्न राज्यों के भीतर असमानता में योगदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीयता, नक्सलवाद, और अलगाववाद जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

- आर्थिक: भारत की गरीबी के साथ निरंतर संघर्ष और जनसांख्यिकीय लाभ का सही तरीके से उपयोग न कर पाने के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। संभावित दो अंकों की वृद्धि के बावजूद, विकास की कहानी 7% के चारों ओर घूमती है, जिसमें आधारभूत संरचना, मानव संकेतकों, रोजगार आदि में अपर्याप्त सुधार होते हैं।

- नैतिक: 'जन विश्वास का सिद्धांत' का उल्लंघन, जो जनसेवकों पर धन के विवेकपूर्ण उपयोग की जिम्मेदारी डालता है ताकि जनसामान्य का लाभ हो सके।

चाहे एक नीति कितनी भी अच्छी तरह से तैयार की गई हो, इसका प्रभाव धन के आवंटन और प्रभावी उपयोग पर काफी हद तक निर्भर करता है। राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों में वर्णित नैतिक और मौलिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए, कल्याणकारी उपायों को अधिकतम करने और धन के संकेंद्रण को रोकने का प्रयास करते हुए, राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को साकार करने के लिए उपयुक्त नीति उपायों को अपनाना आवश्यक है।

Q2(b): “एक सार्वजनिक सेवक द्वारा कर्तव्य का गैर-निष्पादन एक प्रकार का भ्रष्टाचार है।” क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? अपने उत्तर को उचित ठहराएं। [नैतिकता - I] उत्तर: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार को शक्ति का दुरुपयोग मानता है जो समाज की नींव को कमजोर करता है। यह राजनीतिक प्रणाली, उसके संस्थानों और नेतृत्व में जनता के विश्वास को नष्ट करता है, और जब जनता असंवेदनशील या अविश्वासी हो जाती है, तो भ्रष्टाचार से लड़ने में एक अतिरिक्त चुनौती प्रस्तुत करता है।

सभी सिविल सेवकों पर जन कल्याण के लिए सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेदारी होती है। इस कर्तव्य की अनदेखी करने से जनता को महत्वपूर्ण लागत का सामना करना पड़ता है, जो उनकी स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधिकारों और कभी-कभी तो उनके जीवन को भी प्रभावित करती है। इसलिए, एक सार्वजनिक सेवक द्वारा कर्तव्य का गैर-निष्पादन एक प्रकार का भ्रष्टाचार माना जाता है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर का अस्पताल में देर से पहुंचना मरीजों के जीवन को खतरे में डालता है, एक शिक्षक का अपने कर्तव्यों का पालन न करना न केवल बच्चों के भविष्य को संकट में डालता है बल्कि समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है, और एक पुलिस अधिकारी द्वारा दंगों की स्थिति को संभालने में लापरवाही से जीवन की हानि हो सकती है।

भ्रष्टाचार उस विश्वास का विश्वासघात है जो जनता ने सिविल सेवकों में रखा है और यह व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन है। यह प्रभावी प्रशासन, कानून और व्यवस्था, और कल्याणकारी नीतियों के सफल कार्यान्वयन में बाधा डालता है, इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जैसे संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति में रुकावट डालता है।

सार्वजनिक सेवकों द्वारा कर्तव्य का गैर-निष्पादन, जिसके लिए वे नैतिक, कानूनी और संवैधानिक रूप से बाध्य हैं, एक प्रकार का भ्रष्टाचार माना जाता है, जैसा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में निर्धारित है, जो सार्वजनिक कर्तव्य का गैर-निष्पादन को एक अपराध मानता है।

हर एक सिविल सेवक के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने निर्धारित कर्तव्यों को निभाए ताकि वह संविधानात्मक मूल्यों को बनाए रख सके और जनसमूह के जीवन में बदलाव के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभा सके। यह सुनिश्चित करता है कि आम जनता अपने अधिकारों का सही तरीके से आनंद ले सके।

Q3(a): 'संविधानिक नैतिकता' का क्या अर्थ है? कोई संविधानिक नैतिकता को कैसे बनाए रख सकता है? [नैतिकता - I] उत्तर: संविधानिक नैतिकता का तात्पर्य संविधानात्मक लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता से है। शास्त्रीय विचारक जॉर्ज ग्रोट के अनुसार, यह संविधान के रूपों के प्रति सर्वोच्च श्रद्धा, प्राधिकरण के प्रति आज्ञाकारिता, और इन रूपों द्वारा संचालित कार्यों को शामिल करती है, जिसमें खुला भाषण, निश्चित कानूनी नियंत्रण के अधीन कार्य, और अधिकारियों की निर्बंध आलोचना शामिल है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भारत में संसद की बहसों के दौरान इस शब्द को पहली बार प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे विरोधी हितों के बीच प्रभावी समन्वय और प्रशासनिक सहयोग के रूप में देखा, ताकि विभिन्न समूहों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बिना टकराव के विवादों को सौहार्दपूर्वक हल किया जा सके।

आधुनिक उपयोग में, संविधानिक नैतिकता का तात्पर्य संविधान की सामग्री से है। संविधानिक नैतिकता का पालन करना किसी भी संविधान के अंतर्निहित नैतिक निहितार्थों द्वारा मार्गदर्शित होना है। यह संविधानिक प्रावधानों के शाब्दिक अनुपालन से परे जाती है, और संविधान के अंतिम लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करती है—एक सामाजिक-वैधानिक वातावरण प्रदान करना जो हर नागरिक को अपनी पूर्ण व्यक्तित्व को पहचानने का अवसर प्रदान करे।

संविधान की नैतिकता के स्रोत संविधान के पाठ, संविधान सभा की बहसों, और उस समय की घटनाओं में निहित हैं। यह संविधानिक कानूनों के प्रभावी होने के लिए आवश्यक है, जिससे उनकी कार्यवाही मनमानी और मनमानी न बन जाए।

विशेष रूप से, नाज़ फाउंडेशन मामले ने संविधानिक नैतिकता के अवधारणा का नवोन्मेषपूर्ण उपयोग करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को अमान्य किया, जिससे समलैंगिकता को अपराधमुक्त किया गया।

संविधानिक नैतिकता का उल्लंघन करते हुए इसे न्यायालय के निर्णयों को मार्गदर्शित करने देना, इसके विषय और सीमाओं को पहचानना ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके, तथा संविधान की सर्वोच्चता और कानून के शासन जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना शामिल है। इसे निर्णय लेने में एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करना भी आवश्यक है।

हालांकि, संविधान में इसे केवल चार बार ही उल्लेखित किया गया है, संविधानिक नैतिकता का अध्ययन कम रहा है और इसे काफी समय तक अनदेखा किया गया है। इस अवधारणा की अतिरिक्त संभावनाओं की खोज के लिए एक नवीनीकरण दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

राजनीतिक नेताओं की नैतिकता, सार्वजनिक चेतना को आकार देना, नैतिक व्यवस्था, और संविधानिक नैतिकता नीति निर्माण में महत्वपूर्ण हैं। एक मजबूत नैतिक आधार लोकतांत्रिक समाज की निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए आवश्यक है।

Q3(b): 'नैतिकता का संकट' से क्या तात्पर्य है? यह सार्वजनिक क्षेत्र में कैसे प्रकट होता है? [नैतिकता - I] उत्तर: "न्यायालयों से ऊपर एक उच्च न्यायालय है और वह है नैतिकता का न्यायालय। यह अन्य सभी न्यायालयों को पार करता है।" — महात्मा गांधी

नैतिकता का संकट

यह निर्णय लेने में उत्पन्न नैतिक दुविधा को संदर्भित करता है, जहाँ व्यक्ति को नैतिक रूप से अन्यायपूर्ण या गलत होने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।

जटिल और भावनात्मक परिस्थितियों में, सही कार्रवाई का मार्ग चुनना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जबकि व्यावहारिक समाधान नैतिक रूप से अस्पष्ट लग सकते हैं, लेकिन आत्मा अक्सर एक भिन्न दृष्टिकोण का समर्थन करती है।

नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन केवल तब किया जा सकता है जब किसी अन्य नैतिक सिद्धांत को आगे बढ़ाना आवश्यक हो जो समग्र भलाई को अधिकतम करता है और सबसे अधिक लोगों को हानि को कम करता है, जिसका पालन उपयोगितावाद के दृष्टिकोण से किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकट होने वाले संकट

नैतिकता का संकट सिविल सेवकों के निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में स्पष्ट होता है, विशेष रूप से जब मंत्री स्तर के दबाव के कारण अनैतिक निर्णय लेने या बड़ी जनसंख्या पर प्रभाव डालने वाली अनैतिक नीतियों को लागू करने का दबाव होता है।

नैतिकता और कानून के बीच टकराव, जैसे कि कश्मीर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक आंदोलन पर प्रतिबंध, नैतिकता के संकट के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार, तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता के बावजूद, ट्रांसजेंडर लोगों को उत्पीड़न, हाशिये पर रहने और अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे अपमान की जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में नैतिकता के संकट को उजागर करता है।

इस प्रकार के संकटों का सामना करना सार्वजनिक क्षेत्र में सामान्य है, जहां जीवन और निर्णय नियमित रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन संकटों से उबरने के लिए सार्वजनिक सेवकों को सभी आयामों पर विचार करना चाहिए, बाहरी दबावों से मुक्त होना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, और सार्वजनिक सेवा की नैतिक संहिता और कानूनी ढांचे का पालन करना चाहिए।

प्रश्न 4(क): नागरिक चार्टर आंदोलन के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करें और इसके महत्व को उजागर करें। [नैतिकता - I] उत्तर: नागरिक चार्टर एक दस्तावेज है जिसमें एक सरकारी संगठन द्वारा नागरिकों या ग्राहक समूहों के प्रति सेवाओं या योजनाओं के संबंध में स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएँ होती हैं जो प्रदान की जाती हैं या प्रदान की जाने वाली हैं।

नागरिक चार्टर का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य नागरिकों और प्रशासन के बीच एक संबंध स्थापित करना है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएँ नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इसमें संबंधित मंत्रालय/विभाग/संस्थान के आदेशों के बारे में लोगों को सूचित करना, अधिकारियों के लिए संपर्क जानकारी प्रदान करना, अपेक्षित सेवाओं की व्याख्या करना, और समस्याओं की स्थिति में शिकायत समाधान की प्रक्रियाओं का वर्णन करना शामिल है।

नागरिक चार्टर के सिद्धांत

- गुणवत्ता: सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना

- चुनाव: उपयोगकर्ताओं को संभवतः विकल्प प्रदान करना

- मानक: एक समय सीमा के भीतर अपेक्षाएँ निर्धारित करना

- मूल्य: करदाताओं के पैसे का सही मूल्य सुनिश्चित करना

- जवाबदेही: सेवा प्रदाताओं (व्यक्तियों और संगठनों) को जवाबदेह ठहराना

- पारदर्शिता: नियमों, प्रक्रियाओं, योजनाओं, और शिकायत निवारण में पारदर्शी होना

- भागीदारी: हितधारकों को शामिल करना और उनसे परामर्श करना

महत्व

- प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुविधाजनक बनाना

- नागरिक-केंद्रित होना, नागरिक-अनुकूल प्रशासन को बढ़ावा देना

- अच्छे शासन को बढ़ावा देना

- नागरिकों को सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करना

- शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करना

नागरिक चार्टर अपने आप में एक अंतिम लक्ष्य नहीं है; बल्कि, यह सुनिश्चित करने का एक साधन है कि नागरिक हमेशा किसी भी सेवा वितरण मॉडल के केंद्रीय रहें।

प्रश्न 4(बी): यह दृष्टिकोण है कि अधिकारियों के रहस्य अधिनियम (Officials Secrets Act) सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के कार्यान्वयन में एक बाधा है। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? चर्चा करें। [नीति - I] उत्तर: 2005 का सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है जिसने भारतीय शासन प्रणाली में पारदर्शिता का एक नया युग शुरू किया है। इसके प्रभावों में शामिल हैं:

- जानकारी को जनता के लिए आसानी से उपलब्ध कराना

- सरकार के निर्णयों के लिए जवाबदेही बढ़ाना

- भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करना

- सरकार में जनता के विश्वास को बढ़ाना

- सरकारी कर्मचारियों के कार्य को कुशल बनाना

- निष्पक्षता सुनिश्चित करना

हालाँकि, 1923 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित Officials Secret Act (OSA) RTI के प्रावधानों के विपरीत कार्य करता है और इसके कार्यान्वयन में बाधाएँ उत्पन्न करता है:

- औपनिवेशिक युग की जड़ें

- मुख्य रूप से सरकार द्वारा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर जानकारी को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है

- सरकारी अनियमितताओं को छिपाने के लिए उपयोग में लाया जाता है

- सरकार की कमियों की जांच कर रहे पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को धमकाने के लिए एक कठोर उपकरण के रूप में काम में लाया जाता है

- नागरिकों या नागरिक समाज द्वारा किए गए विशेष अन्वेषणों को चुप कराने के लिए उपयोग किया जाता है

- नागरिकों पर गलत संदेह और जासूसी का कारण बन सकता है

इसके अतिरिक्त:

- एक आधुनिक लोकतंत्र में सरकार के निर्णयों में नागरिकों की पूर्ण भागीदारी आवश्यक है

- सरकारी पारदर्शिता जासूसी की चिंताओं को कम करती है

- यदि सरकार को कोई डर है, तो यह लोकतंत्र में खुलापन की कमी का संकेत देता है

- यह सवाल उठाना कि केवल सरकार को ही यह तय करना चाहिए कि क्या गुप्त रखा जाना चाहिए

फिर भी, सुरक्षा चिंताओं के कारण पूर्ण पारदर्शिता न तो संभव है और न ही वांछनीय है, विशेषकर एक दुश्मन पड़ोस में बहुआयामी खतरों के सामने। राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर वर्गीकृत दस्तावेज़ जनता की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं और आम जनता के लिए बहुत कम उपयोगी होते हैं।

हालांकि RTI अधिनियम की धारा 22 स्पष्ट रूप से OSA को दरकिनार करती है, और सरकार को केवल OSA के मार्किंग के आधार पर जानकारी को पहुँचने से रोकने से मना करती है, OSA के उचित उपयोग और दुरुपयोग के बीच भेद करने के लिए एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता है। लोकपाल जैसे सिस्टम के अस्तित्व को देखते हुए, एक स्वतंत्र समिति की स्थापना सरकार की स्वायत्तता को रोकने में मदद कर सकती है कि क्या \"गुप्त\" माना जाता है।

इसलिए, गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, जैसा कि 2006 की दूसरी प्रशासनिक सुधार आयोग (SARC) की रिपोर्ट में उजागर किया गया है, जिसने यह जोर दिया कि गोपनीयता की संस्कृति गोपनीयता को बढ़ावा देती है, जिससे खुलासा एक दुर्लभता बन जाता है।

Q5(a): आप शासन में प्रोबिटी (probity) से क्या समझते हैं? इस शब्द की आपकी समझ के आधार पर, सरकार में प्रोबिटी सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएं। (150 शब्द)। [नीति - I] उत्तर: शासन में प्रोबिटी एक प्रभावी शासन प्रणाली और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक आवश्यकता है। इसमें ईमानदारी, अखंडता, नैतिकता और सत्यनिष्ठा जैसे नैतिक और नैतिक मूल्यों का पालन करना शामिल है, जो उच्च नैतिक आचरण के मानकों के साथ प्रक्रिया की अखंडता को दर्शाता है।

शासन में प्रोबिटी यह आवश्यकता पर जोर देती है कि नागरिक अधिकारियों को प्रदर्शन, अखंडता और देशभक्ति जैसे पारंपरिक नागरिक सेवा मूल्यों से परे नैतिकता और अखंडता के मूल्यों को अपनाना और बनाए रखना चाहिए। इसमें मानवाधिकारों के प्रति सम्मान दिखाना, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता बनाए रखना, वंचितों के प्रति दया दिखाना और उनके कल्याण के प्रति समर्पित होना शामिल है।

शासन में प्रोबिटी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- सरकारी प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बनाए रखना

- सार्वजनिक सेवाओं में अखंडता बनाए रखना

- शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना

- प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना

- दुराचार, धोखाधड़ी, और भ्रष्टाचार की संभावनाओं से बचना

सरकार में प्रोबिटी सुनिश्चित करने के उपाय शासन में प्रोबिटी की कमी की समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रोबिटी और नैतिक प्रथाओं को स्थापित करने के लिए किए जाने वाले कुछ कदम हैं:

- राज्य और केंद्रीय स्तर पर एक समर्पित इकाई की स्थापना करना ताकि सरकारी अधिकारियों द्वारा आचार संहिता और आचार संहिता के उल्लंघनों की निगरानी की जा सके।

- जानकारी को जनता के लिए वेबसाइटों के माध्यम से सुलभ बनाना।

- सरकारी कर्मचारियों द्वारा संपत्तियों और देयों का अनिवार्य खुलासा करना, जिसके साथ उचित ऑडिटिंग की जाएगी।

- एक स्वतंत्र विरोधी भ्रष्टाचार एजेंसी की स्थापना करना।

- शासन में सुधार के लिए आम जनता के विचारों को शामिल करने के लिए नागरिक सलाहकार बोर्डों का गठन करना।

- सभी सरकारी कार्यक्रमों के अनिवार्य सामाजिक ऑडिट को लागू करना, जैसा कि मेघालय के कानून में सरकारी कार्यक्रमों के सामाजिक ऑडिट के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

कानूनों और नीतियों के अलावा, सरकार को सरकारी कर्मचारियों में व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि वे आम जनता की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रख सकें, जो कि लोकतांत्रिक लक्ष्य "जनता द्वारा, जनता के लिए, और जनता को" के साथ मेल खाता है।

Q5(b): “भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिससे आप अपनी भावनाओं को आपके लिए काम करवा सकते हैं, न कि आपके खिलाफ।” क्या आप इस विचार से सहमत हैं? चर्चा करें। [नैतिकता - I] उत्तर: भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) का तात्पर्य है अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को समझने, उन्हें नियंत्रित करने और प्रबंधित करने तथा उन्हें कार्य करने के लिए उपयोग करने की क्षमता। यह प्रशासकों के सामाजिक कौशल की नींव बनाती है, जो संगठनात्मक प्रभावशीलता में योगदान करती है।

ये कौशल प्रशासनिक चुनौतियों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप, लोगों के साथ संवाद और संघर्ष प्रबंधन शामिल हैं।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता निम्नलिखित तरीकों से काम करती है:

- काम करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखने में मदद करती है।

- कुशल और वांछित परिणामों की ओर ले जाती है।

- सहकर्मियों के बीच विश्वास बढ़ाती है।

- तनाव को कम करती है और अत्यधिक प्रतिक्रिया को रोकती है।

- दूसरों की मानसिक स्थिति को समझने में मदद करती है।

- अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक अधिकारी को प्रेरित रहने और अधीनस्थों को दिए गए कार्यों को कुशलता से पूरा करने के लिए प्रेरित करने में सहायता कर सकती है। निर्णय लेने में, यह नागरिक सेवकों को भावनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है, विशेष रूप से अनावश्यक प्रभावों के सामने अपने स्वभाव को नियंत्रण में रखते हुए।

इसके अलावा, EI नागरिक सेवकों को आम जनता, विशेषकर गरीब और कमजोर लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है।

उदाहरण 1: यदि आप कार्यालय आने से ठीक पहले घर में झगड़ा कर चुके हैं, तो कार्यस्थल पर खराब मूड का प्रभाव पड़ने की संभावना अधिक होती है। अच्छी EI के साथ, आप खुद को शांत कर लेंगे, अत्यधिक भावनाओं का प्रबंधन करेंगे, और अपने कर्तव्यों को बेहतर तरीके से निभाएंगे।

उदाहरण 2: मान लीजिए कि आप एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना की निगरानी कर रहे हैं जिसमें कड़ी समयसीमा है। यदि आपकी EI कम है, तो आप आसानी से उत्तेजित, चिंतित, निराश, हतोत्साहित, और निराशावादी हो सकते हैं जैसे-जैसे समयसीमा नजदीक आती है। उच्च EI के साथ, आप उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे, अपनी टीम को प्रेरित करेंगे, शांतिपूर्वक नवाचार के तरीकों के बारे में सोचेंगे, और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखेंगे।

इस प्रकार, EI भावनाओं की अनियमितता और चरमता को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे सकारात्मक दृष्टिकोण और स्थिर प्रदर्शन को बढ़ावा मिलता है, बजाय इसके कि बाधाएं उत्पन्न हों।

प्रश्न 6: निम्नलिखित उद्धरणों का आपके लिए क्या अर्थ है? (क) "एक अन्वेषित जीवन जीने के लायक नहीं है" — सुकरात [नैतिकता - I]

उत्तर: एक अन्वेषित मानव जीवन अर्थ और उद्देश्य से रहित होता है। आत्म-निरीक्षण की क्षमता व्यक्तिगत निरर्थकता को दूर करती है, नैतिकता और सामाजिक एकजुटता के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देती है।

जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी, सूर्य की रोशनी और पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही मानव जीवन को अपने विकास के लिए आत्म-निरीक्षण और परीक्षा की आवश्यकता होती है। किसी भी समय जीवन के अनुभवों पर विचार करना व्यक्ति के अपने आप और ब्रह्मांड के साथ संबंध को समृद्ध करता है।

महात्मा गांधी की आत्म-निरीक्षण प्रक्रिया, जो उनकी आत्मकथा 'My Experiments with Truth' में चित्रित की गई है, जीवन पर विचार करने के महत्व को उजागर करती है। गांधी ने इस परीक्षा के माध्यम से न केवल अपनी कमजोरियों और संवेदनाओं की पहचान की, बल्कि अपने पूर्वाग्रहों पर प्रश्न उठाए और मानव के रूप में अपनी ताकत को भी समझा।

महाभारत में 'अर्जुन' के चरित्र में जीवन पर विचार करने की क्षमता, भीष्म, युधिष्ठिर, या कौरवों जैसे अन्य पात्रों की तुलना में अधिक गहराई लाती है। अर्जुन, अंधाधुंध मानदंडों का पालन करने और अपने कबीले के साथ युद्ध में भाग लेने के बजाय, संघर्ष के निरर्थकता और अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाता है।

आधुनिक दुनिया में तेजी से बदलती समाज और उपभोक्तावादी संस्कृति व्यक्तियों के लिए इन परिवर्तनों पर विचार करने का समय बहुत कम छोड़ती है। परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन स्वचालित और बिना प्रश्न किए हो गया है।

यह उद्धरण वर्तमान समय में अत्यधिक प्रासंगिक है, जहां मानव इतिहास के बोझ जैसे युद्ध, उपनिवेशीकरण, राष्ट्रीयकरण, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में नैतिकता का क्षय, और आध्यात्मिक बेघरता का अनुभव करते हैं।

इन समयों में व्यक्तियों को अपनी अंतरात्मा में गहराई से उतरने की आवश्यकता होती है ताकि वे अस्तित्व का उद्देश्य खोज सकें और समाज के साथ अधिक सार्थक तरीके से जुड़ सकें।

Q6(b): “एक व्यक्ति बस अपने विचारों का उत्पाद है। जो वह सोचता है, वही वह बन जाता है।” — M.K. गांधी। [नैतिकता - I] उत्तर: एक व्यक्ति के कार्य मुख्यतः उनके सोचने की प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं, जो समाज के साथ जुड़ने के प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करती है। विचार न केवल व्यवहार और दृष्टिकोण को आकार देते हैं, बल्कि कार्यों को भी mold करते हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि विचार एक नैतिक कम्पास और अंतरात्मा के साथ सामंजस्य में हों, क्योंकि नैतिक व्यवहार और कार्यों का नियमन नैतिक सोच की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है।

अनुभवों या विचारों पर विचार करने से कार्यों में विकल्प बनाने के लिए नए रास्ते खुलते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को समझना और उन पर जागरूक रहना, अर्थात्, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कार्यों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, दया और सहानुभूति के विचार अधिक सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तियों को बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि हिंसा और क्रोध के विचार समाज में अपराधियों के उभरने में योगदान कर सकते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़ी डेटा जैसी तकनीकों का आगमन समकालीन समाज में नए नैतिक प्रश्न उठाता है। बढ़ती व्यक्तिवाद और उपभोक्तावाद के प्रभाव में, व्यक्तियों की सोच अधिक आत्मकेंद्रित हो गई है, जिससे समुदाय और समाज से अलगाव बढ़ा है। बाजार और राज्य दोनों की ओर से लोगों के विचारों, व्यवहारों और कार्यों को नियंत्रित करने की बढ़ती इच्छा भी है। यह न केवल एक व्यक्ति के बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है, बल्कि प्रश्न पूछने और समालोचनात्मक रूप से सोचने की प्रवृत्ति को भी कम करता है।

इन समयों में, समाज में लोगों की स्वतंत्रता से सोचने की क्षमता को विकसित करना अनिवार्य है। ऐसे शिक्षा पर जोर देना जो आलोचनात्मक नैतिक सोच को प्रोत्साहित करे, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर सकता है जो नैतिकता से कार्य करें, और इस प्रकार समाज, राष्ट्र और विश्व पर प्रभाव डालें।

Q6(c): “जहाँ दिल में धर्म है, वहाँ चरित्र में सुंदरता है। जब चरित्र में सुंदरता है, तब घर में सामंजस्य है। जब घर में सामंजस्य है, तब राष्ट्र में व्यवस्था है। जब राष्ट्र में व्यवस्था है, तब संसार में शांति है।” — ए. पी. जे. अब्दुल कलाम [नैतिकता - I] उत्तर: ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने अपने उद्धरण के माध्यम से धर्म के महत्व को रेखांकित किया, जो दिल, चरित्र, राष्ट्र और विश्व के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करता है।

धर्म, जो नैतिक रूप से सही और न्यायसंगत होने की गुणवत्ता है, एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज की नींव के रूप में कार्य करता है, यह सिद्धांत विभिन्न धार्मिक शिक्षाओं में प्रतिध्वनित होता है। उदाहरण के लिए, हिंदू पौराणिक कथाओं में, धर्म का मार्ग, जिसे dharma कहा जाता है, हर मानव के लिए आदर्श और अंतिम कर्तव्य माना जाता है।

कलाम का उद्धरण व्यक्तियों के नवीनीकरण के महत्व पर जोर देता है, जो सामाजिक परिवर्तन का केंद्र बिंदु है, जिसका उद्देश्य शांति और एकीकरण को बढ़ावा देना है। ऐतिहासिक उदाहरण, जैसे कि अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में Dhamma के कोड को बढ़ावा देना, एक राज्य के भीतर शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में आदर्श सामाजिक व्यवहार की भूमिका को उजागर करता है।

हालाँकि, समकालीन समाज ने धर्म से हटकर एक अधिक भौतिकवादी जीवनशैली की ओर रुख किया है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। कलाम का सुझाव है कि व्यक्ति, धर्म के मार्ग का अनुसरण करके, खुशी फैला सकते हैं, व्यक्तिगत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और समाज के सुधार में योगदान कर सकते हैं, जैसे कि अपराध, भ्रष्टाचार और भीड़ हत्या जैसे मुद्दों का समाधान कर सकते हैं।

एक समृद्ध समाज, बदले में, एक अधिक समृद्ध राष्ट्र में योगदान करता है। कलाम का दृष्टिकोण इस विचार के साथ मेल खाता है कि वैश्विक स्तर पर धर्मनिष्ठा को बढ़ावा देना वैश्विक चुनौतियों, जैसे कि आतंकवाद, का समाधान करने में मदद कर सकता है, जो विभिन्न देशों की सुरक्षा और सुरक्षा को खतरे में डालता है।

कलाम की समाज के विभिन्न आयामों में धर्मनिष्ठा के लिए अपील, एक अदम्य आत्मा के साथ, "वसुधैव कुटुम्बकम" के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रश्न 7: आप एक क्षेत्र में बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं जो गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और भोजन, पीने के पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। भारी वर्षा और आपूर्ति मार्गों को नुकसान के कारण बचाव कार्य बाधित हो गया है। स्थानीय लोग सीमित और विलंबित बचाव कार्यों के प्रति गुस्से में हैं। जब आपकी टीम प्रभावित क्षेत्र में पहुंचती है, तो वहाँ के लोग आपकी टीम के कुछ सदस्यों को गाली देते हैं और यहां तक कि हमला भी करते हैं। आपकी टीम के एक सदस्य को तो गंभीर चोट भी आई है। इस संकट का सामना करते हुए, कुछ टीम के सदस्य आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कार्य को बंद कर दें क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है।

ऐसी कठिन परिस्थितियों में, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? स्थिति को प्रबंधित करने के लिए एक सार्वजनिक सेवक में आवश्यक गुणों की जांच करें। [नैतिकता - II] उत्तर: तीव्र माहौल का जवाब देते समय, मेरा दृष्टिकोण विचारशील, सामंजस्यपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए क्योंकि इसमें कई दुविधाएँ शामिल हैं। सरकार की सहायता पर निर्भर हजारों लोगों की अनदेखी करना एक कायरता और आत्म-रक्षा का कार्य होगा, जो एक सार्वजनिक सेवक के लिए अनुचित है।

मोरल अपलिफ्टमेंट: बचाव मिशन के प्रमुख के रूप में, मेरी प्राथमिक प्रतिक्रिया समूह को हमारे वास्तविक उद्देश्यों पर फिर से ध्यान केंद्रित करना है। मिशन को रोकने के लिए advocating करने वालों को संबोधित करते हुए, मैं उन्हें उदाहरणों द्वारा प्रोत्साहित करूंगा। उदाहरण के लिए, 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ के दौरान, NDRF टीम ने दुश्मनी का सामना किया, फिर भी उन्होंने 50,000 से अधिक लोगों को बचाया। इसी तरह, महात्मा गांधी, जब नोआखाली के दंगे प्रभावित क्षेत्रों में मार्च कर रहे थे, तब उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी अडिग साहस और मानवता के प्रति प्रेम ने अंततः सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में ले जाया।

लोगों का गलत गुस्सा बचाव कार्य में आत्म-बलिदान, समर्पण, और साहस को प्रदर्शित करके कम किया जा सकता है, जिससे सहयोग को बढ़ावा मिलता है।

प्रेरणा और सहयोग: मैं लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करूंगा और सहयोग के इच्छुक स्थानीय नेताओं से सहायता मांगूंगा। सहयोगात्मक प्रयास जनता का समर्थन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सरकारी सहयोग: इसके अलावा, मैं अपने टीम के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार से सहयोग की मांग करूंगा, जिससे जोखिम को कम किया जा सके।

आवश्यक गुण:

- सेवा की भावना: बचाव टीम, जो शारीरिक और मौखिक हमलों के प्रति संवेदनशील है, को संयमित और समन्वित बचाव कार्य करने के लिए एक उच्च कारण से प्रेरित होना चाहिए।

- नेतृत्व: ऐसी परिस्थितियों में निर्णय नेता की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करते हैं, जो व्यक्तिगत साहस और विश्वास के साथ टीम का नेतृत्व भी करते हैं।

- संवेदनशीलता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता: स्थानीय लोगों के असंतोष को समझने के लिए संवेदनशीलता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, ताकि बल प्रयोग से बचा जा सके, जो उनके गुस्से को बढ़ा सकता है।

- प्रेरणा की शक्ति: लोगों के गुस्से का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए प्रेरणा की शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे प्रतिक्रियाशील और संकीर्ण दृष्टिकोण वाले हो सकते हैं।

- धैर्य और सजगता: ऐसी परिस्थितियों में, तात्कालिक निर्णय लेना अनुचित है। एक लोक सेवक को स्थिति का संवेदनशीलता से आकलन करना चाहिए और अगले कदम के लिए तेजी से सोचना चाहिए।

इसलिए, स्थिति के प्रति संवेदनशीलता, लोगों की प्रतिक्रियाओं के लिए उन पर आरोप लगाने से बचना, और सहानुभूति और समर्थन प्रदान करना संकट में फंसे लोगों को सफलतापूर्वक बचाने के लिए कुंजी है।

प्रश्न 8: ईमानदारी और उच्चता एक सिविल सेवक की विशेषताएँ हैं। जिन सिविल सेवकों में ये गुण होते हैं, उन्हें किसी भी मजबूत संगठन की रीढ़ माना जाता है। कर्तव्य की लाइन में, वे विभिन्न निर्णय लेते हैं, कभी-कभी इनमें कुछ सही गलतियाँ हो जाती हैं। जब तक ऐसे निर्णय जानबूझकर नहीं लिए जाते हैं और व्यक्तिगत लाभ नहीं पहुँचाते हैं, अधिकारी को दोषी नहीं कहा जा सकता। हालांकि, ऐसे निर्णय कभी-कभी दीर्घकालिक नकारात्मक परिणामों की ओर ले जा सकते हैं।

हाल के समय में, कुछ उदाहरण सामने आए हैं जहाँ सिविल सेवकों को सही गलतियों के लिए फंसाया गया है। उन्हें अक्सर अभियुक्त बनाया गया है और यहाँ तक कि जेल भी भेजा गया है। ये उदाहरण सिविल सेवकों की नैतिकता को बहुत प्रभावित करते हैं।

यह प्रवृत्ति सिविल सेवाओं के कार्य प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है? क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि ईमानदार सिविल सेवकों को सही गलतियों के लिए फंसाया न जाए? अपने उत्तर को उचित ठहराएँ। [नैतिकता - II]

उत्तर: सिविल सेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण निर्णय लेने में होती है, जिसका सामाजिक-आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि, ईमानदार अधिकारियों का गलत अभियोजन इन अधिकारियों के मनोबल पर गहरा असर डालता है, जो भारत में सिविल सेवाओं के कार्य प्रदर्शन को कई तरीकों से प्रभावित करता है:

सिविल सेवाओं पर प्रभाव:

- निर्णय लेने पर प्रभाव: अधिकारी अपने विचार व्यक्त करने में हिचकिचा सकते हैं, जो गलत निर्णयों के लिए विभागीय कार्रवाई के डर के कारण लालफीताशाही को बढ़ा सकता है।

- आर्थिक विकास में बाधा: अभियोजन के डर से ईमानदार अधिकारी प्रगतिशील और साहसी निर्णय लेने में संकोच कर सकते हैं, जिससे देरी और खराब प्रशासन होता है, विशेष रूप से सार्वजनिक सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने के साथ।

- उत्पीड़न का उपकरण: भ्रष्ट राजनीतिक नेता और नौकरशाह बेबुनियाद शिकायतों और जांचों का उपयोग करके ईमानदार अधिकारियों को परेशान कर सकते हैं।

- प्रतिष्ठा पर प्रभाव: ईमानदार अधिकारियों का अभियोजन मानसिक पीड़ा, महत्वपूर्ण वित्तीय हानि और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाता है।

गलत अभियोजन को रोकने के उपाय:

प्रशासन में पारदर्शिता: नीतिगत निर्णयों में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करना, गलत विकल्पों के लिए व्यक्तियों को दोषी ठहराने से रोक सकता है।

- विधायी क्रियाएँ: होटा समिति की रिपोर्ट द्वारा सुझाए गए संशोधन महत्वपूर्ण हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के धारा 13(1)(d) में संशोधन, ईमानदार सरकारी कर्मचारियों को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन और उत्पीड़न से सुरक्षित रखता है।

- ब्यूरोक्रेटिक राजनीतिकरण को कम करना: सरकारी कर्मचारियों के लिए निश्चित कार्यकाल लागू करने से स्थानांतरण, पदोन्नति से वंचना, या सेवानिवृत्ति के बाद की सजा का डर कम किया जा सकता है, जो निर्णय लेने पर प्रभाव डाल सकता है।

संस्थाओं की भूमिका:

- न्यायपालिका का दृष्टिकोण: अदालतों को कानूनों की व्याख्या सकारात्मक रूप से करनी चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार और गलत प्रशासनिक निर्णयों के बीच का अंतर स्पष्ट हो सके।

- संघों से समर्थन: भारतीय IAS संघ और अन्य नागरिक समाज समूहों को ईमानदार अधिकारियों का समर्थन करना चाहिए, जो गलत अभियोजन का सामना कर रहे हैं।

- आंतरिक निगरानी तंत्र: आंतरिक जांचों को अधिकारियों की ईमानदारी और पिछले करियर रिकॉर्ड पर विचार करना चाहिए, इससे पहले कि वे अच्छे निर्णयों के लिए आपराधिक जांच की सिफारिश करें।

न्यायसंगतता: ईमानदार अधिकारियों को वास्तविक गलतियों के लिए अभियोजन करना अन्यायपूर्ण है, यह देखते हुए कि हर निर्णय लंबी अवधि में सही साबित नहीं होता। युवा और महत्वाकांक्षी सरकारी कर्मचारियों को ईमानदारी, निष्पक्षता और निडरता के मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। गतिशील और ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, जो समाज के लिए जोखिम उठाते हैं। कोई भी ब्यूरोक्रेट अच्छे निर्णय लेने के लिए प्रतिशोध का भय नहीं महसूस करना चाहिए। सही का गलत पर विजय, नैतिकता और आचार संहिता का पालन करने से होती है। उदाहरण: पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, जो अपनी ईमानदारी और स्वच्छ करियर रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं, को कोयला घोटाले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बरी किया गया, जो सत्य की विजय को उजागर करता है।

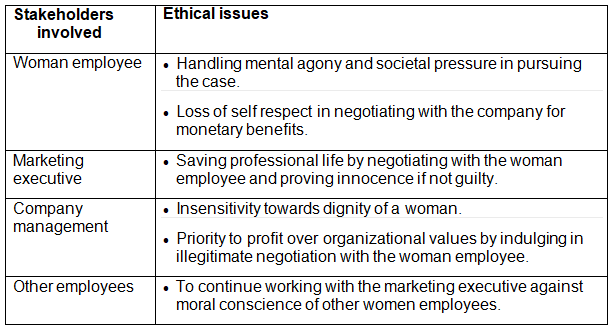

प्रश्न 9: एक परिधान निर्माण कंपनी, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी थीं, विभिन्न कारणों से बिक्री खो रही थी। कंपनी ने एक प्रसिद्ध मार्केटिंग कार्यकारी को नियुक्त किया, जिसने थोड़े समय में बिक्री की मात्रा बढ़ा दी। हालाँकि, उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में संलिप्तता के बारे में कुछ असत्यापित रिपोर्टें सामने आईं।

कुछ समय बाद, एक महिला कर्मचारी ने मार्केटिंग कार्यकारी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई कि उसने उसका यौन उत्पीड़न किया। जब कंपनी ने उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, तो उसने पुलिस में एक FIR दर्ज कराई।

स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को समझते हुए, कंपनी ने महिला कर्मचारी को बातचीत के लिए बुलाया। उसे शिकायत और FIR वापस लेने के लिए एक बड़ी राशि की पेशकश की गई और यह भी लिखित में देने के लिए कहा गया कि मार्केटिंग कार्यकारी इस मामले में शामिल नहीं है।

इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान करें: महिला कर्मचारी के पास क्या विकल्प हैं? [नैतिकता - II]

उत्तर:

मामले के तथ्य:

- मार्केटिंग कार्यकारी द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का आरोप।

- मार्केटिंग कार्यकारी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसने थोड़े समय में बिक्री को काफी बढ़ा दिया।

- कंपनी प्रबंधन महिला की शिकायत पर ध्यान नहीं देकर उदासीनता दिखाती है।

- कंपनी महिला कर्मचारी पर मामले को वापस लेने के लिए दबाव डालती है।

महिला कर्मचारी के पास उपलब्ध विकल्प:

- कंपनी प्रबंधन के खिलाफ अपने मामले के साथ दृढ़ता से आगे बढ़ना।

- यह अदालत में अपने दृष्टिकोण को साबित करने का एक उचित अवसर प्रदान करता है।

- यह उसे मानसिक शांति देता है कि उसने अपने लिए खड़ा होना सीखा।

- यह मानसिक पीड़ा, सामाजिक दबाव और संभावित रूप से उसके करियर के दृष्टिकोण को नुकसान पहुँचा सकता है।

- कंपनी द्वारा प्रस्तावित बातचीत स्वीकार करना और मामला वापस लेना।

- यह उसके करियर के लिए फायदेमंद हो सकता है और कठोर जांच प्रक्रिया से बचाता है।

- यह मानसिक शांति में असंगति पैदा करता है और उसकी अंतरात्मा के साथ संघर्ष करता है।

- यह उसे भविष्य में अपने लिए खड़ा होने से रोक सकता है।

- कंपनी से इस्तीफा देना और अन्य करियर अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना।

- यह स्थिति से बचता है और उसके करियर के दृष्टिकोण के लिए फायदेमंद है।

- यह यौन उत्पीड़न के निशान छोड़ता है, जिससे पछतावा और न्याय से वंचित होने की भावना होती है।

विश्लेषण: विकल्प (1) स्थिति को संभालने का अनुशंसित तरीका है। महिला कर्मचारी एक नेतृत्व भूमिका निभा सकती है, जो महिला कर्मचारियों की वास्तविक चिंताओं को व्यक्त करती है। यह उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह आगे आए और अनुकरणीय व्यवहार प्रदर्शित करे। यह न केवल आत्म-संतोष लाता है बल्कि आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाता है।

कंपनी प्रबंधन के साथ चिंताएँ: कंपनी प्रबंधन में एक बड़ा दोष यह है कि वह लाभ के उद्देश्य को प्राथमिकता देता है, जैसे कि मार्केटिंग कार्यकारी को बचाना और महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं करना। गांधीजी ने 'नैतिकता के बिना वाणिज्य' को सात सामाजिक पापों में से एक माना। इसलिए, यह न केवल किसी व्यक्ति की गलती है, बल्कि यह एक संगठनात्मक मुद्दा है जिसमें महिलाओं की गरिमा का सम्मान, कार्य-संस्कृति नैतिकता, और लिंग समानता जैसे मूल्य की कमी है।

प्रश्न 10: एक आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक कार्यकारी और स्थायी कार्यकारी का सिद्धांत है। राजनीतिक कार्यकारी से चुने हुए प्रतिनिधि और नौकरशाही स्थायी कार्यकारी का निर्माण करते हैं। मंत्री नीतिगत निर्णय बनाते हैं और नौकरशाह इन्हें कार्यान्वित करते हैं।

स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक दशकों में, स्थायी कार्यकारी और राजनीतिक कार्यकारी के बीच संबंध आपसी समझ, सम्मान और सहयोग द्वारा विशेषित थे, बिना एक-दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप किए।

हालांकि, पिछले दशकों में स्थिति बदल गई है। राजनीतिक कार्यकारी की स्थायी कार्यकारी से अपनी एजेंडा का पालन कराने की मांग के उदाहरण हैं। ईमानदार नौकरशाहों के प्रति सम्मान और सराहना में कमी आई है। राजनीतिक कार्यकारी के बीच नियमित प्रशासनिक मामलों जैसे स्थानांतरण, पदस्थापन आदि में शामिल होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस परिदृश्य में, 'नौकरशाही का राजनीतिकरण' की एक स्पष्ट प्रवृत्ति है। सामाजिक जीवन में बढ़ता भौतिकवाद और स्वार्थ भी स्थायी कार्यकारी और राजनीतिक कार्यकारी दोनों के नैतिक मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

‘ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण’ के क्या परिणाम हैं? चर्चा करें। [नैतिकता - II]

उत्तर: लोकतांत्रिक शासन में सहयोग: निर्वाचित प्रतिनिधियों और ब्यूरोक्रेट्स के बीच सहयोग लोकतांत्रिक शासन के लिए महत्वपूर्ण है। हालाँकि, 'ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण' ने नागरिक सेवाओं की दक्षता में कमी ला दी है।

संलग्न मूल्य:

- राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता

- ईमानदारी और प्रामाणिकता

- विश्वास का साहस

- आचार संहिता का पालन

- कानूनी जिम्मेदारी

राजनीतिकरण के परिणाम:

- नैतिक तंतु का deteriorate होना: ईमानदार नागरिक सेवक विशेष राजनीतिक समूह के पक्ष में पक्षपाती निर्णय लेने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं।

- व्यक्तिगत बनाम व्यावसायिक जीवन में दुविधा: भौतिक लाभ चाहने वाले ब्यूरोक्रेट्स अपनी नैतिकता से समझौता कर सकते हैं, जो मानसिक शांति, कार्य नैतिकता, आत्म-सम्मान और पारिवारिक विश्वास को प्रभावित करता है।

- शासन पर प्रभाव: सार्वजनिक सेवा वितरण और सामाजिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में निष्पक्षता प्रभावी निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है।

- अव्यवस्थित परिस्थितियों में चुनौतियाँ: साम्प्रदायिक दंगे ऐसे राजनीतिक तटस्थ अधिकारियों की मांग करते हैं जो ऐसे निर्णय लेने से रोकें जो जीवन और संपत्ति के नुकसान का कारण बन सकते हैं।

- नीति पंगुता: राजनीतिक परिणामों के डर से लालफीताशाही और गोपनीयता की संस्कृति उत्पन्न हो सकती है, जो प्रभावी निर्णय लेने में बाधा डालती है।

- नागरिक समाज पर नकारात्मक प्रभाव: शीर्ष पदों पर नागरिक सेवक आदर्श उदाहरण होते हैं, और उनकी निष्पक्षता सामाजिक नैतिकता को प्रभावित करती है।

नागरिक सेवक की जिम्मेदारियाँ: एक नागरिक सेवक को राजनीतिक तटस्थ रहना चाहिए, संविधानिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, और अपनी नैतिकता को बनाए रखते हुए सार्वजनिक कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। Nishkama Karma (निस्वार्थ और इच्छाशून्य कर्तव्य) के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है, जो जनहित के लिए तर्कसंगत और आदर्श सेवा पर केंद्रित है।

भौतिक चीजों का मूल्य: भौतिक लाभ तात्कालिक आकर्षण प्रदान करते हैं, लेकिन दीर्घकालिक संतोष ईमानदारी से कार्य प्रदर्शन और दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान से आता है। दोनों सिविल सेवक और राजनेताओं को भौतिक लाभ की खोज से बचना चाहिए।

सेवा के लिए तत्परता: एक सिविल सेवक को किसी भी स्थिति में सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, स्थानांतरण के डर के बिना, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सार्वजनिक कारण और समाज के बड़े हित के प्रति अडिग प्रतिबद्धता बनाए रखें।

प्रश्न 11: एक सीमांत राज्य के एक जिले में, नशीली दवाओं का खतरा व्यापक है। इसके परिणामस्वरूप, धन शोधन, अफीम की खेती का बढ़ना, हथियारों की तस्करी, और शिक्षा का लगभग ठप होना हो रहा है। प्रणाली संकट के कगार पर है। स्थिति को और भी बदतर बना दिया है अनसुनी रिपोर्टों ने कि स्थानीय राजनेता, साथ ही कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, नशीली दवाओं के माफिया को छिपा हुआ संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। उस समय एक महिला पुलिस अधिकारी, जो ऐसी स्थितियों को संभालने में अपनी कुशलता के लिए जानी जाती है, को स्थिति को सामान्य करने के लिए पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

यदि आप वही पुलिस अधिकारी हैं, तो संकट के विभिन्न पहलुओं की पहचान करें। अपनी समझ के आधार पर, संकट से निपटने के लिए उपाय सुझाएं। [नैतिकता - II]

उत्तर: उल्लेखित जिले की स्थिति चुनौतीपूर्ण प्रतीत होती है, जहाँ सामाजिक और प्रशासनिक प्रणालियाँ पूर्ण रूप से टूटने के कगार पर हैं। परिणामस्वरूप, ऐसी स्थिति मानव और सामाजिक पूंजी के बर्बाद होने, अपराध दर में वृद्धि, और जिले और इसके निवासियों के भविष्य को संकट में डालने की संभावना पैदा कर रही है।

जिला कई मुद्दों का सामना कर रहा है, और संकट के विभिन्न आयामों को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है:

- कानूनी आयाम: मादक पदार्थों की समस्या के कारण धन शोधन, अफीम की खेती, और हथियारों की तस्करी जैसी गतिविधियाँ संबंधित कानूनों के तहत कानूनी रूप से निषिद्ध हैं।

- सुरक्षा आयाम: भारत के सीमावर्ती जिले लोकतांत्रिक व्यवस्था और राज्य की प्राधिकरण को कमजोर करने का प्रयास करने वाले उपद्रवी समूहों के प्रति संवेदनशील हैं। हथियारों की तस्करी और धन शोधन समाज विरोधी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए आसान साधन प्रदान करते हैं।

- सामाजिक आयाम: ऐसे रोगों से ग्रसित समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सशक्तिकरण, और कल्याण—कल्याणकारी राज्य के मुख्य लक्ष्यों पर उचित ध्यान नहीं दे सकता।

- आर्थिक आयाम: लोगों की ऐसे गतिविधियों में संलग्नता काले अर्थव्यवस्था के उदय का कारण बनेगी, जो राज्य की जीवनदायिनी आवश्यकताओं को कमजोर करेगी।

- राजनीतिक और प्रशासनिक आयाम: कथित तौर पर, स्थानीय राजनीतिक नेता और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ड्रग माफिया के साथ सहयोग करते हैं, जो नैतिक और आचारिक उचितता पर चिंता उठाते हैं।

संकट से निपटने के उपाय:

चूंकि ये मुद्दे सामाजिक, राजनीतिक, और प्रशासनिक ढांचों में गहराई से समाहित हो चुके हैं, मेरी प्रतिक्रिया, एक महिला पुलिस अधीक्षक के रूप में, दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, संगठित, सटीक, और त्वरित होनी चाहिए।

- आंतरिक जांच: पुलिस विभाग के भीतर एक गहन जांच करें ताकि अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की पहचान की जा सके और उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जा सके।

- कानून प्रवर्तन: मौजूदा कानूनों का सावधानीपूर्वक और सख्त कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करें, जैसा कि सोनितपुर जिले में एसपी संजुक्ता पाराशर के प्रभावी प्रयासों से प्रेरणा लेते हुए, जिन्होंने उग्रवाद को नियंत्रित किया और अवैध हथियारों के रैकेट को नष्ट किया।

- सीमा सुरक्षा बलों के साथ सहयोग: जिले के सीमावर्ती राज्य में होने के कारण, संभावित अंतर्राष्ट्रीय तत्वों की भागीदारी का मुकाबला करने के लिए सीमा सुरक्षा बलों के साथ निकटता से सहयोग करें, जिसमें कठोर गश्त और खोज ऑपरेशन शामिल हैं।

- बहुआयामी दृष्टिकोण: समस्याओं के सामाजिक आयामों को संबोधित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट जैसे अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें। NGOs, पंचायत प्रमुखों और अन्य हितधारकों को शामिल करने का सुझाव दें ताकि शिक्षा और समग्र समस्या समाधान पर सामूहिक रूप से काम किया जा सके।

- पॉपी की खेती से निपटना: नियमित किसानों को पॉपी की खेती में संलग्न होने से हतोत्साहित करने के प्रयास करें।

भारत के सीमावर्ती जिलों को आर्थिक रूप से समृद्ध, सामाजिक रूप से सामंजस्यपूर्ण और अवैध आपराधिक नेटवर्क से मुक्त रहना चाहिए ताकि देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता पर दीर्घकालिक adverse प्रभावों से बचा जा सके।

प्रश्न 12: हाल के समय में, भारत में प्रभावी सार्वजनिक सेवा नैतिकता, आचार संहिता, पारदर्शिता उपायों, नैतिकता और अखंडता प्रणालियों और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों के विकास के प्रति बढ़ती चिंता रही है। इस संदर्भ में, उन तीन विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो सार्वजनिक सेवाओं में अखंडता और नैतिकता के आंतरिककरण की समस्याओं से सीधे संबंधित हैं। ये निम्नलिखित हैं: उपरोक्त तीन मुद्दों को संबोधित करने के लिए संस्थागत उपायों का सुझाव दें। [नैतिकता - II]

उत्तर: हाल के समय में, सामान्य नागरिकों, व्यापार नेताओं और नागरिक समाज से सार्वजनिक सेवाओं में नैतिक व्यवहार और अखंडता के उच्च मानकों की बढ़ती अपेक्षा है। इसे बढ़ावा देने के लिए, आचार संहिता, नागरिक चार्टर आदि जैसे विभिन्न तरीके विकसित किए गए हैं। हालांकि, नागरिकों के प्रति अधिक मित्रवत बनाने के लिए, सार्वजनिक सेवाओं में पेशेवर नैतिकता और अखंडता के आंतरिककरण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

मामले में शामिल मूल्य:

- सार्वजनिक सेवकों की नैतिक अखंडता।

- शासन में ईमानदारी।

- सार्वजनिक सेवकों की नैतिक क्षमता।

- जवाबदेही और जिम्मेदारी।

- पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी।

विशिष्ट ध्यान केंद्रित मुद्दे और उन्हें संबोधित करने के उपाय:

सार्वजनिक सेवाओं में नैतिक मानकों और अखंडता के लिए विशिष्ट खतरों की पूर्वानुमान।

- लालफीताशाही: प्रभावी सेवा वितरण में बाधा डालने वाली अनावश्यक प्रशासनिक जटिलताओं की पहचान और उन्हें हटाना।

- गोपनीयता की संस्कृति: निर्णयों को पारदर्शी और खुला बनाना, आधिकारिक निर्णयों के लिए कारण प्रदान करना।

- अपर्याप्त शिकायत निवारण प्रणाली: सार्वजनिक शिकायतों के समय पर समाधान के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना और सुधार के लिए शिकायत निवारण प्रक्रियाओं की निगरानी करना।

- पक्षपाती और पार्टीवादी दृष्टिकोण: पेशेवर और गैर-पार्टीवादी सार्वजनिक सेवा पदानुक्रम बनाने के लिए आचार नियम और नैतिकता का कोड लागू करना।

- सार्वजनिक सेवकों का अभिजातवाद: नागरिक-हितैषी व्यवहार और सार्वजनिक उन्मुखता सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रशिक्षण प्रदान करना।

सार्वजनिक सेवकों की नैतिक क्षमता को मजबूत करना।

- प्रशिक्षण और प्रदर्शन मूल्यांकन: ईमानदार सिविल सेवकों को दूसरों के लिए भूमिका मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करें।

- इनाम और सम्मान: सिविल सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दें ताकि प्रदर्शन में सुधार हो और नवोन्मेषी समाधानों का विकास हो।

- समावेशी कार्य संस्कृति का प्रचार: सार्वजनिक अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कठोर पदानुक्रम को कमजोर करें।

- सामाजिक और सांस्कृतिक क्षमता: विविध भारतीय समाज को समझने और सार्वजनिक आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें।

नैतिक मूल्यों और सच्चाई को बढ़ावा देने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाएं और प्रथाएं विकसित करना आवश्यक है।

- जवाबदेही को बढ़ावा देना: प्रभावी कानून लागू करें जो सिविल सेवकों को आधिकारिक निर्णयों के कारण बताने की आवश्यकता हो (जैसे, RTI अधिनियम)।

- भ्रष्टाचार को कम करना: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों को लागू करें, ई-गवर्नेंस के लिए तकनीकी हस्तक्षेप का उपयोग करें, और जवाबदेही के लिए सामाजिक ऑडिटिंग को बढ़ावा दें।

- मानव संसाधन प्रबंधन रणनीतियाँ: प्रदर्शन आधारित वेतन, लेटरल एंट्री, और बहु-चरण प्रशिक्षण लागू करें ताकि सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता और गुणवत्ता में सुधार हो।

- आंतरिक और बाह्य समितियाँ: कार्य संस्कृति में सुधार के लिए सिविल सेवकों और जनता की शिकायतों और grievances का निवारण सुनिश्चित करें।

- आचार संहिता नियम: सार्वजनिक सेवकों से उचित व्यवहार सुनिश्चित करें जो पक्षपात रहित और गैर-पक्षीय हो।

सिविल सेवकों में नैतिक व्यवहार और सच्चाई को बढ़ावा देना, और सार्वजनिक प्रशासन का पुनर्गठन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि सामाजिक कल्याण की नीतियों को सही आत्मा में लागू किया जा सके। इससे सार्वजनिक सेवकों की सामान्य नागरिकों के प्रति प्रतिक्रिया में सुधार होगा। इसके अलावा, सरकार की व्यवस्था में सार्वजनिक विश्वास बढ़ेगा। अधिक सामाजिक पूंजी नैतिक शासन को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।

|

46 videos|101 docs

|

|

46 videos|101 docs

|