NCERT सारांश: जब लोग विद्रोह करते हैं (कक्षा 8) | UPSC CSE (हिंदी) के लिए पुरानी और नई एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें PDF Download

परिचय

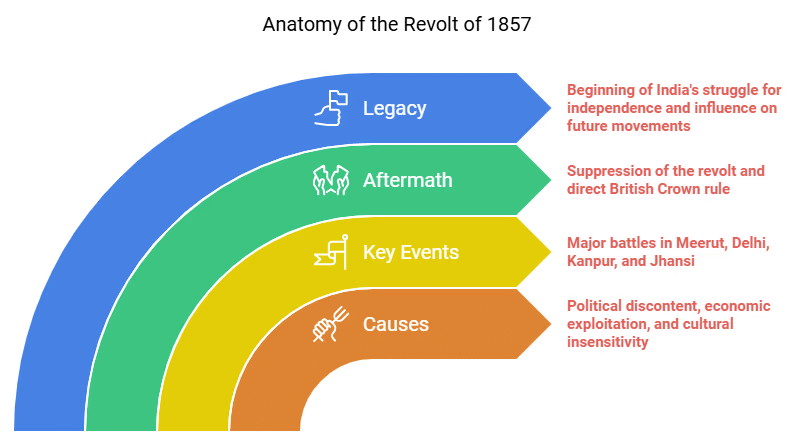

1857 का विद्रोह, जिसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़े पैमाने पर उठ खड़ा होना था। यह अध्याय विद्रोह के कारणों, प्रमुख घटनाओं, और इसके परिणामों की जांच करता है, जो भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के भविष्य को आकार देने में इसकी महत्वपूर्णता को उजागर करता है।

1857 का महत्व: भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़े पैमाने पर प्रतिरोध।

- विद्रोह के कारण: राजनीतिक असंतोष, आर्थिक शोषण, और ब्रिटिशों की सांस्कृतिक असंवेदनशीलता।

- प्रमुख घटनाएँ: विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई और यह पूरे भारत में फैल गया, दिल्ली, कानपूर, और झाँसी में महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुईं।

- परिणाम और प्रभाव: विद्रोह को दबा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत में सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हुआ और शासन में बदलाव आया।

- विरासत: यह विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत के रूप में देखा जाता है और इसने भविष्य के राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रभावित किया।

नीतियाँ और लोग

ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने विभिन्न लोगों जैसे राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासी लोगों और सैनिकों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित किया।

नवाबों की शक्ति का ह्रास

- 18वीं सदी के मध्य से, नवाबों और राजाओं ने अपनी शक्ति को क्षीण होते देखा। उन्होंने क्रमशः अपनी अधिकार और सम्मान खो दिया।

- निवासियों को कई दरबारों में तैनात किया गया, शासकों की स्वतंत्रता कम हो गई, उनकी सशस्त्र बलों को तोड़ दिया गया, और उनके राजस्व और क्षेत्र धीरे-धीरे हटा लिए गए।

- कई परिवार के नेताओं ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने चाहा कि समाज उसके गोद लिए हुए बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी मान ले।

- नाना साहब, पेशवा बाजीराव II के गोद लिए हुए बेटे ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे पिता की पेंशन देने की गुहार लगाई।

- अवध कंपनी द्वारा अधिग्रहित अंतिम क्षेत्रों में से एक था। 1801 में, अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई, और 1856 में, कंपनी ने इसका नियंत्रण ले लिया।

- गवर्नर-जनरल डलहौसी ने दावा किया कि अवध का शासन ठीक से नहीं हो रहा था और उचित प्रशासन के लिए ब्रिटिश शासन आवश्यक था।

- कंपनी ने मुग़ल साम्राज्य के अंत की योजनाएँ भी बनाई। उन्होंने जो सिक्के ढाले, उनमें मुग़ल सम्राट का नाम हटा दिया और घोषित किया कि बहादुर शाह ज़फर की मृत्यु के बाद, सम्राट का परिवार लाल किले से स्थानांतरित कर दिया जाएगा और दिल्ली में रहने के लिए अन्य स्थान दिया जाएगा।

- 1856 में, गवर्नर-जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह ज़फर अंतिम मुग़ल सम्राट होंगे, और उनके किसी भी वंशज को सम्राट के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, केवल राजकुमारों के रूप में।

किसान और सिपाही

किसान और सिपाही

- किसान और जमींदार ग्रामीण क्षेत्रों से उच्च करों और राजस्व संग्रह की कठोर विधियों से नाराज थे।

- कंपनी के कर्मचारी भारतीय सिपाही अपने वेतन, भत्तों और सेवा की शर्तों से असंतुष्ट थे।

- देश में कई लोगों का मानना था कि यदि वे समुद्र पार करेंगे तो उनका धर्म और जाति खो जाएगा।

- जब सिपाहियों को कंपनी के लिए समुद्री मार्ग से बर्मा जाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया लेकिन भूमि मार्ग से जाने पर सहमति दी।

- उन्हें कड़ी सजा दी गई, और चूंकि समस्या हल नहीं हुई, 1856 में कंपनी ने एक नया नियम बनाया। इस नियम में कहा गया कि जो कोई भी कंपनी की सेना में शामिल होगा, उसे आवश्यकता पड़ने पर विदेश में सेवा देने के लिए सहमत होना पड़ेगा।

- सिपाहियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे घटनाक्रमों पर भी प्रतिक्रिया दी क्योंकि उनमें से कई किसान थे और उनके परिवार गाँवों में रहते थे।

- इसलिए, किसानों का गुस्सा तेजी से सिपाहियों के बीच फैल गया।

सुधारों पर प्रतिक्रियाएँ

ब्रिटिशों ने भारतीय समाज को सुधारने के लिए सती प्रथा को रोकने और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए कानून पारित किए। अंग्रेजी शिक्षा को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया गया। कई भारतीयों ने महसूस किया कि ब्रिटिश उनके धर्म, सामाजिक रिवाजों और पारंपरिक जीवनशैली को नष्ट कर रहे हैं। 1830 के बाद, क्रिश्चियन मिशनरी को स्वतंत्र रूप से काम करने और भूमि व संपत्ति का स्वामित्व रखने की अनुमति दी गई। 1850 में एक नया कानून पारित किया गया, जिससे ईसाई धर्म में परिवर्तन करना आसान हो गया। इस कानून ने भारतीय ईसाइयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति विरासत में पाने की अनुमति दी।

- 1850 में एक नया कानून पारित किया गया, जिससे ईसाई धर्म में परिवर्तन करना आसान हो गया।

- इस कानून ने भारतीय ईसाइयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति विरासत में पाने की अनुमति दी।

लोगों की नजरों से

ब्रिटिश शासन के खिलाफ भावनाओं को समझना

संदर्भ पृष्ठभूमि: ब्रिटिश शासन के दौरान लोगों की भावनाएँ और विचार विभिन्न स्रोतों में कैद किए गए, जो भारतीयों के बीच उथल-पुथल और प्रतिरोध की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

- स्रोत 1: चौरासी नियमों की सूची विश्नुभट्ट गोडसे का अनुभव:

- अपनी यात्रा में, विश्नुभट्ट गोडसे ने सिपाहियों से मिले, जिन्होंने आने वाली उथल-पुथल के बारे में चेतावनी दी।

- ब्रिटिशों ने हिंदू और मुस्लिम धर्मों को नष्ट करने के लिए चौरासी नियम बनाए।

- भारतीय राजाओं ने इन नियमों का जोरदार विरोध किया, जिससे गुप्त युद्ध की तैयारियाँ हुईं।

- स्रोत 2: सूबेदार सीताराम पांडे की मेमॉइर्स सिपाहियों के बीच अविश्वास:

- ब्रिटिशों द्वारा ओध का विलय सिपाहियों के बीच गहरा अविश्वास उत्पन्न करता है।

- एजेंटों ने सिपाहियों को विद्रोह करने और दिल्ली के सम्राट को पुनर्स्थापित करने के लिए उकसाने वाली अफवाहें फैलाईं।

- विवादास्पद राइफल कारतूस:

- नई राइफल कारतूस के बारे में अफवाह थी कि इसे गाय और सुअर के वसा से चुपड़ा गया है, जिससे सिपाहियों में क्रोध बढ़ गया।

- इस घटना ने यह विश्वास बढ़ा दिया कि ब्रिटिश भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं।

एक विद्रोह एक लोकप्रिय uprising में बदलता है

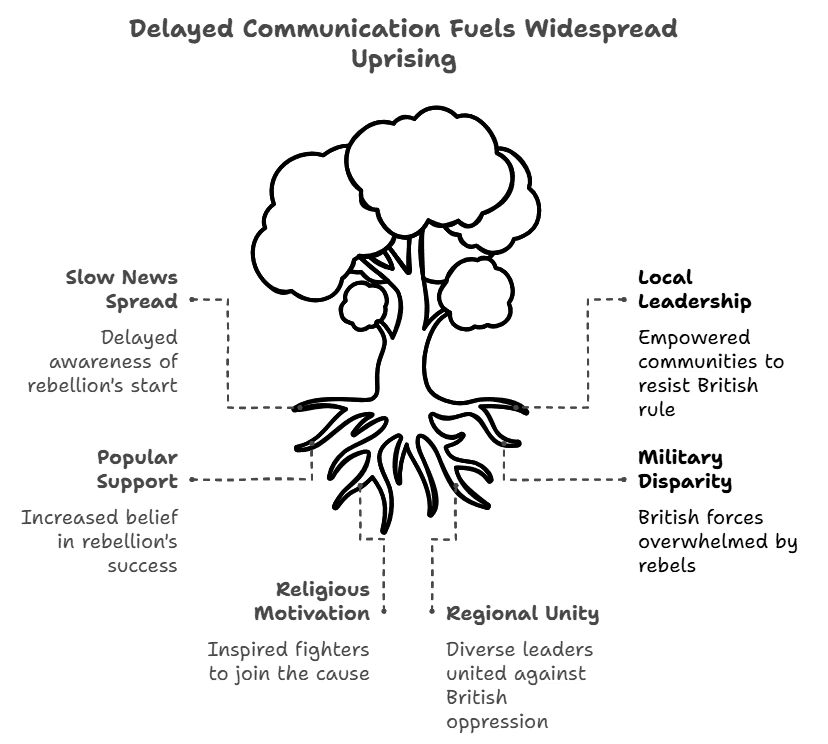

कई लोगों का मानना था कि उनके पास एक सामान्य दुश्मन है और वे एक ही समय में दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हुए। ऐसी स्थिति विकसित होने के लिए लोगों को संघटित होना, संवाद करना, प्रयास करना और स्थिति को पलटने के लिए आत्मविश्वास दिखाना आवश्यक है। मई 1857 में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक विशाल विद्रोह का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर, सिपाहियों ने मेरठ से विद्रोह करना शुरू किया और विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों ने विद्रोह में भाग लिया। इसे उन्नीसवीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ सबसे बड़े सशस्त्र प्रतिरोध के रूप में माना जाता है।

मेरठ से दिल्ली तक

- 8 अप्रैल 1857 को, मंगल पांडे, एक युवा सैनिक, को बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई।

- कुछ दिनों बाद, मेरठ के सिपाहियों ने नए कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया, जिन्हें गाय और सुअर की चर्बी से ढका हुआ समझा जा रहा था।

- 9 मई 1857 को, 85 सिपाहियों को उनके अधिकारियों की बात न मानने के लिए बर्खास्त कर दिया गया और दस साल की जेल की सजा सुनाई गई। मेरठ में अन्य भारतीय सैनिकों की प्रतिक्रिया असाधारण थी।

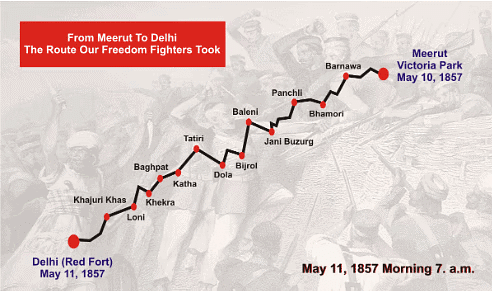

- 10 मई को, सैनिक मेरठ की जेल की ओर marched गए और बंदी सिपाहियों को रिहा किया।

- उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और उन्हें मार डाला, हथियार और गोला-बारूद कब्जा किया, और ब्रिटिश इमारतों और संपत्तियों में आग लगा दी।

- सैनिकों ने ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और देश में उनके शासन को समाप्त करने का लक्ष्य रखा।

- सैनिकों ने मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फर को अपना नेता चुना।

- वे सारी रात दिल्ली पहुंचने के लिए यात्रा करते रहे और वहां तैनात रेजीमेंट्स में विद्रोह फैलाने लगे।

- सैनिक लाल किले के चारों ओर इकट्ठा हुए और बहादुर शाह ज़फर से मिलने की मांग की।

बहादुर शाह ज़फर ने देश के प्रमुखों और शासकों को ब्रिटिशों के खिलाफ एक संघ बनाने के लिए पत्र लिखे। कई छोटे शासक और नेता इसे मुग़ल सत्ता के तहत अपने क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के अवसर के रूप में देख रहे थे। ब्रिटिशों ने इस विद्रोह की उम्मीद नहीं की थी और उन्होंने सोचा कि कारतूसों का मुद्दा समाप्त हो जाएगा। बहादुर शाह ज़फर के विद्रोह का समर्थन करने के निर्णय ने स्थिति को नाटकीय रूप से बदल दिया। लोग मुग़ल शासन की वैकल्पिक संभावना से प्रेरित और प्रोत्साहित हुए, जिसने उन्हें कार्य करने के लिए साहस और आशा दी।

विद्रोह का फैलाव

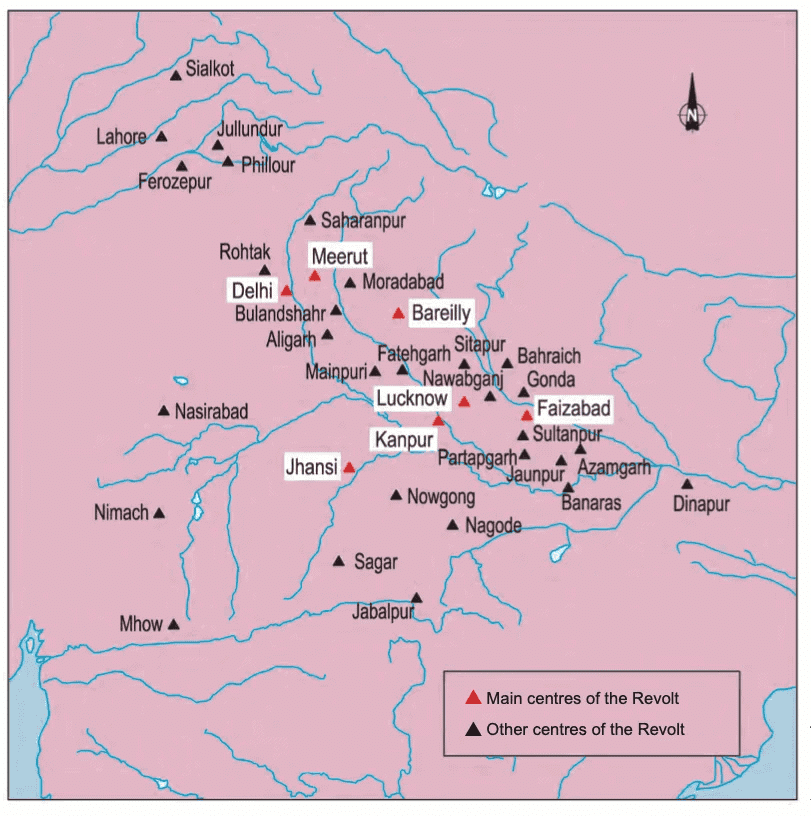

विद्रोह का प्रसार

ब्रिटिशों के दिल्ली से बाहर निकलने के बाद, विद्रोह की खबर फैलने में लगभग एक सप्ताह का समय लगा। प्रारंभिक समाचार के बाद, विद्रोह की एक लहर शुरू हुई, जिसमें हर रेजिमेंट ने अन्य विद्रोही सैनिकों के साथ दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर शामिल होना शुरू किया।

शहरों और गांवों ने भी विद्रोह में भाग लिया, स्थानीय नेताओं, जमींदारों और प्रमुखों के चारों ओर एकत्र होकर ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।

नाना साहेब, दिवंगत पेशवा बाजी राव का गोद लिया हुआ पुत्र, ने कानपुर से ब्रिटिश गार्जियन को बाहर निकाल दिया और खुद को पेशवा घोषित किया, सम्राट बहादुर शाह जफर की अधीनता में।

लखनऊ में, बिरजिश कादर, निर्वासित नवाब वाजिद अली शाह का पुत्र, नए नवाब के रूप में घोषित किया गया, जिसने बहादुर शाह जफर की अधीनता को भी स्वीकार किया। उनकी माँ बेगम हज़रत महल ने विद्रोह को संगठित करने में सक्रिय भूमिका निभाई।

झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोही सिपाहियों में शामिल होकर नाना साहेब के जनरल तांत्या टोपे के साथ ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।

रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में ब्रिटिशों के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व किया।

ब्रिटिश विद्रोही बलों की संख्या में भारी रूप से कम थे और कई युद्धों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिससे लोगों के बीच यह विश्वास फैल गया कि ब्रिटिश शासन टूट चुका है।

ग़ाज़ी, या धार्मिक योद्धा, ब्रिटिशों को समाप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली में एकत्रित हुए। बख्त खान, जो बरेली का एक सैनिक था, विद्रोह का एक प्रमुख सैन्य नेता बन गया।

बिहार के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोही सिपाहियों में शामिल होकर कई महीनों तक ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों के नेता और योद्धा विद्रोह में शामिल हुए, जो विद्रोह की व्यापकता को दर्शाता है।

कंपनी का प्रतिकार

कंपनी ने विद्रोह का सामना करने के लिए बल का प्रयोग किया, इंग्लैंड से पुनः बल लाकर विद्रोहियों को आसानी से दोषी ठहराने के लिए नए कानून पारित किए। दिल्ली को सितंबर 1857 में पुनः प्राप्त किया गया, और अंतिम मुगल सम्राट, बहादुर शाह ज़फ़र, का न्यायिक परीक्षण किया गया और उन्हें जीवनावधि की सजा सुनाई गई। बहादुर शाह ज़फ़र और उनकी पत्नी को अक्टूबर 1858 में रंगून की जेल में भेजा गया, जहाँ उनका निधन नवंबर 1862 में हुआ। दिल्ली के पुनः कब्ज़े के बाद भी विद्रोह शांत नहीं हुआ, और लोग ब्रिटिशों के खिलाफ प्रतिरोध करते रहे। ब्रिटिशों को विशाल जन विद्रोह को दबाने के लिए दो वर्षों तक लड़ाई लड़नी पड़ी। लखनऊ को मार्च 1858 में लिया गया, और रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई को जून 1858 में पराजित कर दिया गया और मार दिया गया।

- दिल्ली को सितंबर 1857 में पुनः प्राप्त किया गया, और अंतिम मुगल सम्राट, बहादुर शाह ज़फ़र, का न्यायिक परीक्षण किया गया और उन्हें जीवनावधि की सजा सुनाई गई।

- बहादुर शाह ज़फ़र और उनकी पत्नी को अक्टूबर 1858 में रंगून की जेल में भेजा गया, और उनका निधन नवंबर 1862 में हुआ।

- दिल्ली के पुनः कब्ज़े के बाद विद्रोह शांत नहीं हुआ, और लोग ब्रिटिशों के खिलाफ प्रतिरोध करते रहे।

- लखनऊ को मार्च 1858 में लिया गया, और रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई को जून 1858 में पराजित कर दिया गया और मार दिया गया।

तान्त्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में भाग गए और आदिवासी और किसान नेताओं के समर्थन से गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। उन्हें अप्रैल 1859 में पकड़ लिया गया, न्यायिक परीक्षण किया गया, और मार दिया गया। विद्रोहियों की हार ने डेसर्शन को जन्म दिया, जिससे विद्रोह कमजोर हो गया। ब्रिटिशों ने वफादार ज़मींदारों को इनाम देकर वफादारी पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, जिससे उन्हें अपने पारंपरिक अधिकार बनाए रखने की अनुमति मिली। जो विद्रोही आत्मसमर्पण करते थे और जिनसे किसी ब्रिटिश व्यक्ति की हत्या नहीं हुई थी, उन्हें सुरक्षा और उनकी ज़मीन के अधिकार बनाए रखने का वादा किया गया। इन प्रस्तावों के बावजूद, कई सिपाही, विद्रोही, नवाब, और राजा का न्यायिक परीक्षण किया गया और उन्हें फाँसी दी गई।

- तान्त्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में भाग गए और आदिवासी और किसान नेताओं के समर्थन से गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। उन्हें अप्रैल 1859 में पकड़ लिया गया, न्यायिक परीक्षण किया गया, और मार दिया गया।

- इन प्रस्तावों के बावजूद, कई सिपाही, विद्रोही, नवाब, और राजा का न्यायिक परीक्षण किया गया और उन्हें फाँसी दी गई।

परिणाम

परिणाम

उत्तर भारत में विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र

1859 में, ब्रिटिशों ने भारत पर नियंत्रण पुनः प्राप्त किया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है।

- ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया। इससे भारतीय मामलों का अधिक जिम्मेदार प्रबंधन सुनिश्चित हुआ। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया और उन्हें सलाह देने के लिए भारत परिषद नामक एक परिषद दी गई। भारत के गवर्नर-जनरल को वायसराय का शीर्षक दिया गया, जो क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था। ब्रिटिश सरकार ने इन उपायों के माध्यम से भारत पर शासन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी स्वीकार की।

- भारत के शासक राजाओं को आश्वासन दिया गया कि उनके क्षेत्र भविष्य में अधिग्रहित नहीं किए जाएंगे। वे अपने राज्यों को अपने उत्तराधिकारियों, जिसमें गोद लिए गए पुत्र भी शामिल थे, को सौंप सकते थे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश रानी को अपने सर्वोच्च शासक के रूप में स्वीकार करना होगा।

- सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम किया गया, और अधिक यूरोपीय सैनिकों की भर्ती की गई। सैनिकों की भर्ती गोरखाओं, सिखों, और पठानों से की गई, बजाय अवध, बिहार, मध्य भारत, और दक्षिण भारत के।

- मुस्लिमों को संदेह और शत्रुता का सामना करना पड़ा, उनके भूमि और संपत्ति का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया गया। ब्रिटिशों का मानना था कि वे विद्रोह के लिए ज़िम्मेदार हैं।

- ब्रिटिशों ने भारतीय लोगों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं का सम्मान करने का निर्णय लिया।

ये परिवर्तन 1857 के बाद भारतीय इतिहास में एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक हैं।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

- 1801: अवध पर एक सहायक संधि लागू की गई।

- 1856: अवध पर ब्रिटिशों ने अधिकार कर लिया।

- 1857: गवर्नर जनरल डलहौजी ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद राजा का परिवार लाल किले से हटा दिया जाएगा और उन्हें दिल्ली में रहने के लिए एक और स्थान दिया जाएगा।

- 1856: गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद, उनके किसी भी वंशज को सम्राट के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें सिर्फ राजकुमार कहा जाएगा।

- 1850 के बाद का समय: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी और उन्हें भूमि और संपत्ति के स्वामित्व की भी अनुमति दी।

- 1850: ईसाई धर्म में धर्मांतरण को आसान बनाने के लिए एक नया कानून पास किया गया।

- मई 1857: क्रांति शुरू हुई।

- 21 अप्रैल 1857: मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई।

- 9 मई 1857: 85 सैनिकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और अपने अधिकारियों की अवज्ञा करने के लिए 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई।

- 10 मई 1857: सैनिक मेरठ की जेल की ओर march किए और कैदियों को रिहा किया।

- सितंबर 1857: दिल्ली को विद्रोहियों से पुनः प्राप्त किया गया।

- मार्च 1858: लखनऊ को विद्रोहियों से लिया गया।

- जून 1858: रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई।

- मार्च 1858: रानी अवंती बाई की मृत्यु हुई।

- 1858: ब्रिटिश संसद ने एक नया अधिनियम पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया ताकि भारतीय मामलों का अधिक जिम्मेदार प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

|

389 docs|527 tests

|