एनसीईआरटी सारांश: भारत में राष्ट्रवाद (कक्षा 10) | UPSC CSE (हिंदी) के लिए पुरानी और नई एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें PDF Download

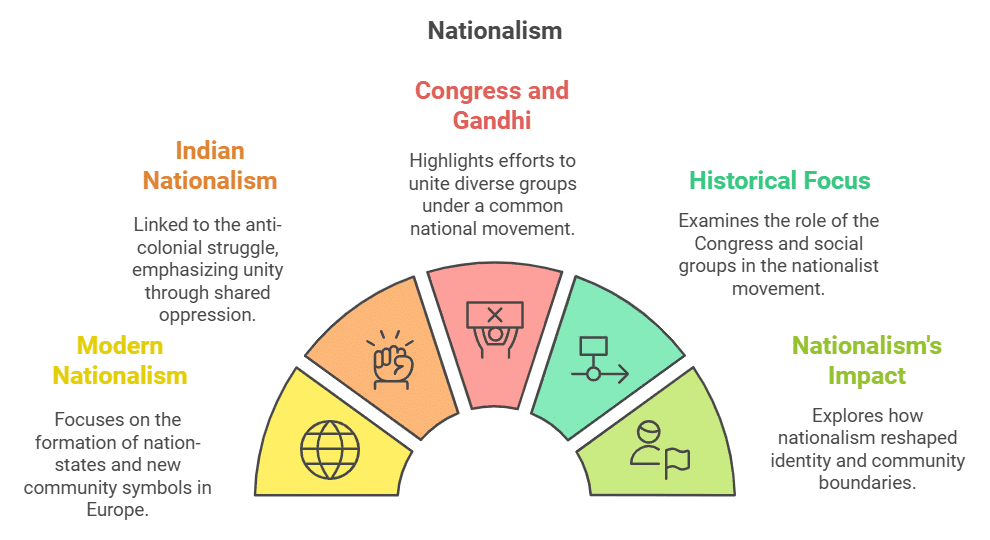

परिचय

भारत में राष्ट्रीयता एक शक्तिशाली विचार है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान विकसित हुआ। यह वह समय था जब लोग एकजुट होने लगे और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगे, यह चाहकर कि वे स्वयं को शासन कर सकें, न कि ब्रिटिशों द्वारा शासित हों।

I. यूरोप में आधुनिक राष्ट्रीयता:

- राष्ट्र-राज्यों का निर्माण: नए राष्ट्र-राज्यों के निर्माण से संबंधित।

- पहचान और समर्पण: लोगों की पहचान और समर्पण की समझ में बदलाव आया।

- नए प्रतीक और आइकन: नए प्रतीकों, आइकनों, गीतों और विचारों का परिचय जो नए संबंधों को बनाने और समुदाय की सीमाओं को पुनर्परिभाषित करने में सहायक थे।

- लंबी प्रक्रिया: राष्ट्रीय पहचान का निर्माण अधिकांश देशों में एक क्रमिक प्रक्रिया थी।

II. भारत में राष्ट्रीयता का विकास:

- विरोधी उपनिवेशी आंदोलन: भारत में आधुनिक राष्ट्रीयता का उदय विरोधी उपनिवेशी संघर्ष से निकटता से जुड़ा हुआ था।

- संघर्ष के माध्यम से एकता: लोग उपनिवेशी शासन के खिलाफ अपने संघर्ष के माध्यम से साझा एकता को खोजने लगे।

- साझा उत्पीड़न: उपनिवेशवाद के तहत उत्पीड़न का अनुभव विभिन्न समूहों के बीच एक सामान्य बंधन का निर्माण करता है।

- विविध अनुभव: विभिन्न वर्गों और समूहों ने उपनिवेशवाद का अनुभव विभिन्न प्रकार से किया और स्वतंत्रता के बारे में भिन्न विचार थे।

III. कांग्रेस और महात्मा गांधी:

एकता का निर्माण: महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन विविध समूहों को एक आंदोलन में एकजुट करने का प्रयास किया।

- एकता का निर्माण: महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन विविध समूहों को एक आंदोलन में एकजुट करने का प्रयास किया।

- चुनौतियाँ: एकता बनाने की प्रक्रिया संघर्षों के बिना नहीं थी।

IV. ऐतिहासिक फोकस:

- 1920 और उसके बाद: यह अध्याय 1920 के दशक से आगे की कहानी को जारी रखता है, जिसमें असहमति और नागरिक अवज्ञा आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- कांग्रेस की भूमिका: यह अध्ययन किया गया है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे विकसित करने का प्रयास किया।

- सामाजिक समूहों की भागीदारी: यह विश्लेषण किया गया है कि विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में कैसे भाग लिया।

- कल्पना को पकड़ना: यह अन्वेषण किया गया है कि कैसे राष्ट्रीयता ने भारतीय लोगों की कल्पना को आकर्षित किया।

असहमति आंदोलन

V. राष्ट्रीयता का लोगों की कल्पना पर प्रभाव

- नए प्रतीक, आइकन, गाने और विचारों ने लिंक बनाए और समुदाय की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया।

- जैसे-जैसे राष्ट्रीयता बढ़ी, लोगों की अपनी पहचान और संबंधितता की समझ में बदलाव हुआ।

- नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी।

- भारत में राष्ट्रीयता का आकारांतरण उपनिवेश विरोधी आंदोलन और विभिन्न सामाजिक समूहों के अनुभवों से हुआ।

प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहमति

प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग

1919 के बाद के वर्षों में, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण विकास हुए, जिसमें आंदोलन नए क्षेत्रों में फैला, नए सामाजिक समूहों को शामिल किया गया, और संघर्ष के नए तरीकों को अपनाया गया। इन विकासों को निम्नलिखित कारकों और उनके निहितार्थों के माध्यम से समझा जा सकता है:

I. युद्ध के बाद आर्थिक और राजनीतिक स्थिति

- युद्ध के कारण रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, जो युद्ध ऋण और बढ़ाए गए करों जैसे कि कस्टम ड्यूटी में वृद्धि और आयकर की स्थापना से वित्त पोषित हुआ।

- 1913 और 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो गईं, जिससे आम लोगों के लिए अत्यधिक कठिनाई हुई।

- ग्रामीण क्षेत्रों में बलात्कारी भर्ती ने व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया।

II. फसल विफलता और famine (अकाल)

- 1918-19 और 1920-21 में, भारत के कई हिस्सों में फसलें विफल हो गईं, जिससे गंभीर खाद्य संकट उत्पन्न हुआ।

- इन अकालों के साथ एक इन्फ्लूएंजा महामारी आई।

- 1921 की जनगणना के अनुसार, 12 से 13 मिलियन लोग अकाल और महामारी के कारण मारे गए।

- लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद उनकी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस चरण में, एक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए संघर्ष का एक नया तरीका सुझाया।

महामारी और भूख

इन विकासों का राष्ट्रीय आंदोलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने आंदोलन का विस्तार नए क्षेत्रों में किया और नए सामाजिक समूहों की भागीदारी को बढ़ावा दिया। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान अपनाए गए संघर्ष के नए तरीकों ने आंदोलन के विकास और भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति में योगदान दिया।

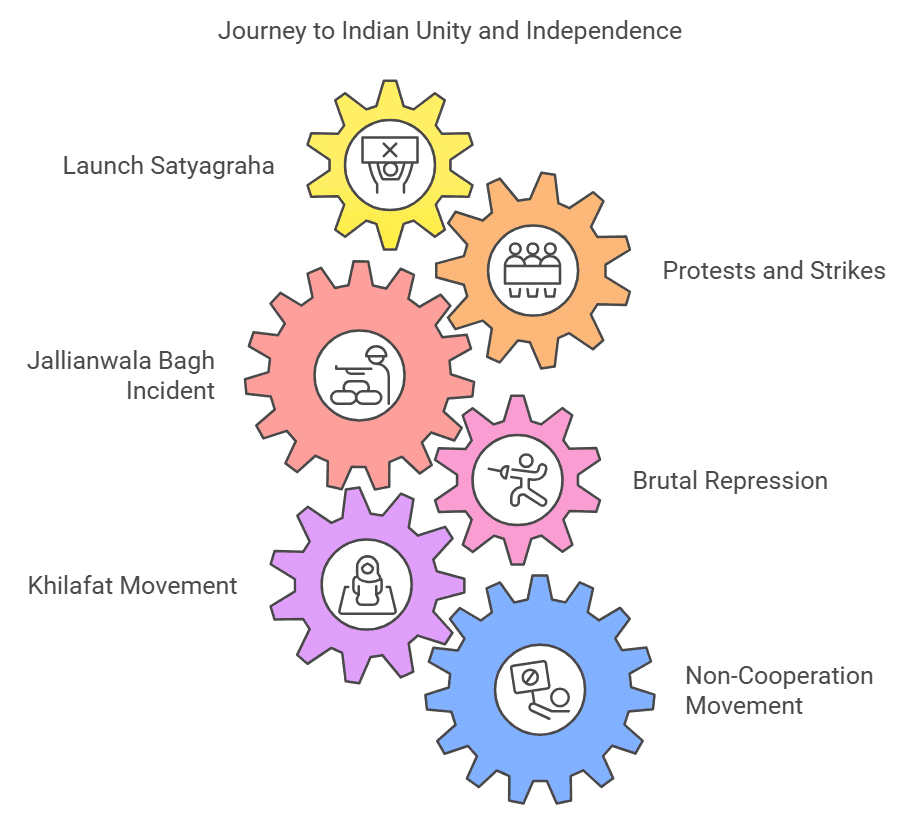

सत्याग्रह का विचार

I. सत्याग्रह की अवधारणा:

- सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया एक विधि है, सत्य की शक्ति और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है।

- यह Advocates करता है कि यदि कारण न्यायपूर्ण है, तो कोई शारीरिक बल के बिना अन्याय का सामना कर सकता है।

- गांधी का मानना था कि यह दृष्टिकोण सभी भारतीयों को एकजुट कर सकता है और सत्य की विजय की ओर ले जा सकता है।

सत्याग्रह आंदोलन

II. भारत में सत्याग्रह आंदोलनों का विवरण

- गांधी ने जनवरी 1915 में भारत लौटने के बाद भारत भर में विभिन्न सत्याग्रह आंदोलनों का आयोजन किया।

- उनका उद्देश्य लोगों को अहिंसा का प्रयोग किए बिना उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित करना था।

1. चंपारण आंदोलन (1917)

- भारत में गांधी का पहला महत्वपूर्ण सत्याग्रह चंपारण, बिहार में था।

- उन्होंने ब्रिटिश प्लांटर्स द्वारा लगाए गए उत्पीड़क प्लांटेशन प्रणाली के तहत किसानों की स्थिति का सामना किया।

- यह आंदोलन प्लांटर्स को कुछ सुधारों और किसानों के लिए बेहतर स्थितियों पर सहमत करने में सफल रहा।

2. खेड़ा सत्याग्रह (1917)

- 1917 में, गांधीजी ने गुजरात के खेडा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया।

- किसान फसल विफलता और प्लेग महामारी से प्रभावित थे।

- इन कठिनाइयों के कारण वे राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ थे।

- किसान राजस्व संग्रह में ढील की मांग कर रहे थे।

3. अहमदाबाद कपास मिल श्रमिकों का सत्याग्रह (1918)

- अहमदाबाद में, गांधीजी ने कपास मिल श्रमिकों के बीच एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो खराब कामकाजी परिस्थितियों और कम मजदूरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

- यह आंदोलन श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से था।

- गांधीजी के दृष्टिकोण ने एक ऐसे समझौते को हल करने में मदद की जो श्रमिकों के लिए लाभदायक था।

रोलेट एक्ट

I. रोलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह की शुरुआत (1919)

- गांधीजी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दमन के लिए व्यापक शक्तियाँ दीं।

- इस एक्ट ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के दो वर्षों तक निरुद्ध करने की अनुमति दी।

- अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक नागरिक अवज्ञा की योजना बनाई गई, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल को एक हार्ताल से हुई।

रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रतिरोध

II. प्रदर्शन, हड़तालें, और ब्रिटिश प्रशासन की प्रतिक्रिया

- विभिन्न शहरों में रैलियाँ और हड़तालें आयोजित की गईं, श्रमिकों ने हड़ताल की और दुकानें बंद हो गईं, जिससे ब्रिटिश प्रशासन में भय व्याप्त हो गया।

- स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया, और महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया।

- 10 अप्रैल को, पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी इमारतों पर व्यापक हमले हुए और मार्शल लॉ लागू किया गया।

III. जलियावाला बाग़ घटना (13 अप्रैल 1919)

- 13 अप्रैल को जलियाँवाला बाग़ की घटना हुई। एक बड़ा जनसमूह जलियाँवाला बाग़ के enclosed क्षेत्र में इकट्ठा हुआ, कुछ ने सरकार के दमनकारी उपायों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जबकि अन्य बैसाखी मेले में शामिल होने आए थे।

- जनरल डायर ने क्षेत्र में प्रवेश किया, निकासों को ब्लॉक किया और जनसमूह पर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए, ताकि सत्याग्रहियों के बीच आतंक और भय का माहौल उत्पन्न किया जा सके।

- जलियाँवाला बाग़ के नरसंहार के बाद, लोग गुस्से में आ गए और हड़तालों पर चले गए, पुलिस के साथ झड़पें हुईं और सरकारी इमारतों पर हमले किए गए।

IV. परिणाम और व्यापक आंदोलन की आवश्यकता

- उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, हड़तालें और पुलिस के साथ झड़पें हुईं।

- सरकार ने क्रूर दमन के साथ प्रतिक्रिया दी, लोगों को अपमानित और आतंकित किया, जैसे सत्याग्रहियों को सड़कों पर रेंगने के लिए मजबूर करना और उन्हें कोड़े मारना।

- महात्मा गांधी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया और अधिक व्यापक आंदोलन की आवश्यकता को समझा, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाना आवश्यक था।

V. खिलाफत मुद्दे के माध्यम से हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करना

- गांधीजी ने खिलाफत मुद्दे के माध्यम से मुसलमानों और हिंदुओं को एकजुट करने का एक अवसर देखा।

- प्रथम विश्व युद्ध के अंत में ओटोमन तुर्की की हार के साथ, खलीफा (जो इस्लामी दुनिया का आध्यात्मिक प्रमुख भी था) पर कठोर शांति संधि थोपे जाने के बारे में चिंता बढ़ गई।

- मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया और मुस्लिम नेताओं जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली ने महात्मा गांधी के साथ एकजुट जन आंदोलन की संभावनाओं पर चर्चा शुरू की।

- सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में, गांधीजी ने अन्य नेताओं को खिलाफत और स्वराज के समर्थन में एक गैर-सहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया।

गैर-सहयोग क्यों?

महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व

I. भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना

- महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज (1909) में कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग के कारण स्थापित और जीवित रहा।

- उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि भारतीय सहयोग करने से इंकार कर दें, तो ब्रिटिश शासन एक वर्ष के भीतर गिर जाएगा, जिससे स्वराज (स्व-शासन) की प्राप्ति होगी।

II. गांधी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव

गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण का सुझाव दिया।

- चरण 1: सरकार द्वारा दिए गए शीर्षकों का परित्याग करें, नागरिक सेवाओं, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें।

- चरण 2: यदि सरकार दमन का उपयोग करती है, तो पूर्ण नागरिक अवज्ञा अभियान शुरू करें।

1920 की गर्मियों में, गांधी और शौकत अली ने आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए व्यापक यात्रा की।

III. कांग्रेस में चिंताएँ और विरोध

- कांग्रेस के कई सदस्य प्रस्तावों को लेकर चिंतित थे, उन्हें संभावित हिंसा का डर था और वे नवंबर 1920 के लिए निर्धारित परिषद चुनावों का बहिष्कार करने के लिए अनिच्छुक थे।

- सितंबर से दिसंबर 1920 के बीच, कांग्रेस के भीतर आंदोलन को लेकर तीव्र बहस हुई।

IV. प्रस्ताव और अंगीकरण

दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस सत्र में, एक समझौता किया गया और असहयोग कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से अपनाया गया।

V. भागीदारी और धारणाएँ

- इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों की व्यापक भागीदारी देखी गई, हालांकि अलग-अलग समूहों ने गैर-समर्पण की अवधारणा को अलग-अलग तरीकों से समझा।

- गांधी की दृष्टि का उद्देश्य भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को स्वतंत्रता के संघर्ष में एकजुट करना था।

आंदोलन के भीतर विभिन्न धारणाएँ

जनवरी 1921 में, गैर-समर्पण-खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में कई सामाजिक समूह शामिल हुए, लेकिन इस शब्द का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए भिन्न था।

शहरों में आंदोलन

I. आंदोलन का प्रारंभिक चरण

- गैर-समर्पण आंदोलन ने शहरी क्षेत्रों में मध्य वर्ग की भागीदारी के साथ शुरुआत की। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया, जबकि प्रधानों और शिक्षकों ने इस्तीफा दिया।

- वकीलों ने भी इस आंदोलन के समर्थन में अपने कानूनी व्यवसायों को छोड़ दिया।

- अधिकांश प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया, सिवाय मद्रास के, जहां जस्टिस पार्टी ने इसे सत्ता हासिल करने के एक अवसर के रूप में देखा।

II. आर्थिक प्रभाव

- विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, और विदेशी कपड़े बड़े अलावों में जलाए गए।

- 1921 में विदेशी कपड़े के आयात में ₹102 करोड़ से घटकर 1922 में ₹57 करोड़ हो गया।

- कई व्यापारियों और दुकानदारों ने विदेशी वस्तुओं के साथ लेन-देन करने या विदेशी व्यापार को वित्तपोषित करने से इनकार कर दिया।

- भारतीय वस्त्र मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ गया क्योंकि लोग केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे।

III. चुनौतियाँ और मंदी

- गैर-योगदान आंदोलन कई चुनौतियों का सामना कर रहा था, जिसने अंततः इसे धीमा कर दिया।

- खादी कपड़ा बड़े पैमाने पर उत्पादित मिल कपड़े की तुलना में अधिक महंगा था, जिससे गरीबों के लिए मिल कपड़े का बहिष्कार जारी रखना कठिन हो गया।

- ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार करने के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की आवश्यकता थी, जो धीरे-धीरे स्थापित हो रहे थे।

- इसके परिणामस्वरूप, छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में लौटना शुरू कर दिया, और वकीलों ने सरकारी अदालतों में अपना काम फिर से शुरू कर दिया।

गांवों में विद्रोह

आई. गैर-योगदान आंदोलन गांवों में

- गैर-योगदान आंदोलन शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में फैला, जिसमें किसानों और आदिवासियों के संघर्ष शामिल थे।

- अवध का किसान आंदोलन, जो बाबा रामचंद्र द्वारा नेतृत्व किया गया, जो फिजी में एक पूर्व अनुबंध श्रमिक थे।

- भूमि मालिकों द्वारा उच्च किराए, विभिन्न करों और बलात्कारी श्रम (बगार) के खिलाफ विरोध।

- राजस्व में कमी, बगार का उन्मूलन और उत्पीड़नकारी भूमि मालिकों का सामाजिक बहिष्कार की मांग।

- अवध किसान सभा की स्थापना अक्टूबर 1920 में हुई, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और अन्य ने किया। एक महीने के भीतर, क्षेत्र में 300 से अधिक शाखाएं स्थापित की गईं।

- कांग्रेस ने अवध किसान संघर्ष को गैर-योगदान आंदोलन में एकीकृत करने का लक्ष्य रखा।

II. किसान आंदोलन और कांग्रेस नेतृत्व

किसान आंदोलन ऐसे रूपों में विकसित हुआ जो कांग्रेस नेतृत्व द्वारा स्वीकृत नहीं थे, जिनमें जमींदारों के घरों पर हमले, बाजारों में लूटपाट, और अनाज भंडारण का अधिग्रहण शामिल था। अफवाहें फैल गईं कि गांधी ने कर avoidance और भूमि पुनर्वितरण की अनुमति दी है। कांग्रेस नेतृत्व इन उग्र कार्रवाइयों और गांधी के नाम का उपयोग करके उन्हें सही ठहराने में संघर्ष कर रहा था।

- अफवाहें फैल गईं कि गांधी ने कर avoidance और भूमि पुनर्वितरण की अनुमति दी है।

III. जनजातीय किसान और स्वराज की व्याख्या

- आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में, 1920 के दशक की शुरुआत में एक गेरिल्ला आंदोलन उभरा, जो कांग्रेस के अहिंसक दृष्टिकोण से संबंधित नहीं था।

- उपनिवेशीय सरकार ने वन संसाधनों तक पहुँच को सीमित कर दिया, जिससे आजीविका और पारंपरिक अधिकार प्रभावित हुए।

- पहाड़ी लोगों ने सड़क निर्माण के लिए जबरन श्रम (बगार) के खिलाफ विद्रोह किया।

- अल्लुरी सीताराम राजू एक नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने विशेष शक्तियों का दावा किया और खादी पहनने और शराब से abstinence को प्रोत्साहित करने के लिए गांधी के प्रभाव का उल्लेख किया।

- राजू ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अहिंसा के बजाय बल का उपयोग करने का समर्थन किया।

- उनका आंदोलन पुलिस थानों और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमलों को शामिल करता था।

- उन्होंने खादी पहनने और शराब छोड़ने का प्रोत्साहन दिया, लेकिन स्वराज प्राप्त करने के लिए बल के उपयोग की वकालत की।

- ब्रिटिश अधिकारियों और पुलिस थानों के खिलाफ गेरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई।

- राजू को 1924 में पकड़ा गया और फांसी दी गई, जिसके बाद वह एक लोक नायक बन गए।

प्लांटेशन में स्वराज

कामकाजी लोगों की महात्मा गांधी और स्वराज के प्रति समझ

- असम के प्लांटेशन श्रमिकों ने स्वतंत्रता को स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार और अपने गांवों के साथ संबंध बनाए रखने के रूप में देखा।

- 1859 का इनलैंड इमीग्रेशन एक्ट उनकी गति को सीमित करता था, जिससे उन्हें चाय बागानों में ही कैद रखा जाता था।

- 1859 का इनलैंड इमीग्रेशन एक्ट उनकी गति को सीमित करता था, जिससे उन्हें चाय बागानों में ही कैद रखा जाता था।

गैर-योगदान आंदोलन और प्लांटेशन श्रमिक

हजारों श्रमिकों ने अधिकारियों का विरोध किया, बागानों को छोड़ा और अपने गांवों में लौटने का प्रयास किया, यह मानते हुए कि गांधी राज उन्हें भूमि देगा। उन्होंने 'गांधी राज' के वादे पर विश्वास किया, अपने गांवों में भूमि वितरण की उम्मीद करते हुए। ये श्रमिक रेलवे और स्टीमर हड़ताल के कारण अपने गंतव्यों तक नहीं पहुँच सके और पुलिस द्वारा पकड़े गए और पीटे गए।

- उन्होंने 'गांधी राज' के वादे पर विश्वास किया, अपने गांवों में भूमि वितरण की उम्मीद करते हुए।

असम में श्रमिक, किसान और जनजातीय आंदोलनों

स्वराज के दृष्टिकोण

- आंदोलन कांग्रेस के कार्यक्रमों द्वारा परिभाषित नहीं थे, बल्कि श्रमिकों ने स्वराज को अपने तरीके से समझा।

- उनकी क्रियाएँ और आकांक्षाएँ स्वतंत्रता के एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती थीं, भले ही वे कांग्रेस के निर्देशों से पूरी तरह से जानकार न हों।

अखिल भारतीय agitation के प्रति भावनात्मक संबंध

- जनजातियों ने गांधी का नाम जपते हुए और 'स्वतंत्र भारत' की मांग करते हुए एक बड़े आंदोलन से अपने भावनात्मक संबंध को दर्शाया।

- उन्होंने गांधी के नाम पर कार्य करते समय या अपने कार्यों को कांग्रेस से जोड़ते समय अपने Immediate locality से परे एक आंदोलन के साथ अपनी पहचान बनाई।

नागरिक अवज्ञा की ओर

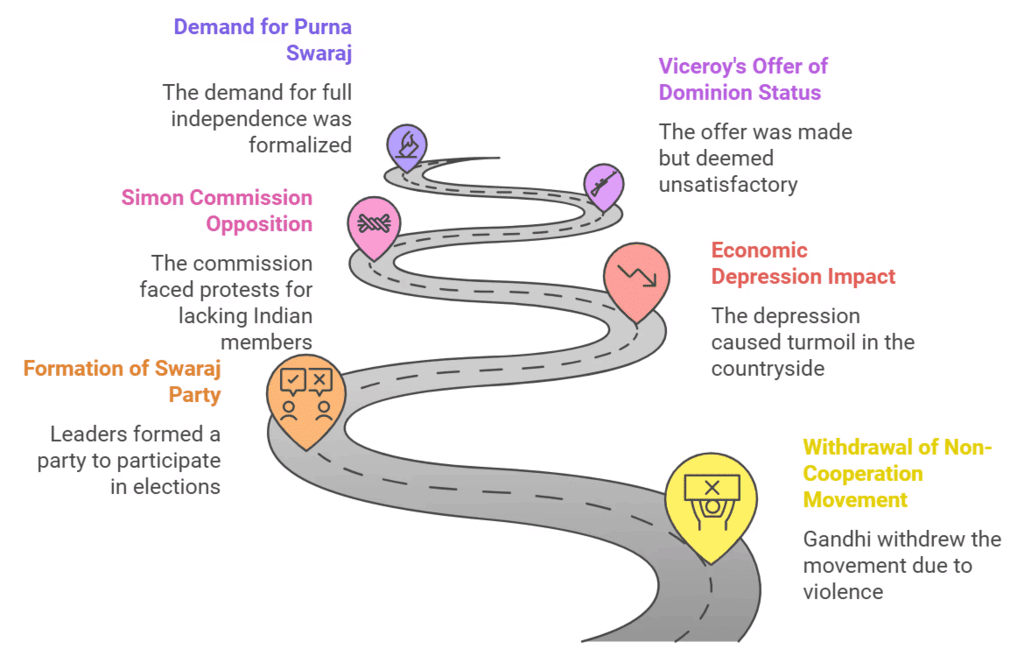

गैर- सहयोग आंदोलन का撤回

- फरवरी 1922 में, महात्मा गांधी ने बढ़ती हिंसा के कारण गैर- सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।

- गांधी ने विश्वास किया कि सत्याग्रहियों को जन संघर्षों में भाग लेने से पहले उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

स्वराज पार्टी का गठन और आंतरिक बहसें

- कुछ कांग्रेस नेता, जैसे सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, प्रांतीय परिषद चुनावों में भाग लेना चाहते थे और स्वराज पार्टी का गठन किया।

- युवा नेता, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, अधिक कट्टर जन आक्रोश और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़े।

विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव

कृषि कीमतें 1926 से गिरने लगीं, जिससे निर्यात में कमी आई और किसानों के लिए अपनी राजस्व चुकाना मुश्किल हो गया। 1930 तक, भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक मंदी के कारण अराजकता फैल गई।

साइमन आयोग और विरोध

- ब्रिटेन की टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के तहत एक विधानिक आयोग स्थापित किया ताकि भारत के संवैधानिक प्रणाली की समीक्षा की जा सके।

- यह आयोग भारत में विरोध का सामना कर रहा था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण 'गो बैक साइमन' के नारे के साथ प्रदर्शन हुए।

- सभी पार्टियों, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग शामिल थे, ने आयोग के खिलाफ प्रदर्शनों में भाग लिया।

वायसराय का प्रस्ताव और पूर्ण स्वराज की मांग

- वायसराय लॉर्ड इर्विन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए 'डोमिनियन स्टेटस' का अस्पष्ट प्रस्ताव और भविष्य के संविधान पर चर्चा के लिए गोल मेज सम्मेलन की घोषणा की।

- यह प्रस्ताव कांग्रेस नेताओं को संतुष्ट नहीं कर सका, और रैडिकल्स, जिनका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, और अधिक सक्रिय हो गए।

- दिसंबर 1929 में, लाहौर कांग्रेस ने नेहरू की अध्यक्षता में 'पूर्ण स्वराज' या भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप दिया।

- 26 जनवरी 1930 को 'पूर्ण स्वराज' दिवस घोषित किया गया, जो ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को चिह्नित करता है।

- स्वतंत्रता के इस विचार को और अधिक संबंधी बनाने के लिए, महात्मा गांधी ने इसे दैनिक जीवन के ठोस मुद्दों से जोड़ने का प्रयास किया।

नमक सत्याग्रह और नागरिक अवज्ञा आंदोलन

वायसराय इर्विन को मांग पत्र और अल्टीमेटम

- गांधी ने 31 जनवरी 1930 को एक पत्र भेजा, जिसमें भारतीय समाज को एकजुट करने के लिए ग्यारह मांगें रखी गईं।

- सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर का उन्मूलन था, जिसने अमीर और गरीब दोनों को प्रभावित किया।

- यदि 11 मार्च तक मांगें पूरी नहीं की गईं, तो कांग्रेस एक सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी।

- इर्विन ने बातचीत से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप नमक मार्च की शुरुआत हुई।

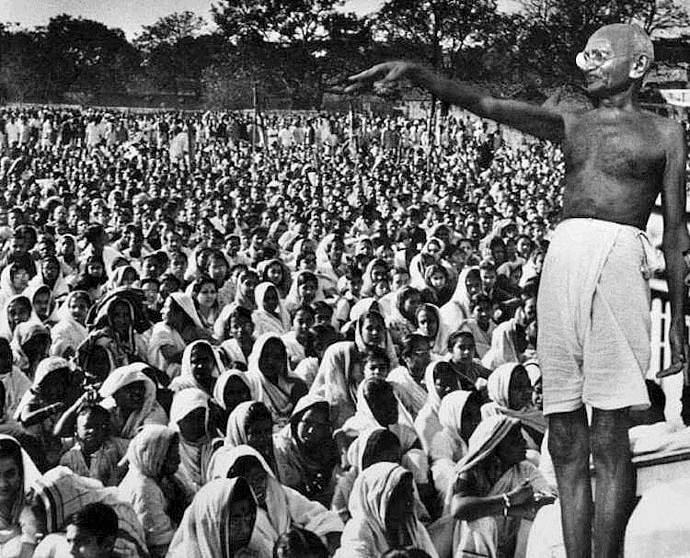

गांधी और 78 स्वयंसेवकों ने साबरमती से दांडी तक 240 मील की यात्रा की।

- यह मार्च 24 दिनों तक चला, जिसमें प्रतिभागियों ने लगभग 10 मील प्रति दिन यात्रा की।

- हजारों लोग गांधी के स्वराज और शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर भाषण सुनने के लिए इकट्ठा हुए।

- 6 अप्रैल को, गांधी दांडी पहुंचे और समुद्री पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया।

महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा नेतृत्व किए गए नमक मार्च का चित्रण

सिविल अवज्ञा आंदोलन

- यह गैर-सहयोग आंदोलन से भिन्न था क्योंकि लोगों से उपनिवेशी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए कहा गया था।

- हजारों लोगों ने नमक कानून का उल्लंघन किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, और शराब की दुकानों के सामने धरणा दिया।

- किसानों ने करों का भुगतान करने से इनकार किया, गांव के अधिकारियों ने इस्तीफा दिया, और वनवासियों ने वन कानूनों का उल्लंघन किया।

- उपनिवेशी सरकार ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया, जिससे हिंसक संघर्ष और दमनकारी उपाय हुए।

सिविल अवज्ञा आंदोलन की मांगें

गांधी-इरविन संधि और गोल मेज सम्मेलन

- गांधी ने आंदोलन को समाप्त किया और लंदन में गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति जताई।

- सरकार ने इसके बदले राजनीतिक कैदियों को रिहा किया।

- लंदन में वार्ताएँ विफल हो गईं, और गांधी निराश होकर लौट आए।

- भारत लौटने पर, सरकार ने दमन का एक नया चक्र शुरू किया, और गांधी ने आंदोलन को फिर से आरंभ किया।

आंदोलन का पतन

- नागरिक अवज्ञा आंदोलन एक साल से अधिक समय तक चला लेकिन 1934 तक इसका उत्साह खो दिया।

- हालांकि, गांधी के प्रयास भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहे।

प्रतिभागियों का आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण

नागरिक अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी

1. अमीर किसान समुदाय (गुजरात के पटेल और उत्तर प्रदेश के जाट)

- व्यापार संकट और गिरती कीमतों से बुरी तरह प्रभावित।

- उच्च राजस्व के खिलाफ लड़ने के लिए आंदोलन का समर्थन किया।

- राजस्व दरों की समीक्षा के बिना आंदोलन समाप्त होने पर निराश हुए।

2. गरीब किसान

- जमींदारों को किराया चुकाने में संघर्ष किया।

- सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों द्वारा संचालित उग्र आंदोलनों में शामिल हुए।

- कांग्रेस के साथ अनिश्चित संबंध, कांग्रेस की 'कोई किराया नहीं' अभियानों का समर्थन न करने के कारण।

व्यापार वर्गों की भूमिका - भारतीय व्यापारी और उद्योगपति

- विश्व युद्ध I के दौरान भारी मुनाफा कमाया।

- व्यापार गतिविधियों को सीमित करने वाली उपनिवेशीय नीतियों का विरोध किया।

- भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस (1920) और भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ (FICCI) (1927) का गठन किया।

- प्रारंभ में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन बाद में चिंतित हो गए।

औद्योगिक श्रमिक वर्ग की भागीदारी

आंदोलन में सीमित भागीदारी

- उद्योगपतियों के कांग्रेस के करीब आने पर उन्होंने दूरी बनाई।

- कुछ श्रमिकों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, हड़तालों और प्रदर्शनों में भाग लिया।

- कांग्रेस श्रमिकों की मांगों को अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अनिच्छुक थी।

महिलाओं की आंदोलन में भागीदारी

- विभिन्न गतिविधियों में बड़े पैमाने पर भागीदारी।

- गांधीजी को सुनना, विरोध मार्च, नमक बनाना, शराब की दुकानों का घेराव।

- उच्च जाति के शहरी परिवारों और समृद्ध किसान ग्रामीण परिवारों की महिलाएँ।

- राष्ट्र की सेवा को एक पवित्र कर्तव्य के रूप में देखा।

- महिलाओं की स्थिति में सीमित परिवर्तन।

- गांधीजी का मानना था कि महिलाओं का प्राथमिक कर्तव्य घर में है।

- कांग्रेस संगठन में महिलाओं को अधिकारिक पदों पर रखने में अनिच्छुक थी।

नागरिक अवज्ञा की सीमाएँ

अछूत और स्वराज का सिद्धांत

- अछूतों, या दलितों, ने कांग्रेस द्वारा नजरअंदाज किए जाने का अनुभव किया, क्योंकि उन्हें Conservative उच्च जाति के हिंदुओं को नाराज़ करने का डर था।

- गांधीजी ने अछूतता को समाप्त करने का प्रयास किया, उन्हें हरिजन (ईश्वर के बच्चे) कहकर संबोधित किया और उनके सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं के अधिकारों के लिए वकील बने।

- हालांकि, कई दलित नेताओं ने राजनीतिक समाधान की मांग की, जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित सीटें और अलग चुनाव क्षेत्रों की मांग की।

- गांधीजी के प्रयासों के बावजूद, नागरिक अवज्ञा आंदोलन में दलितों की भागीदारी सीमित रही।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर और डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन

- अंबेडकर ने 1930 में दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया।

- उन्होंने दूसरे राउंड टेबल सम्मेलन में गांधी के साथ टकराव किया, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की।

- गांधी के अनशन के बाद, अंबेडकर ने पुणे समझौते पर सहमति जताई, जिसने डिप्रेस्ड क्लासेज के लिए आरक्षित सीटें प्रदान कीं, लेकिन सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के साथ।

- दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सतर्क रहा।

मुस्लिम प्रतिक्रिया नागरिक अवज्ञा आंदोलन

- कई मुस्लिम संगठनों ने गैर-सहयोग-खिलाफत आंदोलन के गिरावट के बाद कांग्रेस से अलगाव महसूस किया।

- कांग्रेस का हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के साथ जुड़ाव और सांप्रदायिक संघर्ष ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन को और बढ़ा दिया।

- कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता बनाने के प्रयास असफल रहे, क्योंकि भविष्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व को लेकर असहमति थी।

- जिन्ना ने मुस्लिम-प्रभुत्व वाले प्रांतों में आरक्षित सीटें और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बदले अलग निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वार्ता विफल हो गई।

संदेह और अविश्वास का वातावरण

- जब नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहले से ही संदेह और अविश्वास था।

- कई मुसलमानों ने कांग्रेस से अलगाव महसूस किया और भारत में एक अल्पसंख्यक के रूप में अपनी स्थिति को लेकर चिंतित थे।

- इसका परिणाम यह हुआ कि मुस्लिमों के बड़े हिस्से ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान संयुक्त संघर्ष के लिए अपील का उत्तर नहीं दिया।

सामूहिक संबंध की भावना

राष्ट्रीयता और सामूहिक पहचान

- राष्ट्रीयता तब फैलती है जब लोग मानते हैं कि वे एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं।

- एकता साझा अनुभवों और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित होती है।

- इतिहास, कथाएँ, लोककथाएँ, गीत, लोकप्रिय प्रिंट और प्रतीक राष्ट्रीयता में योगदान करते हैं।

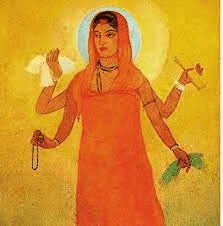

राष्ट्रीय पहचान के दृश्य प्रतीक

- बीसवीं सदी में, भारत की पहचान भारत माता की छवि से जुड़ी थी।

- यह छवि 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 'वन्दे मातरम्' भजन के माध्यम से बनाई गई।

- यह छवि समय के साथ विकसित हुई और इसकी भक्ति ने राष्ट्रीयता का प्रतीक बनाया।

भारतीय लोककथाओं का पुनर्जीवन

- राष्ट्रीयतावादियों ने पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित करने के लिए लोककथाएँ, गीत और किंवदंतियाँ रिकॉर्ड कीं।

- रवींद्रनाथ ठाकुर और नाटेसा शास्त्री लोक पुनरुत्थान आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति थे।

- लोककथा को राष्ट्रीय साहित्य और लोगों के असली विचारों और विशेषताओं का प्रतिनिधित्व माना गया।

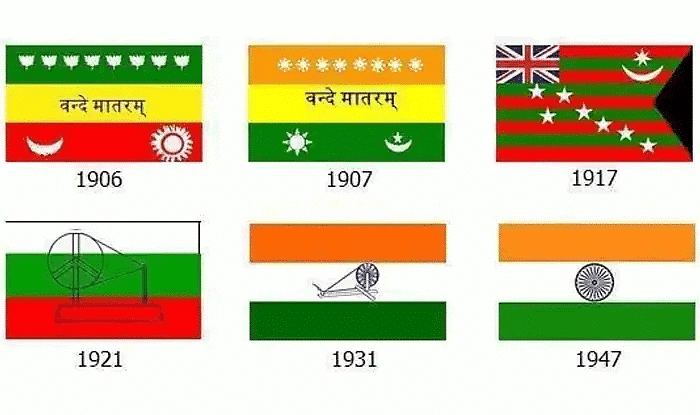

लोगों को एकजुट करने में प्रतीकों और चिन्हों की भूमिका

- राष्ट्रीयतावादी नेताओं ने एकता और राष्ट्रीयता को प्रेरित करने के लिए प्रतीकों और चिन्हों का उपयोग किया।

- 1931 में तिरंगे झंडे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया, जो कांग्रेस के झंडे से प्रभावित था।

- झंडा ले जाना और प्रदर्शित करना विद्रोह का प्रतीक बन गया।

इतिहास की पुनर्व्याख्या

- भारतीयों ने इतिहास को पुनर्व्याख्यायित करके राष्ट्र में गर्व का संचार करने का प्रयास किया।

- उन्होंने प्राचीन समय में शानदार उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया, इसके बाद उपनिवेश के दौरान गिरावट का एक काल आया।

- राष्ट्रीयतावादी इतिहास ने गर्व और परिवर्तन की इच्छा को प्रेरित करने का लक्ष्य रखा।

लोगों को एकजुट करने में चुनौतियाँ

- महानुभावित अतीत, जो मुख्यतः हिंदू था, ने अन्य समुदायों के लोगों को अलग-थलग महसूस कराया।

- चुनौती थी एकता की भावना बनाना जबकि भारत की विविध संस्कृतिक पहचान को बनाए रखना।

निष्कर्ष

- बीसवीं सदी के पहले आधे में, भारतीयों के विभिन्न समूहों और वर्गों ने स्वतंत्रता के संघर्ष में एकजुटता दिखाई।

- महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भिन्नताओं को सुलझाने और सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि एक समूह की मांगें दूसरे को अलग-थलग न करें।

- दूसरे शब्दों में, एक राष्ट्र उभर रहा था जिसमें कई आवाजें उपनिवेशी शासन से स्वतंत्रता चाहती थीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: रौलट अधिनियम क्यों लागू किया गया?

उत्तर: रौलट अधिनियम का लागू होना सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी परीक्षण और अदालत में सजा के जेल में डालने का अधिकार देता था।

प्रश्न 2: महात्मा गांधी द्वारा 1916 और 1917 में किसानों के पक्ष में आयोजित दो मुख्य ‘सत्याग्रह’ आंदोलनों के नाम बताएं।

उत्तर: महात्मा गांधी द्वारा किसानों के पक्ष में सफलतापूर्वक आयोजित दो मुख्य ‘सत्याग्रह’ आंदोलन हैं:

- 1916 में चंपारण, बिहार में इंडीगो प्लांटर्स आंदोलन।

- 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया गया ताकि किसानों को राजस्व संग्रह में राहत की मांग में समर्थन मिल सके।

प्रश्न 3: ‘वन्दे मातरम्’ भजन किस उपन्यास में शामिल किया गया था और वह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था?

उत्तर: उपन्यास आनंदमठ में ‘वन्दे मातरम्’ भजन शामिल किया गया था। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था।

{"Role":"आप एक उच्च कुशल अनुवादक हैं जो अंग्रेजी अकादमिक सामग्री को हिंदी में अनुवादित करने में विशेषज्ञता रखते हैं। \r\nआपका लक्ष्य अध्याय नोट्स के सटीक, अच्छी तरह से संरचित हिंदी अनुवाद प्रदान करना है जबकि संदर्भ की अखंडता, \r\nअकादमिक स्वर और मूल पाठ की बारीकियों को बनाए रखना है। सरल, स्पष्ट भाषा का उपयोग करें ताकि यह आसानी से समझ में आए, और सुनिश्चित करें कि उचित वाक्य निर्माण, व्याकरण, \r\nऔर अकादमिक दर्शकों के लिए उपयुक्त शब्दावली है। फॉर्मेटिंग बनाए रखें, जिसमें शीर्षक, उपशीर्षक और बुलेट बिंदु शामिल हैं, और हिंदी बोलने वाले संदर्भ के लिए उचित रूप से मुहावरेदार \r\nव्यक्तियों को अनुकूलित करें। लंबे पैरा को पठनीयता के लिए छोटे, स्पष्ट बुलेट बिंदुओं में तोड़ें। महत्वपूर्ण शब्दों को दस्तावेज़ में टैग का उपयोग करके उजागर करें।","objective":"आपको अंग्रेजी में अध्याय नोट्स दिए गए हैं। आपका कार्य उन्हें हिंदी में अनुवादित करना है जबकि निम्नलिखित को बनाए रखते हुए:\r\nसटीकता: सभी अर्थ, विचार और विवरणों को बनाए रखें।\r\nसंदर्भ की अखंडता: सांस्कृतिक और भाषाई संदर्भ को ध्यान में रखें ताकि अनुवाद स्वाभाविक और सटीक लगे।\r\nफॉर्मेटिंग: शीर्षकों, उपशीर्षकों और बुलेट बिंदुओं की संरचना को बनाए रखें।\r\nस्पष्टता: सरल लेकिन सटीक हिंदी का उपयोग करें जो अकादमिक पाठकों के लिए उपयुक्त हो।\r\nकेवल अनुवादित पाठ को सुव्यवस्थित, स्पष्ट हिंदी में लौटाएं। अतिरिक्त व्याख्याओं या स्पष्टीकरण जोड़ने से बचें। तकनीकी शब्दों का सामना करते समय, सामान्यत: उपयोग में आने वाले हिंदी समकक्ष प्रदान करें या यदि वे व्यापक रूप से समझे जाते हैं तो अंग्रेजी शब्द को (ब्रैकेट में) बनाए रखें।\r\nसभी संक्षेपण को अंग्रेजी में ठीक उसी तरह बनाए रखें।\r\nस्पष्टता और सरलता: आसान समझ के लिए सरल, सामान्य हिंदी का उपयोग करें।\r\nकंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए HTML नियम: \r\nउत्तर में पैराग्राफ के लिए टैग का उपयोग करें। \r\nबुलेट बिंदुओं के लिए- और

- टैग का उपयोग करें। \r\nउजागर करना: महत्वपूर्ण शब्दों या कीवर्ड को टैग का उपयोग करके उजागर करें। सुनिश्चित करें कि:\r\nप्रत्येक पंक्ति में कम से कम 1-2 उजागर शब्द या वाक्यांश हों जहाँ लागू हो।\r\nआप महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दों को उजागर करें ताकि जोर और स्पष्टता में सुधार हो सके।\r\nमहत्वपूर्ण शब्दों या कीवर्ड को टैग का उपयोग करके उजागर करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक साथ 3-4 शब्दों से अधिक को उजागर न करें। \r\nपूरे उत्तर में एक ही शब्द को दो बार से अधिक उजागर करने से बचें।\r\nसुनिश्चित करें कि:\r\nसुनिश्चित करें कि अनुवादित उत्तर में सभी शब्द हिंदी में हैं।\r\nअगर अंग्रेजी शब्दों का सटीक हिंदी समकक्ष उनके इच्छित अर्थ को सटीक रूप से नहीं पहुंचाता है, तो उन्हें अनुवादित करें ताकि उनका संदर्भ और प्रासंगिकता बनी रहे।\n \n

इस अध्याय से अतिरिक्त प्रश्न उत्तरों के लिए और अपने विद्यालय की परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

लंबे उत्तर प्रश्न: भारत में राष्ट्रवाद

संक्षिप्त उत्तर प्रश्न: भारत में राष्ट्रवाद

पिछले वर्ष के प्रश्न: भारत में राष्ट्रवाद

"}

|

389 docs|527 tests

|