NCERT सारांश: विषय-2 राजा, किसान और नगर (कक्षा 12) | UPSC CSE (हिंदी) के लिए पुरानी और नई एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें PDF Download

परिचय

हरप्पा सभ्यता के अंत के बाद 1500 वर्षों का लंबा समय भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई महत्वपूर्ण विकासों का गवाह बना। ये परिवर्तन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण थे।

1. प्रिंसेप और पियदस्सी

- 1830 के दशक में, जेम्स प्रिंसेप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल में एक अधिकारी थे, ने ब्राह्मी और खरोष्ठी, दो लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, जो सबसे प्रारंभिक शिलालेखों और सिक्कों में उपयोग की जाती थीं।

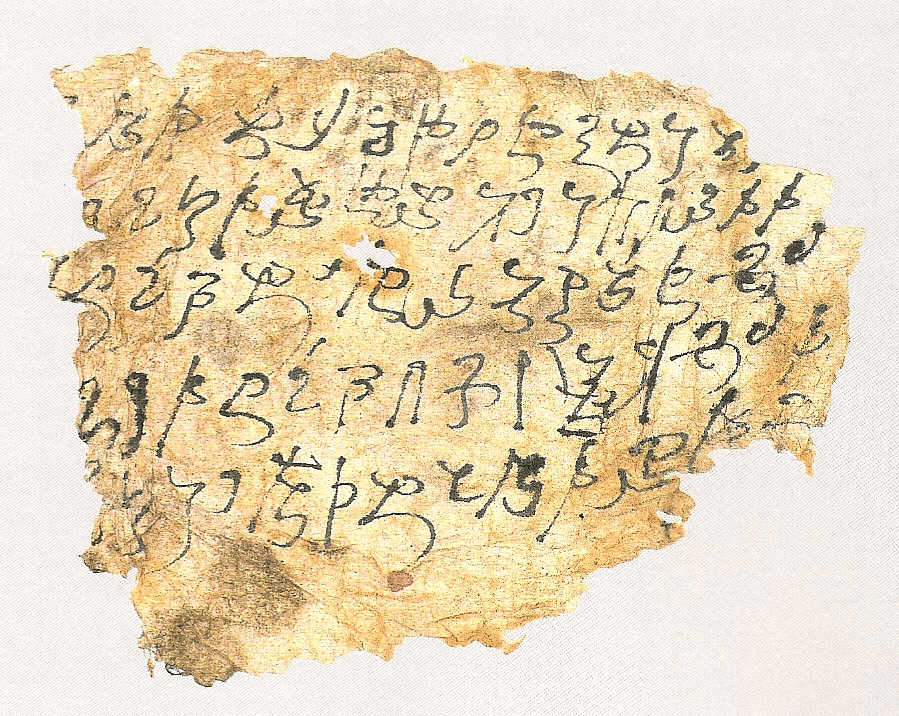

प्रिंसेप द्वारा lithograph

- प्रिंसेप ने पाया कि इनमें से अधिकांश शिलालेखों में एक राजा का उल्लेख है जिसे पियदस्सी कहा गया है, जिसका अर्थ है "देखने में सुखद" और कुछ शिलालेखों में राजा को अशोक के रूप में भी संदर्भित किया गया है, जो बौद्ध ग्रंथों में जाने-माने शासक हैं।

- यह खोज प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक इतिहास में अनुसंधान को एक नया दिशा देने वाली थी, क्योंकि यूरोपीय और भारतीय विद्वानों ने विभिन्न भाषाओं में शिलालेखों और ग्रंथों का उपयोग करके प्रमुख राजवंशों की वंशावली का पुनर्निर्माण किया, जो बीसवीं सदी की शुरुआत तक राजनीतिक इतिहास के व्यापक रूपरेखा को स्थापित किया।

- इसके बाद, विद्वानों ने राजनीतिक इतिहास के संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया, राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक एवं सामाजिक विकासों के बीच संबंधों की जांच की, यह समझते हुए कि ये संबंध जटिल थे और हमेशा सीधे नहीं थे।

शिलालेख क्या हैं?

2. सबसे प्राचीन राज्य

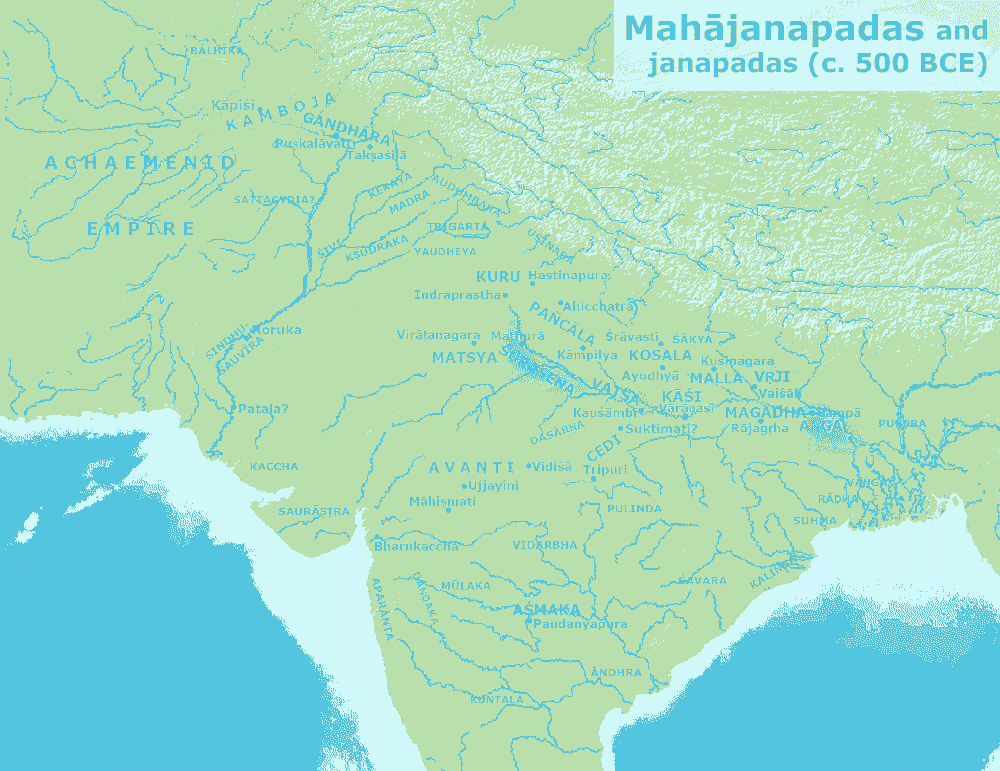

सोलह महाजनपद

छठी सदी ईसा पूर्व एक ऐसा युग है जिसे प्रारंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते उपयोग, सिक्कों के विकास आदि के साथ जोड़ा जाता है।

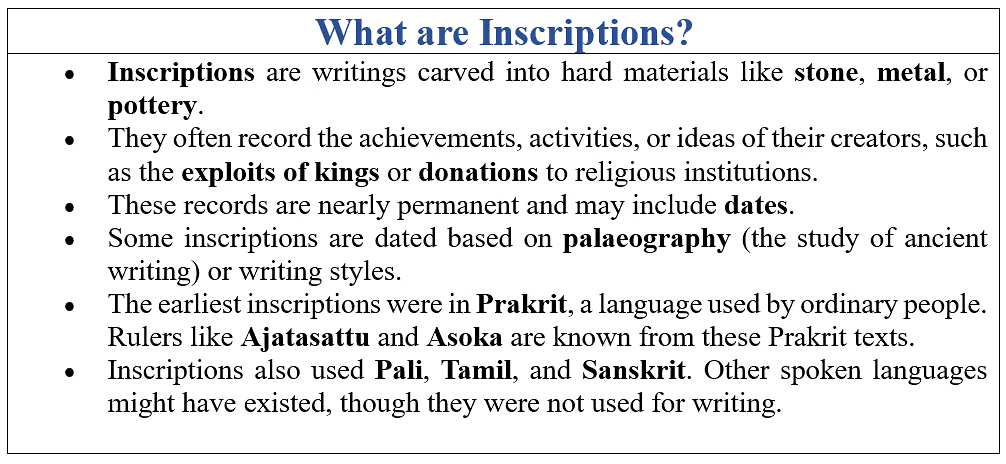

- प्रारंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथों में अन्य बातों के साथ, सोलह राज्यों का उल्लेख है जिन्हें महाजनपद कहा गया है। यद्यपि सूचियाँ भिन्न होती हैं, कुछ नाम जैसे वज्जि, मगध, कोशला, कुरु, पंचाला, गंधार, और अवंति बार-बार मिलते हैं। स्पष्ट है कि ये महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण थे।

- जबकि अधिकांश महाजनपदों पर राजाओं का शासन था, कुछ को गण या संग कहा जाता था, जो आलिगार्की थे जहाँ सत्ता कई पुरुषों द्वारा साझा की जाती थी, जिन्हें अक्सर सामूहिक रूप से राजा कहा जाता था।

प्रत्येक महाजनपद का एक राजधानी शहर था, जो अक्सर किलेबंद होता था। लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से, ब्रह्मणों ने संस्कृत में ग्रंथों की रचना शुरू की, जिन्हें धर्मसूत्र कहा जाता है। ये शासकों (साथ ही अन्य सामाजिक श्रेणियों) के लिए मानदंड स्थापित करते थे, जिन्हें आदर्श रूप से क्षत्रिय होना अपेक्षित था। कुछ राज्यों ने स्थायी सेनाएँ प्राप्त कीं और नियमित प्रशासन बनाए रखा। अन्य ने अक्सर किसानों से भर्ती की गई मिलिशिया पर निर्भर रहना जारी रखा।

सोलह में पहले: मगध

सोलह में पहले: मगध

छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच, मगध (वर्तमान बिहार में) सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया।

यह एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ कृषि विशेष रूप से उत्पादक थी। इसके अलावा, यह प्राकृतिक संसाधनों में भी समृद्ध था और हाथियों जैसे जानवरों को जो कि सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, क्षेत्र के वनस्पतियों से प्राप्त किया जा सकता था। गंगा और इसकी सहायक नदियों ने सस्ते और सुविधाजनक संचार के साधन प्रदान किए।

- यह एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ कृषि विशेष रूप से उत्पादक थी। इसके अलावा, यह प्राकृतिक संसाधनों में भी समृद्ध था और हाथियों जैसे जानवरों को जो कि सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, क्षेत्र के वनस्पतियों से प्राप्त किया जा सकता था। गंगा और इसकी सहायक नदियों ने सस्ते और सुविधाजनक संचार के साधन प्रदान किए।

- मगध ने अपनी शक्ति को व्यक्तियों की नीतियों के प्रति श्रेय दिया: ruthlessly ambitious राजाओं में से बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंदा सबसे प्रसिद्ध हैं, और उनके मंत्री, जिन्होंने उनकी नीतियों को लागू करने में सहायता की।

- राजगृह (जो वर्तमान में बिहार में राजगीर का प्राकृत नाम है) प्रारंभ में मगध की राजधानी थी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, राजधानी को पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना में स्थानांतरित किया गया।

3. एक प्रारंभिक साम्राज्य

3. एक प्रारंभिक साम्राज्य

मगध का विकास मौर्य साम्राज्य के उदय में culminated हुआ।

मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना

- इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया, जिसमें पुरातात्विक खोजें, विशेष रूप से मूर्तिकला शामिल हैं।

- समकालीन कार्य, जैसे कि मेगस्थनीज (चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक ग्रीक राजदूत) का लेखन, महत्वपूर्ण है, भले ही यह केवल टुकड़ों में जीवित है।

- एक और प्रमुख स्रोत अर्थशास्त्र है, जिसके कुछ भाग कूटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित होने की संभावना है, जिन्हें पारंपरिक रूप से चन्द्रगुप्त का मंत्री माना जाता है।

- मौर्य का उल्लेख बाद की बौद्ध, जैन, और पुराणिक साहित्य में भी मिलता है, साथ ही संस्कृत साहित्यिक कृतियों में भी।

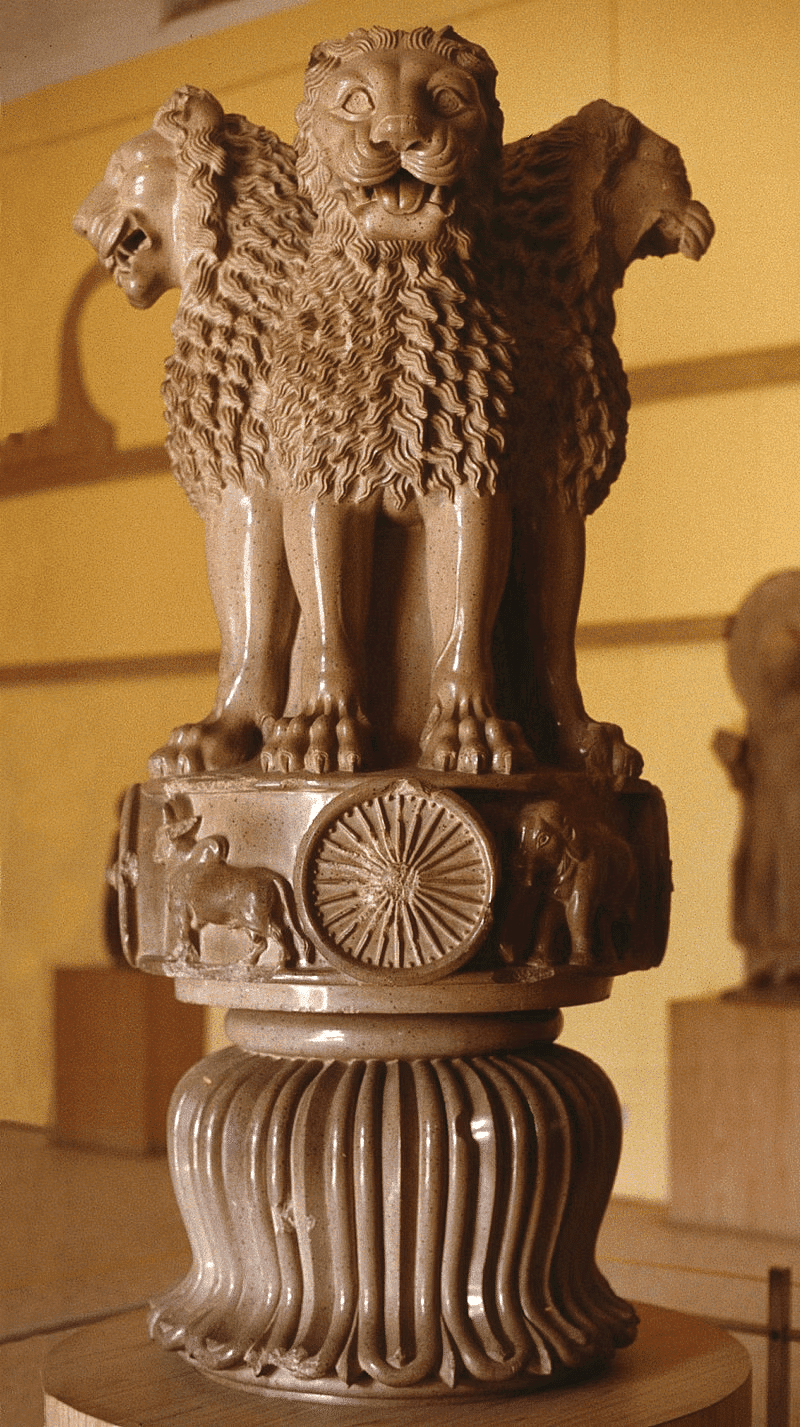

- सबसे मूल्यवान स्रोतों में से एक अशोक के (लगभग 272/268-231 BCE) शिलालेख हैं, जो चट्टानों और स्तंभों पर पाए जाते हैं।

- अशोक पहले शासक थे जिन्होंने अपने संदेशों को अपने विषयों और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अंकित किया, इन शिलालेखों का उपयोग धर्म की घोषणा करने के लिए किया।

- अशोक का धर्म बूढ़ों के प्रति सम्मान, ब्राह्मणों और सांसारिक जीवन को त्यागने वालों के प्रति उदारता, दासों और सेवकों के प्रति दयालुता, और अन्य धर्मों और परंपराओं के प्रति सम्मान शामिल था।

सिंह की राजधानी

साम्राज्य का प्रशासन

- साम्राज्य में पाँच प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे: राजधानी पाटलिपुत्र और प्रांतीय केंद्र टैक्सिला, उज्जयिनी, तोसाली, और सुवर्णगिरी, जो सभी अशोक के शिलालेखों में उल्लिखित हैं।

- शिलालेखों ने साम्राज्य के चारों ओर लगभग वही संदेश दिया, पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांतों से लेकर भारत के आंध्र प्रदेश, ओडिशा, और उत्तराखंड तक।

- इतिहासकार मानते हैं कि इतने विविध साम्राज्य में एक समान प्रशासनिक प्रणाली का होना असंभव है, विशेष रूप से अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों जैसे विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए।

- प्रशासनिक नियंत्रण संभवतः राजधानी और प्रांतीय केंद्रों के चारों ओर सबसे मजबूत था, जिन्हें रणनीतिक रूप से चुना गया था। टैक्सिला और उज्जयिनी महत्वपूर्ण दीर्घ दूरी के व्यापार मार्गों पर थे, जबकि सुवर्णगिरी कर्नाटका में अपने सोने के खानों के लिए महत्वपूर्ण था।

- भूमि और नदी मार्गों के माध्यम से प्रभावी संचार साम्राज्य के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। केंद्र से प्रांतों तक यात्रा में सप्ताहों या महीनों लग सकते थे, जिससे प्रावधान और सुरक्षा की आवश्यकता होती थी।

- सुरक्षा के लिए सेना महत्वपूर्ण थी, जिसमें मेगस्थनीज ने सैन्य समन्वय के लिए छह उपसमितियों के साथ एक समिति का उल्लेख किया: नौसेना, परिवहन और प्रावधान, पैदल सैनिक, घोड़े, रथ, और हाथी।

- दूसरी उपसमिति विविध गतिविधियों का प्रबंधन करती थी, जैसे बैल गाड़ियों की व्यवस्था करना, भोजन और चारा procure करना, और सहायक स्टाफ की भर्ती करना।

- अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट करने के लिए धर्म का प्रचार किया, विशेष अधिकारियों को धर्म महामात्र के रूप में नियुक्त किया, जो धर्म के संदेश को फैलाने का कार्य करते थे, जिसका उद्देश्य इस दुनिया और अगले में लोगों की भलाई सुनिश्चित करना था।

साम्राज्य का महत्व कितना था?

साम्राज्य का महत्व कितना था?

- उन्नीसवीं सदी में, इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण करते समय मौर्य साम्राज्य के उदय को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना।

- उस समय, भारत उपनिवेशी शासन के अधीन था, जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, जिससे प्रारंभिक भारतीय साम्राज्य का विचार भारतीय इतिहासकारों के लिए चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बन गया।

- मौर्यों से जुड़े पुरातात्विक खोजें, जैसे कि पत्थर की मूर्तियाँ, साम्राज्यों की विशिष्ट शानदार कला के उदाहरण मानी जाती थीं।

- कई इतिहासकारों ने अशोक के शिलालेखों पर संदेश को अद्वितीय पाया, जिसने अशोक को एक शक्तिशाली फिर भी विनम्र शासक के रूप में चित्रित किया, जो अन्य भव्य शीर्षक अपनाने वालों से भिन्न था।

- अशोक का शक्तिशाली और industrious लेकिन विनम्र चित्रण, बीसवीं सदी में राष्ट्रवादी नेताओं को प्रेरित करता था।

- मौर्य साम्राज्य लगभग 150 वर्षों तक चला, जो उपमहाद्वीप के विशाल इतिहास में अपेक्षाकृत छोटा है।

- यह साम्राज्य पूरे उपमहाद्वीप को नहीं शामिल करता था, और इसके सीमाओं के भीतर नियंत्रण समान नहीं था।

- बीसवीं सदी ईसा पूर्व तक, उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में नए प्रमुखता और राज्य उभर आए।

बीसवीं सदी ईसा पूर्व में प्रमुख और प्रमुखताएँ

4. राजशाही के नए विचार

दक्षिण में प्रमुख और राजा

दक्षिण में प्रमुख और राजा

- यह विकास मुख्य रूप से दक्कन और दक्षिण में देखा गया, जिसमें तमिलकम (प्राचीन तमिल देश का नाम, जिसमें आज के आंध्र प्रदेश और केरल के हिस्से शामिल हैं, इसके अलावा तमिलनाडु) में चोल, चेर और पांड्य के प्रमुखताएँ स्थिर और समृद्ध साबित हुईं।

- कई प्रमुख और राजा, जिनमें सतवाहन शामिल हैं, जिन्होंने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया (लगभग बीसवीं सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी) और शक, जो मध्य एशियाई मूल के लोग थे जिन्होंने उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम और पश्चिमी हिस्सों में राज्य स्थापित किए, ने दीर्घकालिक व्यापार से राजस्व प्राप्त किया।

कुशान सिक्का

दिव्य राजाओं

- उच्च स्थिति का दावा करने का एक तरीका विभिन्न देवताओं के साथ पहचान करना था। कुशान (लगभग पहले सदी ईसा पूर्व से पहली सदी ईस्वी), जिन्होंने मध्य एशिया से उत्तर-पश्चिम भारत तक फैले विशाल साम्राज्य पर शासन किया, ने इस रणनीति का पालन किया। उन्होंने देवपुत्र या "ईश्वर का पुत्र" का उपाधि अपनाया और मंदिरों में विशाल प्रतिमाएँ स्थापित कीं।

- चौथी सदी तक, बड़े राज्यों, जिनमें गुप्त साम्राज्य शामिल हैं, के प्रमाण मिलते हैं। ये राज्य समंत पर निर्भर थे, जो स्थानीय संसाधनों के माध्यम से अपने को बनाए रखते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण शामिल था।

- प्रयाग प्रशस्ति (जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है) संस्कृत में हरिशेना द्वारा रचित है, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, जो गुप्त शासकों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है (लगभग चौथी सदी ईस्वी)।

5. एक बदलता ग्रामीण क्षेत्र

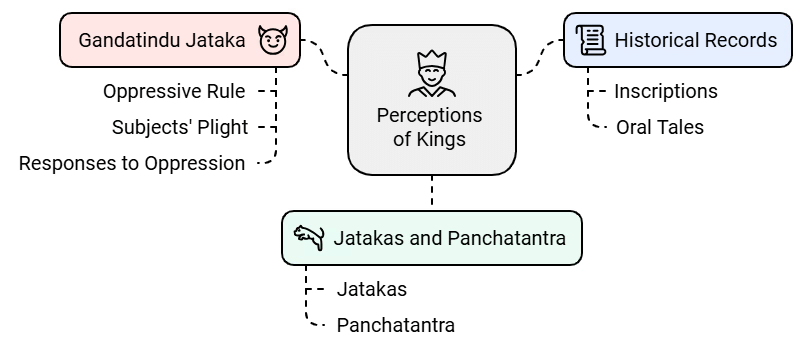

राजाओं की लोकप्रिय धारणाएँ

- लेखाएँ यह बताने में संपूर्ण उत्तर नहीं देती हैं कि विषयों ने अपने शासकों के बारे में क्या सोचा, और आम लोगों ने अपने विचारों और अनुभवों के बारे में शायद ही कभी कोई लेखा-जोखा छोड़ा।

- इतिहासकारों ने जातक और पंचतंत्र जैसी संकलनों में कहानियों का अध्ययन किया है, जो संभवतः लोकप्रिय मौखिक कहानियों के रूप में उत्पन्न हुई थीं और बाद में लिखी गईं। जातक लगभग पहले सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली में लिखी गई थीं।

- एक कहानी, गंदातिंदु जातक, एक दुष्ट राजा के अधीन विषयों की दुर्दशा का वर्णन करती है, जिसमें वृद्ध महिलाएँ और पुरुष, किसान, पशुपालक, गाँव के लड़के, और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं।

- इस कहानी में, राजा, disguising himself, learns that his subjects curse him for their miseries, complaining of attacks by robbers at night and tax collectors during the day, leading them to abandon their village for the forest.

- कहानी यह दर्शाती है कि राजाओं और उनके विषयों, विशेषकर ग्रामीण जनसंख्या के बीच संबंध तनावपूर्ण होते हैं, जो अक्सर उच्च करों को अत्याचारी मानते हैं।

- उच्च करों से पीड़ित लोगों के लिए जंगल में भागना एक विकल्प था, जैसा कि जातक की कहानी में दिखाया गया है। बढ़ती कर मांगों को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के अन्य रणनीतियाँ भी अपनाई गईं।

उत्पादन बढ़ाने की रणनीतियाँ

- कृषि में हल परिवर्तन का प्रारंभ लगभग छठी सदी ईसा पूर्व से किया गया, जो उपजाऊ अवसादी नदी घाटियों जैसे गंगा और कावेरी में फैला। आयरन-टिप्ड हल का प्रयोग उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में अवसादी मिट्टी को पलटने के लिए किया गया, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। गंगा घाटी के कुछ हिस्सों में, पौध प्रत्यारोपण के परिचय ने धान उत्पादन में नाटकीय वृद्धि की, हालांकि इसके लिए उत्पादकों को कठिन श्रम करना पड़ा। आयरन हल का प्रयोग कुछ क्षेत्रों में ही सीमित था; पंजाब और राजस्थान के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में किसानों ने इसे बीसवीं सदी तक अपनाया नहीं। उत्तर-पूर्व और मध्य उपमहाद्वीप के पहाड़ी क्षेत्रों में, फावड़ा कृषि का अभ्यास किया गया, जो क्षेत्र के लिए बेहतर था। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एक और रणनीति सिंचाई का उपयोग था, जिसमें कुएं, टैंक और कम ही सही, नहरें शामिल थीं। समुदायों और व्यक्तियों ने सिंचाई कार्यों के निर्माण का आयोजन किया, जिसमें शक्तिशाली व्यक्तियों, जैसे कि राजाओं ने अक्सर इस प्रकार की गतिविधियों को लेखों में दर्ज किया।

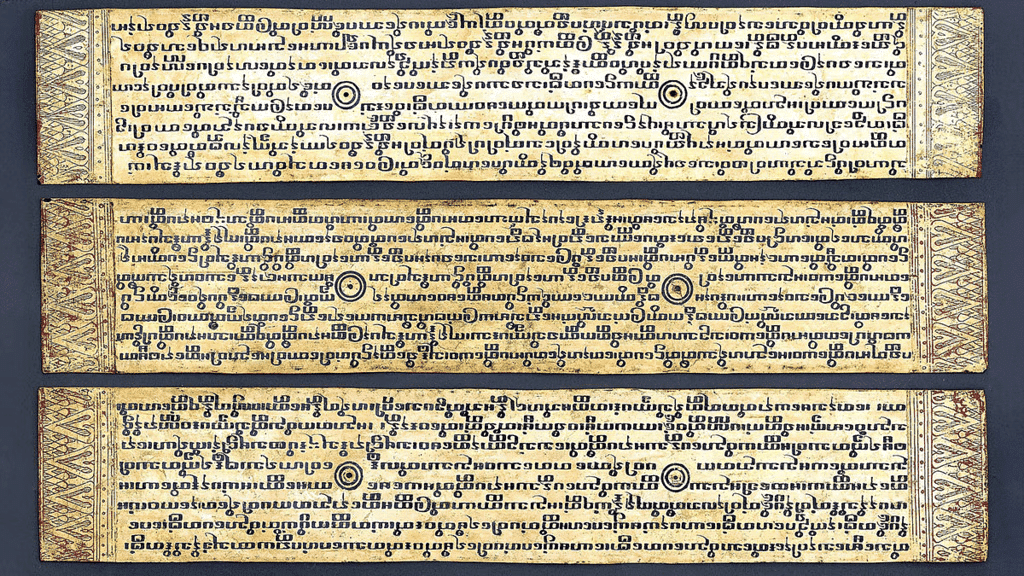

ग्रामीण समाज में भिन्नताएँ

- आयरन-टिप्ड हल और सिंचाई जैसी तकनीकों ने कृषि उत्पादन को बढ़ाया, लेकिन इसके लाभ असमान रूप से वितरित हुए। कृषि समाज में बढ़ती भिन्नता बौद्ध कथाओं और पाली ग्रंथों से स्पष्ट होती है, जो ज़मीनहीन श्रमिकों, छोटे किसान और बड़े ज़मींदारों (गहपति) का उल्लेख करते हैं। बड़े ज़मींदार और विरासती गांव के मुखिया शक्तिशाली बन गए, अक्सर अन्य किसानों को नियंत्रित करते थे। प्रारंभिक तमिल साहित्य (संगम ग्रंथ) बड़े ज़मींदारों (वेल्लालर), हलवाहक (उझावर), और दास (अडिमै) जैसी श्रेणियों की पहचान करता है, जो संभवतः भूमि, श्रम, और नई तकनीकों तक भिन्न पहुँच के आधार पर हैं। भूमि पर नियंत्रण महत्वपूर्ण हो गया, जिसे अक्सर कानूनी ग्रंथों में संबोधित किया गया।

पाली ग्रंथ

भूमि अनुदान और नए ग्रामीण अभिजात वर्ग

- सामान्य युग के प्रारंभिक सदियों से, भूमि अनुदान के बारे में शिलालेखों में दर्ज किया गया, मुख्यतः ताम्र पत्रों पर और कभी-कभी पत्थर पर।

- ये अनुदान अक्सर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए जाते थे और सामान्यतः संस्कृत में अंकित होते थे, जबकि कुछ बाद के शिलालेख स्थानीय भाषाओं जैसे तमिल या तेलुगु में भी शामिल थे।

- चन्द्रगुप्त II की पुत्री और एक वकाटक शासक की पत्नी प्रभवती गुप्ता का एक शिलालेख दर्शाता है कि उन्हें भूमि तक पहुंच थी, जबकि संस्कृत के कानूनी ग्रंथों में कहा गया था कि महिलाओं को भूमि जैसे संसाधनों तक स्वतंत्र पहुंच नहीं होनी चाहिए।

- यह शिलालेख ग्रामीण जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें ब्राह्मण, किसान और अन्य शामिल हैं, जिन्हें राजा या उनके प्रतिनिधियों को उत्पादन प्रदान करने और गांव के नए स्वामी की बात मानने की अपेक्षा की जाती थी।

- भूमि अनुदान क्षेत्रीय स्तर पर आकार और प्राप्तकर्ताओं को दिए गए अधिकारों में भिन्न होते थे, जो छोटे भूखंडों से लेकर विशाल बंजर भूमि तक फैले होते थे।

- इतिहासकारों के बीच भूमि अनुदानों के प्रभाव पर बहस होती है: कुछ इसे कृषि के विस्तार के लिए एक रणनीति के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे राजनीतिक शक्ति के कमजोर होने के संकेत के रूप में मानते हैं, क्योंकि राजा सहयोगियों को जीतने और नियंत्रण का दिखावा बनाए रखने के लिए भूमि अनुदान देते थे।

- ये अनुदान कृषकों और राज्य के बीच के संबंधों की जानकारी प्रदान करते हैं लेकिन उन समूहों को बाहर रखते हैं जैसे कि पशुपालक, मछुआरे, शिकारी-संग्रहकर्ता, गतिशील कारीगर, और स्थानांतरण कृषि करने वाले, जिन्होंने विस्तृत रिकॉर्ड नहीं रखा।

6. नगर और व्यापार

नए शहर

लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से, उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में शहरी केंद्र उभरे। इनमें से कई शहर महाजनपदों की राजधानी थे। प्रमुख नगर संचार मार्गों पर रणनीतिक रूप से स्थित थे: पाटलिपुत्र नदी के मार्गों पर, उज्जयिनी भूमि के मार्गों पर, और पुहार तट के निकट। मथुरा जैसे शहर वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए।

शहरी जनसंख्या: अभिजात वर्ग और कारीगर

- राजा और शासक अभिजात वर्ग दुर्गम शहरों में निवास करते थे।

- आधुनिक आवास के कारण व्यापक खुदाई करना कठिन है, लेकिन विभिन्न कलात्मक वस्तुएं प्राप्त की गई हैं, जिनमें उत्तरी काली चमकदार बर्तन, आभूषण, उपकरण, हथियार, बर्तन, और सोने, चांदी, तांबे, पीतल, हाथी दांत, कांच, शेल, और मिट्टी से बनी मूर्तियाँ शामिल हैं।

- दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक, शहरों में छोटे वोटिव शिलालेख पाए गए, जो धार्मिक संस्थानों को दिए गए उपहार थे, इनमें दाताओं और उनके व्यवसायों का उल्लेख था: धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, सोने के आभूषण बनाने वाले, कारीगर, अधिकारी, धार्मिक शिक्षक, व्यापारी, और राजा।

- कारीगरों और व्यापारियों के श्रेणियाँ उत्पादन को नियंत्रित करती थीं, कच्चे माल को जुटाती थीं, और समाप्त उत्पादों को बाजार में लाती थीं।

- कारीगरों ने शहरी अभिजात वर्ग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लोहे के उपकरणों का उपयोग किया।

उपमहाद्वीप में और इसके बाहर व्यापार

- छठी शताब्दी ईसा पूर्व से, विस्तृत भूमि और नदी मार्ग विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते थे: भूमि मार्ग मध्य एशिया और उससे आगे तक फैले थे, और तटीय बंदरगाहों से समुद्री मार्ग पूर्व और उत्तरी अफ़्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, और चीन तक पहुंचे।

- शासकों ने इन मार्गों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, संभवतः सुरक्षा के लिए मूल्य पर।

- यात्री में पैदल चलने वाले ठेले वाले, बैल गाड़ियों और पैक जानवरों के कारवां के साथ यात्रा करने वाले व्यापारी, और जोखिम भरे लेकिन लाभकारी समुद्री यात्रा करने वाले शामिल थे।

- सफल व्यापारी (तमिल में मसत्तुवन और प्राकृत में सेटथिस और सत्तवाहस के रूप में जाने जाते हैं) अत्यंत धनवान बन सकते थे।

- व्यापार में विभिन्न प्रकार के सामान शामिल थे: नमक, अनाज, कपड़ा, धातु के अयस्क, समाप्त उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, औषधीय पौधे, और मसाले।

- रोमन साम्राज्य को मसालों, विशेषकर काली मिर्च, साथ ही वस्त्रों और औषधीय पौधों की उच्च मांग थी।

नकद और राजा

- छठी शताब्दी ईसा पूर्व से, विस्तृत भूमि और नदी मार्ग विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते थे: भूमि मार्ग मध्य एशिया और उससे आगे तक फैले थे, और तटीय बंदरगाहों से समुद्री मार्ग पूर्व और उत्तरी अफ़्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, और चीन तक पहुंचे।

- शासकों ने इन मार्गों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, संभवतः सुरक्षा के लिए मूल्य पर।

- यात्री में पैदल चलने वाले ठेले वाले, बैल गाड़ियों और पैक जानवरों के कारवां के साथ यात्रा करने वाले व्यापारी, और जोखिम भरे लेकिन लाभकारी समुद्री यात्रा करने वाले शामिल थे।

- सफल व्यापारी (तमिल में मसत्तुवन और प्राकृत में सेटथिस और सत्तवाहस के रूप में जाने जाते हैं) अत्यंत धनवान बन सकते थे।

- व्यापार में विभिन्न प्रकार के सामान शामिल थे: नमक, अनाज, कपड़ा, धातु के अयस्क, समाप्त उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, औषधीय पौधे, और मसाले।

- रोमन साम्राज्य को मसालों, विशेषकर काली मिर्च, साथ ही वस्त्रों और औषधीय पौधों की उच्च मांग थी।

छठी शताब्दी ईसा पूर्व से, नकद की शुरूआत ने लेन-देन को सुविधाजनक बनाया: छिद्रित चिह्नित नकद जो चांदी और तांबे के बने थे, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रकट हुए। न्यूमिज़मैटिस्ट ने इन सिक्कों का अध्ययन किया ताकि संभावित वाणिज्यिक नेटवर्क को पुनर्निर्माण किया जा सके। कुछ छिद्रित चिह्नित सिक्के संभवतः राजाओं द्वारा जारी किए गए थे, जबकि अन्य व्यापारियों, बैंकरों, और नगरवासियों द्वारा जारी किए गए थे।

इंडो-ग्रीक्स ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शासकों के नाम और चित्रों वाले सिक्के जारी करने वाले पहले बने। कुषाणों ने पहली शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्कों के बड़े भंडार जारी किए, जो रोमन सम्राटों के समान वजन के थे। पंजाब और हरियाणा के यौधेय ने हजारों तांबे के सिक्के जारी किए। गुप्त शासकों ने कुछ सबसे शानदार सोने के सिक्के जारी किए, जो दूरदराज के लेन-देन को सुविधाजनक बनाते थे।

छठी शताब्दी ईस्वी से, सोने के सिक्कों की खोज की दर में कमी आई, जिससे इतिहासकारों के बीच बहस हुई: कुछ ने सुझाव दिया कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरदराज के व्यापार में कमी के कारण आर्थिक संकट हुआ, जबकि अन्य का तर्क है कि नए शहरों और व्यापार नेटवर्क का उदय हुआ, जिसमें सिक्के संचलन में बने रहे बजाय इसके कि उन्हें इकट्ठा किया जाए।

छवि का उपहार

7. मूल बातें: लेखों का विश्लेषण कैसे किया जाता है?

ब्राह्मी का विश्लेषण

- आधुनिक भारतीय भाषाओं को लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकांश लिपियाँ ब्राह्मी से व्युत्पन्न हैं, जो अधिकांश अशोक लेखों में उपयोग की गई थी।

- अठारहवीं सदी के अंत से, यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की मदद से, समकालीन बंगाली और देवनागरी पांडुलिपियों से पीछे की ओर काम किया, उनके अक्षरों की तुलना पुराने नमूनों से की।

- विद्वानों ने शुरू में यह माना कि प्रारंभिक लेख संस्कृत में थे, लेकिन वे वास्तव में प्राकृत में थे।

- जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में कई वर्षों की मेहनत से अशोक ब्राह्मी का विश्लेषण किया।

खरोष्ठी का विश्लेषण कैसे किया गया

- उत्तर-पश्चिम में लेखों में उपयोग की गई खरोष्ठी लिपि का विश्लेषण इंडो-ग्रीक राजाओं के सिक्कों के निष्कर्षों से किया गया, जो उस क्षेत्र में शासन कर रहे थे (लगभग दूसरी-प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व)।

- इन सिक्कों पर ग्रीक और खरोष्ठी लिपियों में नाम लिखे गए थे।

- यूरोपीय विद्वान जो ग्रीक पढ़ सकते थे, उन्होंने अक्षरों की तुलना की, दोनों लिपियों में "a" जैसे प्रतीकों की पहचान की।

- प्रिंसेप ने खरोष्ठी लेखों की भाषा को प्राकृत के रूप में पहचानते हुए, लंबे लेखों का पढ़ना संभव बना दिया।

लेखों से ऐतिहासिक साक्ष्य

- अशोक के लेखों में अशोक का नाम नहीं मिलता, बल्कि देवानंप्रिय ("देवों का प्रिय") और पियदस्सि ("देखने में सुखद") जैसे शीर्षकों का उपयोग किया गया है।

- इन शीर्षकों का विश्लेषण करने पर, लेखविदों ने निष्कर्ष निकाला कि ये एक ही शासक द्वारा जारी किए गए थे।

- इतिहासकारों को लेखों में दिए गए बयानों की सच्चाई का आकलन करना चाहिए, जैसे कि अशोक का दावा कि पूर्व के शासकों के पास रिपोर्ट प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

- लेखों में अक्सर अर्थ स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में शब्द जोड़े जाते हैं बिना मूल संदेश को बदले।

- इतिहासकार यह भी विचार करते हैं कि क्या लेख, जो शहरों या महत्वपूर्ण रास्तों के पास चट्टानों पर रखे गए थे, पैदल चलने वालों द्वारा पढ़े गए थे, क्योंकि अधिकांश लोग संभवतः निरक्षर थे।

- लेखों के विश्लेषण में जटिलताएँ होती हैं, जैसे कि एक लेख जो युद्ध के प्रति अशोक की पीड़ा को दर्शाता है, जो उस क्षेत्र में नहीं पाया गया जो जीत लिया गया था, यह सुझाव देता है कि वहाँ इसका ज़िक्र करना बहुत दर्दनाक हो सकता था।

- लेख यह इंगित करता है कि अशोक ने दावा किया था कि पूर्व के शासकों के पास रिपोर्ट प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

- इतिहासकारों को लेखों में बयानों का लगातार आकलन करना चाहिए ताकि उनकी सत्यता, संभाव्यता, या बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का निर्णय लिया जा सके।

- लेखविदों और इतिहासकारों ने सभी लेखों की समीक्षा करने के बाद, और यह देखने के बाद कि वे सामग्री, शैली, भाषा, और पेलियोग्राफी के मामले में मेल खाते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुँचे।

8. लेखन साक्ष्य की सीमाएँ

- हालांकि, यह स्पष्ट है कि उपदेशशास्त्र (epigraphy) से जो जानकारी प्राप्त होती है, उसमें सीमाएँ हैं। कभी-कभी, तकनीकी सीमाएँ होती हैं, या लिपियाँ (inscriptions) क्षतिग्रस्त हो सकती हैं या अक्षर गायब हो सकते हैं।

- इसके अलावा, यह हमेशा सुनिश्चित करना आसान नहीं होता कि लिपियों में उपयोग किए गए शब्दों का सटीक अर्थ क्या है।

- इस प्रकार, केवल उपदेशशास्त्र राजनीतिक (political) और आर्थिक (economic) इतिहास की पूर्ण समझ प्रदान नहीं करता। इसके साथ ही, इतिहासकार अक्सर पुराने और नए दोनों प्रकार के साक्ष्यों पर सवाल उठाते हैं।

याद रखने के लिए समयरेखा

- 600-500 BCE: महाजनपदों का उदय

- 500-400 BCE: मगध के शासकों का सत्ता में consolidation

- 544-492 BCE: बिम्बिसार का शासन

- 492-460 BCE: अजातशत्रु का कार्यकाल

- 269-231 BCE: अशोक का शासन

- 201 BCE: कलिंग युद्ध (Kalinga war) लड़ा गया

- 335-375 CE: सुमुद्रगुप्त का शासन

- 375-415 CE: चंद्रगुप्त-II का शासन

- 500-600 CE: कर्नाटका में चालुक्य और तमिलनाडु में पलवों का उदय

- 606-647 CE: हरशवर्धन, कानौज के राजा; चीनी तीर्थ यात्री जुआन ज़ांग (Xuan Zang) बौद्ध ग्रंथों की खोज में आया

- 712 CE: अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की

- 1784 CE: एशियाटिक सोसाइटी (Asiatic Society) की स्थापना (बंगाल)

- 1810 CE: कॉलिन मैकेन्जी ने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8,000 से अधिक लिपियाँ एकत्रित कीं।

- 1838 CE: ब्राह्मी (Brahmi) लिपि का जेम्स प्रिंसेप द्वारा अध्ययन किया गया।

- 1877 CE: एलेक्ज़ेंडर कunningham ने अशोक की लिपियों का एक सेट प्रकाशित किया।

- 1886 CE: एपिग्राफिया कैमेटिका (Epigraphia Camatica) का पहला अंक, दक्षिण भारतीय लिपियों की पत्रिका।

- 1888 CE: एपिग्राफिया इंडिका (Epigraphia Indica) का पहला अंक।

- 1965-66 CE: D.C. सरकर ने भारतीय उपदेशशास्त्र और भारतीय उपदेशशास्त्रीय शब्दकोश प्रकाशित किया।

मुख्य अवधारणाएँ संक्षेप में

हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद 1500 वर्षों के लंबे समय में उपमहाद्वीप (भारत) के विभिन्न हिस्सों में कई विकास हुए:

- ऋग्वेद का रचना सिंधु और इसकी उपनदियों के साथ हुई।

- उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में कृषि बस्तियों का उदय हुआ।

- मृतकों के निपटान के लिए एक नया तरीका उभरा, जैसे कि मेगालिथ का निर्माण।

- लगभग 600 ईसा पूर्व, नए शहरों और राज्यों के विकास को देखा गया। यह प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें 16 महाजनपदों का विकास हुआ। इनमें से कई का शासन राजाओं द्वारा किया गया। कुछ को गण या संघ के रूप में जाना जाता था, जो ओलिगार्की थे।

- 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच, Magadha सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया।

- मौर्य साम्राज्य का उदय: चंद्रगुप्त मौर्य (लगभग 321 ईसा पूर्व) साम्राज्य का संस्थापक था जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक नियंत्रण बढ़ाया।

- उनके पोते अशोक, सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने कालिंग को जीता।

- मौर्य साम्राज्य के इतिहास को पुनः निर्माण करने के लिए कई स्रोत हैं – पुरातात्विक खोजें विशेष रूप से अवशेष, अशोक की लेख inscriptions, साहित्यिक स्रोत जैसे मेगस्थनीज का इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और बौद्ध, जैन और पुराणिक साहित्य।

- पाटलिपुत्र, टैक्सिला, उज्जयिनी, तोसली, और स्वर्णगिरी जैसे पांच प्रमुख राजनीतिक केंद्र साम्राज्य का प्रशासन करने के लिए थे।

- अशोक का धम्म उसके साम्राज्य को एक साथ रखा। इसमें बुजुर्गों के प्रति सम्मान, ब्राह्मणों और सांसारिक जीवन के त्यागियों के प्रति उदारता, दासों और सेवकों के प्रति सौम्य व्यवहार, और अन्य धर्मों और परंपराओं के प्रति सम्मान शामिल था।

|

389 docs|527 tests

|