NCERT सारांश : विषय-3 परिवार, जाति और वर्ग (कक्षा 12) | UPSC CSE (हिंदी) के लिए पुरानी और नई एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें PDF Download

परिचय

विभिन्न पाठ्य स्रोतों, जैसे महाभारत, धर्मसूत्र, और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करके, इतिहासकारों ने यह समझने का प्रयास किया है कि कैसे कुलीनता, जाति, और वर्ग सामाजिक मानदंडों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये तत्व न केवल सामाजिक पदानुक्रम को निर्धारित करते हैं, बल्कि दैनिक अंतःक्रियाओं, विवाह प्रथाओं, और धन एवं शक्ति के संचरण पर भी प्रभाव डालते हैं।

महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण

महाभारत की रचना

- महाभारत, उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक, लगभग 1,000 वर्षों में रचित हुआ, जिसकी शुरुआत लगभग 500 ईसा पूर्व से हुई।

- इसकी केंद्रीय कहानी दो युद्धरत चचेरे भाइयों, कौरवों और पांडवों के चारों ओर घूमती है, और विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए व्यवहार के मानदंड शामिल करती है।

- यह प्रारंभिक और बाद की सामाजिक इतिहास को आकार देने वाली जटिल प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें प्रमुख परंपराओं और स्थानीय विचारों के बीच संवाद होता है।

- महाभारत की प्रारंभिक रचना रथ चालक-गीतरों द्वारा की गई थी, जो क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्धभूमि पर जाते थे और उनकी विजय और अन्य उपलब्धियों का उत्सव मनाते हुए कविताएं रचते थे।

- पांचवीं सदी ईसा पूर्व से, ब्राह्मणों ने कहानी को अपने अधीन किया और इसे लिखित रूप में परिवर्तित करना शुरू किया, जो प्रमुखता से प्रमुखता से राज्य की ओर संक्रमण को दर्शाता है।

आलोचनात्मक संस्करण परियोजना

- महाभारत का एक आलोचनात्मक संस्करण बनाने की परियोजना 1919 में वी.एस. सुकथंकार के नेतृत्व में प्रारंभ हुई।

- इसमें विभिन्न क्षेत्रों से संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा करना शामिल था, जो विभिन्न लिपियों में लिखी गई थीं, ताकि श्लोकों की तुलना की जा सके और क्षेत्रीय भिन्नताओं का दस्तावेजीकरण किया जा सके।

- यह परियोजना 47 वर्षों में पूरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक आलोचनात्मक संस्करण सामने आया, जो 13,000 से अधिक पृष्ठों में फैला हुआ है।

- आलोचनात्मक संस्करण ने सामान्य तत्वों और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नताओं को उजागर किया, जो उपमहाद्वीप में ग्रंथ के गतिशील संचरण को दर्शाता है।

- पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों में दस्तावेज की गई भिन्नताएं प्रमुख परंपराओं और स्थानीय प्रथाओं के बीच जटिल अंतःक्रिया को उजागर करती हैं।

कुलीनता और विवाह: कई नियम और विविध प्रथाएं

परिवारों के बारे में जानकारी

- प्रारंभिक समाजों में रिश्तेदारी संरचनाएँ क्षेत्र और समुदायों के अनुसार भिन्न थीं, जो सामाजिक मानदंडों और दैनिक इंटरैक्शन को प्रभावित करती थीं।

- परिवार अक्सर संसाधनों को साझा करते थे, एक साथ रहते थे और सामूहिक रूप से अनुष्ठान करते थे, लेकिन रिश्तेदारी और पारिवारिक संबंधों की परिभाषाएँ भिन्न थीं।

- कुछ समाजों में, चचेरे भाई रक्त संबंध माने जाते थे, जबकि दूसरों में, वे नहीं थे।

- इतिहासकार परिवार और रिश्तेदारी के प्रति दृष्टिकोणों की जांच करते हैं ताकि लोगों के सोचने और कार्य करने के तरीकों की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकें, यह पहचानते हुए कि ये विचार संभवतः सामाजिक व्यवहार को आकारित करते थे।

- उच्च वर्ग के परिवारों की जानकारी प्राप्त करना आसान है, जबकि सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्माण करना अधिक चुनौतीपूर्ण है।

पितृलिनी का आदर्श

पितृलिनी का अर्थ है पिता से पुत्र, पोता आदि की ओर वंश की पहचान करना।

- पितृलिनी प्रारंभिक भारतीय समाज में सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पहलू था।

- महाभारत, एक महत्वपूर्ण पाठ, ने पितृलिनी उत्तराधिकार के मूल्य को कौरवों और पांडवों की केंद्रीय कहानी के माध्यम से मजबूत किया।

- अधिकांश शासक वंशों ने पितृलिनी वंश का दावा किया, हालांकि प्रथाएँ भिन्न थीं, भाइयों के एक-दूसरे का उत्तराधिकारी बनने या अन्य रिश्तेदारों के सिंहासन का दावा करने के उदाहरण थे।

- कभी-कभी, महिलाओं जैसे प्रभवती गुप्ता ने शक्ति का प्रयोग किया, जो पितृलिनी मानदंड के अपवाद को उजागर करता है।

- पितृलिनी ऋग्वेद जैसे अनुष्ठानिक ग्रंथों में स्पष्ट थी, जहाँ मंत्रों ने पुत्रों के महत्व और परिवार की वंश परंपरा को जारी रखने में उनकी भूमिका पर जोर दिया।

विवाह के नियम

विवाह प्रथाओं को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और परिवारों के बीच गठबंधन सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित किया गया।

- एक्सोगैमी (अपने कुटुंब समूह से बाहर विवाह करना) सामान्य था, विशेष रूप से उच्च स्थिति वाले परिवारों के बीच, ताकि गठबंधन बनाए जा सकें और निकट संबंधों से बचा जा सके।

- उच्च स्थिति वाले परिवारों की युवा लड़कियों और महिलाओं के जीवन को इस तरह से नियंत्रित किया जाता था कि वे "सही" समय पर और "सही" व्यक्ति से विवाह करें।

- इसने इस विश्वास को जन्म दिया कि कन्यादान (विवाह में एक बेटी का उपहार) पिता के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य था।

- विभिन्न प्रकार के विवाह, जैसे कि व्यवस्थित विवाह, स्वैच्छिक संघ, और अपहरण आधारित विवाह को मान्यता मिली, जो विविध प्रथाओं को दर्शाता है।

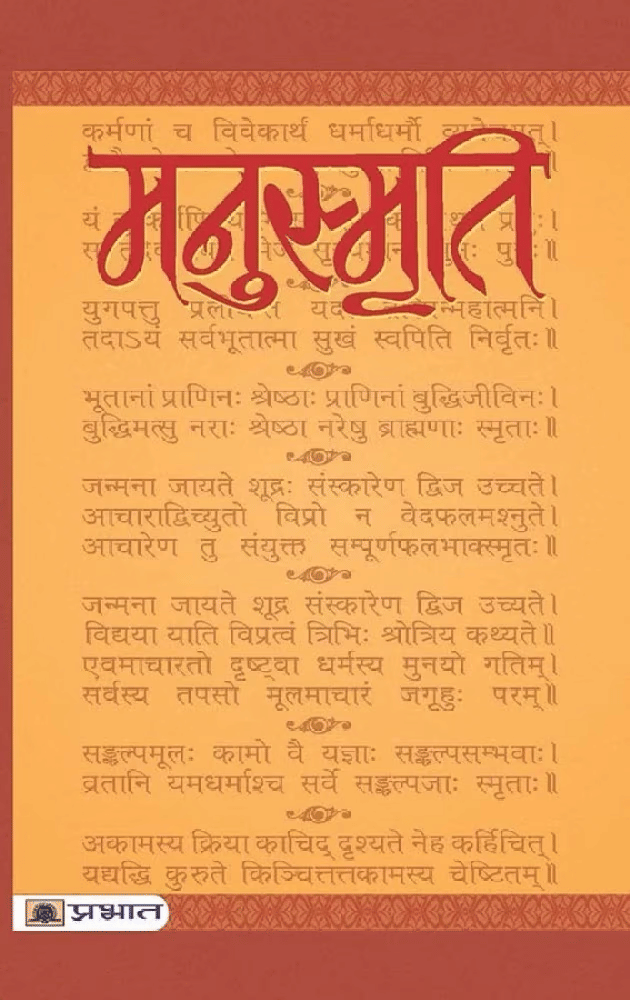

- मनुस्मृति, एक प्रमुख कानूनी पाठ, ने विवाह के आठ रूपों को परिभाषित किया, जिन्हें "अच्छे" और "निंदा किए गए" प्रकारों में वर्गीकृत किया गया, जो विकसित सामाजिक मानदंडों को दर्शाता है।

- इन रूपों में एक विद्वान को बेटी का उपहार देना, प्रेमियों का स्वैच्छिक संघ, और धन के आदान-प्रदान वाले विवाह शामिल थे, जो विभिन्न सामाजिक मूल्यों को उजागर करते हैं।

महिलाओं का गोत्र

- ब्राह्मणिकल प्रथा के अनुसार लोगों को गोत्रों के अनुसार वर्गीकृत किया गया, जो वेदिक ऋषियों के नाम पर आधारित था, जो लगभग 1000 BCE से स्पष्ट हो रहा था।

- महिलाओं को विवाह के बाद अपने पति का गोत्र अपनाने की उम्मीद थी, जो पितृवंशीय मानदंडों को दर्शाता है।

- सातवाहन वंश से प्राप्त साक्ष्य में भिन्नताएँ दर्शाई गई हैं, जहाँ कुछ महिलाएँ अपने पिता का गोत्र बनाए रखती थीं, जो एंडोगैमी (कुटुंब समूह के भीतर विवाह) को दर्शाता है।

- एंडोगैमी की यह प्रथा निकट संबंधों वाले समुदायों को सुनिश्चित करती थी और रिश्तेदारी प्रथाओं में क्षेत्रीय विविधता को उजागर करती थी।

- कुछ सातवाहन शासकों ने पोलिजनी (एक से अधिक पत्नियाँ रखना) का अभ्यास किया।

- गोत्रों से उत्पन्न नामों का अध्ययन करने से इतिहासकारों को परिवारों के संबंधों और विवाहों का पता लगाने में मदद मिली, जो ब्राह्मणिकल मानदंडों के पालन में भिन्नताएँ प्रकट करता है।

क्या माताएँ महत्वपूर्ण थीं?

- सातवाहन शासकों की पहचान मातृनामों (metronymics) के माध्यम से की गई, जो यह दर्शाता है कि नामकरण परंपराओं में माताओं का महत्व है।

- हालांकि, सिंहासन की उत्तराधिकार प्रक्रिया सामान्यतः पितृवंशीय थी, जो मातृवंशीय और पितृवंशीय प्रभावों के बीच जटिल संबंध को इंगित करती है।

- मातृनामों का उपयोग प्रारंभिक भारतीय समाज में माताओं के महत्व को उजागर करता है, भले ही पितृवंशीय उत्तराधिकार का प्रभुत्व हो।

- ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि कुछ महिलाओं ने अपने पिता का गोत्र बनाए रखा, जो ब्राह्मणिक मानदंडों को चुनौती देता है और वैकल्पिक प्रथाओं को दर्शाता है।

- मातृनामों और उत्तराधिकार प्रथाओं की जांच प्रारंभिक भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिकाओं और स्थिति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

सामाजिक भिन्नताएँ: जाति के ढांचे के भीतर और बाहर

\"सही\" व्यवसाय

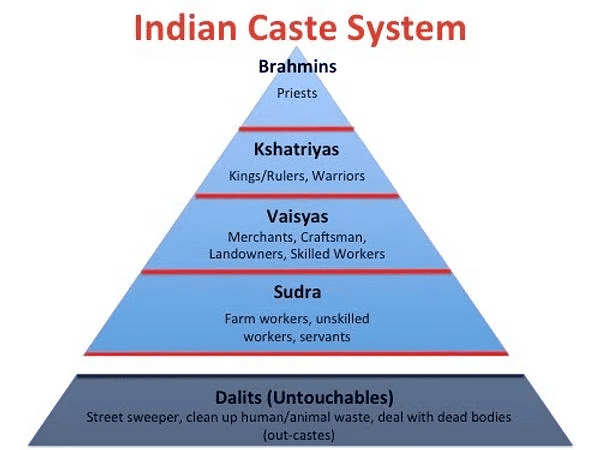

- धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों ने चार वर्णों के लिए आदर्श व्यवसाय निर्धारित किए: ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शूद्र।

- ब्राह्मणों को वेदों का अध्ययन और शिक्षण करने, यज्ञ करने और दान देने और प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया, जो उनके धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों में भूमिका को उजागर करता है।

- क्षत्रियों को युद्ध में भाग लेने, लोगों की रक्षा करने और न्याय का प्रशासन करने के लिए कहा गया, जो उनके शासक और योद्धा के रूप में भूमिका को दर्शाता है।

- वैश्य कृषि, पशुपालन और व्यापार में संलग्न होने के लिए थे, जो आर्थिक गतिविधियों में उनकी भूमिका को उजागर करता है।

- शूद्रों को सेवा का व्यवसाय सौंपा गया, जो तीन उच्च वर्णों की सेवा करते थे, जो सामाजिक पदानुक्रम में उनकी निम्न स्थिति को दर्शाता है।

- ब्राह्मणों ने इन मानदंडों को लागू करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया, दिव्य उत्पत्ति का दावा किया, राजाओं को सलाह दी, और लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि स्थिति जन्म द्वारा निर्धारित होती है।

गैर-क्षत्रिय राजा

- हालाँकि ब्राह्मणिक ग्रंथों ने दावा किया कि केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण यह दर्शाते हैं कि कई शासक, जिनमें मौर्य और शक शामिल हैं, इस आदर्श में फिट नहीं होते थे। मौर्य, जो एक बड़े साम्राज्य पर शासन करते थे, को गैर-क्षत्रिय मूल का माना गया, जबकि बौद्ध ग्रंथों में उन्हें क्षत्रिय बताया गया, जबकि ब्राह्मणिक ग्रंथों में उन्हें "निम्न" मूल का बताया गया। मौर्य के उत्तराधिकारी शुंग और कण्व ब्राह्मण थे, जिन्होंने इस धारणा को चुनौती दी कि केवल क्षत्रिय ही शासक हो सकते हैं। राजनीतिक शक्ति अक्सर किसी की समर्थन जुटाने और संसाधनों को इकट्ठा करने की क्षमता पर निर्भर करती थी, न कि वर्ण व्यवस्था के प्रति कड़े पालन पर। रुद्रदामन का मामला, जो एक शक शासक था जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया, यह दर्शाता है कि शक्तिशाली म्लेच्छ (बाहरी) संस्कृत परंपराओं से परिचित थे और उनके पास महत्वपूर्ण शक्ति थी।

जातियाँ और सामाजिक गतिशीलता

- चार वर्णों के परे, कई जातियाँ (उप-जातियाँ) उभरीं, जो अक्सर व्यवसाय पर आधारित थीं, जिससे विशिष्ट व्यवसायों के भीतर सामाजिक गतिशीलता संभव हुई। जातियों को कभी-कभी श्रेणियों में संगठित किया जाता था, जो आर्थिक गतिविधियों के लिए एक संरचित और सहयोगी दृष्टिकोण को दर्शाता था। मंदसौर लेख (लगभग पांचवीं सदी CE) एक रेशम बुनकरों की श्रेणी के संगठन और सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो एक नए क्षेत्र में प्रवासित और बस गए थे। यह लेख सामाजिक प्रक्रियाओं की जटिलताओं को उजागर करता है, जिसमें श्रेणी के सदस्यों ने केवल एक सामान्य पेशा साझा नहीं किया, बल्कि सामुदायिक परियोजनाओं जैसे मंदिर का निर्माण करने में भी सामूहिक रूप से निवेश किया। ब्राह्मणिक अधिकारियों ने चारfold वर्ण व्यवस्था में फिट न होने वाले लोगों का सामना करने पर नई समूहों को जातियों में वर्गीकृत किया, जो सामाजिक श्रेणियों की तरलता और अनुकूलता को दर्शाता है।

चार वर्णों के परे: एकीकरण

- उन जनसंख्याओं, जिनके सामाजिक प्रथाएँ ब्राह्मणिक विचारों से प्रभावित नहीं थीं, जैसे कि वनवासी और खानाबदोश पशुपालक, अक्सर अजीब या असभ्य के रूप में वर्णित किए जाते थे।

- इन समूहों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था और ब्राह्मणिक ग्रंथों द्वारा म्लेच्छ (बाहरी लोग) के रूप में लेबल किया जाता था, जो एक अनुक्रमिक और बहिष्कृत सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता था।

- हालांकि, स्थायी समुदायों और इन हाशिए के समूहों के बीच विचारों और विश्वासों का आदान-प्रदान हुआ, जैसा कि महाभारत की कहानियों में देखा जाता है।

- उदाहरण के लिए, एक निषाद (शिकार समुदाय) युवा एकलव्य की कहानी, ब्राह्मणिक मानदंडों और हाशिए के समुदायों के कौशल और प्रथाओं के बीच तनाव को उजागर करती है।

इतिहासकार इन अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं ताकि प्रारंभिक भारतीय समाज की जटिल एकीकरण प्रक्रियाओं और गतिशील प्रकृति को समझा जा सके।

चार वर्णों के परे: अधीनता और संघर्ष

चार वर्णों के परे: अधीनता और संघर्ष

- ब्राह्मणिक सामाजिक व्यवस्था में चंडाल (अछूत) जैसी श्रेणियाँ भी शामिल थीं, जिन्हें अपमानजनक कार्य सौंपे गए थे और गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा।

- मनुस्मृति ने चंडालों के लिए कर्तव्यों और प्रतिबंधों को निर्धारित किया, जैसे कि गाँव के बाहर रहना, फेंके गए बर्तन का उपयोग करना, और मृतकों के कपड़े पहनना।

- चंडालों से शवों का निपटान करने और फांसी देने वाले के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी, जो उनकी हाशिए पर रखने और अधीनता को दर्शाता है।

- चीन के तीर्थयात्री फा ज़ियान के खातों जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में अछूतों के जीवन और उनके सामाजिक बहिष्कार पर अतिरिक्त अंतर्दृष्टियाँ मिलती हैं।

- गैर-ब्राह्मणिक ग्रंथों और शिलालेखों की जांच करने से पता चलता है कि सामाजिक वास्तविकताएँ अक्सर अधिक जटिल थीं, जिसमें कुछ व्यक्ति और समूह अपनी निर्धारित भूमिकाओं को चुनौती देते थे।

जन्म के परे: संसाधन और स्थिति

लिंग आधारित संपत्ति तक पहुँच

- लिंग ने संसाधनों तक पहुँच को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, पुरुषों ने धन का उत्तराधिकार लिया और उसे नियंत्रित किया, जबकि महिलाओं की पहुँच सीमित थी।

- मनुस्मृति ने महिलाओं को विवाह के समय प्राप्त उपहार (स्ट्रिधन या महिलाओं का धन) रखने की अनुमति दी, लेकिन व्यापक संपत्ति अधिकारों पर प्रतिबंध थे।

- धनी महिलाएँ, जैसे वाकाटक रानी प्रभवती गुप्ता, को कुछ संसाधनों तक पहुँच थी, लेकिन सामान्यतः भूमि, मवेशी, और धन पुरुषों द्वारा नियंत्रित थे।

- संसाधनों तक पहुँच में भिन्नताओं के कारण पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक भिन्नताएँ बढ़ गईं, जिससे लिंग असमानताएँ मजबूत हुईं।

- महाभारत की द्रौपदी की कहानी, जहाँ उसे दाँव पर लगाया गया और हार गई, महिलाओं के सीमित अधिकारों और संपत्ति के अधिकारों को दर्शाती है।

वर्ण और संपत्ति तक पहुँच

- ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार, धन तक पहुँच को नियंत्रित करने का एक और मानदंड था वर्ण, जिसमें प्रत्येक वर्ण को विभिन्न व्यवसायों और विशेषाधिकारों का आवंटन किया गया था।

- ब्राह्मण और क्षत्रिय आमतौर पर धनी माने जाते थे, जबकि पुजारियों और राजाओं के पास महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन होते थे।

- अन्य परंपराएँ, जैसे बौद्ध धर्म, ने कठोर वर्ण व्यवस्था की आलोचना की और जन्म आधारित स्थिति के बजाय नैतिक आचार और योग्यता पर जोर दिया।

- बौद्ध ग्रंथ मज्जिम निकाय इस विचार पर प्रकाश डालता है कि धन, जन्म नहीं, सामाजिक संबंधों को निर्धारित करता है, जो ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को चुनौती देता है।

- वर्ण व्यवस्था की यह आलोचना प्रारंभिक भारतीय समाज में सामाजिक पदानुक्रमों की गतिशील और विवादित प्रकृति को दर्शाती है।

एक वैकल्पिक सामाजिक परिदृश्य: संपत्ति का साझा करना

- कुछ क्षेत्रों जैसे प्राचीन तमिलकम में, सामाजिक स्थिति को उदारता और धन के साझा करने से जोड़ा गया था।

- मुखिया को अपने धन को गायकों और कवियों के साथ साझा करने की अपेक्षा थी, जो कि एक सांस्कृतिक मूल्य को दर्शाता है जो मात्र संचय के बजाय उदारता को महत्व देता था।

- तमिल संगम साहित्य की कविताएँ सामाजिक और आर्थिक संबंधों को उजागर करती हैं, यह सुझाव देते हुए कि जो लोग संसाधनों को नियंत्रित करते थे, उनसे साझा करने की अपेक्षा की जाती थी।

- पुर्णारुरु, एक तमिल संगम संकलन से एक गरीब लेकिन उदार मुखिया की कहानी, सामाजिक इंटरएक्शन में उदारता के महत्व को उजागर करती है।

- यह वैकल्पिक सामाजिक परिदृश्य सामाजिक एकता और स्थिति बनाए रखने में उदारता और सामुदायिक साझा करने की भूमिका पर जोर देता है।

सामाजिक भेदभाव को समझाना: एक सामाजिक अनुबंध

- बौद्ध ग्रंथों ने सामाजिक असमानता और सामाजिक संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक संस्थानों पर वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान किए।

- सुत्त पिटक से एक मिथक का सुझाव है कि पहले मानव beings एक आदर्श स्थिति में रहते थे, केवल वही लेते थे जो उन्हें प्रकृति से आवश्यक था।

- जैसे-जैसे लोभ, प्रतिशोध और धोखा बढ़ा, मानव beings ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नेता का चयन किया, जिसे महासम्मता (महान चुनावित) के रूप में जाना जाता था।

- यह मिथक यह इंगित करता है कि राजत्व और सामाजिक व्यवस्था मानव चयन और आपसी सहमति पर आधारित थीं, जिसमें करों को राजा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में देखा गया।

- सामाजिक प्रणालियों के निर्माण में मानव एजेंसी की पहचान यह सुझाव देती है कि इन प्रणालियों को बदला जा सकता है, जो ब्राह्मणिक सामाजिक व्यवस्था की स्थिर और दिव्य प्रकृति की आलोचना प्रस्तुत करती है।

ग्रंथों का प्रबंधन: इतिहासकार और महाभारत

भाषा और सामग्री

- महाभारत सरल संस्कृत में लिखी गई है, जो यह सुझाव देती है कि इसे वेदों या प्रशस्तियों की तुलना में व्यापक रूप से समझा गया था। < />

- इस पाठ को इतिहास (itihasa) के रूप में वर्णित किया गया है, हालांकि इसकी शाब्दिक सत्यता पर विवाद है, कुछ इतिहासकारों का सुझाव है कि यह वास्तविक संघर्ष की यादों को संरक्षित करता है।

- कथात्मक खंडों में नाटकीय और भावनात्मक कहानियाँ शामिल हैं, जबकि शिक्षाप्रद खंड संभवतः बाद में जोड़े गए हैं, जो सामाजिक संदेश और मानदंड प्रदान करते हैं।

- कथा और शिक्षाप्रद तत्वों के बीच का अंतर्संबंध पाठ की विकसित होती प्रकृति और सामाजिक वास्तविकताओं के प्रतिबिंब को उजागर करता है।

लेखक और तिथियाँ

- मूल कहानी संभवतः सूत नामक रथ चालक-गायकों द्वारा रची गई थी, जिन्होंने क्षत्रिय योद्धाओं की विजय और उपलब्धियों का जश्न मनाया।

- पांचवीं सदी ईसा पूर्व से, ब्राह्मणों ने कहानी को लिखित रूप में लाना शुरू किया, जो प्रमुखता से साम्राज्यों में संक्रमण को दर्शाता है।

- महाभारत सदियों में विकसित हुई, जब विष्णु की पूजा को प्रमुखता मिली, और कृष्ण को विष्णु के साथ पहचाना गया।

- यह पाठ परंपरागत रूप से ऋषि व्यास को श्रेय दिया जाता है, जिसे अंतिम संस्करण संकलित करने का कहा जाता है, जो 10,000 श्लोक से बढ़कर लगभग 100,000 श्लोकों तक पहुँच गया।

- महाभारत की रचना और संकलन प्रारंभिक भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों की गतिशील और विवादास्पद प्रकृति को दर्शाती है।

संकलन की खोज

पुरातात्त्विक खुदाई, जैसे कि 1951-52 में बी.बी. लाल द्वारा हस्तिनापुर में की गई खुदाई, महाकाव्य के वर्णनों के समर्थन में कुछ प्रमाण प्रदान करती है।

- लाल के निष्कर्ष, जैसे कि मिट्टी और जलने वाली ईंटों के घर और सोखने के बर्तन, एक ऐसे बस्ती के अस्तित्व का संकेत देते हैं जो महाकाव्य के हस्तिनापुर के साथ मेल खा सकती है।

- महाभारत में शहर का वर्णन, जैसे भव्य महल और शहरी बुनियादी ढांचा, बाद में जोड़े गए तत्वों को दर्शा सकता है जब शहरी केंद्रों का विकास हुआ।

- पाठ की जटिल प्रकृति और इसकी रचनात्मक कथा पुरातात्त्विक साक्ष्यों के साथ सीधे संबंध बनाने में चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं।

- इतिहासकार इन निष्कर्षों का उपयोग महाभारत के संभावित ऐतिहासिक संदर्भ का पता लगाने के लिए करते हैं, जबकि पाठ में इतिहास और काव्यात्मक कल्पना के मिश्रण को स्वीकार करते हैं।

द्रौपदी का विवाह:

- महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण कथाओं में से एक द्रौपदी का पांडवों से विवाह है, जो बहुविवाह का एक उदाहरण है जो कथा के केंद्र में है।

- पाठ इस प्रथा के लिए कई स्पष्टीकरण प्रदान करता है, जैसे कि द्रौपदी की शिव से प्रार्थनाएँ, और ऋषि व्यास की व्याख्याएँ, जो बहुविवाह की विवादास्पद प्रकृति को दर्शाती हैं।

- बहुविवाह की प्रथा संकट या महिलाओं की कमी के समय शासक वर्गों के बीच प्रचलित हो सकती थी, लेकिन यह धीरे-धीरे ब्राह्मणों के बीच अप्रचलित हो गई।

- इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण पाठ की रचनात्मक कथा आवश्यकताओं और विभिन्न सामाजिक प्रथाओं के साथ इसकी व्यस्तता को उजागर करते हैं।

- इतिहासकारों का सुझाव है कि जबकि बहुविवाह असामान्य था, इसका महाकाव्य में समावेश प्रारंभिक भारतीय समाज में विवाह प्रथाओं की विविधता और तरलता को दर्शाता है।

एक गतिशील पाठ

- महाभारत का विकास संस्कृत संस्करण के साथ समाप्त नहीं हुआ।

- सदियों में, इस महाकाव्य के विभिन्न भाषाओं में संस्करण लिखे गए।

- यह विकास विभिन्न लोगों, समुदायों और लेखकों के बीच संवाद की एक प्रक्रिया का हिस्सा था।

- कई कहानियाँ जो विशेष क्षेत्र में उत्पन्न हुईं या कुछ लोगों के बीच फैलीं, वे इस महाकाव्य में शामिल हो गईं।

- महाकाव्य की केंद्रीय कहानी को अक्सर विभिन्न तरीकों से पुनः बताया गया।

- महाभारत के अंशों को मूर्तियों और चित्रकला में दर्शाया गया।

- इस महाकाव्य ने नाटकों, नृत्य, और अन्य प्रकार की कथाओं सहित प्रदर्शन कला के लिए विषय प्रदान किए।

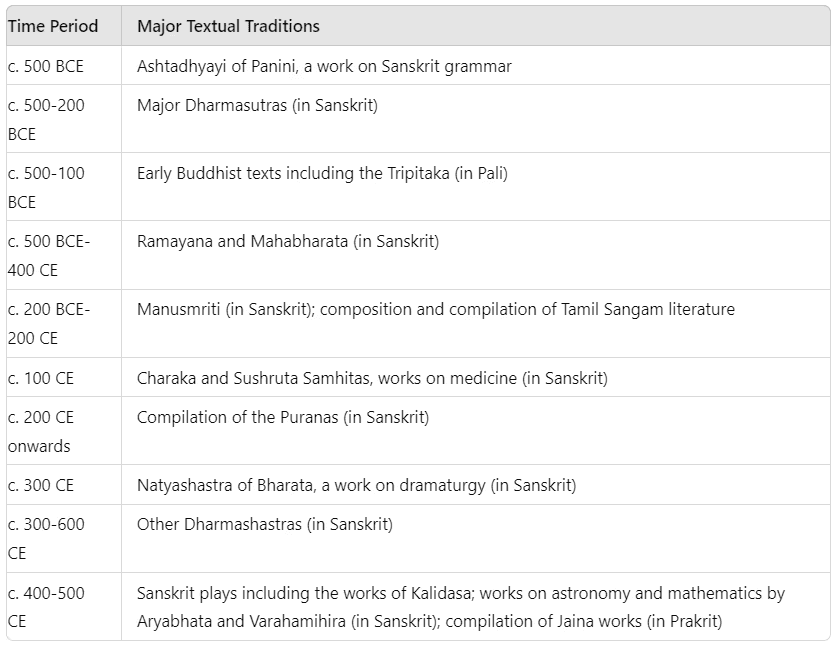

समयरेखा

महत्वपूर्ण पाठ्य परंपराएँ

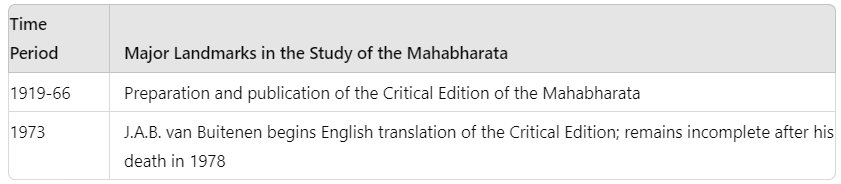

महाभारत के अध्ययन में प्रमुख मील के पत्थर

निष्कर्ष

महाभारत एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो प्राचीन भारत में रिश्तेदारी, जाति, और वर्ग की जटिलताओं और विकासशील प्रकृति को दर्शाता है। इन ऐतिहासिक ढाँचों को समझने से हमें सामाजिक प्रणालियों के सूक्ष्मताओं और अनुकूलता की सराहना करने में मदद मिलती है, जो आज के सामाजिक समानता और न्याय पर चर्चा को प्रभावित करती रहती हैं।

|

389 docs|527 tests

|