NCERT सारांश: विषय-14 राजनीति, स्मृतियाँ, अनुभव (कक्षा 12) | UPSC CSE (हिंदी) के लिए पुरानी और नई एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें PDF Download

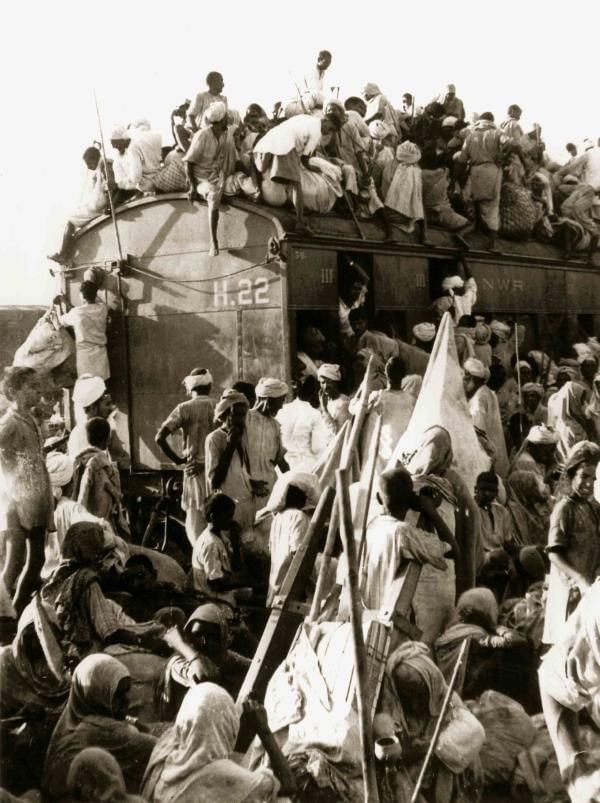

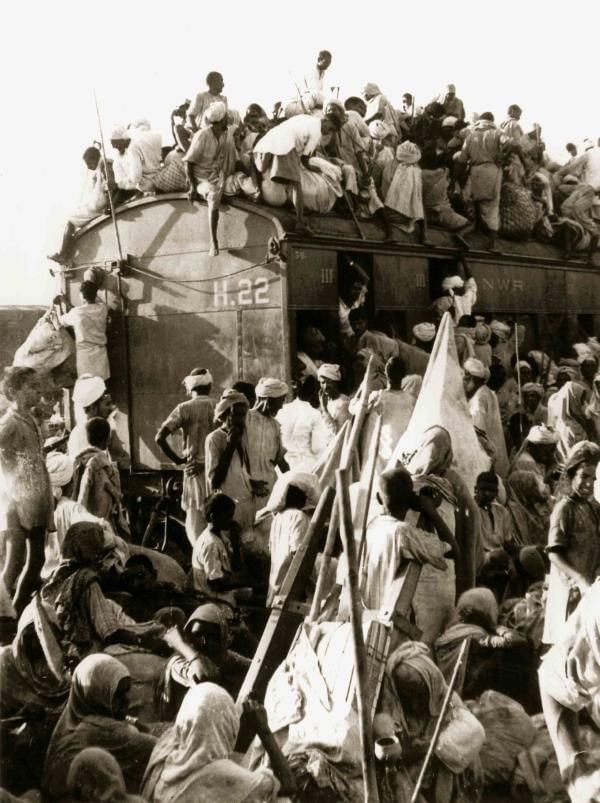

1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन, जिसने भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया, एक गहन दुखद घटना थी जो हिंसा, विस्थापन और हानि से भरी हुई थी। जबकि उपनिवेशीय शासन से स्वतंत्रता का पल खुशी का था, यह विभाजन की क्रूर वास्तविकताओं से ढक गया। लाखों लोग अपने स्थानों से उखड़ गए, शरणार्थी बन गए और अपरिचित भूमि में अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करने के लिए मजबूर हुए।

यह अध्याय विभाजन के इतिहास का अन्वेषण करने के लिए है, इसके पीछे के कारणों और प्रक्रियाओं में गहराई से जाने के साथ-साथ 1946 से 1950 और उसके बाद के समय में सामान्य लोगों के भयानक अनुभवों पर भी प्रकाश डालेगा।

यह मौखिक इतिहास की पद्धति पर भी चर्चा करेगा, जो लोगों से बात करके और उनका साक्षात्कार लेकर अतीत को पुनर्निर्मित करने में शामिल है। मौखिक इतिहास की अपनी ताकतें और सीमाएँ हैं:

- यह समाज के अतीत के उन पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जो अन्य स्रोतों में अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत नहीं हैं।

- हालाँकि, कई विषय ऐसे हैं जहाँ मौखिक विवरण अधिक जानकारी नहीं दे सकते, और हमें इतिहास बनाने के लिए अन्य सामग्रियों पर निर्भर रहना होगा।

अध्याय बाद में इस मुद्दे पर लौटेगा, विभाजन के दौरान और बाद में अनुभवों को समझने के लिए मौखिक इतिहास के उपयोग की मूल्य और चुनौतियों को उजागर करेगा।

कुछ विभाजन अनुभव

यहाँ तीन घटनाएँ हैं जो उन लोगों ने 1993 में एक शोधकर्ता को सुनाई, जिन्होंने उन कठिन समयों का अनुभव किया था। सूचनाकर्ता पाकिस्तानी थे, जबकि शोधकर्ता भारतीय थे। इस शोधकर्ता का कार्य यह समझना था कि जो लोग पीढ़ियों से अधिक या कम सामंजस्यपूर्ण जीवन जी रहे थे, उन्होंने 1947 में एक-दूसरे पर इतनी हिंसा कैसे की।

एक युवक का भागना

- एक युवक, जो एक हिंदू परिवार का सदस्य था, अगस्त 1947 में एक हिंसक भीड़ से भाग रहा था। उसके परिवार पर हमला किया गया था, और वह एकमात्र जीवित बचा था।

- जैसे ही वह भागा, उसे एक वृद्ध हिंदू महिला मिली जिसने उसकी मदद की पेशकश की। उसने सुझाव दिया कि वह मृत होने का नाटक करे और हमलावरों द्वारा ढेर की गई लाशों के बीच लेट जाए।

- महिला ने समझाया कि इससे उसकी जान बच जाएगी, क्योंकि हमलावर जीवित हिंदुओं की तलाश में थे।

- उसकी सलाह का पालन करते हुए, युवक मृतकों के बीच लेट गया और भीड़ से बचने में सफल रहा।

एक पिता का संकल्प

- एक पिता और उसका बेटा अपने हिंदू समुदाय को निशाना बना रही एक हिंसक भीड़ से भागने की कोशिश कर रहे थे। पिता ने एक योजना बनाई थी कि वे मृतकों के बीच छिपकर अपनी जान बचा सकते हैं।

- उन्होंने एक उपयुक्त स्थान ढूंढा जहाँ लाशें ढेर में थीं और अपने इस भयावह कार्य की शुरुआत की। पिता जमीन पर लेट गए, और वही वृद्ध महिला जिसने पहले उनकी मदद की थी, ने उनके ऊपर लाशें रखना शुरू कर दिया।

- जब वे ऐसा कर रहे थे, एक सशस्त्र हिंदू पुरुषों का समूह वहां पहुंचा, जो जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहा था। उन्होंने लाशों के बीच किसी भी जीवन के संकेतों की खोज शुरू की।

- एक पुरुष ने पिता की कलाई पर लगी घड़ी देखी और उसे जीवन का संकेत समझा। उसने पिता से उनकी पहचान और धर्म के बारे में प्रश्न पूछने शुरू किए।

- पिता ने पुरुषों को यह समझाने में सफल रहे कि वह एक हिंदू हैं और वह भीड़ से छिपे हुए थे। उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार को खो चुके हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं।

- सशस्त्र पुरुषों ने अंततः उनकी कहानी को स्वीकार किया और उन्हें और उनके बेटे को जाने दिया।

एक मेजबान की मेहमाननवाजी

- लाहौर में 1950 के दशक की शुरुआत में एक युवा हॉस्टल के प्रबंधक ने एक घटना का वर्णन किया जहाँ उन्होंने एक युवा भारतीय व्यक्ति को आवास की तलाश में देखा। प्रबंधक ने प्रारंभ में युवा व्यक्ति को कमरा देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह भारतीय नागरिक है। हालांकि, उन्होंने उसे चाय और एक कहानी की पेशकश की। युवा व्यक्ति ने समझाया कि वह पाकिस्तान में अपने मित्र के लिए एक संदेश देने आया है, जो दिल्ली चला गया था। वह अपने मित्र तक पहुँचने और संदेश पहुँचाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। प्रबंधक, युवा व्यक्ति की कहानी से प्रभावित होकर, उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे रहने के लिए स्थान दिया और अपने मित्र तक पहुँचने के लिए रास्ता खोजने में सहायता करने का वादा किया। यह घटना पहचान और आतिथ्य की जटिलताओं को उजागर करती है, विशेषकर विभाजन के बाद के पाकिस्तान में, जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग अपनी नई वास्तविकताओं को समझने की कोशिश कर रहे थे।

अनुसंधानकर्ता का अनुभव: विभाजन की एक झलक

- 1990 के दशक की शुरुआत में, एक अनुसंधानकर्ता ने लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पुस्तकालय का दौरा किया ताकि 1947 में भारत के विभाजन के बारे में जानकारी एकत्र की जा सके। पुस्तकालयाध्यक्ष, अब्दुल लतीफ, अत्यधिक सहायक थे और उन्होंने अनुसंधानकर्ता को उस समय के ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित सामग्री, जिसमें फ़ोटोग्राफ शामिल थे, प्रदान की। दौरे के दौरान, अनुसंधानकर्ता को एक दस्तावेज मिला जिसमें विभाजन के दौरान एक युवा व्यक्ति के अनुभवों का वर्णन किया गया था। दस्तावेज़ में बताया गया कि कैसे एक मुस्लिम युवा को विभाजन के दौरान उत्पन्न अराजकता और हिंसा का सामना करना पड़ा। अनुसंधानकर्ता उन जीवंत किस्सों से प्रभावित हुए, जिनमें विभाजन के दौरान लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक विशेष कहानी ने ध्यान खींचा, जहाँ एक दयालु अजनबी ने एक छोटे लड़के की जान बचाई। दौरे के दौरान एकत्रित फ़ोटोग्राफ और दस्तावेज़ ने विभाजन काल में जटिलताओं और मानव अनुभवों की गहरी समझ प्रदान की।

एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर

विभाजन या जनसंहार?

- उपरोक्त वर्णन विभाजन की उस व्यापक हिंसा की ओर इशारा करता है, जो इसके साथ जुड़ी हुई थी। कई लाख लोग मारे गए और अनगिनत महिलाएं बलात्कार और अपहरण का शिकार हुईं। करोड़ों लोग बेघर हो गए, विदेशी जमीनों पर शरणार्थियों में बदल गए।

- क्या यह केवल एक विभाजन था, एक अधिक या कम सुव्यवस्थित संवैधानिक व्यवस्था, संपत्तियों और क्षेत्रों का एक सहमति से विभाजन? या इसे सोलह महीने का गृहयुद्ध कहा जाना चाहिए, यह मानते हुए कि दोनों पक्षों पर संगठित बल थे और पूरी जनसंख्या को दुश्मन के रूप में मिटाने के लिए संगठित प्रयास किए गए थे? बचे हुए लोगों ने अक्सर 1947 के बारे में अन्य शब्दों में बात की है: “मार्शल-ला” (सैन्य कानून), “मारा-मारी” (हत्या), और “रौला”, या “हुल्लर” (व्यवधान, हलचल, शोर)। विभाजन के दौरान हुई हत्याओं, बलात्कार, आगजनी और लूट की बात करते हुए, समकालीन पर्यवेक्षकों और विद्वानों ने कभी-कभी “जनसंहार” शब्द का भी उपयोग किया है, जिसका मुख्य अर्थ बड़े पैमाने पर विनाश या हत्या है। क्या यह उपयोग उचित है? आप कक्षा IX में नाज़ियों के तहत जर्मन जनसंहार के बारे में पढ़ चुके होंगे।

- “जनसंहार” शब्द एक अर्थ में 1947 में उपमहाद्वीप में हुई घटनाओं की गंभीरता को पकड़ता है, जो “विभाजन” जैसे हल्के शब्द में छिपा हुआ है। यह यह भी समझने में मदद करता है कि विभाजन, जर्मनी में जनसंहार की तरह, आज हमारी चिंताओं में क्यों याद किया जाता है और इसका जिक्र किया जाता है।

विभाजन: एक गहरी जड़ वाली विरासत

स्मृतियाँ, द्वेष, और रूढ़ियां जो विभाजन के दौरान बनीं, भारत-पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर के लोगों की पहचान और इतिहास को आकार देती हैं।

- निरंतर प्रभाव: विभाजन ने स्मृतियों, द्वेषों, रूढ़ियों, और पहचान की एक विरासत छोड़ी, जो आज भी भारत और पाकिस्तान के लोगों के इतिहास को प्रभावित करती है।

- संघर्ष का चक्र: विभाजन से उत्पन्न द्वेषों ने अंतर-समुदाय संघर्षों को जन्म दिया, और ये सामुदायिक टकराव, बदले में, अतीत की हिंसा की स्मृतियों को जीवित रखते हैं।

- गहराते विभाजन: विभाजन की हिंसा की कहानियों का उपयोग सामुदायिक समूहों द्वारा समुदायों के बीच विभाजन को गहरा करने के लिए किया जाता है। ये संदेह और अविश्वास की भावनाएँ पैदा करते हैं, सामुदायिक रूढ़ियों को मजबूत करते हैं, और यह समस्या उत्पन्न करते हैं कि हिन्दू, सिख, और मुस्लिम अलग-अलग समुदाय हैं जिनके हित विरोधी हैं।

- पहचान का निर्माण: सीमा के दोनों ओर के लोगों की पहचान विभाजन की स्मृतियों और कथाओं द्वारा आकारित होती है। यह एक ऐसा चक्र है जहाँ अतीत की हिंसा वर्तमान धारणाओं को प्रभावित करती है, और वर्तमान संघर्ष अतीत की grievances में निहित होते हैं।

- भारत-पाकिस्तान संबंध: भारत और पाकिस्तान के बीच का संबंध विभाजन की विरासत से गहराई से प्रभावित हुआ है। इस अवधि की conflicting स्मृतियाँ सीमा के दोनों ओर समुदायों के आपस में perception को आकार देती हैं।

- विभाजन का परिणाम: विभाजन का परिणाम केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण क्षण था जो दोनों देशों के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करता है। जिस तरह से समुदाय विभाजन को याद करते हैं और उसकी कथा सुनाते हैं, वह समकालीन राजनीति और अंतर-सामुदायिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

क्यों और कैसे विभाजन हुआ?

कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को दो अलग-अलग राष्ट्र के रूप में देखने का विचार, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्तावित किया था, मध्यकालीन इतिहास में पाया जा सकता है। उनका मानना है कि 1947 की घटनाएँ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष से निकटता से जुड़ी हुई थीं। हालाँकि, इस दृष्टिकोण में यह तथ्य नजरअंदाज किया गया है कि संघर्ष का इतिहास समुदायों के बीच साझा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के इतिहास के साथ-साथ मौजूद रहा है। यह बदलती परिस्थितियों पर भी ध्यान नहीं देता जो लोगों की मान्यताओं को प्रभावित करती हैं।

अन्य विद्वान विभाजन को साम्प्रदायिक राजनीति का परिणाम मानते हैं जो बीसवीं सदी की शुरुआत में विकसित होने लगी। उनका तर्क है कि उपनिवेशी सरकार द्वारा 1909 और 1919 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना और विस्तार ने साम्प्रदायिक राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अलग निर्वाचन क्षेत्रों ने मुसलमानों को विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति दी, जिससे राजनेताओं ने सम्प्रदायिक नारों का उपयोग करना शुरू किया और अपने धार्मिक समूहों को अपील की। इससे सामुदायिक पहचान गहरी और सख्त हो गई, जिससे ये पहचानें समुदायों के बीच विरोध और शत्रुता के प्रतीक बन गईं।

हालांकि, जबकि अलग निर्वाचन क्षेत्रों का भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा, यह महत्वपूर्ण है कि उनकी महत्वता को अधिक न बढ़ाया जाए या विभाजन को उनके कार्यान्वयन के अपरिहार्य परिणाम के रूप में न देखा जाए। साम्प्रदायिक पहचान को बीसवीं सदी की शुरुआत में विभिन्न अन्य विकासों द्वारा भी मजबूती मिली। 1920 के दशक और प्रारंभिक 1930 के दौरान, जैसे मुद्दों के चारों ओर तनाव बढ़ा...

“मस्जिद से पहले संगीत” विवाद, गाय संरक्षण आंदोलन, और आर्य समाज के उन मुसलमानों को पुनः धर्मांतरित करने के प्रयास जिन्होंने हाल ही में इस्लाम अपनाया, ने हिंदुओं को भी उत्तेजित किया, जिससे समुदायों के बीच बढ़ती सांप्रदायिक तनाव में योगदान मिला।

1923 के बाद से तबलीग (प्रचार) और तंज़ीम (संगठन) का प्रसार कई लोगों को नाराज़ कर गया। मध्यवर्गीय प्रचारक और सांप्रदायिक कार्यकर्ता अपने समुदायों के भीतर एकता को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, जिससे लोगों को दूसरे समुदाय के खिलाफ लामबंद किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में दंगों की लहर चल पड़ी। प्रत्येक दंगे ने समुदायों के बीच दरार को और गहरा किया, और इसके पीछे हिंसा की दर्दनाक यादें छोड़ दीं। हालाँकि, यह देखना एक भूल होगी कि विभाजन केवल बढ़ते सांप्रदायिक तनाव का परिणाम था। फिल्म "गर्म हवा" के मुख्य पात्र के अनुसार, जो विभाजन को दर्शाती है, "सांप्रदायिक कलह 1947 से पहले भी थी, लेकिन इससे लाखों लोगों के अपने घरों से विस्थापन नहीं हुआ।" विभाजन पूर्ववर्ती सांप्रदायिक राजनीति से मौलिक रूप से भिन्न घटना थी। इसके स्वभाव को समझने के लिए, हमें ब्रिटिश शासन के अंतिम दशक की घटनाओं का गहराई से अध्ययन करना होगा।

सांप्रदायिकता क्या है?

- सांप्रदायिकता एक राजनीतिक विचारधारा को संदर्भित करती है जो एक धार्मिक पहचान के आधार पर समुदाय को एकजुट करने का प्रयास करती है, विशेष रूप से दूसरे समुदाय के विरोध में।

- यह पहचान को मौलिक और स्थिर के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है, अक्सर समुदाय के भीतर आंतरिक भेदों को कम करके।

- सांप्रदायिकता अन्य समुदायों के खिलाफ समुदाय की आवश्यक एकता पर बल देती है, जिससे दुश्मनी और संघर्ष का वातावरण उत्पन्न होता है।

- उदाहरण के लिए, भारत के संदर्भ में, सांप्रदायिकता हिंदू सांप्रदायिकता या मुस्लिम सांप्रदायिकता के रूप में प्रकट हो सकती है, जहां ध्यान एक धार्मिक समूह के हितों को दूसरे के खर्च पर बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है।

- यह विचारधारा अक्सर नफरत और हिंसा की राजनीति का कारण बनती है, क्योंकि यह समुदाय की सीमाओं को परिभाषित और मजबूत करने का प्रयास करती है, जिससे विभाजन बढ़ता है।

राजनीति में सांप्रदायिकता:

- साम्प्रदायिकता एक विशेष प्रकार की राजनीति है जो धार्मिक पहचान के चारों ओर केंद्रित होती है, जिसका उद्देश्य एक समुदाय को एक धार्मिक पहचान के चारों ओर एकजुट करना है, जो दूसरे समुदाय के विरोध में होती है। यह इस समुदाय की पहचान को मौलिक और स्थायी स्थापित करने का प्रयास करती है, अक्सर समुदाय के भीतर भिन्नताओं को दबाते हुए। इसका जोर समुदाय की अनिवार्य एकता पर होता है जो दूसरों के खिलाफ होती है।

- उदाहरण: भारत के संदर्भ में, हिन्दू साम्प्रदायिकता और मुस्लिम साम्प्रदायिकता सामान्य रूप से प्रचलित रूप हैं, जहाँ ध्यान एक धार्मिक समूह के हितों को दूसरे के खर्च पर बढ़ावा देने पर होता है। इससे घृणा और हिंसा की राजनीति पैदा होती है, जो समुदाय की सीमाओं को परिभाषित और ठोस बनाती है, जिससे विभाजन बढ़ता है।

पंथीयता से भिन्नता:

- पंथीयता को अक्सर साम्प्रदायिकता के साथ भ्रमित किया जाता है, लेकिन यह अलग है। पंथीयता एक ही धर्म के भीतर विभिन्न पंथों के बीच संघर्ष को संदर्भित करती है, जबकि साम्प्रदायिकता विभिन्न धर्मों के बीच संघर्ष पर केंद्रित होती है।

साम्प्रदायिकता के उदाहरण:

- हिन्दू साम्प्रदायिकता: यह साम्प्रदायिकता का रूप हिन्दुओं के हितों को अन्य धार्मिक समुदायों के खर्च पर बढ़ावा देने का प्रयास करता है, अक्सर मुसलमानों और ईसाइयों को हिन्दू संस्कृति और पहचान के लिए खतरे के रूप में प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य हिन्दुओं को एक सामान्य धार्मिक पहचान के चारों ओर एकजुट करना है और इसमें अन्य समुदायों का अपमान शामिल हो सकता है।

- मुस्लिम साम्प्रदायिकता: हिन्दू साम्प्रदायिकता के समान, यह विचारधारा मुसलमानों के हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, अक्सर हिन्दुओं के विरोध में। इसका उद्देश्य मुसलमानों को एक सामान्य धार्मिक पहचान के चारों ओर एकजुट करना है और इसमें हिन्दुओं को प्रतिकूल के रूप में चित्रित करना शामिल हो सकता है।

- सिख साम्प्रदायिकता: यह साम्प्रदायिकता का रूप सिखों के हितों को बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है, अक्सर हिन्दुओं और मुसलमानों के विरोध में। इसका उद्देश्य सिखों को एक सामान्य धार्मिक पहचान के चारों ओर एकजुट करना है और इसमें अन्य समुदायों का अपमान शामिल हो सकता है।

- ईसाई साम्प्रदायिकता: यह विचारधारा ईसाइयों के हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, अक्सर हिन्दुओं और मुसलमानों के विरोध में। इसका उद्देश्य ईसाइयों को एक सामान्य धार्मिक पहचान के चारों ओर एकजुट करना है और इसमें अन्य समुदायों को खतरे के रूप में प्रस्तुत करना शामिल हो सकता है।

साम्प्रदायिकता का प्रभाव:

- साम्प्रदायिकता एक ऐसी राजनीति है जो पहचाने गए "अन्य" के प्रति नफरत को बढ़ावा देती है, जिससे हिंसा और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। यह समुदाय के भीतर भेदभाव को दबाने और एक एकल, निश्चित पहचान को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, जो अक्सर धर्म पर आधारित होती है।

- साम्प्रदायिकता एक राजनीति है जो धार्मिक मूल के चारों ओर समुदाय की पहचान को परिभाषित और मजबूत करने का प्रयास करती है, अक्सर अन्य समुदायों के विरोध में। यह अन्य समुदायों के खिलाफ समुदाय की आवश्यक एकता पर जोर देती है और पहचाने गए "अन्य" के प्रति नफरत की राजनीति से चिह्नित होती है।

- साम्प्रदायिकता एक विशेष प्रकार की राजनीति है जो एक समुदाय को एक धार्मिक पहचान के चारों ओर एकजुट करने पर केंद्रित होती है, जो दूसरे समुदाय के विरोध में होती है। इसका लक्ष्य इस पहचान को मौलिक और निश्चित रूप से स्थापित करना है, जो अक्सर समुदाय के भीतर भेदभाव को दबाता है। यहाँ अन्य समुदायों के खिलाफ समुदाय की आवश्यक एकता पर जोर दिया जाता है।

1937 के प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय

1937 में, भारत में पहली बार प्रांतीय विधायिका चुनाव आयोजित किए गए, लेकिन मतदान का अधिकार केवल लगभग 10 से 12 प्रतिशत जनसंख्या तक सीमित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया, ग्यारह में से पांच प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और सात प्रांतों में सरकारें बनाई। हालाँकि, कांग्रेस मुस्लिमों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में संघर्ष करती रही।

- मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने भी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, कुल मुस्लिम वोट का केवल 4.4 प्रतिशत प्राप्त किया। लीग ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत (NWFP) में कोई सीट नहीं जीती और पंजाब में 84 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से केवल दो और सिंध में 33 में से तीन सीटें प्राप्त कीं। अपनी सीमित सफलता के बावजूद, लीग ने खुद को मुस्लिम हितों का प्रतिनिधि बताने का प्रयास किया।

- संयुक्त प्रांतों में, जहाँ कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, मुस्लिम लीग ने एक गठबंधन सरकार का प्रस्ताव दिया। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसे कुछ विद्वानों का मानना है कि इससे लीग को यह विश्वास हुआ कि एक संयुक्त भारत में मुस्लिम राजनीतिक शक्ति कम हो जाएगी। लीग ने खुद को मुस्लिम हितों का एकमात्र प्रतिनिधि मानना शुरू कर दिया, जबकि कांग्रेस को मुख्य रूप से एक हिंदू पार्टी के रूप में देखा जाने लगा।

- 1906 में प्रारंभ हुई, मुस्लिम लीग का नेतृत्व शुरू में संयुक्त प्रांतों के मुस्लिम अभिजात वर्ग के हाथ में था। समय के साथ, इसने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की मांग उठानी शुरू की, जो 1940 के दशक में पाकिस्तान की भविष्य की मांगों का आधार बनी। कांग्रेस मंत्रालय, विशेष रूप से संयुक्त प्रांतों में, दोनों पार्टियों के बीच दरार को और गहरा किया। कांग्रेस ने लीग के गठबंधन सरकार के प्रस्ताव को आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि लीग ज़मींदारी का समर्थन करती थी, जबकि कांग्रेस इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखती थी, हालांकि उसने इस दिशा में अभी तक महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए थे।

- कांग्रेस का "मुस्लिम जनसंपर्क" का प्रयास महत्वपूर्ण परिणाम नहीं लाया। इसके बजाय, इसकी धर्मनिरपेक्ष और कट्टरपंथी बयानबाजी ने रूढ़िवादी मुसलमानों और मुस्लिम ज़मींदारों को दूर कर दिया, बिना मुस्लिम masses का समर्थन प्राप्त किए। यह अवधि मुस्लिम लीग के सामाजिक समर्थन को बढ़ाने के प्रयासों की शुरुआत का प्रतीक है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, जैसे बंगाल, NWFP और पंजाब।

1930 के अंत में, जबकि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता धर्मनिरपेक्षता का दृढ़ता से समर्थन कर रहे थे, यह विश्वास पार्टी के सभी सदस्यों या सभी कांग्रेस मंत्रियों द्वारा साझा नहीं किया गया।

- मौलाना आज़ाद, जो एक प्रमुख कांग्रेस नेता थे, ने 1937 में यह बताया कि जबकि कांग्रेस के सदस्यों को मुस्लिम लीग में शामिल होने से रोका गया था, वे हिंदू महासभा में सक्रिय थे, विशेषकर केंद्रीय प्रांतों (अब मध्य प्रदेश) में। 1938 के दिसंबर तक कांग्रेस कार्यसमिति ने आधिकारिक रूप से अपने सदस्यों को महासभा का हिस्सा बनने से रोक दिया।

“पाकिस्तान” प्रस्ताव

पाकिस्तान की माँग समय के साथ विकसित हुई। 23 मार्च, 1940 को, मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की माँग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

- यह प्रस्ताव अस्पष्ट था और इसमें विभाजन या पाकिस्तान के निर्माण का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। पंजाब के प्रीमियर सिकंदर हयात खान, जो इस प्रस्ताव के मसौदे में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ने एक ऐसे पाकिस्तान का विरोध किया जो मुस्लिम और हिंदू शासन को अलग-अलग दर्शाता हो। उन्होंने इसके सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण स्वायत्तता के साथ एक ढीली संघ की वकालत की।

- पाकिस्तान की माँग की जड़ें उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से जुड़ी हैं, जिन्होंने 1930 में “उत्तर-पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य” की आवश्यकता की बात की थी। इकबाल का दृष्टिकोण एक नए देश का नहीं था, बल्कि मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों का एक संघ बनाने का था, जो समकालीन अर्थों में बड़े पैमाने पर स्वायत्त राज्यों के संघ का संदर्भित करता है, जिनका केंद्रीय सरकार के पास सीमित अधिकार होते हैं।

“पाकिस्तान” नाम

“पाकिस्तान” शब्द का निर्माण कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुस्लिम छात्र चौधरी रहमत अली ने 1930 के दशक में किया। उन्होंने इस नए इकाई के लिए एक अलग राष्ट्रीय स्थिति की वकालत की, जिसे उन्होंने पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के क्षेत्रों के समावेश के रूप में कल्पना की। प्रारंभ में, रहमत अली के विचार को गंभीरता से नहीं लिया गया और कई लोगों ने इसे एक छात्र की कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। हालाँकि, इसने पाकिस्तान की अंततः माँग के लिए आधार तैयार किया।

1940 में मुस्लिम लीग का प्रस्ताव

1940 में, मुस्लिम लीग अपने मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की मांग के बारे में स्पष्ट नहीं थी। स्वायत्तता की प्रारंभिक मांग और 1947 में वास्तविक विभाजन के बीच केवल सात वर्षों का संक्षिप्त समय था। उस समय, कोई भी यह पूरी तरह से नहीं समझता था कि पाकिस्तान का निर्माण क्या होगा या यह लोगों के जीवन पर कैसे प्रभाव डालेगा। 1947 में प्रवास करने वाले कई व्यक्तियों ने विश्वास किया कि वे अंततः अपने मूल घरों में वापस लौटेंगे।

मुस्लिम नेतृत्व के भीतर भी, पाकिस्तान के एक संप्रभु राज्य के रूप में विचार को शुरू में गंभीरता से नहीं लिया गया। जिन्ना ने शायद प्रारंभ में पाकिस्तान के विचार को कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश रियायतों को रोकने के लिए एक सौदेबाजी के उपकरण के रूप में देखा और मुसलमानों के लिए बेहतर शर्तें सुनिश्चित करने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिशों पर दबाव डाला, जिसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए वार्ताओं में देरी की। हालाँकि, यह 1942 में शुरू हुआ 'क्विट इंडिया' आंदोलन था, जो गंभीर दमन के बावजूद जारी रहा, जिसने ब्रिटिश राज को महत्वपूर्ण रूप से कमजोर किया और अधिकारियों को भारतीय दलों के साथ सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए मजबूर किया।

युद्ध के बाद की घटनाएँ

जब 1945 में वार्ताएँ फिर से शुरू हुईं, तो ब्रिटिशों ने पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम के रूप में एक पूरी भारतीय केंद्रीय कार्यकारी परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसमें केवल वायसराय और सेना के कमांडर-इन-चीफ ब्रिटिश बने रहेंगे। हालाँकि, चर्चाएँ रुक गईं क्योंकि जिन्ना ने जोर दिया कि लीग को कार्यकारी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन करने का विशेष अधिकार है और मुसलमानों द्वारा विरोध किए जाने वाले निर्णयों के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होनी चाहिए। यह मांग राजनीतिक संदर्भ में उल्लेखनीय थी, क्योंकि कई राष्ट्रवादी मुसलमान कांग्रेस का समर्थन करते थे, जिसे चर्चा में मौलाना आज़ाद द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। पश्चिम पंजाब में, यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्य भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। लीग की इन शर्तों पर जोर देना उसकी मजबूत स्थिति को उजागर करता है, भले ही उसे अन्य मुस्लिम गुटों से विरोध का सामना करना पड़ा।

1946 के चुनाव और उनके परिणाम

1946 में, ब्रिटिश भारत में फिर से प्रांतीय चुनाव हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जिसमें गैर-मुस्लिम मतों का 91.3% हिस्सा मिला। ऑल-इंडिया मुस्लिम लीग (AIML) ने भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की, सभी 30 आरक्षित मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में 86.6% मुस्लिम मतों के साथ केंद्रीय में जीत हासिल की और प्रांतों में 509 सीटों में से 442 सीटें जीतीं।

- आईएनसी की सफलता के बावजूद, एआईएमएल ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच एक प्रमुख पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाई, यह दावा करते हुए कि वे भारत के मुसलमानों के लिए "एकमात्र प्रवक्ता" हैं।

- हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उस समय मतदान का अधिकार बहुत सीमित था, केवल 10 से 12% जनसंख्या को प्रांतीय चुनावों में मतदान का अधिकार था और केंद्रीय विधानसभा के चुनावों में केवल एक प्रतिशत।

- चुनावों के बाद, ब्रिटिश कैबिनेट ने मार्च 1946 में भारत में एक तीन-सदस्यीय मिशन भेजा, जो लीग की अलग राज्य की मांग को संबोधित करने और एक स्वतंत्र भारत के लिए राजनीतिक ढांचा प्रस्तावित करने के लिए था।

- कैबिनेट मिशन ने एक ढीले तीन-स्तरीय महासंघ की सिफारिश की, जिसमें एक कमजोर केंद्रीय सरकार थी, जो विदेशों के मामलों, रक्षा, और संचार को नियंत्रित करती थी।

- मौजूदा प्रांतीय विधानसभा को तीन अनुभागों में समूहित किया जाएगा, जिसमें अपनी स्वयं की मध्य-स्तरीय कार्यकारी और विधानसभाएं स्थापित करने की शक्ति होगी।

- प्रारंभ में, प्रमुख राजनीतिक दलों ने कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार किया।

- हालांकि, विभिन्न व्याख्याओं के कारण यह सहमति लंबे समय तक नहीं टिकी। एआईएमएल ने अनिवार्य समूह बनाने की मांग की, जबकि आईएनसी ने प्रांतों को समूह में शामिल होने का विकल्प देना पसंद किया।

- यह असहमति कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कारण बनी और विभाजन को अपरिहार्य बना दिया। अधिकांश कांग्रेस नेताओं ने अंततः विभाजन को एक दुखद लेकिन अपरिहार्य परिणाम के रूप में स्वीकार कर लिया, जबकि केवल महात्मा गांधी और खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार खान ने विभाजन के विचार का विरोध करना जारी रखा।

महात्मा गांधी द्वारा पाकिस्तान के विचार के खिलाफ तर्क

महात्मा गांधी ने पाकिस्तान के विचार का दृढ़ता से विरोध किया, यह मानते हुए कि यह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक दुखद विभाजन की ओर ले जाएगा। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की परिकल्पना की, जहाँ दोनों समुदाय सामंजस्यपूर्ण ढंग से एक साथ रहेंगे, बिना विभाजन की आवश्यकता के।

गांधी के तर्कों के प्रमुख बिंदु:

- हिंदुओं और मुसलमानों की एकता: गांधी ने जोर देकर कहा कि हिंदू और मुसलमान एक ही मिट्टी, रक्त, भोजन, पानी और भाषा साझा करते हैं। उनका मानना था कि ये समानताएँ विभाजन के बजाय एकता को बढ़ावा देनी चाहिए।

- विभाजन की आलोचना: उन्होंने पाकिस्तान की मांग को अन-इस्लामी और पापपूर्ण माना, यह तर्क करते हुए कि इस्लाम सभी मानवता की एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है, न कि इसके एकता को तोड़ने के लिए।

- विभाजन के खिलाफ चेतावनी: गांधी ने चेतावनी दी कि जो लोग भारत को युद्धरत गुटों में बांटने का प्रयास करेंगे, वे इस्लाम और भारत दोनों के दुश्मन होंगे। उनका मानना था कि ऐसे विभाजनकारी कार्य अंततः दोनों समुदायों को नुकसान पहुँचाएंगे।

- व्यक्तिगत विश्वास: उन्होंने अपने व्यक्तिगत विश्वास व्यक्त किए कि पाकिस्तान का विचार गलत है और वे किसी भी ऐसी धारणा का समर्थन नहीं करेंगे जिसे वे गलत मानते थे।

गांधी के तर्क उनके साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रति गहरे प्रतिबद्धता और एक एकीकृत भारत के उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जहाँ हिंदू और मुसलमान बिना विभाजन के शांति से सह-अस्तित्व कर सकते हैं।

विभाजन की ओर

कैबिनेट मिशन योजना के समर्थन को वापस लेने के बाद, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाने के लिए "प्रत्यक्ष कार्रवाई" का विकल्प चुना। उसने 16 अगस्त 1946 को "प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस" घोषित किया। इस दिन, कोलकाता में हिंसक दंगे भड़क गए, जो कई दिनों तक चले और हजारों लोगों की मौत का कारण बने। मार्च 1947 तक, यह हिंसा उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गई थी।

मार्च 1947 में, कांग्रेस नेतृत्व ने पंजाब को दो क्षेत्रों में बांटने का प्रस्ताव रखा: एक मुस्लिम बहुलता वाला और दूसरा हिंदू/सिख बहुलता वाला। उन्होंने बंगाल में भी इसी सिद्धांत को लागू करने का सुझाव दिया। इस समय, पंजाब में कई सिख नेता और कांग्रेस के सदस्य मानते थे कि विभाजन एक आवश्यक उपाय है ताकि मुसलमानों की बहुलता और मुस्लिम नेताओं द्वारा दबाए जाने से बचा जा सके। इसी तरह, बंगाल में, कुछ भद्रलोक बंगाली हिंदू, जो मुसलमानों के हाथों राजनीतिक शक्ति खोने को लेकर चिंतित थे, महसूस करते थे कि प्रांत को बांटने का एकमात्र तरीका उनकी राजनीतिक प्रभाव बनाए रखना है, क्योंकि वे संख्या में अल्पसंख्यक थे।

कानून और व्यवस्था की वापसी

- हिंसा मार्च 1947 से लगभग एक वर्ष तक जारी रही। इसका एक प्रमुख कारण शासन संरचनाओं का विघटन था।

- बहावलपुर (जो अब पाकिस्तान में है) के एक प्रशासक, पेंडरेल मून ने मार्च 1947 में अमृतसर में आगजनी और हत्या की घटनाओं के दौरान पुलिस की हस्तक्षेप में विफलता का अवलोकन किया।

- साल के अंत में, अमृतसर जिले में अधिकार के पूरी तरह से टूटने के कारण गंभीर रक्तपात हुआ।

- ब्रिटिश अधिकारियों ने बढ़ती स्थिति को संभालने के लिए कोई समाधान नहीं पाया। वे निर्णय लेने में अनिच्छुक थे और हस्तक्षेप करने में हिचकिचा रहे थे।

- जब घबराए हुए नागरिकों ने सहायता मांगी, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, या एम.ए. जिन्ना जैसे भारतीय नेताओं से संपर्क करने का सुझाव दिया।

- उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि अधिकार और शक्ति किसके पास थी।

- महात्मा गांधी को छोड़कर अधिकांश भारतीय नेता स्वतंत्रता वार्ताओं में व्यस्त थे, जबकि troubled प्रांतों में कई भारतीय सिविल सेवक अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित थे।

- ब्रिटिश भारत छोड़ने की तैयारी में लगे हुए थे।

- स्थिति तब और बिगड़ गई जब भारतीय सैनिकों और पुलिसकर्मियों ने विशिष्ट धार्मिक समुदायों - हिंदू, मुस्लिम, या सिख के प्रति अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी।

- जैसे-जैसे सामुदायिक तनाव बढ़ा, उन लोगों की पेशेवरता पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

- कई मामलों में, पुलिसकर्मियों ने न केवल अपने सह-धर्मियों की सहायता की, बल्कि अन्य समुदायों के सदस्यों पर भी हमले किए।

एक व्यक्ति की सेना

विभाजन के दौरान अराजकता और हिंसा के बीच, महात्मा गांधी ने 77 वर्ष की आयु में सामुदायिक सद्भाव को बहाल करने के लिए अपने आपको समर्पित किया। उन्होंने अहिंसा की शक्ति और लोगों के दिलों को बदलने की संभावना में विश्वास किया।

गांधी ने पूर्व बंगाल (अब बांग्लादेश) के troubled गांवों से लेकर बिहार, कलकत्ता और दिल्ली के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों तक यात्रा की, ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक-दूसरे को मारने से रोका जा सके। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों को आश्वस्त करने और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।

पूर्व बंगाल में प्रयास

- अक्टूबर 1946 में, जब पूर्व बंगाल में मुसलमानों ने हिंदुओं को लक्षित किया, तो गांधी ने क्षेत्र का दौरा किया, गांवों में चलते हुए स्थानीय मुसलमानों को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मनाया।

दिल्ली में विश्वास निर्माण

- दिल्ली में, गांधी ने दोनों समुदायों के बीच आपसी विश्वास की भावना बनाने पर काम किया। शहर में उनकी उपस्थिति को कई मुसलमानों ने एक आशा की किरण के रूप में देखा, जिसे लंबे सूखे के बाद आवश्यक बारिश के आगमन से तुलना की गई।

सिख चिंताओं का समाधान

- 28 नवंबर 1947 को, गुरु नानक के जन्मदिन पर गुरु दुआरा सिसगंज में एक भाषण के दौरान, गांधी ने चांदनी चौक में मुसलमानों की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला, यह बताते हुए कि मुसलमानों को शहर से बाहर निकालना कितनी शर्म की बात थी।

शांति के लिए उपवास

- गांधी ने दिल्ली में अपने प्रयास जारी रखे, उन लोगों की मानसिकता का विरोध किया जो मुसलमानों को बाहर निकालना चाहते थे, जिन्हें वे पाकिस्तानियों के रूप में देखते थे। जब उन्होंने शांति को बढ़ावा देने के लिए उपवास शुरू किया, तो हिंदू और सिख प्रवासी उनके साथ शामिल हुए, जिससे एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ा।

गांधी की शहादत

- सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद, गांधी की हत्या ने अंततः दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के चक्र को रोक दिया। उनके बलिदान ने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उन्होंने जो हिंसा की थी, वह व्यर्थ थी।

गांधी के प्रयासों का प्रभाव

दिल्ली में कई मुसलमानों ने बाद में इस अवधि पर विचार किया, यह नोट करते हुए कि गांधी की उपस्थिति और कार्यों ने स्थिति को बदल दिया, और शहर को आगे के रक्तपात से बचाने में मदद की।

महिलाओं को विभाजन के बाद भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों द्वारा बलात्कृत करके "पुनर्प्राप्त" किया गया, भले ही उनकी नई परिस्थितियाँ और रिश्ते क्या थे। अधिकारियों का मानना था कि ये महिलाएँ सीमा के गलत पक्ष पर हैं और उन्होंने उनसे परामर्श नहीं किया, जिससे उनके अपने जीवन के निर्णय लेने के अधिकार का हनन हुआ। अनुमानित 30,000 महिलाओं को कुल मिलाकर "पुनर्प्राप्त" किया गया, जिसमें 22,000 मुस्लिम महिलाएँ भारत वापस भेजी गईं और 8,000 हिंदू और सिख महिलाएँ पाकिस्तान वापस भेजी गईं, यह प्रक्रिया 1954 तक चलती रही।

सम्मान को बनाए रखना

गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे के दौरान, सामुदायिक सम्मान को बनाए रखने का विचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह सम्मान का विचार उत्तरी भारतीय किसान समाजों में पारंपरिक पुरुषत्व के दृष्टिकोण में निहित था, जहाँ सम्मान का संबंध ज़न (महिलाओं) और ज़मीन (भूमि) के स्वामित्व से था। पुरुषत्व का संबंध इन संपत्तियों को बाहरी लोगों से बचाने की क्षमता से था। ये दो प्राथमिक "संपत्तियों" के लिए अक्सर संघर्ष होते थे।

- महिलाओं ने भी इन मूल्यों को आंतरिक किया। कुछ मामलों में, जब पुरुषों को डर था कि उनकी महिलाएँ—पत्नियाँ, बेटियाँ, बहनें—"दुश्मन" द्वारा अपमानित की जाएँगी, तो वे स्वयं महिलाओं की हत्या करने पर मजबूर हो गए। उर्वशी बुतालिया, अपनी पुस्तक द अदर साइड ऑफ साइलेंस में, विभाजन के दौरान रावलपिंडी जिले के थुआ खालसा गाँव में एक भयानक घटना का वर्णन करती हैं।

- इस सिख गाँव में, नब्बे महिलाओं ने reportedly कुएँ में कूदने का विकल्प चुना बजाय "दुश्मन" के हाथों में गिरने के। इस गाँव के प्रवासी शरणार्थी इस घटना को दिल्ली के एक गुरुद्वारे में मनाते हैं, मृत्यु को आत्महत्या के बजाय शहादत के रूप में देखते हैं। उन्हें विश्वास है कि उस समय पुरुषों को महिलाओं के निर्णय को साहसपूर्वक स्वीकार करना पड़ा और कुछ मामलों में, उन्हें आत्महत्या के लिए मनाने की कोशिश करनी पड़ी।

हर साल 13 मार्च को, समुदाय इस "शहादत" का जश्न मनाता है, घटना को पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के दर्शकों के सामने सुनाता है। महिलाओं को अपने बहनों की बलिदान और साहस को याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनके उदाहरण का अनुकरण करने के लिए कहा जाता है। बचे हुए समुदाय के लिए, यह स्मृति अनुष्ठान यादों को जीवित रखने में मदद करता है। हालाँकि, ये अनुष्ठान उन कहानियों को स्वीकार नहीं करते हैं जो मरना नहीं चाहती थीं और जिन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ अपनी जान समाप्त करनी पड़ी।

क्षेत्रीय विविधताएँ

विभाजन के दौरान सामान्य लोगों के अनुभव उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न थे। जबकि हमने मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिमी भाग पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और दक्कन में क्या हुआ।

- बंगाल: बंगाल में प्रवास की प्रक्रिया लंबी और दर्दनाक थी, जिसमें लोग एक छिद्रित सीमा से लंबी अवधि में स्थानांतरित हो रहे थे। पंजाब के विपरीत, बंगाल में जनसंख्या का आदान-प्रदान लगभग पूर्ण नहीं था। कई बंगाली हिंदू पूर्व पाकिस्तान में रह गए, जबकि एक महत्वपूर्ण संख्या में बंगाली मुसलमान पश्चिम बंगाल में रहने लगे। बंगाल का विभाजन ऐसे दुखों का कारण बना, जो कि कम संकेंद्रित होने के बावजूद समान रूप से पीड़ादायक था। बंगाली मुसलमानों (पूर्व पाकिस्तानियों) ने बाद में जिन्ना के दो-राष्ट्र सिद्धांत को राजनीतिक क्रिया के माध्यम से अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1971-72 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। साझा धर्म इस्लाम पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान को एक साथ नहीं रख सका।

- पंजाब: पंजाब ने विभाजन के दौरान सबसे अधिक रक्तरंजित और विनाशकारी हिंसा का अनुभव किया। पश्चिम पंजाब से हिंदुओं और सिखों का लगभग पूर्ण विस्थापन भारत की ओर हुआ और लगभग सभी पंजाबी-भाषी मुसलमान पाकिस्तान चले गए। यह विशाल जनसंख्या स्थानांतरण 1946 से 1948 के बीच अपेक्षाकृत जल्दी हुआ। पंजाब और बंगाल दोनों में, महिलाएँ और लड़कियाँ उत्पीड़न के प्रमुख लक्ष्य बन गईं। उनके शरीर को विजय प्राप्त करने का क्षेत्र माना गया, और किसी समुदाय की महिलाओं को अपमानित करना पूरे समुदाय को अपमानित करने के तरीके के रूप में देखा गया, जो प्रतिशोध का एक साधन था।

- उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, और आंध्र प्रदेश: इन क्षेत्रों से मुस्लिम परिवार 1950 के दशक और प्रारंभिक 1960 के दशक के दौरान पाकिस्तान में प्रवास करते रहे, हालांकि कई ने भारत में रहने का विकल्प चुना। जो लोग प्रवासित हुए, उन्हें पाकिस्तान में मुहाजिर कहा जाता है, और वे मुख्य रूप से सिंध में कराची-हैदराबाद क्षेत्र में बस गए।

- केंद्रीय भारत और दक्कन: जबकि विभाजन के दौरान इन क्षेत्रों के बारे में विशेष विवरण कम दस्तावेजित हैं, यह स्पष्ट है कि प्रभाव पूरे उपमहाद्वीप में महसूस किया गया, जिसमें हिंसा और विस्थापन की तीव्रता और प्रकृति में भिन्नताएँ थीं।

विभाजन, कविता, फिल्में और साहित्य

विभाजन साहित्य और फिल्में विभाजन की घटनाओं को इतिहासकारों के कार्यों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती हैं। इसका कारण यह है कि ये व्यक्तिगत suffering और दर्द पर ध्यान केंद्रित करती हैं, दिखाते हुए कि इस बड़े घटना के कारण आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा।

- विभाजन साहित्य और फिल्में हमें इस घटना के कारण हुए गहरे suffering और दर्द को समझाने का लक्ष्य रखती हैं। वे लोगों या छोटे समूहों की कहानियों को बताकर ऐसा करती हैं, जिससे हम उनके जीवन पर पड़े प्रभाव और कैसे इस घटना ने उनकी किस्मत को आकार दिया, को देख सकें।

- विभाजन साहित्य और फिल्में कई भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिनमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिन्धी, बंगाली, असमिया, और अंग्रेजी शामिल हैं।

प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्माता विभाजन पर

कुछ प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्माता जिन्होंने विभाजन के विषय का अन्वेषण किया है, वे हैं:

लेखक:

- सआदत हसन मंटो - एक प्रमुख उर्दू लेखक जो विभाजन पर अपनी मार्मिक लघु कहानियों के लिए जाने जाते हैं।

- राजिंदर सिंह बेदी - एक उर्दू लेखक जिनके कार्य विभाजन के trauma को दर्शाते हैं।

- इंतज़ार हुसैन - एक उर्दू लेखक जिनकी कहानियाँ अक्सर हानि और विस्थापन के विषयों को छूती हैं।

- भीष्म साहनी - एक हिंदी लेखक जो अपनी उपन्यास "तमस" के लिए जाने जाते हैं, जो विभाजन के भयावहता से संबंधित है।

- कमलेश्वर - एक हिंदी लेखक जिनके कार्य विभाजन के प्रभाव का अन्वेषण करते हैं।

- नरेंद्र भारती - एक बंगाली लेखक जिनकी कहानियाँ विभाजन के बाद की स्थिति पर reflekt करती हैं।

फिल्म निर्माता:

- ऋत्विक घटक - एक बंगाली फिल्म निर्माता जो "मेघे ढाका तारा" और "सुबर्णरेखा" जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जो विभाजन के बाद शरणार्थियों की struggles को दर्शाती हैं।

- एम. एस. साठ्यू - उनकी फिल्म "गरम हवा" के लिए जाने जाते हैं, जो विभाजन के बाद मुसलमानों द्वारा सामना की गई समस्याओं को संबोधित करती है।

- गोविंद निहलानी - एक फिल्म निर्माता जिनके कार्य अक्सर सामाजिक और राजनीतिक विषयों का अन्वेषण करते हैं, जिसमें विभाजन भी शामिल है।

विभाजन पर कविताएँ और लेखन

कहानियों और फिल्मों के अलावा, पंजाबी, उर्दू और बांग्ला में विभाजन पर कई यादगार कविताएँ और रचनाएँ भी हैं। कुछ लेखकों ने कविता में अपने विभाजन के अनुभवों को साझा किया है, जो उस समय की भावनाओं और अनुभवों को कैद करती हैं।

विभाजन पर फिल्में

विभाजन की घटनाओं को दर्शाने वाली विभिन्न फिल्में हैं, जिन्हें प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्देशित किया गया है। इनमें से कुछ फिल्में निम्नलिखित हैं:

- \"जिन्हें लाहौर नहीं देखा\" (He Who Has Not Seen Lahore) - इसे हबीब तनवीर द्वारा निर्देशित किया गया है, यह नाटक विभाजन के विषय को उन लोगों की दृष्टि से अन्वेषण करता है जिन्होंने इसे अनुभव किया।

- \"गरम हवा\" (Garam Hava) - इसे एम. एस. साठ्यू द्वारा निर्देशित किया गया है, यह फिल्म विभाजन के बाद एक मुस्लिम परिवार की संघर्षों को दर्शाती है।

- \"मेघे ढाका तारा\" (Meghe Dhaka Tara) - इसे ऋत्विक घटक द्वारा निर्देशित किया गया है, यह फिल्म विभाजन के बाद एक शरणार्थी परिवार के जीवन को दर्शाती है।

- \"सुबर्णरेखा\" - इसे भी ऋत्विक घटक द्वारा निर्देशित किया गया है, यह फिल्म शरणार्थियों की कहानी और उनके संघर्षों को विभाजन के बाद भारत में आगे बढ़ाती है।

सहायता, मानवता, सामंजस्य

विभाजन के हिंसा और पीड़ा के मलबे के नीचे सहायता, मानवता और सामंजस्य का एक विशाल इतिहास दफन है। कई कथाएँ, जैसे कि अब्दुल लतीफ की दर्दनाक गवाही, जिससे हमने शुरुआत की, इसे प्रकट करती हैं। इतिहासकारों ने विभाजन काल के दौरान लोगों द्वारा एक-दूसरे की मदद करने के कई किस्से खोजे हैं, जो देखभाल और साझा करने, नए अवसरों के खुलने, और आघात पर विजय पाने की कहानियाँ हैं। उदाहरण के लिए, खुशदेवा सिंह का काम देखें, जो हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर में तपेदिक के उपचार में विशेषज्ञ सिख डॉक्टर हैं।

- खुशदेवा सिंह के प्रयास: दिन-रात अपने काम में डूबे रहते हुए, उन्होंने अनेक प्रवासियों को उपचार, भोजन, आश्रय, प्रेम, और सुरक्षा प्रदान की, चाहे उनकी धार्मिकता कुछ भी हो।

- विश्वास का निर्माण: धर्मपुर के निवासियों ने उनकी मानवता और उदारता में विशाल विश्वास विकसित किया, जो दिल्ली के मुसलमानों और अन्य लोगों के महात्मा गांधी में विश्वास के समान था।

- सहायता की गुहार: मुहम्मद उमर, एक प्रवासी, ने खुशदेवा सिंह को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सिंह की देखरेख में सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता व्यक्त की।

- राहत कार्य का संस्मरण: सिंह ने अपने राहत कार्यों को \"नफरत से मजबूत प्रेम: 1947 की याद\" शीर्षक वाले संस्मरण में दस्तावेजीकृत किया, जिसमें उन्होंने अपने कार्य को fellow human beings के प्रति एक कर्तव्य के रूप में वर्णित किया।

- कराची की यात्राएँ: सिंह ने 1949 में कराची की दो यात्राओं को याद करते हुए अपने पुराने दोस्तों और परिचितों के साथ बनाए गए संबंधों को उजागर किया।

मौखिक इतिहास और इतिहास

क्या आपने इस अध्याय में विभाजन के इतिहास के आधार पर विभिन्न सामग्रियों का अवलोकन किया है? मौखिक कथाएँ, आत्मकथाएँ, डायरी, पारिवारिक इतिहास और पहली बार लिखित विवरण सभी मिलकर हमें उन संघर्षों और कठिनाइयों को समझने में मदद करते हैं जो विभाजन के दौरान सामान्य लोगों ने झेली। लाखों लोगों के लिए, विभाजन केवल एक संवैधानिक विभाजन या मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अन्य के बीच पार्टी राजनीति का परिणाम नहीं था। यह 1946 से 1950 और उसके बाद उनके जीवन में एक गहरा उथल-पुथल था, जिसके लिए मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की आवश्यकता थी। जर्मनी में हुए होलोकॉस्ट के समान, हमें विभाजन को केवल एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे उन लोगों के अनुभव के दृष्टिकोण से देखना चाहिए जिन्होंने इसे झेला। यादें और अनुभव एक घटना की वास्तविकता को आकार देते हैं।

- व्यक्तिगत यादों, जो मौखिक स्रोतों का एक प्रकार है, का एक लाभ यह है कि यह अनुभवों और यादों को जटिल विवरणों में पकड़ने की क्षमता रखती हैं।

- इससे इतिहासकारों को विभाजन जैसे घटनाओं के दौरान जो हुआ उसकी समृद्ध, विस्तृत और जीवंत कहानियाँ बनाने में मदद मिलती है, जो सरकारी दस्तावेज़ प्रदान नहीं कर सकते।

- सरकारी रिकॉर्ड मुख्य रूप से नीति मामलों, पार्टी के मामलों और राज्य द्वारा प्रायोजित पहलों पर केंद्रित होते हैं।

- विभाजन के संदर्भ में, जबकि सरकारी रिपोर्टें और उच्चस्तरीय अधिकारियों के व्यक्तिगत लेखन ब्रिटिश और प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच भारत के भविष्य या शरणार्थी पुनर्वास के लिए बातचीत के बारे में जानकारी देते हैं, वे उन लोगों के दैनिक अनुभवों पर बहुत कम प्रकाश डालते हैं जिन्हें देश के विभाजन के निर्णय से प्रभावित किया गया।

- मौखिक इतिहास इतिहासकारों को गरीब और असहाय लोगों के अनुभवों को पुनर्जीवित करने के लिए अपने अनुशासन के दायरे को विस्तारित करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि अब्दुल लतीफ के पिता, थौआ खालसा की महिलाएँ, एक शरणार्थी जो साधारण जीवन यापन के लिए बुनाई बैग बेच रही थी, एक मध्यवर्गीय बंगाली विधवा जो बिहार में सड़क निर्माण पर काम कर रही थी, और एक पेशावर व्यापारी जो भारत में प्रवास के बाद कट्टक में एक मामूली नौकरी पाने पर खुश था, हालांकि उसे शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

- जो लोग मुख्यधारा के इतिहास में अनदेखे या नजरअंदाज किए गए हैं, उनके जीवन पर ध्यान केंद्रित करके, विभाजन का मौखिक इतिहास एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है जो पारंपरिक कथाओं में अक्सर अनदेखा किया जाता है।

- हालांकि, कुछ इतिहासकार मौखिक इतिहास के प्रति संदेह करते हैं, यह तर्क करते हुए कि मौखिक आंकड़ों में ठोसता और सटीकता की कमी होती है, जिससे सामान्यीकरण करना कठिन होता है।

- वे मानते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव अद्वितीय होते हैं और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की व्यापक समझ में योगदान नहीं कर सकते।

- हालांकि, विभाजन और होलोकॉस्ट जैसे घटनाओं के संदर्भ में, कई व्यक्तियों द्वारा अनुभव की गई विभिन्न प्रकार की पीड़ा के बारे में पर्याप्त गवाही है।

- इतिहासकार बयान की विश्वसनीयता का आकलन कर सकते हैं, बयानों की तुलना करके, अन्य स्रोतों के साथ निष्कर्षों की पुष्टि करके, और आंतरिक विरोधाभासों के प्रति सतर्क रहकर।

- मौखिक इतिहास तुच्छ मामलों पर केंद्रित नहीं है; बल्कि, यह कथा के केंद्र में अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करता है।

- विभिन्न प्रश्नों को संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, सरकारी रिपोर्टें भारतीय और पाकिस्तानी राज्यों द्वारा "पुनर्प्राप्त" महिलाओं की संख्या पर जानकारी प्रदान कर सकती हैं, लेकिन महिलाएँ स्वयं अपनी पीड़ा को बयां कर सकती हैं।

परिचय

विभाजन ब्रिटिश भारत के दो स्वतंत्र राज्यों, भारत और पाकिस्तान में विभाजन को संदर्भित करता है, जो 15 अगस्त 1947 को हुआ। इस घटना को नए बनाए गए सीमाओं के पार जनसंख्या के बड़े पैमाने पर प्रवासन, सामुदायिक हिंसा और महत्वपूर्ण उथल-पुथल के साथ चिह्नित किया गया। "विभाजन" शब्द का उपयोग केवल राजनीतिक और क्षेत्रीय विभाजन के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसके बाद के सामाजिक और मानव परिणामों का भी उल्लेख करता है।

पाकिस्तान की मांग अचानक नहीं उभरी। 1930 के दशक में, कई कारकों ने एक अलग मुस्लिम राज्य की बढ़ती मांग में योगदान दिया:

- इकबाल का दृष्टिकोण (1930): उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने “उत्तर-पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य” की कल्पना की, जो एक ढीली भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई के रूप में हो। उनका विचार उत्तर-पश्चिम भारत में मुसलमानों की विशिष्ट पहचान और आवश्यकताओं को उजागर करता है।

- “पाकिस्तान” शब्द का निर्माण (1933): चौधरी रहमत अली, एक पंजाबी मुस्लिम छात्र जो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, ने “पाकिस्तान” शब्द का निर्माण किया, जो उत्तर-पश्चिम भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की वकालत करता था। यह शब्द एक विशिष्ट मुस्लिम पहचान और शासन की बढ़ती आकांक्षा को संक्षेपित करता है।

- राजनीतिक वास्तविकताएँ (1937-39): इस दौरान कांग्रेस मंत्रियों ने ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में से सात में सत्ता संभाली। हालांकि, मुस्लिम लीग को लगा कि मुस्लिम हितों का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, जिससे एक अलग राज्य की मांग को बल मिला, जहाँ मुसलमान स्वायत्तता प्राप्त कर सकें और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

- लाहौर प्रस्ताव (1940): मुस्लिम लीग ने आधिकारिक रूप से मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की मांग की, जो पाकिस्तान की मांग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह प्रस्ताव ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के लिए राजनीतिक पहचान और आत्म-शासन की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।

विभाजन की घटनाएँ जटिल थीं और ब्रिटिश भारत के विकसित राजनीतिक परिदृश्य में निहित थीं, जहाँ विभिन्न समुदायों की आकांक्षाएँ और पहचान increasingly सामने आ रही थीं।

विभाजन एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जो विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित थी। यहाँ कुछ कारणों का विवरण है कि क्यों कुछ लोगों ने इसे अचानक समझा:

- राजनीतिक विकास: 1940 के दशक में ब्रिटिश भारत का राजनीतिक परिदृश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ती तनाव से चिह्नित था। कांग्रेस, जो कई हिंदुओं सहित एक व्यापक गठबंधन का प्रतिनिधित्व करती थी, एक एकीकृत भारत के लिए जोर दे रही थी, जबकि मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व मुहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, मुसलमानों के अधिकारों की वकालत कर रही थी, जिन्हें वे एक एकीकृत भारत में अल्पसंख्यक मानते थे। 1946 के प्रांतीय चुनावों में यह बढ़ता विभाजन स्पष्ट था, जहाँ कांग्रेस ने सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमत जीता, लेकिन मुस्लिम सीटों पर लीग की सफलता भी महत्वपूर्ण थी।

- ब्रिटिश प्रतिक्रिया: ब्रिटिश सरकार की दोनों पक्षों की मांगों के लिए कार्यशील समाधान खोजने में असमर्थता ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया। 1946 का कैबिनेट मिशन एक समाधान के लिए बातचीत करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा, जिससे तनाव में वृद्धि हुई। अगस्त 1946 में, मुस्लिम लीग ने अपनी मांगों के लिए "प्रत्यक्ष कार्रवाई" का आह्वान किया, जिससे तनाव और बढ़ गया।

- साम्प्रदायिक हिंसा: जो हिंसा भड़की, विशेष रूप से कोलकाता जैसे स्थानों पर, उसने गहरे विभाजन को उजागर किया और एक एकीकृत भारत के विचार को और भी असंभव बना दिया। साम्प्रदायिक दंगों ने उन दुश्मनियों का स्पष्ट संकेत दिया जो विकसित हो चुकी थीं, जिससे यह धारणा बनी कि विभाजन अनिवार्य होता जा रहा है।

- तेज निर्णय-निर्माण: विभाजन का निर्णय 1947 के मध्य में तेजी से आया, जब ब्रिटेन की श्रमिक सरकार ने भारत छोड़ने का निर्णय लिया। जून 1947 में घोषित माउंटबेटन योजना ने भारत के दो अलग-अलग राज्यों में विभाजन का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने स्वीकार किया। बढ़ती हिंसा के संदर्भ में यह त्वरित निर्णय विभाजन को अचानक विकास के रूप में देखने में योगदान दिया।

अंततः, जबकि विभाजन की आधारशिला कई वर्षों में रखी गई थी, 1940 के दशक के मध्य की घटनाओं ने, जो राजनीतिक संघर्ष और साम्प्रदायिक तनाव से चिह्नित थीं, एक ऐसी स्थिति बनाई जहाँ विभाजन एकमात्र व्यावहारिक समाधान प्रतीत हो रहा था।

सामान्य लोगों ने विभाजन को अपने दैनिक जीवन में एक आघातपूर्ण और अराजक उथल-पुथल के रूप में अनुभव किया। यहाँ यह बताया गया है कि उनका दृष्टिकोण राजनीतिक narativ से कैसे अलग था:

- अचानक विघटन: कई लोगों के लिए, विभाजन की घोषणा और उसके बाद की सामुदायिक हिंसा एक झटके के रूप में आई। परिवार खुद को उखड़ते हुए पाए, अक्सर बिना किसी पूर्व सूचना के, क्योंकि लोग हिंसा से बचने या नए बने राज्यों में रिश्तेदारों तक पहुँचने के लिए सीमाएँ पार करने की जल्दी में थे।

- व्यक्तिगत हानि और आघात: सामान्य व्यक्तियों ने विशाल व्यक्तिगत हानि का सामना किया, जिसमें परिवार के सदस्यों की मृत्यु, घरों का खोना, और उनके समुदायों का विनाश शामिल था। प्रवासन के साथ आई हिंसा ने ऐसी क्रूरताएँ उत्पन्न कीं जिन्होंने गहरे मनोवैज्ञानिक घाव छोड़े।

- सामुदायिक बंधन: कई लोग जो अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहते थे, अचानक सामुदायिक पहचान के थोपे जाने के कारण संघर्ष में पड़ गए। पड़ोसी जो कभी दोस्त थे, दुश्मन बन गए, और लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते टूट गए।

- प्रवासन का अनुभव: नए सीमाओं की यात्रा खतरों से भरी थी। लोगों को उत्पीड़न, हिंसा और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिससे जो प्रवास सरल होना चाहिए था, वह एक भयानक अनुभव में बदल गया।

- नए आरम्भ: नए क्षेत्रों में पहुँचने पर, कई व्यक्तियों को शून्य से शुरू करना पड़ा, जिसमें आवास, नौकरियों की खोज, और अनजान वातावरण में अपने जीवन को पुनर्निर्माण करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नए सीमाएँ सुरक्षा या स्थिरता की गारंटी नहीं थीं, और कई लोगों को निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

- दीर्घकालिक प्रभाव: विभाजन का प्रभाव दशकों तक महसूस किया गया, जिसमें कई व्यक्तियों ने अपने अनुभवों की यादें अपने जीवन भर संजोए रखीं। यह आघात और विघटन व्यक्तिगत और सामुदायिक पहचान को प्रभावित करता रहा, जिससे क्षेत्र के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने में दीर्घकालिक परिणाम उत्पन्न हुए।

सामान्य लोगों के लिए, विभाजन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक गहन व्यक्तिगत संकट था जिसने उनके जीवन को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। उनके अनुभवों में भय, हानि, और तेजी से बदलती वास्तविकता के साथ अनुकूलन के संघर्ष का मिश्रण था।

महात्मा गाँधी ने विभाजन का विरोध कई कारणों से किया:

- भारत की एकता: गाँधी एक एकीकृत भारत में विश्वास करते थे जहाँ सभी समुदाय, जिनमें हिन्दू और मुस्लिम शामिल हैं, सामंजस्यपूर्वक रह सकें। उन्हें लगा कि विभाजन से और अधिक विभाजनों और सांप्रदायिक संघर्षों का जन्म होगा।

- सांप्रदायिक सद्भाव: गाँधी हमेशा विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी सम्मान का समर्थन करते थे। उन्हें डर था कि विभाजन से सांप्रदायिक तनाव और हिंसा बढ़ेगी, जिससे सामाजिक ताने-बाने में टूटन आएगा।

- अहिंसा: गाँधी का अहिंसा का सिद्धांत उनकी दर्शनशास्त्र का केंद्रीय तत्व था। उन्होंने विश्वास किया कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अहिंसात्मक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, और विभाजन, जिसके साथ हिंसा और रक्तपात था, इस सिद्धांत का विरोध करता था।

- ऐतिहासिक उदाहरण: गाँधी ने भारत को एक ऐसी भूमि के रूप में देखा जहाँ विभिन्न समुदायों का लंबे समय से सह-अस्तित्व रहा है। उन्होंने भारतीय इतिहास के उदाहरणों का उल्लेख किया जहाँ विभिन्न समुदाय शांति से coexist करते थे, यह तर्क करते हुए कि भविष्य में भी ऐसा सह-अस्तित्व संभव है।

- विरासत: गाँधी एकता और शांति की विरासत छोड़ना चाहते थे। उन्होंने विश्वास किया कि विभाजन पर सहमत होना स्वतंत्रता के संघर्ष को धूमिल करेगा और विभाजन और संघर्ष की एक विरासत बनाएगा।

1946 - 1947: विभाजन की पूर्वपीठिका

- 16 अगस्त 1946: महान कलकत्ता हत्याकांड व्यापक सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत को चिह्नित करता है, जिसके परिणामस्वरूप हजारों मौतें होती हैं।

- मार्च 1947: कांग्रेस के उच्च नेतृत्व ने धार्मिक बहुलताओं के आधार पर पंजाब और बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा, जब ब्रिटिश भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे थे।

1947: वास्तविक विभाजन

- 14-15 अगस्त 1947: पाकिस्तान का निर्माण होता है, और भारत स्वतंत्रता प्राप्त करता है। महात्मा गाँधी पूर्व बंगाल के नোয়ाखाली में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए यात्रा करते हैं।

विभाजन के महत्व का परिचय

- 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन दक्षिण एशियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है, क्योंकि इसके गहन और स्थायी प्रभाव हैं। यह घटना न केवल क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को पुनः आकारित करती है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं पर भी दूरगामी परिणाम डालती है।

तत्कालीन परिणाम और हिंसा

- विभाजन ने इतिहास में सबसे बड़े जनसंख्यात्मक पलायनों में से एक को जन्म दिया, जिसमें अनुमानित 10-15 मिलियन लोग अपने-अपने धार्मिक बहुलता वाले राष्ट्रों में शामिल होने के लिए सीमाएँ पार कर गए।

- इस पलायन के साथ भयानक साम्प्रदायिक हिंसा भी हुई, जिसके तहत लगभग 2 मिलियन मौतों और व्यापक अत्याचारों का अनुमान है।

भारत और पाकिस्तान पर दीर्घकालिक प्रभाव

- नवगठित राष्ट्रों को शरणार्थियों का एकीकरण, साम्प्रदायिक तनाव, और शासन संरचनाएँ बनाने जैसे विशाल चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

- विभाजन ने भविष्य के संघर्षों के लिए बीज भी बोए, विशेष रूप से कश्मीर क्षेत्र को लेकर, जो आज भी एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम

- विभाजन ने न केवल सीमाओं को पुनः परिभाषित किया, बल्कि पहचान पर भी स्थायी प्रभाव डाला, जिसमें धर्म भारत और पाकिस्तान दोनों में राष्ट्रीय पहचान का एक केंद्रीय पहलू बन गया।

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संबंध बाधित हुए, जिससे सांस्कृतिक पहचानों का पुनर्गठन हुआ, जो आज भी विकसित हो रहा है।

आर्थिक परिणाम

- विभाजन ने आर्थिक संबंधों और व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया, उद्योगों और कृषि भूमि को दोनों देशों के बीच विभाजित किया।

- समय के साथ, दोनों राष्ट्रों को अपनी आर्थिक पथों को बनाना पड़ा, जिसमें विभिन्न स्तरों की सफलता और चुनौतियाँ थीं।

राजनीतिक विरासत

- दक्षिण एशिया का राजनीतिक परिदृश्य अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान ने क्रमशः अपने आपको धर्मनिरपेक्ष और इस्लामी गणराज्यों के रूप में स्थापित किया।

- विभाजन की विरासत राजनीति पर प्रभाव डालती है, जिसमें साम्प्रदायिकता, राष्ट्रवाद, और क्षेत्रीय स्वायत्तता के मुद्दे प्रमुख बने हुए हैं।

निष्कर्ष

- 1947 का विभाजन दक्षिण एशियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण चिह्न है क्योंकि इसने न केवल भौगोलिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि क्षेत्र में समाज, संस्कृति, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर गहरे और स्थायी प्रभाव डाले।

- इस घटना को समझना समकालीन दक्षिण एशिया की जटिलताओं को समझने के लिए आवश्यक है।

|

389 docs|527 tests

|