बिपन चंद्र का सारांश: भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार की संरचना और आर्थिक नीतियाँ | UPSC CSE (हिंदी) के लिए पुरानी और नई एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें PDF Download

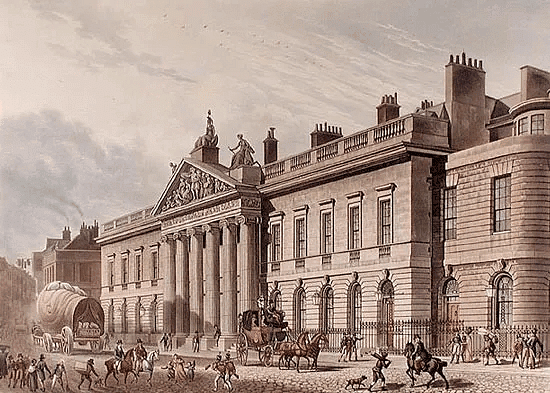

ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक नीतियाँ

ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने के बाद इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए उपयुक्त शासन विधियाँ स्थापित करनी पड़ीं। इसमें वर्षों के दौरान प्रशासनिक नीतियों को अनुकूलित करना शामिल था ताकि इसके मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, जो थे: लाभ बढ़ाना, भारत में ब्रिटिश संपत्तियों की लाभप्रदता को बढ़ाना और भारत में ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखना।

ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्देश्य

- लाभ अधिकतमकरण: ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार और शासन के माध्यम से अपने लाभ को बढ़ाना था।

- ब्रिटिश हितों को बढ़ावा देना: एक अन्य प्रमुख उद्देश्य भारतीय क्षेत्रों की लाभप्रदता को ब्रिटेन के लाभ के लिए बढ़ाना था।

- ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखना: कंपनी ने भारत में ब्रिटिश वर्चस्व को बनाए रखने और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, इसे सभी अन्य उद्देश्यों पर प्राथमिकता दी।

कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना

- स्थिरता बनाए रखना: कंपनी ने भारत में व्यापार और संसाधनों के शोषण को निर्बाध सुनिश्चित करने के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया।

प्रशासनिक संरचना का विकास

- बंगाल में प्रारंभिक शासन: प्रारंभ में, कंपनी के अधिकारियों ने बंगाल के प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए बिना लाभकारी व्यापार और कर संग्रह जारी रखने का लक्ष्य रखा।

- डुअल गवर्नमेंट अवधि (1765-1772): इस समय, भारतीय अधिकारी ब्रिटिश नियंत्रण के तहत काम कर रहे थे, जिससे शक्ति और जिम्मेदारी का विभाजन स्पष्ट होता है।

- प्रत्यक्ष प्रशासन की ओर संक्रमण: 1772 में कंपनी ने बंगाल का प्रत्यक्ष प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन वाणिज्यिक शासन में अंतर्निहित समस्याओं के कारण चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं।

ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ

- राजनीतिक शक्ति की गतिशीलता: कंपनी, जो मुख्य रूप से एक वाणिज्यिक संगठन थी, ने भारत में दूरस्थ अंग्रेजी प्राधिकरण से लाखों लोगों पर राजनीतिक शक्ति स्थापित करने में चुनौतियों का सामना किया। नियंत्रण और समन्वय: भारत में अधिकारियों और क्षेत्रों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, जिसमें बंगाल, मद्रास और बॉम्बे शामिल हैं, लॉजिस्टिकल बाधाओं का सामना करना पड़ा।

वाणिज्यिक शोषण और आलोचनाएँ

- लाभ-प्रेरित प्रथाएँ: कंपनी के अधिकारियों ने अवैध व्यापार प्रथाओं और शोषण में संलग्न होकर अत्यधिक व्यक्तिगत धन की वृद्धि की। सामाजिक प्रतिक्रिया: कंपनी की समृद्धि ने अन्य ब्रिटिश समूहों के बीच असंतोष को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के व्यापार एकाधिकार को तोड़ने और उसके अधिकारियों की निंदा करने के प्रयास हुए।

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच संघर्ष को समझना

18वीं शताब्दी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश राजनीतिक हस्तियों से विरोध का सामना करना पड़ा, जो भारत में इसकी शक्ति और प्रभाव को लेकर चिंतित थे। यह संघर्ष कंपनी के संचालन और ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी निगरानी के तरीके में महत्वपूर्ण बदलावों का कारण बना।

लक्ष्य और उद्देश्य

- लक्ष्य: क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी के विरुद्ध आलोचना के मुख्य लक्ष्य थे। उद्देश्य: विरोधियों का उद्देश्य कंपनी को बदनाम करना था, इसके अधिकारियों (जिन्हें "नबॉब" कहा जाता था) की निंदा करके इसकी लोकप्रियता और प्रभाव को कम करना।

राजनीतिक हित और नियंत्रण

- लाभ के इच्छुक: कई मंत्री और संसद के सदस्य बंगाल के अधिग्रहण से व्यक्तिगत लाभ की तलाश में थे और चाहते थे कि कंपनी ब्रिटिश सरकार को कर अदा करे। नियंत्रण की चिंताएँ: ब्रिटिश राजनेताओं को डर था कि कंपनी की शक्ति और धन ब्रिटिश राजनीति और समाज को भ्रष्ट कर सकते हैं।

भ्रष्टाचार और प्रभाव

18वीं शताब्दी के अंत में संसदीय राजनीति अत्यधिक भ्रष्ट थी, जिसमें कंपनी और उसके अधिकारियों ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सीटें खरीद ली थीं। इस बात का डर था कि कंपनी, अपने भारतीय संसाधनों के साथ, ब्रिटिश सरकार पर अत्यधिक प्रभाव प्राप्त कर सकती है।

चुनौतियाँ और सुधार

- कंपनी के विशेषाधिकारों के खिलाफ विरोध बढ़ा, विशेष रूप से मुक्त व्यापार पूंजीवाद के समर्थकों जैसे कि एडम स्मिथ से।

- ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों की अधिक निकटता से निगरानी करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया।

- परिवर्तन: कंपनी की शासकीय निकाय की संरचना में बदलाव किया गया और ब्रिटिश सरकार की निगरानी की अनुमति दी गई।

- प्रावधान: भारत में एक गवर्नर-जनरल की नियुक्ति की गई और कोलकाता में न्याय का प्रशासन करने के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई।

इन प्रयासों के बावजूद, रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी की क्रियाओं को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में चुनौतियों का सामना किया, जिससे कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच निगरानी और शक्ति संतुलन के लिए चल रही लड़ाई को उजागर किया।

भारत में ब्रिटिश प्रशासन का विकास

भारत में ब्रिटिश शासन के ऐतिहासिक संदर्भ में, शक्ति की संरचना और गतिशीलता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आइए हम उन प्रमुख विधायी अधिनियमों और प्रशासनिक विकासों के माध्यम से हुए परिवर्तन का अध्ययन करें।

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट

- भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ने शक्ति संतुलन को बदल दिया, गवर्नर-जनरल को अपने परिषद की दया पर छोड़ दिया।

- इस अधिनियम के अंतर्गत, तीन परिषद के सदस्य किसी भी मुद्दे पर गवर्नर-जनरल को बहुमत से हरा सकते थे, जिससे निर्णय लेने में संभावित गतिरोध उत्पन्न हो सकता था।

- वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने इस अधिनियम के अंतर्गत पहले गवर्नर-जनरल के रूप में कार्य किया, बार-बार अपने परिषद के सदस्यों से टकराते थे, जिससे प्रशासनिक बाधाएँ उत्पन्न होती थीं।

- अधिनियम ने इंग्लैंड में पूर्वी भारत कंपनी और उसके विरोधियों के बीच बढ़ते संघर्ष को संबोधित करने में विफलता दिखाई।

- कंपनी द्वारा भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन भ्रष्टाचार, दमन, और आर्थिक गलत प्रबंधन से ग्रस्त था।

पिट का भारत अधिनियम 1784

ब्रिटिश राजनीतिक आवश्यकताओं और रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों के कारण, 1784 का पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों और प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया। इसने एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की, जिसमें दो कैबिनेट मंत्री सहित छह आयुक्त शामिल थे, जो भारतीय मामलों की निगरानी करते थे। नियंत्रण बोर्ड ने निदेशक मंडल और भारत सरकार को मार्गदर्शन प्रदान किया और महत्वपूर्ण मामलों में सीधे आदेश जारी कर सकता था। इस अधिनियम ने भारत में शासन के ढांचे को पुनर्गठित किया, जिससे शक्ति गवर्नर-जनरल और तीन सदस्यों की परिषद के हाथों में सौंपी गई। इस अधिनियम ने युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामलों में बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया।

- इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों और प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया।

प्रभाव और निहितार्थ

- पिट का भारत अधिनियम ब्रिटिश उपनिवेशवादी नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक था, जिसका उद्देश्य शासन को सरल बनाना और प्राधिकरण को केंद्रीकृत करना था।

- ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, जिसमें कंपनी ब्रिटिश राष्ट्रीय हितों का उपकरण बनी रही।

- इस अधिनियम ने सुनिश्चित किया कि विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश शासक वर्ग भारत के संसाधनों और सामरिक महत्व से लाभान्वित हो सकें।

- ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों ने भारत में ब्रिटिश अधिकारियों को नियुक्त और बर्खास्त करने का अधिकार बनाए रखा, जिससे उनका प्रभाव बना रहा।

- ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों ने भारत में ब्रिटिश अधिकारियों को नियुक्त और बर्खास्त करने का अधिकार बनाए रखा, जिससे उनका प्रभाव बना रहा।

भारत में ब्रिटिश नियंत्रण और आर्थिक नीतियाँ (1757-1857)

ब्रिटिशों ने भारत पर विभिन्न संसद अधिनियमों और आर्थिक नीतियों के माध्यम से एक मजबूत पकड़ बनाई, जिनका उद्देश्य अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम करना और भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण रखना था।

शासन में परिवर्तन

- 1786 का पिट का भारत अधिनियम गवर्नर-जनरल को ऐसे मामलों में परिषद को दरकिनार करने का अधिकार देता है जो सुरक्षा, शांति और भारत में साम्राज्य के हितों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- 1813 और 1833 के चार्टर अधिनियमों ने पूर्वी भारत कंपनी की शक्तियों को धीरे-धीरे कम कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप भारत और चीन में इसके व्यापारिक एकाधिकार का अंत हुआ।

- कंपनी के कर्ज भारतीय सरकार द्वारा संभाले गए, जिसने इसके शेयरधारकों को 10% लाभांश की भी गारंटी दी।

- गवर्नर-जनरल इन काउंसिल भारत का वास्तविक शासक बन गया, जो ब्रिटिश सरकार की निगरानी में था, जबकि भारतीयों के पास प्रशासन में कोई अधिकार नहीं था।

- भारत में ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीयों को अधिकार की स्थिति से बाहर रखा, जबकि शक्ति कंपनी के निर्देशकों की कोर्ट, ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले नियंत्रण बोर्ड, और गवर्नर-जनरल के पास केंद्रित थी।

- गवर्नर-जनरल ने परिषद को दरकिनार करने की शक्ति के साथ, ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का प्रभावी शासन किया।

ब्रिटिश शासन के उद्देश्य

- ब्रिटिश शासन का प्राथमिक उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था, जिसका लाभ ब्रिटिश हितों, जिसमें पूर्वी भारत कंपनी और ब्रिटेन के निर्माता शामिल थे, को मिलता था।

- भारत से अपेक्षा की गई थी कि वह अपने विजय और विदेशी शासन के खर्चों को उठाए, जबकि आर्थिक नीतियाँ ब्रिटिश लाभ को भारत की कीमत पर अधिकतम करने के लिए बनाई गई थीं।

- 1600 से 1757 तक, पूर्वी भारत कंपनी एक व्यापारिक निगम के रूप में कार्यरत थी, जो भारतीय उत्पादों के बदले में भारत में सामानों का आयात करती थी, मुख्यतः वस्त्र और मसालें, जिन्हें विदेश में बेचा जाता था।

- कंपनी के लाभ भारतीय वस्त्रों के निर्यात से उत्पन्न हुए, जिससे उसने ब्रिटेन और अन्य देशों में भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खोजे।

- यह रणनीति भारतीय उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देती थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय शासकों ने कंपनी के कारखानों की स्थापना का समर्थन क्यों किया।

ब्रिटिश व्यापार नीतियों का भारतीय वस्त्र उद्योग पर प्रभाव

18वीं सदी के दौरान, ब्रिटिश निर्माताओं ने इंग्लैंड में भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता से खतरा महसूस किया, जिससे वस्त्र फैशन में बदलाव और भारतीय वस्त्र व्यापार को प्रतिबंधित करने के प्रयास हुए।

ब्रिटिश बाजार पर प्रभाव

- ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय निर्माताओं के दबाव में आकर भारतीय वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किए, जिससे उनके आयात पर भारी जुर्माने और शुल्क लगाए गए।

कंपनी का प्रभाव और शोषण

- 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर और अधिक नियंत्रण प्राप्त किया, अपने शक्ति का उपयोग कर व्यापार को नियंत्रित किया और भारतीय बुनकरों का शोषण किया।

- कंपनी ने बुनकरों को कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया, दूसरों के लिए काम करने की उनकी स्वतंत्रता को सीमित किया, और संसाधनों का एकाधिकार किया, जिससे बुनकरों के लिए शोषण और वित्तीय नुकसान हुआ।

भारतीय वस्त्र उद्योग का Decline

- ब्रिटिश सरकार ने अपने औद्योगिक विकास की रक्षा के लिए इंग्लैंड में प्रवेश करने वाले भारतीय वस्त्रों पर उच्च शुल्क लगाए, जिससे भारतीय बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

- ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के साथ, ब्रिटिश उद्योग ने उन्नति की, जिससे भारतीय हस्तशिल्प में गिरावट आई क्योंकि वे सस्ते ब्रिटिश सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष कर रहे थे।

कुल मिलाकर प्रभाव

औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, इसके भारत के साथ आर्थिक संबंधों को बदल दिया और सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को नाटकीय रूप से परिवर्तित किया। इस अवधि ने आधुनिक मशीनों, कारखानों और पूंजीवाद की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया, जिसने भारतीय कारीगरों की कीमत पर ब्रिटेन के औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया।

ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति

ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी जिसने तेज आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नतियों और महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से समाज को रूपांतरित किया। आइए इस क्रांतिकारी युग में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों को समझते हैं।

ब्रिटिश विदेशी व्यापार का विस्तार

- ब्रिटिश व्यापार ने सदियों से युद्ध और उपनिवेशीकरण के माध्यम से विदेशी बाजारों पर अधिकार करके व्यापक रूप से वृद्धि की।

- अफ्रीका, पश्चिमी इंडीज, भारत और अन्य क्षेत्रों में निर्यात बाजारों ने ब्रिटेन के औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा दिया।

- उपनिवेशों और अविकसित देशों ने ब्रिटेन को कच्चे माल प्रदान किए, जिसे ब्रिटेन ने फिर से इन देशों को निर्मित वस्तुओं के रूप में बेचा।

पूंजी संचय और निवेश

- ब्रिटेन ने व्यापारियों और औद्योगिकists के हाथों में महत्वपूर्ण पूंजी संचय की, जिसने नई मशीनों और कारखानों में निवेश को सुविधाजनक बनाया।

- भारत जैसे उपनिवेशों से निकाली गई संपत्ति ने औद्योगिक विकास को वित्तपोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जनसंख्या वृद्धि और श्रम आपूर्ति

- 1740 के बाद ब्रिटिश जनसंख्या में तेजी से वृद्धि ने बढ़ती औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए एक बड़ा और सस्ता श्रमिक बल प्रदान किया।

- 1780 के बाद पचास वर्षों में जनसंख्या दोगुनी हो गई, जिससे विकसित होते उद्योगों में श्रम की मांग को पूरा किया गया।

सरकारी प्रभाव और बाजार का विस्तार

ब्रिटिश सरकार, जो वाणिज्यिक और निर्माण संबंधी हितों से प्रभावित थी, ने अन्य देशों के साथ बाजारों और उपनिवेशों के लिए सक्रिय प्रतिस्पर्धा की।

प्रौद्योगिकी में प्रगति

- प्रौद्योगिकी में विकास, जैसे कि स्पिनिंग जेनी और भाप इंजन जैसी आविष्कारों ने औद्योगिक विकास को प्रेरित किया।

- निर्माताओं ने मौजूदा प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया और विस्तारित बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए नए आविष्कार किए।

औद्योगिक क्रांति का सामाजिक प्रभाव

- औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश समाज को मौलिक रूप से बदल दिया, जिससे तेजी से आर्थिक प्रगति हुई और आधुनिक जीवन स्तर की नींव रखी गई।

- उन्नत और अविकसित देशों के बीच जीवन स्तर में अंतर बढ़ा, क्योंकि बाद के देशों में औद्योगीकरण की कमी थी।

औद्योगिक क्रांति का समाज और व्यापार संबंधों पर प्रभाव

औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए, इसके सामाजिक ढांचे और व्यापार संबंधों को बदल दिया। आइए हम इस अवधि के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करें और इसके प्रभावों के बारे में विस्तार से जानें।

शहरीकरण और सामाजिक वर्ग

- शहरी वृद्धि: जैसे-जैसे उद्योग फूलने लगे, अधिक पुरुष कारखाना शहरों में चले गए, जिससे शहरीकरण में वृद्धि हुई।

- नए सामाजिक वर्ग: दो विशिष्ट वर्ग उभरे— उद्योगपति जो कारखानों के मालिक थे और श्रमिक जो दैनिक मजदूरी के लिए काम करते थे।

- जीवन की परिस्थितियाँ: श्रमिक गरीबों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो ग्रामीण जीवन से उखड़कर भीड़भाड़ वाले, अस्वच्छ शहरों में रहने के लिए मजबूर हुए, जहाँ आवास अपर्याप्त थे।

- कार्य की परिस्थितियाँ: श्रमिकों को कारखानों और खानों में लंबे घंटे (14-16 घंटे प्रति दिन) काम करना पड़ा, जिनकी वेतन कम थी और यहां तक कि 4 या 5 वर्ष के बच्चे भी कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे।

- सुधार: 19वीं सदी के मध्य तक कुछ जीवन स्तर और आय में सुधार होने लगे।

भारत के व्यापार संबंधों पर प्रभाव

- निर्माताओं का उदय: ब्रिटेन में एक शक्तिशाली निर्माताओं का वर्ग अपने उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और कच्चे माल का आयात करने के लिए प्रयासरत था।

- ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष: ब्रिटिश निर्माताओं ने अपने व्यापार हितों को बढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष किया, जिसके परिणामस्वरूप 1813 में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया।

- ब्रिटिश प्रभुत्व: एकाधिकार समाप्त होने के बाद, ब्रिटिश वस्तुएं भारतीय बाजारों में भर गईं, जिससे पारंपरिक भारतीय उद्योगों को खतरा था।

- सरकारी नीतियाँ: भारत में ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू किया, ब्रिटिश वस्तुओं को बढ़ावा दिया और पश्चिमी उत्पादों की खपत बढ़ाने के लिए भारत में आधुनिकीकरण का प्रयास किया।

भारत के लिए परिणाम

- आर्थिक उपनिवेशीकरण: भारत को औद्योगिक इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनने का सामना करना पड़ा, जिसमें भारतीय हस्तशिल्प मशीन से बने ब्रिटिश उत्पादों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे।

- व्यापार प्रथाएँ: भारत को न्यूनतम टैक्स पर ब्रिटिश वस्तुओं को स्वीकार करना पड़ा, जबकि ब्रिटिश अधिकारियों ने विदेशी वस्तुओं की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए भूमि राजस्व को कम करने का समर्थन किया।

- आधुनिकीकरण प्रयास: भारत के आधुनिककरण के प्रयास किए गए ताकि भारतीय जनसंख्या में पश्चिमी वस्तुओं की मांग बढ़ सके।

ब्रिटिश उपनिवेशी व्यापार नीतियों का भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर प्रभाव

उपनिवेशीय काल के दौरान, भारतीय हस्तनिर्मित वस्तुओं को ब्रिटिश मिलों के उद्भव के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो भाप शक्ति जैसी नवाचारों के माध्यम से अपनी उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ा रही थीं। आइए देखते हैं कि ये व्यापार गतिशीलताएँ भारतीय उद्योगों को कैसे प्रभावित करती थीं:

भारतीय उद्योगों की सुरक्षा

यदि कोई सरकार भारतीय हितों को प्राथमिकता देती, तो वह भारतीय उद्योगों को उच्च टैरिफ के साथ संरक्षित करती और पश्चिमी तकनीकों को अपनाती, जैसा कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के इतिहास में देखा गया है।

ब्रिटिश आयातों का प्रभाव

ब्रिटिश वस्तुओं ने भारतीय बाजारों में बिना किसी रुकावट के धावा बोल दिया, जिससे विदेशी आयातों में तेज वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश कपास आयात 1813 में £110,000 से बढ़कर 1856 में £6,300,000 हो गया।

भेदभावपूर्ण व्यापार प्रथाएँ

जबकि भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में प्रवेश करने पर भारी शुल्क का सामना करना पड़ा, ब्रिटिश वस्तुओं को भारतीय बाजारों में स्वतंत्र पहुँच मिली। यहां तक कि जब ब्रिटिश उद्योगों ने तकनीकी रूप से भारतीय हस्तशिल्प को पीछे छोड़ दिया, तब भी भारतीय निर्यातों को ब्रिटेन में उच्च टैरिफ का सामना करना पड़ा।

निषेधात्मक आयात शुल्क

भारतीय वस्तुओं को ब्रिटेन में अत्यधिक शुल्कों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय निर्यात में भारी गिरावट आई। उदाहरण के लिए, भारतीय कालिको पर 67% शुल्क, भारतीय मुसलिन पर 37%, और भारतीय चीनी पर इसके लागत मूल्य से तीन गुना अधिक शुल्क लगाया गया।

ब्रिटिश व्यापार नीति की आलोचना

ब्रिटिश इतिहासकार एच.एच. विल्सन ने ब्रिटिश व्यापार नीतियों की अन्यायपूर्णता की आलोचना की, यह बताते हुए कि कैसे निषेधात्मक शुल्क और आदेशों ने भारतीय उद्योगों को दबाया ताकि ब्रिटिश निर्माताओं को लाभ हो सके, अंततः भारतीय उत्पादन क्षमताओं के पतन की ओर ले गया।

भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ

भारत में ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के दौरान, पूर्वी भारत कंपनी द्वारा लागू की गई आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। आइए इन नीतियों के प्रमुख बिंदुओं और प्रभावों को सरल शब्दों में समझते हैं।

ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव

- निर्यात पर ध्यान का परिवर्तन: भारत को तैयार माल के बजाय कच्चे माल जैसे कच्चा कपास, कच्चा रेशम, नील, चाय, और खाद्यान्न का निर्यात करने के लिए मजबूर किया गया, जो ब्रिटिश उद्योगों के लिए आवश्यक थे।

- अफीम व्यापार: ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत की अफीम को चीन में बेचने को बढ़ावा दिया, भले ही इसके हानिकारक प्रभाव थे। इस व्यापार ने ब्रिटिशों और कंपनी के प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण राजस्व लाया।

- ब्रिटिश व्यापार नीति का उद्देश्य: पूर्वी भारत कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश वस्तुओं का उपभोक्ता और ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनाना था।

धन की निकासी

- आर्थिक बहिर्वाह की परिभाषा ब्रिटिशों ने भारत की संपत्ति का एक हिस्सा व्यवस्थित रूप से ब्रिटेन में स्थानांतरित किया, बिना इसके बदले में पर्याप्त आर्थिक लाभ प्रदान किए। यह प्रथा ब्रिटिश शासन के लिए अद्वितीय थी।

ब्रिटिशों ने भारत की संपत्ति का एक हिस्सा व्यवस्थित रूप से ब्रिटेन में स्थानांतरित किया, बिना इसके बदले में पर्याप्त आर्थिक लाभ प्रदान किए। यह प्रथा ब्रिटिश शासन के लिए अद्वितीय थी।

आर्थिक बहिर्वाह और उपनिवेशी भारत में परिवहन का विकास

उपनिवेशी भारत में, इंग्लैंड की ओर धन का एक महत्वपूर्ण बहिर्वाह हुआ, जिसे आर्थिक बहिर्वाह कहा जाता है। यह कई कारकों के कारण था, जैसे कि अंग्रेज़ अधिकारियों की तनख्वाह, अंग्रेज़ व्यापारियों की व्यापारिक दौलत, और भी बहुत कुछ। इसके अतिरिक्त, परिवहन अवसंरचना का विकास ब्रिटिश आर्थिक हितों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।

- राजस्व का उपयोग पूर्व के भारतीय शासकों की तरह जो राजस्व को देश के भीतर पुनर्निवेश करते थे, ब्रिटिशों ने भारत से निकाले गए करों और आय का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन में भेज दिया, जिससे भारत के संसाधनों की कमी हुई।

- बंगाल से प्रारंभिक बहिर्वाह 1757 में बंगाल से संपत्ति का बहिर्वाह शुरू हुआ, जब कंपनी के अधिकारियों ने विभिन्न भारतीय स्रोतों से निकाली गई विशाल दौलत को ब्रिटेन भेजना शुरू किया, जो स्थानीय राजस्व संग्रह से काफी अधिक थी।

- कंपनी का नियंत्रण और शोषण ईस्ट इंडिया कंपनी, विशेष रूप से बंगाल के राजस्व पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद, इन राजस्व का उपयोग करके भारतीय वस्तुएं खरीदने और उन्हें इंग्लैंड में निर्यात करने के द्वारा बहिर्वाह को बढ़ा दिया, जिससे बंगाल की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

भारत से इंग्लैंड की आर्थिक निर्गमन

- भारत में ब्रिटिश अधिकारी और व्यापारी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेजते थे, जिससे आर्थिक निर्गमन में योगदान होता था।

- इस निर्गमन की सटीक मात्रा का अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसे 1757 से 1857 के बीच ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था।

- लॉर्ड एलेनबोरो, एक प्रमुख व्यक्ति, ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भारत हर साल ब्रिटेन को लाखों पाउंड भेज रहा था, जिसमें न्यूनतम रिटर्न था।

- जॉन सुलिवन, एक अन्य अधिकारी, ने आर्थिक प्रणाली की तुलना एक स्पंज से की, जो भारत से धन को अवशोषित कर इंग्लैंड में स्थानांतरित करता था।

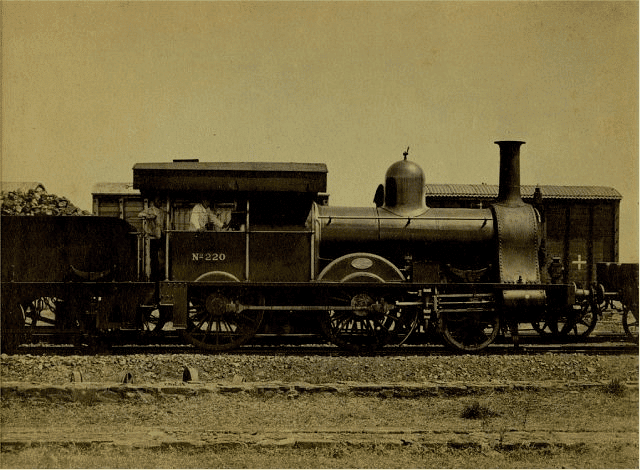

परिवहन बुनियादी ढांचे का विकास

- 19वीं सदी के मध्य तक भारत में परिवहन के साधन बैल गाड़ियों, ऊंटों और पैक घोड़ों तक सीमित थे।

- व्यापार के लिए कुशल परिवहन की आवश्यकता को पहचानते हुए, ब्रिटिशों ने नदियों पर स्टीमशिप पेश किए और सड़क सुधारों की शुरुआत की, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड परियोजना शामिल थी।

- रेलवे के परिचय के साथ महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जो 1830 और 1840 के दशक में इंग्लैंड में तेजी से फैल रहा था।

- रेलवे को भारत में ब्रिटिश हितों के लिए महत्वपूर्ण माना गया, जो विशाल उपमहाद्वीप में सामान, कच्चे माल, और सैनिकों के परिवहन को सुगम बनाता था।

उपनिवेशीय भारत में रेलवे का विकास

उपनिवेशीय भारत में रेलवे के विकास का इतिहास परिवहन के तरीकों के विकास और आर्थिक, राजनीतिक, और साम्राज्यवादी हितों के अंतर्विरोध की कहानी है। आइए इस अवधि के दौरान भारत में रेलवे प्रणाली को आकार देने वाले प्रमुख बिंदुओं में गहराई से जाएं।

भारत में प्रारंभिक रेलवे विकास

- शुरुआत: 1831 में, भारत में रेलवे बनाने का विचार मद्रास में सामने आया, जिसमें प्रारंभ में घोड़े खींचने वाली गाड़ियों की कल्पना की गई थी। 1834 में इंग्लैंड में भाप से चलने वाली रेलवे का प्रस्ताव दिया गया।

- सरकारी समर्थन: इंग्लैंड के रेलवे समर्थक, वित्तीयदाता और भारत के साथ व्यापार करने वाले व्यापारी, साथ ही वस्त्र निर्माताओं ने निजी कंपनियों द्वारा भारतीय रेलवे के निर्माण और संचालन के लिए समर्थन किया। सरकार द्वारा इन कंपनियों को उनके निवेश पर न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई।

- पहली रेलवे लाइन: पहली रेलवे लाइन, जो बंबई को ठाणे से जोड़ती थी, 1853 में चालू हुई।

लॉर्ड डलहौज़ी की दृष्टि

- तेज़ विकास: लॉर्ड डलहौज़ी, जो 1849 से गवर्नर-जनरल थे, ने व्यापक रेलवे विकास का समर्थन किया। 1853 में, उन्होंने चार मुख्य ट्रंक लाइनों की योजना बनाई जो आंतरिक क्षेत्रों को प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ेंगी और देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ेंगी।

रेलवे निर्माण का विकास

- राज्य पहलों की ओर संक्रमण: 1869 तक, 4,000 मील से अधिक रेलवे का निर्माण गारंटी प्राप्त कंपनियों द्वारा किया गया था। हालांकि, यह प्रणाली महंगी और धीमी थी, जिसके कारण सरकार ने नए रेलवे परियोजनाओं को राज्य उद्यमों के रूप में लेने का निर्णय लिया।

- जन-निजी भागीदारी: 1880 के बाद, रेलवे का निर्माण निजी और राज्य प्रयासों के मिश्रण के माध्यम से किया गया। 1905 तक, लगभग 28,000 मील रेलवे चालू हो चुके थे।

भारतीय रेलवे विकास के प्रमुख पहलू

- ब्रिटिश निवेश की प्रधानता: भारतीय रेलवे में 350 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का अधिकांश हिस्सा ब्रिटिश निवेशकों से आया, जबकि भारतीय पूंजी का योगदान न्यूनतम था।

- आर्थिक चुनौतियाँ: पहले 50 वर्षों तक, रेलवे वित्तीय रूप से लाभहीन उद्यम थे, जो निवेश की गई पूंजी पर लाभ नहीं उत्पन्न कर सके।

- साम्राज्यवादी ध्यान: रेलवे की योजना, निर्माण, और प्रबंधन में ब्रिटिश आर्थिक, राजनीतिक, और सैन्य हितों को स्थानीय आवश्यकताओं पर प्राथमिकता दी गई।

- आर्थिक प्रभाव: रेलवे लाइनों का मुख्य उद्देश्य भारत के कच्चे माल उत्पादक क्षेत्रों को निर्यात बंदरगाहों से जोड़ना था, जो भारतीय उद्योगों की बाजार पहुंच और कच्चे माल के स्रोतों की आवश्यकताओं की अनदेखी करता था।

- दर में असमानताएँ: रेलवे दरें आयात और निर्यात को लाभ पहुंचाने के लिए संरचित की गई थीं, जिससे आंतरिक सामानों के परिवहन को हानि हुई। कुछ रेलवे लाइनों का निर्माण उच्च लागत पर ब्रिटिश साम्राज्य के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बर्मा और उत्तर-पश्चिम भारत जैसे क्षेत्रों में किया गया।

भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी नीतियाँ

ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान भारत में कई प्रमुख नीतियाँ लागू की गईं, जिनका भारतीय जनसंख्या के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। आइए इन नीतियों और उनके निहितार्थों पर चर्चा करें।

ब्रिटिश डाक प्रणाली और टेलीग्राफ का परिचय

- ब्रिटिश ने भारत में एक कुशल डाक प्रणाली स्थापित की और टेलीग्राफ की शुरुआत की।

- 1853 में, कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई, जिसने संचार में क्रांति ला दी।

- लॉर्ड डलहौसी ने डाक टिकटों की शुरुआत की, जिसने पहले के प्रणाली को बदल दिया जहाँ पत्र भेजने पर नकद भुगतान आवश्यक था।

- डाक दरों को मानकीकृत किया गया, और पूरे देश में पत्रों के लिए आधा अन्ना का समान शुल्क लिया गया।

- इन सुधारों से पहले, डाक शुल्क दूरी के आधार पर भिन्न होते थे, कभी-कभी यह एक कुशल भारतीय श्रमिक की चार दिनों की मजदूरी के बराबर हो जाता था।

भूमि राजस्व नीति

- ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार, प्रशासनिक खर्च और विस्तार युद्धों का वित्तपोषण भारतीय किसानों या रायट्स पर भारी बोझ डालता था।

- ब्रिटिशों ने भारत में अपने संचालन को बनाए रखने के लिए भारतीय जनसंख्या पर भारी कर लगाया।

- ऐतिहासिक रूप से, भारतीय राज्य ने कृषि उत्पादन का एक हिस्सा भूमि राजस्व के रूप में एकत्र किया, या तो सीधे या जमींदारों जैसे मध्यस्थों के माध्यम से।

स्थायी समझौता

- 1765 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व (देवानी) पर नियंत्रण प्राप्त किया।

- प्रारंभ में, कंपनी ने पुराने राजस्व संग्रह प्रणाली को जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन बाद में सीधे प्रबंधन का विकल्प चुना।

- राजस्व संग्रह को उच्चतम बोलीदाताओं को नीलाम किया गया, जिससे राजस्व संग्रह में अस्थिरता आई।

- यह अस्थिरता कृषि प्रयासों को प्रभावित करती थी क्योंकि किसान (रायट्स) और राजस्व संग्रहकर्ता (जमींदार) भविष्य के आकलनों के बारे में अनिश्चित थे।

बंगाल और बिहार में स्थायी समझौता

18वीं सदी के अंत में, बंगाल और बिहार में एक महत्वपूर्ण भूमि राजस्व प्रणाली, जिसे स्थायी समाधान (Permanent Settlement) कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में स्थापित की गई। इस प्रणाली ने भूमि मालिकों, कृषकों और सरकार के बीच संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए।

जमींदारों का भूमि मालिकों में रूपांतरण

स्थायी समाधान के अंतर्गत:

- जमींदार और राजस्व संग्रहक भूमि मालिक बन गए।

- उन्हें भूमि राजस्व संग्रह करने का कार्य सौंपा गया और वे अपनी जमींदारी की भूमि के मालिक बन गए।

- उनके स्वामित्व के अधिकारों को वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया।

- कृषक केवल किरायेदार बन गए, जिससे उनके पारंपरिक भूमि अधिकार समाप्त हो गए।

अधिकारों और स्थिति में परिवर्तन

कृषकों पर प्रभाव:

- कृषकों को चराई, वन भूमि, सिंचाई नहरों, मछली पकड़ने और आवासीय भूखंडों के अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

- किराए में वृद्धि के खिलाफ सुरक्षा हटा ली गई।

- कृषक जमींदारों के निर्णयों के प्रति असुरक्षित रह गए।

राजस्व वितरण और दायित्व

राजस्व वितरण और दायित्व:

- जमींदारों को अपनी किराया आय का 10/11 हिस्सा राज्य को देना आवश्यक था।

- वे केवल 1/11 हिस्सा अपने पास रखते थे।

- राजस्व भुगतान स्थायी रूप से निर्धारित किए गए, भले ही आय में वृद्धि हुई हो।

- जमींदारों को फसल विफलता के मामले में भी राजस्व का भुगतान करना होता था।

राजस्व का प्रारंभिक निर्धारण

राजस्व दरों का निर्धारण:

- राजस्व दरों को जमींदारों से परामर्श किए बिना मनमाने तरीके से निर्धारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उच्च दरें लागू हुईं।

- इस दृष्टिकोण का उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व अधिकतम करना था।

जमींदारी अधिकारों को मान्यता

ब्रिटिशों द्वारा ज़मींदारी अधिकारों की मान्यता:

- 1793 से पहले, ज़मींदारों के पास ज़मीन पर पूर्ण स्वामित्व अधिकार नहीं थे।

- ब्रिटिशों ने गलती से ज़मींदारों को इंग्लैंड के जमींदारों के समान समझा।

- ज़मींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी के किरायेदार माना जाता था, न कि स्वतंत्र ज़मीन के मालिक।

ब्रिटिश जमींदारों से तुलना

ब्रिटिश जमींदारों से भिन्नताएँ:

- ब्रिटिश जमींदारों के पास ज़मीन का स्वामित्व दोनों किरायेदारों और राज्य के संबंध में था।

- हालांकि, ज़मींदार राज्य के अधीन थे और अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर के रूप में चुकाते थे।

- अगर ज़मींदार समय पर राजस्व का भुगतान करने में असफल रहते, तो उन्हें अपनी ज़मीन खोने का खतरा होता था।

औपनिवेशिक भारत में ज़मीन निपटान प्रणाली

औपनिवेशिक भारत में, ब्रिटिशों ने ज़मीन के राजस्व संग्रह को प्रबंधित करने और नियंत्रण स्थापित करने के लिए विभिन्न भूमि निपटान प्रणालियों को पेश किया। आइए इन प्रणालियों को सरल और विस्तृत रूप से समझें:

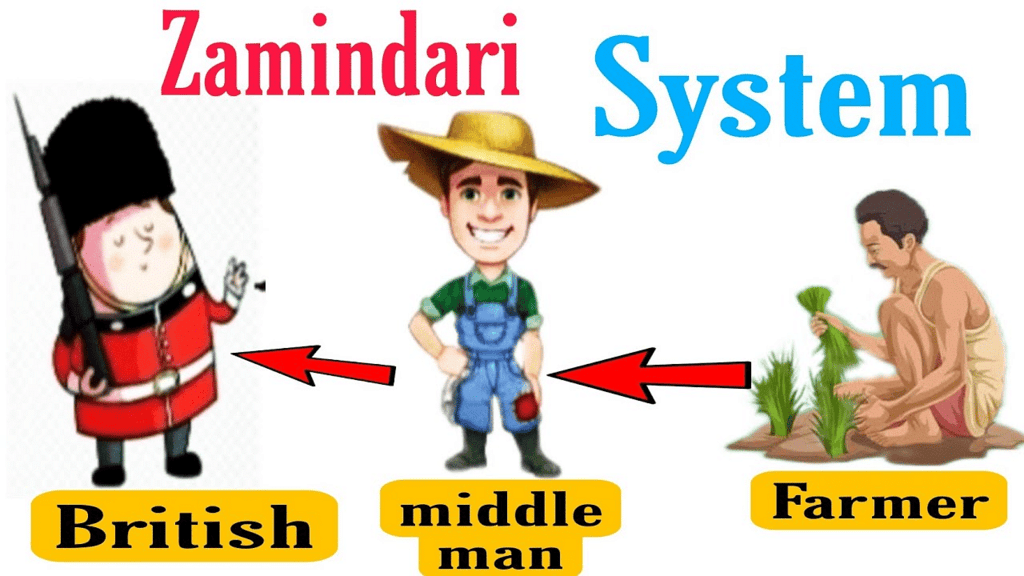

ज़मींदारी निपटान प्रणाली

- ब्रिटिशों ने राजनीतिक, वित्तीय और प्रशासनिक कारणों से ज़मींदारों को ज़मीन के मालिक के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया।

- उन्होंने स्थानीय सहयोगियों की आवश्यकता महसूस की जो उनके शासन को समर्थन दें और भारतीय जनसंख्या और उनके बीच एक बफर के रूप में कार्य करें।

- ज़मींदारों की एक समृद्ध वर्ग का निर्माण ब्रिटिश सरकार के लिए स्वतंत्रता आंदोलनों के खिलाफ समर्थन सुनिश्चित करता था।

- 1793 में स्थायी निपटान का उद्देश्य कंपनी की आय को स्थिर करना था, जिसमें ज़मीन के राजस्व को निश्चित करना और इसे कुछ ज़मींदारों के माध्यम से सरल बनाना शामिल था।

- यह उम्मीद की गई थी कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी क्योंकि ज़मींदारों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा बिना बढ़ते राजस्व की मांग के डर के।

- यह प्रणाली उड़ीसा, मद्रास के कुछ हिस्सों और वाराणसी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित की गई।

अस्थायी ज़मींदारी निपटान

केंद्र भारत और अवध के कुछ क्षेत्रों में, एक अस्थायी निपटान पेश किया गया, जहाँ जमींदारों के पास भूमि थी लेकिन उन्हें समय-समय पर संशोधित राजस्व का भुगतान करना पड़ता था। एक और समूह के जमींदार तब उभरे जब भूमि उन लोगों को दी गई जिन्होंने विदेशी शासकों की निष्ठा से सेवा की।

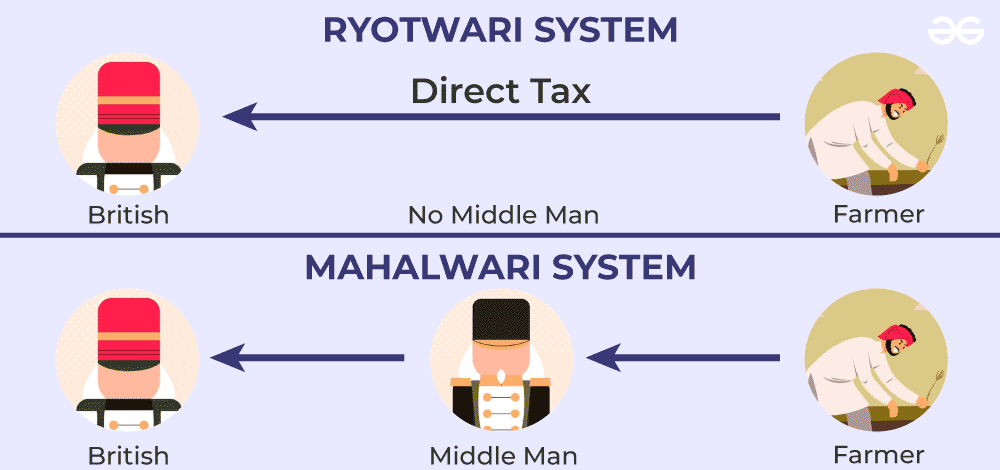

रियोटवारी निपटान प्रणाली

- दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमी भारत में पेश की गई, यह प्रणाली जमींदारों को छोड़कर सीधे किसानों के साथ भूमि राजस्व का निपटान करती थी।

- समर्थकों का तर्क था कि स्थायी निपटान के तहत, कंपनी जमींदारों के साथ राजस्व साझा करती थी, जिससे वित्तीय हानि और किसानों का शोषण होता था।

- रियोटवारी प्रणाली ने किसानों को भूमि स्वामी के रूप में मान्यता दी, जो भूमि राजस्व के भुगतान के अधीन थे, जिससे सीधी जिम्मेदारी और स्वामित्व सुनिश्चित हुआ।

- समर्थकों का मानना था कि यह पारंपरिक प्रथाओं को दर्शाती है और किसानों के लिए एक बेहतर प्रणाली प्रदान करती है।

- यह प्रणाली 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी में पेश की गई।

- इस प्रणाली के अंतर्गत, राजस्व की मांग हर 20 से 30 वर्ष में समय-समय पर संशोधित की जाती थी।

- किसानों को स्वामित्व अधिकार नहीं मिलते थे और उन्हें उच्च राजस्व मांगों का सामना करना पड़ता था।

- सरकार भूमि राजस्व को कर के बजाय भाड़ा मानती थी।

- किसानों को सूखा या बाढ़ के कारण फसल विफलता के मामले में भी राजस्व का भुगतान करना पड़ता था।

महलवारी प्रणाली

- जमींदारी निपटान का एक संशोधित संस्करण।

- गंगा घाटी, उत्तर-पश्चिम प्रांतों, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पंजाब में पेश की गई।

- राजस्व निपटान गांव दर गांव या संपत्ति दर संपत्ति किया गया।

- महलवारी क्षेत्रों में भूमि राजस्व को समय-समय पर संशोधित किया गया।

ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव

ब्रिटिश नीतियों ने भूमि को एक ऐसा वस्तु में बदल दिया जिसे खरीदा और बेचा जा सकता था।

- भूमि बिक्री योग्य, बंधक योग्य और स्थानांतरित योग्य हो गई।

- किसानों ने अपनी भूमि पर नियंत्रण खो दिया और यदि वे राजस्व का भुगतान करने में असफल रहे, तो वे इसे खो सकते थे।

- निजी स्वामित्व का परिचय राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने और भूमि सुधार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था।

भारतीय गांवों की पारंपरिक स्थिरता बाधित हो गई।

- ग्राम्य समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे।

- नए प्रणाली ने स्थानीय समुदायों से शक्ति को केंद्रीकृत प्राधिकरणों की ओर स्थानांतरित कर दिया।

- किसानों को उच्च राजस्व मांगों और स्वामित्व अधिकारों की कमी के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

|

389 docs|527 tests

|