एनसीईआरटी सारांश: परिवहन और संचार - 1 | UPSC CSE (हिंदी) के लिए पुरानी और नई एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें PDF Download

| Table of contents |

|

| सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) |

|

| भारत में सड़क वितरण: |

|

| रेल परिवहन |

|

| जल परिवहन |

|

| वायु परिवहन |

|

परिवहन एवं संचार

परिवहन और संचार का उपयोग हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि हमें चीजों को उनके उपलब्धता के स्थान से उपयोग के स्थान पर ले जाना है।

1. भारत में सड़क परिवहन:

- सारांश: भारत का सड़क नेटवर्क वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है, जो 2005 के अनुसार 33.1 लाख किमी फैला हुआ है। 85% यात्री और 70% माल परिवहन सड़क पर निर्भर करते हैं, जो विशेष रूप से छोटे दूरी के लिए उपयुक्त है।

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भारत में सीमित आधुनिक सड़क परिवहन था। 1943 में 'नागपुर योजना' सड़क विकास के लिए बनाई गई, लेकिन कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी रहीं। स्वतंत्रता के बाद, सुधार के लिए एक बीस वर्षीय सड़क योजना (1961) प्रस्तुत की गई।

2. सड़कों का वर्गीकरण:

- राष्ट्रीय राजमार्ग (NH): सड़कें जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्मित और बनाए रखी जाती हैं। राज्य के बीच परिवहन, रक्षा आंदोलन और महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने के लिए रणनीतिक महत्व रखती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत (NHAI) द्वारा 1995 से प्रबंधित। NH केवल 2% कुल सड़क लंबाई का निर्माण करते हैं लेकिन 40% सड़क यातायात को संभालते हैं।

- राज्य राजमार्ग (SH): राज्य सरकारों द्वारा निर्मित और बनाए रखी जाती हैं। राज्य की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती हैं। कुल सड़क लंबाई का 4% बनाती हैं।

- जिला सड़कें: जिला मुख्यालयों को जिले में अन्य महत्वपूर्ण नोड्स से जोड़ती हैं। कुल सड़क लंबाई का 14% योगदान करती हैं।

- ग्रामीण सड़कें: ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण। भारत में कुल सड़क लंबाई का 80% बनाती हैं। घनत्व क्षेत्रीय रूप से भूगर्भीय विशेषताओं के आधार पर भिन्न होता है।

- अन्य सड़कें: सीमा सड़कें: सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा रणनीतिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में बनाई गई हैं। अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग: पड़ोसी देशों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देते हैं, भारत के साथ संपर्क को बढ़ाते हैं।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)

स्थापना: मई 1960 में आर्थिक विकास को तेज करने और रक्षा तत्परता को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया।

महत्वपूर्ण सड़कें: उत्तर और पूर्वोत्तर सीमाओं के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

उपलब्धियां: मार्च 2005 तक 40,450 किमी से अधिक सड़कें बनाई गईं। उल्लेखनीय परियोजनाओं में चंडीगढ़ से मनाली और लेह जैसे ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में सड़कें शामिल हैं।

जिम्मेदारियाँ: सड़क निर्माण से लेकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने तक के कार्यों के साथ बहुआयामी निर्माण एजेंसी।

भारत में सड़क वितरण:

- घनत्व भिन्नता: असमान वितरण, जिसमें घनत्व जम्मू और कश्मीर में 10.48 किमी से लेकर केरल में 387.24 किमी तक भिन्न होता है। राष्ट्रीय औसत घनत्व 75.42 किमी है।

- निर्धारण कारक: भूभाग की प्रकृति और आर्थिक विकास का स्तर।

- भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक: निर्माण की सुविधा और लागत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं; मैदानी इलाकों में घनत्व अधिक और सड़क की गुणवत्ता बेहतर होती है, जबकि पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में यह कम होती है।

- उत्तर और प्रमुख दक्षिणी राज्य उच्च सड़क घनत्व रखते हैं, जबकि हिमालयी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, और राजस्थान में घनत्व कम है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएँ

उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर: उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर और तमिलनाडु के कन्याकुमारी (कोच्चि-सेलेमपुर सहित) को 4,076 किमी लंबे सड़क से जोड़ना है। पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर को असम के सिलचर को गुजरात के पोर्ट टाउन पोरबंदर से 3,640 किमी सड़क लंबाई से जोड़ने के लिए योजनाबद्ध किया गया है।

रेल परिवहन

1. भारतीय रेल का इतिहास और अवलोकन:

- शुरुआत: भारतीय रेल की शुरुआत 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किमी की लाइन के साथ हुई।

- आकार और महत्व: भारत में सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम। 63,221 किमी का विस्तृत नेटवर्क।

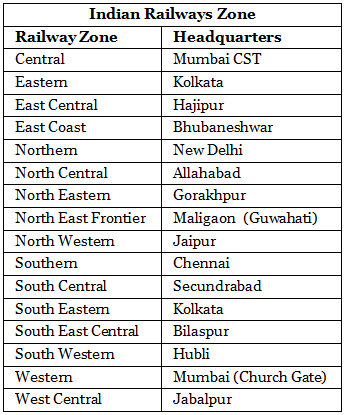

- प्रबंधन संरचना: इसके विशाल आकार के कारण इसे सोलह क्षेत्रों में विभाजित किया गया। केंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली विशाल नेटवर्क के कारण चुनौतियों का सामना करती है।

2. क्षेत्र-वार प्रदर्शन:

- रेलवे क्षेत्र: रेलवे नेटवर्क को कुशलतापूर्वक प्रबंधित और संचालित करने के लिए सोलह क्षेत्रों की स्थापना की गई।

- प्रत्येक क्षेत्र एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है।

- तालिका डेटा: क्षेत्र-वार प्रदर्शन डेटा भारतीय रेलवे के संचालन संबंधी पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

3. रेलवे मार्गों का विकास:

- उपनिवेशीय युग की कनेक्टिविटी: प्रारंभिक रेलवे विकास का ध्यान कस्बों, कच्चे माल उत्पादक क्षेत्रों, बागान, पहाड़ी स्टेशनों, और छावनी कस्बों को जोड़ने पर था।

- स्वतंत्रता के बाद का विस्तार: स्वतंत्रता के बाद, रेलवे मार्गों का विस्तार अन्य क्षेत्रों में हुआ, जिससे देशव्यापी कनेक्टिविटी में योगदान मिला।

- महत्वपूर्ण विकास - कोंकण रेलवे: कोंकण रेलवे (1998): रोहा (कर्नाटक) से मंगलौर तक 760 किमी की पटरियां। मुंबई और मंगलौर को पश्चिमी तट पर जोड़ती है। 146 नदियों, 2000 पुलों, और 91 सुरंगों के साथ अद्वितीय इंजीनियरिंग उपलब्धि, जिसमें एशिया की सबसे लंबी सुरंगें (6.5 किमी) शामिल हैं। कर्नाटक, गोवा, और महाराष्ट्र सरकारों का संयुक्त उद्यम।

4. रेलवे नेटवर्क का क्षेत्रीय वितरण:

- घनत्व वाले क्षेत्र: रेलवे उन क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित हैं जो शहरों, कच्चे माल के उत्पादन क्षेत्रों, पहाड़ी स्टेशनों, और छावनी शहरों के चारों ओर हैं।

- कम घनत्व वाले क्षेत्र: पहाड़ी राज्यों, उत्तर-पूर्वी राज्यों, भारत के मध्य भागों, और राजस्थान में अपेक्षाकृत कम घनत्व वाला नेटवर्क है।

5. सामूहिक परिवहन में रेलवे की भूमिका:

- लगातार महत्व: अन्य परिवहन के तरीकों के बावजूद, रेलवे देश में सामूहिक परिवहन का प्राथमिक साधन बना हुआ है।

6. ग्रामीण सड़कें और प्रधान मंत्री ग्रामीन सड़क योजना:

- विशेष प्रोत्साहन: ग्रामीण सड़कों पर प्रधान मंत्री ग्रामीन सड़क योजना के तहत ध्यान केंद्रित किया गया।

- उद्देश्य: हर गाँव को एक प्रमुख शहर से सभी मौसमों में चलने वाली सड़क से जोड़ना।

जल परिवहन

1. जलमार्गों का महत्व:

- बहुपरकारीता: यात्रियों और माल यातायात के लिए आवश्यक। विशेष रूप से भारी और बड़े सामान के लिए उपयुक्त। इसे परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है।

- ईंधन दक्षता और पर्यावरण के अनुकूलता: जल परिवहन ईंधन-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है।

2. जलमार्गों के प्रकार:

- आंतरिक जलमार्ग: पारंपरिक परिवहन का तरीका जो रेलवे से पहले का है। सड़क और रेल के मुकाबले में आया। सिंचाई के मोड़ ने नेविगेशन को प्रभावित किया। भारत में 14,500 किमी के नेविगेबल जलमार्ग हैं, जो परिवहन में लगभग 1% का योगदान करते हैं। इसमें नदियाँ, नहरें, बैकवाटर, खाड़ी आदि शामिल हैं। 3,700 किमी के प्रमुख नदियों में से केवल 2,000 किमी नेविगेबल हैं, और 4,300 किमी की नेविगेबल नहरों में से 900 किमी का उपयोग किया जाता है।

- आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण: 1986 में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव, और नियमन के लिए स्थापित किया गया। तीन आंतरिक जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया (विवरण तालिका में)। दस अन्य आंतरिक जलमार्गों को संभावित उन्नति के लिए पहचाना गया।

- केरल के बैकवाटर का महत्व: केरल में बैकवाटर (कडल) सस्ता परिवहन प्रदान करते हैं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। केरल के बैकवाटर में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस (वल्लंकली) आयोजित की जाती है।

- राष्ट्रीय जलमार्ग:

- राष्ट्रीय जलमार्ग - 1: इलाहाबाद से हल्दिया (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली)

- राष्ट्रीय जलमार्ग - 2: सादिया से धुबरी (ब्रह्मपुत्र नदी)

- राष्ट्रीय जलमार्ग - 3: कोल्लम से कोट्टापुरम (वेस्ट कोस्ट कैनाल, चंपाकारा कैनाल, और उद्योग मंडल कैनाल)

3. महासागरीय जलमार्ग:

- भूगोलिक अवलोकन: भारत की तटरेखा लगभग 7,517 किमी है, जिसमें द्वीप शामिल हैं। बारह प्रमुख और 185 छोटे बंदरगाह महासागरीय मार्गों का समर्थन करते हैं।

- आर्थिक महत्व: भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें 95% विदेशी व्यापार मात्रा और 70% मूल्य महासागरीय मार्गों के माध्यम से होता है। यह द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच परिवहन को सुगम बनाता है।

वायु परिवहन

वायु परिवहन का महत्व:

- गति और दक्षता: यह गति का सबसे तेज़ साधन है, जो यात्रा के समय को काफी कम करता है।

- भारत जैसे बड़े देश के लिए आवश्यक है, जहां भौगोलिक और जलवायु विविधता है।

- अंतर कम करना: यह दूरी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ती है।

2. वायु परिवहन का विकास और प्रबंधन:

- ऐतिहासिक अवलोकन: 1911 में इलाहाबाद और नैनी के बीच एयरमेल संचालन के साथ शुरू हुआ।

- स्वतंत्रता के बाद महत्वपूर्ण विकास हुआ।

- भारत सरकार की विमानपत्तन प्राधिकरण 126 हवाई अड्डों का प्रबंधन करती है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय, घरेलू और नागरिक क्षेत्र शामिल हैं।

- वायु परिवहन में निगम: राष्ट्रीयकरण के कारण एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की स्थापना हुई।

- निजी कंपनियाँ इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं, जो यात्री सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।

3. भारतीय एयरलाइंस का इतिहास:

- महत्वपूर्ण घटनाएँ:

- 1911: इलाहाबाद और नैनी के बीच वायु परिवहन की शुरुआत।

- 1947: भारतीय नेशनल एयरवेज, टाटा संस लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, और डेक्कन एयरवेज जैसी प्रमुख कंपनियों ने वायु परिवहन प्रदान किया।

- 1951: भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया, और कालिंगा एयरलाइंस ने सेवाओं में शामिल हुए।

- 1953: राष्ट्रीयकरण के कारण दो निगमों का गठन हुआ - एयर इंडिया इंटरनेशनल और इंडियन एयरलाइंस (अब 'इंडियन' के नाम से जाना जाता है)।

- वर्तमान संचालन: एयर इंडिया: यह विश्व स्तर पर यात्रियों और माल के लिए अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएँ प्रदान करता है।

- 2005 में घरेलू यात्रा में 24.3 मिलियन यात्री और 20 लाख मीट्रिक टन माल शामिल था।

- पवन हंस पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएँ प्रदान करता है और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है।

4. तेल और गैस पाइपलाइन्स:

- सुविधा और दक्षता: पाइपलाइन तरल, गैस और यहाँ तक कि ठोस पदार्थों को स्लरी में परिवर्तित करके लंबी दूरी तक ले जाने के लिए कुशल होती हैं।

- ऑइल इंडिया लिमिटेड (OIL): कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न।

- असम के नाहरकाटिया तेल क्षेत्र से बिहार के बड़ौनी रिफाइनरी तक एशिया की पहली क्रॉस-कंट्री पाइपलाइन (1,157 किमी) का निर्माण किया।

- हाल के विकास: पश्चिमी क्षेत्र में व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क (अंकलेश्वर-कोयाली, मुंबई हाई-कोयाली, हजीरा-विजापुर-जगदीशपुर)।

- सालया (गुजरात) से मथुरा (उत्तर प्रदेश) तक 1256 किमी की पाइपलाइन का निर्माण।

- चल रही परियोजना: नुमालिगढ़ से सिलीगुड़ी तक 660 किमी की पाइपलाइन।

5. संचार नेटवर्क:

- ऐतिहासिक विकास: ड्रम की धुन, धुआँ संकेत, और तेज़ धावकों से लेकर आधुनिक साधनों जैसे डाकघर, टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन और उपग्रहों तक का विकास।

- संचार के तरीके: व्यक्तिगत संचार प्रणाली: इंटरनेट सबसे प्रभावी और उन्नत साधन के रूप में खड़ा है।

- ई-मेल के माध्यम से सीधे संपर्क की सुविधा, विशाल जानकारी तक पहुँच, और ई-कॉमर्स।

- जानकारी तक लागत-कुशल और प्रभावी पहुँच।

6. भारतीय रेलवे - रेल चौड़ाई के आधार पर तीन प्रकार:

- ब्रॉड गेज: दो रेलों के बीच की दूरी: 1.616 मीटर। भारत में कुल लंबाई महत्वपूर्ण है।

- मीटर गेज: दो रेलों के बीच की दूरी: एक मीटर। कुल लंबाई का 21.02%।

- नैरो गेज: दो रेलों के बीच की दूरी: 0.762 मीटर या 0.610 मीटर। कुल लंबाई का 4.49%।

|

389 docs|527 tests

|