NCERT सारांश: मानव पूंजी और मानव विकास - 1 | UPSC CSE (हिंदी) के लिए पुरानी और नई एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें PDF Download

दोनों शब्द समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनके बीच एक स्पष्ट अंतर है। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के लिए अनिवार्य हैं, क्योंकि केवल तभी जब लोगों में पढ़ने और लिखने की क्षमता हो और वे एक लंबी और स्वस्थ जीवन जी सकें, वे अन्य विकल्प चुन सकेंगे जो उनके लिए मूल्यवान हैं। दूसरी ओर, मानव पूंजी मानव को एक साधन के रूप में मानती है, जिसका अंत लक्ष्य उत्पादकता में वृद्धि है। इस दृष्टिकोण में, शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई भी निवेश उत्पादक नहीं माना जाता यदि यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ावा नहीं देता है। मानव विकास के दृष्टिकोण से, मानव स्वयं में एक अंत है। मानव कल्याण को शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश के माध्यम से बढ़ाया जाना चाहिए, भले ही ऐसा निवेश श्रम उत्पादकता में वृद्धि न लाए। इसलिए, बुनियादी शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, चाहे उनका श्रम उत्पादकता में योगदान कुछ भी हो। इस दृष्टिकोण में, प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार है, अर्थात्, प्रत्येक व्यक्ति का साक्षर होने और एक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है।

भारत में मानव पूंजी निर्माण: महान संभावनाएं

इस अनुभाग में हम भारत में मानव पूंजी निर्माण का विश्लेषण करेंगे। हमने पहले ही सीखा है कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी पर प्रशिक्षण, प्रवासन और इन शिक्षा और स्वास्थ्य की जानकारी में निवेश का परिणाम है, जो मानव पूंजी निर्माण के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हम जानते हैं कि हमारा देश एक संघीय देश है जिसमें एक संघीय सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें (महानगर निगम, नगरपालिकाएं और ग्राम पंचायतें) हैं। भारत के संविधान में प्रत्येक स्तर की सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया गया है। Accordingly, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च सभी तीन स्तरों की सरकारों द्वारा एक साथ किए जाने हैं।

क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य की देखरेख कौन करता है? भारत में शिक्षा क्षेत्र का विश्लेषण करने से पहले, हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। हम समझते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों, निजी और सामाजिक लाभ उत्पन्न करती हैं, और यही कारण है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा बाजारों में निजी और सार्वजनिक संस्थानों का अस्तित्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय दीर्घकालिक प्रभाव डालता है और इसे आसानी से पलटा नहीं जा सकता; इसलिए, सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चे को किसी स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाता है जहाँ आवश्यक सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो बच्चे को दूसरे संस्थान में स्थानांतरित करने का निर्णय लेने से पहले काफी नुकसान हो चुका होगा।

इसके अलावा, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के पास सेवाओं की गुणवत्ता और उनकी लागत के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है। इस स्थिति में, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाता एकाधिकार शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और शोषण में संलग्न होते हैं। इस स्थिति में सरकार की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि इन सेवाओं के निजी प्रदाता सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करें और सही मूल्य चार्ज करें।

भारत में, संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा शिक्षा क्षेत्र को विनियमित किया जाता है। इसी प्रकार, संघ और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र को विनियमित किया जाता है। हमारे जैसे विकासशील देश में, जहाँ बड़ी संख्या में जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, हम में से कई लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अलावा, हमारे लोगों का एक बड़ा हिस्सा सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा तक पहुँचने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त, जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को नागरिकों का अधिकार माना जाता है, तो यह अनिवार्य है कि सरकार deserving नागरिकों और सामाजिक रूप से दबाए गए वर्गों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। संघ और राज्य दोनों सरकारें, वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में व्यय बढ़ा रही हैं ताकि शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने और भारतीयों की औसत शैक्षणिक उपलब्धि को काफी बढ़ाने का उद्देश्य पूरा किया जा सके।

भारत में शिक्षा क्षेत्र

शिक्षा पर सरकारी व्यय में वृद्धि: सरकार द्वारा किया गया यह व्यय दो तरीकों से व्यक्त किया जाता है (i) 'कुल सरकारी व्यय' का प्रतिशत (ii) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का प्रतिशत। 'कुल सरकारी व्यय' में शिक्षा के व्यय का प्रतिशत यह दर्शाता है कि शिक्षा सरकारी योजनाओं में कितनी महत्वपूर्ण है। 'GDP में शिक्षा के व्यय' का प्रतिशत यह बताता है कि हमारे आय का कितना हिस्सा देश में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिबद्ध किया जा रहा है। 1952-2002 के दौरान, कुल सरकारी व्यय के प्रतिशत के रूप में शिक्षा व्यय 7.92 से 13.17 तक बढ़ा और GDP के प्रतिशत के रूप में यह 0.64 से 4.02 तक बढ़ा। इस अवधि में शिक्षा व्यय में वृद्धि समान रूप से नहीं हुई और इसमें असमान वृद्धि और गिरावट रही। यदि हम इसमें व्यक्तियों और परोपकारी संस्थानों द्वारा किए गए निजी व्यय को शामिल करें, तो कुल शिक्षा व्यय बहुत अधिक होना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा कुल शिक्षा खर्च का एक बड़ा हिस्सा लेती है और उच्च / तृतीयक शिक्षा (कॉलेजों, पॉलिटेक्निक्स और विश्वविद्यालयों जैसे उच्च शिक्षा के संस्थान) का हिस्सा सबसे कम है। हालांकि, औसतन, सरकार तृतीयक शिक्षा पर कम खर्च करती है, लेकिन तृतीयक शिक्षा में 'छात्र प्रति खर्च' प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। इसका यह मतलब नहीं है कि वित्तीय संसाधनों को तृतीयक शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जब हम स्कूल शिक्षा का विस्तार करते हैं, तो हमें अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रशिक्षित होते हैं; इसलिए, सभी स्तरों की शिक्षा पर खर्च बढ़ाया जाना चाहिए।

प्रति व्यक्ति शिक्षा खर्च राज्यों के बीच काफी भिन्नता रखता है, जैसे कि लक्षद्वीप में ₹34440 से लेकर बिहार में ₹386 तक। इससे राज्यों के बीच शैक्षिक अवसरों और उपलब्धियों में भिन्नता आती है। यदि हम इसे विभिन्न आयोगों द्वारा सुझाए गए शिक्षा खर्च के वांछित स्तर से तुलना करें, तो हमें शिक्षा पर खर्च की कमी का एहसास होगा। 40 साल से अधिक समय पहले, शिक्षा आयोग (1964-66) ने सिफारिश की थी कि शिक्षा पर कम से कम 6 प्रतिशत जीडीपी खर्च किया जाए ताकि शैक्षिक उपलब्धियों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हो सके।

दिसंबर 2002 में, भारत सरकार ने, भारत के संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से, 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। भारत सरकार द्वारा 1998 में नियुक्त तापस मजूमदार समिति ने 6-14 वर्ष की आयु के सभी भारत के बच्चों को स्कूल शिक्षा के दायरे में लाने के लिए 10 वर्षों (1998-99 से 2006-07) में लगभग ₹1.37 लाख करोड़ खर्च का अनुमान लगाया। इस वांछित शिक्षा खर्च के स्तर की तुलना में जो लगभग 6 प्रतिशत जीडीपी के बराबर है, वर्तमान स्तर जो थोड़ा सा 4 प्रतिशत से अधिक है, काफी अपर्याप्त रहा है। सिद्धांत रूप में, 6 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है—इसे आने वाले वर्षों के लिए एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया है। 2000-05 के संघीय बजट में, भारत सरकार ने सभी संघ करों पर 2 प्रतिशत 'शिक्षा उपकर' लगाया। सरकार ने अनुमान लगाया कि ₹4,000-5,000 करोड़ की राजस्व प्राप्ति होगी और संपूर्ण राशि को प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करने के लिए निर्धारित किया गया। इसके अलावा, सरकार ने उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन और छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नए ऋण योजनाओं के लिए एक बड़ा खर्च मंजूर किया।

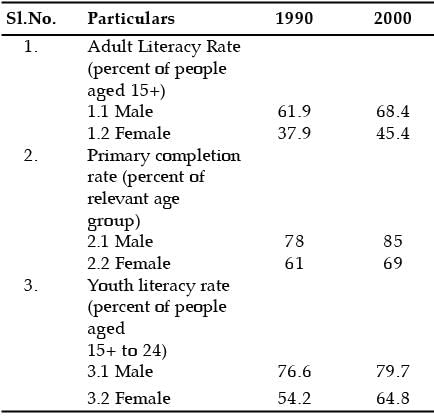

भारत में शैक्षिक उपलब्धियाँ: सामान्यतः, किसी देश में शैक्षिक उपलब्धियों को वयस्क साक्षरता स्तर, प्राथमिक शिक्षा पूर्णता दर और युवा साक्षरता दर के संदर्भ में दर्शाया जाता है। 1990 और 2000 के वर्षों के लिए ये आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

|

389 docs|527 tests

|