NCERT सारांश: न्यायपालिका - 1 | UPSC CSE (हिंदी) के लिए पुरानी और नई एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें PDF Download

परिचय

- कई बार, अदालतों को केवल व्यक्तियों या निजी पक्षों के बीच विवादों के मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है। लेकिन न्यायपालिका कुछ राजनीतिक कार्य भी करती है।

- न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत का सुप्रीम कोर्ट वास्तव में दुनिया के बहुत शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। 1950 से न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और उसकी रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अध्याय में आप न्यायपालिका की भूमिका और महत्व का अध्ययन करेंगे।

1. हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है?

- किसी भी समाज में, व्यक्तियों, समूहों और सरकार के बीच विवाद उत्पन्न होना निश्चित है। सभी ऐसे विवादों का समाधान एक स्वतंत्र निकाय द्वारा कानून के शासन के सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए।

- कानून के शासन का यह विचार यह संकेत करता है कि सभी व्यक्तियों - अमीर और गरीब, पुरुष या महिला, आगे या पीछे के जातियों - को एक ही कानून के अधीन होना चाहिए।

- न्यायपालिका की मुख्य भूमिका कानून के शासन की रक्षा करना और कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। यह व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, विवादों का समाधान कानून के अनुसार करता है, और सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र व्यक्तिगत या समूह तानाशाही में न बदले।

- यह सब करने के लिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र हो।

2. न्यायपालिका की स्वतंत्रता

सामान्य रूप से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि:

(i) सरकार के अन्य अंगों जैसे कि कार्यपालिका और विधायिका को न्यायपालिका के कार्यों में इस तरह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि वह न्याय करने में असमर्थ हो जाए।

(ii) सरकार के अन्य अंगों को न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(iii) न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए।

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी या जवाबदेही की अनुपस्थिति नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। इसलिए, यह संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं, और देश की जनता के प्रति जवाबदेह है।

- भारतीय संविधान ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। विधायिका न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल नहीं होती। इस प्रकार, यह माना गया कि पार्टी राजनीति नियुक्तियों की प्रक्रिया में भूमिका नहीं निभाएगी।

- न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति के पास वकील के रूप में अनुभव होना चाहिए और/या उसे कानून में अच्छी तरह से पारंगत होना चाहिए। व्यक्ति की राजनीतिक राय या उसकी राजनीतिक निष्ठा न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए मानदंड नहीं होना चाहिए।

- न्यायाधीशों का एक निश्चित कार्यकाल होता है। वे सेवानिवृत्ति की आयु तक कार्यालय में रहते हैं। केवल विशेष मामलों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। लेकिन अन्यथा, उनके पास कार्यकाल की सुरक्षा होती है। कार्यकाल की सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश बिना किसी भय या पक्षपात के कार्य कर सकें।

- संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की कठिन प्रक्रिया न्यायपालिका के सदस्यों को कार्यालय की सुरक्षा प्रदान करेगी।

- न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान यह प्रावधान करता है कि न्यायाधीशों की तनख्वाह और भत्ते विधायिका की स्वीकृति के अधीन नहीं हैं।

- न्यायाधीशों के कार्य और निर्णय व्यक्तिगत आलोचनाओं से मुक्त होते हैं। न्यायपालिका के पास उन लोगों को दंडित करने की शक्ति होती है जो अदालत के प्रति अवमानना के दोषी पाए जाते हैं। अदालत का यह अधिकार न्यायाधीशों को अनुचित आलोचना से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है।

- संसद न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती, सिवाय इसके कि जब एक न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो। यह न्यायपालिका को बिना भय के निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है।

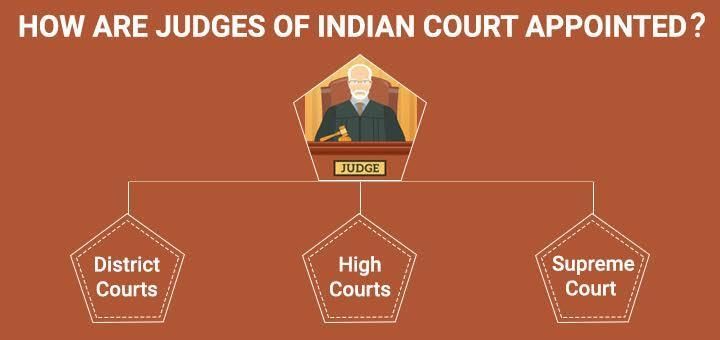

न्यायाधीशों की नियुक्ति

- न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक विवादों से मुक्त नहीं रही है। यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में कौन सेवा करता है - यह संविधान की व्याख्या में अंतर डालता है।

- न्यायाधीशों की राजनीतिक विचारधारा, सक्रिय और प्रभावशाली न्यायपालिका या नियंत्रित और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के प्रति उनके दृष्टिकोण, पारित विधियों के भाग्य पर प्रभाव डालते हैं।

- मंत्रिपरिषद, governors, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश - सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति के संबंध में, वर्षों से एक परंपरा विकसित हुई है जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। हालांकि, यह परंपरा दो बार टूटी। 1973 में A.N. Ray को तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को पार करते हुए CJI के रूप में नियुक्त किया गया। पुनः, न्यायमूर्ति M.H. Beg को न्यायमूर्ति H.R. Khanna को पार करते हुए नियुक्त किया गया (1975)।

- सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा CJI से 'परामर्श' करने के बाद नियुक्त किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि नियुक्तियों के मामलों में अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद के पास रहता है।

- यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1982 से 1998 के बीच बार-बार आया। प्रारंभ में, अदालत ने महसूस किया कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से परामर्शात्मक थी। फिर उसने यह विचार किया कि मुख्य न्यायाधीश की राय का पालन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए।

- अंततः, सुप्रीम कोर्ट ने एक नए प्रक्रिया को प्रस्तुत किया: इसने सुझाव दिया कि मुख्य न्यायाधीश को कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श करके नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करनी चाहिए। इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करते समय सामूहिकता के सिद्धांत की स्थापना की।

- इसलिए, वर्तमान में, नियुक्तियों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का निर्णय अधिक महत्व रखता है। इस प्रकार, न्यायपालिका की नियुक्तियों के मामलों में, सुप्रीम कोर्ट और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

➢ न्यायाधीशों का हटाना

- सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना भी अत्यंत कठिन है। सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल सिद्ध दुराचार या अयोग्यता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों को प्रस्तुत करने वाला एक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से मंजूर होना चाहिए।

- एक न्यायाधीश को हटाना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है और जब तक संसद के सदस्यों के बीच सामान्य सहमति न हो, एक न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता। यह भी ध्यान देने योग्य है कि नियुक्तियों में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है; जबकि विधायिका के पास हटाने का अधिकार होता है। इससे शक्ति का संतुलन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है।

- अब तक, संसद के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के हटाने का केवल एक मामला विचाराधीन आया है। उस मामले में, हालांकि प्रस्ताव को दो-तिहाई बहुमत मिला, लेकिन यह सदन की कुल शक्ति के बहुमत का समर्थन नहीं प्राप्त कर सका और इसलिए, न्यायाधीश को नहीं हटाया गया।

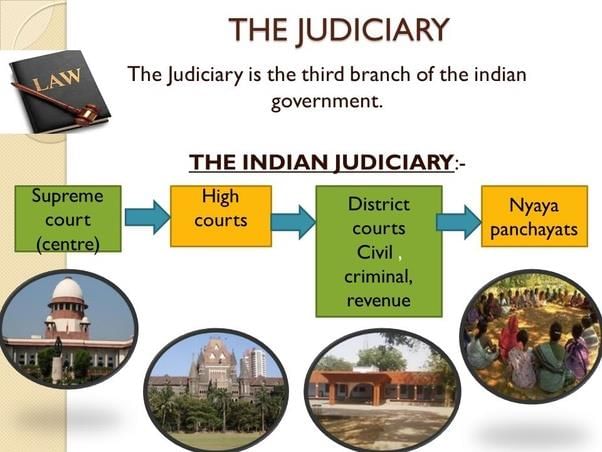

➢ न्यायपालिका की संरचना

भारतीय संविधान एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसका मतलब है कि दुनिया के कुछ अन्य संघीय देशों के विपरीत, भारत में अलग-अलग राज्य अदालतें नहीं हैं।

- भारतीय संविधान एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसका मतलब है कि दुनिया के कुछ अन्य संघीय देशों के विपरीत, भारत में अलग-अलग राज्य अदालतें नहीं हैं।

- भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिडीय है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, उच्च न्यायालय इसके नीचे हैं और जिला एवं अधीनस्थ अदालतें सबसे निचले स्तर पर हैं। निचली अदालतें उच्च अदालतों की प्रत्यक्ष निगरानी में कार्य करती हैं।

➢ सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधिकार

- भारत का सर्वोच्च न्यायालय दुनिया के किसी भी कोने में एक बहुत शक्तिशाली अदालतों में से एक है। हालांकि, यह संविधान द्वारा लगाए गए सीमाओं के भीतर कार्य करता है।

- सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और जिम्मेदारियाँ संविधान द्वारा परिभाषित की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय की विशिष्ट न्यायाधिकार या शक्तियों का क्षेत्र है।

मूल अधिकार क्षेत्र

- मूल अधिकार क्षेत्र का मतलब है वे मामले जिन्हें सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचारित किया जा सकता है, बिना निचली अदालतों में जाने के। संघीय संबंधों से संबंधित मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र इसे संघीय मुद्दों के सभी विवादों में एक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करता है। किसी भी संघीय देश में, संघ और राज्यों के बीच, और राज्यों के बीच कानूनी विवाद उत्पन्न होना निश्चित है।

- ऐसे मामलों का निपटारा करने की शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है। इसे मूल अधिकार क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसे मामलों को निपटाने की शक्ति है। न तो उच्च न्यायालय और न ही निचली अदालतें ऐसे मामलों को निपटा सकती हैं।

- इस क्षमता में, सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों का समाधान करता है, बल्कि संविधान में निर्धारित संघ और राज्य सरकारों के अधिकारों की व्याख्या भी करता है।

(i) न्यायाधीश को हटाने के लिए असफल प्रयास

- 1991 में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए पहला प्रस्ताव 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। न्यायमूर्ति रामास्वामी, पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान धन के गबन का आरोप लगाया गया।

- 1992 में, एक वर्ष बाद जब संसद ने महाभियोग की कार्यवाही शुरू की, एक उच्च-प्रोफाइल जांच आयोग जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल थे, ने न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी को “जनता के धन का निजी उपयोग और वैधानिक नियमों की लापरवाह अवहेलना करने के कारण कार्यालय के दुरुपयोग और नैतिक विकृति में दोषी” पाया।

- इस मजबूत आरोप के बावजूद, रामास्वामी को हटाने की सिफारिश करने वाले संसदीय प्रस्ताव से बच निकलने में सफल रहे। हटाने की सिफारिश करने वाले प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान से बचने का निर्णय लिया।

- इसलिए, प्रस्ताव को सदन की कुल शक्ति में से आधे का समर्थन नहीं मिल सका।

(ii) लिखित अधिकार क्षेत्र

किसी भी व्यक्ति, जिसका मूल अधिकार उल्लंघन किया गया है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपाय के लिए जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय विशेष आदेश writs के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी writs जारी कर सकते हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उनके पास उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का विकल्प होता है। ऐसे writs के माध्यम से, न्यायालय कार्यपालिका को किसी विशेष तरीके से कार्य करने या न करने के लिए आदेश दे सकते हैं।

|

389 docs|527 tests

|