NCERT सारांश: भारतीय संविधान | UPSC CSE (हिंदी) के लिए पुरानी और नई एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें PDF Download

भारतीय संविधान का अर्थ क्या है?

भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है।

यह दस्तावेज़ मूलभूत राजनीतिक कोड, संरचना, प्रक्रियाएँ, शक्तियाँ और सरकारी संस्थानों के कर्तव्यों का ढाँचा निर्धारित करता है और मूलभूत अधिकारों, निर्देशात्मक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को स्पष्ट करता है।

किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है?

किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है?

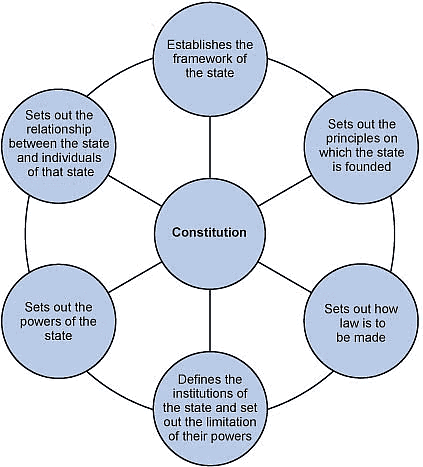

अधिकांश देशों के पास एक संविधान है, लेकिन सभी लोकतांत्रिक नहीं हैं। एक संविधान देश के आदर्शों और स्वभाव को परिभाषित करता है, जो नागरिकों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह पूरे देश को चलाने के लिए सभी नागरिकों द्वारा सहमति से बनाए गए नियमों और सिद्धांतों का एक सेट प्रदान करता है, जो सरकार के प्रकार और साझा आदर्शों को स्पष्ट करता है।

संविधानात्मक परिवर्तन का उदाहरण: नेपाल

- नेपाल ने एक राजतंत्र से लोकतंत्र में संक्रमण किया, जिससे लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाने के लिए एक नए संविधान की आवश्यकता हुई।

- राजनीतिक प्रणाली में परिवर्तन, जैसे नेपाल का लोकतंत्र की ओर बढ़ना, मौलिक नियमों में संशोधन की आवश्यकता पैदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप 2015 में एक नए संविधान को अपनाया गया।

- पिछला संविधान राजा और उसकी परिषद द्वारा शासन को परिभाषित करता था, जो राजनीतिक संक्रमण में संविधानात्मक परिवर्तन के महत्व को उजागर करता है।

लोकतंत्र में संविधान की भूमिका

- एक संविधान निर्णय लेने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों को स्पष्ट करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि नेता लोगों की ओर से जिम्मेदारी से शक्ति का प्रयोग करें।

- लोकतांत्रिक संविधान राजनीतिक नेताओं द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल करते हैं।

- उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे सभी के लिए समानता, जो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

तानाशाही के खिलाफ सुरक्षा

संविधान प्रमुख समूहों को कमजोर व्यक्तियों या समूहों पर अपने शक्ति का उपयोग करने से रोकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी के लिए न्याय हो। वे अंतःसामुदायिक और अंतःसामुदायिक प्रभुत्व के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं, समानता और न्याय को बनाए रखते हैं।

अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा

- संविधान व्यक्तियों को हानिकारक निर्णय लेने से रोकता है जो देश के मूल सिद्धांतों को कमजोर करते हैं।

- यह सुनिश्चित करता है कि क्षणिक भावनाएँ, जैसे कि राजनीतिक निराशा के समय में एक मजबूत नेता की चाह, नागरिक अधिकारों को कमजोर न करें।

- संविधान एक स्थिर ढाँचा बनाए रखता है जो लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है, दीर्घकालिक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है।

लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन

- लोकतांत्रिक समाजों में, संविधान आवश्यक मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि अधिकारों की सुरक्षा और स्थिरता हो।

- भारतीय संविधान का अध्ययन करने पर, हम देखते हैं कि ये लोकतांत्रिक आदर्श कैसे लोगों के लिए विशेष नियमों और सुरक्षा उपायों में अनुवादित होते हैं।

भारतीय संविधान: मुख्य विशेषताएँ

- बीसवीं सदी की शुरुआत तक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से लड़ रहा था।

- स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, राष्ट्रवादियों ने एक स्वतंत्र भारत की परिकल्पना की, जहाँ सभी को समान रूप से व्यवहार किया जाएगा और शासन में उनकी आवाज़ होगी।

- 1946 से संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने मिलकर तीन वर्षों में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया।

भारतीय संविधान की मसौदा समिति

संविधान सभा ने विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों वाले विविध समुदायों को एकजुट करने की चुनौती का सामना किया। संविधान का मसौदा तैयार करने के दौरान, भारत विभाजन की निकटता, अनिर्णीत रियासतों और व्यापक सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के कारण अशांति में था। संविधान जो सभा के सदस्यों द्वारा तैयार किया गया, वह विविधता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, राष्ट्रीय एकता के साथ-साथ गरीबी को सामाजिक-आर्थिक सुधारों के माध्यम से संबोधित करता है, और अपने प्रतिनिधियों को चुनने में लोगों की भागीदारी के महत्व को उजागर करता है।

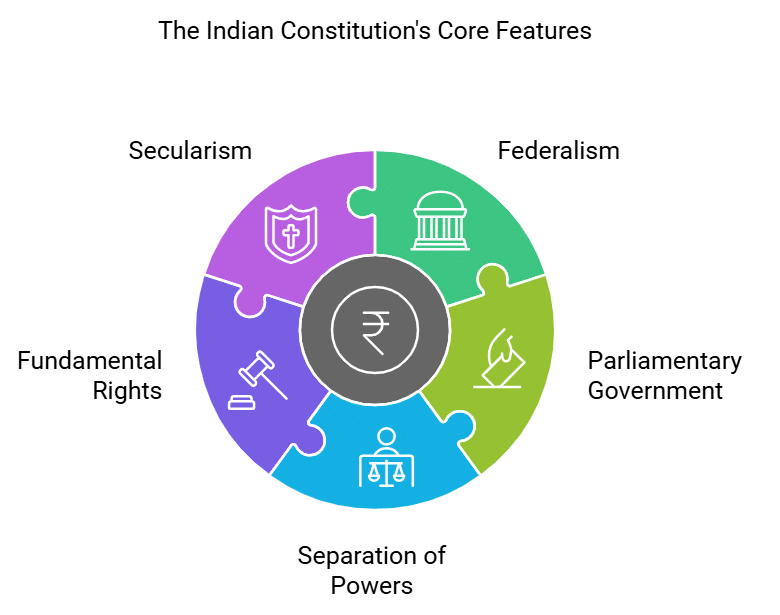

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ नीचे सूचीबद्ध हैं।

1. संघीयता

- यह अवधारणा देश के भीतर कई स्तरों की सरकार की उपस्थिति को संदर्भित करती है। भारत में, हम राज्य और केंद्रीय स्तर दोनों पर सरकारों को देखते हैं। पंचायत राज तीसरे स्तर की सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।

- भारत में समुदायों की विशाल विविधता ने एक ऐसे सरकारी प्रणाली की आवश्यकता को जन्म दिया जो केवल नई दिल्ली में स्थित व्यक्तियों में शक्ति को केंद्रित न करे। इसके बजाय, क्षेत्र-विशिष्ट चिंताओं को संबोधित करने के लिए राज्य स्तर पर एक अतिरिक्त सरकारी स्तर स्थापित करना आवश्यक था।

- हालाँकि भारत के प्रत्येक राज्य को कुछ क्षेत्रों में स्वायत्तता प्राप्त है, राष्ट्रीय महत्व के मामलों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा पारित कानूनों का पालन आवश्यक है।

- संविधान प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए कानून बनाने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों को निर्धारित करता है और उनके वित्तीय तंत्र को स्पष्ट करता है। संघीय प्रणाली के तहत, राज्यों को केवल केंद्रीय सरकार से ही नहीं, बल्कि संविधान से भी अधिकार प्राप्त होता है। हर व्यक्ति भारत में इन विभिन्न सरकारी स्तरों द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है।

2. संसदीय प्रणाली

सरकार के स्तर में वे प्रतिनिधि शामिल हैं जिन्हें जनता द्वारा चुना जाता है। भारत के संविधान द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी दी गई है। संविधान सभा के सदस्यों का मानना था कि सार्वभौमिक मताधिकार लोकतंत्र को बढ़ावा देगा और पारंपरिक पदानुक्रमों को चुनौती देगा। भारतीय नागरिकों का प्रतिनिधियों को चुनने में सीधा योगदान होता है, और कोई भी चुनावों में भाग ले सकता है। इसके अलावा, देश का हर नागरिक, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि जो भी हो, चुनावों में भाग ले सकता है।

- भारत के संविधान द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी दी गई है।

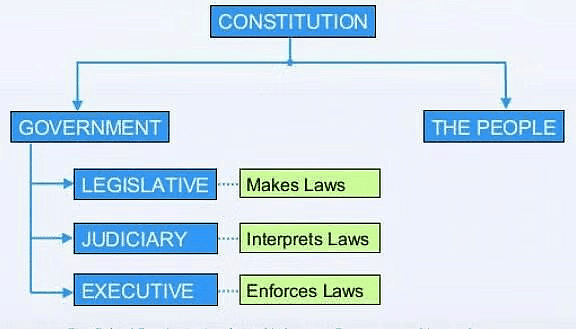

3. शक्तियों का पृथक्करण

- संविधान तीन सरकारी अंगों का उल्लेख करता है: विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका।

- विधायिका का गठन चुने गए प्रतिनिधियों से होता है, जबकि कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और शासन करती है।

- न्यायपालिका प्रणाली में देश की अदालतें शामिल हैं।

- शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, प्रत्येक अंग की अलग-अलग शक्तियाँ होती हैं, जो एक-दूसरे पर नियंत्रण रखती हैं ताकि शक्ति संरचना संतुलित रहे।

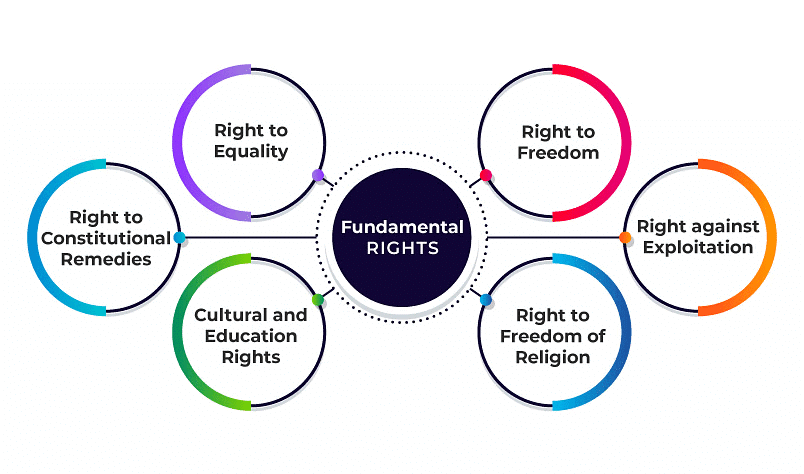

4. मूल अधिकार

- इन्हें भारतीय संविधान की 'सचेतना' कहा जाता है, क्योंकि औपनिवेशिक शासन के बाद राज्य शक्ति के प्रति ऐतिहासिक संदेह रहा है।

- इनका उद्देश्य नागरिकों को अनियंत्रित राज्य शक्ति से सुरक्षित रखना है, जिससे प्राधिकरण के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित हो।

- ये व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी देते हैं, जो न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि fellow citizens के खिलाफ भी हैं, ताकि विभिन्न समुदायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके।

- अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करना, संभावित बहुसंख्यक प्रभुत्व के खिलाफ, यह अम्बेडकर के मूल अधिकारों के लिए द्वंद्वात्मक उद्देश्यों को दर्शाता है।

- नागरिकों के अधिकारों का दावा करने के लिए उनके अधिकार पर जोर देना और सभी विधि-निर्माण प्राधिकरणों का इन अधिकारों का पालन करना अनिवार्य है।

- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत: संविधान में सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से शामिल किए गए हैं, जो कानूनों और नीतियों को निर्धारण में मदद करते हैं ताकि गरीबी में कमी लाई जा सके।

भारतीय संविधान में मूल अधिकार

1. समानता का अधिकार:

- सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता प्राप्त है, जो देश के कानूनों के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

- कोई भी नागरिक धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं कर सकता।

- सार्वजनिक स्थानों जैसे खेल के मैदान, होटल और दुकानों में पहुंच सभी को सुनिश्चित की गई है।

- राज्य रोजगार के मामलों में भेदभाव नहीं कर सकता, सिवाय संविधान में वर्णित कुछ स्थितियों के।

- अछूत प्रथा को समाप्त कर दिया गया है।

2. स्वतंत्रता का अधिकार: यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने, देश के भीतर स्वतंत्रता से घूमने, और किसी भी पेशे को चुनने का अधिकार शामिल करता है।

3. शोषण के खिलाफ अधिकार: संविधान मानव तस्करी, श्रम बल, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार: सभी नागरिकों को अपने चुने हुए धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता है।

5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार: धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं।

6. संवैधानिक उपायों का अधिकार: नागरिकों को यह अधिकार है कि यदि उन्हें लगता है कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन राज्य द्वारा किया गया है, तो वे कानूनी उपाय ले सकते हैं।

7. धर्मनिरपेक्षता

- एक धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी एक धर्म को आधिकारिक रूप से राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता।

- धर्मनिरपेक्षता पर आगे चर्चा आगामी अध्याय में की जाएगी।

संविधान पर इतिहास का प्रभाव:

- किसी देश का इतिहास अक्सर यह निर्धारित करता है कि वह किस प्रकार का संविधान अपनाता है।

- संविधान सभी नागरिकों के लिए आदर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

- संवैधानिक नियमों में परिवर्तन सरकार के कार्य करने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, जैसे कि खेल के नियमों में परिवर्तन फुटबॉल खेल को प्रभावित करता है।

- भारतीय संविधान ने नए राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए संशोधन किए हैं, जो देश की शासन प्रणाली के विकसित होने की प्रकृति को दर्शाता है।

- कुछ मामलों में, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन एक राष्ट्र की मौलिक प्रकृति को बदल सकता है, जैसे कि नेपाल का लोकतंत्र में परिवर्तन और उसके बाद नए संविधान का अपनाना।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर: एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता के कई कारण हैं:

- संविधान में उन मूलभूत विचारों का उल्लेख है जिनके आधार पर हम नागरिक के रूप में अपने देश में जीने की आकांक्षा रखते हैं।

- यह समाज की मौलिक प्रकृति को बताता है।

- यह देश के राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति को परिभाषित करता है।

- यह विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों को आपस में शांति से सह-अस्तित्व के लिए एक नियमों का सेट प्रदान करता है।

प्रश्न 2: भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर: इस अध्याय में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। नीचे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएँ दी गई हैं:

- संघीयता: सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व।

- संसदीय शासन प्रणाली: जाति या धर्म की परवाह किए बिना प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार।

- शक्तियों का पृथक्करण: सरकार के तीन अंग - न्यायपालिका, विधायिका, और कार्यपालिका।

- अधिकार: भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक के लिए छह प्रमुख मौलिक अधिकार।

- धर्मनिरपेक्षता: एक ऐसा देश जो अपने सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है।

प्रश्न 3: भारतीय संविधान बनाने पर संक्षिप्त नोट लिखें।

उत्तर: भारतीय संविधान सभा दिसंबर 1946 में convened की गई थी। इस सभा के सदस्य केवल भारतीय थे। इस सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करना शुरू किया। डॉ. अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।

संविधान भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित करता है और सरकार की संरचना, प्रक्रियाएँ, शक्तियाँ और नागरिकों के कर्तव्यों को स्थापित करता है।

- 308 सदस्यों ने 24 जनवरी, 1950 को इस दस्तावेज़ की दो हस्तलिखित प्रतियों पर हस्ताक्षर किए (एक हिंदी में और दूसरी अंग्रेज़ी में)।

- दो दिन बाद, 26 जनवरी, 1950 को, भारत का संविधान सभी भारतीय क्षेत्रों का कानून बन गया।

|

389 docs|527 tests

|