एनसीईआरटी सारांश: न्यायपालिका | UPSC CSE (हिंदी) के लिए पुरानी और नई एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें PDF Download

परिचय

कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। जब कानून का उल्लंघन होता है, तो एक निश्चित सेट की प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक होता है। इस कानून के शासन को लागू करने के लिए, हमारे पास एक न्यायिक प्रणाली है जिसमें न्यायालयों का एक सिस्टम शामिल है, जिसमें एक नागरिक कानून के उल्लंघन पर संपर्क कर सकता है। एक सरकारी अंग के रूप में, न्यायपालिका भारत की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भूमिका केवल इसलिए निभा सकती है क्योंकि यह स्वतंत्र है।

न्यायपालिका की भूमिका क्या है?

न्यायपालिका की भूमिका क्या है?

- विवाद समाधान: न्यायिक प्रणाली नागरिकों के बीच, नागरिक और सरकार के बीच, दो राज्य सरकारों के बीच, और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का समाधान करती है।

- न्यायिक समीक्षा: न्यायपालिका संविधान की अंतिम व्याख्याता है। इसलिए, इसे संसद द्वारा पारित विशेष कानूनों को रद्द करने का अधिकार है यदि यह मानती है कि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है।

- कानून का पालन और मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन: भारत के प्रत्येक नागरिक को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो।

स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है?

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है:

- सरकार की अन्य शाखाएँ - विधायिका और कार्यपालिका - न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। न्यायालय सरकार के अधीन नहीं हैं और उनके पक्ष में कार्य नहीं करते।

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाने की अनुमति देती है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति का दुरुपयोग न हो।

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

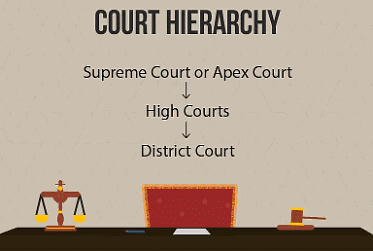

भारत में न्यायालयों की संरचना क्या है?

हमारे देश में अदालतों के तीन विभिन्न स्तर हैं।

- जिला अदालत: वे अदालतें जिनसे अधिकांश लोग संपर्क करते हैं, उन्हें अधीनस्थ या जिला अदालतें या तहसील स्तर की अदालत कहा जाता है।

- उच्च न्यायालय: प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है जो उस राज्य की सर्वोच्च अदालत है।

- सुप्रीम कोर्ट: यह सबसे ऊँचे स्तर पर है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए निर्णय भारत की अन्य सभी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है।

भारत में, हमारे पास एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि उच्च अदालतों द्वारा किए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि जिला अदालत द्वारा पारित निर्णय अन्यायपूर्ण है, तो वह उच्च अदालत में अपील कर सकता है।

कानूनी प्रणाली की विभिन्न शाखाएँ क्या हैं?

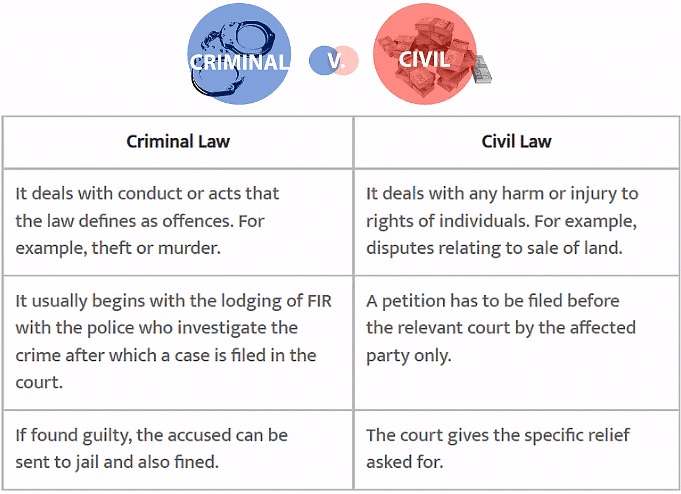

भारतीय कानूनी प्रणाली नागरिक और आपराधिक मामलों से संबंधित है।

- नागरिक कानून: यह किसी व्यक्ति के अधिकारों को होने वाले किसी भी नुकसान या चोट से संबंधित है।

- अपराधिक कानून: यह उस आचरण या कार्य से संबंधित है जिसे कानून अपराध के रूप में परिभाषित करता है।

अपराधिक मामलों में, यह आम तौर पर हमारी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने के साथ शुरू होता है, इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है जिसके बाद अदालत में मामला दायर किया जाता है।

जनहित याचिका (PIL)

जनहित याचिका या PIL वह याचिका है जो "जनहित" की रक्षा के लिए अदालत में दायर की जाती है, जैसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण के खतरों आदि।

PIL को निम्नलिखित कारणों से दाखिल किया जा सकता है:

- गरीबों के मूल मानव अधिकारों का उल्लंघन

- सरकार की नीति का सामग्री या आचरण

- नगरपालिका अधिकारियों को सार्वजनिक कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर करना

- धार्मिक अधिकारों या अन्य मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन

- किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया जा सकता है

- यह अदालत उन लोगों की ओर से कार्य करती है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह आवश्यक नहीं है कि मामला दाखिल करने वाले व्यक्ति का मामले में प्रत्यक्ष रुचि हो।

न्यायपालिका का महत्व

न्यायपालिका ने लोकतांत्रिक भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

- न्यायपालिका संविधान की रक्षक है

- यह कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर भी नज़र रखती है

- यह नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा में मदद करती है।

- न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

क्या सभी के पास न्यायालयों तक पहुंच है?

क्या सभी को न्यायालयों तक पहुँच है?

- सिद्धांत रूप में, भारत के सभी नागरिकों को इस देश में न्यायालयों तक पहुँच प्राप्त है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है।

- कानूनी प्रक्रियाएँ बहुत पैसे और कागजी कार्यवाही की मांग करती हैं, जो काफी समय लेती हैं। गरीब लोग अक्सर न्याय पाने के लिए अदालत जाने से बचते हैं।

- सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के दशक में सार्वजनिक हित याचिका (Public Interest Litigation या PIL) का एक तंत्र विकसित किया ताकि न्याय तक पहुँच बढ़ाई जा सके। यह किसी भी व्यक्ति या संगठन को उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर करने की अनुमति देता है, जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

- कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाया गया और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय को संबोधित एक पत्र या टेलीग्राम भी PIL के रूप में स्वीकार किया जा सकता था।

- अदालत नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के अधिकारों पर नियंत्रण रखती है और नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करती है।

|

389 docs|527 tests

|