NCERT सारांश: सामाजिक संस्थाएँ - निरंतरता और परिवर्तन (कक्षा 12) | UPSC CSE (हिंदी) के लिए पुरानी और नई एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें PDF Download

परिचय

- समुदाय और वर्ग जो एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, मिलकर एक जनसंख्या का निर्माण करते हैं। ये सामाजिक इंटरैक्शन और संस्थानों द्वारा समर्थित और नियंत्रित होते हैं।

- भारतीय समाज के तीन मुख्य संस्थान हैं: जाति, जनजाति, और परिवार।

- जाति नामक एक सामाजिक संरचना हजारों वर्षों से विद्यमान है।

जाति और जाति प्रणाली

अतीत में जाति

- शब्द "जाति" का मूल पुर्तगाली शब्द "casta" है। यह शब्द किसी समुदाय या लोगों के समूह को संदर्भित कर सकता है।

- भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत में, विस्तृत संस्थागत प्रणाली को वर्ण और जाति के दो भिन्न शब्दों से वर्णित किया जाता है।

- जाति एक सामान्य शब्द है जो जीवों, निर्जीव वस्तुओं और मनुष्यों आदि सभी प्रकार की चीजों को समाहित करता है।

- हालांकि अंग्रेजी शब्द "caste" का उपयोग भारतीय भाषाएँ बोलने वाले लोग बढ़ते हुए कर रहे हैं, "जाति" का प्रयोग अधिक सामान्य है।

- शब्द "वर्ण" का उपयोग समाज के चार भागों में विभाजन को वर्णित करने के लिए किया जाता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र, हालांकि इसमें बाहरी जातियों, विदेशी, दास, पराजित लोगों, और अन्य को छोड़ दिया गया है, जिन्हें कभी-कभी पंचम या पांचवीं श्रेणी कहा जाता है।

विशेषताएँ

- जन्म के समय निर्धारित स्थिति स्थायी होती है, जिसमें किसी प्रकार का चयन नहीं होता।

- जाति प्रणाली में रैंक और स्थिति का एक हीरार्की होता है।

- विवाह नियम जाति प्रणाली का एक अभिन्न भाग होते हैं, जिसमें एंडोगामी एक मानक है, जिसका अर्थ है कि केवल एक ही समूह के सदस्य एक-दूसरे से विवाह कर सकते हैं।

- जाति प्रणाली में भोजन के नियम होते हैं, जिसमें कुछ खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध और यह कि कौन किसके साथ भोजन साझा कर सकता है, शामिल हैं।

- जाति प्रणाली में उप-जातियाँ होती हैं, जिनमें से कुछ उप-जातियों में और विभाजन होते हैं, जो जाति के भीतर एक खंडित संगठन का निर्माण करते हैं।

- जाति प्रणाली ने विभिन्न जातियों को विशेष भूमिकाएँ सौंपीं, जैसे कि ब्राह्मण पुजारी और शिक्षक, क्षत्रिय योद्धा, वैश्य व्यापारी, और शूद्र श्रमिक।

- व्यवसायिक गतिशीलता का कोई अवसर नहीं था।

जाति अलगाव और विभेदन के सिद्धांत:

- प्रत्येक जाति के अपने अद्वितीय नियम और नियमावली होते हैं, जिनमें शुद्धता, प्रदूषण और अंतर्जातीय विवाह जैसी सामान्य मान्यताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- जाति प्रणाली व्यक्तियों को रैंक और विशिष्ट व्यवसाय आवंटित करती है।

- जाति प्रणाली एक समग्रता और पदानुक्रम पर आधारित है, जहाँ प्रत्येक जाति प्रणाली के भीतर अन्य जातियों पर निर्भर होती है।

- जातियों के बीच एक कठोर पदानुक्रम होता है।

- हालांकि प्रत्येक जाति का अपना व्यवसाय होता है, जाति प्रणाली की पदानुक्रमात्मक संरचना, शुद्धता और प्रदूषण पर जोर, और विभाजित विभाजन सामाजिक गतिशीलता को असंभव बनाते हैं।

औपनिवेशिकता और जाति

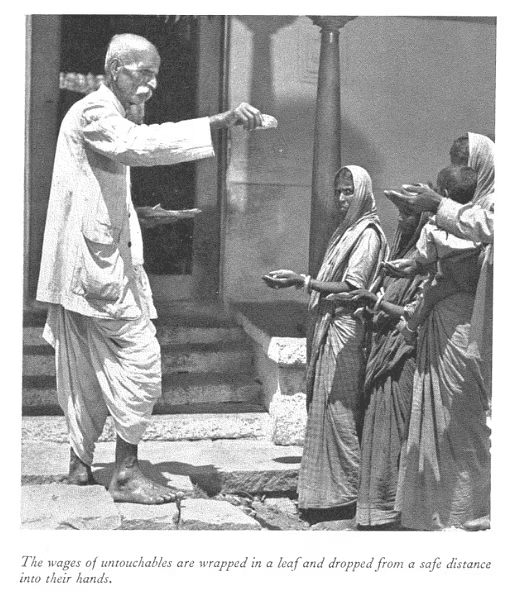

- ब्रिटिश भारत आने पर दो चीजों से हैरान थे - अछूतता का निरंतरता और भारतीय संस्कृति में मौजूद उपजातियों की विशाल संख्या।

- उन्होंने विभिन्न जातियों और उपजातियों की संख्या और आकार निर्धारित करने के लिए पहले जनगणना की।

- उन्होंने विभिन्न सामाजिक समूहों के मूल्यों, दृष्टिकोणों और परंपराओं को समझने का प्रयास किया।

- इसके अतिरिक्त, ब्रिटिशों ने उपमहाद्वीप में भूमि निपटान की व्यवस्था की: जमींदारी प्रणाली बंगाल और पूर्व में पेश की गई, जहाँ जमींदारों को कर संग्रहित करने के लिए चुना गया, लेकिन अक्सर किसानों का शोषण कर अधिक कर वसूलते थे।

- रियातवारी प्रणाली डेक्कन क्षेत्र में पेश की गई, जहाँ किसानों को सीमित लाभ दिया गया लेकिन उच्च उत्पादन के दौर में उन्हें महत्वपूर्ण लाभ हुआ।

- महलवारी प्रणाली प्रत्येक गाँव के लिए एक प्रमुख नियुक्त करने की व्यवस्था थी, जो निवासियों से कर संग्रहित करता था, जो जमींदारी प्रणाली से भिन्न था।

- अंत में, ब्रिटिशों ने माना कि इन लोगों की देखभाल की जानी चाहिए, और इसलिए उन्होंने 1935 का भारत सरकार अधिनियम पेश किया, जिसमें "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजातियाँ" जैसे शब्द शामिल थे।

जाति प्रणाली और स्वतंत्रता आंदोलन

समाज के सभी वर्गों, जिसमें निम्न जातियाँ या अछूत शामिल हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। महात्मा गांधी जैसे प्रमुख व्यक्तियों, जो कि एक ब्राह्मण थे, के साथ-साथ डॉ. भीमराव आंबेडकर और ज्योतिबा फुले जैसे दलित नेताओं ने हरिजनों के उत्थान और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी एकीकरण के लिए काम किया।

गांधी के विचार

- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अछूतपन जैसी सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन हरिजनों के प्रति दुर्व्यवहार का कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि उन्हें उठाने का प्रयास होना चाहिए।

- उन्होंने यह भी माना कि हरिजनों के विकास के बावजूद ब्राह्मणों के विशेषाधिकार और प्रभुत्व बने रहेंगे।

- भारतीय समाज में कमजोर वर्गों को शामिल करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता गहरी थी।

वर्तमान में जाति

अछूतपन का उन्मूलन

- अनुच्छेद 17 का कार्यान्वयन प्रारंभ में उच्च जातियों के विरोध के कारण चुनौतियों का सामना करता रहा, लेकिन अंततः एक सहमति बनी।

- संविधान के अनुसार, रोजगार के निर्णय योग्यता के आधार पर किए जाने चाहिए, न कि लिंग या जाति जैसे कारकों के आधार पर।

- SCs और STs का समाज में सफल एकीकरण उनके статус को बढ़ाता है, लेकिन उनकी भलाई को लेकर अभी भी चिंताएँ बनी हुई हैं।

- शहरी क्षेत्रों में, उद्योग कौशल और योग्यता के आधार पर समान नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव किए बिना।

- प्रगति के बावजूद, जाति अभी भी कुछ क्षेत्रों में भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, श्रीमती मायावती की BSP में लगभग 80% दलित ऐसे पदों पर हैं जो उनकी जाति के आधार पर हैं।

- इसके अलावा, हालांकि अब शहरों में अंतर्जातीय विवाह की अनुमति है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विवाहों के परिणामस्वरूप सम्मान हत्या के मामलों की रिपोर्टें अभी भी मिलती हैं।

- राजनीति में, जाति आधारित राजनीति और राजनीतिक पार्टियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा जारी है।

संस्कृतिज्ञान

यदि एक निचली जाति का सदस्य एक ऊँची जाति के सदस्य के जीवनशैली या प्रथाओं की नकल करने का प्रयास करता है बिना अपनी जाति बदले, तो इसके कुछ फायदे और नुकसान हो सकते हैं।

फायदे:

- उन्हें बेहतर जीवन गुणवत्ता और अवसरों तक पहुँच मिल सकती है।

- यह सबके लिए सामाजिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार में योगदान कर सकता है।

- ऊँची और निचली जातियों के बीच का अंतर कम हो सकता है।

नुकसान:

- उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराएँ इस प्रक्रिया में खो सकती हैं।

- ऊँची जाति की प्रथाओं की नकल करके, वे अपनी हीनता के विचार को मजबूत कर सकते हैं।

- कुछ परंपराओं, जैसे कि दहेज प्रथा, की नकल करने से महिलाओं का दमन बढ़ सकता है।

- यह एक अस्थायी समायोजन है, न कि संरचनात्मक परिवर्तन।

- उनकी जाति के लोग उन्हें नकारात्मक दृष्टि से देख सकते हैं यदि वे दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं।

जाति में प्रभुत्व

- भारत की स्वतंत्रता के बाद, भूमि सीमा अधिनियम और अन्य भूमि सुधारों ने ज़मींदारों की भूमि को सीमांत, छोटे या भूमिहीन किसानों को बेचने का आदेश दिया।

- इसके परिणामस्वरूप, मध्य और निचली श्रेणी के ज़मींदारों ने भूमि खरीदने पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्राप्त की।

- इस समूह में प्रभुत्व जाति शामिल थी, और कुछ शूद्र भी भूमि खरीदने में सक्षम हुए, जैसे कि बिहार में यादव, पंजाब, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में जाट, और रेड्डी तथा खम्मन।

ऊँची जाति

- ऊँची जातियाँ समाज में जाति की भूमिका से अनजान हैं।

- वे अर्जित स्थिति को निर्धारित स्थिति पर प्राथमिकता देते हैं।

- संसाधनों, जैसे कि तकनीक और शिक्षा, तक बेहतर पहुँच ने उनके जीवन के अवसरों को बढ़ा दिया है।

- ऊँची जातियों में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है।

निचली जाति

- निम्न जातियों की पहचान मुख्य रूप से उनकी जाति द्वारा की जाती है।

- शिक्षा के लिए आरक्षण ने उच्चता की संभावनाओं को प्रदान किया है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में, आधारित स्थिति नौकरी के अवसरों में अधिक महत्व रखती है।

- निम्न जातियों ने आरक्षण का उपयोग अपनी स्थिति को सुधारने के लिए किया है और उन्हें पहले अपनी जाति के आधार पर जीवन के अवसरों से वंचित किया गया था।

आदिवासी समुदाय

आदिवासी समाज का वर्गीकरण

आदिवासी समाज का वर्गीकरण

- एक जनजाति उन व्यक्तियों के समूह को संदर्भित करती है, जो अक्सर पारिवारिक संबंधों के माध्यम से जुड़े होते हैं, जो एक साथ रहते हैं और एक सामान्य संस्कृति, भाषा और इतिहास साझा करते हैं।

- ये समूह विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के बाहर रहने वाली जनसंख्या में प्रचलित हैं, और ये भारत की जनसंख्या का 8.2% हैं।

- इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे जंजाति, आदिवासी, वनजाती, और हरिजन, और ये एक समानता आधारित समाज में रहते हैं, लेकिन इसका एक पदानुक्रमित ढांचा भी होता है।

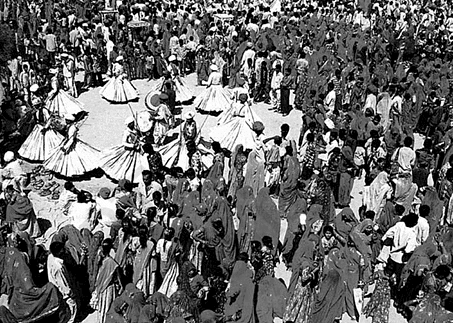

- जनजातियों की पहचान साझा गुणों जैसे नाम, बोली, स्थान, पेशा, और संस्कृति के आधार पर की जाती है, जैसे कि गोंड, संथाल, और गुज्जर समूह।

- साथ ही, आदिवासी समाजों को उनके "स्थायी" और "प्राप्त" गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पूर्व में क्षेत्र, भाषा, शारीरिक विशेषताएँ, और जैविक आवास शामिल हैं।

- भारत की आदिवासी जनसंख्या भौगोलिक रूप से वितरित है, हालांकि कुछ स्थानों पर भी संकेंद्रण है।

- भारत की "मध्य भारत" क्षेत्र में, जो गुजरात और राजस्थान से पश्चिम में और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक पूर्व में फैला है, 85% आदिवासी जनसंख्या निवास करती है।

- इस क्षेत्र का केंद्रीय हिस्सा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों से बना है।

- इसके विपरीत, भारत के शेष क्षेत्रों में केवल 3% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 11% से अधिक लोग उत्तर पूर्वी राज्यों में रहते हैं।

- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अधिकांश राज्यों में आदिवासी जनसंख्या का उच्च संकेंद्रण है, जिसमें असम को छोड़कर सभी में 30% से अधिक जनसंख्या है।

- इस क्षेत्र के कुछ राज्यों, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, और नागालैंड, में आदिवासी जनसंख्या 60% से 95% के बीच है।

- इसके विपरीत, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को छोड़कर, देश के सभी अन्य राज्यों में 12% से कम आदिवासी जनसंख्या है।

इन्हें भाषा के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

- भारत की अधिकांश जनसंख्या इंडो-आर्यन और द्रविड़ीयन भाषाएँ बोलती है, जबकि जनजातियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः केवल 1% और 3% है। हालांकि, शेष दो भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक और तिबेटो-बर्मन, मुख्य रूप से जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं, जो द्रविड़ीयन भाषियों के 80% से अधिक और ऑस्ट्रिक भाषियों के 100% का गठन करते हैं। शारीरिक जातीय विशेषताओं का उपयोग लोगों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, जिसमें नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलोइड, मोंगोलॉइड, द्रविड़ीयन, और आर्यन वर्गीकरण शामिल हैं।

शेष दो भाषा परिवार भारत की जनसंख्या के बाकी हिस्से में साझा किए जाते हैं। भारत में जनजातियाँ जनसंख्या के मामले में काफी भिन्न होती हैं, कुछ समूहों की जनसंख्या लगभग सात मिलियन है, जबकि कुछ अंडामन निवासी सौ से कम हो सकते हैं। सबसे बड़ी जनजातियाँ, जिनमें गोंड्स, भील्स, सांथाल्स, ओरॉन्स, मिनास, बोड़ो, और मुंडा शामिल हैं, प्रत्येक की जनसंख्या कम से कम एक मिलियन है। 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनजातीय जनसंख्या कुल 84 मिलियन है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.2% है।

अर्जित विशेषताएँ

- अर्जित विशेषताओं के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो मानदंडों में होता है: जीविका और हिंदू समाज में एकीकरण की डिग्री। जनजातियों को उनके पारंपरिक जीवनयापन के आधार पर मछुआरे, खाद्य संग्राहक और शिकारी, घुमंतू कृषक, किसान, और बागान और औद्योगिक श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हिंदू समाज में समाकलन की डिग्री एक सामान्य वर्गीकरण है, जिसे शैक्षणिक समाजशास्त्र, राजनीति, और सार्वजनिक मामलों में देखा जाता है। जनजातियों को हिंदू धर्म के प्रति उनके दृष्टिकोण के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, कुछ इसके प्रति अनुकूल होते हैं जबकि अन्य इसका विरोध करते हैं। सामान्य दृष्टिकोण से, हिंदू समाज जनजातियों को उच्च से निम्न तक विभिन्न स्थिति प्रदान करता है।

जनजाति - करियर का सिद्धांत

जनजातीय दृष्टिकोण

- कुछ जनजातियाँ मुख्यधारा के समाज में शामिल होना चाहती हैं ताकि वे अपनी सामाजिक स्थिति को सुधार सकें और आरक्षण के माध्यम से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठा सकें।

- हालांकि, कुछ जनजातियाँ गैर-जनजातीय समूहों के साथ जुड़कर अपनी संस्कृति और पहचान से समझौता नहीं करना चाहतीं।

- शिक्षा प्राप्त कर चुके जनजातीय अभिजात वर्ग को अन्य कम शिक्षित श्रमिकों की तुलना में बेहतर व्यवहार मिलता है।

- कुशल श्रमिकों की प्रशंसा की जाती है, जबकि अक्षम श्रमिकों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

- कुछ लोग जनजातियों को अलग रखने के विचार की आलोचना करते हैं और तर्क करते हैं कि उन्हें सामान्य जनसंख्या के साथ मिश्रित होना चाहिए क्योंकि वे राष्ट्र का हिस्सा हैं।

आलोचना:

- क्योंकि उन्हें अलग नहीं रखा जाना चाहिए, जनजातीय समूह के विचार पर सवाल उठाया जाता है।

- उन्हें सामान्य जनसंख्या में मिश्रित होना चाहिए क्योंकि वे हमारे राष्ट्र का हिस्सा हैं।

- जातियों और जनजातियों दोनों को समाज में अपनी-अपनी भूमिकाएँ निभाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, हमारे पास हिंदू मछुआरे हैं।

- जनजातीयता एक ऐसा शब्द है जो जनजातीय लोगों द्वारा गढ़ा गया है। जनजातीयता का अर्थ है जनजातीय लोगों का गैर-जनजातीय लोगों से अलग रहना ताकि वे अपनी विशिष्टता का दावा कर सकें।

- वे मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थिति में रहे हैं और गोंडों सहित कई साम्राज्यों का हिस्सा रहे हैं।

- राजस्थान में कई जनजातीय लोग राजपूत थे और उन्होंने सैन्य प्रणाली में भाग लिया।

- वे नमक व्यापारियों के रूप में जाने जाते थे। ब्रिटिश प्रशासन के तहत उनकी स्थिति घट गई और वे बागानों में अस्थायी श्रमिक के रूप में काम करने लगे, जहाँ उनका शोषण किया गया।

जनता की जनजातियों के प्रति धारणा

सड़कों का निर्माण वनस्पतियों के विनाश का कारण बना, जिसका आदिवासी जीवनशैली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ऋण प्राप्त करने के लिए, आदिवासियों को ऐसे उधारदाताओं से ऋण लेना पड़ा, जो अत्यधिक ब्याज दरें वसूलते थे।

- आदिवासियों के विरोध के परिणामस्वरूप, ब्रिटिश सरकार ने अपने उपयोग के लिए वनों का आरक्षण शुरू किया, जबकि अन्य हिस्सों को आदिवासियों के उपयोग के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से आरक्षित किया गया।

सामाजिक शास्त्रियों ने आदिवासी लोगों के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण रखे:

- आइसोलेशनिस्ट मानते थे कि आदिवासियों को अपनी पारंपरिक जीवनशैली बनाए रखने दिया जाना चाहिए, जबकि उन्हें शिकारियों के उधार देने के तरीकों से भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

- इंटीग्रेशनिस्ट दूसरी ओर, आदिवासियों को समाज के सदस्यों के रूप में देखते थे, भले ही वे निम्न जाति के हों, और उनके आवश्यकताओं के लिए वितरण में विश्वास करते थे।

संविधान सभा

- विभिन्न सामाजिक वर्गों और पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों का एक समूह लगभग तीन वर्षों तक संविधान बनाने के लिए सहयोग करता रहा। इस अवधि के दौरान, उन्होंने देशी लोगों और निम्न जातियों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की।

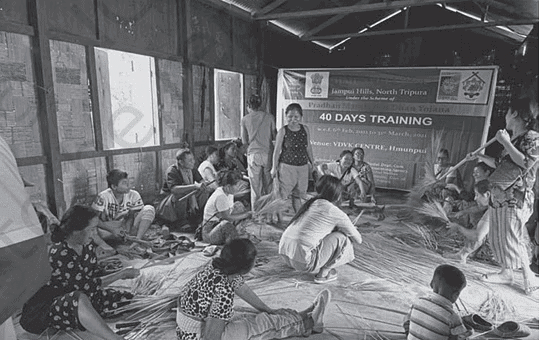

- उन्होंने इन समूहों के लिए आरक्षण बनाने का सुझाव देने वाले विशेष खाका तैयार किए, जिन्हें "आदिवासी योजनाएँ" कहा गया। ये योजनाएँ इन समूहों की स्थिति को ऊँचा उठाने और आरक्षण नीतियों के माध्यम से उनके समाज में एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़े पांच वर्षीय योजनाओं में शामिल की गईं।

राष्ट्रीय विकास और आदिवासी विकास

- जल विद्युत परियोजनाएँ बाढ़ रोकथाम, ऊर्जा उत्पादन और सिंचाई प्रणाली के लिए बनाई जाती हैं। इस प्रक्रिया में अक्सर भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और लोगों को उनके प्राकृतिक आवास से निकाला जाता है, बिना उचित पुनर्वास प्रयासों के।

- उदाहरण के लिए, गोदावरी नदी पर पोलावरम डैम और नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम ने हजारों आदिवासी समुदायों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जो अपनी जीविका के लिए जंगलों पर निर्भर थे।

- आदिवासी समुदायों का समाज के साथ एकीकरण उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है।

- कई आदिवासी आंदोलनों और विद्रोहों के कारण, कुछ राज्य जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, और उत्तराखंड लगातार आदिवासी समूहों के मांगों के कारण बनाए गए हैं।

- हालांकि, आदिवासी अभी भी सीमित नागरिक अधिकारों का सामना कर रहे हैं, और हाल ही में बने राज्यों में उनका राजनीतिक प्रभाव सीमित है।

- गैर-आदिवासी जनसंख्या अधिकांश सत्ता पर काबिज है, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी के कारण आदिवासी समुदायों से हिंसक विद्रोह हो रहे हैं।

- इन चुनौतियों के बावजूद, शिक्षा और आरक्षण नीतियों के कारण आदिवासी सदस्यों का एक शिक्षित मध्य वर्ग उभरा है।

- इससे नौकरी के अवसरों में वृद्धि, जीवन की स्थितियों में सुधार और सामाजिक ऊर्ध्वगति हुई है।

- उच्च वर्ग के आदिवासी सदस्य निम्न जाति के आदिवासी सदस्यों को शिक्षा की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं।

- इसके परिणामस्वरूप, आदिवासी पहचान की पुष्टि में वृद्धि हुई है, जिसमें स्थानीय विकास में अधिक भागीदारी और अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण की इच्छा शामिल है।

- वे "आदिवासी चेतना" और जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक क्षेत्र शामिल हैं।

परिवार और रिश्तेदारी

परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति एक-दूसरे से या तो विवाह के द्वारा या रक्त संबंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह एकता का बंधन स्थायी और वैश्विक है और यह belonging और सुरक्षा का एहसास प्रदान करता है।

परिवार का आकार के अनुसार वर्गीकरण

- एक छोटा न्यूक्लियर परिवार में माता-पिता और बच्चे शामिल होते हैं।

- एक संयुक्त परिवार में दो या तीन पीढ़ियाँ सह-अस्तित्व में होती हैं।

- एक विस्तारित परिवार में दो या अधिक भाई-बहन और उनके परिवार शामिल होते हैं।

निवास

- एक पितृसत्तात्मक परिवार में, शादी के बाद लड़की लड़के के घर जाती है।

- एक मातृसत्तात्मक परिवार में, लड़का शादी के बाद लड़की के घर जाता है।

वंशानुक्रम

- एक पितृवंशीय परिवार में, पुरुष अपने पिता का उपनाम अपनाते हैं, और पिता अतीत से जुड़े होते हैं। पुरुषों को संपत्ति विरासत में मिलती है।

- एक मातृवंशीय परिवार में, उपनाम माँ का होता है, और माँ वंश की पहचान निर्धारित करती है। महिलाओं को संपत्ति विरासत में मिलती है।

- एक द्विवंशीय परिवार में, संपत्ति साझा की जाती है। लड़की चल संपत्ति जैसे गहने और पैसे प्राप्त करती है, जबकि लड़का अचल संपत्ति जैसे भूमि और घर प्राप्त करता है।

परिवार के विभिन्न रूप

- पितृसत्तात्मक प्रणाली में पुरुष सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, जबकि मातृसत्तात्मक समाज में परिवार की महिला प्रमुख को शक्ति और अधिकार दिया जाता है।

- मेघालय के खासी, जैन्तिया, और गारो जनजातियों ने मातृवंशीय और मातृसत्तात्मक समाज स्थापित किए हैं, जबकि केरल में नायर परिवार संपत्ति को माँ से बेटी को हस्तांतरित करते हैं, लेकिन शक्ति अभी भी चाचा और भतीजे के पास रहती है।

- हालांकि मातृसत्ता को एक सैद्धांतिक अवधारणा माना गया है, लेकिन ऐसे समाजों का कोई ऐतिहासिक या मानवशास्त्रीय प्रमाण नहीं है जहाँ महिलाएँ सत्ता में हों। फिर भी, कुछ मातृवंशीय संस्कृतियाँ हैं जहाँ महिलाएँ संपत्ति विरासत में प्राप्त करती हैं, लेकिन वे अधिकार या सार्वजनिक नीतियों के निर्णय नहीं करतीं।

मातृवंशीय प्रणाली असंगत हैं

प्राधिकरण और नियंत्रण के प्रणाली और उत्तराधिकार और विरासत के बीच विभाजन संघर्ष उत्पन्न करता है। जहां उत्तराधिकार में माँ के भाई का संबंध बहन के बेटे से होता है, वहीं प्राधिकरण का संबंध माँ और बेटी से होता है, जिससे संघर्ष पैदा होता है। खासी मातृवंशीय प्रणाली में, एक पुरुष अपनी बहन की संपत्ति का प्रबंधन करता है और अपनी बहन के बेटे को सत्ता हस्तांतरित करता है, जबकि एक महिला अपनी माँ से संपत्ति विरासत में पाती है और उसे अपनी बेटी को सौंपती है। इस प्रकार, सत्ता मातृकुल से भतीजे को स्थानांतरित होती है, जबकि विरासत माँ से बेटी को जाती है।

- यह प्रणाली खासी मातृवंशीय प्रणाली में पुरुषों के लिए तीव्र भूमिका संघर्ष का कारण बनती है क्योंकि उनकी जिम्मेदारियाँ उनके जन्मजात घर और उनकी पत्नी और बच्चों दोनों के प्रति होती हैं। महिलाएँ इस तनाव का अधिक गंभीर अनुभव करती हैं क्योंकि एक पत्नी कभी भी यह निश्चित नहीं कर सकती कि उसका पति अपनी बहन के घर को अपने घर पर तरजीह नहीं देता। पुरुष खासी समाज में शक्ति रखते हैं, जबकि महिलाओं के पास केवल प्रतीकात्मक शक्ति होती है।

- यह प्रणाली पुरुष Patrik को पुरुष Patri-kin पर प्राथमिकता देती है, लेकिन महिलाएँ मातृवंशीय प्रणाली द्वारा उत्पन्न भूमिका संघर्ष से अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। जब कोई नियम का उल्लंघन होता है, तो यह प्रणाली पुरुषों के प्रति अधिक सहिष्णु होती है, और एक बहन अपने भाई की भलाई के प्रति समर्पण के बारे में सतर्क रहती है।

संक्षेप में, मातृवंशीय संस्कृति होने के बावजूद, खासी समाज में पुरुषों का ही प्रभाव होता है, केवल यह भेद है कि एक पुरुष की माँ की पारिवारिक रिश्तेदारें उसके पिता की पारिवारिक रिश्तेदारों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती हैं।

|

389 docs|527 tests

|