NCERT सारांश: भौतिकी- 2 का सारांश | UPSC CSE (हिंदी) के लिए पुरानी और नई एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें PDF Download

| Table of contents |

|

| प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन |

|

| 1. प्रकाश का परावर्तन |

|

| लेंस द्वारा बनाई जाने वाली छवियाँ |

|

| चुम्बकत्व, विद्युत और विद्युत चुम्बकत्व |

|

प्रकाश

- प्रकाश को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जिस चीज़ को प्रकाश कहते हैं, वह वही है जो हमें दिखाई देती है।

- दृश्यमान प्रकाश वह प्रकाश है जिसे मनुष्य देख सकता है।

- अन्य जानवर विभिन्न प्रकार के प्रकाश देख सकते हैं। कुत्ते केवल ग्रे के विभिन्न शेड्स देख सकते हैं और कुछ कीट पराबैंगनी स्पेक्ट्रम से प्रकाश देख सकते हैं।

- जितना हम जानते हैं, सभी प्रकार का प्रकाश एक ही गति से यात्रा करते हैं जब वे निर्वात में होते हैं।

- निर्वात में प्रकाश की गति 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड है।

प्रकाश का प्रसार माध्यम

- कोई भी माध्यम जिसके माध्यम से प्रकाश यात्रा कर सकता है, उसे ऑप्टिकल माध्यम कहा जाता है।

- यदि यह माध्यम ऐसा है कि प्रकाश सभी दिशाओं में समान गति से यात्रा करता है, तो इसे समरूप माध्यम कहा जाता है।

- जो समरूप माध्यम प्रकाश को आसानी से पारित कर सकते हैं, उन्हें पारदर्शी माध्यम कहा जाता है।

- जो माध्यम प्रकाश को पारित नहीं कर सकते, उन्हें अप्रत्यक्ष माध्यम कहा जाता है।

- फिर, जो माध्यम प्रकाश को आंशिक रूप से पारित करते हैं, उन्हें अर्ध-पारदर्शी माध्यम कहा जाता है।

प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन

प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन

1. प्रकाश का परावर्तन

1. प्रकाश का परावर्तन

- प्रकाश सीधे रेखा में चलता है: प्रकाश सभी सतहों से परावर्तित होता है। नियमित परावर्तन तब होता है जब प्रकाश चिकनी, पॉलिश की गई और नियमित सतहों पर गिरता है।

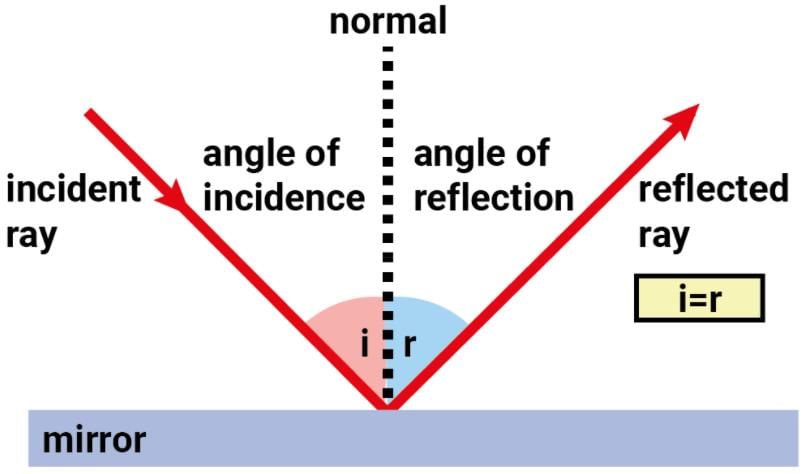

- गिरने वाली किरण: जब प्रकाश किरण सतह पर टकराती है, तो वह किसी अन्य दिशा में परावर्तित होती है। किसी भी सतह पर टकराने वाली प्रकाश किरण को गिरने वाली किरण कहा जाता है। परावर्तन के बाद सतह से वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है।

- गिरने के कोण: सामान्य रेखा और गिरने वाली किरण के बीच का कोण गिरने का कोण कहलाता है।

- परावर्तन का कोण: सामान्य रेखा और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन का कोण कहलाता है।

प्रकाश के परावर्तन के नियम

- प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं: (i) गिरने का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। (ii) गिरने वाली किरण, परावर्तित किरण, और उस बिंदु पर खींची गई सामान्य रेखा जो परावर्तित सतह पर होती है, एक ही plane में होती हैं।

- अनियमित परावर्तन: जब सभी समानांतर किरणें एक समतल सतह से परावर्तित होते समय समानांतर नहीं होती हैं, तो इसे विवर्तित या अनियमित परावर्तन कहा जाता है।

- नियमित परावर्तन: दूसरी ओर, किसी चिकनी सतह जैसे दर्पण से परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है।

परावर्तन के बाद चित्रों के प्रकार

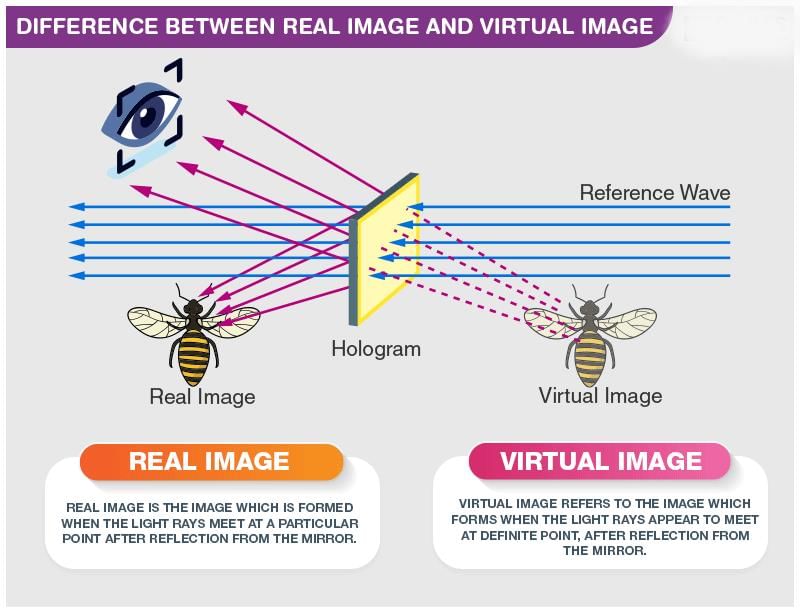

- जब प्रकाश की किरणें एक स्रोत बिंदु से आ रही होती हैं, और परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी अन्य बिंदु पर मिलती हैं या किसी अन्य बिंदु से प्रकट होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का चित्र कहा जाता है। चित्र दो प्रकार के हो सकते हैं: (i) वास्तविक (ii) आभासी

- वास्तविक चित्र: एक चित्र जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, उसे वास्तविक चित्र कहा जाता है।

- आभासी चित्र: एक चित्र जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे आभासी चित्र कहा जाता है।

- Plane mirror द्वारा बनाया गया चित्र सीधा होता है। यह आभासी होता है और यह वस्तु के समान आकार का होता है। चित्र दर्पण के पीछे उसी दूरी पर होता है जिस दूरी पर वस्तु इसके सामने होती है।

दर्पणों के प्रकार

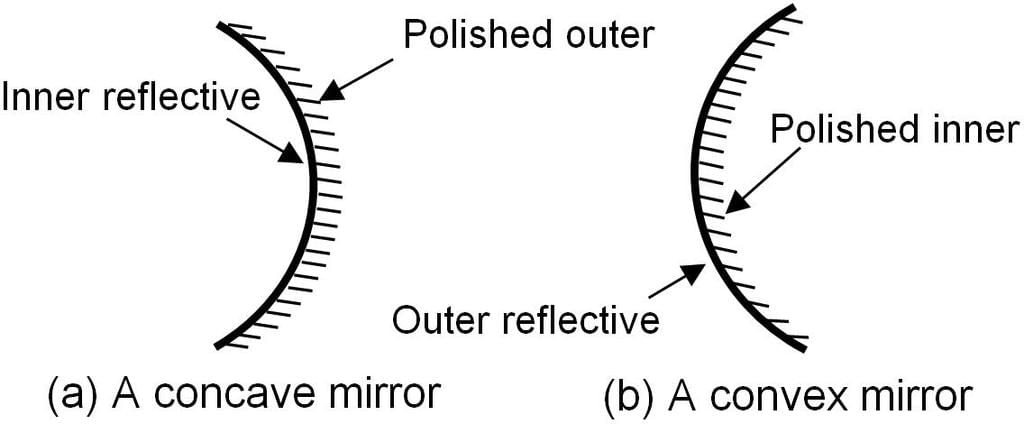

- गोलाकार दर्पण की परावर्तित सतह अंदर की ओर या बाहर की ओर मुड़ी हो सकती है।

उपकेंद्र दर्पण:

एक गोलाकार दर्पण, जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है, अर्थात वह esfera के केंद्र की ओर होती है, को उलटा दर्पण कहा जाता है।

- उलटा दर्पण torch, search-light, और वाहन के हेडलाइट्स में आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं ताकि शक्तिशाली समानांतर प्रकाश किरणें प्राप्त की जा सकें।

- इन्हें अक्सर शेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि चेहरे का बड़ा चित्र देखा जा सके।

- डेंटिस्ट उलटे दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि मरीजों के दांतों का बड़ा चित्र देखा जा सके।

- बड़े उलटे दर्पण सूरज की रोशनी को केंद्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं ताकि सौर भट्टी में गर्मी उत्पन्न की जा सके।

उल्टे दर्पण

एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ी होती है, को उलटा दर्पण कहा जाता है।

- उलटा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे के दृश्य (विंग) दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है।

- ये दर्पण वाहन के किनारों पर लगाए जाते हैं, जिससे चालक को उसके पीछे की ट्रैफिक देखने में मदद मिलती है, ताकि सुरक्षित ड्राइविंग हो सके।

- उलटा दर्पण को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये हमेशा सीधे, हालांकि घटित, चित्र देते हैं।

- इसके अलावा, इनका दृश्य क्षेत्र अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर मुड़े होते हैं। इस प्रकार, उलटे दर्पण चालक को एक सामान्य दर्पण की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र को देखने की अनुमति देते हैं।

अन्य संबंधित शब्द

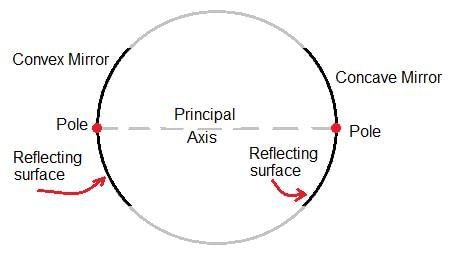

ध्रुव: एक गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण की सतह पर स्थित होता है। ध्रुव को सामान्यतः P अक्षर से दर्शाया जाता है।

वक्रता का केंद्र: गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह एक गोल के एक भाग को बनाती है। इस गोल का एक केंद्र होता है। इस बिंदु को गोलाकार दर्पण का वक्रता का केंद्र कहा जाता है। इसे C अक्षर से दर्शाया जाता है।

नोट: वक्रता का केंद्र दर्पण का हिस्सा नहीं होता। यह इसकी परावर्तक सतह के बाहर स्थित होता है। एक अवतल दर्पण का वक्रता का केंद्र इसके सामने होता है। हालांकि, एक उत्तल दर्पण के मामले में यह दर्पण के पीछे होता है।

वक्रता की त्रिज्या (R): उस गोल की त्रिज्या जिसे गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह का एक भाग माना जाता है, दर्पण की वक्रता की त्रिज्या कहलाती है। इसे R अक्षर से दर्शाया जाता है। आप देख सकते हैं कि PC की दूरी वक्रता की त्रिज्या के बराबर होती है।

प्रधान धुरी: कल्पना करें कि एक सीधी रेखा ध्रुव और गोलाकार दर्पण के वक्रता के केंद्र के माध्यम से गुजर रही है। इस रेखा को प्रधान धुरी कहा जाता है।

लेंस के प्रकार

- अवतल लेंस: वे लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में मोटे लगते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो बीच में किनारों से पतले लगते हैं, वे अवतल लेंस कहलाते हैं। ध्यान दें कि ये लेंस पारदर्शी होते हैं और प्रकाश इनसे गुजर सकता है।

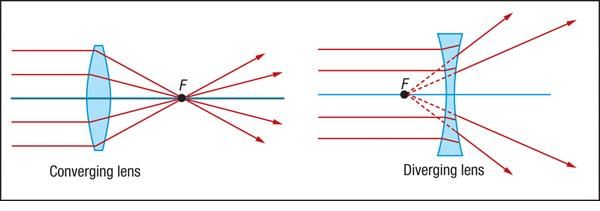

- उत्तल लेंस: एक उत्तल लेंस उस प्रकाश को एकत्र करता है जो सामान्यतः उस पर गिरता है। इसलिए इसे एकत्रित करने वाला लेंस कहा जाता है। दूसरी ओर, एक अवतल लेंस प्रकाश को दूर करता है और इसे दूर करने वाला लेंस कहा जाता है।

लेंस द्वारा निर्मित छवियों के प्रकार

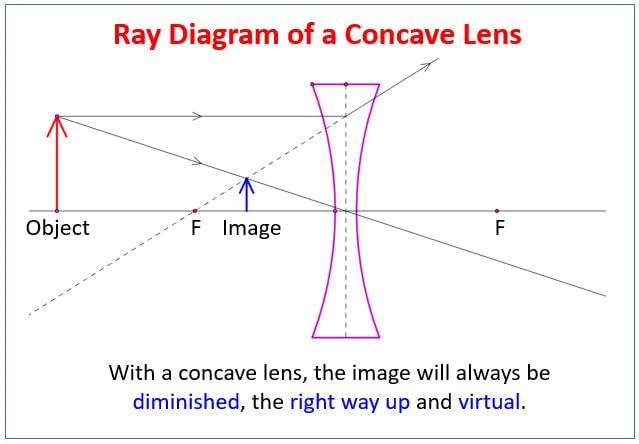

- अवतल लेंस द्वारा निर्मित छवि: एक अवतल लेंस हमेशा एक erect, virtual, और वस्तु से छोटी छवि बनाता है।

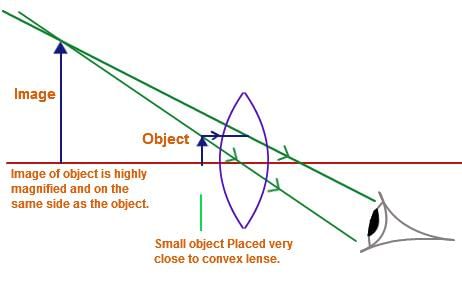

- उत्तल लेंस द्वारा निर्मित छवि: एक उत्तल लेंस एक वास्तविक और उल्टी छवि बना सकता है। जब वस्तु लेंस के बहुत करीब होती है, तो उत्पन्न छवि virtual, erect, और magnified होती है। जब इसे magnified वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस को magnifying glass कहा जाता है।

लेंस द्वारा बनाई जाने वाली छवियाँ

- उत्कण्ठित छवि: एक अवतल लेंस हमेशा एक सीधी, आभासी, और वस्तु से छोटी छवि बनाता है।

- उल्टे छवि: एक उत्तल लेंस एक वास्तविक और उल्टी छवि बना सकता है। जब वस्तु लेंस के बहुत करीब होती है, तो बनाई गई छवि आभासी, सीधी, और बढ़ी हुई होती है। बढ़ी हुई वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस को मैग्निफाइंग ग्लास कहा जाता है।

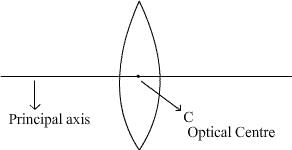

- प्रमुख धुरी: लेंस की दो सतहें दो गोलार्द्धों के भाग हैं। दो गोलार्धों के केंद्रों को जोड़ने वाली सीधी रेखा को प्रमुख धुरी कहा जाता है। आमतौर पर, हम ऐसे लेंस का उपयोग करते हैं जिनकी सतहों की वक्रता समान होती है। ऐसे लेंसों में, यदि हम लेंस के अंदर प्रमुख धुरी पर एक बिंदु लेते हैं जो दोनों सतहों से समान दूरी पर है, तो उस बिंदु को लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है।

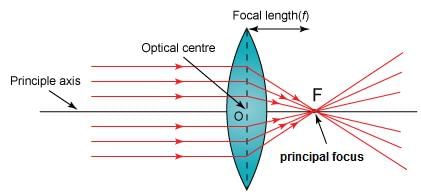

- उत्तल लेंस का फोकस: यदि एक समानांतर किरणों की एक बीम, जो उत्तल लेंस के प्रमुख धुरी के समानांतर यात्रा करती है, लेंस द्वारा वक्रित होती है, तो किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होती हैं। इस बिंदु को उत्तल लेंस का फोकस कहा जाता है।

- लेंस की फोकल लंबाई: लेंस की फोकल लंबाई वह दूरी है जो ऑप्टिकल सेंटर और लेंस के फोकस के बीच होती है।

- लेंस की शक्ति: लेंस की शक्ति, उत्तल लेंस के मामले में इकट्ठा होने की डिग्री या अवतल लेंस के मामले में फैलने का माप है। इसे मीटर में व्यक्त की गई फोकल लंबाई के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया गया है।

- लेंस की शक्ति की एस.आई. इकाई: डायोप्टर, जिसका प्रतीक D है। अतः, 1 डायोप्टर वह लेंस की शक्ति है जिसकी फोकल लंबाई 1 मीटर है। 1D = 1m–1।

- आप यह नोट कर सकते हैं कि उत्तल लेंस की शक्ति सकारात्मक होती है और अवतल लेंस की शक्ति नकारात्मक होती है।

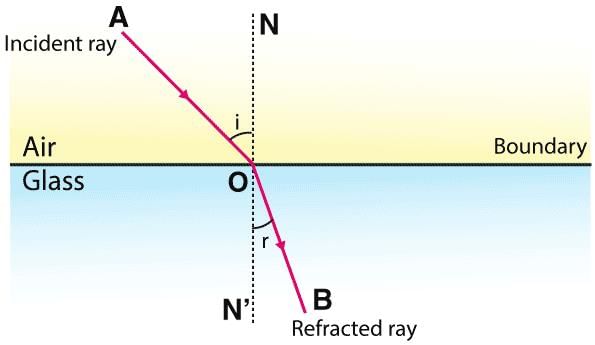

2. प्रकाश का अपवर्तन

जिस घटना के कारण एक प्रकाश की किरण अपनी पथ से विचलित होती है, जब वह एक ऑप्टिकल माध्यम से दूसरे ऑप्टिकल माध्यम में यात्रा कर रही होती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है।

जब एक प्रकाश की किरण एक ऑप्टिकली दुर्बल माध्यम से एक ऑप्टिकली घनत्व वाले माध्यम में जाती है।

अपवर्तन की घटना

- जब एक प्रकाश की किरण एक ऑप्टिकली घने माध्यम से एक ऑप्टिकली दुर्बल माध्यम में जाती है, तो यह दो माध्यमों के पृथक्करण की सतह पर सामान्य से दूर मुड़ जाती है।

- जब एक प्रकाश की किरण दो माध्यमों के पृथक्करण की सतह पर सामान्य रूप से टकराती है, तो यह अपने मूल पथ से विचलित नहीं होती।

- कुछ अपवर्तनांक इस प्रकार हैं: हीरा (2.419), कांच (1.523), और पानी (1.33)।

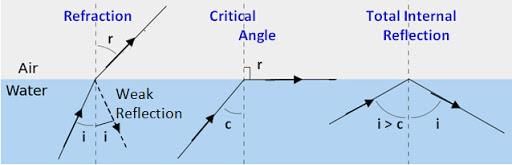

- कुल आंतरिक परावर्तन: यह वह घटना है जिसमें सभी प्रवेशित प्रकाश की किरणें सीमा से परावर्तित होती हैं। कुल आंतरिक परावर्तन केवल तब होता है जब निम्नलिखित दो शर्तें पूरी हों: (i) प्रकाश घने माध्यम में हो और दुर्बल माध्यम की ओर बढ़ रहा हो। (ii) घटना कोण उस प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कोण से अधिक हो।

- कुल आंतरिक परावर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रवेशित प्रकाश अधिक ऑप्टिकली घने माध्यम में दुर्बल ऑप्टिकली माध्यम की ओर यात्रा कर रहा हो।

कुल आंतरिक परावर्तन की घटना

- कुल आंतरिक परावर्तन: यह वह घटना है जिसमें सभी प्रवेशित प्रकाश की किरणें सीमा से परावर्तित होती हैं। कुल आंतरिक परावर्तन केवल तब होता है जब निम्नलिखित दो शर्तें पूरी हों: (i) प्रकाश घने माध्यम में हो और दुर्बल माध्यम की ओर बढ़ रहा हो। (ii) घटना कोण उस प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कोण से अधिक हो।

3. प्रकाश का विवर्तन

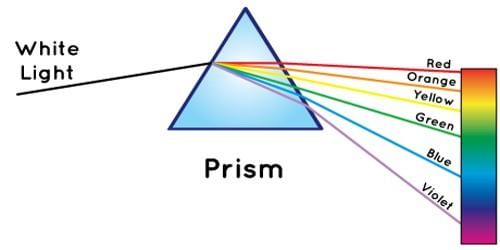

यह एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें सफेद प्रकाश की किरण एक प्रिज्म के माध्यम से गुजरने पर इसके घटक रंगों में विभाजित हो जाती है।

- रंगों की क्रमबद्धता निम्नलिखित है: बैंगनी (violet), इंडिगो (indigo), नीला (blue), हरा (green), पीला (yellow), नारंगी (orange), और लाल (red)।

- बैंड के एक छोर पर लाल है और दूसरे पर बैंगनी।

- रंगों का अनुक्रम सबसे अच्छे तरीके से 'VIBGYOR' शब्द द्वारा याद किया जा सकता है, जो प्रत्येक रंग के पहले अक्षर को लेकर बनाया गया है।

- प्रकाश का विवर्तन (Dispersion of Light) एक लेजर (laser) वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली प्रकाश की किरण होती है। लेजर एक शब्द नहीं है बल्कि एक संक्षेपाक्षर है। इसका अर्थ है 'Light Amplification By Stimulated Emission Of Radiation'।

चुम्बकत्व, विद्युत और विद्युत चुम्बकत्व

1. चुम्बकत्व

चुम्बकत्व एक भौतिक घटना है जो विद्युत आवेश की गति के कारण उत्पन्न होती है, जिससे वस्तुओं के बीच आकर्षक और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होते हैं।

- शब्द चुम्बक (magnet) ग्रीस के एक द्वीप नामक मैग्नेशिया से लिया गया है, जहाँ 600 ईसा पूर्व के आसपास चुम्बकीय अयस्क के deposits पाए गए थे।

- चुम्बक खनिज मैग्नेटाइट (magnetite) एक प्राकृतिक चुम्बक है। इसे लोडस्टोन (lodestone) कहा जाता है।

- जब एक बार चुम्बक स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, तो यह उत्तर-दक्षिण दिशा में इंगित करता है।

- जिस टिप का संकेत भौगोलिक उत्तर की ओर होता है, उसे उत्तर ध्रुव कहा जाता है और जिस टिप का संकेत भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है, उसे दक्षिण ध्रुव कहा जाता है।

- जब दो चुम्बकों के उत्तर ध्रुव (या दक्षिण ध्रुव) एक-दूसरे के निकट लाए जाते हैं, तो एक प्रतिकर्षण बल होता है। इसके विपरीत, एक चुम्बक के उत्तर ध्रुव और दूसरे के दक्षिण ध्रुव के बीच एक आकर्षण बल होता है।

- चुम्बक के गुण हैं:

- (i) यह एक छोटे लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है।

- (ii) यह हमेशा स्वतंत्र रूप से लटकने पर उत्तर-दक्षिण दिशा में स्थिर होता है।

- (iii) समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं।

- (iv) चुम्बकीय ध्रुव हमेशा जोड़ी में होते हैं।

- (v) एक चुम्बक की ताकत ध्रुवों के निकटतम स्थान पर अधिकतम होती है।

- जिस घटना के कारण एक गैर-चुम्बकीकरण चुम्बकीय पदार्थ एक चुम्बक की तरह व्यवहार करता है, उसे चुम्बकीय प्रेरण (magnetic induction) कहा जाता है। चुम्बकीय प्रेरण पहले होती है, फिर चुम्बकीय आकर्षण।

चुम्बकीय प्रेरण

चुम्बकीय प्रेरण

- चुम्बकीय प्रेरण चुम्बकीय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है।

- चुम्बकीय प्रेरण प्रेरक चुम्बक और चुम्बकीय पदार्थ के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

- जितना शक्तिशाली प्रेरक चुम्बक होगा, उतना ही अधिक चुम्बकत्व चुम्बकीय पदार्थ में होगा।

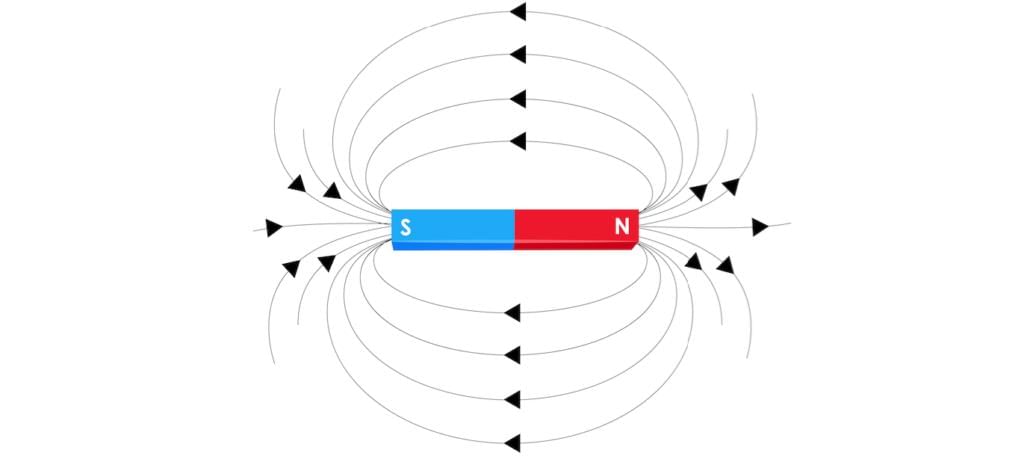

चुम्बकीय क्षेत्र

चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है।

बार चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र:

- चुंबकीय क्षेत्र में एक वक्र, जिसके साथ एक मुक्त उत्तर चुंबकीय ध्रुव चलेगा, उसे चुंबकीय बल रेखा कहा जाता है।

- चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा वह दिशा है जिसमें मुक्त उत्तर ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में चलेगा।

- (i) वे चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर और चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर यात्रा करते हैं।

- (ii) वे एक-दूसरे को प्रतिबंधित करते हैं।

- (iii) वे कभी भी एक-दूसरे को अवरोधित नहीं करते।

धरती एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लगभग भूगर्भीय दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान पर, चुंबकीय उत्तर आमतौर पर भूगर्भीय उत्तर की दिशा में नहीं होता। इन दोनों दिशाओं के बीच का कोण डिक्लिनेशन कहलाता है।

2. बिजली

जिस घटना के कारण एक उपयुक्त संयोजन के कारण वस्तुएँ रगड़ने पर इलेक्ट्रिफाइड होती हैं, उसे बिजली कहा जाता है। यदि किसी वस्तु पर चार्ज को बहने नहीं दिया जाता है, तो उसे स्थैतिक बिजली कहा जाता है।

- वस्तुएँ परमाणुओं से बनी होती हैं। एक परमाणु मूल रूप से तीन विभिन्न घटकों से बना होता है - इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन।

- एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक परमाणु से हटाया जा सकता है। जब दो वस्तुएँ एक साथ रगड़ी जाती हैं, तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। उदाहरण: जब एक प्लास्टिक की छड़ी को फर के साथ रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन फर से प्लास्टिक की छड़ी में चले जाते हैं। इसलिए, प्लास्टिक की छड़ी नकारात्मक चार्ज हो जाती है और फर सकारात्मक चार्ज हो जाता है।

- जब आप एक नकारात्मक चार्ज वाली वस्तु को दूसरी वस्तु के करीब लाते हैं, तो दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहले वस्तु से धकेले जाते हैं। इसलिए, वह छोर नकारात्मक चार्ज हो जाएगा। इस प्रक्रिया को इंडक्शन द्वारा चार्जिंग कहा जाता है।

- जब एक नकारात्मक चार्ज वाली वस्तु एक तटस्थ शरीर को छूती है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों वस्तुओं पर फैल जाते हैं और दोनों वस्तुओं को नकारात्मक चार्जित बना देते हैं। इस प्रक्रिया को कंडक्शन द्वारा चार्जिंग कहा जाता है। दूसरी स्थिति, सकारात्मक चार्ज वाली वस्तु का तटस्थ शरीर को छूना, सिद्धांत में एकदम समान है।

सामग्री के प्रकार

पदार्थों के प्रकार

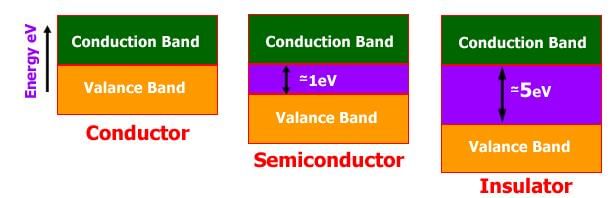

- पदार्थों को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है — इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स।

- इलेक्ट्रिसिटी संवहन के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण:

- कंडक्टर्स वे सामग्री हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज और गर्मी की ऊर्जा बहुत आसानी से प्रवाहित हो सकती है। लगभग सभी धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहे, और सीसा अच्छे कंडक्टर्स होते हैं।

- इंसुलेटर्स वे सामग्री हैं जो बहुत कम इलेक्ट्रिकल चार्ज और गर्मी की ऊर्जा को प्रवाहित होने देती हैं। प्लास्टिक, कांच, सूखी हवा, और लकड़ी इंसुलेटर्स के उदाहरण हैं।

- सेमीकंडक्टर्स वे सामग्री हैं जो इंसुलेटर्स से बेहतर इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रवाहित करती हैं, लेकिन कंडक्टर्स से कम। उदाहरण: सिलिकॉन और जर्मेनियम।

इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रकार

- इलेक्ट्रिक चार्ज के दो प्रकार होते हैं, namely सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज। समान चार्ज एक-दूसरे को धकेलते हैं और भिन्न चार्ज एक-दूसरे को आकृष्ट करते हैं।

- इलेक्ट्रिक करंट हमेशा उच्च संभावना से प्रवाहित होता है। दो कंडक्टर्स के बीच का संभावना अंतर उस कार्य के बराबर होता है जो एक इकाई सकारात्मक चार्ज को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में प्रवाहित करने में लगता है।

- चार्ज का प्रवाह करंट कहलाता है और यह वह दर है जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंडक्टर के माध्यम से गुजरता है। चार्जित कण सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। चार्ज के प्रवाह के लिए उसे एक धक्का (एक बल) की आवश्यकता होती है जो वोल्टेज या संभावना अंतर द्वारा प्रदान किया जाता है। चार्ज उच्च संभावित ऊर्जा से निम्न संभावित ऊर्जा की ओर प्रवाहित होता है।

- करंट का एक बंद लूप एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। करंट [I] उस चार्ज की मात्रा को मापता है जो हर सेकंड एक दिए गए बिंदु से गुजरता है। करंट की इकाई एम्पियर [A] है। 1 A का मतलब है कि हर सेकंड 1 C का चार्ज गुजरता है।

- जब करंट एक कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित होता है, तो यह करंट के प्रवाह में कुछ अवरोध प्रदान करता है। कंडक्टिंग वायर द्वारा करंट के प्रवाह में प्रदान किया गया अवरोध प्रतिरोध कहलाता है।

- प्रतिरोध की इकाई ओम है। प्रतिरोध विभिन्न सामग्रियों में भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, सोना, चांदी, और तांबा कम प्रतिरोध वाले होते हैं, जिसका मतलब है कि करंट इन सामग्रियों के माध्यम से आसानी से प्रवाहित हो सकता है। जबकि कांच, प्लास्टिक, और लकड़ी में बहुत उच्च प्रतिरोध होता है, जिसका मतलब है कि करंट इन सामग्रियों के माध्यम से आसानी से नहीं गुजर सकता।

3. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म

जो भौतिकी की शाखा विद्युत और चुम्बकत्व के बीच के संबंध से संबंधित है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म कहा जाता है।

- जब भी एक सीधी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह एक चुम्बक की तरह व्यवहार करती है। धारा की मात्रा बढ़ने के साथ चुम्बकीय प्रभाव की मात्रा भी बढ़ती है।

- फैराडे के प्रेरण के नियम विद्युत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे बदलते चुम्बकीय क्षेत्र तारों में धारा प्रवाहित कर सकते हैं। यह मूल रूप से एक सूत्र/सिद्धांत है जो बताता है कि संभावित अंतर (वोल्टेज अंतर) कैसे उत्पन्न होता है और इसकी मात्रा कितनी होती है। यह समझने के लिए एक बड़ा सिद्धांत है कि चुम्बकीय क्षेत्र का परिवर्तन वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है।

- उन्होंने यह खोजा कि चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन और क्षेत्र का आकार उत्पन्न की गई धारा की मात्रा से संबंधित है। वैज्ञानिक भी चुम्बकीय फ्लक्स का उपयोग करते हैं। चुम्बकीय फ्लक्स एक मान है जो चुम्बकीय क्षेत्र की ताकत को उपकरण की सतह क्षेत्र के साथ गुणा करता है।

कूलंब का नियम

- कूलंब का नियम भौतिकी में विद्युत का एक बुनियादी विचार है। यह नियम दो चार्ज किए गए वस्तुओं के बीच बनाए गए बलों पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे-जैसे दूरी बढ़ती है, बल और विद्युत क्षेत्र घटते हैं। इस सरल विचार को एक अपेक्षाकृत सरल सूत्र में परिवर्तित किया गया।

- वस्तुओं के बीच बल सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तुएं एक-दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं या एक-दूसरे से दूर होती हैं। जब आपके पास दो चार्ज किए गए कण होते हैं, तो एक विद्युत बल उत्पन्न होता है। यदि आपके पास बड़े चार्ज हैं, तो बल भी बड़े होंगे। यदि आप इन दोनों विचारों का उपयोग करते हैं, और इस तथ्य को जोड़ते हैं कि चार्ज एक-दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित कर सकते हैं, तो आप कूलंब के नियम को समझेंगे। यह एक सूत्र है जो दो वस्तुओं के बीच विद्युत बलों को मापता है।

F = kq1q2 / r²

» जहाँ ”F” दो आवेशों के बीच उत्पन्न होने वाली बल है। » दो आवेशों के बीच की दूरी ”r” है। ”r” वास्तव में “विभाजन का व्यास” (radius of separation) को दर्शाता है, लेकिन आपको बस यह जानना है कि यह एक दूरी है। » ”q1” और ”q2” प्रत्येक कण में आवेश की मात्रा के लिए मान हैं। वैज्ञानिक आवेश को मापने के लिए कूलम्ब (Coulombs) का उपयोग करते हैं। » समीकरण का स्थिरांक “k” है।

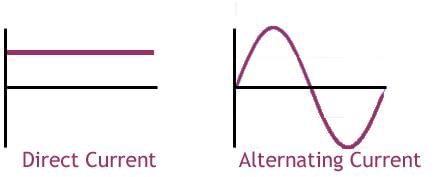

विभिन्न प्रकार के करंट - AC और DC

- हमारी दुनिया में मुख्य रूप से दो प्रकार के करंट होते हैं। एक है प्रत्यक्ष करंट (DC) जो एक दिशा में आवेशों का एक स्थिर प्रवाह है। दूसरा है पर्यायी करंट (AC) जो आवेशों का ऐसा प्रवाह है जो दिशा बदलता है।

- DC सर्किट में करंट एक स्थिर दिशा में गतिमान होता है। करंट की मात्रा बदल सकती है, लेकिन यह हमेशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर प्रवाहित होता है।

- पर्यायी करंट में, आवेश एक दिशा में बहुत कम समय के लिए चलते हैं, और फिर वे दिशा बदलते हैं। यह बार-बार होता है।

यांत्रिकी

- गति: भौतिकी में, गति का अर्थ है किसी वस्तु का स्थान या स्थिति का समय के सापेक्ष परिवर्तन। यांत्रिक गति दो प्रकार की होती है, संक्रमणीय (linear) और घूर्णनशील (spin)।

- गति की गति: एक गतिमान वस्तु की गति उस दर को दर्शाती है जिस पर वह दूरी तय करती है, अर्थात् प्रति समय इकाई में तय की गई दूरी।

गति की गणना: (तय की गई दूरी / आवश्यक समय)। गति की S.I. इकाई है ms।

वेग: किसी वस्तु द्वारा निर्दिष्ट दिशा में एक निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। वेग की SI इकाई m/s है।

- औसत वेग को समय के अनुसार विस्थापन को विभाजित करके निकाला जा सकता है।

- क्षणिक वेग उस बिंदु पर वस्तु के वेग को दर्शाता है।

- गति और वेग में अंतर: गति किसी वस्तु द्वारा निर्धारित समय में तय की गई दूरी है। वेग एक विशेष दिशा में गति होती है।

त्वरण: जब किसी वस्तु का वेग बदलता है, तो वह त्वरण प्राप्त करती है। त्वरण एक इकाई समय में वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। वेग को मीटर प्रति सेकंड (m/s) में मापा जाता है, इसलिए त्वरण को (m/s)/s या m/s2 में मापा जाता है, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। त्वरण का प्रतीक a है।

- जब वेग कम होता है, तो इसे अवरोधन या धीमा होना कहा जाता है।

- गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण: गैलीलियो ने सबसे पहले यह पता लगाया कि पृथ्वी पर गिरने वाली सभी वस्तुओं का त्वरण 9.80 m/s2 होता है, चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण को प्रतीक g दिया जाता है, जो 9.80 m/s2 के बराबर होता है।

बल: बल को धक्का या खींचना कहा जा सकता है। (तकनीकी रूप से, बल वह चीज है जो वस्तुओं को त्वरण प्रदान कर सकता है।) बल को N (न्यूटन) में मापा जाता है। वह बल जो 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली वस्तु को 1 m/s2 की दर से त्वरण देने का कारण बनता है, वह 1 न्यूटन के बराबर होता है।

- न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि ब्रह्मांड में हर भारी कण हर अन्य भारी कण को एक बल द्वारा आकर्षित करता है, जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के प्रति सीधे अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रति व्युत्क्रमी अनुपाती होता है।

- समीकरण के रूप में, गुरुत्वाकर्षण बल F = G(m1 m2)/ r2, जहाँ r दो द्रव्यमान m1 और m2 के बीच की दूरी है और G सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है।

केंद्रीय बल: किसी वस्तु को वृत्त में चलाने के लिए उस पर एक बल होना चाहिए जो केंद्र की ओर निर्देशित हो। इसे केंद्रीय बल कहा जाता है और यह वृत्तीय गति में दिशा में निरंतर परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है।

- किसी वस्तु के द्रव्यमान m पर, जो v गति से एक वृत्ताकार पथ पर चल रही है, केंद्रीय बल का परिमाण इस संबंध में दिया गया है: F = mv2/r।

- बल की दिशा उस वृत्त के केंद्र की ओर होती है जिसमें वस्तु चल रही होती है।

- केंद्रीय बल केंद्रीय बल के समान और विपरीत होता है, अर्थात यह बाहर की ओर कार्य करता है।

भार: किसी शरीर का भार वह बल है जिसके साथ पृथ्वी उस शरीर को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। किसी शरीर के भार को उसके द्रव्यमान से भ्रमित नहीं करना चाहिए, जो उसमें निहित पदार्थ की मात्रा का माप है। द्रव्यमान मात्रा को दर्शाता है, और भार गुरुत्वाकर्षण के आकार को दर्शाता है।

- किसी शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है।

- यदि आप अपना द्रव्यमान जानते हैं, तो आप आसानी से अपना भार निकाल सकते हैं क्योंकि W = mg, जहाँ:

W न्यूटन (N) में वजन है, m किलोग्राम (kg) में द्रव्यमान है, और g गुरुत्वाकर्षण का त्वरण m/s2 में है।

- भार का मापन न्यूटन (N) में किया जाता है। यह स्पष्ट है कि g का मान ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्यरेख पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर, g का मान शून्य होगा।

- यहाँ ध्यान देने योग्य है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी के मुकाबले लगभग एक-छठाई है, इसलिए चंद्रमा पर एक वस्तु का वजन केवल पृथ्वी पर उसके वजन का एक-छठाई होगा।

न्यूटन के गति के नियम:

1. न्यूटन का पहला नियम:

- न्यूटन का पहला नियम कहता है कि "एक स्थिर वस्तु स्थिर रहने की प्रवृत्ति रखती है और एक गतिशील वस्तु उसी गति और दिशा में चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल न लगे।" प्रत्येक वस्तु जो समान गति में होती है, उस स्थिति में बनी रहने की प्रवृत्ति रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। वास्तव में, वस्तुओं की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि वे अपनी गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करें। इस गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को जड़ता कहा जाता है।

जड़ता: जड़ता एक वस्तु की प्रवृत्ति होती है कि वह अपनी गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे। लेकिन "गति की स्थिति" का क्या अर्थ है? एक वस्तु की गति की स्थिति को उसकी गति द्वारा परिभाषित किया जाता है - दिशा के साथ गति। इस प्रकार, जड़ता को इस प्रकार फिर से परिभाषित किया जा सकता है: जड़ता: एक वस्तु की प्रवृत्ति कि वह अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करे।

न्यूटन के पहले नियम के कई और अनुप्रयोग हैं:

- जब आप एक नीचे की ओर चलने वाले लिफ्ट में होते हैं, तो रक्त आपके सिर से पैरों की ओर तेजी से बहता है।

- हथौड़े का सिर लकड़ी के हैंडल पर तब कस जाता है जब हैंडल के निचले हिस्से को एक कठोर सतह पर मारा जाता है।

- जब आप एक स्केटबोर्ड (या गाड़ी या साइकिल) पर होते हैं, तो एक कर्ब या पत्थर या अन्य वस्तु से टकराने पर आप बोर्ड से आगे की ओर उड़ जाते हैं, जो स्केटबोर्ड की गति को तुरंत रोक देती है।

2. न्यूटन का दूसरा नियम:

- एक वस्तु की त्वरण जो कि एक शुद्ध बल द्वारा उत्पन्न होती है, शुद्ध बल के परिमाण के समानुपाती होती है, और शुद्ध बल की दिशा में होती है, और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक वस्तु के द्रव्यमान m, उसके त्वरण a, और लागू बल F के बीच संबंध है: F = ma। त्वरण और बल वेक्टर हैं (जिनके प्रतीक तिरछी बोल्ड फ़ॉन्ट में प्रदर्शित होते हैं); इस कानून में बल वेक्टर की दिशा त्वरण वेक्टर की दिशा के समान होती है।

3. न्यूटन का गति का तीसरा नियम:

- हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह कथन यह दर्शाता है कि हर इंटरैक्शन में, दो इंटरैक्टिंग वस्तुओं पर बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है। पहले वस्तु पर बल का आकार दूसरे वस्तु पर बल के आकार के बराबर होता है। पहले वस्तु पर बल की दिशा दूसरे वस्तु पर बल की दिशा के विपरीत होती है। बल हमेशा जोड़ों में आते हैं - समान और विपरीत क्रिया-प्रतिक्रिया बल जोड़े।

- रॉकेट की क्रिया है कि यह अपनी शक्तिशाली इंजन के बल से ज़मीन पर नीचे धकेलता है, और प्रतिक्रिया है कि ज़मीन रॉकेट को समान बल से ऊपर धकेलता है।

- तोप के गोले को आग लगाने का भी उदाहरण है। जब गोला हवा में छोड़ा जाता है (विस्फोट द्वारा), तो तोप पीछे की ओर धकेलती है। गोले को बाहर धकेलने वाला बल तोप को पीछे धकेलने वाले बल के बराबर था, लेकिन तोप पर प्रभाव कम ध्यान देने योग्य होता है क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत बड़ा होता है। यह उदाहरण उस किक के समान है जब एक गन एक गोली को आगे की ओर फायर करती है।

- घर्षण: घर्षण एक बल है जो एक सतह को दूसरी सतह पर स्थानांतरित करने का विरोध करता है। यह बल उस दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में वस्तु फिसलना चाहती है। यदि एक कार को स्टॉप साइन पर रुकना है, तो यह ब्रेक और पहियों के बीच के घर्षण के कारण धीमी होती है। घर्षण के माप उन सामग्रियों के प्रकार पर आधारित होते हैं जो संपर्क में होती हैं। कंक्रीट पर कंक्रीट का घर्षण गुणांक बहुत उच्च होता है। यह गुणांक इस बात का माप है कि एक वस्तु कितनी आसानी से दूसरी वस्तु के संबंध में चलती है। जब आपके पास उच्च घर्षण गुणांक होता है, तो सामग्रियों के बीच बहुत अधिक घर्षण होता है।

पदार्थों के गुण

- पदार्थों के गुण: एक पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। पदार्थ मूलभूत निर्माण खंडों से बना होता है जिन्हें सामान्यतः तत्व कहते हैं, जिनकी संख्या 112 है। यदि पदार्थ केवल एक प्रकार के तत्व से बना है, तो उस तत्व की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहा जाता है। यदि पदार्थ दो या अधिक विभिन्न तत्वों से बना है, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को अणु कहा जाता है।

- अणु को उस पदार्थ की सबसे छोटी इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्वतंत्र अस्तित्व रखती है और पदार्थों के पूर्ण भौतिक और रासायनिक गुणों को बनाए रख सकती है।

- गतिशीलता के सिद्धांत के अनुसार: (i) अणु सभी संभावित दिशाओं में निरंतर गति की अवस्था में होते हैं और इसलिए उनमें गतिज ऊर्जा होती है, जो गर्मी ऊर्जा के बढ़ने या तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ती है, (ii) अणु हमेशा एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं, (iii) अणुओं के बीच आकर्षण बल अंतःअणु स्थान के बढ़ने के साथ कम होता है।

- अणु हमेशा एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल को संघटन बल कहा जाता है, जबकि विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल को आधेशन बल कहा जाता है।

- ठोस में: अंतःअणु स्थान बहुत छोटा होता है, इसलिए अंतःअणु बल बहुत बड़े होते हैं और इसलिए ठोस का निश्चित आकार और आकार होता है।

- तरल में: अंतःअणु स्थान बड़ा होता है, इसलिए अंतःअणु बल छोटे होते हैं और इसलिए तरल का निश्चित मात्रा होता है लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं होता।

- गैस में: अंतःअणु स्थान बहुत बड़ा होता है, इसलिए अंतःअणु बल अत्यंत छोटे होते हैं और इसलिए गैसों का न तो निश्चित मात्रा होता है और न ही निश्चित आकार।

- एक ठोस का निश्चित आकार और आकार होता है। एक शरीर के आकार या आकार को बदलने (या विकृत करने) के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। यदि आप एक हेलिकल स्प्रिंग को धीरे-धीरे उसके अंत को खींचकर खींचते हैं, तो स्प्रिंग की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। जब आप स्प्रिंग के अंत को छोड़ देते हैं, तो यह अपने मूल आकार और आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है। एक शरीर की वह विशेषता, जिसके द्वारा यह लागू बल हटाने पर अपने मूल आकार और आकार को पुनः प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे लोच कहा जाता है और इस प्रकार की विकृति को लोचदार विकृति कहा जाता है।

- हालांकि, यदि आप गंदगी या मिट्टी के एक टुकड़े पर बल लगाते हैं, तो उनके पास अपने पिछले आकार को पुनः प्राप्त करने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, और वे स्थायी रूप से विकृत हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को प्लास्टिक कहा जाता है और इस विशेषता को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। गंदगी और मिट्टी आदर्श प्लास्टिक के करीब होती हैं।

- जब एक बल शरीर पर लगाया जाता है, तो यह उस सामग्री के प्रकार और विकृत करने वाले बल के परिमाण के आधार पर थोड़ा या बहुत अधिक विकृत हो जाता है। कई सामग्रियों में यह विकृति दृश्य रूप से ध्यान देने योग्य नहीं हो सकती है, लेकिन यह होती है। जब एक शरीर को विकृत करने वाले बल के अधीन किया जाता है, तो शरीर में एक पुनर्स्थापन बल विकसित होता है। यह पुनर्स्थापन बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होता है। क्षेत्र के प्रति पुनर्स्थापन बल को तनाव कहा जाता है। यदि F बल है और A शरीर का क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र है, तो तनाव का परिमाण = F/A होता है। तनाव का SI यूनिट N m–2 या पास्कल (Pa) है। तनाव पुनर्स्थापन बल प्रति इकाई क्षेत्र है और तनाव आयाम में आंशिक परिवर्तन है।

हुक का नियम: रॉबर्ट हुक, एक अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी (1635 - 1703 ईस्वी) ने स्प्रिंग पर प्रयोग किए और पाया कि एक शरीर में उत्पन्न होने वाला बढ़ाव (लंबाई में परिवर्तन) लागू बल या लोड के समानुपाती होता है। 1676 में, उन्होंने अपने लोच के नियम को प्रस्तुत किया, जिसे अब हुक का नियम कहा जाता है। छोटे विकृतियों के लिए तनाव और तनाव एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसे हुक का नियम कहा जाता है। इस प्रकार, तनाव = तनाव × तनाव या तनाव = k × तनाव, जहाँ k समानुपातिकता स्थिरांक है और इसे लोच का गुणांक कहा जाता है।

एक तरल की मूलभूत विशेषता यह है कि यह बह सकता है। तरल को अपने आकार में परिवर्तन के लिए कोई प्रतिरोध नहीं होता है। इस प्रकार, एक तरल का आकार उसके कंटेनर के आकार द्वारा नियंत्रित होता है। एक तरल अव्यवस्थित होता है और इसका अपना मुक्त सतह होती है। एक गैस संकुचित होती है और यह उपलब्ध सभी स्थान को भरने के लिए फैलती है।

पैस्कल का नियम: फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने अवलोकन किया कि किसी तरल में विश्राम की स्थिति में दबाव सभी बिंदुओं पर समान होता है यदि वे समान ऊंचाई पर हों, जो समान रूप से वितरित होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि जब भी किसी तरल के किसी भाग पर बाहरी दबाव लगाया जाता है, तो यह बिना कमी के और समान रूप से सभी दिशाओं में प्रसारित होता है। यह तरल दबाव के संचार के लिए पैस्कल का नियम है और इसके कई दैनिक जीवन में अनुप्रयोग हैं। कई उपकरण जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक पैस्कल के नियम पर आधारित हैं।

तरल का प्रवाह तभी स्थिर कहा जाता है जब किसी दिए गए बिंदु पर, प्रत्येक गुजरने वाले तरल कण की गति समय में स्थिर रहती है। स्थिर प्रवाह के तहत तरल कण द्वारा लिया गया मार्ग स्ट्रिमलाइन होता है।

बर्नौली का सिद्धांत यह कहता है कि जब एक तरल बिना घर्षण के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता है, तो इसकी कुल ऊर्जा (गतिज संभावित दबाव) स्थिर रहती है।

आपने देखा होगा कि, तेल और पानी नहीं मिलते; पानी आपको और मुझे भिगोता है लेकिन बत्तखों को नहीं; पारा कांच को भिगोता नहीं है लेकिन पानी इससे चिपकता है, तेल एक कपास के बत्ते पर ऊपर उठता है, इसके बावजूद गुरुत्वाकर्षण, पेड़ की पत्तियों के शीर्ष तक रस और पानी उठते हैं, पेंट ब्रश के बाल सूखे होने पर एक साथ चिपकते नहीं हैं और न ही पानी में डुबोने पर, लेकिन इसे निकालने पर एक बारीक टिप बनाते हैं। ये सभी और कई अन्य अनुभव तरल की मुक्त सतहों से संबंधित हैं। चूंकि तरल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित मात्रा होती है, यह एक कंटेनर में डाले जाने पर एक मुक्त सतह प्राप्त करता है। ये सतहें कुछ अतिरिक्त ऊर्जा रखती हैं। इस घटना को सतह तनाव कहा जाता है और यह केवल तरल से संबंधित है क्योंकि गैसों की कोई मुक्त सतह नहीं होती। गणितीय रूप से, सतह तनाव को तरल की मुक्त सतह पर एक काल्पनिक रेखा पर प्रति इकाई लंबाई पर कार्य करने वाली बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। सतह तनाव को न्यूटन/मीटर में व्यक्त किया जाता है।

अधिकांश तरल आदर्श नहीं होते हैं और गति में कुछ प्रतिरोध प्रदान करते हैं। तरल गति में यह प्रतिरोध आंतरिक घर्षण के समान होता है जो तब होता है जब एक ठोस सतह पर गति करता है। इसे विश्कोसिटी कहा जाता है।

|

389 docs|527 tests

|