जीएस - 2 | यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन: अभ्यास (हिंदी) - UPSC PDF Download

GS-2 एक चुनौती प्रस्तुत करता है क्योंकि इसे स्रोतों से खोजना और तैयारी करना आसान है, फिर भी कई उम्मीदवार 100 से ऊपर स्कोर करने में संघर्ष करते हैं। यह अध्याय पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेगा, प्रत्येक घटक का विस्तार से परीक्षण करेगा, और चर्चा करेगा कि आप अपनी तैयारी और लेखन को कैसे अनुकूलित कर सकते हैं ताकि आपके स्कोर में सुधार हो सके।

पाठ्यक्रम के खंड

- GS-2 पाठ्यक्रम को दो मुख्य अनुभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: राजनीति, शासन। सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध।

महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर

- उम्मीदवारों के बीच एक सामान्य गलती यह है कि वे वर्तमान मामलों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और समान रूप से महत्वपूर्ण स्थिर भाग की अनदेखी करते हैं।

- इस अनुभाग में प्रश्न संविधान, सरकारी योजनाओं, कानूनों, शासन और विकास क्षेत्र से संबंधित हैं, जो सभी वर्तमान मामलों से जुड़े हैं।

- केवल किसी वर्तमान मुद्दे के बारे में जानना पर्याप्त नहीं है; आपको इसे पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक पहलुओं से भी जोड़ना होगा।

- अगले अनुभाग महत्वपूर्ण दिशानिर्देश प्रदान करेंगे जो GS-2 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं।

राजनीति, शासन एवं सामाजिक न्याय

संविधानात्मक अनुच्छेदों से शुरू करें

- 243A. ग्राम सभा

- 243B. पंचायतें

- 243G. 243W. पंचायतों और नगरपालिका की शक्तियां एवं जिम्मेदारियां

- 243ZD. 243ZE. ज़िला और महानगरीय योजना समिति

मामले के दोनों पक्ष प्रस्तुत करना

- GS 2 में, प्रश्न आमतौर पर ऐसे विवादास्पद विषयों के चारों ओर घूमते हैं जो कई दृष्टिकोणों की अनुमति देते हैं।

- यह फायदेमंद है कि बहस के दोनों पक्षों को स्वीकार किया जाए, भले ही प्रश्न स्पष्ट रूप से इसकी मांग न करे।

- इन तर्कों को उपयुक्त उपशीर्षकों के अंतर्गत व्यवस्थित करें (सपोर्टिंग तर्क / विपक्षी तर्क) ताकि अंतर स्पष्ट हो सके।

- उदाहरण के लिए, प्रश्न लें: "लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए समान चुनाव चुनावी खर्च और समय को सीमित करेगा लेकिन यह सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही को कम करेगा। चर्चा करें।"

- यह विषय बहस के लिए खुला है, और कोई भी समान चुनावों के विचार का समर्थन या विरोध कर सकता है।

- उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य गलती यह होती है कि वे परिचय में एक स्थिति लेते हैं और फिर उत्तर के बाकी हिस्से को उस स्थिति का बचाव करने में बिताते हैं।

- एक अधिक प्रभावी दृष्टिकोण यह है कि मुद्दे के दोनों पक्षों को समर्थन देने वाले साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया जाए जैसे:

- डेटा

- तथ्य

- तर्क

- अंत में, अपने स्वयं के दृष्टिकोण के साथ समाप्त करें।

प्रश्नों के उत्तर देने में उपशीर्षकों का उपयोग

उत्तर के मुख्य भाग में उपशीर्षकों का उपयोग दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है:

- यह प्रश्न को छोटे, अधिक प्रबंधनीय भागों में विभाजित करता है।

- यह आपको पूछे गए विशिष्ट विषय पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है, जिससे परीक्षक को यह दिखता है कि आप सीधे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

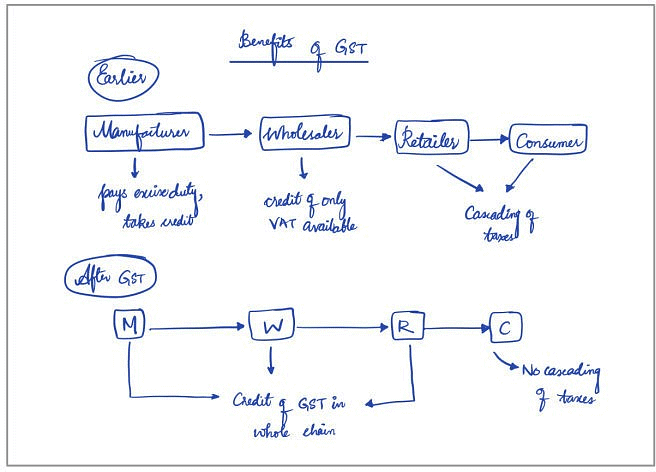

उदाहरण के लिए, प्रश्न में: "संविधान (भारतीय संविधान के एक सौ पहले संशोधन) अधिनियम, 2016 की प्रमुख विशेषताएँ बताएं। क्या आपको लगता है कि यह 'करों के चक्रीय प्रभाव को समाप्त करने और वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने' के लिए पर्याप्त प्रभावी है?"

उपयुक्त उपशीर्षक में शामिल हो सकते हैं:

- अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

- जीएसटी और करों का चक्रीय प्रभाव

- जीएसटी और सामान्य राष्ट्रीय बाजार

- वर्तमान अधिनियम में समस्याएँ

- आगे का रास्ता/सुझाव

ये उपशीर्षक प्रश्न में प्रयुक्त शब्दों के साथ निकटता से जुड़े हैं और आपके उत्तर को परीक्षक के लिए समझना आसान बनाते हैं।

डेटा और आंकड़ों को शामिल करें

- GS-2 मुख्य रूप से विश्लेषण पर केंद्रित है और उत्तरों में आपकी व्यक्तिगत राय की आवश्यकता है।

- तथ्यों और आंकड़ों के बिना केवल तर्क प्रस्तुत करना आपके उत्तरों को सतही बना सकता है।

- यह महत्वपूर्ण है कि आपके पासडेटा औरतथ्य उपलब्ध हों और जब आवश्यक हो, उनका संदर्भ दें, क्योंकि ये आपके तर्कों को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं।

- उदाहरण के लिए, यदि आप उल्लेख करते हैं कि भारतएनपीए (गैर-कार्यशील संपत्तियों) की समस्याओं का सामना कर रहा है, तो विशिष्ट आंकड़े और प्रवृत्तियाँ शामिल करें—चाहे वे बढ़ रहे हों या घट रहे हों।

- जब आप भारत कीसार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बात करते हैं, तोIMR (शिशु मृत्यु दर), उच्च स्व-खर्चव्यय, MMR (मातृ मृत्यु दर), डॉक्टरों की कमी, औरWHO मानकों जैसे आंकड़े प्रदान करें।

विश्वसनीय स्रोतों के साथ तर्कों को मजबूत करना

- अपने दावों को मजबूत करने के लिए, आप सम्मानित अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों की विश्वसनीय रिपोर्टों का संदर्भ ले सकते हैं।

- उदाहरण के लिए, Transparency International द्वारा भ्रष्टाचार पर किए गए निष्कर्ष या ASER (Annual Status of Education Report) की रिपोर्ट शिक्षा के संबंध में उपयोगी हो सकती हैं।

महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

- Kesavananda Bharati v. State of Kerala. यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने Basic Structure Doctrine की स्थापना की, जो यह बताता है कि संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताओं को संशोधनों द्वारा परिवर्तित या नष्ट नहीं किया जा सकता।

- Maneka Gandhi v. Union of India. इस निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या को विस्तारित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार राज्य द्वारा मनमाने कार्यों से सुरक्षित है।

- Vishaka v. State of Rajasthan. यह ऐतिहासिक मामला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और उसके समाधान के लिए व्यापक दिशानिर्देश स्थापित करता है, सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण की आवश्यकता पर जोर देता है।

- Navtej Singh Johar v. Union of India. इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने सहमति से होने वाले समलैंगिक कृत्यों को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को पढ़कर अपराधमुक्त कर दिया, जिससे LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों की रक्षा की गई।

- Shayara Bano v. Union of India. इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने तात्कालिक तिहरा तलाक (तलाक-ए-बिद्दाह) की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया, जिससे लिंग न्याय और समानता के सिद्धांतों को मजबूती मिली।

- Puttaswamy v. Union of India. इस महत्वपूर्ण निर्णय ने संविधान के तहत गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, जो डिजिटल युग और उसके आगे व्यक्तिगत गोपनीयता के महत्व को उजागर करता है।

समितियों और आयोगों से सुझाव

- 1st ARC

- 2nd ARC

- Sarkaria Commission

- Punchhi Commission

- Law Commission Reports

- National Commission to Review the Working of the Constitution (NCRWC)

चित्रों और चित्रणों का उपयोग

चित्रों और चित्रणों का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब वे दो मानदंडों को पूरा करें:

- संक्षिप्त और त्वरित जानकारी: इन्हें जानकारी को संक्षेप में और तेजी से संप्रेषित करने में मदद करनी चाहिए।

- मूल्य संवर्धन: इन्हें स्पष्ट रूप से अवधारणाओं को पेश करने या समझाने के द्वारा मूल्य जोड़ना चाहिए, जैसे कि मानचित्र पर भौगोलिक वितरण दिखाना।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना: परीक्षा के लिए

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें अपने उत्तरों में लागू करें। इस अनुभाग की तैयारी करते समय आपको निम्नलिखित आवश्यक बुनियादी बातें कवर करनी चाहिए:

द्विपक्षीय संबंधों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रत्येक प्रमुख द्विपक्षीय संबंध के लिए इतिहास और महत्वपूर्ण समझौतों या संधियों को जानना आवश्यक है, जैसे कि भारत-नेपाल मित्रता संधि, क्योटो प्रोटोकॉल, और भारत-श्रीलंका समझौता।

प्रत्येक समझौते के लिए समझने के लिए मुख्य बिंदु

- संधि के मुख्य उद्देश्यों की पहचान करें।

- प्रतिभागी देशों और उनकी भूमिकाओं को समझें।

- समझौते के वर्तमान संबंधों पर प्रभाव को समझें।

- संधि से किसी भी महत्वपूर्ण परिणाम या निष्कर्ष को नोट करें।

- समय के साथ समझौते में किए गए किसी भी संशोधनों या परिवर्तनों से अवगत रहें।

वर्तमान मुद्दे के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान

- वर्तमान मामलों के मुद्दे के बारे में विस्तृत तथ्यात्मक ज्ञान होना गुणवत्ता वाले उत्तर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

- उदाहरण के लिए, यदि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) समाचार में है, तो ICJ की संरचना, उद्देश्य, और मामलों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है।

- इस स्तर की समझ आपके उत्तरों की गहराई और गुणवत्ता को बढ़ाती है।

बहुआयामी दृष्टिकोण

- तकनीकी: इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग शामिल हैं, जैसे कि भारत का विभिन्न तकनीकी पहलों पर अमेरिका के साथ काम करना।

- आर्थिक: यह द्विपक्षीय संबंधों के व्यापार और निवेश पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है।

- वैश्विक मंच: इसमें अंतरराष्ट्रीय समूहों में सहयोग का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि भारत और जापान का ASEAN में सहयोग, UNSC स्थिति के संबंध में प्रयास, और Nuclear Suppliers Group से संबंधित पहलों।

- स्ट्रेटेजिक एवं रक्षा: इसमें विशेष परमाणु और रक्षा सहयोग के विवरण शामिल हैं, जैसे कि इजराइल से BARAK मिसाइलें, अमेरिका से Apache Helicopters, रूस से S-400 सिस्टम, और SIMBEX, MILAN, और Varun जैसे सैन्य अभ्यास।

- शैक्षिक और सांस्कृतिक: इसमें छात्र विनिमय, पर्यटन, विश्वविद्यालय की स्थापना, और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने वाली पहलों शामिल हैं।

नमूना उत्तर

प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में, यह आवश्यक है कि एक एकल, स्थायी न्यायाधिकरण की वकालत की जाए जो अंतर-राज्य जल विवादों के समाधान के लिए मौजूदा न्यायाधिकरणों का स्थान ले सके।

संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर-राज्य जल विवादों के समाधान से संबंधित है, जिसमें संसद को न्यायाधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया बनाने की अनुमति दी गई है और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने की प्राधिकरण को हटाया गया है।

वर्तमान प्रणाली की समस्याएँ:

- सदस्यता: वर्तमान प्रणाली में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए निर्धारित कार्यकाल सीमाएँ नहीं हैं, जिससे संभावित ठहराव की स्थिति उत्पन्न होती है।

- पुरस्कार: बनाए गए आठ न्यायाधिकरणों में से केवल तीन ने ही अंतिम निर्णय जारी किए हैं जो संबंधित राज्यों द्वारा स्वीकार किए गए हैं।

- क्रियान्वयन में देरी: कई पुरस्कारों को जनहित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से न्यायालय में चुनौती दी जाती है, जिससे महत्वपूर्ण देरी होती है।

- पुरस्कारों का गैर-प्रकाशन: पुरस्कारों को गजट में प्रकाशित नहीं किया जाता, जिससे विवादों की प्रकृति लंबी होती है।

- संस्थागत समस्याएँ: नदी बोर्ड अधिनियम 1953 द्वारा निर्धारित नदी बोर्ड का अभाव पुरस्कारों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है, जैसे कि कावेरी पुरस्कार 2007, जो चल रहे कोर्ट मामलों के कारण निष्पादित नहीं हो सका है।

नए संशोधन से विवाद समाधान की प्रक्रिया में तेजी:

- प्रस्तावित संशोधन विधेयक का उद्देश्य मौजूदा अधिवक्ताओं को एकीकृत करना है, जिससे एक स्थायी ट्रिब्यूनल की स्थापना हो सके।

- यह पुरस्कारों के लिए दो साल की समय सीमा निर्धारित करता है, जिसमें एक वर्ष की बढ़ोतरी की संभावना है।

- संशोधन में ट्रिब्यूनल के सदस्यों के लिए स्पष्ट योग्यताएँ और कार्यकाल सीमाएँ परिभाषित की गई हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक सशक्त और सक्षम हो सके।

- जलविज्ञान, भूविज्ञान और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को तकनीकी सलाह प्रदान करने के लिए शामिल किया जाएगा, जिससे ट्रिब्यूनल की निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी।

- निर्णयों के समय पर कार्यान्वयन को सुविधा प्रदान करने के लिए गजट प्रकाशन की आवश्यकता को हटा दिया गया है।

- एक विवाद समाधान समिति (DRC) स्थापित की जाएगी, जो एक वर्ष के भीतर विवादों को सौहार्दपूर्वक हल करेगी, जिससे ट्रिब्यूनल की हस्तक्षेप की आवश्यकता कम होगी।

- Mihir Shah समिति की सिफारिशों को लागू करें ताकि राष्ट्रीय जल आयोग की स्थापना हो सके, जिसमें केंद्रीय भूजल आयोग को एकीकृत किया जाए।

- इंटर-स्टेट काउंसिल, ज़ोनल काउंसिल, और NITI Aayog जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करें ताकि समन्वय में सुधार और एकीकृत जल प्रबंधन हो सके।

FAQs on जीएस - 2 - यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन: अभ्यास (हिंदी) - UPSC

| 1. महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? |  |

| 2. समिति और आयोगों द्वारा दिए गए सुझावों का क्या महत्व है? |  |

| 3. द्विपक्षीय संबंधों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? |  |

| 4. वर्तमान मुद्दों के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान कैसे प्राप्त करें? |  |

| 5. बहु-आयामी दृष्टिकोण क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण है? |  |