GS1 PYQ (मुख्य उत्तर लेखन): मेसोलिथिक चट्टान कला | यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन: अभ्यास (हिंदी) - UPSC PDF Download

प्रश्न 1: भारत की मेसोलिथिक चट्टान-निर्मित वास्तुकला न केवल उस युग के सांस्कृतिक जीवन को प्रतिबिंबित करती है, बल्कि आधुनिक चित्रकला के साथ तुलना में एक उत्कृष्ट सौंदर्यबोध भी प्रस्तुत करती है। इस टिप्पणी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। उत्तर: भारत में मेसोलिथिक युग, जो लगभग 10,000 – 2,000 ईसा पूर्व तक फैला है, पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमणकालीन अवधि है। इस युग की कला और वास्तुकला, जिसे मेसोलिथिक कला कहा जाता है, ने मानव के दैनिक जीवन को चित्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया, उनके प्रकृति के साथ निकट संबंध को दर्शाया। आधुनिक कला के विपरीत, जो व्यक्तिगत विचार पर जोर देती है, मेसोलिथिक कला अपनी प्राकृतिक सरलता और सौंदर्यबोध के कारण व्यापक रूप से आकर्षित करती है।

मेसोलिथिक कला और वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएँ

- दैनिक जीवन पर ध्यान: मेसोलिथिक कला मुख्य रूप से शिकार, जानवरों, सामाजिक गतिविधियों और धार्मिक प्रथाओं के दृश्य चित्रित करती थी। उदाहरणों में यौन गतिविधियों, प्रसव, बच्चों की देखभाल और अंतिम संस्कार के चित्र शामिल हैं।

2. कलात्मक अभिव्यक्ति:

- कला ने पेट्रोग्लिफ (चट्टान उत्कीर्णन) और चट्टान चित्रों के रूप में रूप लिया, जो अक्सर प्राकृतिक गुफा आश्रयों में स्थित होते थे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका जैसी स्थलों ने उस समय के प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से संबंधित विस्तृत कलाकृति को प्रदर्शित किया।

3. सौंदर्य संवेदनशीलता:

- चित्रों ने प्रकृति के प्रति गहरी प्रशंसा को दर्शाया, इसे सटीकता और सरलता के साथ प्रस्तुत किया। बाद की अवधियों के विपरीत, जो कृत्रिम और भव्य शैलियों से भरी थीं, मेसोलिथिक कला अपने चारों ओर की कच्ची और बिना सजावट की सुंदरता के करीब रही।

4. क्षेत्रीय विविधता:

- मेसोलिथिक कला में विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टताएँ देखने को मिलती हैं, जो इसे एक विविध और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर बनाती हैं।

- प्रमुख मेसोलिथिक स्थल में उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और मोरहना पहाड़, राजस्थान के बागोर, गुजरात के अलहज और वल्साना, और ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थल शामिल हैं।

आधुनिक कला के साथ तुलना

1. मेसोलिथिक बनाम प्रारंभिक आधुनिक कला:

- प्रारंभिक आधुनिक कला (जैसे, कंपनी स्कूल के चित्र) अक्सर सौंदर्यबोध की कमी रखती थी और भौतिकवादी विषयों पर अधिक जोर देती थी, क्योंकि ये मुख्यतः उपनिवेशी प्रभाव के तहत कमीशन की गई थीं। इसके विपरीत, मेसोलिथिक कला ने दैनिक जीवन और प्रकृति के साथ एक प्राकृतिक, प्रामाणिक संबंध प्रदर्शित किया।

2. भारतीय पुनरुत्थानवादी कला के साथ समानताएँ:

- रवी वर्मा, आबानिंद्रनाथ ठाकुर, और नंदलाल बोस जैसे पुनरुत्थानवादी चित्रकारों ने मेसोलिथिक आत्मा को दर्शाते हुए प्रकृति और सांस्कृतिक यथार्थवाद को चित्रित किया। उदाहरण के लिए, आबानिंद्रनाथ ठाकुर का "भारत माता" चित्र भारत की सांस्कृतिक पहचान को एक गहन सौंदर्यबोध के साथ दर्शाता है।

3. अमूर्त आधुनिक कला के साथ विपरीत:

- अमूर्त आधुनिक कला, जबकि नवोन्मेषी है, अक्सर पत्थर युग की कला में देखे गए प्राकृतिक अनुपात और सौंदर्यबोध से दूर जाती है। इस प्रकार की कला एक संकीर्ण दर्शकों को आकर्षित करती है, जबकि मेसोलिथिक कला अपनी सरलता और यथार्थवाद में निहित सार्वभौमिक आकर्षण रखती थी।

निष्कर्ष: मेसोलिथिक युग मानवता की विकसित कलात्मक संवेदनशीलता का प्रमाण है, जहां कला का गहरा संबंध दैनिक जीवन और प्रकृति से था। मेसोलिथिक कला की सरलता और सौंदर्य अपील भारतीय कला के बाद के युगों, विशेष रूप से पुनरुत्थानवादी आंदोलनों के साथ तुलना को प्रेरित करती है। यह युग न केवल भारत के कलात्मक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय को चिह्नित करता है, बल्कि जीवन को रचनात्मकता के माध्यम से व्यक्त करने की मानव की शाश्वत इच्छाओं को भी उजागर करता है।

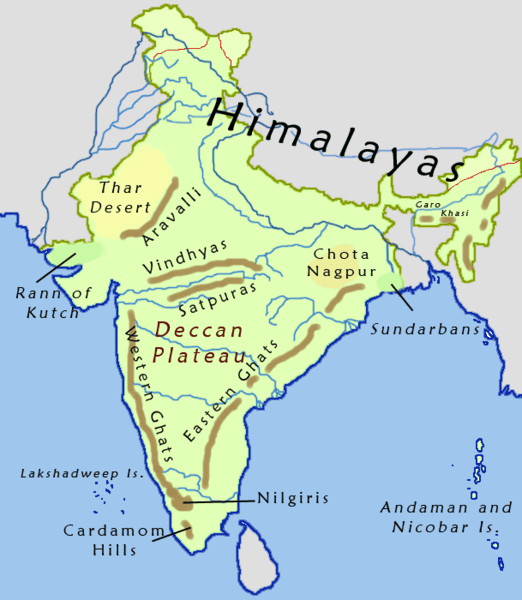

प्रश्न 2: प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारकों की भूमिका को समझाएं। उत्तर: भूगोल ने प्राचीन भारत के विकास और वृद्धि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूमि की प्राकृतिक विशेषताएँ विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती थीं, जिनमें आर्थिक गतिविधियाँ, व्यापार, तकनीकी प्रगति, और दूर के क्षेत्रों के साथ बातचीत शामिल है, जो हड़प्पा सभ्यता से लेकर सतवाहन काल तक फैली हुई हैं।

1. नदियाँ: नदियाँ प्रारंभिक सभ्यताओं के विकास में केंद्रीय थीं।

- सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के चारों ओर आधारित थी।

- वेदिक ग्रंथों में प्राचीन नदियों जैसे सaraswati और गंगा का उल्लेख मिलता है।

- वेदिक सभ्यता ने पहले पंजाब की नदियों के चारों ओर विकसित हुई और बाद में गंगा-यमुना नदी प्रणाली के साथ पूर्व की ओर बढ़ी।

- गंगा नदी प्रणाली के उपजाऊ मैदानों ने कृषि उत्पादन में अधिशेष को बढ़ावा दिया, जिसने सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक वृद्धि का समर्थन किया।

- नदियाँ परिवहन के मार्ग के रूप में भी कार्य करती थीं, जिससे वस्तुओं और सेनाओं की आवाजाही संभव हुई। उदाहरण के लिए, पाटलिपुत्र को जलदुर्ग (जल किला) कहा जाता था, क्योंकि यह व्यापार और रक्षा के लिए नदियों पर निर्भर था।

- समय के साथ, नदियाँ व्यापार और वस्तुओं की आवाजाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहीं।

2. पहाड़: पहाड़, विशेष रूप से हिमालय, प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते थे।

- उन्होंने उपमहाद्वीप को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखा और एक सांस्कृतिक विभाजन के रूप में भी कार्य किया।

- कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार, पहाड़ मूल्यवान संसाधनों के स्रोत थे।

- विंध्य श्रृंखलाएँ भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच एक सांस्कृतिक विभाजन के रूप में कार्य करती थीं, जिससे दोनों क्षेत्रों में अद्वितीय सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला।

3. व्यापार मार्ग: भूमि और समुद्री मार्ग दोनों आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए आवश्यक थे।

- उत्तरपथ और दक्षिणपथ भूमि मार्गों ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क को सुगम बनाया।

- महासागरों ने उपमहाद्वीप के बंदरगाहों को जोड़ा, और दूर-दूर के क्षेत्रों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया।

- ये व्यापार मार्ग विचारों, दार्शनिकताओं, और धर्मों के प्रसार में भी मददगार रहे। उदाहरण के लिए, बौद्ध धर्म सिल्क मार्गों के माध्यम से मध्य एशिया, चीन, और समुद्री मार्गों के जरिए श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया में फैला।

4. वन: प्राचीन भारत के वन मूल्यवान लकड़ी प्रदान करते थे, जिसका उपयोग महलों और मंदिरों के निर्माण में किया जाता था, जिससे राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान मिला।

5. दर्रे: पर्वतमालाओं के माध्यम से दर्रे पश्चिमी, केंद्रीय, और उत्तरी एशिया के साथ संपर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये मार्ग व्यापार और आक्रमण दोनों के लिए महत्वपूर्ण थे, जिससे विदेशी शक्तियाँ जैसे पारसी और ग्रीको-रोमन भारत में प्रवेश कर सकीं।

6. मॉनसून: मॉनसून ने व्यापार संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से अरबों और ग्रीको-रोमनों के साथ। ये व्यापारिक संबंध भारत और अन्य क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक इंटरैक्शन में योगदान करते थे।

निष्कर्ष: अंत में, भारतीय उपमहाद्वीप की भूगोल, जिसमें नदियाँ, पहाड़, व्यापार मार्ग, और प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं, ने प्राचीन सभ्यताओं के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसने आर्थिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया, व्यापार को बढ़ावा दिया, विचारों के प्रसार को सुविधाजनक बनाया, और क्षेत्र को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा। उपमहाद्वीप की अच्छी तरह से परिभाषित प्राकृतिक बाधाओं ने भारत की प्राचीन सभ्यता के विकास में योगदान दिया।

प्रश्न 3: चट्टान-कटी वास्तुकला हमारे प्रारंभिक भारतीय कला और इतिहास के ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। चर्चा करें।

उत्तर: चट्टान-कटी वास्तुकला भारतीय कला और इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। चट्टान से सीधे मंदिरों, तीर्थ स्थलों, और अन्य संरचनाओं को तराशने की यह प्राचीन तकनीक प्रारंभिक भारतीय सभ्यता के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करती है। चट्टान-कटी वास्तुकला की परंपरा प्राचीन समय से शुरू होती है और इसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाया जा सकता है।

उत्पत्ति और विकास: भारत में चट्टान-कटी वास्तुकला की उत्पत्ति दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के शासनकाल में पाई जाती है। अशोक ने देशभर में कई चट्टान-कटी शिलालेखों का निर्माण कराया, जो इस वास्तुकला की तकनीक के प्रारंभिक उपयोग को दर्शाते हैं। सदियों के दौरान, चट्टान-कटी वास्तुकला विकसित हुई, विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी विशिष्ट शैलियाँ और तकनीकें विकसित कीं।

चट्टान-कटी वास्तुकला के मुख्य योगदान:

- धार्मिक सद्भाव और एकता का प्रचार: एल्लोरा के मंदिर, जैसे चट्टान-कटी मंदिर, इस वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण हैं जो धार्मिक सद्भाव को प्रदर्शित करते हैं। एल्लोरा के मंदिर हिंदू, बौद्ध, और जैन परंपराओं को एकीकृत करते हैं, जो प्राचीन भारत में विभिन्न धार्मिक प्रथाओं के सह-अस्तित्व और एकता को दर्शाते हैं।

- क्षेत्रीय कला और वास्तुकला का प्रसार: चट्टान-कटी वास्तुकला की कला भारत में फैली, जिसमें स्थानीय शैलियों और तकनीकों को शामिल किया गया। उदाहरण के लिए, अजंता की गुफाएँ, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी तक तराशी गईं, अपनी उत्कृष्ट चित्रकला, मूर्तियों, और भित्तिचित्रों के लिए जानी जाती हैं, जो उस समय की समृद्ध क्षेत्रीय कला और वास्तुकला परंपराओं को दर्शाती हैं।

- सामाजिक समानता का प्रचार: चट्टान-कटी वास्तुकला ने धार्मिक स्थलों को सभी सामाजिक पृष्ठभूमियों के लोगों के लिए सुलभ बना दिया। उदाहरण के लिए, एलेफांटा की गुफाएँ दिखाती हैं कि मंदिरों का निर्माण और उपयोग सभी के लिए खुला था, चाहे सामाजिक वर्ग कुछ भी हो, जो साझा धार्मिक अनुभवों के माध्यम से सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में मदद करता है।

- अन्य कला रूपों के लिए प्रेरणा: चट्टान-कटी संरचनाओं की डिज़ाइन और कलात्मकता ने अन्य कला रूपों, जैसे मूर्तिकला और चित्रकला को प्रेरित किया। बादामी की गुफाएँ (6ठी-8वीं शताब्दी ईस्वी) एक और उदाहरण हैं कि कैसे चट्टान-कटी वास्तुकला ने क्षेत्रीय कला और वास्तुकला को प्रभावित किया, जिनमें मूर्तियों और चित्रों में उस काल की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाया गया है।

- दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं पर प्रभाव: भारत की चट्टान-कटी वास्तुकला ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए, कार्ला की गुफाएँ बौद्ध दर्शन को दर्शाती हैं, विशेष रूप से वैराग्य और त्याग के विचारों को, यह दिखाते हुए कि वास्तुकला उस समय की आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं से निकटता से जुड़ी हुई थी।

भारत में चट्टान-कटी वास्तुकला ने न केवल देश की कलात्मक और सांस्कृतिक धरोहर में योगदान दिया है, बल्कि प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की है। इन अद्भुत संरचनाओं का संरक्षण और निरंतर अध्ययन भविष्य की पीढ़ियों के लिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।