जीएस पेपर - II मॉडल उत्तर (2022) - 1 | यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन: अभ्यास (हिंदी) - UPSC PDF Download

Q1: "भारत में आधुनिक कानून की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का संवैधानिकरण है।" इस कथन पर प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की मदद से चर्चा करें।

उत्तर: पर्यावरण संबंधी समस्याओं का संवैधानिकरण का तात्पर्य है पर्यावरणीय मुद्दों को व्यक्तियों या समुदायों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ संरेखित करना और सरकार की ओर से निर्देशात्मक सिद्धांतों को लागू न करने की विफलता को संबोधित करना। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी समस्याओं को महत्वपूर्ण अर्थ प्रदान करना है। कई न्यायिक निर्णयों ने पर्यावरण संबंधी समस्याओं के संवैधानिकरण में योगदान दिया है:

- प्रदूषण-मुक्त वातावरण का अधिकार: सुभाष कुमार बनाम राज्य बिहार (1991) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत garantied जीवन का अधिकार, प्रदूषण-मुक्त वातावरण का अधिकार भी शामिल है। इस निर्णय ने प्रदूषण-मुक्त वातावरण के अधिकार को संवैधानिक स्थिति प्रदान की।

- प्रदूषक भुगतान सिद्धांत: एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (1986) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण उत्तरदायित्व के सिद्धांत को पेश किया, जिससे हानिकारक उद्योगों को पर्यावरणीय क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। इस निर्णय ने यह सिद्धांत मजबूत किया कि प्रदूषकों को पर्यावरणीय हानि की लागत वहन करनी चाहिए।

- स्वच्छ वायु का अधिकार: एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (2020) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में नागरिकों के स्वच्छ वायु के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को लागू किया। इस योजना ने प्रदूषण पीक के दौरान औद्योगिक गतिविधियों को धीरे-धीरे कम किया, जिससे स्वच्छ वायु के अधिकार की सुरक्षा हुई।

- प्रतिपूरक वनीकरण का अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय ने वनीकरण के लिए आवंटित धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) की स्थापना की। इस पहल ने CAMPA अधिनियम 2016 के निर्माण की ओर अग्रसर किया, जो वनीकरण परियोजनाओं के लिए धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करता है।

मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया, जिसमें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है।

Q2: "भारत के क्षेत्र में आंदोलन और निवास का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, लेकिन ये अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं।" टिप्पणी करें।

उत्तर: भारत में आंदोलन और निवास का मौलिक अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) में उल्लिखित, इसके नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार है। यह प्रावधान हर नागरिक को देशभर में यात्रा करने की स्वतंत्रता देता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों और कंपनियों के शेयरधारकों के लिए है, विदेशी या निगमों जैसे कानूनी संस्थाओं को इससे बाहर रखा गया है। आंदोलन की स्वतंत्रता के आंतरिक और बाह्य आयाम होते हैं, जिसमें अनुच्छेद 19(1)(d) विशेष रूप से आंतरिक पक्ष, यानी राष्ट्र की सीमाओं के भीतर यात्रा करने के अधिकार की रक्षा करता है। इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध केवल संविधान के अनुच्छेद 19(5) में बताए गए दो शर्तों के तहत लगाए जा सकते हैं: जनता के हित में और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए। इसके अलावा, अनुच्छेद 19(1)(e) भारतीय नागरिकों को "भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार" देता है। अनुच्छेद 19(1)(d) की तरह, यह अधिकार भी उचित प्रतिबंधों के अधीन है। हालांकि, ये अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए पांचवे और छठे अनुसूची में प्रावधान शामिल हैं, जो विशेष क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण और आवंटन को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा, कानूनी पूर्ववर्ती, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्या (1963), ने स्थापित किया है कि कुछ समूहों, जैसे कि वेश्याओं के आंदोलन पर प्रतिबंध जनता के स्वास्थ्य और नैतिक आधार पर लगाए जा सकते हैं। संक्षेप में, जबकि ये अधिकार भारतीय नागरिकों की गतिशीलता को बढ़ाते हैं, वे विशिष्ट सीमाओं के अधीन हैं। ये प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और लोगों के व्यापक अधिकारों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, सभी नागरिकों की भलाई और हितों को सुनिश्चित करते हैं।

Q3: आपकी राय में, भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण किस हद तक स्थानीय स्तर पर शासन के परिदृश्य को बदल चुका है?

उत्तर: भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों ने स्थानीय स्तर पर एक तीसरे स्तर की सरकार की औपचारिक स्थापना की, जिससे पंचायत राज और नगरपालिकाओं के माध्यम से स्थानीय आत्म-शासन को सक्षम बनाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायतों का आयोजन करने का अनिवार्य प्रावधान है, जिससे उन्हें आत्म-सरकारी इकाइयों के रूप में कार्य करने का अधिकार मिलता है।

शक्ति के विकेंद्रीकरण में उपलब्धियाँ:

सशक्त निर्णय-निर्माण: स्थानीय निवासी स्थानीय स्तर पर निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

- महिलाओं का प्रतिनिधित्व: महिलाओं के लिए 33% आरक्षण ने लोकतंत्र में उनकी आवाज़ और प्रतिनिधित्व को बढ़ाया है।

- स्वच्छ भारत अभियान: स्थानीय निकायों द्वारा किए गए प्रयासों के कारण भारत ने 2019 में खुले में शौच से मुक्त स्थिति प्राप्त की।

- साक्षरता अभियान: सरपंच आरती देवी ने महिलाओं के लिए एक साक्षरता अभियान शुरू किया और ओडिशा के गंजाम में पारंपरिक लोक कला को revived किया।

- स्वयं सहायता समूह: गुजरात की सरपंच मीना बहन ने स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के भीतर नेतृत्व कौशल विकसित किए।

विकेंद्रीकरण में बाधाएँ:

- अपर्याप्त वित्त: कर और उपकर लगाने की सीमित शक्ति वित्तीय संसाधनों को प्रतिबंधित करती है।

- अवैज्ञानिक कार्य वितरण: पंचायतों और पंचायत समितियों के बीच ओवरलैपिंग कार्यों के कारण भ्रम और प्रयासों की पुनरावृत्ति होती है।

- समन्वय की कमी: सरकारी अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच अपर्याप्त समन्वय प्रभावी शासन में बाधा डालता है।

- कार्य का केंद्रीकरण: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल जैसी आवश्यक कार्य राज्य सरकार के नियंत्रण में रहती हैं।

स्थानीय निकायों और पंचायतों की मानव पूंजी हस्तक्षेप में भूमिका को बढ़ाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, स्पष्ट कार्य और कुशल कार्यकर्ता महत्वपूर्ण हैं। 5वीं और 6वीं अनुसूची वाले राज्यों को दी गई स्वायत्तता को सभी राज्यों में विस्तारित करना प्रभावी शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए आवश्यक है।

प्रश्न 4: भारत के उप-राष्ट्रपति की राज्या सभा के अध्यक्ष के रूप में भूमिका पर चर्चा करें।

उत्तर: भारत का उप-राष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे उच्चतम संवैधानिक पद धारण करता है, जो राष्ट्रपति के बाद आता है। भारत के संविधान के भाग V में अनुच्छेद 63 से 71 उप-राष्ट्रपति की भूमिका और जिम्मेदारियों से संबंधित हैं। उप-राष्ट्रपति राज्या सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ वे इसके कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

- वह राज्य सभा के सत्रों की अध्यक्षता करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी कार्यवाही संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और स्थापित परंपराओं के अनुसार हो।

- उप-राष्ट्रपति राज्य सभा और राष्ट्रपति के बीच संचार के मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, सदन के निर्णयों और सिफारिशों को संबंधित प्राधिकरणों तक पहुँचाते हैं।

- कोरम की अनुपस्थिति में, उनके पास सदन को स्थगित करने या इसकी कार्यवाही को निलंबित करने का अधिकार है।

- सदन की चर्चाओं में उनकी भागीदारी उनके अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों को पूरा करने तक सीमित होती है; वे चर्चाओं या बहसों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते।

- जब एक विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है और यह राज्य सभा के पास होता है, तो अध्यक्ष विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने से पहले उसे प्रमाणीकरण करते हैं।

- जब मत बराबर होते हैं, तो उप-राष्ट्रपति निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं ताकि गतिरोध को समाप्त किया जा सके।

- वे राज्य सभा और उसके सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि संसदीय कार्यों की अखंडता बनी रहे।

- उप-राष्ट्रपति के पास राज्य सभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है, जो कि दलबदल के आधार पर हो सकता है।

- राज्य सभा का सचिवालय अध्यक्ष के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में कार्य करता है।

संक्षेप में, भारत के उप-राष्ट्रपति की भूमिका एक द्विआधारी है, जो कि दूसरे सबसे उच्च कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में और संसद के ऊपरी सदन, राज्य सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

प्रश्न 5: संविधानिक निकाय में परिवर्तन के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका पर चर्चा करें।

उत्तर: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) प्रारंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा था। हालाँकि, 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इसके दर्जे को बढ़ाकर इसे संविधानिक मान्यता प्रदान की। पुनर्गठित NCBC में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं:

- पूर्व में एक वैधानिक संस्था, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से अपनी शक्ति प्राप्त करती थी, अब यह एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती है, जो अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को सीधे भारतीय संविधान से प्राप्त करती है।

- 102वां संविधान संशोधन अधिनियम धारा 338B को पेश करता है, जो NCBC को शिकायतों और कल्याण पहलों की जांच करने के लिए सशक्त बनाता है, जो पहले के तंत्र में अनुपस्थित था।

- इसके अतिरिक्त, संशोधन ने धारा 342A को जोड़ा, जो पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन के लिए संसदीय स्वीकृति की अनिवार्यता को बढ़ाता है।

- संशोधित NCBC पिछड़े वर्गों के विकास और शिकायत निवारण पर जोर देता है, जो केवल आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने से दूर है।

- हालांकि इन सुधारों के बावजूद, कुछ चिंताएँ बनी हुई हैं, जैसे कि NCBC की सिफारिशों का अनिवार्य न होना और पिछड़ेपन की परिभाषा में इसकी जिम्मेदारी का अभाव।

इसलिए, NCBC सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लिंग संवेदनशीलता हो और इसके नियमों के कार्यान्वयन में वोट बैंक राजनीति का प्रभाव न हो।

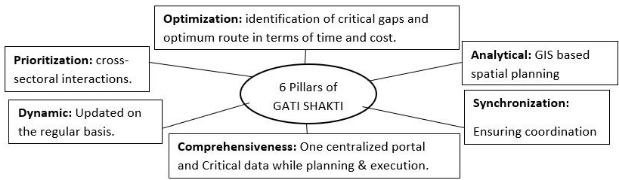

प्रश्न 6: गति-शक्ति योजना को कनेक्टिविटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सावधानीपूर्वक समन्वय की आवश्यकता है। चर्चा करें।

उत्तर: पीएम गति-शक्ति पहल आर्थिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक परिवर्तनकारी रणनीति का प्रतिनिधित्व करती है। यह दृष्टिकोण 7 प्रमुख घटकों के चारों ओर घूमता है: रेलवे, सड़कें, पोर्ट, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन, और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर।

इसका मूल, पीएम गति-शक्ति साफ ऊर्जा और सबका प्रयास पर आधारित है, जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को शामिल करता है। यह सहयोग कई कारणों से अनिवार्य है:

सेवा वितरण की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार:

- विशेषज्ञता और प्रबंधन कौशल के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना।

- निवेशों को आकर्षित करना और वित्तीय उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- विभिन्न गतिविधियों के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना।

- उद्यमिता को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करना।

- सरकारी निवेशों और बुनियादी ढांचे का सर्वश्रेष्ठ उपयोग सुनिश्चित करना।

- लागत-प्रभावशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना।

- संरचनात्मक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना।

- समन्वय, सहयोग और सहकारी विकास को प्रोत्साहित करना।

आगे बढ़ते हुए, इस पहल की सफलता के लिए कुछ कदम महत्वपूर्ण हैं:

- परियोजनाओं की संभाव्यता मानचित्रण को मजबूत करना।

- वित्तीय संभाव्यता सुनिश्चित करने के लिए संभाव्यता अंतर निधियों का उपयोग करना।

- सभी हितधारकों के साथ जोखिम आवंटन की निगरानी और विवेकपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग लागू करना।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को पुनः डिज़ाइन करके उच्च स्तर की परिपक्वता की ओर बढ़ाना।

इसके अलावा, "राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन" के तहत आने वाले परियोजनाएं पीएम गति-शक्ति ढांचे के साथ संरेखित होंगी। यह संरेखण भारतीय बुनियादी ढांचे में डिजिटल प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने का लक्ष्य रखता है, जिससे परियोजना निष्पादन और समग्र दक्षता में सुधार हो सके।

प्रश्न 7: विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 केवल एक कानूनी दस्तावेज रह जाता है जब तक कि सरकार के अधिकारियों और नागरिकों में विकलांगता के संबंध में गहन संवेदनशीलता नहीं होती। टिप्पणी करें।

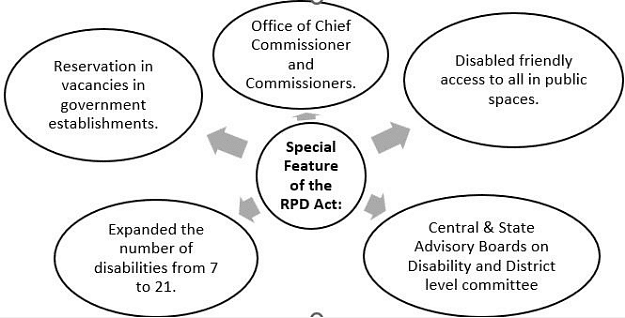

उत्तर: विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, जो 19 अप्रैल 2017 को प्रभाव में आया, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के साथ संरेखित करने के लिए बनाया गया था। यह कानून विकलांगता के व्यक्ति-केंद्रित चिकित्सा मॉडल से सामाजिक या मानवाधिकार मॉडल की ओर एक बदलाव को दर्शाता है, जो समाज की भूमिका को विकलांगताओं के समाधान में महत्वपूर्ण मानता है। हालाँकि, RPD अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन से जुड़े कुछ चुनौतियाँ हैं:

कमजोर कार्यान्वयन: "सुलभ भारत अभियान" के बावजूद, भारत में अधिकांश भवन विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, जबकि विभिन्न क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण कोटा है, इनमें से कई पद खाली हैं।

- स्वास्थ्य, शिक्षा, और रोजगार: विकलांग व्यक्तियों को जागरूकता की कमी, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं, विशेष स्कूलों की कमी, और अन्य लोगों की तुलना में कम रोजगार दरों के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- राजनीतिक भागीदारी: चुनौतियों में जीवित डेटा की कमी, मतदान प्रक्रिया की पहुंच की कमी, और पार्टी राजनीति में भागीदारी में बाधाएँ शामिल हैं।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए संवेदनशीलता की आवश्यकता है:

- संस्थागत परिवर्तन: बाधाओं को समाप्त करें और कानूनी निर्णयों का पालन करें।

- सरकारी पहलों की प्रभावशीलता: सरकारी योजनाओं और पहलों को त्वरित और पूरी तरह से कार्यान्वित करें।

- सहानुभूति और आजीविका: विकलांग व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति को बढ़ावा दें और आजीविका के अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करें।

- सम्मान और समानता: विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्निहित गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता, गैर-भेदभाव, पहुंच, और अवसर की समानता का सम्मान सुनिश्चित करें।

- स्वीकृति को बढ़ावा दें: भिन्नताओं के प्रति सम्मान और विकलांग व्यक्तियों को मानवता का अभिन्न हिस्सा के रूप में स्वीकार्यता को बढ़ावा दें।

आगे बढ़ते हुए, निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- समुदाय आधारित पुनर्वास: समुदाय आधारित पुनर्वास दृष्टिकोण अपनाएँ और सामाजिक जागरूकता बढ़ाएँ।

- सार्वजनिक जागरूकता: विकलांगताओं के प्रति सार्वजनिक जागरूकता और समझ बढ़ाएँ ताकि दृष्टिकोण और धारणाओं में बदलाव आ सके।

- सहयोग और निगरानी: राज्यों के साथ सहयोग करें और आवंटित धन के लिए उचित निगरानी और ट्रैकिंग तंत्र स्थापित करें।

जबकि सरकार और न्यायपालिका ने अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाया है, यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी आवश्यक है कि अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन हो, इसके लक्ष्यों के अनुसार। अधिनियम के प्रावधानों को उनके पत्र और भावना दोनों में बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी आवश्यक है।

प्रश्न 8: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (DBT) के माध्यम से सरकारी वितरण प्रणाली का सुधार एक प्रगतिशील कदम है, लेकिन इसके कुछ सीमाएँ भी हैं। टिप्पणी करें।

उत्तर: अपने कल्याण कार्यक्रमों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, सरकार ने 2011 में नंदन नीलकेणी समिति की सिफारिश पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना लागू की है। यह पहल लाभार्थियों के खातों में सीधे सब्सिडी हस्तांतरित करने में शामिल है, जिससे डुप्लिकेशन धोखाधड़ी और रिसाव को कम किया जा सके। DBT योजना के उल्लेखनीय उदाहरणों में PM KISAN योजना, MGNREGA योजना, और PAHAL योजना शामिल हैं। सरकारी सेवा वितरण के क्षेत्र में, DBT कई कारणों से एक महत्वपूर्ण उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है:

- लाभार्थी धोखाधड़ी की रोकथाम: DBT लाभार्थियों के डुप्लीकेशन धोखाधड़ी को रोकता है, यह सुनिश्चित करता है कि सब्सिडी सही प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचे।

- लक्षित और समय पर भुगतान: यह लक्षित वितरण सक्षम बनाता है, जिससे भुगतान में देरी कम होती है और धन की समय पर वितरण सुनिश्चित होती है।

- मध्यस्थों का उन्मूलन: DBT मध्यस्थों और बिचौलिये की संस्कृति को समाप्त करता है, जिससे भ्रष्टाचार और कमजोर लाभार्थियों के शोषण के अवसर कम होते हैं।

- कुशल निधि और सेवा प्रवाह: DBT लक्षित निधियों और सेवाओं के तेज और कुशल प्रवाह को सुगम बनाता है, जो नागरिक चार्टर में उल्लिखित सकारात्मक आकांक्षाओं के साथ मेल खाता है।

हालांकि DBT एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, लेकिन इसके कुछ सीमाएँ हैं:

- लाभार्थियों का बहिष्कार: कुछ व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच की कमी के कारण बाहर रखा गया है।

- वित्तीय साक्षरता की कमी: जनसंख्या में सीमित वित्तीय साक्षरता DBT की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने में बाधा डालती है।

- डेटा असंगति की चुनौतियाँ: आधार कार्ड और बायोमीट्रिक डेटा में असमानताएँ सेवा वितरण प्रणाली में चुनौतियाँ पैदा करती हैं।

- नेटवर्क मुद्दे: दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्किंग समस्याएँ सेवा वितरण में देरी का कारण बनती हैं।

आगे बढ़ते हुए, इन चुनौतियों का समाधान एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है:

- मजबूत तकनीकी बुनियादी ढाँचा: तकनीकी चुनौतियों को पार करने के लिए एक मजबूत तकनीकी बुनियादी ढाँचे और क्षमता निर्माण में निवेश आवश्यक है।

- सहयोग और समन्वय: लक्षित लाभार्थियों को त्वरित सेवा वितरण के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय महत्वपूर्ण है।

- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम: सरकार को लाभार्थियों को सशक्त बनाने और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के लाभों को अधिकतम करने के लिए वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

- एकल खिड़की समाधान: एकल खिड़की समाधान मंच स्थापित करना सीधे लाभ हस्तांतरण से संबंधित समस्याएँ और गड़बड़ियों को कुशलतापूर्वक संभाल सकता है, जिससे लाभार्थियों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित होता है।

प्रश्न 9: ‘भारत श्रीलंका का एक पुराना मित्र है।’ इस संदर्भ में, हालिया संकट में भारत की भूमिका पर चर्चा करें। उत्तर: श्रीलंका और भारत, पड़ोसी देश, जिनका सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान-प्रदान का एक दीर्घकालिक इतिहास है जो मौर्य सम्राट अशोक के युग तक जाता है, वर्तमान में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कर रहे हैं। श्रीलंका एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जो पिछले सात दशकों में सबसे गंभीर है, जिसके कारण इसके लाखों नागरिकों को भोजन, दवा और ईंधन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को जुटाने में कठिनाई हो रही है। श्रीलंका में संकट के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं:

- 2019 के ईस्टर बम विस्फोटों ने श्रीलंका के पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान पहुँचाया, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई।

- 2019 में नई सरकार ने कर दरों को कम करने का वादा किया, जिसका प्रभाव देश की राजस्व पर पड़ा।

- कोविड-19 महामारी ने श्रीलंका के चाय, रबर, मसाले और वस्त्र जैसे प्रमुख वस्तुओं के निर्यात को प्रभावित किया।

- सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण 2020-21 में बजटीय घाटा 10% से अधिक हो गया।

- 2021 में जैविक खेती की अचानक शिफ्ट ने खाद्य उत्पादन को बाधित किया।

इस संकट के जवाब में, भारत ने श्रीलंका को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है:

- भारत ने खाद्य, स्वास्थ्य, और ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित एक व्यापक पैकेज प्रदान किया, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार सहायता कुल मिलाकर 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थी।

- श्रीलंका को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक रियायती ऋण प्रदान किया गया।

- पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट लाइन (LOC) आवंटित किया गया, जिसमें डीजल, पेट्रोल, और एविएशन ईंधन शामिल हैं।

- भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन ने LOC सुविधा के बाहर 40,000 मीट्रिक टन ईंधन का एक कंसाइनमेंट प्रदान किया।

- SAARC मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क 2019-22 के तहत 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुद्रा स्वैप सुविधा प्रदान की गई।

- श्रीलंका के विभिन्न अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति सहित महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता भेजी गई।

- भारत ने याला मौसम की खेती के लिए 65,000 मीट्रिक टन यूरिया उर्वरक की खरीद के लिए 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट लाइन बढ़ाया।

भारत की सहायता श्रीलंका के प्रति \"पड़ोस पहले\" और \"सुरक्षा और सभी के लिए विकास (SAGAR)\" के सिद्धांतों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये सिद्धांत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पड़ोसी देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भारत की सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं।

Q10: क्या आपको लगता है कि BIMSTEC SAARC की तरह एक समानांतर संगठन है? दोनों के बीच समानताएँ और भिन्नताएँ क्या हैं? इस नए संगठन के गठन से भारतीय विदेशी नीति के उद्देश्य कैसे प्रकट होते हैं?

उत्तर: दक्षिण एशियाई संघ (SAARC) की दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने में असमर्थता ने क्षेत्रीय अभिनेताओं को एक विकल्प खोजने के लिए प्रेरित किया है। बंगाल की खाड़ी में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) क्षेत्र में देशों का एक समूह है और इसे एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है। BIMSTEC, SAARC के वैकल्पिक रूप में।

- BIMSTEC का मुख्य ध्यान दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर है।

- BIMSTEC सदस्य देशों के बीच आमतौर पर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए जाते हैं, जो कि SAARC में कमी है।

- भारत ने उरी और पठानकोट में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हमलों के कारण पाकिस्तान के साथ संबंध समाप्त कर दिए।

- 2016 में पाकिस्तान के आपत्तियों के कारण SAARC उपग्रह परियोजना को छोड़ दिया गया।

- SAARC में विवादों के समाधान या संघर्षों के मध्यस्थता के लिए तंत्र की कमी है।

SAARC और BIMSTEC के बीच समानताएँ और भिन्नताएँ:

- समानताएँ:

- दोनों दक्षिण एशिया में अंतर-क्षेत्रीय संगठन हैं।

- भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश सामान्य सदस्य हैं।

- दोनों आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग पर जोर देते हैं।

- SAARC के पास एक मुक्त व्यापार समझौता है, जबकि BIMSTEC के पास ऐसा नहीं है।

- SAARC संयुक्त राष्ट्र में एक पर्यवेक्षक के रूप में स्थायी कूटनैतिक संबंध बनाए रखता है, जबकि BIMSTEC के पास यह स्थिति नहीं है।

- SAARC क्षेत्रीय संपर्क (जैसे, BBIN मोटर वाहन समझौता) पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जबकि BIMSTEC समुद्री सहयोग पर अधिक जोर देता है।

BIMSTEC भारत की विदेश नीति लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है:

- SAARC की विफलता, पाकिस्तान के सहयोग न करने के कारण, अंतर-क्षेत्रीय संपर्क में बाधा डाल रही है, जिससे भारत ने SAARC का एक विकल्प खोजने की कोशिश की है।

- BIMSTEC दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक लिंक के रूप में कार्य करता है, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार और वाणिज्य में सहयोग को सुविधाजनक बनाता है।

- थाईलैंड और भारत जैसे दो प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्तियों की उपस्थिति, छोटे पड़ोसियों की एक प्रमुख शक्ति द्वारा प्रभुत्व की चिंता को कम करती है।

- BIMSTEC देशों की व्यापार क्षमता SAARC की तुलना में अधिक है, और एक मुक्त व्यापार समझौता दक्षिण एशिया की आर्थिक वृद्धि के लिए लाभकारी होगा।

- भारत का भारतीय महासागर क्षेत्र में एक नेट सुरक्षा प्रदाता बनने का उद्देश्य BIMSTEC देशों के बीच समन्वय और संचार द्वारा मजबूत होता है।

दोनों संगठन ओवरलैपिंग भूगोलिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन इससे BIMSTEC को SAARC का प्रतिस्थापन नहीं बनाता। BIMSTEC की सफलता दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का एक नया आयाम जोड़ती है। SAARC का पुनरुद्धार भारत-अफगानिस्तान संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर क्योंकि वर्तमान में भारत के पास अफगानिस्तान में तालिबान-नेतृत्व वाली सरकार के साथ कूटनैतिक संबंध नहीं हैं।