जीएस पेपर - II मॉडल उत्तर (2021) - 2 | यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन: अभ्यास (हिंदी) - UPSC PDF Download

प्रश्न 11: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की किसी विशेष राज्य में FIR दर्ज करने और जांच करने की अधिकारिता को विभिन्न राज्यों द्वारा questioned किया जा रहा है। हालांकि, राज्यों की CBI को सहमति न देने की शक्ति निरपेक्ष नहीं है। भारत के संघीय चरित्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें? (UPSC GS2 2021) उत्तर: CBI भारत की प्रमुख केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार या प्रमुख आपराधिक मामलों की जांच करती है। CBI को अपने अधिकार DSPE अधिनियम, 1946 से मिलते हैं, जो संबंधित सरकार की सहमति से राज्यों पर CBI के अधिकारों का विस्तार करता है।

- पुलिस सूची II के अंतर्गत आती है, अर्थात यह विशेष रूप से एक राज्य विषय है। इसलिए केवल राज्य ही इस पर कानून बना सकता है। हालांकि, DPSE अधिनियम के तहत CBI की स्थापना पुलिस के द्वारा राज्य के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करती है।

- हालांकि, CBI को राज्य में जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार से "सामान्य सहमति" प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन ये सहमतियाँ केवल लालफीताशाही को बढ़ावा देती हैं, जिससे न्याय वितरण में देरी होती है।

- CBI का अधिकार क्षेत्र अक्सर राज्य पुलिस के साथ सीधे टकराव में आता है, जो संघीय मुद्दों का कारण बनता है।

- हालांकि, एक कमजोर केंद्रीय प्राधिकरण राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए, कुछ एजेंसियों का होना अनिवार्य है जिनका पूरे देश पर अधिकार हो।

- CBI के मामले में राज्य और केंद्र के बीच टकराव तब अधिक स्पष्ट होता है जब राज्य और केंद्र स्तर पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं।

- राज्य और केंद्र के बीच टकराव को प्रबंधित करने या कम करने के लिए एक तटस्थ निकाय की अनुपस्थिति से समस्या और बढ़ जाती है।

- सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय CBI को देश में किसी भी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकते हैं, बिना राज्य की सहमति के।

एक मजबूत केंद्रीय अन्वेषण राष्ट्रीय एकता और देश की अखंडता के लिए अनिवार्य है। इसलिए, CBI के कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसे इसे एक संवैधानिक निकाय बनाकर सुनिश्चित किया जा सकता है।

प्रश्न 12: हालांकि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर भी वे शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ अपने को स्थापित करने में असफल रहे हैं। उनके संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए, सुधारात्मक उपाय सुझाएँ। (UPSC GS2 2021) उत्तर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और विभिन्न राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRCs) को मानवाधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया है। ये आयोग देश में मानवाधिकारों के प्रहरी हैं, अर्थात वे अधिकार जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता, और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित हैं, जो संविधान द्वारा या अंतरराष्ट्रीय संधियों में निहित हैं और भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं।

अपने गठन के बाद से, आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएँ उठाई हैं और अपनी समीक्षाओं, रिपोर्टों और सिफारिशों के माध्यम से, जेल के कैदियों, मानसिक स्वास्थ्य आश्रय के मरीजों, बंधुआ श्रमिकों, विकलांग लोगों, महिलाओं और बच्चों, और देश के आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्गों के हितों को उठाया है। मानवाधिकार आयोगों की अपनी शक्तियों को स्थापित करने में असमर्थता:

- NHRC को एक दांतहीन बाघ कहा गया है क्योंकि यह मामलों से भरा हुआ है लेकिन इसे उन्हें हल करने के लिए सीमित संसाधन प्राप्त हैं।

- आयोग में आने वाली कई शिकायतें प्रारंभिक सुनवाई से पहले ही खारिज कर दी जाती हैं, आलोचकों का तर्क है कि NHRC विवादास्पद मामलों से कतराती है जिनका राजनीतिक प्रभाव होता है।

- इसके सुझाव सरकार पर गैर-बाध्यकारी होते हैं और इसलिए नजरअंदाज कर दिए जाते हैं।

- सशस्त्र बलों और निजी पक्षों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के लिए सीमित अधिकार क्षेत्र।

- NHRC की 1 वर्ष से अधिक मामलों की शुरुआत करने में अक्षमता।

- जांच करने वाले अधिकारी आमतौर पर उन ही बलों से समर्पित होते हैं जिन पर उल्लंघन का आरोप है, जिससे हितों का टकराव उत्पन्न होता है।

उपाय

- अधिक शक्तियाँ: इसके निर्णयों को सरकार द्वारा लागू करने योग्य बनाया जाना चाहिए।

- सशस्त्र बल: परिभाषा को केवल सेना, नौसेना और वायु सेना तक सीमित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इन मामलों में आयोग को अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की स्वतंत्र रूप से जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

- आयोग की सदस्यता: NHRC के सदस्यों में नागरिक समाज, मानवाधिकार कार्यकर्ता आदि शामिल होने चाहिए, न कि पूर्व नौकरशाह।

- कानून में संशोधन: कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानूनों का दुरुपयोग अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों का मूल कारण होता है। इसलिए, कानूनों की कमजोरियों को दूर किया जाना चाहिए और उन कानूनों को संशोधित या रद्द किया जाना चाहिए जो मानवाधिकारों के खिलाफ हैं।

- स्वतंत्र स्टाफ: NHRC को अपना स्वतंत्र जांच स्टाफ होना चाहिए, जिसे स्वयं भर्ती किया जाए, न कि वर्तमान प्रथा के अनुसार समर्पण द्वारा।

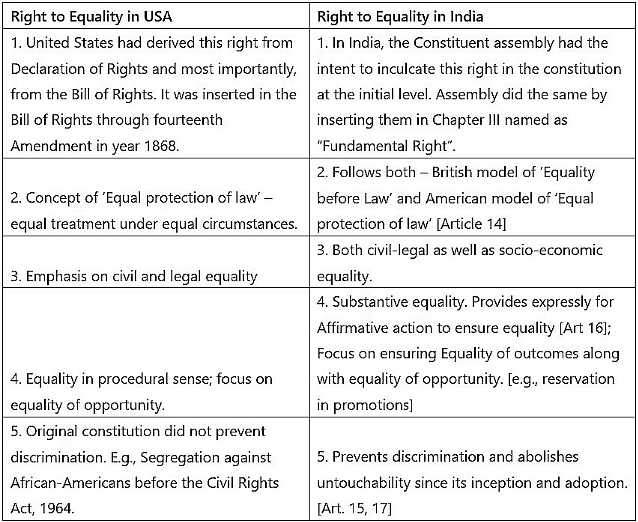

प्रश्न 13: अमेरिका और भारत के संविधान में समानता की धारणा की विशेषताओं का विश्लेषण करें। (UPSC GS2 2021) उत्तर: जबकि भारत और अमेरिका दोनों ही सांस्कृतिक रूप से बहुजातीय समाज हैं जिनका लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और समान न्यायिक प्रणाली है, वे समानता के अधिकार की धारणा की विभिन्न व्याख्या करते हैं।

प्रश्न 14: उन संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें जिनके अंतर्गत विधायी परिषदों की स्थापना की जाती है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधायी परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें। (UPSC GS2 2021) उत्तर: संसद, अनुच्छेद 169 के तहत, एक साधारण बहुमत से एक विधायी परिषद को समाप्त या स्थापित कर सकती है, अर्थात्, संबंधित राज्य की विधायी सभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर। अनुच्छेद 171 परिषद की संरचना के लिए प्रावधान करता है। राज्य विधायी परिषदों की उपयोगिता।

नीतिगत निर्माण में विविध विचार लाना; विभिन्न समूहों (जैसे, शिक्षक, स्नातक, स्थानीय प्रतिनिधि) का कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, जिससे गैर-चुने हुए व्यक्तियों को विधायी प्रक्रिया में योगदान करने की अनुमति मिलती है।

- नीतिगत निर्माण में विविध विचार लाना; विभिन्न समूहों (जैसे, शिक्षक, स्नातक, स्थानीय प्रतिनिधि) का कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, जिससे गैर-चुने हुए व्यक्तियों को विधायी प्रक्रिया में योगदान करने की अनुमति मिलती है।

- विधायी असेंबली द्वारा जल्दबाज़ी में पारित कानूनों की जांच करना, जिससे वे अत्यधिक विधायी या कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग न कर सकें।

- नियुक्त सदस्य जो राजनैतिक पृष्ठभूमि से नहीं हैं, अतिरिक्त ज्ञान लाते हैं और उन बुद्धिजीवियों और शोधकर्ताओं के लिए मंच प्रदान करते हैं जो चुनावी राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

- नीतिगत निर्माण के लिए विधायी असेंबली पर दबाव डालना।

विधायी परिषदों के साथ चिंताएँ

- इन्हें संघ संसदीय द्वारा साधारण बहुमत से बनाया और समाप्त किया जा सकता है।

- इनकी सिफारिशें विधानसभा पर बाध्यकारी नहीं हैं, और यह असफल राजनीतिकों के लिए एक बैक डोर बन गई हैं।

- जनता के खजाने पर बोझ।

- संसद में स्नातकों का प्रतिनिधित्व अपनी उपयोगिता से बाहर हो गया है।

- नियुक्त सदस्यों के चयन में राजनीतिकरण।

प्रश्न 15: क्या विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ प्रशासन को सतर्क रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के प्रति सम्मान उत्पन्न करती हैं? ऐसे समितियों के कार्य को उचित उदाहरणों के साथ मूल्यांकन करें। उत्तर: विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को कवर करने के लिए बनाई गई हैं। इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं - 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, जिन्हें क्रमशः लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता।

विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति के कार्य:

अनुसंगी समितियों की आवश्यकताओं के लिए अनुदान की मांगों पर विचार करना और इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। रिपोर्ट में कटौती प्रस्तावों के किसी भी प्रकार का सुझाव नहीं दिया जाएगा;

- समितियों द्वारा अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा संदर्भित संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विधेयकों की समीक्षा करना और इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

- मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना और इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

- यदि अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा समिति को संदर्भित किया गया हो, तो राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घकालिक नीति दस्तावेजों पर विचार करना और इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का महत्व

- दीर्घकालिक योजनाओं और नीतियों पर जोर देते हुए, ये समितियां कार्यकारी के कार्य को मार्गदर्शन, दिशा और आवश्यक इनपुट प्रदान कर रही हैं, जिससे दीर्घकालिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्राप्त किया जा सके।

- 30 सदस्यों की समिति द्वारा किसी विषय की गहराई से जांच करना 700 सदस्यों की विधानसभा की तुलना में आसान है।

- सभी मंत्रालयों के अनुदान की मांगों की जांच में कुल 24 DRSCs द्वारा किए गए कार्य के बराबर संसद के 30 दिनों का कार्य है।

- ये विशेषज्ञों और उन लोगों से इनपुट प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं जो किसी नीति या कानून से सीधे प्रभावित हो सकते हैं।

- सार्वजनिक ध्यान से बाहर रहकर सदस्य मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और बिना अपने क्षेत्र या पार्टी के दबाव के सहमति तक पहुंच सकते हैं।

- कुल मिलाकर, कार्यकारी की विधायिका के प्रति अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

स्थायी समितियों के मुद्दे/चुनौतियाँ

- बैठकें बंद दरवाजों के पीछे होती हैं जिनके मिनट कभी प्रकाशित नहीं होते, जिससे समिति के काम में पारदर्शिता की समस्या उत्पन्न होती है।

- समिति की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती हैं। इससे विधेयक की विस्तृत जांच के परिणाम को नजरअंदाज किया जाता है।

- स्थायी अनुसंधान सहायता की कमी। संबंधित समर्पित शोधकर्ताओं की अनुपस्थिति है।

- सभी विधेयक विभागीय स्थायी समितियों को संदर्भित नहीं किए जाते हैं।

- एक वर्ष का कार्यकाल विशेषज्ञता के लिए बहुत कम समय प्रदान करता है।

- समिति की बैठकों में सांसदों की उपस्थिति कमजोर होती है। इसके अलावा, एक समिति को बहुत से मंत्रालयों से निपटना पड़ता है।

प्रश्न 16: क्या डिजिटल निरक्षरता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) की पहुंच की कमी के साथ मिलकर सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा डालती है? उचितता के साथ जांच करें। (UPSC GS2 2021) उत्तर: “डिजिटल साक्षरता व्यक्तियों और समुदायों की डिजिटल प्रौद्योगिकियों को समझने और उनका उपयोग करने की क्षमता है ताकि जीवन की स्थितियों में अर्थपूर्ण कार्य किए जा सकें।” यह ग्रामीण जनसंख्या के दैनिक जीवन में ICT के लाभ लाएगा, विशेषकर स्वास्थ्य सेवा, आजीविका सृजन और शिक्षा के क्षेत्रों में। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याएँ और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच की कमी के साथ-साथ बार-बार इंटरनेट/बिजली की कटौती और इंटरनेट की उच्च लागत ने भारत में ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को बढ़ा दिया। [ग्रामीण भारत में केवल 15% लोगों को इंटरनेट की पहुंच है] डिजिटल निरक्षरता एक ऐसा कारक है जो सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा डालता है:

बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या वर्चुअल कक्षा में भाग नहीं ले पा रहे हैं। यह विभाजन महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गया, जिससे शहरी और ग्रामीण शिक्षा के बीच असंतुलन उत्पन्न हुआ।

- टेली-मेडिसिन तक पहुँच में बाधा उत्पन्न करता है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खराब स्वास्थ्य अवसंरचना को देखते हुए एक चुनौती बन जाता है।

- ग्रामीण युवाओं को इंटरनेट के प्रभावी उपयोग के माध्यम से उपलब्ध कई रोजगार और आय सृजन के अवसरों का लाभ उठाने से रोकता है। जैसे कि, ई-कॉमर्स।

- डिजिटल अशिक्षा प्रभावी ई-गवर्नेंस और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक सेवा वितरण में बाधा उत्पन्न करती है।

- महिलाओं और लड़कियों में डिजिटल अशिक्षा ने ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग असंतुलन को बढ़ा दिया है।

यह ध्यान देने योग्य है कि डिजिटल विभाजन केवल पहुँच की समस्या नहीं है और इसे आवश्यक उपकरण प्रदान करके मात्र हल नहीं किया जा सकता। इसमें कम से कम तीन कारक शामिल हैं: सूचना की पहुँच, सूचना का उपयोग और सूचना की ग्रहणशीलता। केवल पहुँच से अधिक, व्यक्तियों को यह जानने की आवश्यकता है कि जब सूचना और संवाद उपकरण समुदाय में मौजूद होते हैं, तो उनका कैसे उपयोग किया जाए।

प्रश्न: "हालांकि स्वतंत्रता के बाद की भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, लेकिन महिलाओं और नारीवादी आंदोलन की ओर सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक है।" महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तीकरण योजनाओं के अलावा, इस माहौल को बदलने के लिए कौन सी अन्य हस्तक्षेप मदद कर सकती है?

उत्तर: स्वतंत्रता के बाद की भारत में महिलाओं की स्थिति लगातार बदलती रही है, जो सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के बदलने का परिणाम है। यह परिवर्तन बाहरी एजेंटों और उत्प्रेरकों जैसे सरकारी पहलों और महिलाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों की मदद से हुआ है। कल्पना चावला, सिंधुताई सपकाल और किरण मजूमदार-शॉ जैसी महिलाएँ सामाजिक कार्य और पेशेवर जीवन के विविध क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। लेकिन सबरीमाला विवाद या ट्रिपल तलाक़ जैसी समस्याएँ यह दर्शाती हैं कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए पितृसत्तात्मक बाधाएँ समाज में गहराई से स्थापित हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए शिक्षा और सरकारी योजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए अन्य प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है जैसे:

शहरीकरण: शहरी माहौल ने गतिशील सामाजिक संरचनाओं को अपेक्षाकृत आसानी से तोड़ दिया है। उदाहरण के लिए, घरेलू भूमिकाओं, सामाजिक स्वतंत्रता आदि में।

- सार्वजनिक सुरक्षा: यह अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की अधिक संख्या में भागीदारी को बढ़ावा देती है। यह व्यक्तिगत चिंताओं और पारिवारिक बाधाओं को संबोधित करती है। 24×7 शहर जैसे अवधारणाएँ शहरीकरण और सार्वजनिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को जोड़ सकती हैं।

- परिवार के मूल्य: लिंग समानता को घरों के भीतर, माता-पिता, साथी और भाई-बहनों के दृष्टिकोण से शुरू करना आवश्यक है।

- महिलाओं की STEM में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए Athena SWAN चार्टर का एक भारतीय समकक्ष आवश्यक है।

- कार्यस्थल पर लिंग समानता के कारण को मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश के बीच संतुलन बनाकर मदद मिलेगी।

- प्रशासनिक सुधारों में लिंग समावेशन को ध्यान में रखना आवश्यक है, विशेष रूप से पुलिस में। यह सार्वजनिक जीवन में हिंसा की संस्कृति को कम करने में मदद कर सकता है। लोकप्रिय संस्कृति, जैसे कि सिनेमा और संगीत, सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में भूमिका निभा सकती है, जैसे कि Secret Superstar या Dangal जैसी फिल्में।

शिक्षा और सशक्तिकरण योजनाएँ नारीवादी आंदोलन का समर्थन करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन भारत में लिंग समानता को बाधित करने वाले मुद्दों के लिए अधिक मौलिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

प्रश्न 18: क्या नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन सामान्य नागरिक के लाभ के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक मॉडल की चुनौतियों पर चर्चा करें। (UPSC GS2 2021)

उत्तर: नागरिक समाज संगठन (CSOs) उन सामूहिकताओं को संदर्भित करते हैं जो राज्य, सरकार और व्यवसाय से अलग होती हैं। ये व्यक्तियों द्वारा अपने निजी हितों के लिए संगठित होते हैं। एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) एक निजी, गैर-लाभकारी, स्वैच्छिक, नागरिक-आधारित समूह होता है जो एक विशिष्ट सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्य की सेवा करने के लिए कार्य करता है।

CSOs और NGOs के सार्वजनिक सेवा वितरण के वैकल्पिक मॉडल के रूप में उपयोगिता:

नागरिक समाज संगठन (CSOs) सरकार के लिए स्वयंसेवकों और संसाधनों का एक तैयार पूल प्रदान कर सकते हैं, जिसका उपयोग किया जा सकता है। समावेशन-बहिष्करण त्रुटियों के मुद्दों को स्वतंत्र स्वयंसेवकों की टीमों द्वारा सत्यापन के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है।

- सार्वजनिक सेवाओं के अंतिम मील वितरण में अंतराल को संबोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोविड लॉकडाउन के दौरान, कई गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और स्वैच्छिक समूहों ने बेघर और प्रवासियों के लिए भोजन, राशन और सब्जियाँ वितरित कीं।

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी कौशल विकास और आजीविका समर्थन योजनाएँ CSOs की भागीदारी के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा निर्मित उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन में।

- CSOs घरेलू हिंसा, हाशिए पर पड़े वर्गों, अंडरट्राइल्स, सेक्स वर्कर्स आदि के लिए प्रशासनिक और कानूनी सहायता जैसे मुद्दों में सेवाएँ और सहायता प्रदान करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।

- CSOs और NGOs लोगों की आवश्यकताओं को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने की भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए, PM गरीब कल्याण रोजगार अभियान को मजदूर किसान शक्ति संगठन की खाद्यान्न वितरण की याचिका के जवाब में लॉन्च किया गया था।

CSOs और NGOs का सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के वैकल्पिक मॉडल के रूप में उपयोग में चुनौतियाँ:

एनजीओ (NGOs) को सरकार के साथ संबंध बनाने में जो अनियमितता और निरंतरता का अभाव है, वह दीर्घकालिक सगाई और विकास मॉडलों के परीक्षण को कमजोर करता है।

- सरकारी अधिकारियों का ‘बिग ब्रदर’ दृष्टिकोण और एनजीओ को केवल स्टाफिंग आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ठेकेदार के रूप में देखने की मानसिकता अनुकूल नहीं है।

- एनजीओ द्वारा धन के दुरुपयोग की समस्या भी है। लोगों की कार्रवाई और ग्रामीण तकनीक के लिए उन्नति परिषद ने कई एनजीओ को सरकारी धन का व्यक्तिगत उपयोग के लिए धोखाधड़ी करते हुए पाया।

- सीबीआई के अनुसार, सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत एनजीओ में से 10% से कम वार्षिक वित्तीय विवरण दाखिल करते हैं।

- प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ एनजीओ पर ध्यान केंद्रित किया, जो प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए मोर्चा संगठनों के रूप में काम कर रहे थे और जिन पर नक्सल कार्यकर्ताओं को वित्तपोषित करने का संदेह था।

- कुछ एनजीओ पर विदेशी धन का उपयोग करके विरोध प्रदर्शनों को भड़काने और सरकारी परियोजनाओं को रोकने का आरोप है। उदाहरण के लिए, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के खिलाफ प्रदर्शन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आदि।

- एनजीओ का नीति पर अनुचित प्रभाव लोकतांत्रिक वैधता की समस्या उत्पन्न करता है।

सीएसओ (CSOs) और एनजीओ (NGOs) को देश में विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक सेवा की डिलीवरी के लिए प्रशासनिक चैनलों का कोई विकल्प नहीं है। प्रशासनिक सुधारों को दक्षता, प्रभावशीलता और अच्छी शासन व्यवस्था के हित में लागू किया जाना चाहिए।

प्रश्न 19: SCO के उद्देश्यों और लक्ष्यों की आलोचनात्मक समीक्षा करें। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? (UPSC GS2 2021)

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक अंतरgovernmental संगठन है जो शंघाई में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग है। भारत 2017 में SCO का स्थायी सदस्य बना। SCO के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- सदस्य राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को गहरा करना।

- सदस्यों के बीच संयुक्त सहयोग के लिए प्रयास करना ताकि आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से उत्पन्न खतरों का सामना किया जा सके।

- SCO का उद्देश्य एक लोकतांत्रिक और समान अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था विकसित करने की दिशा में बढ़ना है।

- क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करना।

- व्यापार/वाणिज्य, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण, सांस्कृतिक संबंधों, शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गहरे संबंध स्थापित करना।

SCO के लक्ष्यों और उद्देश्यों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा नीचे प्रस्तुत की गई है:

- भारत-पाकिस्तान-रूस-चीन के संबंध एक जटिल मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं जिसमें भिन्न और विरोधाभासी हित हैं। उदाहरण के लिए: तालिबान-अफगानिस्तान में विभिन्न हित।

- चीन ने अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था का बहुत कम सम्मान दिखाया है। चेक-बुक और वुल्फ वारियर कूटनीति, मानवाधिकार उल्लंघन और ‘पुनः शिक्षा’ शिविर, हॉन्ग कॉन्ग मुद्दा आदि चीन की SCO के लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धताओं पर गंभीर प्रश्न उठाते हैं।

- आर्थिक सहयोग के बहाने, चीन ने SCO के माध्यम से अपनी BRI परियोजना को आगे बढ़ाया है।

- पाकिस्तान और चीन को आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों का समर्थन देने के लिए जाना जाता है, जिससे RATS तंत्र पर प्रश्न उठते हैं। चीन, रूस (यूक्रेन मुद्दा) और पाकिस्तान पर क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को अस्थिर करने का आरोप लगाया गया है।

- COVID लहरों के दौरान SCO देशों के बीच सीमित विकासात्मक सहयोग व्यापक सहभागिता की कमी को दर्शाता है।

SCO, एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन के रूप में भारत के लिए निम्नलिखित महत्व रखता है:

- SCO भारत को केंद्रीय एशिया में अपनी रणनीतिक पहुंच को गहरा करने की अनुमति देता है। भारत के पास पहले से ही केंद्रीय एशिया में महत्वपूर्ण सॉफ्ट पावर संभावनाएँ हैं (बौद्ध संबंध, बॉलीवुड फिल्में आदि), जिन्हें वह SCO के माध्यम से उपयोग कर सकता है।

- भारत की SCO की सदस्यता ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा सकती है क्योंकि यह केंद्रीय एशियाई देशों के खनिज और ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच प्रदान करती है। इस सदस्यता के साथ व्यापार संबंधों पर जोर देने से भारतीय निवेशकों के लिए केंद्रीय एशिया में अनछुए बाजार की संभावनाओं को अन्वेषण करने का मार्ग मिलता है। उदाहरण के लिए, FICCI ने SCO बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया।

- SCO पाकिस्तान और चीन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकता है।

- SCO आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरता से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, दुशांबे घोषणा क्षेत्रीय स्थिरता की ओर अग्रसर है।

- भारत की SCO में उपस्थिति भारत के लिए बड़े यूरोशियन क्षेत्र से जुड़ने और INSTC के माध्यम से यूरोप से जुड़ने के लक्ष्य में मदद करेगी। इस प्रकार, क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। SCO शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन आदि के क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से लोगों के बीच जुड़ाव को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण कार्य, चीन के साथ सीमा विवाद आदि जैसे कारक SCO से सकारात्मक परिणामों को कम कर सकते हैं। इस संदर्भ में, भारत की SECURE रणनीति अपनाई जानी चाहिए ताकि SCO क्षेत्रीय विकास और स्थिरता में अधिक प्रभावी हो सके।

प्रश्न 20: नई त्रि-राष्ट्र साझेदारी AUKUS का उद्देश्य चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना है इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में। क्या यह क्षेत्र में मौजूदा साझेदारियों को पार कर जायेगा? वर्तमान परिदृश्य में AUKUS की ताकत और प्रभाव पर चर्चा करें।

उत्तर: AUKUS अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र में मौजूदा साझेदारियों को पार कर सकता है क्योंकि:

नीचे दिए गए बुलेट पॉइंट्स में AUKUS (ऑस्टेलिया, यूके और अमेरिका के बीच सुरक्षा साझेदारी) के प्रभाव और चिंताओं का वर्णन किया गया है:

- QUAD के अधिक संतुलित उद्देश्यों को कमजोर कर सकता है।

- फाइव आईज़ गठबंधन समूह को कमजोर कर सकता है, (न्यूज़ीलैंड ने AUKUS के गठन पर असंतोष व्यक्त किया है)।

- क्षेत्र में ASEAN की केंद्रीयता को कमजोर कर सकता है।

AUKUS की सुरक्षा साझेदारी की ताकत को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है:

- ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियों/हाइपरसोनिक मिसाइलों प्रदान करके, इसके सदस्यों की इंडो-पैसिफिक में शक्ति प्रक्षिप्त करने की क्षमताओं को काफी बढ़ाएगा।

- सदस्यों को चीन के प्रति विश्वसनीय निरोधक शक्तियां प्रदान करेगा, सैन्य क्षमताओं को गहरा करके।

- इंडो-पैसिफिक में सदस्यों की गश्त और निगरानी की शक्तियों को बढ़ाएगा; क्षेत्र में नियमों और मानदंडों के आधारित आदेश की पवित्रता को बहाल करेगा।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा आदि के उभरते क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों की क्षमताओं को बढ़ाएगा।

हालांकि, AUKUS ने कुछ चिंताएं उठाई हैं जो भारत के लिए प्रतिकूल हो सकती हैं, जैसे:

- क्षेत्र में परमाणु/परंपरागत हथियारों की दौड़ को उत्तेजित कर सकता है।

- चीन और रूस अन्य राज्यों को संवेदनशील रक्षा प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति करके प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

- AUKUS, जिसे चीन द्वारा एक एंटी-चीन समूह के रूप में देखा जाता है, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता के क्षय का कारण बन सकता है।

- AUKUS का गठन जिस प्रकार किया गया, वह फ्रांस को नजरअंदाज करते हुए हुआ, जिससे समान विचारधारा वाले लोकतांत्रिक देशों के बीच अन्य वैश्विक मुद्दों पर विश्वास की कमी बढ़ सकती है।

हालांकि AUKUS, शक्ति संतुलन, रणनीतिक स्वायत्तता और चीनी आक्रमण पर नियंत्रण का लाभ प्रदान करता है, यह महत्वपूर्ण चुनौतियों का भी सामना करता है क्योंकि इसे इंडो-पैसिफिक नाटो के रूप में वर्णित किया गया है। इसलिए, परामर्श और सहयोग के साथ आगे बढ़ना एक समझदारी भरा रास्ता होगा।