रामेश सिंह सारांश: अर्थशास्त्र का परिचय - 2 | भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) UPSC CSE के लिए PDF Download

आर्थिक विज्ञान की अवलोकन

आर्थिक विज्ञान को अक्सर "दुखद विज्ञान" या "असफल विज्ञान" कहा जाता है, और इसे समझने में कठिनाई के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका इसमें कोई पृष्ठभूमि नहीं है।

- आलोचनाओं के बावजूद, आर्थिक विज्ञान दुनिया में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसे समझना आवश्यक है।

- कई विश्वविद्यालयों से स्नातक प्राप्त व्यक्ति आर्थिक विज्ञान में चुनौतियों का सामना करते हैं क्योंकि वे अक्सर इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों के बारे में कम जानते हैं।

- आर्थिक अवधारणाओं को सरल बनाना, जबकि उनकी मूल भावना को बनाए रखना और समकालीन आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

अर्थशास्त्र को समझना

- अर्थशास्त्र, सरल शब्दों में, मानवों की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है।

- मानविकी, जो विविध मानव गतिविधियों का अन्वेषण करती है, अक्सर अंतरविषयक दृष्टिकोण अपनाती है।

- आर्थिक गतिविधियाँ उन सभी क्रियाओं को शामिल करती हैं जहाँ पैसे का लेन-देन होता है, जैसे कि काम करना, खरीदना, बेचना, या व्यापार करना।

- अर्थशास्त्र की परिभाषा देना चुनौतीपूर्ण रहा है; यह केवल पैसे के बारे में नहीं है बल्कि संसाधनों के उपयोग और वितरण के बारे में भी है।

- परंपरागत परिभाषाएँ अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित करती हैं कि यह अध्ययन करती है कि समाज कैसे संसाधनों का उपयोग करके मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन और वितरण करता है।

- एक और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली परिभाषा यह है कि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है कि व्यक्ति, कंपनियाँ, सरकारें और संगठन ऐसे विकल्प कैसे बनाते हैं जो समाज में संसाधनों के उपयोग को निर्धारित करते हैं।

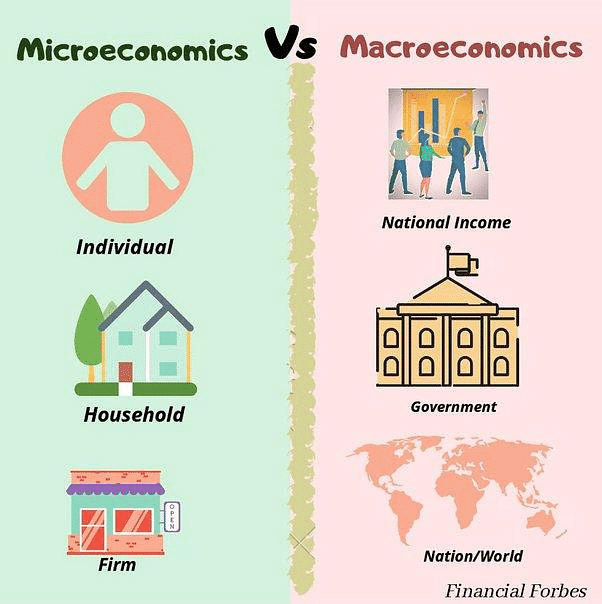

सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र

1930 के दशक में महामंदी के बाद, अर्थशास्त्र का क्षेत्र दो प्राथमिक शाखाओं में विभाजित हो गया: सूक्ष्मअर्थशास्त्र और समष्टिअर्थशास्त्र।

जॉन मेनार्ड कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, यह एक ऐसी शाखा है जो 1936 में उनकी प्रभावशाली कृति "द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी" के प्रकाशन के साथ उभरी।

- व्यापक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर को देखता है, जैसे पूरी जंगल, जबकि सूक्ष्म अर्थशास्त्र विशिष्ट विवरणों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे व्यक्तिगत पेड़। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत विकल्पों, उपभोक्ता आय, और विशिष्ट बाजार गतिशीलता का अध्ययन करता है, जो एक नीचे से ऊपर की दृष्टिकोण लेता है। दूसरी ओर, व्यापक अर्थशास्त्र समग्र आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है जो एक ऊपर से नीचे की दृष्टिकोण है।

- हालांकि ये अलग लगते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र जुड़े हुए हैं और एक साथ काम करते हैं, जो अर्थव्यवस्था में समान मुद्दों को संभालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि महंगाई बढ़ती है (एक व्यापक प्रभाव), तो यह कच्चे माल की लागत को प्रभावित कर सकता है, जो उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली राशि को प्रभावित करता है (एक सूक्ष्म प्रभाव)।

- सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत यह समझने से शुरू हुआ कि कीमतें कैसे निर्धारित होती हैं, जबकि व्यापक अर्थशास्त्र वास्तविक दुनिया के अवलोकनों पर आधारित है जिन्हें मौजूदा सिद्धांत पूरी तरह से समझा नहीं पाए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विपरीत, व्यापक अर्थशास्त्र में विभिन्न विचारधाराओं का समावेश है, जैसे नव कीन्सियन या नव शास्त्रीय।

- आर्थशास्त्र का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे अर्थमिति कहते हैं, जो आर्थिक घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी और गणित का उपयोग करता है। अर्थमिति में प्रगति पिछले एक सदी में सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र में उन्नत विश्लेषणों के लिए महत्वपूर्ण रही है।

अर्थव्यवस्था क्या है?

अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की गति में क्रिया के समान है। देशों, कंपनियों और परिवारों की अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं। हम सामान्यतः इसे राष्ट्रों के संदर्भ में संदर्भित करते हैं, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था या जापानी अर्थव्यवस्था। हालाँकि अर्थशास्त्र के सिद्धांत और सिद्धांत समान हैं, विभिन्न देशों की अर्थव्यस्थाएँ उनके सामाजिक-आर्थिक भिन्नताओं के कारण भिन्न होती हैं।

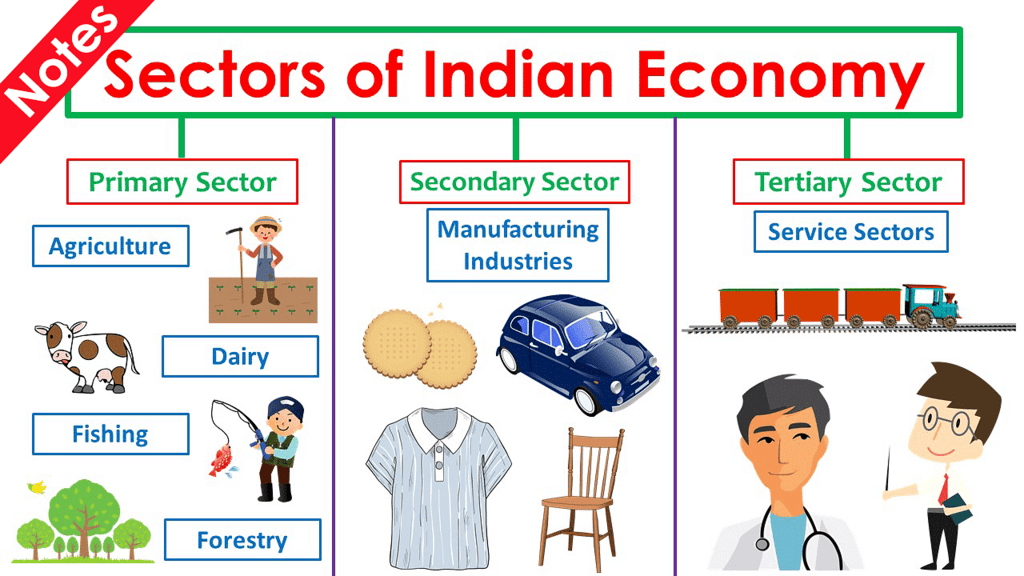

अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्र और प्रकार

प्राथमिक क्षेत्र: इसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने वाली गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जैसे खनन, कृषि और तेल अन्वेषण। यदि कृषि राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देती है, तो इसे कृषि अर्थव्यवस्था कहा जाता है।

द्वितीयक क्षेत्र: यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल को प्रोसेस करता है, जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। निर्माण, जो एक उप-क्षेत्र है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में एक प्रमुख नियोक्ता है। जब यह क्षेत्र राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो इसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है।

तृतीयक क्षेत्र: इसमें ऐसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं जहाँ सेवाएँ उत्पन्न होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बैंकिंग और संचार। यदि यह क्षेत्र राष्ट्रीय आय में एक बड़ा हिस्सा योगदान देता है, तो इसे सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दो अन्य क्षेत्र—चतुर्थक और पंचमक—तृतीयक क्षेत्र के उप-क्षेत्र माने जाते हैं।

चतुर्थक क्षेत्र: इसे 'ज्ञान' क्षेत्र कहा जाता है, इसमें शिक्षा, अनुसंधान और विकास से संबंधित गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जो अर्थव्यवस्था में मानव संसाधनों की गुणवत्ता को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण होती हैं।

पंचमक क्षेत्र: यह उच्च-स्तरीय निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, जिसमें सरकारी और निजी कंपनियों के उच्च-स्तरीय निर्णयकर्ता शामिल होते हैं। इसे समाजिक-आर्थिक प्रदर्शन का 'दिमाग' माना जाता है, जिसमें केवल कुछ ही लोग शामिल होते हैं।

विकास के चरण

- W.W. Rostow ने 1960 में विकसित देशों का अवलोकन करते हुए अर्थव्यवस्थाओं के विकास के बारे में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया।

- उनके अनुसार, आर्थिक विकास पांच चरणों में होता है, जो मुख्य क्षेत्रों—कृषि, उद्योग और सेवाओं—के माध्यम से आगे बढ़ता है।

- हालांकि, कुछ देशों, जैसे भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देश जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, और वियतनाम, ने इस पैटर्न का सटीक पालन नहीं किया।

- सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के बजाय, उन्होंने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से सीधे सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए, अपने औद्योगिक क्षेत्र में अधिक विस्तार को छोड़ दिया।

आर्थिक प्रणालियाँ

मानव जीवन कुछ चीज़ों के उपयोग पर निर्भर करता है, जैसे कि सामान और सेवाएँ, और इनमें से कुछ जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि भोजन, पानी, आश्रय, और कपड़े।

- मानवता के लिए पहली चुनौती यह थी कि लोगों को इन आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस चुनौती में दो पहलू शामिल हैं: इन चीज़ों का निर्माण (उत्पादन) करना और यह सुनिश्चित करना कि ये उन तक पहुँचें जिन्हें इसकी आवश्यकता है (वितरण/आपूर्ति)।

- इन आवश्यकताओं का उत्पादन करने के लिए, उत्पादक संपत्तियाँ स्थापित करनी होती हैं, और इसके लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता होती है, जिसे निवेश कहा जाता है।

प्रश्न है, कौन निवेश करेगा, और क्यों? इस चुनौती का समाधान करने के लिए, विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ विकसित हुई हैं, या अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने के तरीके। जबकि कई आर्थिक प्रणालियाँ हैं, तीन प्रमुख प्रणालियाँ प्रमुखता से उभरती हैं। आइए अगले अनुभागों में इन पर संक्षिप्त नज़र डालते हैं।

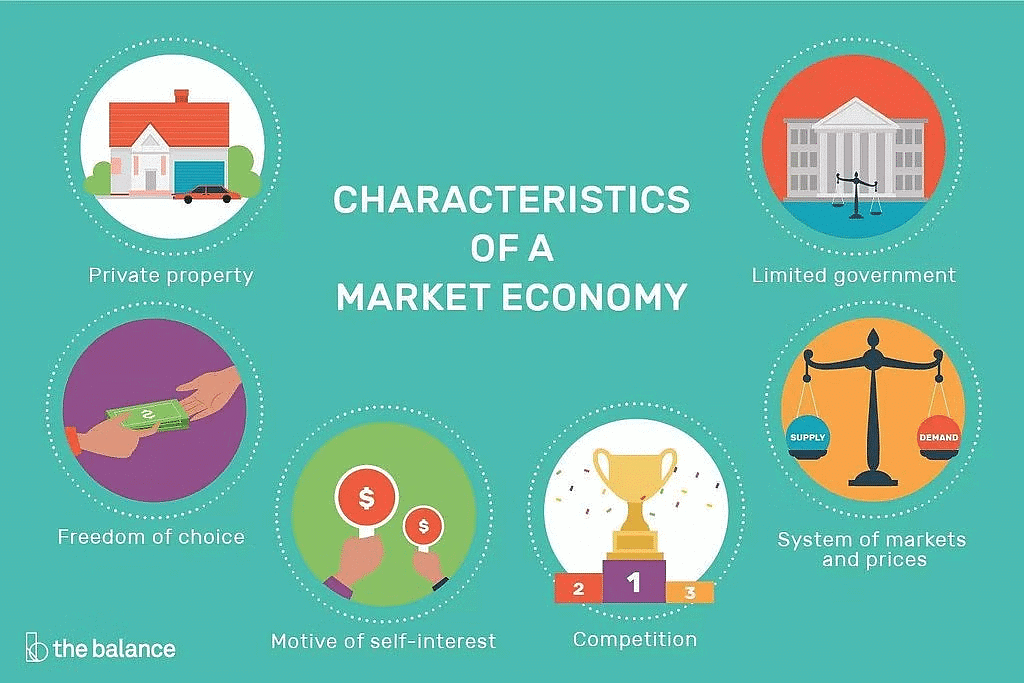

बाजार अर्थव्यवस्था

पहला आर्थिक प्रणाली - ऐडम स्मिथ के विचार:

- स्वार्थ: लोग और व्यवसाय स्वाभाविक रूप से ऐसे कार्य करते हैं जो उनके लिए लाभकारी होते हैं। यह अनजाने में सभी की मदद करता है, जैसे एक छिपी हुई शक्ति।

- कार्य विभाजन: काम के विभिन्न हिस्सों को करने से चीजें तेजी से और बेहतर हो सकती हैं।

- बाजार शक्तियाँ: चीजों की कीमतों का निर्धारण उस आधार पर होना चाहिए कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं (मांग) और क्या उपलब्ध है (आपूर्ति)।

- प्रतिस्पर्धा और हस्तक्षेप-मुक्त सरकार: व्यवसायों को एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, और सरकार को मुख्यतः व्यवसाय मामलों से दूर रहना चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था बेहतर ढंग से काम करती है।

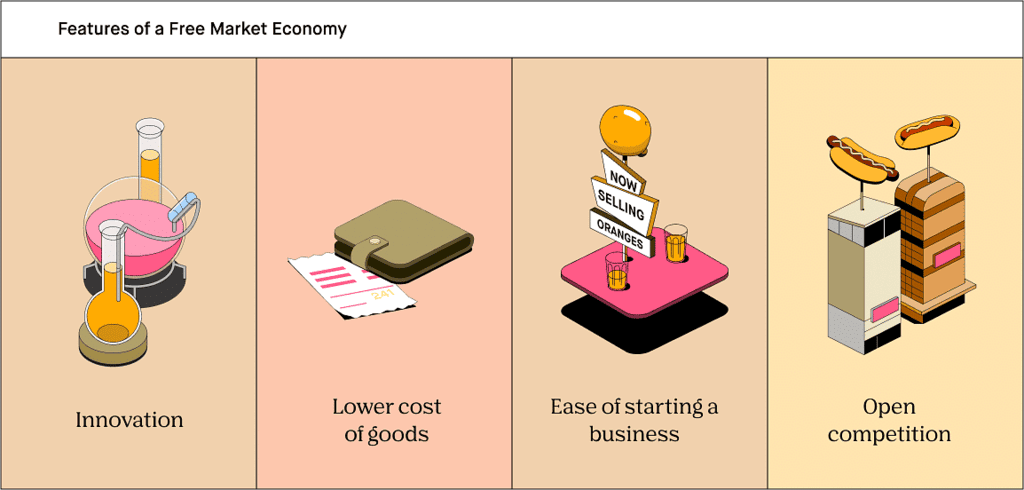

परिणामी आर्थिक प्रणाली - पूंजीवाद और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था:

- पूंजीवाद: यह प्रणाली धन सृजन पर ध्यान केंद्रित करती है। कुछ व्यवसाय बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाती है।

- मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था: यह प्रणाली बाजार को निर्णय लेने देने के बारे में है। इसमें सरकार का नियंत्रण न्यूनतम होता है, जो स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

यह कैसे काम करता है और चुनौतियाँ:

- इन विचारों का परीक्षण 1777 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, जो कई देशों में फैल गए और समृद्धि लाए।

- हालांकि, समय के साथ, कुछ अमीर लोगों के पास बहुत पैसा था, जबकि अधिकांश लोग गरीब बने रहे, जिससे बड़े अंतर पैदा हुए।

- कर कम थे, और सरकार ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया।

- यह प्रणाली 1929 में महान मंदी के दौरान एक बड़ी समस्या का सामना कर रही थी। कई लोग संघर्ष कर रहे थे, और इन मुद्दों को ठीक करने के लिए प्रणाली में बदलाव करना पड़ा।

इस प्रणाली के नुकसान

पुरानी प्रणाली - पूंजीवाद और चुनौतियाँ:

- विशेषताएँ: यह प्रणाली व्यक्तिगत सफलता, नवाचार, और व्यवसाय का समर्थन करती थी, जो लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के साथ काम करती थी।

- समस्याएँ: हालाँकि, इसे गरीबों की मदद करने के लिए प्रभावी तरीकों की कमी, सीमित सरकारी कल्याण, और अमीरों पर अधिक कर लगाने के प्रयासों के बावजूद बढ़ती असमानता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

- महान मंदी के साथ परिवर्तन: प्रणाली को 1920 के दशक में महान मंदी के दौरान एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप एक नए प्रकार की अर्थशास्त्र का उदय हुआ जिसे मैक्रोइकॉनॉमिक्स कहा गया, जिसे अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने सुझाव दिया।

- कीन्सियन दृष्टिकोण - प्रणालियों का मिश्रण: कीन्स ने संकट को दूर करने के लिए एक अलग प्रणाली से कुछ विचार उधार लेने का प्रस्ताव दिया, और जब इन सुझावों को लागू किया गया, तो अर्थव्यवस्थाएँ सुधार के संकेत दिखाने लगीं, जिससे पुरानी और नई आर्थिक दृष्टिकोणों का मिश्रण बना।

सरल शब्दों में, पुरानी प्रणाली को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से महान मंदी के दौरान। अर्थशास्त्री कीन्स ने चीजों को ठीक करने के लिए एक अलग प्रणाली से कुछ विचारों को मिलाने का सुझाव दिया, जिससे एक ऐसा मिश्रण बना जो अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्प्राप्त करने में मददगार साबित हुआ।

सरल शब्दों में,

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था

नई आर्थिक प्रणाली - समाजवाद और साम्यवाद: कार्ल मार्क्स से प्रेरित: यह प्रणाली, जो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थी, के दो प्रकार थे - समाजवादी और साम्यवादी। समाजवाद (जैसे पूर्व-यूएसएसआर) में, राज्य ने प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित किया। साम्यवाद (जैसे चीन) में, राज्य ने श्रम को भी नियंत्रित किया।

मुख्य विचार:

- देश के संसाधनों का लाभ सभी को होना चाहिए।

- समाज को संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण होना चाहिए (समाजवाद/साम्यवाद)।

- शोषण और आर्थिक असमानता को रोकने के लिए कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए।

- कोई खरीद-फरोख्त नहीं (कोई मांग और आपूर्ति नहीं)।

- कोई प्रतिस्पर्धा नहीं (पूर्ण राज्य नियंत्रण)।

- लोग सरकार के लिए काम करते हैं, और सरकार उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है।

यह कैसे काम करता था:

- क्या बनाना है, कितना बनाना है, और क्या साझा करना है, ये निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते थे।

- पहली बार यूएसएसआर में आजमाया गया, यह पूर्वी यूरोप में फैला और बाद में साम्यवादी चीन में, जिसने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के समाजवादी और साम्यवादी मॉडल को बनाया।

समाजवाद और साम्यवाद के नकारात्मक पहलू:

पूंजी निर्माण की कमी: इन प्रणालियों में धन या पूंजी निर्माण पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य के निवेश के लिए धन की कमी हुई।

संसाधनों का गलत आवंटन: राज्य-नियंत्रित संसाधनों की प्राथमिकता ने गलत आवंटन और बर्बादी को जन्म दिया, जो बाजार के अनुसार संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को नजरअंदाज करता है।

नवाचार की अनुपस्थिति: संपत्ति के अधिकारों और मौद्रिक पुरस्कारों की अनुपस्थिति ने मेहनत को हतोत्साहित किया, जिससे नवाचार, शोध और विकास की कमी हुई।

गैर-लोकतांत्रिक प्रणालियाँ: गैर-लोकतांत्रिक प्रणालियों में राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों की कमी, जिसमें राज्य एकमात्र शोषक बन गया, जिसे 'राज्य पूंजीवाद' कहा जाता है।

आंतरिक क्षय: 1970 के दशक से, आंतरिक क्षय ने इन अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया, जिसमें राज्य को अंतर्निहित चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

बाजार अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण: 1980 के मध्य तक, पूर्व-यूएसएसआर और चीन दोनों ने मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ना शुरू किया, जिसमें समाजवादी और बाजार के लक्षणों का संयोजन था। पूर्व-यूएसएसआर में पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसे सुधार और चीन की ओपन डोर नीति ने एक अधिक बाजार-उन्मुख दृष्टिकोण की ओर बढ़ने का संकेत दिया।

मिश्रित अर्थव्यवस्था

मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास:1930 के दशक के अंत में,

मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास:1930 के दशक के अंत में,

विश्व बैंक से अंतर्दृष्टि: विश्व बैंक ने बाजार अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता को पहचाना, जो इसके मुक्त बाजार के लिए मजबूत समर्थन से भिन्न था। इसने स्वीकार किया कि बाजार और गैर-बाजार दोनों प्रणालियों में कमियां हैं, और सुझाव दिया कि एक आदर्श आर्थिक प्रणाली दोनों का मिश्रण है।

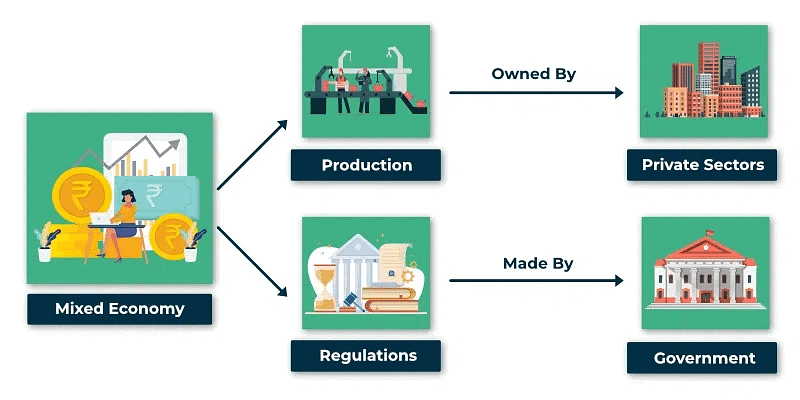

मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमुख गुण:

मुख्य विशेषताएँ:

- दोहरी जिम्मेदारियाँ: राज्य और निजी क्षेत्र दोनों की आर्थिक भूमिकाएँ हैं।

- निजी क्षेत्र द्वारा संचालित: निजी क्षेत्र लाभ के लिए संचालित भूमिकाओं को संभालता है, जैसे निजी वस्तुओं का उत्पादन और आपूर्ति करना।

- राज्य की भागीदारी: राज्य उन भूमिकाओं को संभालता है जहां लाभ की प्रेरणा का अभाव होता है, विशेष रूप से सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति में जो सभी द्वारा उपभोग की जाती हैं।

- अनुकूलनशीलता: दोनों क्षेत्रों की आर्थिक भूमिकाएँ विकसित होती आवश्यकताओं के आधार पर बदल सकती हैं।

- नियमन: राज्य आर्थिक प्रणाली के नियमों, प्रतिस्पर्धा और कराधान का नियमन करता है।

एक मिश्रित अर्थव्यवस्था लचीली होती है, जो सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने में सक्षम होती है, यह बाजार और गैर-बाजार प्रणालियों के कठोर मॉडलों से एक हठधर्मी बदलाव का संकेत देती है। यह अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका के बारे में लंबे समय से चल रही बहस को हल करती है।

वितरण प्रणाली

हम लोगों तक सामान पहुँचाने के तीन तरीके हैं। इसे इस तरह से समझें:

- पूंजीवादी अर्थव्यवस्था: चीज़ें बाजार में बेची जाती हैं। आप बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खरीदते हैं।

- राज्य अर्थव्यवस्था: सरकार जिम्मेदारी लेती है। वे लोगों को सीधे चीज़ें देती हैं बिना किसी भुगतान के।

- मिश्रित अर्थव्यवस्था: यह पहले दो का मिश्रण है। कुछ चीज़ें आप बाजार से खरीदते हैं, और कुछ के लिए सरकार हस्तक्षेप करती है। कभी-कभी, सरकार उन्हें मुफ्त या कम कीमत पर देती है।

लोग मिश्रित तरीके को पसंद करते हैं, जिसमें बाजार और सरकार दोनों का उपयोग होता है। लेकिन समय के साथ, विभिन्न विचारों ने इस पर प्रभाव डाला। इनमें से कुछ विचारों का दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा है।

वाशिंगटन सहमति

वाशिंगटन सहमति जैसे बड़े संगठनों (IMF, विश्व बैंक, अमेरिकी ट्रेजरी) द्वारा उन देशों की मदद के लिए सुझावों की एक सूची है जो आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये सुझाव वाशिंगटन में विशेषज्ञों द्वारा दिए गए थे, इसलिए इसे "वाशिंगटन सहमति" कहा जाता है।

यहां 10 सुझाव दिए गए हैं:

- खर्च पर ध्यान दें (राजकोषीय अनुशासन).

- पैसे खर्च करते समय स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें.

- करों को अधिक न्यायसंगत बनाएं और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करें (कर सुधार).

- बाजार को ब्याज दरें निर्धारित करने दें (ब्याज दर उदारीकरण).

- बाजार को आपके देश की मुद्रा का मूल्य निर्धारित करने दें (प्रतिस्पर्धी विनिमय दर).

- अन्य देशों के साथ अधिक खुला व्यापार करने की अनुमति दें (व्यापार उदारीकरण).

- अपने देश में अधिक विदेशी व्यवसायों को निवेश करने की अनुमति दें (FDI प्रवाह का उदारीकरण).

- सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को निजी कंपनियों को सौंपें (निजीकरण).

- व्यापारों के लिए अनावश्यक नियमों को हटाएं (नियामक हटाना).

- लोगों की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें (संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा).

वाशिंगटन सहमति, जो पहले आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे देशों की मदद के लिए सुझावों का एक सेट था, बाद में अत्यधिक मुक्त बाजार विश्वासों से जुड़ गया। कुछ लोग इसे इस विश्वास के प्रति कठोर प्रतिबद्धता के रूप में देखते हैं कि बाजार सब कुछ संभाल सकते हैं।

- लेकिन, वास्तव में, IMF और विश्व बैंक द्वारा 1980 और 1990 के प्रारंभ में सुझाए गए नीतियों को वाशिंगटन सहमति के रूप में जाना जाता था, जिसका उद्देश्य लैटिन अमेरिका में समस्याओं को संबोधित करना था। हालांकि, इन विचारों की बाद में आलोचना की गई, यहां तक कि उनके मूल समर्थकों द्वारा भी। इस शब्द का अर्थ कुछ हद तक नकारात्मक हो गया है, और कुछ लोग इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकासशील देशों पर कठोर नियमों के थोपने के रूप में देखते हैं।

- जॉन विलियमसन, जिन्होंने इस शब्द को गढ़ा, कहते हैं कि लोग अक्सर इसे गलत समझते हैं। उनका मानना है कि इसे सहमति कहा गया क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से लागू होने के लिए था, न कि यूएस द्वारा थोपे गए कठोर नियमों के सेट के रूप में। कई समर्थक इसे एक देश में स्थिरता लाने का एक मध्यम तरीका मानते हैं।

- हालांकि, ये नीतियांउदारीकरण, निजीकरण, और वैश्वीकरण जैसी प्रक्रियाओं का कारण बनीं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भूमिका कम हुई। यह विशेष रूप से उन देशों के लिए सच था जो विश्व बैंक से वित्त पोषण प्राप्त कर रहे थे या IMF के पास वित्तीय संकटों के दौरान गए, जैसे कि भारत ने 1991 में किया।

- कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्थिक समस्याएं, जैसे कि 2008 की यूएस सबप्राइम संकट और इसके बाद की वैश्विक मंदी, वाशिंगटन सहमति द्वारा प्रचारित विचारों से प्रभावित थीं। मंदी के बाद, बाजार से अर्थव्यवस्था में अधिक सरकारी हस्तक्षेप की प्राथमिकता की ओर एक बदलाव आया, जिसे 'राज्य हस्तक्षेप' के रूप में जाना जाता है।

बीजिंग सहमति

चीन 1980 के मध्य से आर्थिक रूप से मजबूत हो गया है, और इस पर चर्चा होती रही है कि क्या इसने इसके लिए कोई विशेष योजना का पालन किया। 2004 में, जोशुआ कूपर रेमो ने "बीजिंग सहमति" का विचार प्रस्तुत किया, जिसे चीनी आर्थिक विकास का तरीका भी कहा जाता है। इसे "वाशिंगटन सहमति" के विचारों के एक विकल्प के रूप में देखा गया, जो बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा सुझाए गए थे।

विशेषज्ञों के अनुसार, चीनी मॉडल तीन मुख्य बातों पर आधारित है:

- निरंतर प्रयोग और नवाचार: हमेशा नई चीज़ों को आजमाना और रचनात्मक होना।

- शांतिपूर्ण वितरणात्मक विकास और क्रमिक सुधार: ऐसे तरीके से अर्थव्यवस्था का विकास करना जो सभी के लिए लाभकारी हो, जिसमें परिवर्तन धीरे-धीरे होते हैं।

- स्व-निर्धारण और चयनात्मक विदेशी विचारों का समावेश: चीन अपने लिए निर्णय लेना और अन्य देशों से उपयोगी विचारों को अपनाना।

इस मॉडल ने बहुत ध्यान आकर्षित किया, खासकर वैश्विक मंदी के दौरान जब चीन अभी भी अच्छा कर रहा था। कुछ विशेषज्ञों ने इसे वाशिंगटन सहमति द्वारा सुझाए गए मुक्त बाजार के दृष्टिकोण का विकल्प माना। कुछ का मानना है कि जो चीन के लिए काम करता है, वह हर जगह काम नहीं करेगा।

2010 तक, कई विकासशील देशों ने चीनी मॉडल में रुचि दिखाई। हालांकि, हाल के समय में जब चीन की आर्थिक वृद्धि धीमी हुई है, विशेषज्ञों ने इस मॉडल का अंधाधुंध अनुसरण करने के बारे में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है।

सैंटियागो सहमति

- सैंटियागो सहमति, जिसे तब के विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष जेम्स डी. वोल्फेंसन द्वारा प्रस्तुत किया गया, वाशिंगटन सहमति का एक विकल्प है।

- इसका मुख्य ध्यान समावेश पर है, जो न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक विकास को भी महत्व देता है।

- यह मॉडल स्थानीय परिस्थितियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपनी विशेषताओं को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और बीजिंग सहमति में पाए जाने वाले विचारों के साथ समानताएँ साझा करता है।

- विश्व बैंक का दृष्टिकोणप्रौद्योगिकी और वैश्विक सहयोग की शक्ति का उपयोग करते हुए विकास के सर्वोत्तम अभ्यासों को विश्व स्तर पर साझा करने पर केंद्रित है। इस रणनीति के तहत एक "ज्ञान बैंक" स्थापित करने का प्रस्ताव है।

- विश्व बैंक का यह दृष्टिकोण वैश्विक स्तर पर सरकारों को समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के पहलुओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया है।

- भारत के मामले में, 2002 में तीसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की शुरुआत का उद्देश्य सुधारों के लाभों को और अधिक समावेशी बनाना था।

विकास प्रोत्साहन का उपकरण के रूप में पूंजीवाद

- बहुत समय पहले, पूंजीवाद को महान मंदी के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कुछ बदलाव किए और विभिन्न आर्थिक विचारों का एक मिश्रण बनाया।

- लेकिन फिर, पूंजीवाद दो लहरों में वापस आया - पहले 1980 के दशक में वाशिंगटन सहमति के साथ और बाद में 1995 के बाद विश्व व्यापार संगठन (WTO) के माध्यम से वैश्वीकरण के साथ।

- 2007 में हुआ बड़ा आर्थिक संकट, जो संयुक्त राज्य में समस्याओं के कारण हुआ, ने दिखाया कि समृद्ध देशों में अत्यधिक पूंजीवादी नीतियाँ (काम करने के तरीके) सभी के लिए वास्तव में खराब हो सकती हैं।

- अब, लोग सहमत हैं कि जबकि पूंजीवाद अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, इसके कुछ विचार चीजों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

- कई देश, जैसे भारत, विचारों के मिश्रण का उपयोग कर रहे हैं। वे व्यवसायों की मदद के लिए कुछ पूंजीवादी नीतियाँ अपनाते हैं, लेकिन उनके पास यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य योजनाएँ भी हैं कि सभी का ध्यान रखा जाए।

- 2015-16 में, भारत में लोगों ने शिकायत की कि बजट बहुत अधिक अमीर लोगों की मदद कर रहा था। पैसे के प्रभारी व्यक्ति, वित्त मंत्री, ने कहा कि वे अमीर और गरीब दोनों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे।

- इसलिए, विशेषज्ञ अब पूंजीवाद को केवल एक प्रकार की अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे विकास करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यावहारिक तरीके के रूप में देखते हैं कि सभी को पर्याप्त पैसे मिले।

राष्ट्रीय आय

राष्ट्रीय आय उस वर्ष में देश के निवासियों द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, चाहे वह देश की घरेलू सीमाओं के भीतर हो या बाहर। यह एक वर्ष में उत्पादन द्वारा नागरिकों की आय की शुद्ध राशि है। इसमें चार मुख्य अवधारणाएँ शामिल हैं: GDP, NDP, GNP, और NNP। आइए प्रत्येक पर सरलता से नज़र डालते हैं।

(i) सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

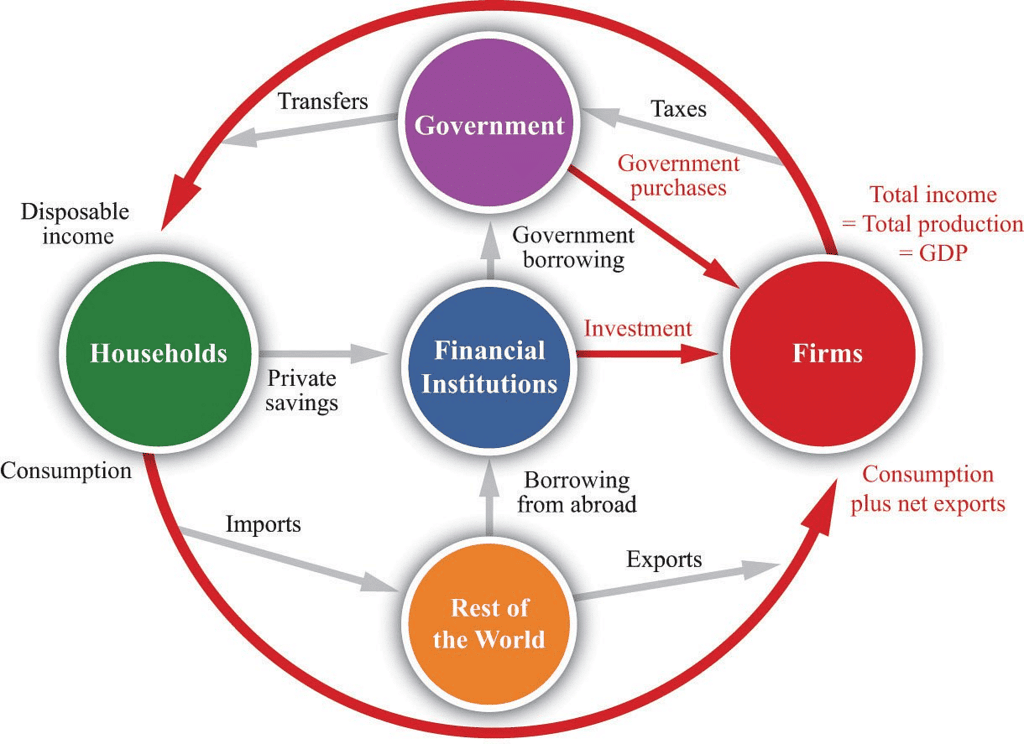

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एक वर्ष में देश में निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। भारत के लिए, यह वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

GDP की गणना के लिए, हम राष्ट्रीय उपभोConsumption पर खर्च, निवेश, सरकारी खर्च, और व्यापार संतुलन (निर्यात से आयात घटाना) को जोड़ते हैं। यह हमें देश के भीतर निर्मित वस्तुओं और सेवाओं और निर्यातित वस्तुओं का हिसाब रखने में मदद करता है।

GDP में प्रयुक्त शब्दों को समझना:

- "सकल" का मतलब है कुल।

- "घरेलू" का तात्पर्य देश के भीतर आर्थिक गतिविधियों से है।

- "उत्पाद" में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया गया है।

- "अंतिम" का मतलब है ऐसा उत्पाद जो आगे और मूल्य वृद्धि नहीं करता।

GDP के उपयोग:

- यह अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश का GDP पिछले वर्ष से 10% अधिक है, तो उसकी वृद्धि दर 10% है।

- यह अर्थव्यवस्था की आंतरिक शक्ति को मात्रात्मक रूप से इंगित करता है लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में जानकारी नहीं देता।

- GDP का उपयोग विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के आकार की तुलना के लिए सामान्यतः किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) GDP के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का रैंकिंग करता है। 2022 में नवीनतम डेटा के अनुसार, भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और खरीदारी शक्ति समता (PPP) के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन और अमेरिका क्रमशः सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं।

(ii) नेट घरेलू उत्पाद (NDP)

नेट घरेलू उत्पाद (NDP) जीडीपी के समान है, लेकिन हम इसे उत्पादन के दौरान संपत्तियों में होने वाली घिसावट या "अवमूल्यन" को ध्यान में रखकर समायोजित करते हैं। सभी चीजें, मानवों को छोड़कर, समय के साथ इस घिसावट का अनुभव करती हैं।

सरकारें संपत्तियों के मूल्यह्रास के लिए दरें निर्धारित करती हैं, जैसे कि घर या मशीनरी। उदाहरण के लिए, एक आवासीय घर पर प्रति वर्ष 1% मूल्यह्रास दर हो सकती है । यह समय के साथ मूल्य में होने वाले नुकसान को ध्यान में रखकर किया जाता है।

एनडीपी की गणना जीडीपी से मूल्यह्रास घटाकर की जाती है: एनडीपी = जीडीपी - मूल्यह्रास ।

एनडीपी के दो मुख्य उपयोग हैं:

- घरेलू उपयोग के लिए: यह अर्थव्यवस्था में मूल्यह्रास के कारण ऐतिहासिक हानि को समझने और विभिन्न अवधियों में क्षेत्रीय स्थितियों का विश्लेषण करने में मदद करता है।

- यह अनुसंधान और विकास में अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों को दर्शाता है , जिसका लक्ष्य समय के साथ मूल्यह्रास के स्तर को कम करना है।

हालाँकि, NDP का उपयोग वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि विभिन्न देशों में मूल्यह्रास की दरें अलग-अलग होती हैं। दरें तर्कसंगत हो सकती हैं, परिसंपत्ति स्थायित्व पर आधारित हो सकती हैं, या कभी-कभी कुछ क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों से प्रभावित हो सकती हैं । इसलिए, दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए मूल्यह्रास एक सार्वभौमिक उपाय नहीं है।

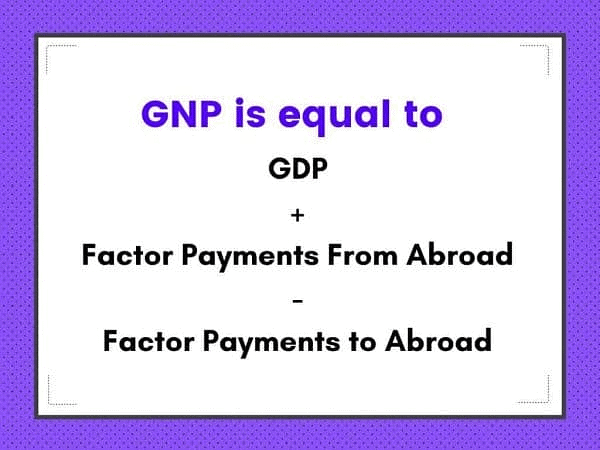

(iii) सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तरह है, लेकिन इसमें देश की विदेश से आय शामिल होती है। इसका मतलब है कि यह उन आर्थिक गतिविधियों का लेखा-जोखा करता है जो सीमाओं को पार करती हैं।

विदेश से आय के तीन घटक होते हैं: निजी प्रेषण, बाह्य ऋण पर ब्याज, और बाह्य अनुदान। इन घटकों का संतुलन निर्धारित करता है कि कोई देश शुद्ध लाभकर्ता है या हानिकारक। भारत के मामले में, यह नकारात्मक रहा है क्योंकि व्यापार घाटे और विदेशी ऋण पर ब्याज भुगतान के कारण।

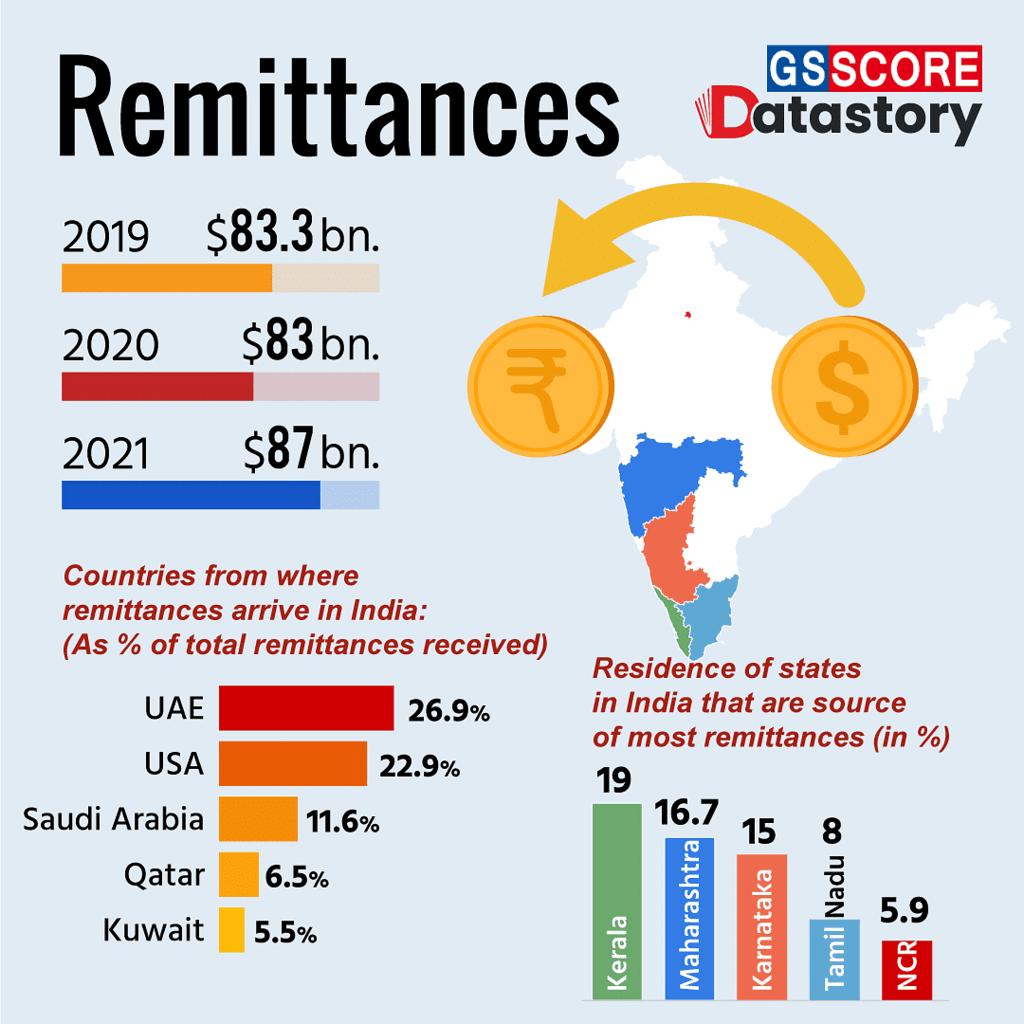

(i) निजी प्रेषण

निजी धनप्रेषण में निजी स्थानान्तरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन का आवागमन शामिल होता है।

- इसमें विदेश में काम कर रहे भारतीय नागरिकों द्वारा भारत में भेजे गए धन और भारत में काम कर रहे विदेशी नागरिकों द्वारा अपने गृह देशों में भेजे गए धन शामिल हैं।

- भारत ने ऐतिहासिक रूप से निजी प्रेषण से लाभ प्राप्त किया है, विशेष रूप से गुल्फ क्षेत्र से, 1990 के प्रारंभ तक।

- गुल्फ क्षेत्र से प्रेषण गुल्फ युद्ध के कारण घट गए, और स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों से प्रेषण की ओर स्थानांतरित हो गया।

- 2022 में, भारत वैश्विक स्तर पर प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया, जिसने US$100 बिलियन की महत्वपूर्ण राशि प्राप्त की।

- यह धन परिवारों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समग्र अर्थव्यवस्था में योगदान करता है।

(ii) बाहरी ऋणों पर ब्याज

बाह्य ऋण पर ब्याज में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उधार ली गई धनराशि से संबंधित ब्याज भुगतान का शुद्ध परिणाम शामिल होता है।

- यह बाहरी वित्तीय लेन-देन के संदर्भ में प्रवाह (उधार दी गई राशि पर अर्जित ब्याज) और बहिर्वाह (उधार ली गई राशि पर चुकाया गया ब्याज) के संतुलन को दर्शाता है।

- भारत के संदर्भ में, यह परिणाम लगातार नकारात्मक रहा है, जो यह दर्शाता है कि देश वैश्विक अर्थव्यवस्था से 'शुद्ध उधारकर्ता' है।

- नकारात्मक परिणाम का अर्थ है कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उधार ली गई राशि पर ब्याज के रूप में अधिक भुगतान करता है, जितना कि वह उधार दी गई राशि पर अर्जित करता है।

(iii) बाहरी अनुदान

बाह्य अनुदान से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त और दिए गए अनुदानों के शुद्ध परिणाम से है, जो भारत को और भारत से आने वाली ऐसी वित्तीय सहायता के संतुलन को दर्शाता है ।

- यह परिणाम दर्शाता है कि भारत बाहरी अनुदानों का शुद्ध प्राप्तकर्ता है या दाता।

- हाल के समय में, भारत ने ऐसे अनुदानों के मामले में प्राप्तकर्ता से अधिक दाता के रूप में कार्य किया है, अन्य देशों को अधिक योगदान दिया है।

- यह बदलाव भारत की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कूटनीति में बढ़ती भागीदारी और विकासात्मक एवं मानवतावादी सहायता प्रदान करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के साथ मेल खाता है।

जीएनपी (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) की गणना करने के लिए , विदेश से आय को जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) से घटाया जाता है : जीएनपी = जीडीपी - विदेश से आय।

भारत में, जीएनपी लगातार जीडीपी से कम है क्योंकि विदेशी आय में नकारात्मक संतुलन है।

जीएनपी, जीडीपी की तुलना में राष्ट्रीय आय का एक अधिक व्यापक माप है, जो आंतरिक और बाह्य आर्थिक शक्ति दोनों को दर्शाता है।

- यह दृष्टिकोण प्रदान करता है कि एक देश वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों पर कितना निर्भर है और इसके विपरीत, जो व्यापार संतुलन के आकार और दिशा द्वारा संकेतित होता है।

- निजी प्रेषण मानव संसाधनों के मानक को दर्शाते हैं, और ब्याज का प्रवाह दुनिया के साथ देश के वित्तीय इंटरैक्शन को दर्शाता है।

(iv) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP)

NNP प्राप्त करने के लिए सूत्र को दो तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है:

- NNP = GNP - मूल्यह्रास: यह संस्करण GNP से मूल्यह्रास को सीधे घटाने पर जोर देता है।

- NNP = GDP + विदेश से आय - मूल्यह्रास: एक वैकल्पिक सूत्र जो मूल्यह्रास के साथ विदेश से आय के संतुलन को शामिल करता है।

NNP के बारे में मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रीय आय की शुद्धता: NNP को राष्ट्रीय आय के सबसे शुद्ध रूप के रूप में माना जाता है, जो राष्ट्र के लिए उपलब्ध आर्थिक उत्पादन का शुद्ध मूल्य दर्शाता है।

- अन्य मापों के साथ तुलना: जबकि GDP, NDP, और GNP सभी राष्ट्रीय आय माने जाते हैं, NNP अपनी दृष्टिकोण में अद्वितीय है।

- प्रति व्यक्ति आय (PCI): जब NNP को एक राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, तो यह प्रति व्यक्ति आय (PCI) प्रदान करता है। PCI एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसत आय को दर्शाता है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच PCI की तुलना उन संपत्तियों पर लागू मूल्यह्रास की दरों से प्रभावित होती है।

- मूल्यह्रास की दरों का प्रभाव: विभिन्न राष्ट्रों में अपनी संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास की दरें भिन्न हो सकती हैं। वे जो मूल्यह्रास की दरें चुनते हैं, वे राष्ट्रीय आय की अंतरराष्ट्रीय तुलना को प्रभावित कर सकती हैं, विशेषकर जब इसका आकलन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक (WB), और एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा किया जाता है।

- राष्ट्रीय खातों का पुनरीक्षण: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) ने जनवरी 2015 में राष्ट्रीय खातों की गणना के लिए 'आधार वर्ष' और पद्धति में संशोधन किया। इस संशोधन का उद्देश्य आर्थिक डेटा की सटीकता और प्रासंगिकता को बढ़ाना था।

राष्ट्रीय आय की लागत और मूल्य

जब हम किसी देश की आय की बात करते हैं, तो इसे दो तरीकों से गणना किया जा सकता है: "उत्पादक लागत" या "बाजार मूल्य।" आइए इस अंतर को सरल बनाते हैं:

उत्पादक लागत:

- यह उत्पादक के इनपुट लागत के समान है, जिसमें पूंजी, कच्चे माल, श्रम, किराया और बिजली जैसी चीजें शामिल हैं।

- इसे "फैक्ट्री मूल्य" या "उत्पादन लागत" के रूप में भी जाना जाता है, यह निर्माता के दृष्टिकोण से कीमत का प्रतिनिधित्व करता है।

बाजार मूल्य:

- यह वह कीमत है जो आप दुकानों में मूल्य टैग पर देखते हैं। इसे उत्पादक लागत में अप्रत्यक्ष कर जोड़कर निकाला जाता है, जो तब का अंतिम लागत दर्शाता है जब सामान बाजार में पहुंचता है।

भारत का दृष्टिकोण:

- भारत पहले राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादक लागत पर करता था, लेकिन जनवरी 2015 से, यह बाजार मूल्य पर स्विच कर गया है।

- बाजार मूल्य उत्पादक लागत में उत्पाद कर (केंद्र और राज्यों से अप्रत्यक्ष कर) जोड़कर गणना किया जाता है।

मुख्य परिवर्तन: यह बदलाव भारत को वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप बनाता है, राष्ट्रीय आय की गणना को आसान बनाता है, विशेष रूप से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन के बाद।

संशोधित विधि

2015 में राष्ट्रीय खाता परिवर्तनों का सरल अवलोकन

जनवरी 2015 में, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) ने राष्ट्रीय खातों में महत्वपूर्ण अद्यतन किए, जिससे दो मुख्य परिवर्तन हुए:

- आधार वर्ष में संशोधन: आधार वर्ष को 2004-05 से 2011-12 में स्थानांतरित किया गया। यह समायोजन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) की सलाह के बाद किया गया था, जिसने हर 5 साल में सभी आर्थिक सूचकांकों के लिए आधार वर्ष को पुनरीक्षित करने की सिफारिश की थी।

- पद्धति संरेखण: राष्ट्रीय खातों की गणना के लिए उपयोग की गई पद्धति को राष्ट्रीय खातों की प्रणाली (SNA), 2008 के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित किया गया—जो एक वैश्विक मानक है।

राष्ट्रीय लेखा संशोधन (2015) में प्रमुख परिवर्तन: सरलीकृत अवलोकन

राष्ट्रीय लेखा के 2015 के संशोधन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिससे प्रणाली अधिक व्यापक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो गई। यहाँ प्रमुख संशोधन दिए गए हैं:

हेडलाइन ग्रोथ रेट मापन: हेडलाइन ग्रोथ रेट को अब स्थिर बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) द्वारा मापा जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप है। पहले, विकास को कारक लागत और स्थिर मूल्यों पर जीडीपी में वृद्धि दर का उपयोग करके मापा जाता था।

क्षेत्रवार अनुमान: (सीई) कर्मचारियों के मुआवजे को दर्शाता है, (ओएस) परिचालन अधिशेष को दर्शाता है, (एमआई) मिश्रित आय को दर्शाता है, (सीएफसी) स्थायी पूंजी या मूल्यह्रास की खपत को दर्शाता है, (जीवीए) सकल मूल्य वर्धन को दर्शाता है।

- बुनियादी मूल्यों पर जीवीए की गणना अब सीई, ओएस/एमआई, और सीएफसी के साथ-साथ उत्पादन करों और सब्सिडी के समायोजन पर विचार करके की जाती है।

- कारक लागत पर जी.वी.ए., मूल मूल्यों पर जी.वी.ए. से प्राप्त किया जाता है, जिसमें उत्पादन कर और सब्सिडी को शामिल किया जाता है।

- सकल घरेलू उत्पाद की गणना मूल मूल्यों पर जीवीए के आधार पर की जाती है, जिसमें उत्पाद कर और सब्सिडी शामिल होती है।

- उत्पादन कर या सब्सिडी उत्पादन से संबंधित भुगतान या लाभ हैं और उत्पादन की वास्तविक मात्रा से प्रभावित नहीं होते हैं। उदाहरणों में भूमि राजस्व, स्टाम्प शुल्क और व्यवसायों पर कर शामिल हैं।

- दूसरी ओर, उत्पाद कर या सब्सिडी प्रत्येक उत्पाद इकाई से जुड़ी होती है, जैसे उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और आयात/निर्यात शुल्क। उत्पाद सब्सिडी में खाद्य, पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी जैसे क्षेत्र शामिल हैं, साथ ही किसानों और परिवारों को दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी भी शामिल है।

- ये परिवर्तन आर्थिक आंकड़ों की सटीकता और पूर्णता को बढ़ाते हैं, तथा आर्थिक परिदृश्य की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

- कम्पनियों की बेहतर समझ:

- अब हमारे पास विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के व्यवसायों का अधिक सम्पूर्ण दृष्टिकोण है।

- हम कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड (वार्षिक खाते) को देखकर ऐसा करते हैं। ये रिकॉर्ड कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ उनके गवर्नेंस पहल MCA21 के तहत दर्ज किए जाते हैं।

- एमसीए21 डेटाबेस का उपयोग करके, विशेष रूप से विनिर्माण कंपनियों के लिए, अब हम किसी कंपनी की सभी गतिविधियों का लेखा-जोखा रख सकते हैं, न कि केवल उसकी विनिर्माण गतिविधियों का।

- वित्तीय संस्थाओं को बेहतर ढंग से समझना:

- अब हमारे पास स्टॉकब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड जैसे विभिन्न वित्तीय संस्थानों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी है।

- इसके अतिरिक्त, हम सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीए जैसे प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के बारे में भी अधिक जानते हैं, जो इन वित्तीय संस्थानों की देखरेख करते हैं।

स्थानीय शासन के बारे में बेहतर जानकारी: स्थानीय सरकारों और स्वशासी निकायों की वित्तीय गतिविधियों के बारे में बेहतर समझ है। उनके द्वारा प्राप्त और खर्च किए जाने वाले लगभग 60% धन का अब हिसाब-किताब है, जिससे हमें उनके वित्तीय संचालन के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है।

GVA और GDP की तुलना

आर्थिक उत्पादन की गणना के तरीके: हम एक देश के आर्थिक उत्पादन का अनुमान दो मुख्य दृष्टिकोणों का उपयोग करके लगाते हैं: मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष।

आपूर्ति पक्ष:

- आपूर्ति पक्ष कृषि, उद्योग और सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों द्वारा जोड़े गए मूल्य को गणना करता है ताकि ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) प्राप्त किया जा सके।

- यह विधि देश के सभी आर्थिक क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न आय को कैद करती है।

मांग पक्ष:

- GDP (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट) मांग पक्ष पर सभी व्यय को जोड़कर गणना की जाती है।

- व्यय के चार स्रोत हैं: निजी उपभोग (व्यक्तिगत और परिवार), सरकार, व्यावसायिक उद्यम, और शुद्ध निर्यात (निर्यात माइनस आयात)।

- GDP, GVA और शुद्ध करों (कर माइनस सब्सिडी) का योग है, जिसमें सभी कर और सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी शामिल होती है।

तुलना:

- जहां GDP समग्र अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए उपयोगी है, वहीं GVA अर्थव्यवस्था के भीतर विभिन्न क्षेत्रों की तुलना के लिए बेहतर है।

- GVA तिमाही विकास डेटा का विश्लेषण करते समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि तिमाही GDP अवलोकित GVA डेटा को विभिन्न खर्च करने वाली श्रेणियों में विभाजित करके प्राप्त किया जाता है।

फिक्स्ड बेस से चेन बेस विधि

सरकार वर्तमान में GDP की गणना के लिए फिक्स्ड-बेस विधि से चेन-बेस विधि में बदलाव पर विचार कर रही है। इस नए दृष्टिकोण में, GDP के अनुमान पिछले वर्ष के साथ तुलना की जाती है, बजाय इसके कि एक ऐसा फिक्स्ड बेस वर्ष हो जिसे हर पांच वर्ष में संशोधित किया जाता है। वर्तमान में उपयोग में लाई जा रही फिक्स्ड-बेस विधि की सीमाएँ हैं, क्योंकि यह आर्थिक गतिविधियों को सौंपे गए भार को अपरिवर्तित बनाए रखती है, संरचनात्मक परिवर्तनों के बावजूद, और यह सापेक्ष मूल्य परिवर्तनों और उनके मांग पर प्रभाव पर विचार नहीं करती है।

चेन-बेस विधि मौजूदा दृष्टिकोण की तुलना में कई लाभ प्रदान करती है।

- पहला, यह संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए तेजी से अनुकूलन की अनुमति देती है, हर वर्ष गणना में नए गतिविधियों और वस्तुओं को शामिल करके। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान GDP के अनुमान, जो 2011-12 के डेटा पर आधारित हैं, संशोधन के लिए तैयार हैं, और नई विधि त्वरित अपडेट सुनिश्चित करती है।

- दूसरा, चेन-बेस विधि भारत के विकास आंकड़ों की अन्य देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय तुलना को आसान और बेहतर बनाती है। यह अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मेल खाना महत्वपूर्ण है ताकि वैश्विक निवेश और व्यापार निर्णयों के लिए सूचित किया जा सके।

- अंत में, चेन-बेस विधि में बदलाव से डेटा सेट से संबंधित चल रही विवादों को रोकने की संभावना है, जिससे आर्थिक विश्लेषण के लिए अधिक सटीक और अद्यतन जानकारी प्राप्त होती है।

आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति (SCES)

- सरकार ने दिसंबर 2019 के अंत में पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् प्रोनब सेन के नेतृत्व में आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति (SCES) का गठन किया।

- इस 24-सदस्यीय समिति में UNO, RBI, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, टाटा ट्रस्ट और विभिन्न विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्री/सांख्यिकीविद् जैसे प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं।

- समिति का व्यापक जनादेश आर्थिक डेटासेट्स की जांच करना है, जिसमें पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एनुअल सर्वे ऑफ सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेज, एनुअल सर्वे ऑफ अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर एंटरप्राइजेज, टाइम यूज सर्वे, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आर्थिक जनगणना और अन्य संबंधित सांख्यिकी शामिल हैं। यह नया पैनल श्रम, उद्योग, और सेवाओं पर मौजूदा स्थायी समितियों का स्थान लेता है।

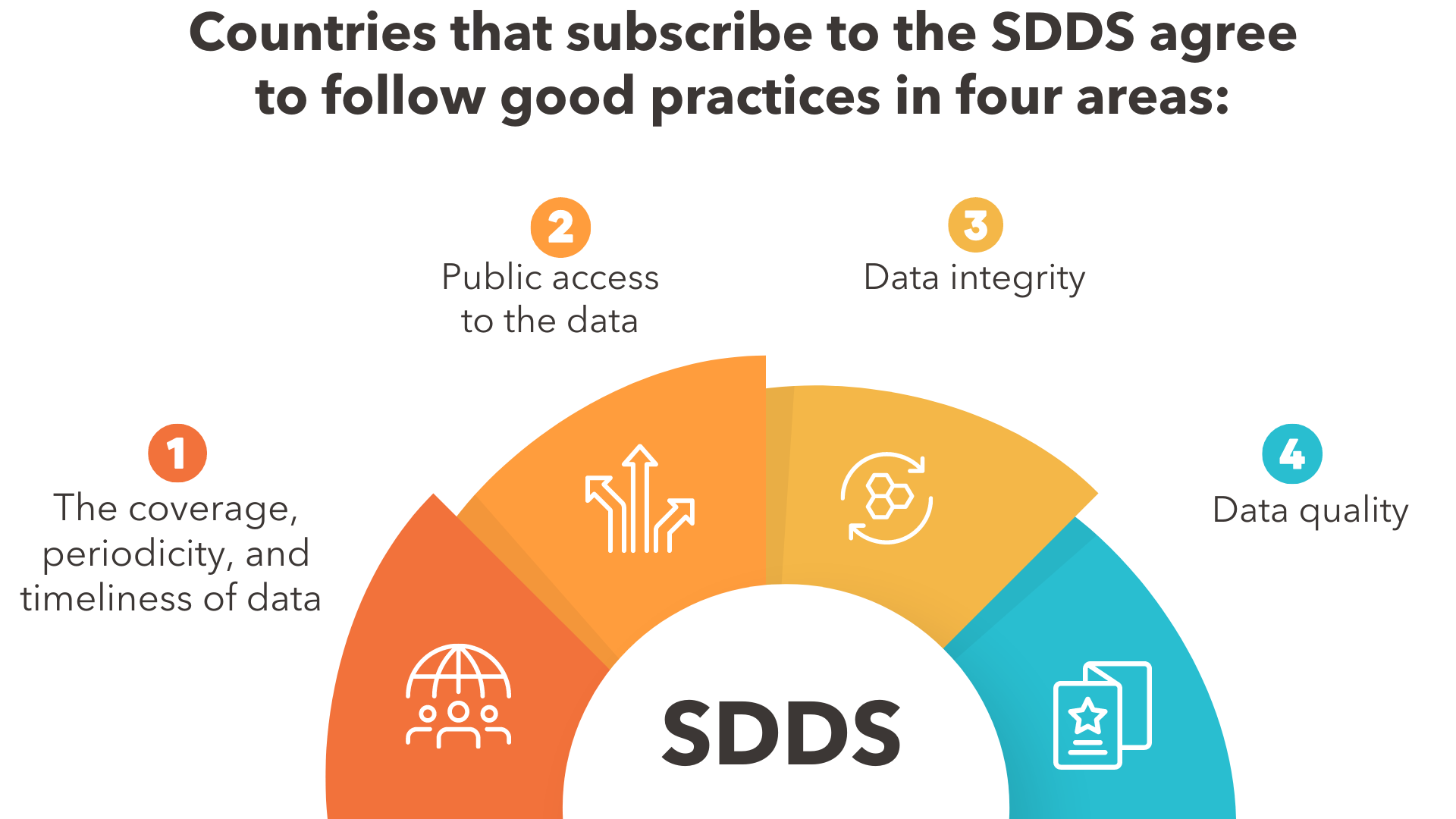

- SCES की स्थापना को भारत की IMF के विशेष डेटा प्रसार मानक (SDDS) की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफलता के प्रति चिंता का एक उत्तर माना जाता है। कई विशेषज्ञों ने 2015 की शुरुआत से आर्थिक डेटासेट्स और उनके प्रकाशन विधियों के बारे में reservations व्यक्त किए थे।

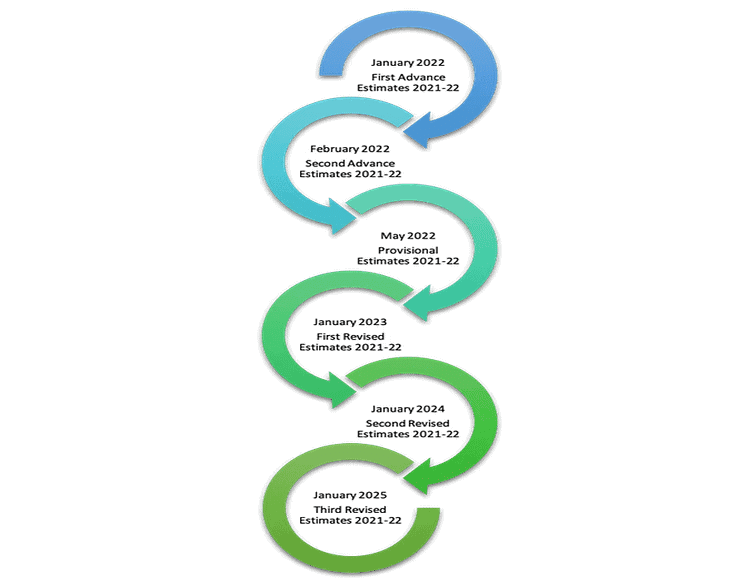

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आय के अनुमान

वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी 7% रहेगी

वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी 7% रहेगी

- वास्तविक GDP (स्थायी मूल्य): ₹157.60 लाख करोड़ का अनुमान, 2021-22 में ₹147.36 लाख करोड़ की तुलना में, विकास दर 7.0% (2021-22 में 8.7% से घटकर).

- नाममात्र GDP (वर्तमान मूल्य): ₹273.08 लाख करोड़ का अनुमान, 2021-22 में ₹236.65 लाख करोड़ से कम, विकास दर 15.4% (2021-22 में 19.5% से घटकर).

- GVA बेसिक प्राइस पर (वर्तमान मूल्य): ₹247.26 लाख करोड़ का अनुमान, 2021-22 में ₹213.49 लाख करोड़ से 15.8% की वृद्धि.

- GVA बेसिक प्राइस पर (स्थायी मूल्य): ₹145.18 लाख करोड़ का अनुमान, 2021-22 में ₹136.05 लाख करोड़ से 6.7% की वृद्धि.

- नेट टैक्स (टैक्स - सब्सिडी): ₹25.81 लाख करोड़ का अनुमान, 2021-22 में ₹23.15 लाख करोड़ से 11.5% की वृद्धि.

- प्रति व्यक्ति आय (स्थायी मूल्य): ₹396,522 का अनुमान, 2021-22 में ₹375,481 से 5.6% की वृद्धि.

- प्रति व्यक्ति आय (वर्तमान मूल्य): ₹1,70,620 का अनुमान, 2021-22 में ₹1,50,007 से 13.7% की वृद्धि.

|

289 docs|166 tests

|

FAQs on रामेश सिंह सारांश: अर्थशास्त्र का परिचय - 2 - भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) UPSC CSE के लिए

| 1. महान मंदी (Great Depression) क्या थी और इसका प्रभाव क्या था? |  |

| 2. सूक्ष्म अर्थव्यवस्था (Microeconomics) का अर्थ क्या है? |  |

| 3. व्यापक अर्थव्यवस्था (Macroeconomics) क्या है? |  |

| 4. महान मंदी के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? |  |

| 5. सूक्ष्म और व्यापक अर्थव्यवस्था के बीच मुख्य अंतर क्या हैं? |  |