आर्थिक सुधार: अर्थशास्त्र | भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) UPSC CSE के लिए PDF Download

आर्थिक सुधार

- आर्थिक सुधार की प्रक्रिया 23 जुलाई 1991 को एक वित्तीय और बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट के जवाब में शुरू की गई।

- यह संकट पहले गुल्फ युद्ध (1991) द्वारा तत्काल उत्पन्न हुआ, जिसके दो नकारात्मक प्रभाव थे:

- (i) बढ़ती तेल की कीमतों के कारण फॉरेक्स रिजर्व का तेजी से उपयोग हुआ।

- (ii) खाड़ी क्षेत्र में कार्यरत भारतीयों की निजी रेमिटेंस तेजी से गिर गई।

- बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट ने विदेशी ऋण में वृद्धि, जीडीपी का 8% से अधिक वित्तीय घाटा और हाइपरइन्फ्लेशन (13%) जैसी गहरी समस्याओं को भी दर्शाया।

- आईएमएफ के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत, सदस्य देशों को उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट को कम करने के लिए बाहरी मुद्रा सहायता प्राप्त होती है, लेकिन कुछ शर्तों पर।

आईएमएफ की शर्तें

- रुपये का 22% अवमूल्यन।

- शिखर आयात शुल्क में नाटकीय कमी (130% से 30%)।

- राजस्व की कमी को संतुलित करने के लिए एक्साइज ड्यूटी (अब CENVAT) में 20% की वृद्धि।

- सभी सरकारी खर्चों में वार्षिक 10% की कमी।

LPG: सुधारों की प्रक्रिया

- यह तीन अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से पूरी की जानी है, अर्थात् – लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन (LPG)।

- लिबरलाइजेशन: यह अर्थव्यवस्था की आर्थिक नीतियों में बाजार-उन्मुख या पूंजीपति झुकाव है।

- प्राइवेटाइजेशन: इसका अर्थ है राष्ट्रीयकरण समाप्त करना, अर्थात् राज्य की संपत्ति का 100% निजी क्षेत्र को हस्तांतरण।

- ग्लोबलाइजेशन: इसका अर्थ है देशों के बीच आर्थिक एकीकरण।

पहली पीढ़ी के सुधार (1991-2000)

- निजी क्षेत्र को बढ़ावा: इसमें उद्योगों का लाइसेंस समाप्त करना और आरक्षित करना, MRTP सीमा को समाप्त करना आदि शामिल हैं।

- लोक क्षेत्र सुधार: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लाभदायक और कुशल बनाने के लिए कदम उठाए गए; इसमें निवेश और कॉर्पोरेटाइजेशन शामिल थे।

- बाहरी क्षेत्र सुधार: आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना, पूर्ण खाता रूपांतरण की घोषणा करना, विदेशी निवेश की अनुमति देना।

- वित्तीय क्षेत्र सुधार: बैंकिंग क्षेत्र, बीमा आदि में सुधार।

- कर सुधार: सरलता, आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण और कर चोरी की रोकथाम के लिए नीति पहल।

दूसरी पीढ़ी के सुधार (2000-01 से आगे)

- फैक्टर मार्केट सुधार: इसमें एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मेकैनिज्म (APM) को समाप्त करना शामिल था। पेट्रोल, चीनी, दवाओं जैसे उत्पादों को बाजार में लाया जाना था।

- लोक क्षेत्र सुधार: इसमें कार्यात्मक स्वायत्तता, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और ग्रीनफील्ड उद्यम शामिल थे।

- सरकारी और सार्वजनिक संस्थान में सुधार: इसमें सरकार की भूमिका को "नियंत्रक" से "सहायक" में बदलने वाले सभी कदम शामिल हैं।

- कानूनी क्षेत्र में सुधार: श्रम कानून, कंपनी कानून, साइबर कानूनों का निर्माण आदि।

- महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार: जैसे कि बिजली, सड़क, टेलीकॉम, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि।

तीसरी पीढ़ी के सुधार

- Xth योजना (2002-07) के लॉन्च के किनारे बने।

- पूर्ण कार्यात्मक पीआरआई के कारणों के प्रति प्रतिबद्धता ताकि लाभ ग्रास-रूट स्तर तक पहुंच सके।

भारत में कृषि

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। आज, भारत कृषि उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। 2009 में, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जैसे वानिकी और मत्स्य पालन ने जीडीपी का 16.6% और कुल श्रमिकों का लगभग 50% हिस्सा लिया। कृषि का भारत की जीडीपी में आर्थिक योगदान देश की व्यापक आर्थिक वृद्धि के साथ धीरे-धीरे घट रहा है। फिर भी, कृषि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र है और भारत के समग्र सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- 65-70% लोग भारत में कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं।

- यह अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है जिसमें कुल असंगठित श्रमिक बल में 90% से अधिक हिस्सा है।

- यह भारत की कुल निर्यात आय का 10.23% और आयात का 2.74% योगदान देता है।

भारत में कृषि सुधार

भारत में कृषि सुधारों को उन सभी लोगों के बीच कृषि संसाधनों का पुनर्वितरण करने के लिए अपनाया गया जो कृषि से सीधे जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने ग्रामीण आबादी में समानता बनाने और रोजगार दर और उत्पादकता में सुधार की प्रक्रिया शुरू की। इसी कारण से सरकार ने कृषि सुधारों की शुरुआत की।

भारत में कृषि

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। आज, भारत कृषि उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों जैसे कि वनोपज और मछली पालन ने 2009 में GDP का 16.6% योगदान दिया, जो कुल कार्यबल का लगभग 50% है। देश की व्यापक आर्थिक वृद्धि के साथ कृषि का GDP में आर्थिक योगदान धीरे-धीरे घट रहा है। फिर भी, कृषि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे व्यापक आर्थिक क्षेत्र है और भारत के समग्र सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की 65-70% जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। यह अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है, जो कुल असंगठित श्रम बल में 90% से अधिक हिस्सेदारी रखता है। यह भारत की कुल निर्यात आय का 10.23% और आयात का 2.74% हिस्सा है।

भारत में कृषि सुधार

- भारत में कृषि सुधार को कृषि से सीधे जुड़े सभी लोगों के बीच कृषि संसाधनों का पुनर्वितरण करने के लिए अपनाया गया था।

- स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने ग्रामीण जनसंख्या में समानता बनाने और रोजगार दर और उत्पादकता में सुधार की प्रक्रिया शुरू की।

- इसी कारण से सरकार ने कृषि सुधार शुरू किया।

कृषि सुधार के पीछे के कारण

चूंकि भारत लंबे समय तक कई शासकों के अधीन रहा है, इसलिए इसकी ग्रामीण आर्थिक नीतियाँ लगातार बदलती रहीं। उन नीतियों का मुख्य ध्यान गरीब किसानों का शोषण करके अधिक धन कमाने पर था। ब्रिटिश शासन के दौरान स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया। ब्रिटिश सरकार ने "जमींदारी" प्रणाली पेश की, जहां भूमि का अधिकार कुछ बड़े और धनी जमींदारों द्वारा कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा, उन्होंने करों को आसानी से एकत्र करने के लिए एक मध्यवर्ती वर्ग बनाया। इस वर्ग का कृषि या भूमि से कोई सीधा संबंध नहीं था। उन जमींदारों ने ब्रिटिश सरकार से लगभग मुफ्त में भूमि प्राप्त की। इससे गरीब किसानों की आर्थिक सुरक्षा पूरी तरह से खो गई। स्वतंत्रता के बाद, सरकार का मुख्य ध्यान उन मध्यवर्ती वर्गों को हटाना और एक उचित भूमि प्रबंधन प्रणाली को सुरक्षित करना था। चूंकि भारत एक बड़ा देश है, पुनर्वितरण प्रक्रिया सरकार के लिए एक बड़ा चुनौती थी।

उद्देश्य

कृषि सुधार के अनुसार भूमि को राज्य सरकार की संपत्ति घोषित किया गया। इसलिए कृषि सुधार राज्य दर राज्य भिन्न था। लेकिन भारत में कृषि सुधार के मुख्य उद्देश्य थे:

- सही भूमि प्रबंधन स्थापित करना,

- मध्यवर्तियों का उन्मूलन,

- भूमि के विभाजन को रोकना,

- किरायेदारी में सुधार।

विभिन्न राज्यों की भूमि नीतियों का कई विवादों का सामना करना पड़ा। कुछ राज्यों में सुधारात्मक उपाय बड़े भूमि मालिकों के पक्ष में पूर्वाग्रही थे, जो अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर सकते थे। हालांकि, भारत में कृषि सुधार ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्वस्थ सामाजिक-आर्थिक ढांचे की स्थापना की है।

संविधान के अंतर्गत सुधार निम्नलिखित रेखाओं के अनुसार किए गए हैं:

- जमींदारों और अन्य मध्यस्थों (जागीरदार, इनामदार, मालगुजार, आदि) का उन्मूलन, जो कि राज्य और कृषक के बीच होते थे;

- किरायेदारी सुधार और भूमि स्वामित्व प्रणाली का पुनर्निर्माण;

- भूमि धारकों पर सीमा निर्धारित करना और भूमि रहित लोगों के बीच अतिरिक्त भूमि का वितरण;

- कृषि का पुनर्गठन, धारकों के एकीकरण के माध्यम से और आगे के खंडन को रोकना;

- सहकारी कृषि और सहकारी गाँव प्रबंधन प्रणालियों का विकास।

भूमि सुधार उपायों की समीक्षा

भूमि सुधारों की कम प्रगति के कारण

योजना आयोग द्वारा स्थापित कृषि संबंधों पर कार्यबल ने भूमि सुधारों की प्रगति और समस्याओं का मूल्यांकन करते हुए भूमि सुधार उपायों के कमजोर प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित कारणों की पहचान की।

राजनीतिक इच्छा की कमी

देश में प्रचलित सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में, आवश्यक राजनीतिक इच्छा की अनुपस्थिति में भूमि सुधारों के क्षेत्र में कोई ठोस प्रगति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। दुखद सत्य यह है कि यह महत्वपूर्ण कारक अनुपस्थित रहा है। स्वतंत्रता के बाद देश में सार्वजनिक गतिविधियों के किसी भी क्षेत्र में नीति की घोषणा और वास्तविक कार्यान्वयन के बीच इतना बड़ा अंतर नहीं रहा है।

नीचे से दबाव का अभाव

कुछ बिखरे हुए और स्थानीयकृत क्षेत्रों को छोड़कर, देश के लगभग सभी स्थानों पर, गरीब किसान और कृषि श्रमिक निष्क्रिय, असंगठित और अस्पष्ट हैं। हमारी स्थिति में मूल कठिनाई इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि भूमि सुधारों के लाभार्थी एक समरूप सामाजिक या आर्थिक समूह नहीं बनाते हैं।

नकारात्मक दृष्टिकोण ब्यूरोक्रेसी

भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के प्रति ब्यूरोक्रेसी का दृष्टिकोण सामान्यतः उदासीन और ठंडा रहा है। यह स्वाभाविक है क्योंकि, जैसे कि राजनीतिक शक्ति धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में, प्रशासन के उच्च पदों पर बैठे लोग भी या तो बड़े भूमि मालिक होते हैं या बड़े भूमि मालिकों के साथ निकट संबंध रखते हैं।

कानूनी बाधाएं

भूमि सुधारों के मार्ग में कानूनी बाधाएं भी उपस्थित हैं। कार्य बल स्पष्ट रूप से कहता है: "एक ऐसा समाज जिसमें नागरिक और आपराधिक कानूनों, न्यायिक निर्णयों और पूर्ववृत्तियों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पूरा भार मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के पक्ष में फेंका गया है, जो निजी संपत्ति की अटूटता पर आधारित है, ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति संबंधों के पुनर्गठन का लक्ष्य रखने वाला एक एकल कानून सफल होने की बहुत कम संभावना रखता है। और जो भी थोड़ी बहुत सफलता की संभावना थी, वह कानूनों में खामियों और लंबे समय तक विधायन के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गई।"

सही और अद्यतन भूमि रिकॉर्ड्स की अनुपस्थिति

सही और पूर्ण भूमि रिकॉर्ड्स की अनुपस्थिति ने और अधिक भ्रम पैदा किया। इसी कारण से, कोई भी विधायी उपाय किरायेदार की मदद नहीं कर सकता जब तक कि वह यह प्रमाणित नहीं कर सकता कि वह वास्तविक किरायेदार है। वह केवल तभी ऐसा कर सकता है जब किरायेदारों के विश्वसनीय और अद्यतन रिकॉर्ड्स मौजूद हों।

असंतोषजनक स्थिति के मुख्य कारण

- देश के कई क्षेत्रों का कभी भी कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

- कुछ क्षेत्रों में जहाँ कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण लंबे समय तक किए गए, वहाँ कोई पुनः सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

- गाँव के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की मशीनरी मौजूद नहीं है।

- यहाँ तक कि जहाँ रिकॉर्ड सरकारी अधिकारियों द्वारा रखे गए थे, वहाँ कोई एक समान प्रणाली नहीं है।

- यह पाया गया है कि कई मामलों में आधिकारिक रिकॉर्ड भी सही नहीं रहे हैं।

वित्तीय सहायता की कमी

भूमि सुधार अधिनियम की शुरुआत से ही वित्तीय सहायता की कमी एक बड़ी समस्या रही है। पांचवे योजना में भूमि सुधारों के लिए वित्तपोषण हेतु कोई अलग फंड आवंटित नहीं किया गया। कई राज्यों ने अपनी योजना बजट में अधिकारों के रिकॉर्ड की तैयारी जैसे आवश्यक मदों पर खर्च को भी शामिल करने से इनकार कर दिया। राज्य योजनाएँ, जो केवल व्यय कार्यक्रमों का संग्रह होती हैं, भूमि सुधारों का hardly कोई उल्लेख नहीं करती हैं। इस कार्यक्रम के अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक सभी फंड को गैर-योजना बजट में प्रदान करना पड़ा। इसी कारण भूमि सुधारों के लिए खर्च हमेशा स्थगित या 'न्यूनतम' पर रखा गया।

भूमि सुधारों को एक प्रशासनिक मुद्दे के रूप में देखा गया है।

भूमि सुधारों का कार्यान्वयन एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, यह अधिकतर एक राजनीतिक मुद्दा है। इसलिए, भूमि सुधारों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति को मजबूत करना आवश्यक है। योजना आयोग की कार्यबल ने स्पष्ट रूप से कहा है: "हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि केवल एक कुशल प्रशासनिक मशीनरी की स्थापना अपने आप में किसी भी महत्वपूर्ण सुधार की ओर नहीं ले जाएगी जब तक कार्यक्रम के खिलाफ कार्यरत राजनीतिक और आर्थिक बाधाओं को समाप्त नहीं किया जाता।"

भारत में हरित क्रांति

हरित क्रांति के घटक

उच्च उपज देने वाली बीजों की किस्में (HYV)

- तकनीकी परिवर्तनों की एक बुनियादी पूर्वापेक्षा उच्च उपज देने वाली बीजों की किस्में (HYV) हैं। इस कार्यक्रम के साथ, गहन कृषि को बढ़ावा देना संभव हो जाता है। इस प्रकार, मध्य साठ के दशक में उच्च उपज देने वाली गेहूं की किस्म विकसित की गई थी। तब से गेहूं, धान, मकई और बाजरा की कई HYV बीजों का विकास किया गया और पूरे देश में व्यापक रूप से वितरित किया गया। 1966-67 में, केवल 1.89 मिलियन हेक्टेयर भूमि को HYV बीजों के अंतर्गत लाया गया, जो 1986-87 में 56.18 मिलियन हेक्टेयर हो गया। 1991-92 के दौरान, उच्च उपज देने वाली बीजों के अंतर्गत क्षेत्र 64.7 मिलियन हेक्टेयर था, जो 2000-01 में 79.0 मिलियन हेक्टेयर हो गया।

रासायनिक उर्वरक

- रासायनिक उर्वरक का उपयोग कृषि उत्पादन को तेजी से बढ़ाने का एक और कारण है। इस संबंध में, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सही कहा है, "यह अनुभव भर में देखा गया है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि का संबंध उर्वरकों के बढ़ते उपभोग से है।" 1950-51 से भारतीय उर्वरक उद्योग लगातार बढ़ता रहा है। कुल उत्पादन क्षमता, जो 1950-51 में 0.31 मिलियन टन थी, 1990-91 में 9.04 मिलियन टन और फिर 2002-03 में 15.23 मिलियन टन तक पहुँच गई। उर्वरकों के उपभोग की बात करें तो यह पहले पांच साल की योजना की शुरुआत में केवल 0.13 मिलियन टन थी। उर्वरकों का उपभोग 1980-81 में 5.51 मिलियन टन से बढ़कर 1990-91 में 12.9 मिलियन टन हो गया। 2001-02 में, उपभोग 17.3 मिलियन टन दर्ज किया गया।

सिंचाई

- पानी, उच्च यील्ड वाले बीज और उर्वरक कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट बनाते हैं। इसलिए, पानी की उपलब्धता वर्षा, सतही प्रवाह या भूमिगत स्रोतों से संभव है। भारत में, सिंचाई की उपलब्धता बहुत कम है और 70 प्रतिशत से अधिक कृषि वर्षा पर निर्भर है। वर्षा कुछ महीनों तक सीमित है, अर्थात्, जून से सितंबर तक।

- इसके अलावा, देश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा बहुत कम होती है, और जहाँ यह अधिक होती है, वहाँ उपलब्ध मिट्टी की नमी कई फसलों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसलिए, सिंचाई की सुनिश्चित आपूर्ति प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है।

कीटनाशक

अनुमानित है कि हर साल लगभग 10 प्रतिशत फसलें अयोग्य और अपर्याप्त पौधों की सुरक्षा उपायों के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। HYV (उच्च यील्ड किस्में) को अपनाने से ऐसे उपायों की आवश्यकता बढ़ गई है क्योंकि यह पौधों की जनसंख्या की वृद्धि के लिए अनुकूल है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला, जो कि हैदराबाद और मुंबई में दो शाखाएं और कानपुर तथा चंडीगढ़ में दो क्षेत्रीय केंद्र हैं, किसानों को कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए प्रयासों को बढ़ा रही है।

ऋण सुविधाएं

- किसानों को अब अधिक ऋण सुविधाएं मिल रही हैं। पहले, किसान अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर निर्भर होते थे। लेकिन अब अधिकांश ऋण आवश्यकताएं ऋण संस्थानों द्वारा पूरी की जा रही हैं।

- इस प्रकार, सस्ते ऋण की उपलब्धता के साथ, किसान उन्नत बीज, उर्वरक, मशीनें आदि का उपयोग करने में सक्षम हो गए हैं।

- उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था भी की है।

हरित क्रांति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

हरित क्रांति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर दो प्रकार का प्रभाव है, अर्थात्, (क) आर्थिक प्रभाव और (ख) समाजशास्त्रीय प्रभाव।

आर्थिक प्रभाव

कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि

- HYV तकनीक को अपनाने के कारण देश में खाद्यान्न उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। 1965-66 में गेहूं का उत्पादन 8.8 मिलियन टन से बढ़कर 1991-92 में 184 मिलियन टन हो गया।

- अन्य खाद्यान्नों की उत्पादकता में भी काफी वृद्धि हुई है। 1965-66 और 1989-90 के बीच अनाज के लिए यह 71%, गेहूं के लिए 104% और धान के लिए 52% थी।

- कृषि में उत्पादकता का सूचकांक (आधार - 1969-70) 1965-66 में 88.9 से बढ़कर 1991-92 में 156 हो गया, जो कि इस अवधि में उत्पादकता में लगभग 100% की वृद्धि को दर्शाता है।

- हालांकि खाद्यान्न उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन हरित क्रांति का कोई प्रभाव मोटे अनाज, दालें और कुछ नकदी फसलों पर नहीं पड़ा है। संक्षेप में, हरित क्रांति के लाभ सभी फसलों में समान रूप से साझा नहीं किए गए हैं।

रोजगार

नवीन कृषि तकनीक ने कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की संख्या बढ़ाई है। यह नई तकनीक जल्दी पकने वाली है और कई फसलों की बुआई संभव बनाती है।

बाजार उन्मुखता

नई तकनीक ने किसानों को बाजार उन्मुख बना दिया है। अधिक उत्पादन के कारण किसानों को अपनी अतिरिक्त उपज बेचने के लिए बाजार जाना पड़ता है।

अग्रेषण और पश्चात्क्रम संबंध

नई तकनीक के कारण उर्वरक, कीटनाशक और कीटाणुनाशक जैसे औद्योगिक उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई, जिससे अर्थव्यवस्था का औद्योगिकीकरण हुआ। इसी तरह, अधिक उत्पादन के कारण परिवहन, विपणन और भंडारण जैसे तृतीयक क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा हुए।

सामाजिक प्रभाव

व्यक्तिगत असमानताएँ

हरित क्रांति के कारण धनी किसानों की आय में काफी वृद्धि हुई जबकि गरीब किसान कोई लाभ नहीं उठा सके। इसलिए पंजाब में यह धनी किसानों के पास धन, आय और संपत्ति के संकेंद्रण का कारण बनी और ग्रामीण गरीबों की धीरे-धीरे दरिद्रता का कारण बनी। इससे धनी और गरीब किसानों के बीच वर्ग संघर्ष उत्पन्न हुआ। छोटे और सीमांत किसान नई तकनीक के लाभों का आनंद नहीं ले सके।

क्षेत्रीय असमानता

नई तकनीक को देश के गेहूं उगाने वाले बेल्ट में सफलतापूर्वक लागू किया गया, जबकि चावल उगाने वाले क्षेत्रों पर इस हरित क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए दोनों क्षेत्रों के बीच असमानता काफी बढ़ गई। हरित क्रांति सिंचित क्षेत्रों में सफल रही जबकि वर्षा वाले बेल्ट में नई तकनीक को ठीक से लागू नहीं किया जा सका।

सकारात्मक

- उत्पादन / उपज में वृद्धि।

- किसानों के लिए लाभ: इसमें उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार शामिल है, यहां तक कि छोटे और सीमांत किसान (हालांकि वे इसमें देर से शामिल हुए) को बेहतर उपज प्राप्त हो रही है।

- कई कीटों और कीटों पर नियंत्रण, श्रमिक परिस्थितियों में सुधार के लिए यांत्रिकीकरण।

- दो और तीन फसल पैटर्न अपनाकर बेहतर भूमि उपयोग।

- फार्मों की आवश्यकताओं के अनुसार बेहतर वैज्ञानिक विधियों का उपयोग।

- नई बीजों का विकास जो बेहतर उपज और रोग से लड़ने की क्षमता रखते हैं।

नकारात्मक

- भूमि का अवनयन: भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन और हर साल दो और तीन फसल रोटेशन अपनाने के कारण भूमि की गुणवत्ता में कमी आई है और उपज प्रभावित हुई है।

- भूमि का अवनयन (भाग 2): भारी रासायनिक उर्वरक के उपयोग के कारण भूमि कठोर हो गई है और कार्बन सामग्री में कमी आई है।

- गुल्मों की वृद्धि: भारी फसल रोटेशन पैटर्न के कारण हम भूमि को विश्राम नहीं देते और न ही उचित गुल्म हटाने की प्रणाली का उपयोग करने का समय मिलता है, जिससे गुल्मों की संख्या बढ़ गई है।

- कीटों का संक्रमण: कीट जो हम जैविक तरीकों से नियंत्रित करते थे, अब कई कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधी हो गए हैं और अब ये रासायनिक कीटनाशक प्रभावी नहीं रहे।

- जैव विविधता का नुकसान: रासायनिक कीटनाशकों, कीटनाशकों और उर्वरकों के भारी उपयोग के कारण हमने कई पक्षियों और मित्र कीटों को खो दिया है, और यह दीर्घकालिक में बड़ा नुकसान है।

- पानी में रसायन: ये रसायन जो हम अपने खेतों में उपयोग करते हैं, नीचे जाकर भूजल को प्रदूषित करते हैं, जो हमारी और हमारे बच्चों की सेहत को प्रभावित करता है।

- जल स्तर में कमी: जल स्तर में कमी आई है क्योंकि जल संचयन प्रणाली की कमी के कारण अब हमें 300 से 400 फीट की गहराई से पानी निकालना पड़ रहा है, जो पहले 40 से 50 फीट था।

- पुराने बीजों का नुकसान: हमने नए बीजों का उपयोग शुरू कर दिया है और पुराने बीजों को खो दिया है क्योंकि नए बीज बेहतर उपज देते हैं, लेकिन इसके कारण हमने इन बीजों में कई महत्वपूर्ण जीन खो दिए हैं।

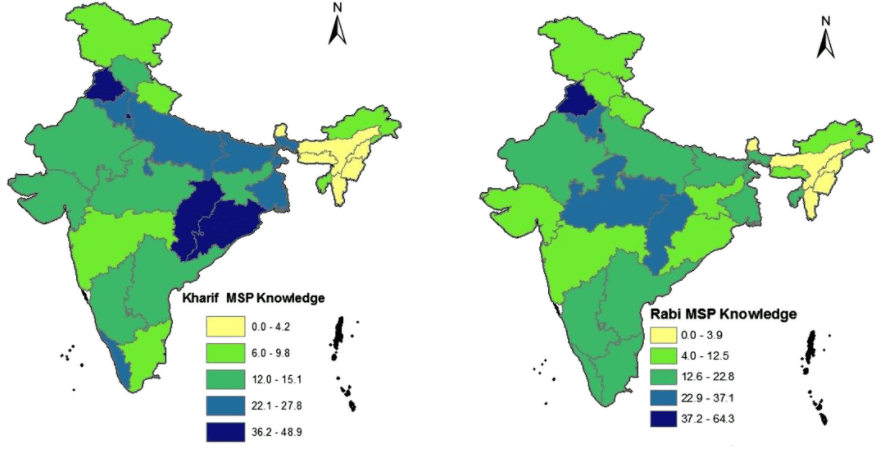

न्यूनतम समर्थन मूल्य

किसान से फसलों की खरीद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य, चाहे फसलों का मूल्य कुछ भी हो। एमएसपी (Minimum Support Price) की घोषणा सरकार द्वारा पहली बार 1966-67 में हरी क्रांति और विस्तारित फसल के संदर्भ में की गई थी, ताकि किसानों को घटते मुनाफे से बचाया जा सके।

- तब से एमएसपी व्यवस्था कई फसलों के लिए विस्तारित की गई है।

- हर साल कई फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है।

मुख्य उद्देश्य

- अधिक उत्पादन की स्थिति में कीमतों में गिरावट को रोकना।

- बाजार में कीमतों में गिरावट की स्थिति में किसानों के लिए उनकी फसलों का एक न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करके उनके हितों की रक्षा करना।

- एमएसपी की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर की जाती है, जो किसानों के लिए इनपुट लागत और अनुकूल रिटर्न को ध्यान में रखता है।

कृषि क्रेडिट और बीमा

किसान क्रेडिट कार्ड

- 1998 में शुरू किया गया ताकि अल्पकालिक क्रेडिट प्रदान किया जा सके।

- सरल, लचीले प्रक्रियाएँ।

- किसानों की सुविधा के अनुसार बीज और उर्वरक खरीदने में मदद करता है।

- मुख्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संचालित।

- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज शामिल है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) / राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (RKBY)

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) / राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (RKBY)

- 2008 में शुरू की गई।

- प्राकृतिक कारणों, कीटों और बीमारियों के कारण फसल विफलता की स्थिति में बीमा कवरेज प्रदान करती है।

- खाद्य फसलें, तिलहन, गन्ना, कपास और आलू को कवर करती है।

- केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त कार्यक्रम।

- छोटे और मझोले किसानों के लिए 50% सब्सिडी।

- कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा लागू। (NABARD और अन्य राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों का संयोजन)

पशुधन बीमा योजना

पशुपालन बीमा योजना

- 2005 में शुरू की गई

- किसानों और पशुपालकों को जानवरों की मौत के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करती है

- क्रॉस-ब्रीड और उच्च उपज देने वाले मवेशियों और भैंसों को कवर करती है

- केंद्रीय सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित

- 50% सब्सिडी

- प्रत्येक राज्य के पशुपालन विकास बोर्डों द्वारा कार्यान्वित

वर्षा बीमा

वर्षा बीमा

- 2004 में शुरू किया गया

- फसल उत्पादन में वर्षा की कमी के कारण संभावित कमी से सुरक्षा प्रदान करता है

- कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) द्वारा कार्यान्वित

जलवायु आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS)

जलवायु आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS)

- 2003 में शुरू की गई

- विपरीत मौसम की स्थिति जैसे वर्षा, ठंढ, तापमान आदि के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करती है

- केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित

- 50% तक सब्सिडी

कॉफी उत्पादकों के लिए वर्षा बीमा योजना (RISC)

- 2009 में शुरू की गई

- फूल आने और फसल के विकास के दौरान वर्षा की कमी और मानसून के दौरान अधिक वर्षा के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करती है

- कर्नाटक, केरल, और तमिलनाडु में रोबस्टा/अरबिका कॉफी की विविधता को कवर करती है

- कॉफी बोर्ड (केंद्रीय सरकार) द्वारा वित्त पोषित

- 50% सब्सिडी

- AIC द्वारा कार्यान्वित

कृषि योजनाएँ और कार्यक्रम

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो कुल GDP का लगभग 17% योगदान करती है और 58% से अधिक जनसंख्या को रोजगार देती है। कृषि के महत्व को पहचानते हुए, भारतीय सरकार ने पूरे देश में उद्योग को सहायता प्रदान करने, उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आजीविका में सुधार के लिए कई योजनाएँ और प्रयास किए हैं।

मिट्टी स्वास्थ्य और सूक्ष्म पोषक तत्व

- मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना:

- 2015 से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल।

- किसानों को मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ निर्धारित करती है।

- सतत कृषि को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है।

- नीम कोटेड यूरिया (NCU):

- यूरिया के उपयोग को नियंत्रित करता है और फसलों के लिए नाइट्रोजन उपलब्धता बढ़ाता है।

- नीम के साथ कोटिंग करने से उर्वरक का रिलीज़ धीमा होता है, जिससे फसल की बेहतर अवशोषण होती है।

- सभी घरेलू निर्मित और आयातित यूरिया के लिए अनिवार्य।

- यूरिया के उपयोग में 10% की संभावित बचत, खेती की लागत को कम करना और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार।

- PM-PRANAM:

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- पर्यावरण संरक्षण के लिए रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने को बढ़ावा देता है।

- पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।

कृषि और पशुपालन बीमा

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):

- खरीफ 2016 में शुरू की गई।

- गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ व्यापक फसल बीमा प्रदान करती है।

- बीज बोने से लेकर फसल कटाई के बाद के चरणों तक के नुकसान को कवर करती है।

- प्रीमियम दरें: खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, और वार्षिक वाणिज्यिक/फसल बागवानी के लिए 5%।

- शेष बीमा प्रीमियम केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है।

- राज्यों के लिए स्वैच्छिक और केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों और फसलों में उपलब्ध।

- ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य और गैर-ऋण लेने वाले किसानों के लिए वैकल्पिक।

- पशुपालन बीमा योजना:

- किसानों और मवेशी पालने वालों को जानवरों की मृत्यु के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य।

- पशुपालन बीमा के लाभों को प्रदर्शित करने और इसे लोकप्रिय बनाने का प्रयास।

- उद्देश्य: सभी कृषि फार्मों को सुरक्षित सिंचाई प्रदान करना।

- लक्ष्य: फसल उत्पादकता को बढ़ाना और ग्रामीण समृद्धि प्राप्त करना।

- रणनीति में जिला/राज्य स्तर पर व्यापक योजना बनाना शामिल है।

- सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला में अंत से अंत तक समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें जल स्रोत, वितरण नेटवर्क, खेत स्तर पर आवेदन, और नई प्रौद्योगिकियों पर विस्तार सेवाएँ शामिल हैं।

- सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये का समर्पित कोष स्वीकृत किया।

- उद्देश्य: सूक्ष्म-सिंचाई तकनीकों को अपनाने का विस्तार करना।

- लक्ष्य: कृषि उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय को बढ़ावा देना।

- यह फंड NABARD के तहत स्थापित किया गया है, जो राज्यों को रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है।

- लक्ष्य: सूक्ष्म-सिंचाई को बढ़ावा देना, जो वर्तमान में 10 मिलियन हेक्टेयर पर उपयोग की जा रही है, जिसमें 70 मिलियन हेक्टेयर की संभावनाएँ हैं।

कृषि विपणन

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। एकीकृत कृषि विपणन योजना (ISAM) का हिस्सा है। पूर्व की योजनाओं को मिलाता है: ग्रामीण भंडारण योजना (GBY) और कृषि विपणन अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण/विकास की योजना, ग्रेडिंग और मानकीकरण (AMIGS)। इसका उद्देश्य कृषि विपणन अवसंरचना का निर्माण करना है, जिसमें भंडारण सुविधाएं शामिल हैं। GBY किसानों को ग्रामीण भंडारण अवसंरचना बनाने या नवीनीकरण में सहायता करता है, क्षमता को सुधारता है, उत्पाद मानकीकरण को बढ़ावा देता है, और distress sales (मजबूरी में बिक्री) को रोकता है।

E-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार):

- 2015 में कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार और कृषि वस्तुओं की ऑनलाइन विपणन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया।

- ऑनलाइन व्यापार के लिए 585 विनियमित बाजारों में एक वेब-आधारित मंच का उपयोग करता है।

- जानकारी के असमानता को दूर करने, पारदर्शिता बढ़ाने और किसानों के लिए बाजारों तक पहुंच को सुधारने का लक्ष्य है।

किसान उत्पादक संगठन (FPO) के गठन और संवर्धन की योजना:

- केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसका नाम "किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन और संवर्धन" है।

- 10,000 नए FPOs की स्थापना और संवर्धन का लक्ष्य।

- क्रियान्वयन एजेंसियां: स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम (SFAC), नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC), और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD)।

- FPOs का उद्देश्य सामूहिक विपणन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से बातचीत की शक्ति, उत्पादकता और आय को मजबूत करना है।

जैविक खेती

परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY):

- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के अंतर्गत मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) योजना का हिस्सा।

- जैविक खेती को बढ़ावा देने का उद्देश्य, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिश्रण।

- लक्ष्य में स्थिरता सुनिश्चित करना, दीर्घकालिक मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, संसाधनों का संरक्षण करना, और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित और स्वस्थ भोजन का उत्पादन शामिल हैं।

- किसानों को संस्थागत विकास के माध्यम से सशक्त बनाना, जिसमें समूहों का गठन, उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट का उत्पादन, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, और मूल्य संवर्धन और सीधे विपणन के लिए अभिनव तकनीकों की खोज करना शामिल है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन:

- उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना।

- मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन का विकास करना।

- इनपुट और बीज से लेकर संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांड निर्माण तक पूरी मूल्य श्रृंखला का समर्थन करना।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती पर मिशन (NMNF):

- किसानों को रासायनिक मुक्त खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

- भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) से विस्तारित।

- किसानों में गाय आधारित स्थानीय रूप से उत्पन्न इनपुट के प्रति व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता है।

- किसानों की जागरूकता, प्रशिक्षण, सहायता और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।

जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना (NPOF):

- 2004 से केंद्रीय क्षेत्र की पहल।

- तकनीकी क्षमता निर्माण, तकनीकी हस्तांतरण, जैविक इनपुट का उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS-India) के माध्यम से प्रमाणन, और विशिष्ट गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देना।

- मीडिया के माध्यम से जागरूकता निर्माण और प्रचार पर ध्यान केंद्रित करता है।

अन्य योजनाएं

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN):

- छोटे और सीमांत किसानों को सीधे आय सहायता प्रदान करता है।

- 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 तीन किस्तों में मिलते हैं।

- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तंत्र के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में कार्य करता है।

- किसानों की आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने और उनके जीवनयापन को बनाए रखने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA):

- कृषि उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य, विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में।

- एकीकृत कृषि, जल उपयोग दक्षता, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, और संसाधन संयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।

- जल उपयोग दक्षता, पोषक तत्व प्रबंधन, और आजीविका विविधीकरण के आयामों को संबोधित करता है।

- विभिन्न योजनाओं को लागू करता है, जिनमें वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD), मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM), एग्रो-फॉरेस्ट्री पर उप मिशन (SMAF), परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY), भारत की मिट्टी और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (SLUSI), राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण (NRAA), उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER), राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (NCOF), और केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान (CFQC&TI) शामिल हैं।

मछुआरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना:

- आवास निर्माण, सामुदायिक हॉल, और पेयजल पहुंच सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- कम अवधि में मछुआरों की सहायता करता है, जिसमें बचत-सह-राहत तत्व शामिल है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना– कृषि और संबद्ध क्षेत्र के परिवर्तन के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (RKVY-RAFTAAR):

- किसानों को सशक्त बनाकर और उद्यमिता को प्रोत्साहित करके कृषि लाभप्रदता को बढ़ाने का उद्देश्य।

- कृषि व्यवसाय इंक्यूबेटर्स (ABI) की स्थापना करता है और मौजूदा को Raftaar-ABI (R-ABI) के रूप में मजबूत करता है।

- कृषि नवाचार और उद्यमिता का समर्थन करने के लिए अवसंरचना, उपकरण, और स्टाफ प्रदान करता है।

2023-2024 के बजट में, सरकार ने कई प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए:

- आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट कार्यक्रम: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में बागवानी फसलों की गुणवत्ता में सुधार करना, क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना, और फसल की पैदावार, पर्यावरण संरक्षण और लचीले पौधों की किस्मों पर ध्यान केंद्रित करना है।

- प्राकृतिक खेती की ओर संक्रमण: सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में संक्रमण के लिए समर्थन देने की योजना बना रही है। इसमें 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करना शामिल है, जो सूक्ष्म-उर्वरकों और कीटाणुनाशकों का उत्पादन करते हैं, और एक विकेंद्रीकृत राष्ट्रीय प्रणाली बनाते हैं।

- PM मात्स्य संपदा योजना उप योजना: ₹6,000 करोड़ के निवेश के साथ, यह उप-योजना मछुआरों, मछली विक्रेताओं, और सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के संचालन को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। इसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला की दक्षता में सुधार करना, बाजार तक पहुंच का विस्तार करना, और मछली पालन क्षेत्र में कुल विकास को बढ़ावा देना है।

- कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: किसान-केंद्रित समाधानों और कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास के समर्थन के लिए, एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। यह ओपन-सोर्स और इंटरऑपरेबल संसाधन नवाचार और समावेशिता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है।

|

289 docs|166 tests

|