रामेश सिंह का सारांश: भारत में बैंकिंग - 3 | भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) UPSC CSE के लिए PDF Download

गैर-निवासी भारतीय जमा

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) नियमावली, 2000 गैर-निवासी भारतीयों (NRIs) को अधिकृत डीलरों और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अधिकृत बैंकों के साथ जमा खाता रखने की अनुमति देती है, जिसमें शामिल हैं:

- गैर-निवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) खाता [FCN R(B) खाता]

- गैर-निवासी बाहरी खाता (NRE खाता)

- गैर-निवासी सामान्य रुपया खाता (NRO खाता)

- FCNR (B) खाते NRIs और ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज (OCBs) द्वारा एक अधिकृत डीलर के साथ खोले जा सकते हैं। ये खाते समय-सीमा जमा के रूप में खोले जा सकते हैं। धन की जमा की अनुमति पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर, जापानी येन और यूरो में है। इन खातों पर लागू ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होती है।

- गैर-निवासी (गैर-प्रति-स्थायी) रुपया जमा खाता और गैर-निवासी (विशेष) रुपया खाता - ये भी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) नियमावली के संशोधन के तहत संचालित होते हैं।

- FCN R(B) और NRE खातों में धन की पुनःप्रवर्तन की अनुमति है। इसलिए, इन खातों में जमा भारत के बाहरी ऋण में शामिल होते हैं। जबकि NRO जमा की मुख्य राशि गैर-रिपात्रणीय होती है, वर्तमान आय और ब्याज की कमाई को पुनःप्रवर्तित किया जा सकता है।

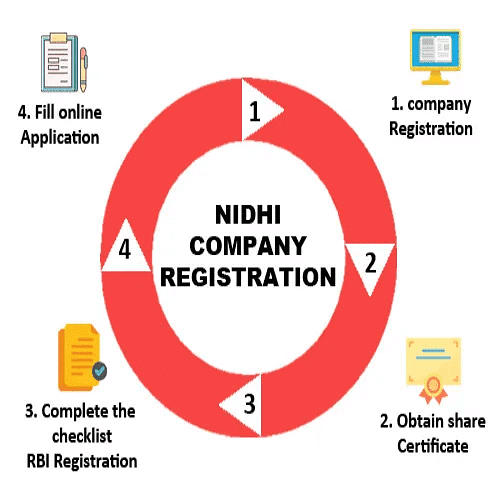

NIDHI

संघ सरकार को एक निधि कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। इन्हें अपने सदस्यों में बचत और थ्रिफ्ट की आदत को विकसित करने के लिए मुख्य रूप से बनाया गया है।

- निधि व्यवसाय करने वाली कंपनियों, जैसे कि सदस्यों से उधार लेना और केवल सदस्यों को उधार देना, को विभिन्न नामों जैसे निधि, स्थायी कोष, लाभ कोष, आपसी लाभ कोष और आपसी लाभ कंपनी के तहत जाना जाता है।

- निधियाँ कंपनियाँ हैं जो कंपनियों के अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा नियामित हैं।

- निधियाँ NBFCs की परिभाषा में भी शामिल हैं, जो मुख्य रूप से असंगठित मनी मार्केट में कार्य करती हैं। < />केंद्र सरकार ने मार्च 2000 में निधि कंपनियों के कार्य करने के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। 'निधि' शब्द की परिभाषा देने के लिए कोई सरकारी अधिसूचना नहीं थी।

- साबनयागम समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि unscrupulous व्यक्तियों को 'निधि' शब्द का उपयोग अपने नाम में करने से रोका जाए, बिना कंपनी मामलों के विभाग (DCA) द्वारा पंजीकरण किए हुए और फिर भी निधि व्यवसाय करते हुए।

चिट फंड

- चिट फंड समाचारों के केंद्र में था जब कोलकाता स्थित सारधा चिट फंड घोटाला सामने आया। अधिकांश मीडिया लोग स्वयं 'चिट' के संबंध में भारत में 'सूक्ष्म' बिंदुओं को लेकर स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने चिट्स को उजागर करना जारी रखा क्योंकि उन्हें घोटाले पर रिपोर्ट करना था।

- चिट फंड मूलतः बचत संस्थाएँ हैं। ये विभिन्न रूपों में होते हैं और इनका कोई मानकीकृत रूप नहीं होता। चिट फंड में नियमित सदस्य होते हैं जो फंड में समय-समय पर योगदान करते हैं।

- चिट फंड व्यवसाय को केंद्रीय चिट फंड अधिनियम, 1982 के तहत विनियमित किया जाता है और इस अधिनियम के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया जाता है। केंद्रीय सरकार ने इनके संचालन के लिए कोई नियम नहीं बनाए हैं।

- चिट फंड 'रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट एसोसिएशन्स' का भारतीय संस्करण हैं, जो विश्व भर में पाए जाते हैं।

- चिट फंड अधिनियम, 1982 के अनुसार, चिट का अर्थ है "एक लेनदेन जिसे चिट, चिट फंड, चिट्टी, कुरीयर या किसी अन्य नाम से बुलाया जाता है, जिसके तहत एक व्यक्ति एक निर्दिष्ट संख्या के व्यक्तियों के साथ एक समझौते में प्रवेश करता है कि उनमें से प्रत्येक निश्चित अवधि में एक निश्चित धन राशि का योगदान देगा और प्रत्येक सदस्य को, उसके अनुसार, लॉटरी, नीलामी या किसी अन्य तरीके से जो चिट समझौते में निर्दिष्ट किया गया है, पुरस्कार राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा।"

छोटे और भुगतान बैंक

जुलाई 2014 के मध्य तक, RBI ने छोटे बैंकों और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए प्रारंभिक दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों में कहा गया कि दोनों 'विशेषीकृत' या 'भिन्न' बैंक हैं जिनका सामान्य उद्देश्य आर्थिक समावेश को आगे बढ़ाना है। यह 2014-15 के संघ बजट में की गई घोषणा के अनुपालन में है।

छोटी बैंक

- छोटी बैंकों का उद्देश्य बुनियादी बैंकिंग उत्पादों जैसे कि जमा और क्रेडिट की आपूर्ति प्रदान करना है, लेकिन सीमित कार्यक्षेत्र में।

- छोटी बैंकों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है, जिससे अंडर-सेर्व्ड और अनसेर्व्ड जनसंख्या के लिए बचत के साधन उपलब्ध कराए जाएं।

- छोटे किसानों, सूक्ष्म और छोटे उद्योगों, और अन्य असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को उच्च तकनीक और कम लागत के संचालन के माध्यम से क्रेडिट की आपूर्ति करना।

- बैंकिंग और वित्त में 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले निवासी व्यक्ति, कंपनियां और समाज छोटी बैंकों की स्थापना के लिए प्रमोटर के रूप में पात्र होंगे।

- एनएफबीसी, सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFIs), और स्थानीय क्षेत्र बैंक (LABS) अपनी गतिविधियों को छोटी बैंक में बदल सकते हैं।

- स्थानीय फोकस और छोटे ग्राहकों की सेवा करने की क्षमता ऐसी बैंकों को लाइसेंस देने में एक महत्वपूर्ण मानदंड होगा।

- कार्य क्षेत्र सामान्यतः समवर्ती जिलों तक सीमित होगा, ताकि छोटी बैंक का स्थानीय अनुभव और संस्कृति हो।

- हालांकि, यदि आवश्यक हो, तो इसे तर्कसंगत भौगोलिक निकटता के साथ एक या अधिक राज्यों में समवर्ती जिलों के परे अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति होगी।

- प्रमोटरों की अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाओं की गतिविधियां, यदि कोई हों, उन्हें स्पष्ट रूप से अलग रखा जाना चाहिए और बैंकिंग व्यवसाय के साथ मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए।

- एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा आवश्यक है और बैंकों को सभी प्रूडेंशियल मानदंडों और आरबीआई के नियमों का पालन करना होगा जो मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं, जिसमें सीआरआर और एसएलआर का रखरखाव शामिल है।

- एकल/समूह उधारकर्ताओं/इश्यूर्स के लिए अधिकतम ऋण आकार और निवेश सीमा पूंजी फंड के 15 प्रतिशत पर सीमित होगी।

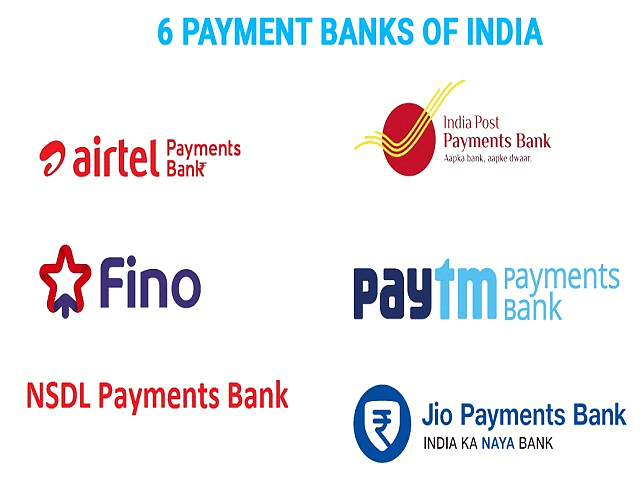

भुगतान बैंक

भुगतान बैंक का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, जो छोटे बचत खातों, प्रवासी श्रमिकों, निम्न आय वाले परिवारों, छोटे व्यवसायों, अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं और अन्य उपयोगकर्ताओं को भुगतान/भेजने की सेवाएं प्रदान करके किया जाता है। यह सब सुरक्षित, तकनीक-आधारित वातावरण में उच्च मात्रा-निम्न मूल्य लेनदेन को सक्षम बनाकर किया जाता है।

- भुगतान बैंक के प्रमोटर में गैर-बैंक पीपीआई, एनबीएफसी, कॉर्पोरेट, मोबाइल टेलिफोन कंपनियां, सुपरमार्केट चेन, वास्तविक क्षेत्र सहकारी कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। यहां तक कि बैंक भी भुगतान बैंकों में हिस्सेदारी ले सकते हैं।

- भुगतान बैंक मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं (केवल चालू खाता और बचत खाता)। उन्हें प्रारंभ में प्रति ग्राहक अधिकतम ₹100,000 तक का संतुलन रखने की अनुमति होगी। प्रदर्शन के आधार पर, आरबीआई इस सीमा को बढ़ा सकता है।

- बैंक भुगतान और भेजने की सेवाएं, प्रीपेड भुगतान उपकरणों का निर्गमन, इंटरनेट बैंकिंग, और अन्य बैंकों के लिए व्यवसाय संवाददाता के रूप में कार्य कर सकते हैं।

- भुगतान बैंक एनबीएफसी व्यवसाय करने के लिए सहायक कंपनियां स्थापित नहीं कर सकते।

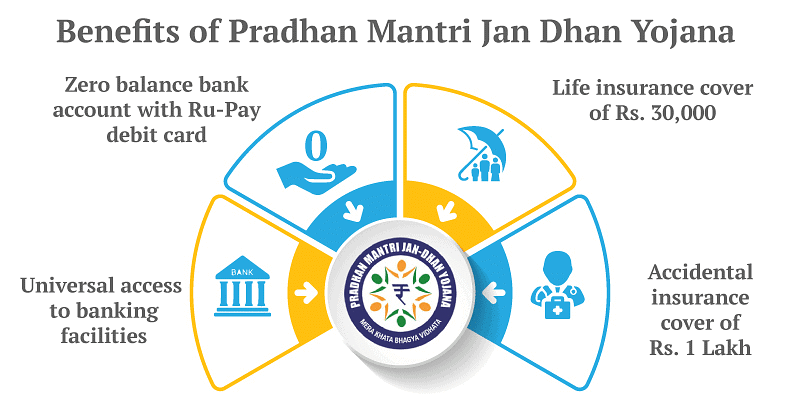

वित्तीय समावेशन सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इसका उद्देश्य उन वर्गों को, जो वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं, जैसे कि कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह, विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे कि बुनियादी बचत बैंक खाता, आवश्यकता आधारित ऋण, भेजने की सुविधा, बीमा और पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

सरकार ने हाल ही में वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी योजना शुरू की है—पीएमजेडीवाई:

प्रधान मंत्री जन-धन योजना

प्रधान मंत्री जन-धन योजना

- वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जो कि देश की बड़ी, अब तक अज्ञात जनसंख्या को वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना है और इसकी विकास क्षमता को उजागर करना है, प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। यह योजना निम्नलिखित की परिकल्पना करती है—

- हर परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच।

- वित्तीय साक्षरता, ऋण और बीमा तक पहुँच।

- इसके अलावा, 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खोलने वालों को ₹30,000 का जीवन बीमा कवर दिया गया, जो योजना की अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

- इस योजना ने 23 अगस्त 2014 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान सबसे अधिक बैंक खातों को खोलने के लिए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया।

गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स

भारत सरकार ने नवंबर 2015 तक दो नई सोने की निवेश योजनाएँ शुरू कीं — सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इन योजनाओं का उद्देश्य दोहरी है:

- भौतिक सोने की मांग को कम करना।

- हर साल निवेश के उद्देश्य से आयातित सोने के एक भाग को वित्तीय बचत में परिवर्तित करना।

ये भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा सरकार की ओर से रुपये में जारी किए जाते हैं और ये सोने के ग्राम में मापित होते हैं। ये केवल निवासी भारतीय संस्थाओं को बिक्री के लिए सीमित होते हैं, दोनों डिमैट और कागजी रूप में। न्यूनतम और अधिकतम निवेश सीमा क्रमशः प्रति व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष दो ग्राम और 500 ग्राम सोने की होती है।

- BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) द्वारा प्रमाणित CPTCs (संग्रह, शुद्धता परीक्षण केंद्र) ग्राहक से सोना बैंकों की ओर से एकत्र करते हैं। न्यूनतम सोने की मात्रा (सोने का बिस्किट या आभूषण) जो जमा की जा सकती है, 30 ग्राम है और अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है।

- गोल्ड सेविंग अकाउंट किसी भी निर्धारित बैंक के साथ खोला जा सकता है और इसकी denomination सोने के ग्राम में होती है। यह शॉर्ट-टर्म अवधि के लिए 1-3 वर्ष, मीडियम-टर्म अवधि के लिए 5-7 वर्ष और लॉन्ग-टर्म अवधि के लिए 12-15 वर्ष हो सकती है। CPTCs सोना परिष्कर्ताओं को स्थानांतरित करते हैं। बैंकों के पास परिष्कर्ताओं और CPTCs के साथ त्रैतीयक / द्विपक्षीय कानूनी समझौता होगा।

- निवेश की वापसी शॉर्ट-टर्म के लिए नकद/सोने में और मीडियम और लॉन्ग-टर्म जमा के लिए नकद में की जाती है। सरकार की वर्तमान उधारी लागत और मीडियम/लॉन्ग-टर्म जमा पर सरकार द्वारा भुक्तान की गई ब्याज दर के बीच का अंतर गोल्ड रिजर्व फंड में जमा किया जाएगा।

मुद्रा बैंक

भारत सरकार के अनुसार, बड़े उद्योग देश में केवल 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, जबकि सूक्ष्म इकाइयाँ लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देती हैं।

- इन 5.75 करोड़ स्व-नियोजित लोगों (सूक्ष्म इकाइयों के मालिक) पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो ₹11 लाख करोड़ के फंड का उपयोग करते हैं, जिसमें प्रति इकाई औसत ऋण केवल ₹17,000 है। पूंजी छोटे उद्यमियों के लिए कुंजी है।

- भारत सरकार ने (अप्रैल 2015) सूक्ष्म इकाइयों का विकास और पुनर्वित्त एजेंसी बैंक (MUDRA बैंक) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इन अनुदानित गैर-कॉर्पोरेट उद्यमों को फंडिंग करना है। इसे पीएमएमवाई (प्रधान मंत्री मुद्रा योजना) के रूप में लॉन्च किया गया था।

- मार्च 2020 तक, योजना की शुरुआत के बाद कुल 22.53 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए — कुल वितरित ऋण लगभग ₹11.51 लाख करोड़ के बराबर हैं। योजना के तहत लगभग 70 प्रतिशत ऋण लाभार्थी महिलाएं हैं।

- इस बीच, मुद्रा ऋणों में गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPAs) की वृद्धि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के लिए चिंता का विषय रही है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2019 के बीच, मुद्रा ऋणों के तहत शुद्ध NPAs 2.88 प्रतिशत तक बढ़ गए।

क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र

आर्थिक सर्वेक्षण 2022 ने क्रिप्टोकरेंसी बाजार पारिस्थितिकी तंत्र की कमजोरियों को उजागर किया है, विशेष रूप से क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के पतन और उसके बाद क्रिप्टो बाजारों में हुई बिक्री के कारण। दुनिया भर में नियामकों ने इन क्रिप्टो संपत्तियों के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिन्हें आमतौर पर क्रिप्टोकरेन्सी कहा जाता है।

क्रिप्टो संपत्तियों की प्रकृति

- क्रिप्टो संपत्तियों को आत्म-संदर्भित उपकरणों के रूप में वर्णित किया गया है, जिनमें पारंपरिक वित्तीय संपत्तियों से जुड़े आंतरिक नकद प्रवाह की कमी है।

- महत्वपूर्ण रूप से, अमेरिका में नियामकों ने Bitcoin, Ether, और विभिन्न अन्य क्रिप्टो संपत्तियों को प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत करने के मानदंडों को पूरा न करने के रूप में माना है।

अमेरिका में नियामक प्रतिक्रिया

- 3 जनवरी 2023 को, अमेरिका में प्रमुख वित्तीय नियामक निकायों, जिनमें फेडरल रिजर्व, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (FDIC), और ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करंसी (OCC) शामिल थे, द्वारा एक दुर्लभ संयुक्त बयान जारी किया गया।

- इस बयान में बैंकिंग प्रणाली के लिए क्रिप्टो-संपत्ति के जोखिमों के संबंध में चिंताओं को उजागर किया गया, जो नियामक जांच के उच्च स्तर को दर्शाता है।

वैश्विक नियामक परिदृश्य

- चूंकि क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र भौगोलिक रूप से व्यापक है, इसलिए इन अस्थिर उपकरणों को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता की बढ़ती मान्यता है।

- क्रिप्टोकरेन्सी विनियमन के प्रति प्रतिक्रिया वैश्विक स्तर पर विकसित हो रही है, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, स्विट्ज़रलैंड, यूके, अल्बानिया, और नाइजीरिया जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

मुख्य चिंताएँ

बाजार की स्थिरता: FTX का पतन और उसके बाद के बाजार में बिकवाली ने क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार की स्थिरता और लचीलेपन के बारे में चिंताओं को उजागर किया है।

- निवेशक सुरक्षा: नियामक प्रयासों का उद्देश्य निवेशकों को क्रिप्टोकुरेंसी में निवेश से संबंधित संभावित जोखिमों से सुरक्षित रखना है, जिसमें बाजार की अस्थिरता और निवेशक सुरक्षा की कमी शामिल है।

- संविधान संबंधी जोखिम: प्रमुख अमेरिकी नियामक निकायों के संयुक्त बयान से यह चिंता व्यक्त की गई है कि क्रिप्टो संपत्तियों द्वारा व्यापक वित्तीय प्रणाली पर संभावित संविधान संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।

भविष्य की दृष्टि:

- क्रिप्टोकुरेंसी के लिए नियामक परिदृश्य संभवतः विकसित होता रहेगा क्योंकि नियामक उभरते जोखिमों को संबोधित करने और वित्तीय बाजारों की स्थिरता और अखंडता को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं।

- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियामकों के बीच सहयोग प्रभावी नियामक ढांचे को विकसित करने में महत्वपूर्ण होगा जो नवाचार को निवेशक सुरक्षा और संविधान संबंधी स्थिरता के साथ संतुलित करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण ने क्रिप्टोकुरेंसी बाजार की व्यापक नियामक निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि कमजोरियों को संबोधित किया जा सके और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमों को कम किया जा सके। वैश्विक स्तर पर ऐसे समग्र नियामक ढांचे विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं जो नवाचार को प्रोत्साहित करने और निवेशकों तथा वित्तीय प्रणाली के समग्र हितों की रक्षा करने के बीच संतुलन बनाते हैं।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा

हाल के वर्षों में, कई देशों ने अपनी डिजिटल मुद्राओं को पेश करने के लिए कदम उठाए हैं, जिन्हें सामान्यतः केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के रूप में जाना जाता है, जो केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी की जाने वाली हैं। जुलाई 2022 तक, 105 देशों, जो वैश्विक GDP का 95% का प्रतिनिधित्व करते हैं, CBDC का अन्वेषण कर रहे थे, जिनमें से कई ने इसे पहले ही लॉन्च कर दिया था, जबकि अन्य पायलट चरण में थे। भारत में CBDC के परिचय से कई लाभ मिलने की उम्मीद है:

- भौतिक नकद प्रबंधन से संबंधित परिचालन लागत में कमी,

- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा,

- भुगतान प्रणाली में लचीलापन, कुशलता, और नवाचार में वृद्धि,

- भुगतान क्षेत्र में नवाचार को उत्तेजित करना, और

- सार्वजनिक को किसी भी निजी वर्चुअल मुद्राओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों को जोखिम के बिना उपलब्ध कराना।

आरबीआई की पहल

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, थोक और खुदरा क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएँ शुरू की हैं। इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

- डिजिटल रुपये-थोक के लिए पायलट, जो 1 नवंबर 2022 को शुरू किया गया था, सरकार के प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन को निपटाने के सीमित उपयोग मामले पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य अंतर-बैंक बाजार में कुशलता बढ़ाना है।

- डिजिटल रुपये-खुदरा के लिए पायलट, जो 1 दिसंबर 2022 को भाग लेने वाले ग्राहकों और व्यापारियों के एक बंद उपयोगकर्ता समूह में शुरू हुआ। CBDC के पूर्ण परिचालन के लिए, RBI पायलट के दायरे को धीरे-धीरे बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसमें अधिक बैंक, उपयोगकर्ता, और स्थान शामिल होंगे, जो पायलट चरण के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर होंगे।

नियोबैंक

पिछले कुछ वर्षों में, देश में नियो-बैंकिंग प्लेटफार्मों की संख्या और नियो-बैंकिंग क्षेत्र में वैश्विक निवेशों में लगातार वृद्धि हुई है। नियो-बैंक, मुख्यधारा के वित्त के अंतर्गत काम करते हुए, विशेष सेवाएँ प्रदान करते हैं जो पारंपरिक रूप से बैंकों और भुगतान प्रदाताओं जैसी संस्थाओं से संबंधित होती हैं। इन बैंकों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं:

- ये पूरी तरह से ऑनलाइन काम करते हैं, बिना किसी भौतिक शाखाओं के, लेकिन ऑफलाइन कार्यालय बनाए रखते हैं।

- इनकी वृद्धि 'ऑन-डिमांड' और 'आसान पहुँच' वाली वित्तीय समाधानों की मांग द्वारा प्रेरित है, विशेष रूप से युवा और डिजिटल रूप से सक्षम जनसंख्या से।

- ये विभिन्न क्षेत्रों में MSMEs और अंडरबैंक्ड ग्राहकों के लिए वित्तीय सेवाओं की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।

पिछले कई वर्षों में, सरकार ने संघीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की पहल भी की है।

आगे का रास्ता

वैश्विक वित्तीय प्रणाली ने विभिन्न विघटन का सामना किया है, और भारत ने उनके प्रभावों को महसूस किया है। 2023-24 और उसके बाद के वर्षों की ओर देखते हुए, सरकार आशावादी है, भले ही उसने चिंताओं का उल्लेख किया है:

- विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों की 'हॉकिश' मौद्रिक नीति की प्रतिबद्धता के कारण, वैश्विक मौद्रिक स्थितियाँ तंग रहने की उम्मीद है।

- घरेलू स्तर पर, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) विकास का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, वित्तीय बाजारों में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित कर रहा है।

- बैंकों और संस्थाओं से निजी क्षेत्र से पूंजी व्यय में वृद्धि की उम्मीद है, जो निवेश चक्र की वापसी का संकेत देती है।

- निवेश-उधारी चक्र के लिए नियामकों द्वारा लगातार जोखिम निगरानी की आवश्यकता होगी।

- भारत की मजबूत मैक्रोइकॉनोमिक मूलभूत बातें वैश्विक पूंजी प्रवाह को देश की ओर आकर्षित करेंगी, जब अनिश्चितता का कुहासा साफ होगा।

- वित्तीय प्रणाली अमृत काल के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

|

289 docs|166 tests

|