रामेश सिंह का संक्षेप: उद्योग और अवसंरचना - 3 | भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) UPSC CSE के लिए PDF Download

CPSEs का प्रदर्शन

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSEs) में सरकार के दृष्टिकोण में नवंबर 2020 से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। प्रारंभ में, सरकार ने आयात प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया, जो 1956 में महालनोबिस योजना के अनुकूल था। हालाँकि, कम उत्पादकता, उच्च लागत और वित्तीय दबाव के कारण होने वाली अक्षमताओं के कारण, सरकार ने 1991 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs) का निजीकरण शुरू किया।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSEs)

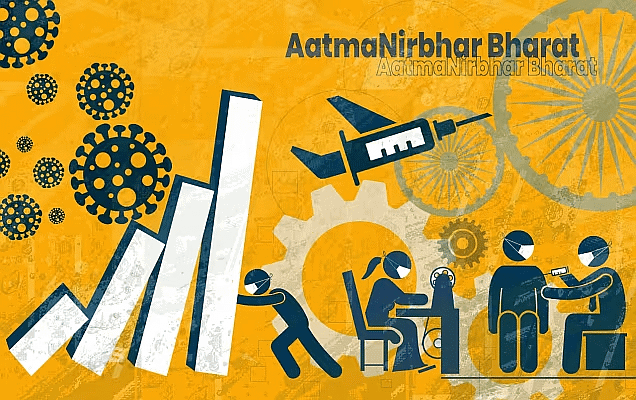

“आत्मनिर्भर भारत” मिशन के तहत, सरकार का लक्ष्य CPSEs को पुनर्गठित और सुव्यवस्थित करना है। प्रस्ताव में वाणिज्यिक गतिविधियों में सरकार की भागीदारी को कम करना शामिल है, विशेष रूप से “गैर-रणनीतिक क्षेत्रों” में। इसमें निजीकरण, विलय या इन उद्यमों को होल्डिंग कंपनियों के अंतर्गत लाना शामिल हो सकता है। उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, जिससे सरकार महत्वपूर्ण या “रणनीतिक क्षेत्रों” पर ध्यान केंद्रित कर सके।

इस पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 कई सुधारों का सुझाव देता है:

- बोर्ड और संरचना का पुनर्गठन: CPSEs के नेतृत्व और संगठनात्मक सेटअप का पुनर्गठन।

- संचालनात्मक स्वायत्तता में वृद्धि: बोर्डों को अधिक स्वतंत्रता देना, साथ ही मजबूत कॉर्पोरेट शासन मानदंडों को लागू करना।

- स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करना: CPSEs को उनके संचालन में अधिक पारदर्शिता के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करना।

निजीकरण और सुव्यवस्थित करने के अलावा, सरकार ने प्रदर्शन निगरानी प्रणाली को अधिक वस्तुनिष्ठ और पूर्व-दृष्टि वाला बनाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए हैं। यह प्रणाली अब क्षेत्रीय सूचकांकों और मानकों पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, कम प्रदर्शन करने वाले उद्यमों के समय पर बंद होने और उनके संपत्तियों के निपटान पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सभी उपाय CPSEs की दक्षता, प्रतिस्पर्धा और समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए सरकार के रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

औद्योगिक क्षेत्र

इस्पात

इस्पात भारत के उद्योगों, शहरी विकास और बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे यह चीन के बाद इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। इसके महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात खपत वैश्विक औसत से कम है।

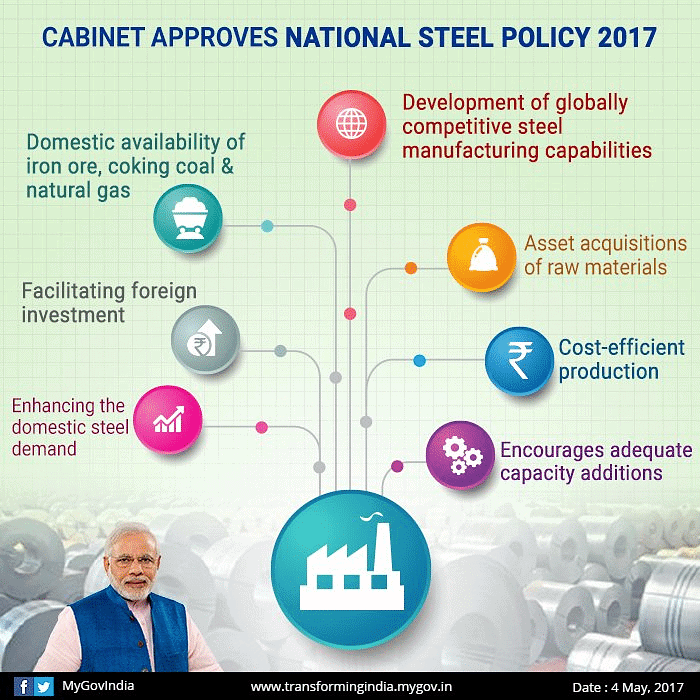

राष्ट्रीय इस्पात नीति

राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का उद्देश्य उत्पादन क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य 2030-31 तक 300 मिलियन टन कच्चे इस्पात और 230 मिलियन टन तैयार इस्पात है, जिसमें प्रति व्यक्ति खपत का लक्ष्य 158 किलोग्राम है।

आत्मनिर्भर अभियन के तहत, सरकार ने घरेलू इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय लागू किए हैं, जिसमें उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के तहत 'विशेष इस्पात' के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

PLI योजना

इंजीनियरिंग निर्यात संगठनों को प्रदान की जाने वाली इस्पात की उचित कीमतें और सरकारी खरीद में घरेलू उत्पादित लोहे और इस्पात को प्राथमिकता देने जैसी पहलों को लागू किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ने इस्पात क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन को उजागर किया है, जिसमें पिछले चार वर्षों की तुलना में उत्पादन और खपत में वृद्धि हुई है। उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत इस्पात उत्पादन में 26 मिलियन टन की वृद्धि की उम्मीद है, और निर्यात 2019-20 के पूर्व-कोविड स्तरों की तुलना में 20% बढ़ा है।

सरकार के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने और उच्च पूंजी व्यय के साथ, इस्पात क्षेत्र की वृद्धि को प्रेरित कर रहा है। हालाँकि, वैश्विक अर्थव्यवस्था में चुनौतियाँ इस्पात निर्यात को प्रभावित कर सकती हैं, इसके बावजूद सकारात्मक घरेलू प्रवृत्तियाँ बनी हुई हैं।

कोयला

भारत का लक्ष्य 2070 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है, लेकिन वर्तमान में, इसकी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 55%, कोयले से आता है। कोयला विभिन्न उद्योगों जैसे लोहे और इस्पात, सीमेंट, कागज, और ईंट भट्टों के लिए आवश्यक है।

ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के संतुलन के लिए, सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं:

- स्वच्छ कोयला पहलों: 2023 की शुरुआत तक, उन्होंने लगभग 58,350 हेक्टेयर भूमि पर 143 मिलियन पेड़ लगाए हैं। इससे हर साल लगभग 3.1 लाख टन CO2 का अवशोषण होता है। 2030 तक अतिरिक्त 20,000 हेक्टेयर पर 50 मिलियन और पेड़ लगाने की योजना है।

- कोल बेड मीथेन (CBM) परियोजनाएँ: दो CBM परियोजनाओं की योजना है, जो कार्बन फुटप्रिंट को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकती हैं।

- सतही कोयला गैसीकरण परियोजनाएँ: 2030 तक अपेक्षाकृत कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ 100 मिलियन टन कोयले का उपयोग करने वाली परियोजनाएँ स्थापित करने का लक्ष्य है।

- फर्स्ट मील कनेक्टिविटी परियोजनाएँ: ये खदानों से निपटान बिंदुओं तक कोयले को प्रभावी ढंग से पहुँचाने में मदद करती हैं।

कानून और नियमों में संशोधन: ये उपाय कोयले के उपयोग के पर्यावरणीय प्रभाव को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जबकि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए इसके भारी निर्भरता को स्वीकार करते हैं। सरकार ने कोयले से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए कानूनों और नियमों में बदलाव किए हैं:

- खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020: मार्च 2020 में, 2015 के प्रावधान अधिनियम में संशोधन किया गया, विशेष रूप से कई विशेष कोयला खानों को प्रभावित करते हुए।

- कोयला ब्लॉक आवंटन: 2022 की शुरुआत तक, 28 कोयला ब्लॉकों का निजी क्षेत्र में नीलामी किया गया, और 88 और की नीलामी की योजना थी।

- व्यावसायिक खनन नीलामी: जून 2020 में, 38 कोयला खानों की व्यावसायिक खनन के लिए नीलामी की गई। इनमें से 19 को सफलतापूर्वक नीलाम किया गया, जो 50% सफलता दर है, जो पिछले से बेहतर है।

2022-23 में कमी: 2022-23 में, मार्च से मध्य मई तक आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और हीटवेव की वजह से कोयले की कमी हुई। इससे बिजली की मांग में वृद्धि हुई। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय कोयले की कीमतों में वृद्धि हुई, जिसके कारण कोयला आयात में महत्वपूर्ण कमी आई—2019-20 में 69 मिलियन टन से 2021-22 में 27 मिलियन टन। घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ती मांग के साथ मेल नहीं खा सका, जिससे बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार घट गया।

इससे निपटने के लिए:

- कोयले का आयात: बिजली उत्पादकों को उनके कोयला आवश्यकताओं का 10% आयात करने के लिए कहा गया (4% से बढ़ाकर)।

- पूर्ण क्षमता संचालन: आयातित कोयले पर आधारित संयंत्रों को पूर्ण क्षमता पर चलाने के लिए निर्देशित किया गया, और उनके बढ़े हुए संचालन व्यय की भरपाई का आश्वासन दिया गया।

- टोलिंग: राज्यों को उनके आवंटित कोयले को खदानों के निकट निजी उत्पादकों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई।

- अतिरिक्त पूंजी: विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई गई, जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं।

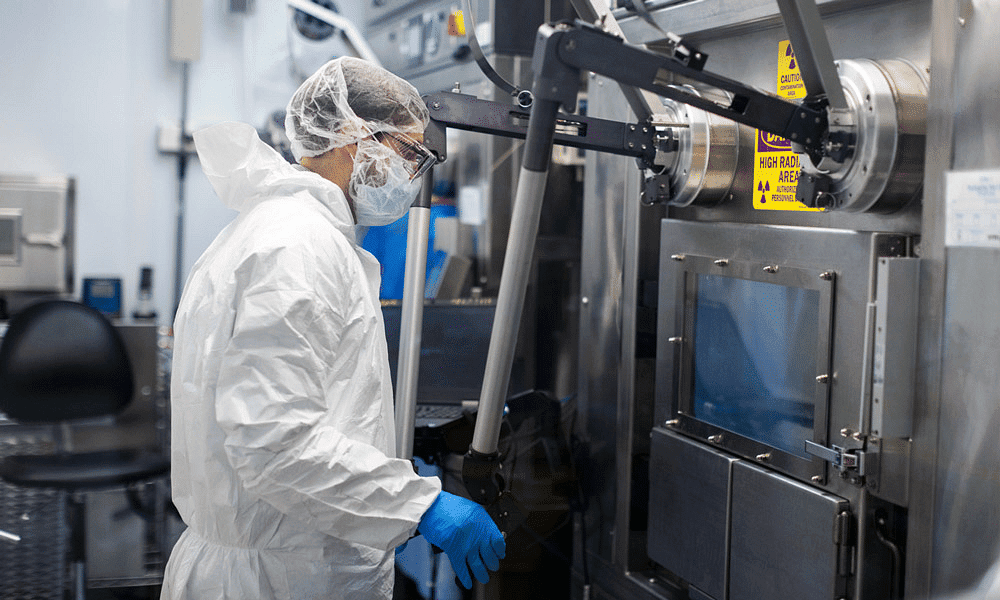

फार्मास्यूटिकल उद्योग

भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है, जिसका घरेलू बाजार 2021 में अनुमानित $41 बिलियन है, जो 2024 में $65 बिलियन और 2030 तक $130 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। भारत मात्रा के मामले में फार्मास्यूटिकल उत्पादन में तीसरे स्थान पर है और मूल्य के मामले में चौथे स्थान पर।

भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग और इसका योगदान

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

- वैश्विक उपस्थिति: भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, जो मात्रा के मामले में वैश्विक आपूर्ति का 20% योगदान देता है। यह वैश्विक स्तर पर 60% मार्केट शेयर के साथ एक प्रमुख वैक्सीन निर्माता भी है। 2020-21 में, फार्मास्यूटिकल निर्यात 24% बढ़ा, जो कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण दवाओं और आपूर्ति की मांग से प्रेरित था।

- निर्यात प्रदर्शन: वैश्विक व्यापार में व्यवधानों और कोविड-19 से संबंधित उपचारों की मांग में गिरावट के बावजूद, फार्मास्यूटिकल निर्यात ने 2021-22 (अप्रैल-अक्टूबर) में 22% की वृद्धि दर दिखाई।

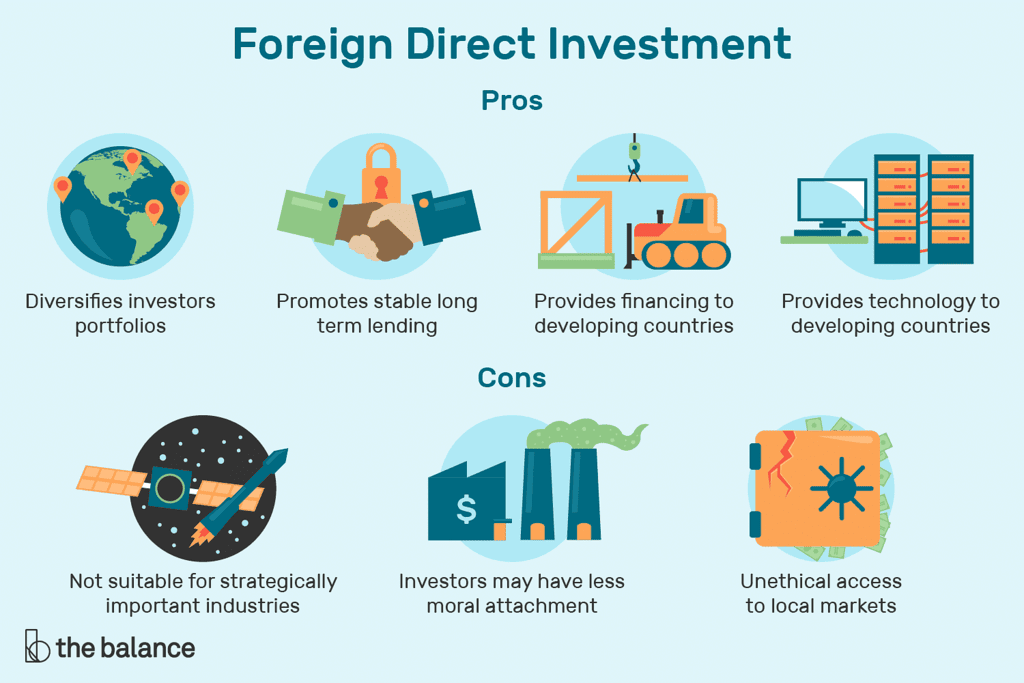

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में संचयी FDI सितंबर 2022 में $20 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया, जो पांच वर्षों में चार गुना वृद्धि को दर्शाता है।

फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए, सरकार ने मार्च 2022 में पांच वर्षों (2021-26) के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग को मजबूत करने की योजना शुरू की। इस योजना के उद्देश्य हैं:

- संरचना को मजबूत करना: फार्मास्यूटिकल क्लस्टर को सामान्य सुविधाएँ बनाने और मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

- MSMEs के लिए समर्थन: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के उत्पादन सुविधाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियामक मानकों को पूरा करने के लिए उन्नत करना।

- ज्ञान और जागरूकता को बढ़ावा देना: अध्ययन करना, डेटाबेस बनाना, और उद्योग, अकादमी और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

ऑटोमोबाइल उद्योग

ऑटोमोबाइल क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2022 में, भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया, जिसने जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। 2021 में, भारत दो पहिया और तीन पहिया वाहनों के उत्पादन में पहले स्थान पर रहा और यात्री कारों में चौथे स्थान पर रहा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, यह क्षेत्र कुल GDP का 7.1% और विनिर्माण GDP का 49% योगदान देता है, और 2021 में 3.7 करोड़ लोगों के लिए रोजगार प्रदान करता है।

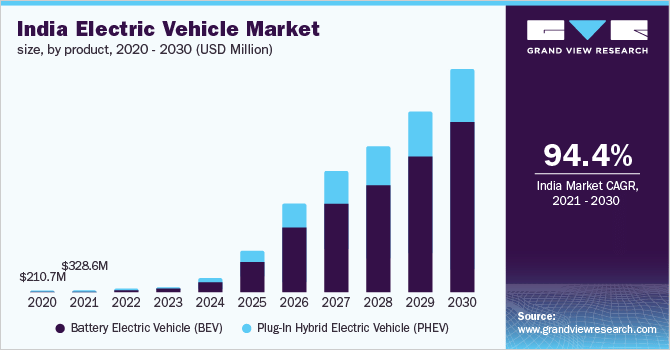

ऑटोमोटिव उद्योग का अपेक्षाकृत हरित ऊर्जा के लिए बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। घरेलू इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का बाजार 2022 से 2030 के बीच 49% की दर से बढ़ने का अनुमान है, 2030 तक एक करोड़ यूनिट की वार्षिक बिक्री तक पहुँचने की संभावना है। इस विकास की अपेक्षा है कि यह 2030 तक 5 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन करेगा।

हालाँकि, ऑटोमोबाइल उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें शामिल हैं:

- उच्च उधारी लागत: उद्योग में व्यवसायों के लिए पैसे उधार लेने की लागत अधिक है, जो उनके संचालन को प्रभावित कर रहा है।

- वैश्विक मांग में गिरावट: वैश्विक मांग में अस्थायी कमी से उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

- बीमा प्रीमियम में वृद्धि का प्रभाव: तृतीय-पक्ष वाहन बीमा प्रीमियम में वृद्धि ने कुल बीमा लागत को लगभग 10-11% बढ़ा दिया है, विशेष रूप से दो पहिया वाहनों को प्रभावित किया है।

जहाज निर्माण उद्योग

जहाज निर्माण एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उद्योग है जो ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय रक्षा, और भारी इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक है। यह विभिन्न उद्योगों और सेवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, छोटे व्यवसायों के लिए सहयोगात्मक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में निम्नलिखित प्रमुख योगदानों को उजागर किया गया है:

- सहयोगात्मक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र: जहाज निर्माण में सहायक उद्योगों के साथ मजबूत संबंध होते हैं, सहयोग को बढ़ावा देते हैं और छोटे व्यवसायों के लिए अवसर पैदा करते हैं।

- आर्थिक प्रभाव: जहाज निर्माण में उच्च रोजगार गुणांक होता है, जो दूरस्थ, तटीय, और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करता है।

- निवेश गुणांक: जहाज निर्माण का आर्थिक प्रभाव निवेश गुणांक के साथ महत्वपूर्ण होता है, जो कई विनिर्माण गतिविधियों को पार करता है।

- भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान: भारतीय नौसेना के एक अध्ययन के अनुसार, युद्धपोतों के निर्माण की कुल परियोजना लागत का लगभग 75% पुनः भारतीय अर्थव्यवस्था में पुनर्निवेशित होता है।

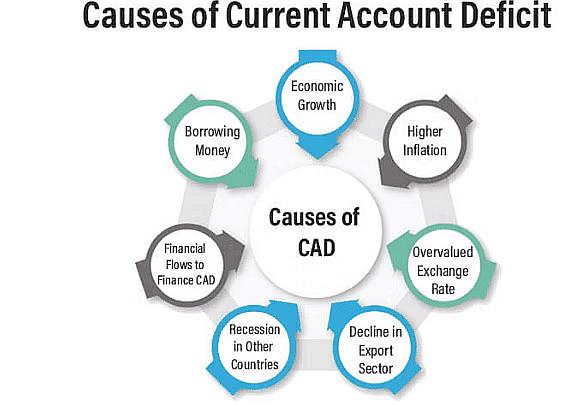

- वर्तमान खाता घाटा (CAD) में कमी: एक सफल स्वदेशी शिपिंग और जहाज निर्माण उद्योग माल भाड़ा और विदेशी मुद्रा खर्च को कम कर सकता है, वर्तमान खाता घाटा (CAD) में कमी में योगदान करता है।

वस्त्र उद्योग

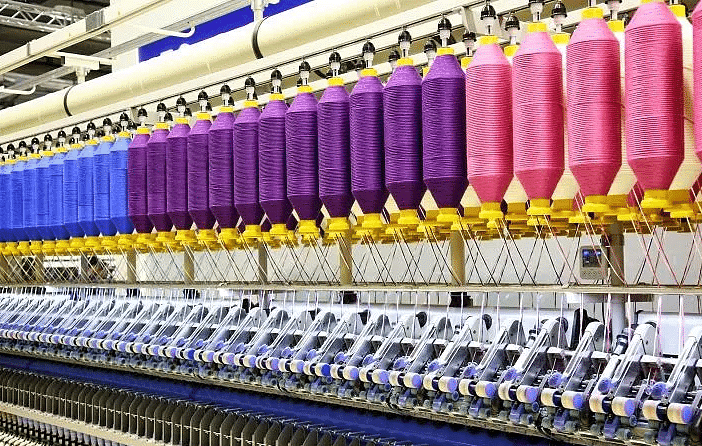

वस्त्र और परिधान उद्योग भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो GDP का 2%, विनिर्माण GVA का 10% में योगदान देता है और लगभग 10.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है, विशेष रूप से महिलाओं को, जो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार उत्पन्न करता है।

भारत में वस्त्र क्षेत्र

वस्त्र और परिधान उत्पादों का वैश्विक स्तर पर छठा सबसे बड़ा निर्यातक होने के नाते, भारत कपास के धागे, फैशन परिधान, और हस्तनिर्मित कालीनों के लिए प्रसिद्ध है, जिससे इसकी औद्योगिक शक्ति का चित्रण होता है। इसके महत्व के बावजूद, उद्योग कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है।

क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की हैं:

- ATUFS (संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना): वस्त्र उद्योग में प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने और उन्नत करने का लक्ष्य।

- SITP (एकीकृत वस्त्र पार्क योजना): विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे की सुविधाएँ प्रदान करना, जिसमें अप्रैल 2021 तक 56 वस्त्र पार्कों में से 23 पूरे हो चुके हैं।

- SAMARTH (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना): कौशल विकास पर केंद्रित एक प्रमुख योजना, पूरे वस्त्र मूल्य श्रृंखला में 10 लाख युवाओं को लक्षित करना।

- MITRA (पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क): आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च किया गया, क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, सात पार्कों का लक्ष्य रखा गया है, जो कृषि से फैशन तक पूरी मूल्य श्रृंखला को कवर करता है।

घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात बिलों को कम करने के लिए, सरकार ने मार्च 2020

स्वच्छ कोयला पहलों: 2023 की शुरुआत तक, उन्होंने लगभग 58,350 हेक्टेयर भूमि पर 143 मिलियन पेड़ लगाए। इससे एक कार्बन सिंक बना, जो प्रति वर्ष लगभग 3.1 लाख टन CO2 को अवशोषित करता है। योजना है कि 2030 तक अतिरिक्त 20,000 हेक्टेयर पर 50 मिलियन और पेड़ लगाए जाएं।

कानून और नियमों में संशोधन:

वैश्विक उपस्थिति: भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, जो वैश्विक आपूर्ति का 20% योगदान देता है। यह एक प्रमुख टीका निर्माता भी है, जिसकी वैश्विक बाजार में 60% हिस्सेदारी है। 2020-21 में, दवा निर्यात 24% बढ़ा, जो कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण दवाओं और आपूर्ति की मांग से प्रेरित था।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): दवा क्षेत्र में कुल FDI सितंबर 2022 में $20 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया, जो पांच वर्षों में चार गुना वृद्धि को दर्शाता है। इस वृद्धि का श्रेय निवेशकों के अनुकूल नीतियों और सकारात्मक उद्योग दृष्टिकोण को दिया जाता है।

वस्त्र और परिधान उद्योग भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जो GDP में 2%, विनिर्माण GVA में 10% का योगदान देता है और लगभग 10.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है, विशेषकर महिलाओं को, जिससे यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता बन जाता है।

भारत में वस्त्र क्षेत्र

भारत वस्त्र और परिधान उत्पादों का छठा सबसे बड़ा वैश्विक निर्यातक है, जो कपास के सूत, फैशन वस्त्र और हस्तनिर्मित कालीन जैसे उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, जिससे इसकी औद्योगिक शक्ति के रूप में छवि को बढ़ावा मिलता है। इसके महत्व के बावजूद, उद्योग को ऐसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इसके समग्र प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं।

- छूट: परियोजना के लिए भूमि और भवनों में निवेश को प्रोत्साहनों के लिए नहीं माना जाएगा।

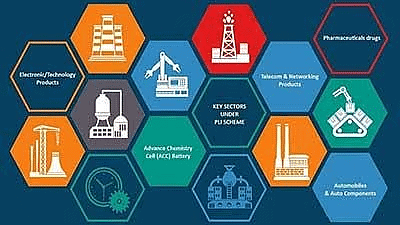

- PLI योजना का दायरा: इसमें मोबाइल निर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र उत्पाद, ऑटोमोबाइल्स और अन्य 14 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

- MSMEs पर प्रभाव: MSME पारिस्थितिकी तंत्र को एक नए आपूर्तिकर्ता आधार के निर्माण के माध्यम से लाभ पहुंचाता है। MSME क्षेत्र में सहायक इकाइयाँ प्रत्येक क्षेत्र में एंकर इकाइयों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।

- Make in India 2.0 के साथ समन्वय: Make in India 2.0 के साथ मिलकर, इस योजना में 2022-23 के वित्तीय वर्ष से भारत के वार्षिक विनिर्माण पूंजी व्यय को 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की क्षमता है।

- आर्थिक सर्वेक्षण निष्कर्ष: आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, इस योजना से भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है।

उद्योग 4.0

उद्योग 4.0, चौथी औद्योगिक क्रांति, ऐसी प्रौद्योगिकियों द्वारा चिह्नित किया गया है जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, मशीन लर्निंग, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो विनिर्माण प्रक्रियाओं को बदल रही हैं। भारत में इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें एक बढ़ता हुआ सक्षम वातावरण है।

उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियाँ

- सरकारी नीतियों के कदम:

- SAMARTH (स्मार्ट उन्नत विनिर्माण और त्वरित परिवर्तन केंद्र): भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत शुरू किया गया।

- उद्देश्य: जागरूकता कार्यक्रमों और प्रदर्शनों के माध्यम से विनिर्माण इकाइयों में तकनीकी समाधान को प्रोत्साहित करना।

- चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र: 2018 में स्थापित किया गया ताकि उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए नीतिगत ढांचे का विकास किया जा सके।

- नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना: नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों में इंक्यूबेशन, फंडिंग, उद्योग-शैक्षणिक साझेदारी, और मेंटरशिप शामिल हैं।

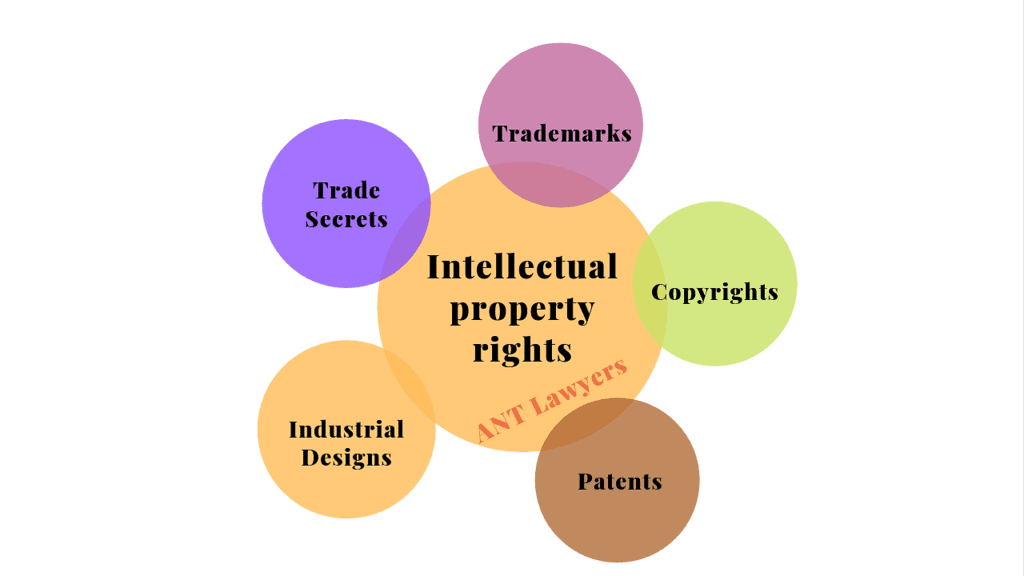

- बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) व्यवस्था को मजबूत करना, IP कार्यालय को आधुनिक बनाना और कानूनी अनुपालन को कम करना।

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

महत्वपूर्ण परिणाम: 2016-2021 के दौरान घरेलू पेटेंट फाइलिंग में 46 प्रतिशत की वृद्धि, भारत के ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का संकेत।

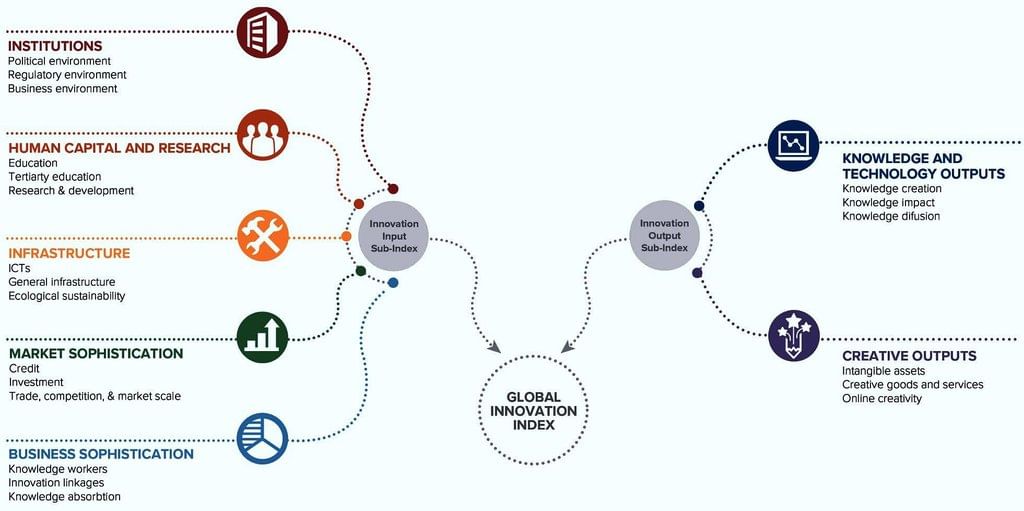

वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII):

भारत ने 2022 में पहली बार शीर्ष 40 नवाचार करने वाले देशों में प्रवेश किया, 2015 में 81वें से 2022 में 40वें स्थान पर सुधार किया।

- भारत निम्न मध्य आय वाले समूह में सबसे नवाचार करने वाला देश बन गया, वियतनाम को पार करते हुए, और मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में नेतृत्व किया।

GII रैंकिंग मापदंड:

GII देशों को नवाचार प्रदर्शन के आधार पर लगभग 80 संकेतकों के साथ रैंक करता है, जिसमें राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढाँचा, और ज्ञान निर्माण शामिल हैं।

सरकार की उपलब्धियाँ:

सरकारी उपायों का लाभ मिला है, जो भारत की नवाचार रैंकिंग में सुधार और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को दर्शाते हैं।

कोविड-19 और औद्योगिक सुधार

भारत तेजी से बढ़ती हुई विमानन बाजारों में से एक बन रहा है। 2013-14 में 61 मिलियन से बढ़कर 2022-23 में घरेलू हवाई यात्रा 162.10 मिलियन हो गई है। इसका मतलब है कि हर साल देश के भीतर अधिक लोग उड़ान भर रहे हैं।

भारतीय विमानन उद्योग

- सरकारी पहलकदमी:

- घरेलू क्षेत्र का खुलना: जब महामारी की पहली लहर कम हुई, तो सरकार ने धीरे-धीरे अधिक उड़ानों की अनुमति दी।

- एयर ट्रांसपोर्ट बुलबुले: विशेष देशों के साथ एयर यात्रा के लिए विशेष समझौते किए गए।

- एयर इंडिया का विनिवेश: सरकार ने एयर इंडिया के एक हिस्से को निजी निवेशकों को बेचा।

- हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण: हवाई अड्डों के उन्नयन और विस्तार के प्रयास जारी हैं।

- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी (UDAN): छोटे शहरों को जोड़ने के लिए एक योजना, जिससे हवाई यात्रा अधिक सुलभ हो सके।

विमानन में चुनौतियाँ:

हवाई अड्डों का उन्नयन एक चिंता का विषय है, जिसमें नए टर्मिनलों का निर्माण और सेवाओं में सुधार शामिल है।

चुनौतियों का समाधान - सिफारिशें:

- VAT को तर्कसंगत बनाना: राज्यों को एयरलाइन के समर्थन के लिए विमानन ईंधन पर कर समायोजित करना चाहिए।

- विदेशी निवेश: अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों को भारतीय एयरलाइनों में निवेश की अनुमति देना।

- ईंधन का सीधा आयात: एयरलाइनों को अपने उपयोग के लिए ईंधन सीधे आयात करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

- टर्नअराउंड योजनाएँ: एयरलाइनों को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए योजनाएँ तैयार करनी चाहिए।

भारत की विमानन क्षेत्र में वृद्धि की अपार संभावनाएँ हैं, जो बढ़ती मध्यवर्ग, जनसंख्या वृद्धि, पर्यटन, उच्च आय, और बेहतर विमानन बुनियादी ढाँचे के कारण हैं।

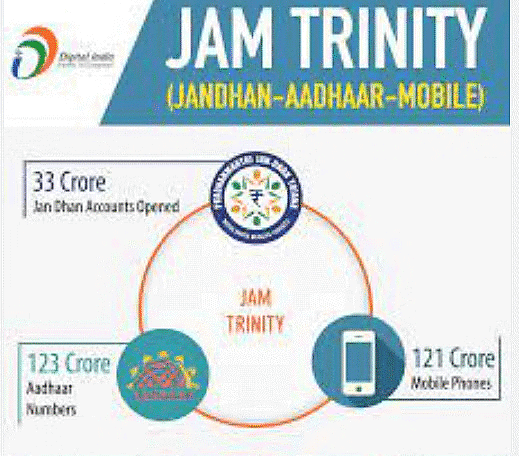

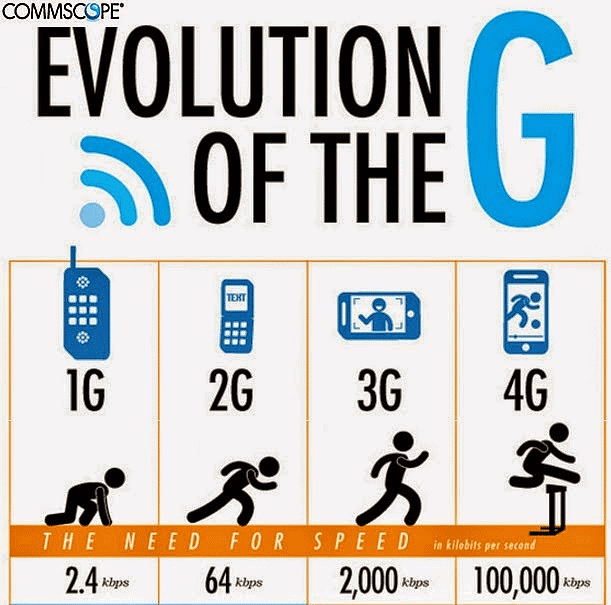

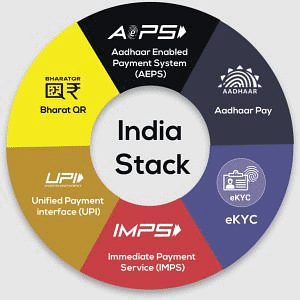

Telecom किसी भी अर्थव्यवस्था की तीन मूलभूत अवसंरचनाओं में से एक है। भारत में, यह विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से उन योजनाओं में जो JAM (जन धन आधार मोबाइल) त्रिकोण पर आधारित हैं।

भारत में डिजिटल अवसंरचना: पारंपरिक अवसंरचना लंबे समय से सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालाँकि, डिजिटल अवसंरचना का महत्व कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ गया, जहाँ शारीरिक संपर्कों पर प्रतिबंधों के कारण डिजिटल विकल्पों पर निर्भरता बढ़ गई।

डिजिटल अवसंरचना भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए increasingly महत्वपूर्ण होती जा रही है, जो डिजिटल क्षेत्र में सुविधा, पहुँच, और सुरक्षा प्रदान करती है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ और सेमीकंडक्टर की कमी: प्रारंभ में, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ सामान्य प्रतीत हो रहीं थीं जब तक कि कोविड-19 महामारी ने उनकी कमजोरियों को उजागर नहीं किया। सेमीकंडक्टर (चिप) की कमी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक महत्वपूर्ण घटक है, ने विश्वभर में ऑटोमोटिव उद्योग को विशेष रूप से प्रभावित किया।

- IT हार्डवेयर के लिए PLI योजना: भारत ने IT हार्डवेयर के लिए PLI योजना शुरू की, जिसे इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना (SPECS) कहा जाता है।

- वैश्विक और घरेलू प्रतिक्रिया: 2023 की शुरुआत तक, सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न वैश्विक और घरेलू पहलों पर काम चल रहा है, यह मानते हुए कि यह आधुनिक उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

खनिज और आर्थिक विकास: खनिज विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों और चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में। भारत में विशाल खनिज भंडार के बावजूद, विधायी और प्रक्रिया संबंधी बाधाएँ इसके खनन क्षमता को बाधित करती हैं।

अधिक सुधार (2020-21):

- MMDR अधिनियम में संशोधन कर प्रमाणित-क्षेत्र खानों के लिए नए लाइसेंसधारी को वैधानिक मंजूरियों का हस्तांतरण किया गया, जिससे उत्पादन में देरी समाप्त हुई।

- अन्वेषण, खनन, और उत्पादन के लिए एक निर्बाध समग्र प्रणाली पेश की गई।

- 500 खनन ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी की घोषणा की गई।

- बॉक्साइट और कोयला खनिज ब्लॉकों के लिए संयुक्त नीलामियों की सुविधा प्रदान की गई।

- कैप्टिव और नॉन-कैप्टिव खानों के बीच का अंतर समाप्त किया गया।

- विभिन्न खनिजों के लिए एक खनिज सूची प्रस्तुत की गई।

- स्टाम्प ड्यूटी को तर्कसंगत बनाया गया और NMET द्वारा वित्त पोषित अन्वेषण परियोजनाओं के लिए एक शुल्क तालिका (SoC) को मंजूरी दी गई।

- AIMS (एल्यूमिनियम आयात निगरानी प्रणाली) और CIMS (कॉपर आयात निगरानी प्रणाली) की शुरुआत की गई ताकि आयातों की निगरानी की जा सके, जो नीतिगत हस्तक्षेप में मददगार होगी।

अक्टूबर 2022 के अनुसार, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसकी कुल क्षमता 105.10 GW से अधिक है, जिसमें बड़े जल विद्युत परियोजनाएं शामिल नहीं हैं। नवीकरणीय क्षेत्र कुल विद्युत स्थापित क्षमता में लगभग 38.27% और विद्युत ऊर्जा उत्पादन में लगभग 26.96% का योगदान देता है। हालांकि, धूप और हवा जैसे कारकों में परिवर्तनशीलता इस स्थापित क्षमता के वास्तविक उपयोग को प्रभावित करती है।

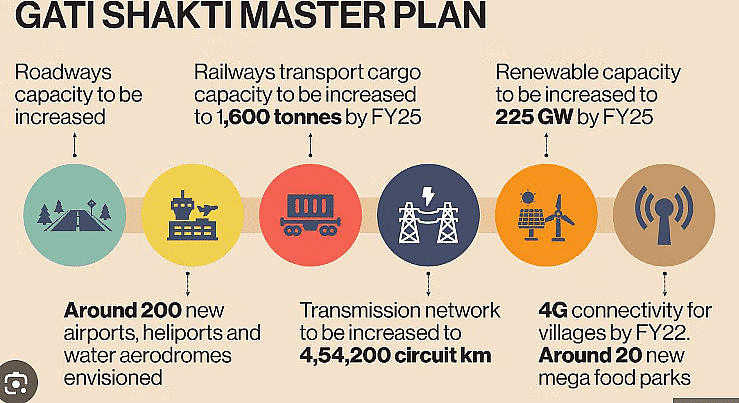

मुख्य लक्ष्य देशभर में सामानों के परिवहन के तरीके में सुधार करना है, जिससे परिवहन अधिक कुशल बने और लॉजिस्टिक्स पर खर्च होने वाले समय और पैसे को कम किया जा सके। वर्तमान में, भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत विकसित देशों की तुलना में अधिक है, जो हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रभावित करती है। पीएम गतिशक्ति का उद्देश्य इस स्थिति को बदलना है, सभी को एक साथ लाकर और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके चीजों को बेहतर तरीके से कार्यान्वित करना है।

|

289 docs|166 tests

|