संयुक्त राष्ट्र—अंतरराष्ट्रीय समझ और विश्व शांति का एक साधन | UPSC Mains: निबंध (Essay) Preparation PDF Download

संयुक्त राष्ट्र — अंतर्राष्ट्रीय समझ और विश्व शांति का एक उपकरण

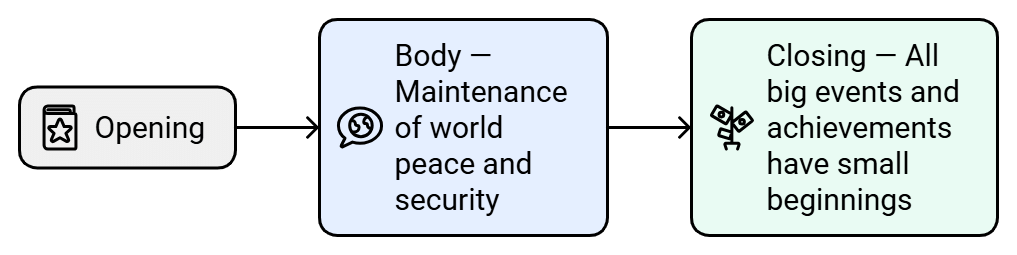

संरचना

(1) प्रस्तावना — संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य।

(2) मुख्य भाग — विश्व शांति और सुरक्षा का रखरखाव

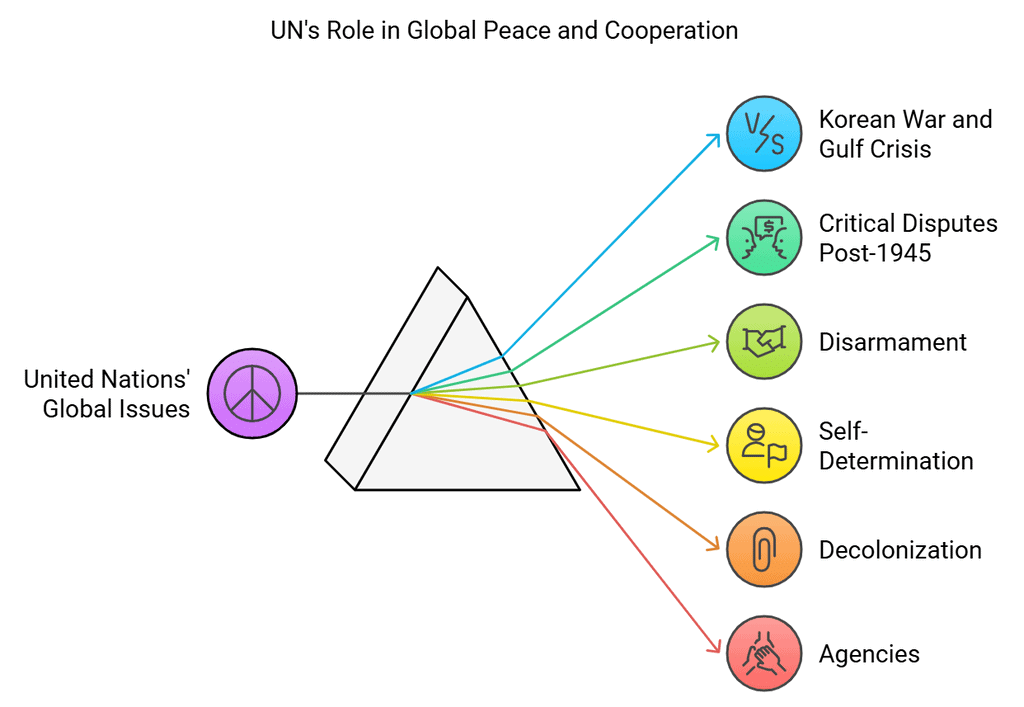

- कोरियाई युद्ध और गुल्फ संकट

- 1945 के बाद की महत्वपूर्ण विवाद

- निरस्तीकरण का प्रश्न

- जनता का आत्म-निर्धारण

- उपनिवेशीकरण की समस्या

- एजेंसियां

- संप्रभुत्व की समानता

(3) समापन — सभी बड़े घटनाएं और उपलब्धियां छोटे आरंभ से होती हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य था "आगामी पीढ़ियों को युद्ध के कहर से बचाना.... और मौलिक मानव अधिकारों में विश्वास को पुष्ट करना, और ऐसे हालात स्थापित करना जिनमें न्याय को बनाए रखा जा सके"। इस उद्देश्य के लिए, चार्टर ने निम्नलिखित उद्देश्यों का अनुसरण करने का निर्देश दिया:

(a) सामूहिक उपायों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना; (b) लोगों के आत्म-निर्धारण या उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना; (c) अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांति से समाधान लाना; (d) सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, और मानवतावादी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करने में मदद करना। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने दो महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं: निरस्तीकरण और एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश (NIEO) की स्थापना। विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी UN की है, मुख्य रूप से सुरक्षा परिषद के माध्यम से।

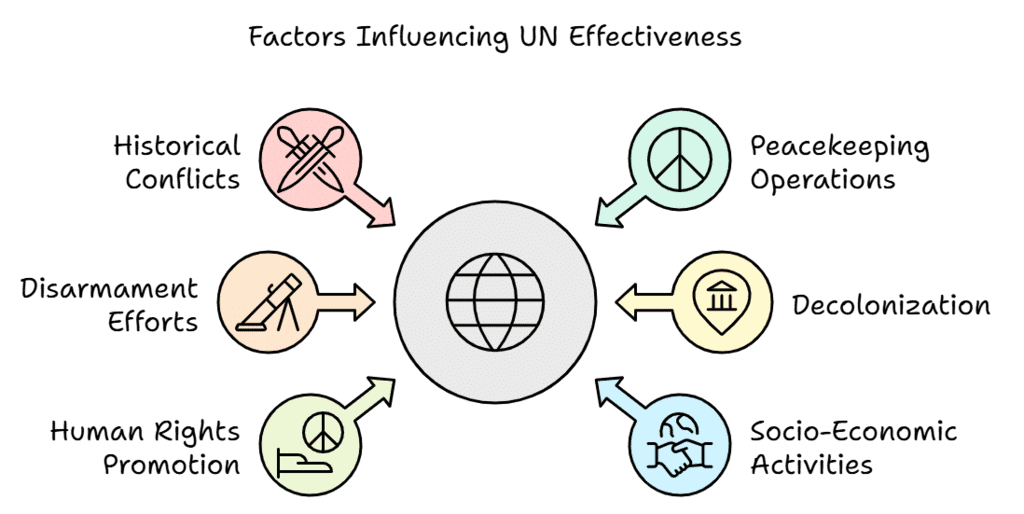

संयुक्त राष्ट्र (UN), जो विश्व युद्ध II के बाद स्थापित हुआ, को वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक आधारस्तंभ के रूप में देखा गया। हालाँकि, इसकी प्रभावशीलता अक्सर इसके सदस्य राज्यों की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं द्वारा सीमित होती है, विशेषकर बड़ी शक्तियों (ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, और अमेरिका) द्वारा, जो सभी सुरक्षा परिषद में 'वीटो' शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह वीटो शक्ति कभी-कभी परिषद को इन शक्तियों द्वारा आक्रमण के खिलाफ निर्णायक रूप से कार्य करने में असमर्थ बना देती है।

ऐतिहासिक दृष्टि से, सुरक्षा परिषद ने केवल कुछ प्रमुख संघर्षों में बल प्रयोग की अनुमति दी है, विशेष रूप से कोरियाई युद्ध और खाड़ी युद्ध, जो इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के परिणामस्वरूप हुआ। कोरियाई युद्ध में, परिषद से सोवियत संघ की अनुपस्थिति ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित बल प्रयोग की कार्रवाई को सोवियत वीटो के बिना आगे बढ़ने की अनुमति दी। इसके विपरीत, खाड़ी संकट के दौरान, परिषद की कार्रवाई करने की क्षमता पूर्व-पश्चिम तनाव में कमी और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव की पहलों द्वारा संभव हुई। ये स्थितियाँ परिषद के लिए वीटो रखने वाले शक्तियों के साथ आक्रामकता का सामना करने की चुनौतियों को उजागर करती हैं।

महाशक्तियों के बीच आतंक का संतुलन, मुख्य रूप से अमेरिका और सोवियत संघ, और आपसी विनाश के जोखिमों की उनकी स्वीकृति ने तीसरे विश्व युद्ध को टालने में योगदान दिया। हालाँकि, कई अंतरराष्ट्रीय विवाद, जिनमें भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, और इथियोपिया, सोमालिया, अफगानिस्तान, क्यूबा, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, और पोलैंड के संकट शामिल हैं, अक्सर द्विपक्षीय कूटनीति के माध्यम से हल किए गए, न कि यूएन के हस्तक्षेप द्वारा।

शांति स्थापना एक महत्वपूर्ण यूएन भूमिका रही है, जिसमें साइप्रस, लेबनान, कांगो, कंबोडिया, सोमालिया, और बोस्निया हर्ज़ेगोविना में संचालन शामिल हैं। हालाँकि, फंडिंग और प्रशिक्षित शांति स्थापना बल को बनाए रखने में चुनौतियाँ इन संचालन की स्थिरता पर प्रश्न चिह्न लगाती हैं।

निस्त्रीकरण में, यूएन की भूमिका सीमित रही है, भले ही विशाल मात्रा में परमाणु और पारंपरिक हथियारों का वैश्विक खतरा हो। गैर-प्रसार संधि, SALT-I & II, I.N.F. संधि, और START संधि जैसे संधियाँ यूएन ढांचे के बाहर बातचीत की गईं। हथियार नियंत्रण और निस्त्रीकरण पर यूएन के विशेष सत्रों का व्यावहारिक प्रभाव सीमित रहा है।

संयुक्त राष्ट्र (UN) का उपनिवेशीकरण और आत्म-निर्णय पर रिकॉर्ड सीमित रहा है, जिसमें अधिकांश उपनिवेशीकरण परिणाम सीधे उपनिवेशवादी शक्तियों और उनके अधीनस्थों के बीच बातचीत के माध्यम से तय किए गए। इसी तरह, मौलिक मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, UN ने सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा जैसी घोषणाएँ की हैं, लेकिन इसके सदस्यों के देशों में प्रवर्तन शक्ति की कमी है, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका और फलस्तीन जैसे मामलों में देखा गया है।

UN की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, जो विशेष एजेंसियों के माध्यम से संचालित होती हैं, ने सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दिया है, लेकिन राजनीतिक कारणों के कारण बजटीय सीमाओं का सामना करना पड़ता है।

UN चार्टर में अंकित \"संप्रभु समानता\" का सिद्धांत अक्सर 'वीटो' शक्ति और सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक विषमताओं जैसे संरचनात्मक असंतुलनों द्वारा overshadow होता है, जिससे UN के भीतर असमान प्रभाव पैदा होता है।

UN के पुनर्गठन के लिए \"नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश\" स्थापित करने की मांग की गई है, लेकिन समृद्ध देशों के प्रतिरोध के कारण प्रगति में बाधा आई है। इन चुनौतियों के बावजूद, UN की संवाद और अनौपचारिक कूटनीति में भूमिका को कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रयास अंतरराष्ट्रीय समझ और शांति में योगदान करते हैं।

यह विश्लेषण, विशेष रूप से UPSC दृष्टिकोण से प्रासंगिक, वैश्विक मामलों में UN की जटिल भूमिका, इसकी सफलताओं और उन क्षेत्रों को उजागर करता है जहाँ यह असफल रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति और कूटनीति के जटिल संतुलन को दर्शाता है।