पूंजीवाद अब कहां जाएगा? | UPSC Mains: निबंध (Essay) Preparation PDF Download

1. प्रस्तावना

- कम्युनिज़्म का पतन और बाजार अर्थशास्त्र का उदय।

2. मुख्य भाग

- पूंजीवाद की विजय।

- लिबरल पूंजीवाद को मनाने के लिए बहुत कुछ नहीं है।

- अमेरिका, जर्मनी और जापान के उदाहरण।

- पूंजीवाद के सभी रूपों में कुछ मूलभूत बातें साझा होती हैं।

- कम्युनिज़्म के तहत अर्थव्यवस्था।

- चीन ने कुछ पूंजीवादी सुधार लागू किए हैं लेकिन राज्य नियंत्रण को बनाए रखा है, जो भारत की आर्थिक नीतियों के विपरीत है।

- पूंजीवाद प्रयोग करने में कुशल है।

- पूर्वी एशिया में तेज़ प्रगति।

- संचार में क्रांति।

3. निष्कर्ष

- दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में पूंजीवाद का प्रसार।

- प्रौद्योगिकी सबसे मजबूत संतुलनकारी बल के रूप में कार्य करती है।

प्रौद्योगिकी सबसे मजबूत संतुलनकारी बल के रूप में कार्य करती है।

मॉडल निबंध

पूंजीवाद का भविष्य अनिश्चित प्रतीत होता है, विशेष रूप से जब कमांड अर्थव्यवस्था अभी भी एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत हो रही है। यह बहस चल रही है कि क्या विभिन्न पूंजीवाद के मॉडल—जैसे अमेरिकी, यूरोपीय, और पूर्वी एशियाई—एक समान रूप में मिलेंगे या अलग-अलग बने रहेंगे। इसके अतिरिक्त, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या पश्चिमी पूंजीवाद उभरती चुनौतियों के सामने अनुकूलन कर सकता है और जीवित रह सकता है।

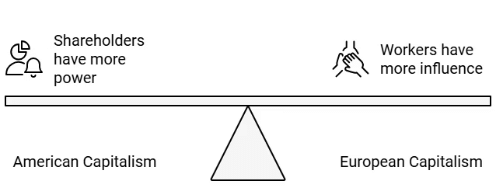

अमेरिकी मॉडल में, शेयरधारक कंपनियों को चलाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जबकि श्रमिकों का प्रभाव कम होता है क्योंकि श्रम संघों का पतन हुआ है। यूरोपीय पूंजीवाद, दूसरी ओर, शेयरधारकों की शक्ति को सीमित करता है और श्रमिकों को निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में अधिक अधिकार देता है। उदाहरण के लिए, जर्मनी में, श्रमिक संघों को पर्यवेक्षी बोर्डों में सीटें दी जाती हैं, और बैंकों का कॉर्पोरेट शासन में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जापान में, पूंजीवाद एक अलग मार्ग अपनाता है जहां प्रबंधकों को कंपनियों को इस तरीके से चलाने की काफी स्वतंत्रता होती है जो कर्मचारियों, भागीदार फर्मों, और शेयरधारकों के हितों का संतुलन बनाता है।

इन भिन्नताओं के बावजूद, पूंजीवाद की मूलभूत विशेषताओं को सफल होने के लिए बनाए रखना आवश्यक है। एक प्रमुख सिद्धांत है राजनीति और अर्थशास्त्र का पृथक्करण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, मूल्य निर्धारण और वितरण के बारे में निर्णय उन बाजारों में लिए जाते हैं, जहां खरीदार और विक्रेता स्वैच्छिक रूप से बातचीत करते हैं। सरकारें खरीदार, विक्रेता, या नियामक के रूप में भाग ले सकती हैं, लेकिन वे rarely कीमतों पर पूरी तरह से नियंत्रण लागू करती हैं। उदाहरण के लिए, जब सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, तो सरकारें उपयुक्त उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए बाजार वेतन की पेशकश करती हैं। पूंजीवाद में सरकारी हस्तक्षेप की सीमा आमतौर पर एक राजनीतिक निर्णय होती है, जबकि यह कैसे हस्तक्षेप करता है यह एक आर्थिक विचार होता है।

इसके विपरीत, जैसे कि कम्युनिज़्म या सामंतवाद, राजनीति और अर्थशास्त्र को आपस में जोड़ते हैं, जिससे सत्ता में बैठे लोगों को गैर-बाजार विकल्पों के माध्यम से संसाधनों को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है। ऐसे सिस्टम स्वैच्छिक आर्थिक लेनदेन के लिए न्यूनतम स्थान छोड़ते हैं, सिवाय अवैध आदान-प्रदान के मामलों में। पूंजीवाद की एक प्रमुख विशेषता है निजी स्वामित्व, जो अक्सर राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच के पृथक्करण को दर्शाता है। हालांकि, स्वामित्व केवल नियंत्रण की गारंटी नहीं देता; बल्कि, निर्णय लेने की शक्ति इस पृथक्करण को सुनिश्चित करती है।

दक्षिणी चीन और भारत का उदाहरण 1980 के दशक में यह दर्शाता है कि कैसे राजनीति और अर्थशास्त्र का पृथक्करण पूंजीवाद को आकार देता है। दक्षिणी चीन में राज्य स्वामित्व के बावजूद, प्रबंधकों और किसानों को संचालन चलाने के लिए बढ़ती स्वायत्तता दी गई, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अधिक बाजार-आधारित आवंटन हुआ। इसके विपरीत, भारत में, निजी स्वामित्व होने के बावजूद, 'लाइसेंस राज' प्रणाली के तहत काम किया गया, जिसमें कारखानों को छोटे से छोटे संचालन परिवर्तनों के लिए भी सरकारी अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता था। इसने एक ऐसा प्रणाली बनाई जिसमें राजनीति और अर्थशास्त्र आपस में intertwined रहे, जिससे दक्षता और प्रगति बाधित हुई।

संस्थानात्मक भिन्नताओं के बावजूद, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। एक ऐसा लक्षण संसाधनों के आवंटन में विकेंद्रीकृत निर्णय-निर्माण है। बाजार स्वचालित समन्वय के माध्यम से कार्य करते हैं, जिसे अक्सर 'अदृश्य हाथ' के रूप में वर्णित किया जाता है, जहाँ प्रतिस्पर्धा वर्तमान उत्पादकों से परे संभावित नए उत्पादकों और उत्पादन के वैकल्पिक तरीकों को शामिल करती है। यह गतिशील प्रतिस्पर्धा आर्थिक प्रगति का एक प्रमुख चालक है।

पूंजीवाद की असली ताकत इसकी क्षमता में निहित है कि यह न्यूनतम संसाधनों के साथ छोटे-छोटे प्रयोगों की अनुमति देता है। यदि ये प्रयोग सफल होते हैं, तो वे महत्वपूर्ण पुरस्कार लाते हैं, नवाचार और प्रगति को प्रोत्साहित करते हैं। लाभ दूसरों को सफल तरीकों को अपनाने के लिए संकेत के रूप में कार्य करते हैं, जबकि असफलताओं को बिना बड़े नुकसान के जल्दी छोड़ दिया जा सकता है। यह परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया समय के साथ पश्चिमी पूंजीवाद की निरंतर वृद्धि का एक प्रमुख कारण रही है।

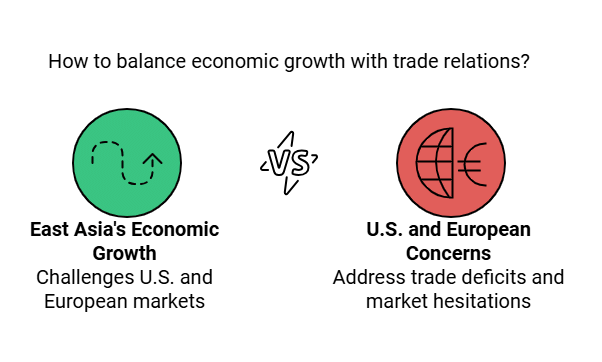

हालांकि, पूर्व एशिया में तेजी से आर्थिक विकास ने नई चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। इन क्षेत्रों में बाजारों की बढ़ती उदारीकरण ने अमेरिका और यूरोपीय समुदाय के साथ व्यापार संबंधों पर दबाव डाला है। उदाहरण के लिए, अमेरिका को चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण टैरिफ लगाने और चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर चिंता के बारे में बहस हो रही है। इसी तरह, अमेरिका का मैक्सिको के साथ मुक्त व्यापार समझौता घरेलू निर्माताओं पर इसके प्रभाव के लिए आलोचना का सामना कर रहा है। यूरोप में, पूर्वी यूरोप के सुधारक देशों के लिए बाजार खोलने में हिचकिचाहट है। ये घटनाएँ इस व्यापक चिंता को दर्शाती हैं कि गरीब क्षेत्रों में पूंजीवाद का विस्तार विकसित पश्चिम में बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए समर्थन को कमजोर कर सकता है।

इन चुनौतियों के बीच, विशेष रूप से संचार में, प्रौद्योगिकी एक शक्तिशाली प्रतिरोधक शक्ति के रूप में उभरी है। प्रौद्योगिकी में प्रगति ने उत्पादन लागत को कम किया है, जिससे छोटे फर्मों को बड़े फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया है। साथ ही, प्रौद्योगिकी ने नए उत्पादों का निर्माण किया है और प्रतिस्पर्धात्मक अवसरों का विस्तार किया है। संचार उद्योग स्वयं इस प्रवृत्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, और उम्मीद की जाती है कि प्रौद्योगिकी के विकास के साथ अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के परिवर्तन होंगे।

सरकारें इन परिवर्तनों का जवाब देने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों पर सहयोग कर रही हैं, जैसे कि बासेल पूंजी मानक और यूरोपीय समुदाय के भीतर आर्थिक नियमों का सामंजस्य। हालांकि, प्रौद्योगिकी की प्रगति की गति अक्सर सरकारों की अनुकूलन की क्षमता को पीछे छोड़ देती है। जब सरकारें इन विपरीत शक्तियों का सामना करती हैं, तो उन्हें एक विकल्प चुनना होता है। एक विकल्प है उन लोकप्रिय दबावों के सामने झुकना जो बाजार प्रणाली को कमजोर करते हैं, जैसे कि व्यापार संरक्षणवाद को लागू करना, संघर्षरत उद्योगों का समर्थन करना, कल्याण राज्य का विस्तार करना, या सीमा पार नियामक परिहार पर प्रतिबंध लगाना। जबकि ये कदम राजनीतिक रूप से सुविधाजनक लग सकते हैं, ये विकास को धीमा करने और नवाचार को दबाने का जोखिम उठाते हैं।

वैकल्पिक उपाय यह है कि 1990 के दशक में शुरू हुए प्रो-मार्केट सुधारों को जारी रखा जाए। इस दृष्टिकोण में मुक्त व्यापार का समर्थन करना, आर्थिक परिवर्तनों के कारण विस्थापित श्रमिकों की सहायता करना और एक ऐसा कल्याण राज्य बनाना शामिल है जो वास्तव में अविकसित वर्ग को मध्यवर्ग पर प्राथमिकता देता है। हालांकि यह मार्ग राजनीतिक दृष्टि से कठिन हो सकता है, विशेषकर उन देशों में जहाँ पूंजीवाद की आलोचना की जाती है, फिर भी यह विकास और प्रगति के लिए सबसे टिकाऊ रास्ता बना रहता है।

निष्कर्ष के रूप में, जबकि पूंजीवाद अनिश्चितताओं का सामना करता है—जैसे कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा और तकनीकी विघटन—यह एक ऐसा प्रणाली है जिसमें अद्वितीय ताकतें हैं। इसकी विकेंद्रीकृत प्रकृति, प्रयोग करने की क्षमता, और नवाचार के लिए प्रेरणा इसे बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाती है। सरकारों और समाजों के लिए चुनौती यह है कि वे इसके मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए इसकी कमियों का सामना करें। विकास समर्थक नीतियों को प्रोत्साहित करके और एक न्यायसंगत और गतिशील प्रणाली सुनिश्चित करके, पूंजीवाद भविष्य की चुनौतियों का सामना करता हुआ विकसित होता रह सकता है।