भारत में नाभिकीय ऊर्जा | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

फिसाइल और फर्टाइल सामग्री

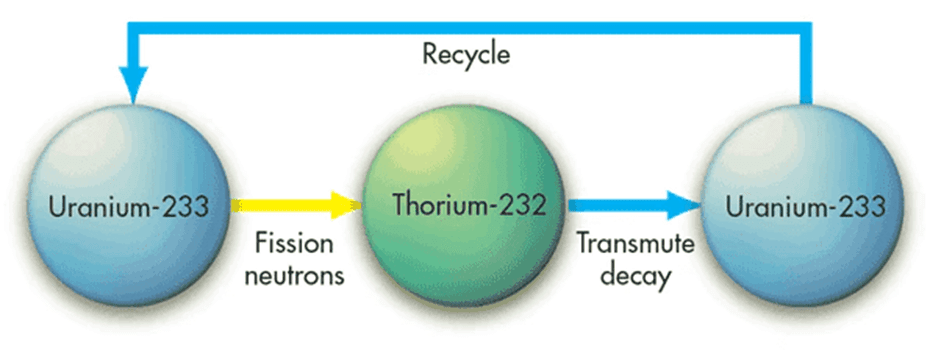

फर्टाइल का अर्थ है कि यह एक फिसाइल रेडियोआइसोटोप (U-233) में परिवर्तित हो सकता है लेकिन स्वयं एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए नहीं रख सकता।

थोरियम अपने आप में फर्टाइल है।

एक थोरियम रिएक्टर में, एक फिसाइल सामग्री जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम को थोरियम से ढका जाता है।

फिसाइल सामग्री, जिसे इस मामले में ड्राइवर भी कहा जाता है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए श्रृंखला प्रतिक्रिया को चलाता है जबकि साथ ही फर्टाइल सामग्री को फिसाइल सामग्री में परिवर्तित करता है।

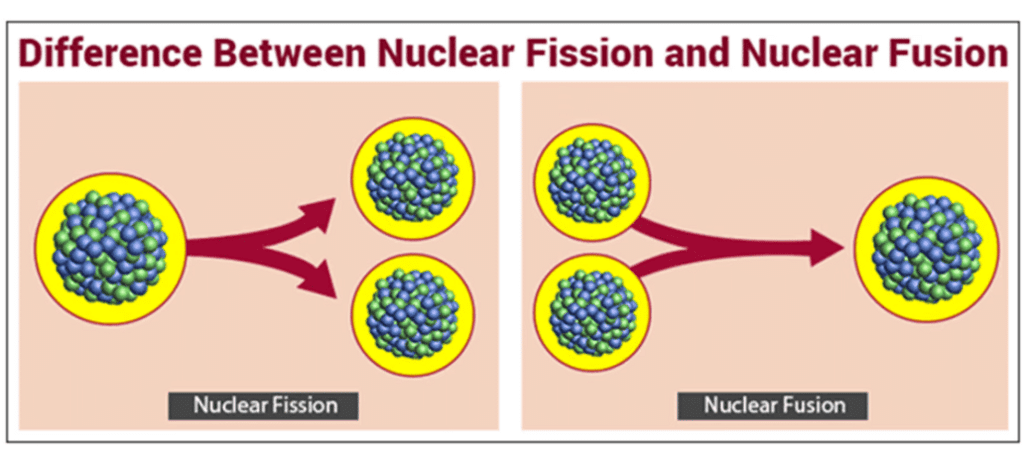

1. परमाणु विभाजन:

- एक परमाणु का नाभिक दो पुत्र नाभिकों में विभाजित होता है।

- यह विघटन या तो प्राकृतिक स्वैच्छिक विभाजन द्वारा रेडियोधर्मी विघटन हो सकता है, या वास्तव में प्रयोगशाला में आवश्यक परिस्थितियाँ प्राप्त करके अनुकरणीय हो सकता है (न्यूट्रॉनों, अल्फा कणों आदि के साथ बमबारी करके)।

- परिणामी टुकड़ों का संयुक्त द्रव्यमान मूल से कम होता है। गायब द्रव्यमान आमतौर पर परमाणु ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।

- वर्तमान में, सभी वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर परमाणु विभाजन पर आधारित हैं।

2. परमाणु संलयन:

- परमाणु संलयन को दो हल्के नाभिकों को एक भारी नाभिक में मिलाने के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- ऐसे परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएँ सूर्य और अन्य सितारों में ऊर्जा का स्रोत होती हैं।

- नाभिकों को फ्यूज करने के लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक स्थिति अत्यधिक होती है - तापमान में लाखों डिग्री और दबाव में लाखों पास्कल।

- हाइड्रोजन बम एक थर्मोन्यूक्लियर संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। हालांकि, एक फिसन पर आधारित परमाणु बम को हाइड्रोजन बम के केंद्र में रखा जाता है ताकि प्रारंभिक ऊर्जा प्रदान की जा सके।

3. क्रिटिकलिटी:

- क्रिटिकलिटी ऊर्जा उत्पादन की ओर पहला कदम है। एक परमाणु रिएक्टर तब क्रिटिकल कहा जाता है जब रिएक्टर के अंदर परमाणु ईंधन एक फिसन श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखता है।

- प्रत्येक फिसन प्रतिक्रिया पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉनों को जारी करती है ताकि प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला बनाए रखी जा सके। इस प्रक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जो टर्बाइन को घुमातीहै ताकि बिजली बनाई जा सके।

- फिसन एक प्रक्रिया है जिसमें एक परमाणु का नाभिक दो या अधिक छोटे नाभिकों में विभाजित होता है, और कुछ उपोत्पाद होते हैं।

- जब नाभिक विभाजित होता है, तो फिसन टुकड़ों (प्राथमिक नाभिकों) की गति ऊर्जा ईंधन में अन्य परमाणुओं को गर्मी ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित की जाती है, जिसका अंततः उपयोग टर्बाइन को चलाने के लिए भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

- फिसन एक प्रक्रिया है जिसमें एक परमाणु का नाभिक दो या अधिक छोटे नाभिकों में विभाजित होता है, और कुछ उपोत्पाद होते हैं।

- जब नाभिक विभाजित होता है, तो फिसन टुकड़ों (प्राथमिक नाभिकों) की गति ऊर्जा ईंधन में अन्य परमाणुओं को गर्मी ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित की जाती है, जिसका अंततः उपयोग टर्बाइन को चलाने के लिए भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

आइसोटोप

परमाणु और तत्व प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। आइसोटोप वे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। चूंकि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है, हम यह भी कह सकते हैं कि आइसोटोप ऐसे तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। उदाहरण के लिए: U-233, U-235, U-238 (U – यूरेनियम)। इनमें से U-233 और U-235 फिसाइल हैं जबकि U-238 फर्टाइल है। पहले दो विघटन करके गर्मी और न्यूट्रॉन उत्पन्न करते हैं साथ ही 2 हल्के नाभिक भी बनाते हैं जबकि तीसरा Pu-239 में परिवर्तित होता है जो एक फिसाइल पदार्थ है। इसी प्रकार, Th-232 भी एक फर्टाइल तत्व है, यह U-233 में बदल जाता है।

भारत की परमाणु हथियारों की यात्रा

भारत ने 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद परमाणु हथियारों के विकास की दिशा में कदम रखा, इसके बाद 1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए।

- 1974 में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तहत, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण, पोखरण-I, “शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट” के रूप में किया।

- अंतर्राष्ट्रीय दबाव के दो दशकों के बावजूद, जिसने भारत को परमाणु हथियारों के विकास से दूर रहने के लिए प्रेरित किया, भारत ने मई 1998 में फिर से परीक्षण किया, पोखरण-II, जिसमें एक विभाजन यंत्र, एक निम्न-उत्पादन यंत्र, और एक थर्मोन्यूक्लियर यंत्र शामिल थे। इसका सफल कार्यान्वयन इस बात का संकेत था कि भारत अपनी तेजी से विकसित हो रही मिसाइल कार्यक्रम में परमाणु वारहेड्स को शामिल करने की क्षमता रखता है।

- पोखरण-II परीक्षणों के दो सप्ताह बाद, पाकिस्तान ने भी समान परीक्षण किए, जो इसके परमाणु हथियारों के कार्यक्रम में प्रगति की पुष्टि करते हैं; तभी से उसका परमाणु भंडार तेजी से बढ़ा है।

1999 में, भारत ने एक स्पष्ट परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसने अन्य बातों के साथ, पहले उपयोग न करने (NFU) की प्रतिबद्धता की — इसका मतलब है कि यह कभी भी परमाणु पहले हमले नहीं करेगा। इस सिद्धांत ने “न्यूनतम निरोधकता, पहले उपयोग न करना, और गैर-परमाणु हथियार राज्यों के खिलाफ न होना” पर जोर दिया, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन के शब्दों में। NFU वादा विश्वसनीय न्यूनतम निरोधकता (CMD) के साथ गया।

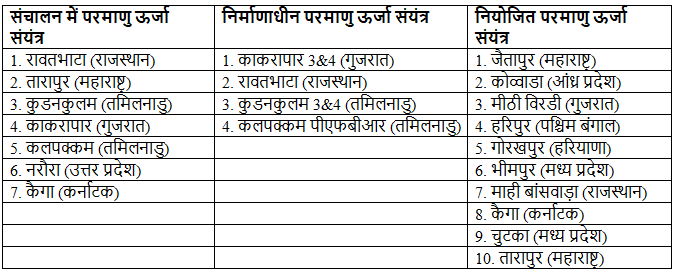

भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो अधिकांशतः प्रतिबंध के वर्षों के दौरान स्थापित किए गए, केवल 3% ऊर्जा मिश्रण प्रदान करते हैं। ऐतिहासिक भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के बाद 2008 में, कुंदंकुलम में पहले दो संयंत्र स्थापित किए गए - जो रूसी सहायता से स्थापित किए गए।

भविष्य का परमाणु ईंधन: थोरियम

अणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (AMD) के अनुसार, जो परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) की एक सहायक इकाई है, भारत के पास 11.93 मिलियन टन मोनाज़ाइट (खनिज) है, जिसमें लगभग 1.07 मिलियन टन थोरियम है। देश के थोरियम भंडार वैश्विक भंडार का 25 प्रतिशत बनाते हैं। इसका उपयोग यूरेनियम के आयात को कम करने के लिए ईंधन के रूप में आसानी से किया जा सकता है।

- इसके माध्यम से निर्मित U-233 प्रति इकाई द्रव्यमान के मुकाबले प्राकृतिक U की तुलना में 8 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त करता है।

- अपशिष्ट उत्पादन में भी, यह यूरेनियम की तुलना में एक सापेक्ष लाभ रखता है। थोरियम डाइऑक्साइड यूरेनियम डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत अधिक स्थिर है।

- ऊँचा तापीय संवहन, इसलिए विस्फोट की स्थिति में गर्मी ऊर्जा तेजी से बाहर निकल जाएगी और पिघलने से रोकने में मदद करेगी।

- पिघलने का बिंदु 500 डिग्री अधिक है, इसलिए दुर्घटना की स्थिति में गर्मी ऊर्जा तेजी से बाहर निकल जाएगी और पिघलने से रोकने में मदद करेगी।

थोरियम चक्र – कार्यप्रणाली

थोरियम-232 एक उपजाऊ पदार्थ है। थोरियम चक्र को निम्न चित्र में समझा जा सकता है:

विकास न होने के कारण

- पहला, U-233 को थोरियम से उत्पादन करने की आवश्यकता है, और इसके लिए, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध परमाणु ईंधन सामग्री, यूरेनियम-235 पर आधारित रिएक्टर की आवश्यकता है।

- विकिरणित थोरियम के बड़े पैमाने पर पुनः प्रसंस्करण से U-233 की वसूली में कुछ व्यावहारिक बाधाएँ हैं।

- थोरियम को हथियार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और विश्व शक्तियों ने पहले हथियार बनाने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण किया।

खर्च किए गए ईंधन का पुनः प्रसंस्करण प्रक्रिया

- परमाणु ईंधन मिश्रण में उच्च मात्रा में फिसाइल सामग्री होती है। एक बार उपयोग करने के बाद, गैर-फिसाइल सामग्री और उप-उत्पादों की मात्रा बढ़ जाएगी और उस सामग्री को वर्तमान रूप में फिर से ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसे खर्च किए गए ईंधन कहा जाता है।

- यह पुन: उपयोग योग्य हो सकता है या नहीं। यदि खर्च किया गया ईंधन पुनः प्रसंस्कृत नहीं किया जाता है, तो ईंधन चक्र को खुला ईंधन चक्र (या एक बार के लिए ईंधन चक्र) कहा जाता है; यदि खर्च किया गया ईंधन पुनः प्रसंस्कृत किया जाता है, तो इसे बंद ईंधन चक्र कहा जाता है।

- भारत का परमाणु कार्यक्रम उपलब्ध यूरेनियम संसाधनों की ऊर्जा क्षमता को अधिकतम करने और बड़े थोरियम भंडार के उपयोग की दिशा में केंद्रित है।

- उपलब्ध वैश्विक यूरेनियम संसाधन बिना बंद ईंधन चक्र दृष्टिकोण अपनाए परमाणु ऊर्जा के अनुमानित विस्तार को बनाए नहीं रख सकते।

यूरेनियम संवर्धन

यूई एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें यू-235 का प्रतिशत बढ़ाया जाता है और इसके लिए, सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किया जाता है। स्वाभाविक रूप से होने वाला यू दो समस्थानिकों से बना होता है, अर्थात् यू-235 और यू-238। प्राकृतिक यूरेनियम में 99.3% यू-238 होता है, जो कि विखंडनीय सामग्री नहीं है अर्थात् ईंधन के रूप में उपयुक्त नहीं है और 0.7% यू-235 होता है, जो कि बहुत विखंडनीय है और ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए, इसे अधिकतम प्रतिशत में परिवर्तित करना आवश्यक है। संवर्धन प्रक्रिया में, विखंडनीय समस्थानिकों के प्रतिशत को सेंट्रीफ्यूज का उपयोग करके बढ़ाया जाता है। संवर्धन में समस्थानिक पृथक्करण कम करने और विसरण के माध्यम से किया जाता है। संवर्धित यू दो श्रेणियों में आता है-

- एलईयू (कम संवर्धित यूरेनियम) इस मामले में यू-235 का प्रतिशत 20% या उससे कम होता है, इसका उपयोग शांतिपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जैसे कि परमाणु रिएक्टर के लिए ईंधन, उदाहरण के लिए जैतापुर को 5% संवर्धित यू की आवश्यकता होती है।

- एचईयू (अधिक संवर्धित यूरेनियम) एचईयू को हथियार-ग्रेड यूरेनियम भी कहा जाता है। यू-235 का प्रतिशत 90% से अधिक हो सकता है। इसका उपयोग परमाणु परीक्षण करने और किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि सामग्री को किसी देश में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

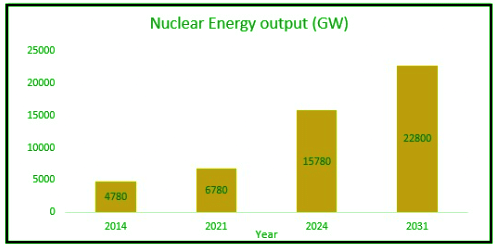

परमाणु सहयोग समझौता

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं में से एक है कि 2050 तक अपनी कुल बिजली का 25% परमाणु से उत्पन्न करना है। 2032 के लिए लक्ष्य 27000 मेगावाट (MWE) है, 2020 के लिए लक्ष्य 20,000 मेगावाट है और वर्तमान उत्पादन 6780 मेगावाट है, जो कुल बिजली का 2 से 3% है। घरेलू स्तर पर भारत केवल कुल परमाणु ईंधन का 1/5 ही उत्पन्न कर सकता है, इसलिए, परमाणु सहयोग समझौता अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, दक्षिण कोरिया, रूस, यूके, अमेरिका, उज्बेकिस्तान के साथ किया गया था। इस समझौते के तहत भारत को वादा किया गया-

- परमाणु ईंधन

- परमाणु रिएक्टर

- ईएनआर तकनीक (संवर्धन और पुनःप्रसंस्करण)

पुनःप्रसंस्करण का अर्थ है खर्च किए गए ईंधन रॉड से उपयोगी तत्वों का निष्कर्षण, लेकिन बाद में अमेरिका, रूस, और फ्रांस ने भारत से एनएसजी की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कहा, तभी ईएनआर तक पहुंच की अनुमति दी जाएगी।

भारत की बाध्यता -

- पृथक्करण योजना

- सुरक्षा समझौता

चूंकि भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है, इसलिए इसे अपनी परमाणु सुविधाओं को नागरिक और सैन्य श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा गया था और जिनमें नागरिक थे, उन्हें सुरक्षा समझौते के तहत आईएईए के निरीक्षण में लाया जाना था। 2006 में भारत के पास 21 रिएक्टर थे, जिनमें से 14 को नागरिक सूची में और 8 को सैन्य सूची में रखा गया। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो 5 परमाणु हथियार वाले देशों के अलावा सैन्य रिएक्टर बनाए रख सकता है। इसका तात्पर्य है कि भारत को परमाणु हथियारों वाले देश के रूप में मान्यता दी गई है। अतिरिक्त प्रोटोकॉल - इसे 1990 के दशक में आईएईए द्वारा गैर-पारमाणु हथियार वाले देशों के परमाणु कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए अपनाया गया। 1993 में आईएईए ने 93+2 कार्यक्रम अपनाया ताकि सुरक्षा तंत्र की कमियों को दूर किया जा सके, इसी ने अतिरिक्त प्रोटोकॉल की उत्पत्ति की। सुरक्षा समझौते और अतिरिक्त प्रोटोकॉल के बीच का अंतर यह है कि पूर्व में केवल घोषित स्थलों को निरीक्षण के तहत लाया जा सकता है जबकि अतिरिक्त प्रोटोकॉल के तहत घोषित और अघोषित दोनों स्थलों का निरीक्षण किया जा सकता है। भारत ने उस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जो गैर-पारमाणु हथियार वाले देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, बल्कि इसने एक नया प्रोटोकॉल बातचीत की और 3 प्रतिबद्धताएँ दीं-

- 14 नागरिक रिएक्टरों को आईएईए निरीक्षण के तहत लाना

- यदि यूरेनियम गैर-पारमाणु हथियार वाले देशों को निर्यात किया जाता है, तो यह आईएईए को सूचित करेगा

- यदि थोरियम गैर-पारमाणु हथियार वाले देशों को निर्यात किया जा रहा है, तो यह आईएईए को सूचित करेगा।

न्यूक्लियर कूटनीति और भारत: विवाद और संबंध

परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक प्रतिबंध - जिसे परमाणु परीक्षण पर सुरक्षा रोक के रूप में भी वर्णित किया गया है। परमाणु दुर्घटना की स्थिति में देयता को परिभाषित करने के लिए एक कानून पारित किया जाएगा।

इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील

डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रीत्व के दौरान भारत ने इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर किए।

- हालांकि, सामान्य विरोध और तात्कालिक राजनीतिक सोच के कारण इस दिशा में अधिक कठोर कदम नहीं उठाए गए और भारत द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति का केवल 3% परमाणु है।

- सितंबर 2021 में, सरकार ने घोषणा की कि भारत अगले 10 वर्षों में अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना बढ़ा देगा।

इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील को लोकप्रिय रूप से 1 2 3 समझौते के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि इसे अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 के अनुभाग 1 2 3 के अनुसार हस्ताक्षरित किया गया था। इस अनुभाग में कहा गया है कि यदि किसी देश ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति संतुष्ट हैं, तो अमेरिका शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी साझा कर सकता है। भारत के मामले में समस्या यह थी कि उसने एनपीटी को अपनाया नहीं था, इसलिए 2006 में अमेरिका ने हाइड अधिनियम के माध्यम से अनुभाग 1 2 3 में संशोधन किया, जिसने एनपीटी की आवश्यकता को हटा दिया। यह डील 2007 में संपन्न हुई और 2008 में भारतीय संसद द्वारा अनुमोदित की गई।

समझौते की मुख्य बातें हैं -

- अमेरिका भारत को परमाणु ईंधन प्रदान करेगा, बल्कि यह यूरेनियम के रणनीतिक भंडार को बनाए रखने में मदद करेगा, यानी नागरिक श्रेणी के रिएक्टरों के लिए कम से कम एक वर्ष का ईंधन पहले से। यदि अमेरिका आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो वह अन्य देशों से परमाणु ईंधन की आपूर्ति के लिए कहेगा।

- अमेरिका भारत को एक परमाणु रिएक्टर देगा, इसके सप्लायर में से एक आंध्र प्रदेश के कोव्वाड़ा में 6 रिएक्टरों का निर्यात कर रहा है।

- अमेरिका खर्च किए गए ईंधन के पुनःप्रसंस्करण की अनुमति देने में बहुत अनिच्छुक था। उनका तर्क था कि ऐसी सुविधा किसी अन्य देश को प्रदान नहीं की गई है।

समझौते के पाठ में कहा गया है कि भारत एक केंद्रीकृत पुनःप्रसंस्करण सुविधा स्थापित करेगा, जहां सभी 14 रिएक्टरों का खर्च किया गया ईंधन लाया जाएगा और इसे IAEA के साथ सुरक्षित रखा जाएगा।

अमेरिका इस डील के समाप्ति को परमाणु परीक्षण से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे भारत ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। समझौते में कहा गया है कि यदि भारत परमाणु परीक्षण करता है, तो अमेरिका परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेगा, जिसके बाद दोनों देशों के बीच वार्ता होगी, जो एक वर्ष के भीतर समाप्त होनी चाहिए। इनमें से कोई भी, एक वर्ष की पूर्व सूचना देकर डील समाप्त कर सकता है। इस डील की वार्षिक समीक्षा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

इस डील के निहितार्थ -

- भारत की परमाणु अलगाव समाप्त हुआ।

- ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच।

- परमाणु हथियार वाले देश के रूप में मान्यता।

- परमाणु परीक्षण करने का अधिकार बनाए रखना।

- भारत-पाकिस्तान के बीच de-hyphenation अमेरिका द्वारा।

भारत-जापान परमाणु समझौता

भारत एकमात्र ऐसा गैर-NPT देश है, जिसके साथ जापान ने परमाणु सहयोग समझौता किया है। यह समझौता नवंबर 2016 में अंतिम रूप दिया गया। यह डील दो कारणों से महत्वपूर्ण थी-

- जापान, चीन और रूस के साथ मिलकर उस इस्पात पर एकाधिकार का आनंद लेता था, जो परमाणु रिएक्टर के कोर के लिए आवश्यक होता है।

- फ्रांसीसी आपूर्तिकर्ता Areva पर Mitsubishi का नियंत्रण है, जबकि General Electric और Westinghouse को क्रमशः Hitachi और Toshiba द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जापान के साथ समझौते की अनुपस्थिति में, फ्रांसीसी और अमेरिकी आपूर्तिकर्ता परमाणु रिएक्टर की आपूर्ति के लिए सहमति प्राप्त करने में असफल हो जाते। जब जापान के साथ बातचीत शुरू हुई, तो उन्होंने कई अत्यधिक अवास्तविक शर्तें प्रस्तावित कीं, जिसमें भारत को यह स्पष्ट रूप से बताना था कि वह कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। यह भारत द्वारा अस्वीकार किया गया, बल्कि भारत ने 1 2 3 मॉडल पर जोर दिया।

फुकुशिमा दुर्घटना के बाद, 2011 में बातचीत निलंबित हो गई। बाद में जब यह फिर से शुरू हुई, भारत ने इस्पात खरीदने के प्रस्ताव को रिएक्टर खरीदने में बदल दिया। जापान के साथ परमाणु समझौते में दो सेट के दस्तावेज हैं-

1. विचारों और समझ पर नोट्स, इसमें भारत की दो प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं

- पहली बार उपयोग नहीं करना

- परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक प्रतिबंध

2. दस्तावेजों का दूसरा सेट मुख्य समझौता है। जापान के अनुसार, दोनों दस्तावेज बाध्यकारी हैं, जबकि भारत का मानना है कि केवल मुख्य समझौता ही बाध्यकारी है। जापान परमाणु परीक्षण के संचालन और परमाणु समझौता समाप्ति के बीच एक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। भारत इस व्याख्या को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि तब अन्य भी समान प्रावधानों की मांग शुरू कर देंगे, और एक और संभावित नकारात्मक परिणाम यह है कि परमाणु समझौते के बीच की पूर्वानुमानिता में कमी आ सकती है, जो NSG सदस्यता की संभावनाओं को नुकसान पहुँचा सकती है। भौगोलिक परिदृश्य को देखते हुए, जहाँ अमेरिका वापसी कर रहा है और चीन का विस्तार हो रहा है, यह अत्यधिक असंभावित है कि जापान भारत की स्थिति को कमजोर करने के लिए कुछ करेगा। यथार्थ में, भारत परमाणु परीक्षण करेगा यदि चीन कुछ गंभीर उत्तेजना करता है, यह देखते हुए कि चीन जापान के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है जितनी कि यह भारत के लिए है, जापान सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखेगा। समझौते के अनुसार, भारतीय कंपनियाँ और उनके जापानी समकक्ष मिलकर संयुक्त उपक्रम बनाएँगे ताकि परमाणु रिएक्टरों का निर्माण किया जा सके। यह व्यवस्था प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाएगी। भारत जापान के लिए खर्च किए गए ईंधन का पुनः प्रसंस्करण करेगा, इस प्रकार जापान को NSG सदस्यता की प्रक्रिया में एक हिस्सेदार बना दिया गया है।

भारत का तीन चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 1950 के दशक में डॉ. होमी भाभा द्वारा देश की दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से केरल राज्य में पाए जाने वाले यूरेनियम और थोरियम के भंडार का उपयोग करना था। इसका मुख्य ध्यान थोरियम ईंधन चक्र पर है। 1954 में एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर एपीएसएरा स्थापित किया गया। इसके बाद कनाडा से "शांति के लिए परमाणु कार्यक्रम" के तहत CIRUS का विकास हुआ, इसके बाद भारत ने ध्रुवा विकसित किया, जो आज भी हथियारों के लिए प्लूटोनियम का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। इसके अलावा, BARC ने ZERLINA और PURNIMA I-II-III विकसित किए, जिनमें से केवल DHRUVA ही संचालित हो रहा है।

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने निम्नलिखित अनुसंधान रिएक्टर विकसित किए हैं:

- कामिनी

- फास्ट ब्रीडर परीक्षण रिएक्टर

- प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर – यह अभी तक संचालित नहीं हुआ है।

भारत के तीन चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर (PHWR)

- फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR)

- एडवांस्ड हेवी वॉटर रिएक्टर (AHWR)

चरण-1 (PHWR)

- पहले चरण में विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया गया और प्लूटोनियम-239 को उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न किया गया।

- यहाँ ध्यान दें कि PHWRs को पहले चरण के लिए चुना गया था क्योंकि 1960 के दशक में भारत के पास यूरेनियम उपयोग के मामले में कुशल रिएक्टर डिज़ाइन था।

- यह अनुमान लगाया गया कि यूरेनियम समृद्धि सुविधाओं के निर्माण के बजाय, भारी पानी उत्पादन करना अधिक समझदारी होगी।

- इसके अलावा, प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर का उपयोग करना भी सही और समझदारी भरा निर्णय था। जबकि PHWR ने असमृद्ध यूरेनियम का उपयोग किया, लाइट वॉटर रिएक्टर्स को समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता थी। इसके अलावा, भारत ने PWHR के घटकों का घरेलू उत्पादन किया, जबकि LWRs के लिए यह संभव नहीं था।

- इसके अलावा, उपोत्पाद प्लूटोनियम-239 का उपयोग दूसरे चरण में किया जाएगा।

पहला चरण: निम्नलिखित रिएक्टर

- बॉयलिंग वॉटर रिएक्टर

- प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर

- प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर

BWR

- 1962 में, भारत ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया और दो BWR प्राप्त किए।

- पहला स्थापित रिएक्टर तारापुर में है।

- लाइट वॉटर को मध्यस्थ और कूलेंट के रूप में उपयोग किया गया।

- ईंधन के रूप में समृद्ध यूरेनियम का उपयोग किया गया।

PHWR

- जिसे CANDU - कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम के नाम से भी जाना जाता है।

- भारी पानी को मध्यस्थ और कूलेंट के रूप में उपयोग किया गया।

- प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में उपयोग किया गया।

- भारत के अधिकांश कार्यशील रिएक्टर यही हैं।

PWR

- लाइट वॉटर रिएक्टर

- लाइट वॉटर को मध्यस्थ और कूलेंट के रूप में उपयोग किया गया।

- ईंधन के रूप में समृद्ध यूरेनियम का उपयोग किया गया।

- इनमें सुरक्षा तंत्र का समावेश उनकी विशेषता है।

- ये जनरेशन III+ से संबंधित हैं।

भारत के पास रूस और फ्रांस से PWR हैं, जिसमें रूस का VVER: Voda Voda Energy Reactor शामिल है।

चरण-2 (FBR)

- दूसरे चरण में प्लूटोनियम-239 का उपयोग करके मिश्रित-ऑक्साइड ईंधन का उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में किया जाएगा। प्लूटोनियम-239 विघटन करके ऊर्जा उत्पन्न करता है, और धातु ऑक्साइड समृद्ध यूरेनियम के साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे अधिक प्लूटोनियम-239 उत्पन्न होता है।

- इसके अलावा, जब पर्याप्त मात्रा में प्लूटोनियम-239 बन जाता है, तब रिएक्टर में थोरियम का उपयोग किया जाएगा, जिससे यूरेनियम-233 का उत्पादन होगा। यह यूरेनियम तीसरे चरण के लिए महत्वपूर्ण है।

दूसरा चरण: केवल एक प्रकार का रिएक्टर

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

- पहला कलपक्कम, तमिलनाडु में स्थापित किया गया।

- यह Pu-239 का ईंधन के रूप में उपयोग करता है और U-238 को Pu-239 में परिवर्तित करता है।

- इसे फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर के नाम से भी जाना जाता है।

- इसमें कोई मध्यस्थ नहीं है।

- कूलेंट तरल सोडियम है।

चरण-3 (AHWR)

- चरण-3 का मुख्य उद्देश्य एक सतत परमाणु ईंधन चक्र प्राप्त करना है। उन्नत परमाणु प्रणाली का उपयोग यूरेनियम-233 और थोरियम के संयोजन के रूप में किया जाएगा। इस प्रकार, भारत के विशाल थोरियम का उपयोग किया जाएगा, एक थर्मल ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से।

- थोरियम का उपयोग अंतिम चरण के लिए सुरक्षित रखा गया था क्योंकि इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धता के बावजूद, ऊर्जा उत्पादन में थोरियम का उपयोग कुछ चुनौतियों से भरा रहा है। इसे सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता।

- चूंकि यह एक उर्वर सामग्री है, इसे केवल उस समय उपयोग किया जा सकता है जब इसमें अतिरिक्त विभाज्य सामग्री जोड़ी जाए, जैसे कि समृद्ध यूरेनियम, प्लूटोनियम, या यूरेनियम-233 (जो थोरियम के विकिरण के बाद प्राप्त होता है)।

- थोरियम न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में अधिक प्लूटोनियम उत्पन्न करने में अधिक कुशलता से मदद कर सकता है।

- इसलिए, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पहले, या दूसरे चरण के आरंभिक भाग में थोरियम का उपयोग करने से प्रारंभिक समय में परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वृद्धि की दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

- इन कारणों से, थोरियम का बड़े पैमाने पर उपयोग दूसरे चरण के बाद के हिस्से तक स्थगित किया गया। थोरियम को दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के संचालन के दौरान केवल एक अनुकूल बिंदु पर पेश किया जाएगा।

- थोरियम का उपयोग मुख्य रूप से तीसरे चरण में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाएगा।

AHWR: उन्नत भारी पानी रिएक्टर: BARC द्वारा विकसित किया जा रहा है

- ईंधन U-233 है लेकिन यह U-233 बनाने के लिए थोरियम का उपयोग करेगा, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

- कूलेंट के रूप में हल्का पानी।

- मॉडरेटर के रूप में भारी पानी।

परमाणु हथियार कार्यक्रम

साइरस की सफलता के बाद, स्वदेशी रिएक्टर जिसका नाम ध्रुव है, का विकास किया गया ताकि हथियारों के लिए Pu का स्वदेशी स्रोत प्राप्त किया जा सके। पहला परमाणु परीक्षण मई-1974 में "ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध" के नाम से किया गया, जिसे पीएम गांधी द्वारा एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में वर्णित किया गया। यह सभी विस्फोट फिशन उपकरण थे और उप-किलोटन उपकरण थे। परमाणु परीक्षण की उपज को TNT (ट्रिनिट्रोटोल्यूइन) के संदर्भ में किलोटन में व्यक्त किया जाता है। भारत के परमाणु परीक्षण के जवाब में एक कार्टेल का निर्माण हुआ जिसे परमाणु प्रदायक समूह (Nuclear Supplier Group) कहा गया। प्रारंभ में, इसे लंदन क्लब भी कहा जाता था, इसका उद्देश्य परमाणु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को नियंत्रित करना है और ऐसा करने के लिए यदि कोई देश परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त करना चाहता है लेकिन सदस्यता नहीं चाहता है तो इसे दो शर्तें पूरी करनी होंगी –

- NPT पर हस्ताक्षर करें।

- पूर्ण दायरा सुरक्षा अपनाएं, अर्थात् सभी वर्तमान और भविष्य की परमाणु सुविधाओं को IAEA के निरीक्षण में लाएं।

सदस्यता के लिए 5 शर्तें हैं –

- प्रौद्योगिकी का निर्यात करने की स्थिति में होना चाहिए।

- निर्देशों के साथ अनुपालन।

- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमाणु प्रसार को रोकने में योगदान।

- घरेलू स्तर पर प्रसार को संबोधित करने के लिए कदम उठाए हों।

- NPT या निम्नलिखित में से किसी एक संधि पर हस्ताक्षर करें, जिसने परमाणु-हथियार-मुक्त क्षेत्र की घोषणा की है।

- बैंगकॉक संधि – इसने दक्षिण-पूर्व को परमाणु-हथियार-मुक्त घोषित किया।

- पेलिंबांडा संधि – अफ्रीका को परमाणु-हथियार-मुक्त घोषित करने के लिए।

- ट्लाटेलोल्को संधि – लैटिन अमेरिका को परमाणु-हथियार-मुक्त घोषित करने के लिए।

- रारोटोंगा संधि – छोटे द्वीप राष्ट्रों को परमाणु-हथियार-मुक्त घोषित करने के लिए।

- सेमिपालातिंस्क संधि – मध्य एशिया को परमाणु-हथियार-मुक्त घोषित करने के लिए।

जब भारत ने परमाणु सहयोग समझौते के लिए बातचीत शुरू की, तो एक प्रश्न था – NSG अमेरिका, रूस, फ्रांस को भारत के साथ परमाणु प्रौद्योगिकी साझा करने की अनुमति क्यों देगा। सितंबर 2008 में विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने NSG को संबोधित किया और प्रतिबद्धताएं दीं –

- परमाणु परीक्षण पर स्वयं-लगाए गए प्रतिबंध।

अगले ही दिन अमेरिका ने एक प्रस्ताव लाया कि भारत के मामले में दो में से कोई भी शर्त लागू नहीं होगी और यह सदस्य से परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकता है। इसे विशेष साफ छूट (special clean waiver) के रूप में वर्णित किया गया, आज तक NSG ने ऐसी छूट केवल एक देश को दी है। परमाणु दायित्व अधिनियम पर असहमति के बाद, अमेरिका ने NSG के अध्यक्ष को IAEA को शर्तों के fulfillment के संबंध में एक पत्र लिखने के लिए मजबूर किया। इसके बाद, अमेरिका, रूस, और फ्रांस, विशेष रूप से अमेरिका ने जोर देना शुरू किया कि भारत को NSG की सदस्यता प्राप्त करनी चाहिए। दायित्व का मुद्दा 2015 में हल हुआ और पहली बार जून-2016 में सदस्यता का दावा किया गया जब NSG की बैठक सियोल में हुई। मतदान के दौरान, चीन और 9 अन्य देशों ने हमारे खिलाफ वोट दिया। उनका तर्क था कि भारत NPT का सदस्य नहीं है, जो एक अनिवार्य खंड है। दूसरी ओर, यह कहा गया कि मानदंड आधारित दृष्टिकोण के बजाय प्रदर्शन आधारित दृष्टिकोण होना चाहिए जहाँ गैर-प्रसार प्रमाण पत्र पर विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद, चीन ने प्रस्तावित किया कि सभी गैर-NPT देशों जैसे इज़राइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान को भी भारत के साथ सदस्य बनाया जाए और इसके लिए यह एक दो-चरणीय सूत्र विकसित करेगा, जिसमें 2 साल से अधिक समय बिताया गया लेकिन उस सूत्र का कोई संकेत नहीं मिला। वे केवल प्रवेश में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत एक बहुआयामी रणनीति पर काम कर रहा है –

- इसने MTCR, ऑस्ट्रेलिया समूह, वासेनार व्यवस्था जैसे बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं की सदस्यता प्राप्त की है, साथ ही NSG ये तीन प्रौद्योगिकी अस्वीकरण व्यवस्था का निर्माण करते हैं।

- भारत इस संदर्भ में चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, जिसमें दो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुए हैं - वुहान और चेन्नई में। यदि चीन सहमत नहीं होता है, तो अगला विकल्प 47 अन्य सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना है।

सदस्यता के निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव होंगे –

- यह संवेदनशील परमाणु प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सुगम बनाएगा, जो बदले में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को वांछित दिशा में आगे बढ़ाएगा।

- सदस्य होने के नाते भारत विशेष रूप से पड़ोस में परमाणु प्रौद्योगिकी का निर्यात कर सकेगा।

1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत पांच परमाणु परीक्षण किए गए। इनमें से 4 फिशन उपकरण थे और एक थर्मोन्यूक्लियर उपकरण था, कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया ताकि वैश्विक समुदाय को यह संदेश मिल सके कि इसका उद्देश्य हमले करना नहीं, बल्कि रक्षा करना है, यही कारण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता श्री के. सुब्रहमण्यन ने की, ने परमाणु सिद्धांत का मसौदा तैयार करने के लिए कहा। इसे 1999 में सार्वजनिक किया गया और 4 जनवरी 2003 को अपनाया गया।

सिद्धांत के मुख्य बिंदु

1. पहले उपयोग का कोई अधिकार नहीं

जब परमाणु सिद्धांत पर चर्चा और बहस की गई, तब तीन विचारधाराएँ थीं -

- प्राग्मेटिज़्म (पहले उपयोग के खिलाफ)

- मैक्सिमलिज़्म (पहले उपयोग के समर्थन में)

- अस्वीकृति

अंततः, प्राग्मेटिक विचारधारा का वर्चस्व रहा और पहले उपयोग का कोई अधिकार नहीं अपनाया गया। इसका अर्थ है कि भारत पहले परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन यदि हमला किया जाता है तो वह व्यापक प्रतिशोध करेगा जिससे अस्वीकार्य नुकसान होगा।

इसे दूसरे हमले की क्षमता के रूप में जाना जाता है। दूसरे हमले की परमाणु क्षमता रखने के लिए आवश्यक है कि सभी तीन अंग (सेना, नौसेना, वायुसेना) के पास परमाणु हथियारों को पहुँचाने का तंत्र हो। विशेष रूप से, नौसेना के पास एक पनडुब्बी होनी चाहिए जो परमाणु मिसाइलों का उपयोग कर सके। यह क्षमता तब पूरी हुई जब INS-अरिहंत को शामिल किया गया, जो सागरिका मिसाइल का उपयोग करता है जो परमाणु वारहेड ले जा सकती है, लेकिन विश्वसनीय क्षमता के लिए कम से कम 4-5 पनडुब्बियाँ होनी चाहिए, जिस पर भारत रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ बातचीत कर रहा है।

2003 में जब इस सिद्धांत को अपनाया गया, तब एक हल्का संशोधन किया गया क्योंकि निम्नलिखित धारा यह कहती है कि चाहे कोई देश परमाणु हथियार वाला हो या न हो, यदि वह हमारे खिलाफ जैविक या रासायनिक हथियारों का उपयोग करता है, तो प्रतिशोध परमाणु हथियारों के रूप में होगा।

यह पहले उपयोग के अधिकार का थोड़ा सा कमी लग सकता है, लेकिन यह एक प्रतिकारक है जिसे भारत को प्रदर्शित करना है क्योंकि उसके पास जैविक या रासायनिक हथियारों का भंडार या उत्पादन सुविधा नहीं है, बल्कि यह जैविक और विषाक्तकन्वेंशन तथा रासायनिक हथियारों के कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से मान्यता दी है कि हम न तो ऐसे हथियारों का उत्पादन करते हैं और न ही हमारे पास उनका भंडार है। 2010 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा था कि पहले उपयोग का वादा केवल गैर-परमाणु हथियार वाले देशों के प्रति है, कभी-कभी यह बहस होती है कि भारत को पहले उपयोग की नीति की ओर बढ़ना चाहिए, जिसे निम्नलिखित संरचनात्मक कारकों द्वारा समर्थित किया गया है -

- भारत की तकनीकी स्थिति आज 2003 की तुलना में बहुत बेहतर है, इसलिए बदलाव संभव है।

- भारतीय और चीनी के बीच पारंपरिक युद्ध के मामले में अंतर बढ़ गया है, चीन द्वारा प्राप्त लाभ को संतुलित करने के लिए पहले हमले का विकल्प अपनाया जा सकता है।

- पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में अपनाया है, ये हमले समय के साथ बड़े नुकसान का कारण बने हैं, इसलिए पहले हमले का विकल्प विचारणीय होना चाहिए।

पहले उपयोग का कोई अधिकार नहीं के साथ कई सकारात्मकताएँ भी जुड़ी हैं -

- यदि दो देशों की पहले उपयोग का कोई अधिकार नहीं की नीति है, तो परमाणु युद्ध की संभावना न्यूनतम है, इसके विपरीत, यदि दोनों देशों की पहले उपयोग की नीति है, तो परमाणु युद्ध की संभावना अधिकतम है।

- पहले उपयोग का कोई अधिकार नहीं राजनीतिक नेतृत्व को अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाव से बचाता है।

- पहले उपयोग का कोई अधिकार नहीं अपनाने से शस्त्रों की दौड़ में भागीदारी से बचा जा सकता है, लेकिन पहले उपयोग में हमलावर के पास प्रतिकूल की तुलना में अधिक हथियार और मिसाइलें होनी चाहिए।

- पहले उपयोग का कोई अधिकार नहीं परमाणु समझौतों पर हस्ताक्षर करते समय एक महत्वपूर्ण कारक था और NSG ने भारत को विशेष रूप से क्लीन वायवर दिया, नीति में बदलाव इन व्यवस्थाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। नीति में बदलाव करने के बजाय, एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और पनडुब्बी और बेहतर लड़ाकू विमानों के माध्यम से परमाणु क्षमता में सुधार करना चाहिए। इससे प्रतिकारी की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

- भारत गैर-परमाणु हथियार वाले देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा - भारत परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक प्रतिबंध की नीति जारी रखेगा।

- निर्णय लेने के लिए एक परमाणु कमांड प्राधिकरण है जिसमें राजनीतिक परिषद शामिल है, जिसका नेतृत्व पीएम करते हैं। कार्यकारी परिषद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और वायु मार्शल के रैंक के अधिकारी के तहत रणनीतिक बल कमान है। अंतिम निर्णय राजनीतिक परिषद में होता है, लेकिन कार्यान्वयन की जिम्मेदारी रणनीतिक बल कमान पर होती है। प्रोटोकॉल के अनुसार जब पीएम उपलब्ध नहीं होते हैं तो यह जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी जाती है।

विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिकारक

इस नीति के अनुसार, भारत हमेशा अस्वीकार्य नुकसान पहुँचाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम संख्या में परमाणु हथियार बनाए रखेगा। यह समझने के लिए कि हमारे देश के लिए क्या अस्वीकार्य है, उनके समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और रक्षा सेटअप को समझना महत्वपूर्ण है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी

बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र परिवार के भीतर विश्व की “परमाणु ऊर्जा शांति और विकास” संगठन के रूप में जाने जाने वाली, IAEA परमाणु क्षेत्र में सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है।

स्थापना:

- IAEA की स्थापना 1957 में परमाणु प्रौद्योगिकी की खोजों और विभिन्न उपयोगों के कारण उत्पन्न गहरे भय और अपेक्षाओं के जवाब में की गई थी।

मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया।

उद्देश्य:

- एजेंसी अपने सदस्य देशों और विश्व भर में कई साझेदारों के साथ मिलकर परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य करती है।

- 2005 में, इसे एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व के लिए उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

भारत के परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड

- भारत के परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

- यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है और बिजली के लिए परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है।

- NPCIL का प्रशासन परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) द्वारा किया जाता है।

- 2020 के अनुसार, देश में 22 रिएक्टर हैं जिनकी स्थापित क्षमता 6780 MWe है और ये 80% से अधिक संयंत्र लोड गुणांक पर कार्यरत हैं।

- इनमें से अठारह रिएक्टर दबावित भारी जल रिएक्टर (PHWRs) हैं और चार हल्के जल रिएक्टर (LWRs) हैं।

स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (SIPRI)

- SIPRI एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, शस्त्रों, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित है।

- 1966 में स्टॉकहोम में स्थापित, SIPRI खुली स्रोतों पर आधारित डेटा, विश्लेषण और सिफारिशें नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और रुचि रखने वाले जनता को प्रदान करता है।

परमाणु हथियारों के गैर-प्रसार संधि (NPT)

- NPT एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य है:

- परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना,

- परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना,

- और परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना।

- यह परमाणु हथियार वाले राज्यों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- 1968 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई, यह संधि 1970 में लागू हुई।

- कुल 191 राज्यों ने इस संधि में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें पांच परमाणु हथियार वाले राज्य शामिल हैं।

भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति

- भारत एकमात्र विकासशील देश है जिसने अपने स्वयं के परमाणु रिएक्टरों का उपयोग करके बिजली बनाई है, जिन्हें देश में विकसित, परीक्षण और चालू किया गया है।

- परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है।

- वैश्विक बिजली उत्पादन के संदर्भ में, भारत 3rd स्थान पर है, जो कुल 1207 टेरावाट-घंटे (TWh) बिजली उत्पन्न करता है।

- भारत परमाणु रिएक्टरों की संख्या के लिए दुनिया में 7वें स्थान पर है।

- देश भर में 7 पावर प्लांट्स में 23 से अधिक परमाणु रिएक्टर स्थित हैं।

- ये रिएक्टर कुल 6780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।

- भारत का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 3.2% से बढ़ाकर 5% करना है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2031 है।

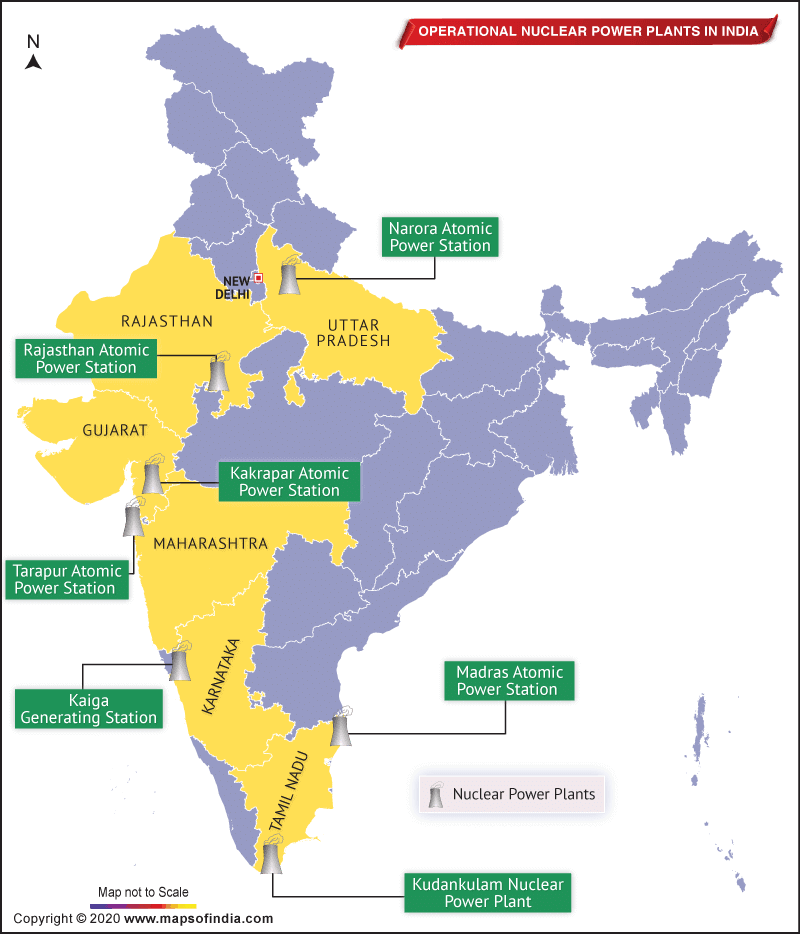

भारत में परिचालन परमाणु ऊर्जा योजनाएँ:

आगे का रास्ता

उपलब्ध संसाधनों का उपयोग: देश में यूरेनियम के अनुमानित प्राकृतिक भंडार लगभग 70,000 टन और थोरियम के लगभग 3,60,000 टन हैं। इसलिए, भारत अपने उपयोग किए जाने वाले अधिकांश यूरेनियम का आयात करता है। हालांकि, यह महंगा और भू-राजनीतिक रूप से जटिल है। यूरेनियम के आयात पर बड़े खर्च करने के बजाय, इसे थोरियम को विभाज्य यूरेनियम में परिवर्तित करने वाले परियोजनाओं में महत्वाकांक्षी निवेश करना चाहिए और ऊर्जा उत्पादन करना चाहिए।

- पूर्व-परियोजना मुद्दों का समाधान: सरकार को नए स्थलों पर भूमि अधिग्रहण, विभिन्न मंत्रालयों से मंजूरी, विशेष रूप से पर्यावरण मंत्रालय से और समय पर विदेशी सहयोगियों को खोजने से संबंधित पूर्व-परियोजना गतिविधियों से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। इसके अलावा, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की पूंजी लागत को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।

- सुरक्षा चिंताओं का समाधान: सुरक्षा एक प्रमुख चिंता है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाना चाहिए। परमाणु दुर्घटना के डर से परमाणु ऊर्जा उत्पादन को पूरी तरह से समाप्त करना गलत कदम होगा। यदि परमाणु ऊर्जा को सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन करते हुए उत्पन्न किया जाता है, तो विनाशकारी दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। इस संबंध में, देश में परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण की स्थापना करना जल्द से जल्द परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए मददगार होगा।

- प्रौद्योगिकी समर्थन: पुनः प्रसंस्करण और समृद्धि क्षमता को भी भारत में बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत को खर्च किए गए ईंधन का पूरी तरह से उपयोग करने और उसकी समृद्धि क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|

FAQs on भारत में नाभिकीय ऊर्जा - विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE

| 1. भारत में नाभिकीय ऊर्जा का महत्व क्या है? |  |

| 2. भारत में नाभिकीय ऊर्जा के विकास की चुनौतियाँ क्या हैं? |  |

| 3. भारत की नाभिकीय ऊर्जा नीति क्या है? |  |

| 4. नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग के क्या लाभ हैं? |  |

| 5. भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की संख्या कितनी है? |  |