नवीकरणीय और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

नवीकरणीय और गैर-पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है:

'कोल बेड मीथेन' और 'शेल गैस' नामक दो गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में, निम्नलिखित 'कथनों' पर विचार करें:

- कोल बेड मीथेन कोयले की परतों से निकाली जाने वाली शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है जिसे बारीक कणों वाली अवसादी चट्टानों से निकाला जा सकता है।

- भारत में कोयला-तल मीथेन के प्रचुर स्रोत मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई शेल गैस स्रोत नहीं मिला है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- केवल 1

- केवल 2

- 1 और 2 दोनों

- न तो 1, न ही 2

सीबीएम = मीथेन

शेल गैस = बहुत सारी मीथेन + थोड़ा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन + बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड ।

भारत में प्रचुर मात्रा में शेल भंडार मौजूद हैं।

जैविक ईंधन [परंपरागत स्रोत]

- जैविक ईंधन एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जो पौधों और जानवरों के अपशिष्ट से प्राप्त होता है।

- जैविक ईंधन से ऊर्जा (जैविक ईंधन रूपांतरण) जलने या प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने जैविक अणुओं की रासायनिक बंधनों को तोड़ने पर मुक्त होती है।

- जैविक ईंधन का उपयोग सीधे किया जा सकता है या इसे अधिक सुविधाजनक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और फिर उपयोग किया जा सकता है।

जैविक ईंधन के स्रोत

- लकड़ी उद्योग के उपोत्पाद, कृषि फसलें और उनके उपोत्पाद, वन से कच्चा माल, घरेलू अपशिष्ट के मुख्य भाग और लकड़ी।

- ठोस जैविक ईंधन: लकड़ी की लकड़ियाँ और लकड़ी की पेलेट्स, कोयला, कृषि अपशिष्ट (डंठल और अन्य पौधों के अवशेष), जानवरों का अपशिष्ट (गोबर), जल पौधे (केल्प और जल हाइसिंथ्स), शहरी अपशिष्ट (कागज, कार्डबोर्ड और अन्य ज्वलनशील सामग्री)।

गैस और तरल जैव ईंधनों में परिवर्तन

- जैविक पदार्थ का परिवर्तन: हम जैविक पदार्थ को डिस्टिल करके तरल जैसे एथेनॉल और बायोडीज़ल में बदल सकते हैं।

- ब्रीकेट्स बनाना: ढीले जैविक पदार्थ का उपयोग करने के बजाय, हम इसे ब्रीकेट्स में दबाते हैं, जो संभालने में आसान कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स जैसे होते हैं।

- कोयले का प्रतिस्थापन: ये ब्रीकेट्स पुराने भट्टियों या गैसिफायर नामक मशीनों में कोयले की जगह ले सकते हैं, जिससे उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है।

- गैसीफिकेशन जादू: गैसिफायर ठोस चीजों जैसे जैविक पदार्थ को एक उपयोगी गैस में बदलते हैं जिसे प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है।

- गैसीय जैव ईंधन: जैविक पदार्थ गैसों जैसे प्राकृतिक गैस और लकड़ी की गैस में भी बदल सकता है, जो अच्छे विकल्प हैं।

जैविक पदार्थ के उपयोग

- विकसित दुनिया में, जैविक पदार्थ संयुक्त गर्मी और बिजली उत्पादन जैसे अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

- जैविक ऊर्जा घरेलू हीटिंग और सामुदायिक हीटिंग अनुप्रयोगों के लिए स्वच्छ गर्मी के स्रोत के रूप में महत्व प्राप्त कर रही है।

जैविक ऊर्जा के लाभ

- कार्बन तटस्थता: जब हम जैविक पदार्थ जैसे लकड़ी या कृषि अपशिष्ट को जलाते हैं, तो यह हवा में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ता। इसका कारण यह है कि पौधों ने बढ़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया और जलने पर इसे छोड़ते हैं, जिससे संतुलन बना रहता है।

- महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत: जैविक पदार्थ ऊर्जा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो दुनिया भर में कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस के बाद आता है।

- नवीनीकरणीय और प्रचुर मात्रा में: यह नवीनीकरणीय भी है, यानी हम इसे बिना समाप्त हुए लगातार उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, यह विभिन्न रूपों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कि लकड़ी, कृषि का बचे हुआ सामान, पशु अपशिष्ट, और यहां तक कि शहर का कचरा।

- जैव-ऊर्जा का वादा: जैविक पदार्थ से बने जैवगैस जैसे जैव-ऊर्जा को विश्व स्तर पर सतत विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

बायोगैस संयंत्र

- बायोगैस संयंत्र में दो प्रमुख घटक होते हैं: एक डाइजेस्टर (या किण्वन टैंक) और एक गैस धारक।

- गैस धारक डाइजेस्टर (एरोबियोसिस) को हवा से कटता है और उत्पन्न गैस को इकट्ठा करता है।

- कोई भी जैविक नष्ट होने योग्य (जो बैक्टीरिया द्वारा विघटित किया जा सकता है) पदार्थ को मिथेन-उत्पादक (methanogenic) बैक्टीरिया द्वारा एरोबिक रूप से किण्वित किया जा सकता है।

- गौमूत्र या मल को इकट्ठा किया जाता है और बायोगैस डाइजेस्टर या किण्वक (एक बड़ा बर्तन जिसमें किण्वन हो सकता है) में डाला जाता है।

- मिथेन-उत्पादक बैक्टीरिया (CH4 उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया) की उपस्थिति में एक श्रृंखला की रासायनिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं, जो CH4 और CO2 के उत्पादन की ओर ले जाती हैं।

पेट्रो फसलें (पौधे)

- हालिया अनुसंधान बताते हैं कि हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करने वाले पौधे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत बन सकते हैं, जो अनंत और तरल ईंधन के लिए आदर्श हो सकते हैं।

- इन पौधों को पेट्रोप्लांट्स/पेट्रोफसलें कहा जाता है, जिन्हें उन भूमि पर उगाया जा सकता है जो कृषि के लिए अनुपयुक्त हैं और जंगलों से ढकी नहीं हैं। जट्रोफा कुरकस एक महत्वपूर्ण पेट्रो पौधा है।

- जट्रोफा कुरकस के लेटेक्स को एकत्र करके बायोक्रूड प्राप्त किया जा सकता है।

- बायोक्रूड तरल, टेरपेनॉइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, फाइटोस्टेरोल्स, वैक्स और अन्य संशोधित आइसोप्रेनॉइड यौगिकों का एक जटिल मिश्रण है।

- बायोक्रूड का हाइड्रो क्रैकिंग इसे कई उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित कर सकता है जैसे कि गैसोलीन (वाहन ईंधन), गैस ऑयल और केरोसिन।

- कुछ संभावित पेट्रो-फसल प्रजातियाँ परिवार Asclepiadaceae और Euphorbiaceae से संबंधित हैं।

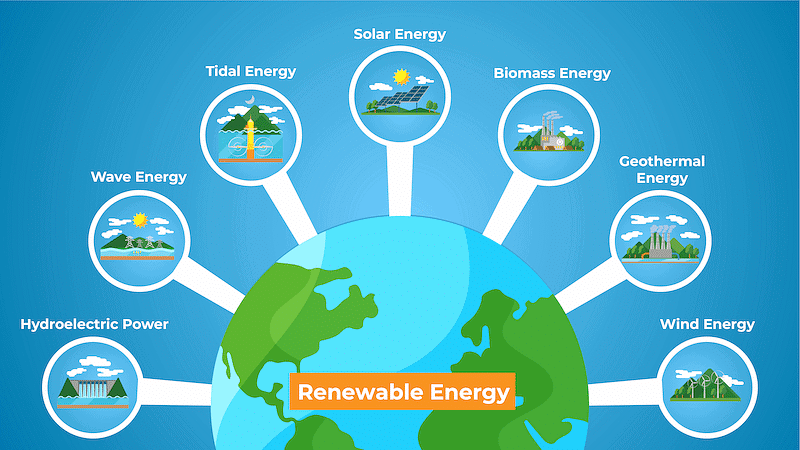

भू-तापीय ऊर्जा

- भू-तापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न प्राकृतिक गर्मी है, जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने और भवनों को गर्म करने के लिए किया जा सकता है।

- पृथ्वी का केंद्र बहुत गर्म है और इस भू-तापीय ऊर्जा का उपयोग करना संभव है।

- ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ज्वालामुखी, गर्म झरने और गीज़र होते हैं, और महासागरों तथा समुद्रों के पानी के नीचे मीथेन होता है।

- कुछ देशों, जैसे कि अमेरिका में, गर्म पानी के भंडार से पानी को पंप किया जाता है और घरों को गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है।

- भू-तापीय संसाधन तीन प्रमुख श्रेणियों में आते हैं: i) जियोप्रेसurized क्षेत्र, ii) गर्म पत्थर क्षेत्र और iii) हाइड्रोथर्मल संकुलन क्षेत्र। इनमें से केवल पहले का वर्तमान में व्यावसायिक आधार पर उपयोग किया जा रहा है।

भारत में भू-उष्मीय ऊर्जा

- भारत में, उत्तर-पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी तटीय क्षेत्र को भू-उष्मीय क्षेत्रों के रूप में माना जाता है।

- भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने पहले ही 350 से अधिक गर्म जल स्रोत स्थलों की पहचान की है, जिन्हें भू-उष्मीय ऊर्जा के लिए अन्वेषण किया जा सकता है।

- पुगा घाटी लद्दाख क्षेत्र में सबसे आशाजनक भू-उष्मीय क्षेत्र है।

भू-उष्मीय ऊर्जा का पर्यावरणीय प्रभाव

- भू-उष्मीय ऊर्जा कई पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न कर सकती है, जिसमें स्थल पर शोर, गैस का उत्सर्जन और ड्रिलिंग स्थलों पर व्यवधान शामिल हैं।

- भाप में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, जिसमें सड़ते अंडों जैसी गंध होती है, जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है।

- भाप में मौजूद खनिज मछलियों के लिए भी विषाक्त होते हैं और ये पाइपों और उपकरणों के लिए संक्षारक होते हैं, जिसके लिए निरंतर रखरखाव की आवश्यकता होती है।

हाइड्रोजन ऊर्जा

- हाइड्रोजन: भविष्य का ईंधन: कई वैज्ञानिक हाइड्रोजन गैस को भविष्य का प्राथमिक ईंधन मानते हैं।

- स्वच्छ जलन: जब हाइड्रोजन जलता है, तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलवाष्प बनाता है, जो प्रदूषण नहीं करता। ईंधन कोशिकाओं में, हाइड्रोजन सीधे बिजली में परिवर्तित होता है।

पर्यावरणीय लाभ: हाइड्रोजन का व्यापक उपयोग वायु प्रदूषण और वैश्विक तापमान वृद्धि के जोखिम को काफी कम कर सकता है क्योंकि यह CO2 का उत्सर्जन नहीं करता।

उत्पादन चुनौतियाँ: जबकि हाइड्रोजन स्वच्छ है, व्यवसायिक उपयोग के लिए शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त करना कठिन है। यह आमतौर पर अन्य तत्वों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन या नाइट्रोजन के साथ मिश्रित होता है, और इसे अलग करने में बहुत अधिक ऊर्जा और धन की आवश्यकता होती है।

शैवाल समाधान: वैज्ञानिक बड़े, नियंत्रित सेटअप में शैवाल से हाइड्रोजन उत्पादन के तरीकों की खोज कर रहे हैं। वे शैवाल को हाइड्रोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण में बदलाव करने की भी कोशिश कर रहे हैं।

विविध उपयोग की संभावना: यदि हम ईंधन कोशिकाओं जैसी तकनीकों को सस्ता बना सकते हैं, तो हाइड्रोजन रोशनी से लेकर परिवहन तक सब कुछ के लिए एक गेम-चेंजर हो सकता है, जो एक स्वच्छ, सस्ती ऊर्जा विकल्प प्रदान करता है।

ईंधन सेल तकनीक

- ईंधन सेल अत्यधिक कुशल शक्ति उत्पन्न करने वाली प्रणालियाँ हैं जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया में ईंधन (हाइड्रोजन) और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली उत्पन्न करती हैं।

- ईंधन सेल इलेक्ट्रोकेमिकल उपकरण हैं जो एक ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे और बहुत कुशलता से बिजली (DC) और गर्मी में परिवर्तित करते हैं, जिससे दहन की आवश्यकता खत्म हो जाती है।

- हाइड्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड सबसे सामान्य प्रकार के ईंधन सेल हैं, हालांकि मेथनॉल, एथानॉल, और प्राकृतिक गैस पर चलने वाले ईंधन सेल भी उपलब्ध हैं।

- ऐसे सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन यौगिकों का मिश्रण है।

- एक ईंधन सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोड पर और हाइड्रोजन दूसरे पर गुजरती है, और वे इलेक्ट्रोकेमिकल रूप से प्रतिक्रिया करके बिजली, पानी और गर्मी उत्पन्न करते हैं।

- हालांकि तेजी से प्रगति हुई है; उच्च प्रारंभिक लागत अभी भी ईंधन सेल के व्यापक व्यावसायीकरण में सबसे बड़ा बाधा है।

- तेजी से समाप्त हो रहे जीवाश्म ईंधन के स्रोत और ऊर्जा की बढ़ती मांग ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज को आवश्यक बना दिया है, जिन्हें नवीकरणीय या अव्ययशील कहा जाता है। हम अव्ययशील ऊर्जा संसाधनों को ‘वे संसाधन जो बिना समाप्त हुए प्राप्त किए जा सकते हैं’ के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश संसाधन प्रदूषण से मुक्त होते हैं और इनमें से कुछ का उपयोग सभी स्थानों पर किया जा सकता है। ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन गैर-परंपरागत या अव्ययशील या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के रूप में भी जाने जाते हैं। ये ऊर्जा स्रोत सूर्य, बहते पानी, हवा, हाइड्रोजन और भू-तापीय हैं। हमें नवीकरणीय सौर ऊर्जा सीधे सूर्य से और अप्रत्यक्ष रूप से बहते पानी, हवा और जैव-भार से मिलती है। जैसे जीवाश्म ईंधन और परमाणु शक्ति, इन सभी वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अपने-अपने लाभ और हानि हैं। हम इनमें से कुछ पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

सौर ऊर्जा

- प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा का उपयोग ताप, प्रकाश और बिजली के रूप में सौर सेल्स के माध्यम से किया जा सकता है।

- प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा का उपयोग विभिन्न उपकरणों के माध्यम से किया जा सकता है, जो मुख्यतः तीन प्रकार की प्रणालियों में वर्गीकृत होते हैं: a) पासिव, b) सक्रिय, c) फोटovoltaic।

पासिव सौर ऊर्जा

- जैसा कि आप जानते हैं, सौर ऊर्जा का कुछ सबसे प्रारंभिक उपयोग पासिव स्वभाव का था, जैसे समुद्री पानी को वाष्पित करके नमक का उत्पादन करना और खाद्य सामग्री तथा कपड़ों को सुखाना।

- वास्तव में, सौर ऊर्जा अभी भी इन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा रही है। सौर ऊर्जा के हाल के पासिव उपयोगों में खाना बनाना, गर्म करना, ठंडा करना और घरों तथा इमारतों के लिए दिन का प्रकाश प्रदान करना शामिल है।

सौर ऊर्जा का सक्रिय उपयोग

- सक्रिय सौर हीटिंग और कूलिंग सिस्टम सौर कलेक्टरों पर निर्भर करते हैं, जिन्हें आमतौर पर छतों पर स्थापित किया जाता है।

- ऐसे सिस्टम को गर्मी को वितरित करने के लिए तरल पदार्थों को चलाने या पंखे द्वारा हवा उड़ााने के लिए पंप और मोटरों की आवश्यकता होती है।

- विभिन्न प्रकार के सक्रिय सौर हीटिंग सिस्टम उपलब्ध हैं। इन सिस्टम का मुख्य उपयोग गर्म पानी प्रदान करना है, जो मुख्य रूप से घरेलू उपयोग के लिए होता है।

सौर कोशिकाएँ या फोटोवोल्टाइक तकनीक

- सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा (प्रत्यक्ष वर्तमान, DC) में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे फोटोवोल्टाइक (PV) कोशिकाएँ कहा जाता है।

- फोटोवोल्टाइक कोशिकाएँ सिलिकॉन और अन्य सामग्रियों से बनी होती हैं। जब सूरज की रोशनी सिलिकॉन परमाणुओं पर पड़ती है, तो यह इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देती है। इस सिद्धांत को 'फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव' कहा जाता है।

- एक सामान्य सौर कोशिका एक पारदर्शी वाफर होती है जिसमें एक बहुत पतला अर्धचालक होता है।

- सूर्य की रोशनी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करती है और उन्हें प्रवाहित करती है, जिससे एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है।

सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 'फोटोवोल्टिक्स' एक ऐसी तकनीक है जो प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करके बिजली उत्पन्न करती है, जबकि 'सोलर थर्मल' एक ऐसी तकनीक है जो सूर्य की किरणों का उपयोग करके ऊष्मा उत्पन्न करती है जिसका उपयोग आगे बिजली उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है।

- फोटोवोल्टिक्स प्रत्यावर्ती धारा (एसी) उत्पन्न करता है, जबकि सौर तापीय प्रत्यक्ष धारा (डीसी) उत्पन्न करता है।

- भारत में सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, परंतु फोटोवोल्टिक्स के लिए नहीं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

- केवल 1

- केवल 2 और 3

- 1, 2 और 3

- कोई नहीं

स्पष्टीकरण:

प्रकाश विद्युत प्रभाव = जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं [फोटॉन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देते हैं]।

फोटोवोल्टिक = यदि हटाए गए इलेक्ट्रॉनों को कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित किया जाए तो विद्युत प्रवाह (वोल्टेज या संभावित अंतर) उत्पन्न होगा = सौर पैनल । [विद्युत प्रवाह कुछ और नहीं बल्कि उच्च क्षमता वाले क्षेत्र से कम क्षमता वाले क्षेत्र (अधिक इलेक्ट्रॉनों से कम इलेक्ट्रॉन वाले क्षेत्र) की ओर इलेक्ट्रॉनों की गति है]

सौर तापीय = प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करना = सौर कुकर, सौर वॉटर हीटर ।

फोटोवोल्टिक्स प्रत्यक्ष धारा (डीसी) उत्पन्न करते हैं। [घूर्णन = एसी, स्थिर = डीसी। इलेक्ट्रिक जनरेटर, पवन टरबाइन एसी उत्पन्न करते हैं जबकि सौर पैनल डीसी उत्पन्न करते हैं]

सौर तापीय ऊर्जा का उपयोग ज़्यादातर पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। टर्बाइन को घुमाने के लिए गर्म पानी की भाप का उपयोग करके बिजली पैदा की जा सकती है = AC करंट।

भारत में सौर पैनल और सौर कुकर दोनों का निर्माण किया जाता है। [क्या आपको भारत-अमेरिका WTO 'घरेलू सामग्री' विवाद याद है?]

उत्तर: a) केवल 1

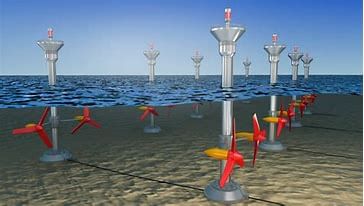

ज्वारीय ऊर्जा

- ज्वारीय ऊर्जा परियोजनाएँ ज्वार की ऊर्जा को प्रवाहित होने के दौरान पकड़ने का प्रयास करती हैं।

- एक ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन स्थल के लिए मुख्य मानदंड यह है कि औसत ज्वारीय अंतर 5 मीटर से अधिक होना चाहिए।

- ज्वारीय ऊर्जा को एक बांध बनाकर संचालित किया जाता है जो एक खाड़ी या मुहाने के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करता है, जिससे एक जलाशय का निर्माण होता है।

- जब ज्वार बढ़ता है, तो प्रारंभ में पानी को खाड़ी में प्रवेश करने से रोका जाता है। फिर जब ज्वार ऊँचा होता है और टरबाइनों को चलाने के लिए पर्याप्त पानी होता है, तो बांध खोला जाता है और पानी उसके माध्यम से जलाशय (खाड़ी) में प्रवाहित होता है, जिससे टरबाइनों के ब्लेड घूमते हैं और बिजली उत्पन्न होती है।

- जब जलाशय (खाड़ी) भर जाता है, तो बांध बंद कर दिया जाता है, प्रवाह को रोकते हुए और पानी को जलाशय में रोकने के लिए जब ज्वार गिरता है (उलट ज्वार), जलाशय का स्तर महासागर की तुलना में अधिक होता है।

- फिर बांध खोला जाता है ताकि टरबाइनों को चलाया जा सके (जो उलटने योग्य होते हैं), और जैसे ही पानी जलाशय से बाहर निकाला जाता है, बिजली का उत्पादन होता है।

- ज्वारीय ऊर्जा को पकड़ने के लिए बने बांध वनस्पति और वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

जल विद्युत ऊर्जा

- जल विद्युत ऊर्जा, बहते पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके बिजली बनाती है।

- गिरते पानी की शक्ति का उपयोग करके बिजली का उत्पादन जल विद्युत या हाइडेल पावर कहलाता है। यह थर्मल या नाभिकीय शक्ति से सस्ती है।

- पानी को उच्च स्तर पर संग्रहीत करने के लिए डेम बनाए जाते हैं; जिसे गिराकर टरबाइन घुमाए जाते हैं जो बिजली उत्पन्न करते हैं।

- जल विद्युत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक बार डेम बन जाने पर और टरबाइन काम करने लगने पर, यह अपेक्षाकृत सस्ता और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होता है।

- हालांकि, जल विद्युत के कुछ नुकसान भी हैं, डेम का निर्माण प्राकृतिक आवासों को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाता है और उनमें से कुछ हमेशा के लिए खो जाते हैं।

नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)

- यह मंत्रालय 1992 में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया था। इसे अक्टूबर 2006 में अपना वर्तमान नाम दिया गया।

- मंत्रालय मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है:

- अनुसंधान और विकास,

- बौद्धिक संपदा संरक्षण, और

- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि पवन ऊर्जा, छोटे जल, बायोगैस, और सौर ऊर्जा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, प्रचार, और समन्वय।

उद्देश्य

- भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए और नवीकरणीय ऊर्जा का विकास और तैनाती करना।

मिशन

- ऊर्जा सुरक्षा लाना;

- स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाना;

- ऊर्जा की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाना;

- ऊर्जा की सामर्थ्य में सुधार करना; और

- ऊर्जा समानता को अधिकतम करना।

पहल

- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM)

- दूरस्थ गांवों के लिए प्रकाशन कार्यक्रम

- राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (NBMMP)

- सौर लालटेन कार्यक्रम LALA

- सौर थर्मल ऊर्जा प्रदर्शन कार्यक्रम

- राष्ट्रीय बायोमास कुकस्टोव्स पहल (NBCI)

- राष्ट्रीय ऑफशोर विंड एनर्जी प्राधिकरण

मुख्य कार्यात्मक क्षेत्र

- भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA)

- एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (IREP);

- अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों के आयोग (CASE);

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम)

- इसे राष्ट्रीय सौर मिशन के नाम से भी जाना जाता है

उद्देश्य

- भारत को सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना, ताकि इसके प्रसार के लिए नीति संबंधी परिस्थितियाँ जल्दी से बनाई जा सकें।

- भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों को संबोधित करते हुए पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना।

- जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक प्रयास में भारत का प्रमुख योगदान।

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक हिस्सा होने के नाते कई पहलों में से एक।

- यह कार्यक्रम 2010 में उद्घाटन किया गया।

- प्रारंभिक लक्ष्य 2022 तक 20GW था और 2015 के संघीय बजट में इसे 100 GW में बढ़ा दिया गया।

- दीर्घकालिक लक्ष्य: सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता बनना; ऊर्जा उत्पादन में अधिकतम।

- तत्काल लक्ष्य: देश में सौर प्रौद्योगिकी के प्रवेश के लिए एक सक्षम वातावरण स्थापित करना।

तीन चरणों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं

- पहला चरण 2010-13

- दूसरा चरण 2013–17

- तीसरा चरण 2017–22

- हर चरण में प्रगति की समीक्षा की जाएगी और भविष्य के लक्ष्यों के लिए रोडमैप अपनाया जाएगा।

- कुल लक्ष्य 100,000 MW 2022 तक है।

- MNRE ने इसे 40,000 MW रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स और 60,000 MW बड़े और मध्यम स्तर के सोलर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हासिल करने का प्रस्ताव दिया है।

घरेलू सामग्री विवाद

- सौर मिशन दिशानिर्देश: भारत के सौर मिशन ने फोटovoltaic (PV) परियोजनाओं के लिए देश में निर्मित सेल और मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए नियम निर्धारित किए हैं, जो कुल प्रणाली लागत का 60% से अधिक बनाते हैं।

- घरेलू सामग्री आवश्यकता: सौर थर्मल परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देशों में अनिवार्य किया गया कि परियोजना का 30% घरेलू सामग्री होनी चाहिए।

- विवाद उत्पन्न होता है: पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स और सौर PV उपकरण निर्माताओं के बीच गर्म बहस हुई।

- डेवलपर की प्राथमिकता: डेवलपर्स प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, बेहतर गुणवत्ता, विश्वसनीय डिलीवरी और नवीनतम तकनीकों तक पहुंच के लिए वैश्विक बाजार से मॉड्यूल खरीदना पसंद करते हैं।

- निर्माता का दृष्टिकोण: निर्माताओं का तर्क है कि डेवलपर्स को भारतीय निर्माताओं के सीमित समूह से मॉड्यूल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए नियंत्रित वातावरण होना चाहिए। वे वैश्विक खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा से बचना चाहते हैं और सरकार से स्थानीय उद्योग के विकास का समर्थन करने का आग्रह कर रहे हैं।

- अंतरराष्ट्रीय विवाद: यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने विश्व व्यापार संगठन में एक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि भारत की घरेलू सामग्री आवश्यकताएँ अमेरिकी निर्यात के खिलाफ अन्यायपूर्ण भेदभाव करती हैं।

- IREDA भारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी - I) उद्यम है।

- यह MNRE के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है।

- IREDA एक सार्वजनिक सीमित सरकारी कंपनी है, जिसे 1987 में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, जो नई और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा दक्षता/संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तारित करने में संलग्न है, जिसका नारा है: “ऊर्जा हमेशा के लिए।”

उद्देश्य

- नई और नवीकरणीय स्रोतों से बिजली और/या ऊर्जा उत्पन्न करने और ऊर्जा दक्षता के माध्यम से ऊर्जा के संरक्षण के लिए विशिष्ट परियोजनाओं और योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में IREDA के हिस्से को अभिनव वित्तपोषण के द्वारा बढ़ाना।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|

FAQs on नवीकरणीय और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत - विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE

| 1. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या हैं? |  |

| 2. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का महत्व क्या है? |  |

| 3. भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए क्या नीतियां हैं? |  |

| 4. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं? |  |

| 5. कैसे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है? |  |