भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपलब्धियाँ | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

परमाणु ऊर्जा

भारत के न्यूक्लियर ऊर्जा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शांति के उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास और उपयोग करना है, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन, कृषि, चिकित्सा, उद्योग, अनुसंधान और अन्य क्षेत्रों में। आज भारत को परमाणु तकनीक में सबसे उन्नत देशों में से एक के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें स्रोत सामग्रियों का उत्पादन भी शामिल है। देश आत्मनिर्भर है और ऊर्जा उत्पादन और अपशिष्ट प्रबंधन तक पूर्ण परमाणु चक्र को समझने में सक्षम है।

कुडनकुलम पावर प्लांट

अंतरिक्ष

भारत ने अंतरिक्ष में जाने का निर्णय तब लिया जब 1962 में भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) का गठन किया गया। इसके मार्गदर्शक डॉ. विक्रम साराभाई के नेतृत्व में, INCOSPAR ने तिरुवनंतपुरम में ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए थुम्बा समवर्ती रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन (TERLS) स्थापित किया। 1969 में बनी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने पूर्व INCOSPAR का स्थान लिया। विक्रम साराभाई ने एक राष्ट्र के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व को पहचाना और ISRO को विकास के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक दिशा प्रदान की। ISRO ने तब देश को अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने और स्वतंत्र रूप से उन्हें विकसित करने के अपने मिशन की शुरुआत की। वर्षों के दौरान, ISRO ने आम आदमी की सेवा में अंतरिक्ष लाने के अपने मिशन को बनाए रखा है। इस प्रक्रिया में, यह दुनिया की छह सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक बन गया है। ISRO के पास संचार उपग्रहों (INSAT) और रिमोट सेंसिंग (IRS) उपग्रहों का एक बड़ा बेड़ा है, जो तेजी और विश्वसनीयता की बढ़ती मांग को पूरा करता है। ISRO ने देश को अनुप्रयोग-विशिष्ट उपग्रह उत्पाद और उपकरण प्रदान किए हैं: प्रसारण, संचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन उपकरण, भौगोलिक सूचना प्रणाली, मानचित्रण, नेविगेशन, टेलीमेडिसिन, समर्पित दूरस्थ शिक्षा उपग्रह इनमें से कुछ हैं। इन अनुप्रयोगों के संदर्भ में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, लागत-कुशल और विश्वसनीय लॉन्च सिस्टम विकसित करना अनिवार्य था, जो Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) के रूप में आकार ले लिया। प्रसिद्ध PSLV विभिन्न देशों के उपग्रहों के लिए एक पसंदीदा वाहक बन गया है, इसकी विश्वसनीयता और लागत-कुशलता के कारण, जो अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) को भारी और अधिक मांग वाले भूस्थैतिक संचार उपग्रहों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया। तकनीकी क्षमता के अलावा, ISRO ने देश में विज्ञान और विज्ञान शिक्षा में भी योगदान दिया है। विभिन्न समर्पित अनुसंधान केंद्र और स्वायत्त संस्थान रिमोट सेंसिंग, खगोलशास्त्र और खगोलभौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान और सामान्य रूप से अंतरिक्ष विज्ञान के लिए अंतरिक्ष विभाग के अधीन काम करते हैं। ISRO के अपने चंद्रमा और अंतरप्लैनेटरी मिशन के साथ अन्य वैज्ञानिक परियोजनाएं विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करती हैं और वैज्ञानिक समुदाय को मूल्यवान डेटा प्रदान करती हैं, जो बदले में विज्ञान को समृद्ध करती हैं। भविष्य की तत्परता तकनीक में एक बढ़त बनाए रखने की कुंजी है और ISRO अपने तकनीकों को अनुकूलित और बढ़ाने का प्रयास करता है क्योंकि देश की आवश्यकताएँ और महत्वाकांक्षाएँ विकसित होती हैं। इस प्रकार, ISRO भारी लॉन्चरों, मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजनाओं, पुन: प्रयोज्य लॉन्च वाहनों, अर्ध-क्रायोजेनिक इंजनों, एकल और दो चरणों तक कक्षा (SSTO और TSTO) वाहनों, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए मिश्रित सामग्रियों के विकास और उपयोग आदि के विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।

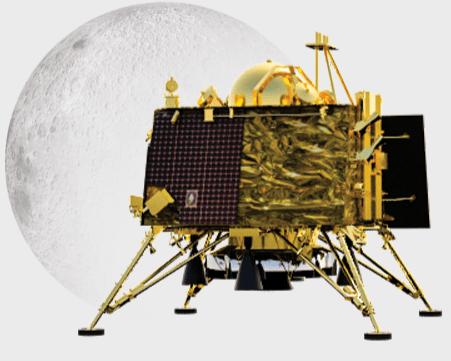

चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर

महासागरीय विज्ञान

7600 किमी से अधिक तटरेखा और लगभग 1250 द्वीपों के साथ, भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र लगभग 2 मिलियन वर्ग किमी में फैला हुआ है और इसका महाद्वीपीय शेल 350 समुद्री मील तक विस्तारित है। महासागर विकास विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी ताकि जीवित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, जैसे कि हाइड्रोकार्बन और खनिजों जैसे निर्जीव संसाधनों का दोहन किया जा सके और महासागर ऊर्जा का लाभ उठाया जा सके। CSIR - राष्ट्रीय महासागरीय संस्थान का गठन महासागर से संबंधित तकनीकों के अध्ययन के लिए किया गया है। यह तटीय बेल्ट और द्वीपों के संसाधनों के दोहन के लिए भी जिम्मेदार है।

CSIR-NIO ने RV सिंधु साधना का निर्माण किया

जैव प्रौद्योगिकी

भारत का जैव विज्ञान और तकनीकी प्रगति की दुनिया में अद्भुत मार्च 1986 में शुरू हुआ। उस वर्ष, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, दिवंगत राजीव गांधी ने यह दृष्टि स्वीकार की कि जब तक भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक अलग विभाग नहीं बनाता, तब तक देश वांछित स्तर तक प्रगति नहीं करेगा। इसका कारण यह था कि हमारे कई मैक्रो-आर्थिक विकास की समस्याएं उस विज्ञान के विकास में समाहित थीं। यह निर्णय भारत को इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अलग विभाग रखने वाले पहले देशों में से एक बना दिया। हालांकि, विभाग की स्थापना की चर्चा बहुत पहले 1982 में शुरू हुई थी, जब वैज्ञानिक समुदाय के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, तत्कालीन कैबिनेट के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड (NBTB) का गठन किया गया। यह बोर्ड प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान और भारत में जैव प्रौद्योगिकी के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जिम्मेदार था। NBTB की अध्यक्षता प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर MGK मेनन ने की, जो तब भारत की योजना आयोग के सदस्य (विज्ञान) थे। विभिन्न विज्ञान से संबंधित सरकारी विभागों के सभी सचिवों को इस बोर्ड का सदस्य बनाया गया। अंततः जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) की स्थापना फरवरी 1986 में की गई और NBTB ने विभाग के पहले सचिव के रूप में डॉ. एस रामचंद्रन का चयन किया। DBT ने विभिन्न वैज्ञानिक एजेंसियों के प्रमुखों के साथ दस सदस्यीय वैज्ञानिक सलाहकार समिति (SAC) और उत्तरी अमेरिका के लिए सात सदस्यीय स्थायी सलाहकार समिति (SAC (0)) का गठन किया ताकि विभाग जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक विकास के साथ अद्यतित रह सके। डॉ. एस रामचंद्रन बताते हैं कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पहचाना कि जैविक विज्ञान जिस गति से विश्व स्तर पर बढ़ रहा है, “यदि हम आगे नहीं बढ़ते, तो दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ पकड़ने का कोई तरीका नहीं है।” इसलिए DBT स्थापित करने के लिए अब के विशाल और आधुनिक CGO कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली में एक छोटे दल को बैठने के लिए स्थान आवंटित किया गया। डॉ. रामचंद्रन के अनुसार, विभाग ने लगभग 4 से 6 करोड़ रुपये के पहले बजट के साथ एक विनम्र शुरुआत की।

- शुरुआत में कई गंभीर चुनौतियाँ थीं। सबसे पहले, विभिन्न विभागों के बीच संघर्ष थे, जिसमें कोई भी विभाग अपनी पूर्व जिम्मेदारियों को एक नए लेकिन विशेषीकृत निकाय को सौंपने के लिए तैयार नहीं था।

- दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी “भारतीय वैज्ञानिकों की केवल राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित होने की प्रवृत्ति”, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय और ठोस सहकृत जर्नलों में प्रकाशित होने में बहुत समय लगता था।

- तीसरी चुनौती यह थी कि उद्योग को जल्दी सहयोग के लिए मनाना मुश्किल था क्योंकि सरकारी प्रक्रियाएँ बहुत लंबी थीं।

- चौथी प्रमुख बाधा वैज्ञानिक उपकरणों, अभिकर्ताओं और प्रयोगशाला अनुसंधान के लिए अन्य आवश्यकताओं की खरीद थी।

उस समय देश में बहुत से लोग जैव विज्ञान पर काम नहीं कर रहे थे। इसलिए विभाग को निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा:

- मानव संसाधनों का विकास

- उपयुक्त बुनियादी ढाँचे का निर्माण

- अनुसंधान और विकास

- नियामक ढाँचे का निर्माण

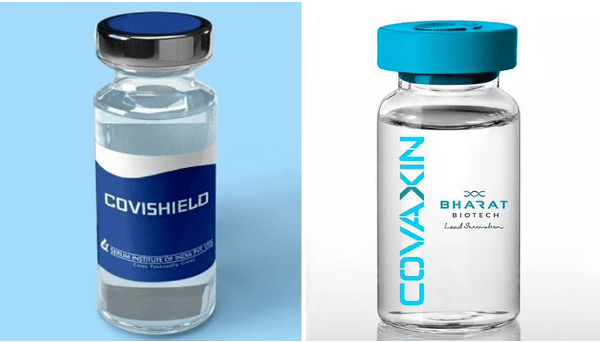

- महामारी के दौरान स्वदेशी रूप से निर्मित कोविड-19 वैक्सीन

चुनौतियों के बावजूद, विभाग ने लगभग तुरंत ही काम करना शुरू कर दिया। पहला स्वायत्त संस्थान, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जिसे 1981 में स्थापित किया गया था, को DBT के तहत लाया गया। इसके तुरंत बाद, 1986 में स्थापित नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू एंड सेल कल्चर पुणे में शामिल हुआ, जिसे बाद में नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस का नाम दिया गया। 1990 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में कई अन्य संस्थान जैसे नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च (NIPGR), नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर (NBRC), डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स सेंटर, इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस का गठन हुआ। इसके बाद कई अन्य प्रमुख संस्थान जैसे ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट (THISTI), इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन (INstem), नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट (NABI) मोहाली में, और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स (NIBMG) कालीघाटी में स्थापित हुए।

स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य और कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा जैसे सामाजिक पहलुओं पर भी नए प्रयास हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग अधिक रणनीतिक बन गए हैं, जिनकी पहुंच और विस्तार बेहतर हुआ है और उद्योग साझेदारियाँ बढ़ रही हैं। युवा भारत पर नया ध्यान विभिन्न अनुदानों और निधियों के साथ-साथ पुरस्कारों से स्पष्ट है, और DBT ने अनुसंधान के लिए परियोजना मूल्यों के त्वरित मूल्यांकन और निधियों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अनुदान तंत्र को पुनः देखना सुनिश्चित किया है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), जो विविध विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) क्षेत्रों में अग्रणी अनुसंधान एवं विकास (R&D) ज्ञान आधार के लिए जाना जाता है, एक समकालीन R&D संगठन है। CSIR का 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 आउटरीच केंद्रों, 3 नवाचार परिसरों और पांच इकाइयों का एक गतिशील नेटवर्क है, जो देशभर में फैला हुआ है। CSIR की R&D विशेषज्ञता और अनुभव लगभग 3460 सक्रिय वैज्ञानिकों में निहित है, जिन्हें जून 2021 तक लगभग 4350 वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों द्वारा समर्थन प्राप्त है। CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करता है - जिसमें महासागरीय विज्ञान, भूभौतिकी, रसायन, औषधियां, जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो तकनीक से लेकर खनन, वायुयानिकी, उपकरण विज्ञान, पर्यावरण इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी शामिल हैं। यह कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप प्रदान करता है जो सामाजिक प्रयासों से संबंधित हैं, जिसमें पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य, आवास, ऊर्जा, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, CSIR की S&T मानव संसाधन विकास में भूमिका उल्लेखनीय है।

भारत के बौद्धिक संपदा आंदोलन का पायनियर, CSIR आज अपने पेटेंट पोर्टफोलियो को मजबूत कर रहा है ताकि देश को चयनित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में वैश्विक niches के लिए जगह मिल सके। CSIR ने 2015-20 के दौरान प्रति वर्ष लगभग 225 भारतीय पेटेंट और 250 विदेशी पेटेंट दायर किए। CSIR के पास 1,132 अद्वितीय पेटेंट का पोर्टफोलियो है, जिनमें से 140 पेटेंट का व्यावसायीकरण किया गया है। CSIR के पास कई देशों में 2,587 सक्रिय पेटेंट भी हैं। सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान संगठनों में, CSIR वैश्विक स्तर पर पेटेंट दायर करने और सुरक्षित करने में अग्रणी है। CSIR ने उच्चतम विज्ञान का अनुसरण करते हुए ज्ञान के अग्रिम सीमाओं का विकास किया है। 2019 में, CSIR ने SCI जर्नल्स में 5009 लेख प्रकाशित किए, जिनका औसत प्रभाव कारक 3.714 था। CSIR ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक तंत्र को सक्रिय किया है, जो नए आर्थिक क्षेत्रों के विकास की नींव रखते हुए कट्टर और विघटनकारी नवोन्मेषों के निर्माण और व्यावसायीकरण में सहायक हो सकता है। CSIR ने CSIR@80: Vision & Strategy 2022 - New CSIR for New India की योजना बनाई है। CSIR का मिशन है “नए भारत के लिए नए CSIR का निर्माण करना”, और CSIR का दृष्टिकोण है “वैज्ञानिक अनुसंधान करना जो वैश्विक प्रभाव के लिए प्रयासरत है, तकनीक जो नवाचार-प्रेरित उद्योग को सक्षम करती है और अंतःविषय नेतृत्व को विकसित करती है, जिससे भारत के लोगों के लिए समावेशी आर्थिक विकास को उत्प्रेरित किया जा सके।” CSIR विश्व स्तर पर 1587 सरकारी संस्थानों में 37वें स्थान पर है और Scimago Institutions Ranking World Report 2021 के अनुसार यह शीर्ष 100 वैश्विक सरकारी संस्थानों में एकमात्र भारतीय संगठन है। CSIR एशिया में 7वें स्थान पर है और देश में पहले स्थान पर है।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|