बायोइन्फॉर्मेटिक्स | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

कार्यक्रम का परिचय/उत्पत्ति

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 1987 में जैव सूचना विज्ञान (Bioinformatics) की शुरुआत की, जो जैव प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। निरंतर समर्थन ने देश में जैव सूचना विज्ञान के विकास को बढ़ावा दिया है, जिसमें आवश्यक बुनियादी ढांचे को स्थापित करना शामिल है, जैसे कि ‘सुपरकंप्यूटर’। समय के साथ, जैव सूचना विज्ञान ने भौतिकी, गणित, फार्मा क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों से योगदान प्राप्त करते हुए विश्व स्तर पर वृद्धि की है, और जैव प्रौद्योगिकी में नए सीमांत क्षेत्रों जैसे जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स आदि के आगमन के साथ।

- इसका परिणाम यह हुआ कि संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) गतिविधियों के कारण डेटा का विशाल प्रवाह हुआ, जिससे जैव सूचना विज्ञान का दायरा विस्तृत हुआ। इसलिए, अंतरराष्ट्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए, जैव सूचना विज्ञान का दायरा बढ़ाया गया है और व्यापक दायरे के साथ, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 'जैव सूचना विज्ञान' को 'सैद्धांतिक और गणनात्मक जीवविज्ञान (TCB)' के रूप में नामित किया है। भारत में जैव सूचना विज्ञान का उपयोग जैविक संभावनाओं, जैव संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन, उत्पादों और प्रक्रियाओं और कच्चे माल का मूल्यांकन, प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनकी निगरानी के लिए आवश्यक जटिल डेटा प्रबंधन, और फार्मा और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुबंध सेवाओं और व्यापार आउटसोर्सिंग की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

- जैव विज्ञान की समस्याओं को हल करने के लिए जैव सूचना विज्ञान के सर्वोत्तम अन्वेषण में एक प्रमुख चुनौती यह है कि उचित गणनात्मक जीवविज्ञान की समस्याओं का निर्धारण किया जाए, जिन्हें आईटी उपकरणों के माध्यम से संबोधित किया जा सके। इसके लिए जैव विज्ञानियों द्वारा जैव सूचना विज्ञान के दायरे और ताकत की उचित सराहना और कंप्यूटर और अन्य सूचना वैज्ञानिकों द्वारा जैव विज्ञान का मूलभूत ज्ञान आवश्यक है।

- समाधान इस में है कि जीवन विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी दोनों में विशेषज्ञता वाले पर्याप्त नेता हों, साथ ही दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच मजबूत संस्थागत नेटवर्क संबंध हों। जैव सूचना विज्ञान के उपकरणों और विशेषज्ञता की आवश्यकता में वृद्धि हुई है क्योंकि जीनोम अनुक्रमण परियोजनाओं के परिणामस्वरूप अनुक्रम डेटाबेस में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

कार्यक्रम के उद्देश्य/लक्ष्य

- एक राष्ट्रीय जैव सूचना नेटवर्क प्रदान करना, जो जैव प्रौद्योगिकी जानकारी पर अंतःविषय अंतराल को पाटे और अनुसंधान एवं विकास (R&D) और निर्माण गतिविधियों में शामिल वैज्ञानिकों के बीच लिंक स्थापित करे।

- जानकारी संसाधनों का निर्माण करना, जैव प्रौद्योगिकी पर डेटाबेस तैयार करना और संबंधित जानकारी हैंडलिंग उपकरण और तकनीकों का विकास करना।

- जानकारी की आवश्यकताओं का निरंतर मूल्यांकन करना, आवश्यक अवसंरचना का निर्माण करना और जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत राष्ट्रीय उपयोगकर्ता समुदाय को जानकारी और कंप्यूटर समर्थन सेवाएँ प्रदान करना।

- जैव प्रौद्योगिकी जानकारी तक वैश्विक पहुंच के लिए प्रयासों का समन्वय करना, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी जानकारी के कुछ अंतरराष्ट्रीय संसाधनों के साथ लिंक स्थापित करना (जैसे कि आनुवंशिक सामग्री, प्रकाशित साहित्य, पेटेंट, और अन्य वैज्ञानिक और वाणिज्यिक मूल्य की जानकारी पर डेटाबैंक)।

- जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण अणुओं की संरचना और कार्य का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर आधारित सूचना प्रसंस्करण के उन्नत तरीकों में शोध करना।

- उपयोगकर्ताओं की शिक्षा और जानकारी विज्ञानियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रमों का विकास और कार्यान्वयन करना, जो जैव प्रौद्योगिकी जानकारी और इसके जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास में अनुप्रयोगों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं।

पिछले तीन वर्षों के परिणाम

- प्रकाशनों की संख्या - 1280

- पेटेंट दायर/स्वीकृत की संख्या - 56

- प्रशिक्षित मानव संसाधनों की संख्या - 8998

मुख्य सुविधाएँ/कार्यक्रम जो समर्थित/निर्मित किए गए

- भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC)

- जैव प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली नेटवर्क (BTISNet)

- मानव एटलस पहल (MANAV)

- इंडो-जापान DAICENTER कार्यक्रम

- DBT एपीक्स BTIC

- उत्तर पश्चिम हिमालयीय जैव सूचना ग्रिड

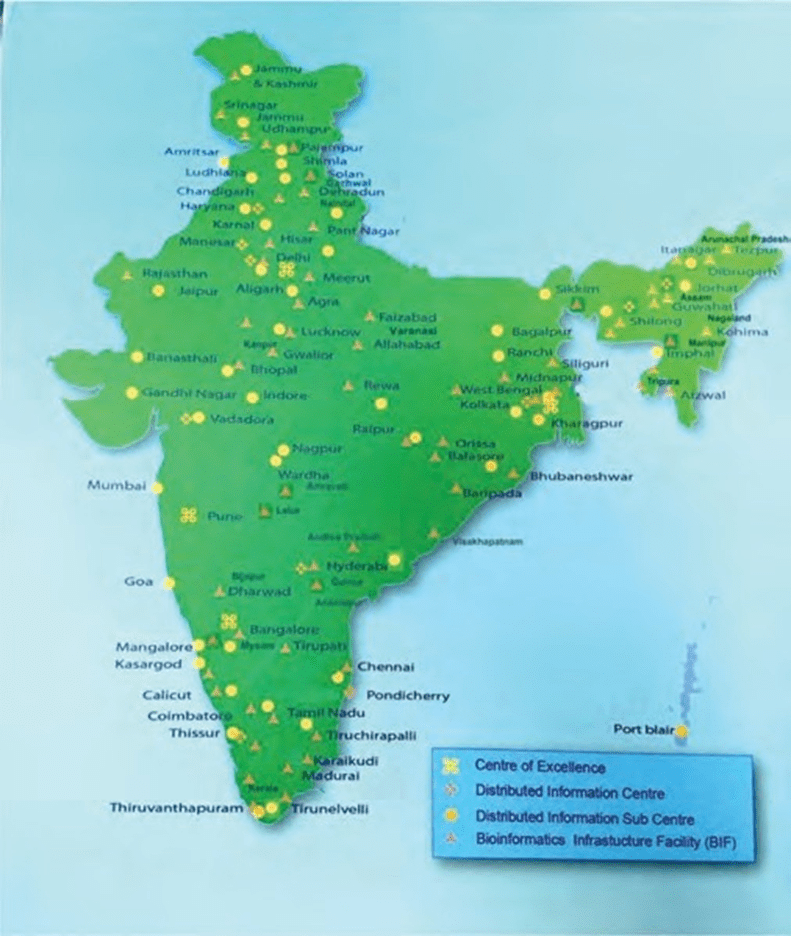

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली नेटवर्क (BTISNet) का समर्थन तीन दशकों से अधिक समय तक किया है। पूरा नेटवर्क जैव सूचना विज्ञान के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटेशनल और संचार सुविधाओं के साथ एक बहुत ही उन्नत वैज्ञानिक अवसंरचना के रूप में उभरा है। इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में 150 से अधिक जैव सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

- नेटवर्क केंद्र विभिन्न स्तरों पर थे जैसे कि उत्कृष्टता के केंद्र (CoEs), वितरित सूचना केंद्र (DICs), वितरित सूचना उप-केंद्र (Sub-DICs) और जैव सूचना विज्ञान अवसंरचना सुविधाएँ (BIFs)। हालांकि, उच्च-गति प्लेटफार्मों द्वारा बड़े पैमाने पर जैविक डेटा के उत्पादन के कारण सूचना प्रौद्योगिकी और जैविक अनुसंधान में बदलाव के कारण, DBT ने डेटा संचालित अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, उच्च-गति डेटा संबंधित जानकारी आदि में शामिल जैव सूचना विज्ञान और गणनात्मक जीव विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए इस BTIS Net को फिर से तैयार किया है।

DBT ने BTISNet का समर्थन किया

डीबीटी एपीक्स बायोटेक्नोलॉजी सूचना केंद्र (बीटीआईसी), आईसीजीईबी, नई दिल्ली

- डीबीटी एपीक्स बायोटेक्नोलॉजी सूचना केंद्र (बीटीआईसी) जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) का एक केंद्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय जीन इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीजीईबी), नई दिल्ली में स्थित है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य भारत भर में स्थित जैव प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली नेटवर्क (बीटीआईएसनेट) केंद्रों के साथ डीबीटी के समन्वय में सहायता करना है।

- डीबीटी एपीक्स के कर्मचारी बीटीआईएसनेट केंद्रों की प्रगति की निगरानी के लिए सॉफ़्टवेयर विकसित करते हैं और इस प्रकार, जैव सूचना विज्ञान में अनुसंधान और विकास के भविष्य के वित्तपोषण और दिशाओं के बारे में निर्णय लेने में सहायता करते हैं। बीटीआईएसनेट केंद्रों द्वारा विकसित सभी संसाधनों की निरंतर कार्यक्षमता और नियमित अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए (डीबीटी वित्तपोषण के माध्यम से), इन संसाधनों को डीबीटी एपीक्स, आईसीजीईबी, नई दिल्ली पर एक केंद्रीकृत सर्वर पर होस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा, केंद्र के कर्मचारी नियमित कार्यशालाओं के माध्यम से जैव सूचना विज्ञान अनुसंधान में हालिया प्रौद्योगिकियों के बारे में बीटीआईएसनेट के समन्वयकों और कर्मचारियों को अद्यतित रखने की जिम्मेदारी रखते हैं।

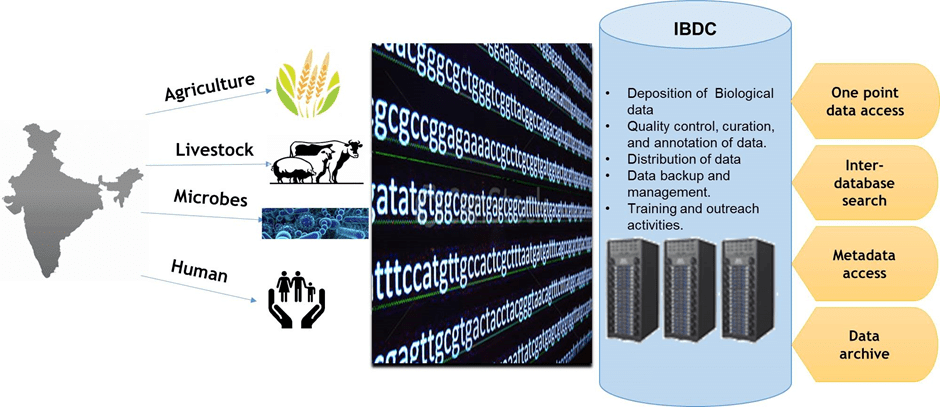

भारतीय जैविक डेटा केंद्र (पायलट चरण)

भारत में स्वास्थ्य सेवा, जीनोमिक्स, प्रोटिओमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, माइक्रोबायोम, प्रोटीन संरचनाएं, प्राकृतिक यौगिक, कृषि और जनसंख्या आनुवंशिकी जैसे वैज्ञानिक क्षेत्रों के लिए जानकारी का एक भंडार उत्पन्न हो रहा है। हालाँकि, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी डेटा के लिए किसी केंद्रीय डेटा भंडार की अनुपस्थिति में, डेटा साझा करने और डेटा-आधारित अनुसंधान दोनों में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए, यह अनिवार्य है कि भारत सभी जैविक डेटा को स्टोर, प्रबंधित, आर्काइव और वितरित करने के लिए सही ढांचा तैयार करे।

- भारत में स्वास्थ्य सेवा, जीनोमिक्स, प्रोटिओमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, माइक्रोबायोम, प्रोटीन संरचनाएं, प्राकृतिक यौगिक, कृषि और जनसंख्या आनुवंशिकी जैसे वैज्ञानिक क्षेत्रों के लिए जानकारी का एक भंडार उत्पन्न हो रहा है। हालाँकि, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी डेटा के लिए किसी केंद्रीय डेटा भंडार की अनुपस्थिति में, डेटा साझा करने और डेटा-आधारित अनुसंधान दोनों में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए, यह अनिवार्य है कि भारत सभी जैविक डेटा को स्टोर, प्रबंधित, आर्काइव और वितरित करने के लिए सही ढांचा तैयार करे।

“भारतीय जैविक डेटा केंद्र” का प्रभाव

जीव सूचना विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास

विभाग ने जीव सूचना विज्ञान और संगणकीय जीवविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए कई विचाराधीन परियोजना प्रस्तावों का समर्थन किया है। यह देखा गया है कि देश में प्राथमिक डेटा का उत्पादन कई सरकारी विभागों जैसे कि DBT के समर्थन से बढ़ा है। बड़े पैमाने पर डेटा साझा करने से आणविक और जैविक प्रक्रियाओं की समझ में सुधार होता है, जिससे कृषि, पशुपालन, मौलिक अनुसंधान और सामाजिक लाभों में योगदान होता है। विभाग द्वारा वैज्ञानिक उपयोगिता और डेटा उन्नति के संदर्भ में समर्थित कुछ प्रमुख परियोजनाएं नीचे हाइलाइट की गई हैं:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मानव संज्ञानात्मक कार्यों की नकल करने का प्रयास करती है। यह स्वास्थ्य सेवा में एक पैराडाइम परिवर्तन ला रही है, जो स्वास्थ्य सेवा डेटा की बढ़ती उपलब्धता और विश्लेषणात्मक तकनीकों की तेजी से प्रगति से प्रेरित है। AI के महत्व को देखते हुए, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों पर एक प्रस्ताव का आह्वान किया गया - बिग डेटा और जीनोमिक्स।

- परियोजनाओं का समर्थन कैंसर, तपेदिक और श्वसन रोगों, मधुमेह और हृदय संबंधी रोगों, नेत्र रोगों, तंत्रिका विकारों और औषधियों/विकास के तरीकों के क्षेत्रों में किया जा रहा है।

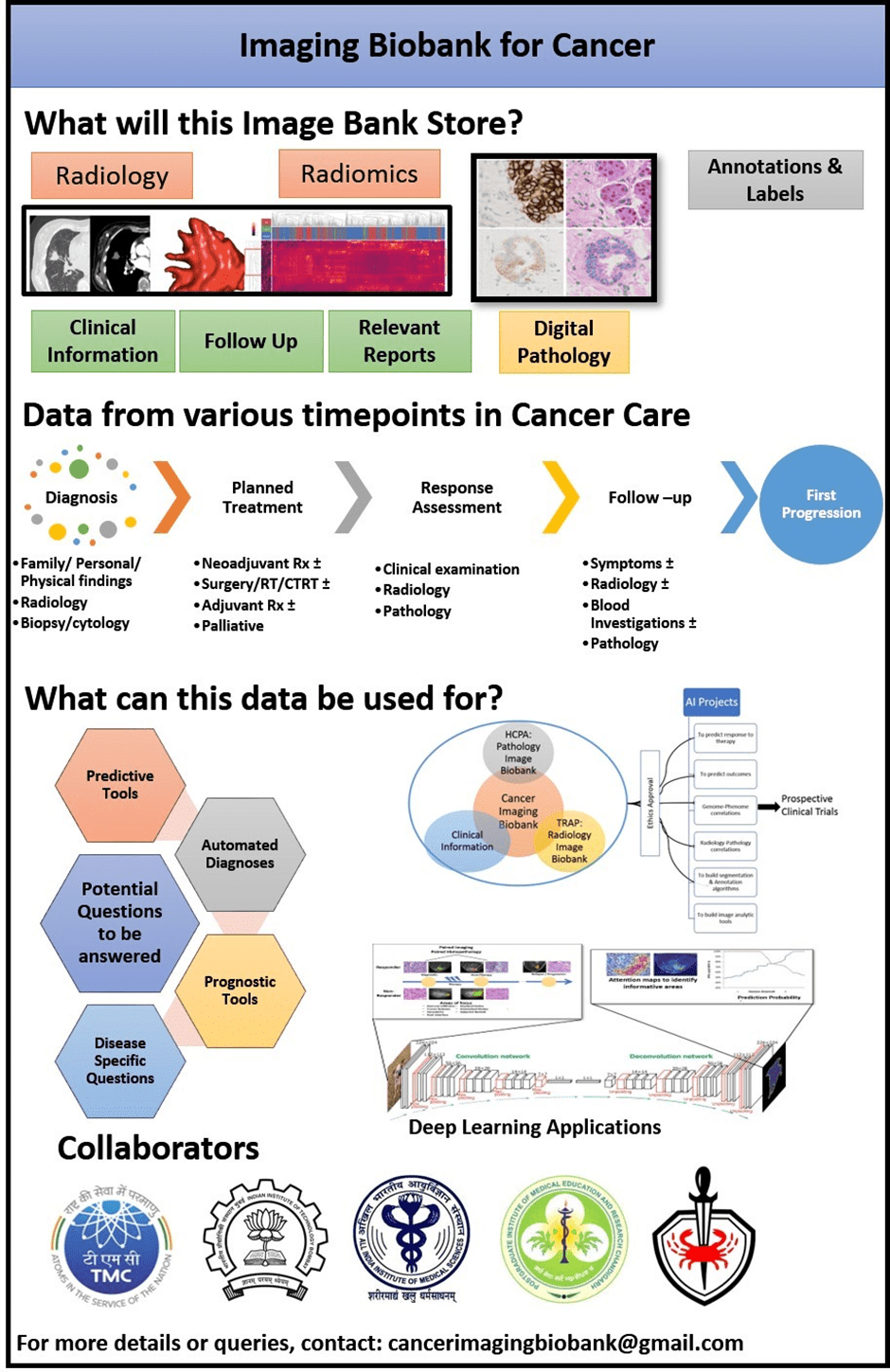

- कैंसर के लिए इमेजिंग बायोबैंक पर एक परियोजना भी टाटा मेमोरियल सेंटर के उन्नत केंद्र के लिए उपचार, अनुसंधान और शिक्षा में कैंसर (TMC-ACTREC), मुंबई, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), मुंबई और राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र (RGCIRC) के तहत समर्थित है, जिसका उद्देश्य कैंसर में उन्नत अनुसंधान के लिए AI उपकरण और डेटाबेस विकसित करना और कैंसर निदान/पूर्वानुमान और कैंसर देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना है।

कैंसर के लिए इमेजिंग बायोबैंक

मनव: मानव एटलस पहल कार्यक्रम

- विभाग ने “मनव: मानव एटलस पहल कार्यक्रम” का समर्थन किया है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक साहित्य और सार्वजनिक डेटाबेस से ज्ञात सभी मैक्रो-स्तर और माइक्रो-स्तर की जानकारी को एकत्रित कर दुनिया का सबसे व्यापक मानव एटलस बनाना है। प्रस्तावित मानव मानचित्र एक संगणकीय प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है, जो अंतर-अंग निर्भरताओं से लेकर अंतः-अंग, ऊतक स्तर, कोशिका और उप-कोशिका स्तर की जीववैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का ज्ञान समग्र तरीके से प्रदान करेगा।

- मनव मानव संदर्भ जीनोम के समान कार्य कर सकता है और इसके अनुप्रयोगों में चिकित्सा/उपचार निर्णयों के लिए रोगी-विशिष्ट समर्थन, स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के पूर्व-चिकित्सीय और चिकित्सीय आकलन की समझ और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पूर्वानुमान शामिल हैं। मनव वर्तमान जीवविज्ञान ज्ञान में मौजूद खामियों की पहचान करने में भी मदद करेगा।

- एक पैन-कंट्री पहल को विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से छात्र समुदाय तक पहुँचने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जैसे कि विज्ञान उत्सव (भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव, कोलकाता और भारत विज्ञान उत्सव, पुणे), संस्थागत यात्राएँ (कॉलेज-DBT स्टार कॉलेज/विश्वविद्यालय/ चिकित्सा कॉलेज), बीटा परीक्षण कार्यशालाएँ, सोशल मीडिया (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn) और Mass communication (अखबार और टेलीविजन)। अब तक, 1708 छात्रों, 64 संकाय और 61 समीक्षकों ने भारत के 20 राज्यों में 58 शहरों में नामांकन कराया है। UGC और AICTE से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों की ऑन-बोर्डिंग भी शुरू की गई है।

इंडो-जापान डाइसेन्टर कार्यक्रम

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (AIST) जापान ने एक कार्यक्रम 'DBT-AIST इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसलेशनल एंड एनवायरनमेंट रिसर्च (DAICENTER)' की शुरुआत की है।

इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:

- BIG DATA विश्लेषण कैंसर और पारंपरिक घरेलू चिकित्सा के लिए - जैव सूचना विज्ञान, आणविक गतिशीलता और गणनात्मक विश्लेषण कैंसर गतिविधि के लिए चयनित अवयवों से अश्वगंधा और मधुमक्खी के प्रोपोलिस के प्रोटीन लक्ष्यों के लिए।

- NEW (प्राकृतिक, कुशल और कल्याणकारी) कैंसर निवारक और उपचारात्मक औषधियों का विकास - सेल कल्चर मॉडल का उपयोग करके एंटी-स्टेस और एंटी-कैंसर गतिविधियों पर आणविक अध्ययन: चयनित यौगिकों, लक्ष्यों और उनके कार्य प्रणाली की पुष्टि जैव सूचना विज्ञान और लाइब्रेरी स्क्रीनिंग परीक्षणों द्वारा।

- नए निदान के माध्यम से रोगियों और वृद्ध जनसंख्या की जीवन गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना - विशेष ध्यान के साथ आणविक हस्तक्षेप अध्ययन हाइपोक्सिया, तंत्रिका अपघटन और वायरल संक्रमण पर।

- नए हाइपोक्सिया और तंत्रिका विभेदन को मापने वाले यौगिकों की स्क्रीनिंग और पुष्टि सेल कल्चर और छोटे पशु मॉडल में।

- भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र से जातीय किण्वित खाद्य पदार्थों का कार्यात्मक वर्णन करना, नए यौगिकों की खोज पर ध्यान केंद्रित करना जिनमें कार्यात्मक खाद्य क्षमता हो।

- विशिष्ट सेल कल्चर आधारित परीक्षणों द्वारा चिकनगुनिया वायरस के प्राकृतिक अवरोधकों की स्क्रीनिंग और पहचान करना।

- भारत और जापान की ताकतों का एकीकरण करना ताकि भविष्य के ओपन इनोवेशन HUB का विकास किया जा सके, जो अत्यधिक एकीकृत जैव सूचना विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए हो।

यह हिमालयी क्षेत्र के पारिस्थितिकी और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए डेटा खनन और एनोटेशन के लिए जैव सूचना विज्ञान उपकरणों और डेटाबेस के विकास की एक अनोखी परियोजना है।

इस परियोजना के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:

- हिमालयी क्षेत्र के महत्वपूर्ण जीनोमिक संसाधनों में छिपी श्रेष्ठता और मूल्यों की पहचान के लिए अपनाए गए अमरंथ जीनोटाइप का अनुक्रमण और पुनः अनुक्रमण।

- उत्तराखंड की पहाड़ियों से औषधीय रूप से महत्वपूर्ण पौधे कशनी (Chicory intybus) के उपलब्ध जीनोमिक संसाधनों की पहचान और खनन अनुक्रमण और पुनः अनुक्रमण के दृष्टिकोण से।

- स्थानीय बदरी गाय (हिल कैटल) के मूल्यवान जीनों की पहचान के लिए तुलनात्मक जीनोम अनुक्रमण।

डेलकॉन

- DBT का इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी कंसोर्टियम (डेलकॉन) भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) का एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य अपने अनुसंधान संस्थानों में सूचना संसाधनों को बढ़ाना है। इसे जनवरी 2009 में दस DBT सदस्य संस्थानों के साथ शुरू किया गया था, जिसमें कई प्रमुख चयनित ऑनलाइन जर्नल शामिल हैं।

- यह सभी जीवन विज्ञान विषयों में पूर्ण-पाठ और बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस सहित शैक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक शीर्षक प्रयास है, ताकि DBT संस्थागत समुदाय को देशभर में समर्थन मिल सके।

- डेलकॉन अनुसंधान संस्थानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ई-संसाधनों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे अनुसंधान, शिक्षण और अध्ययन में सुधार होता है।

- डेलकॉन 22 विदेशी प्रकाशकों और एग्रीगेटर्स से 1000 से अधिक मुख्य सहकर्मी-समीक्षित जैविकी और जैव प्रौद्योगिकी जर्नल्स और विभिन्न विषयों में एक बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस (SCOPUS) तक वर्तमान और पुरालेखीय पहुंच प्रदान करता है। वर्तमान में इस कंसोर्टियम में 35 सदस्य संस्थान हैं।

- डेलकॉन के तहत शामिल संस्थानों के प्रोफेसर्स, वैज्ञानिक, अनुसंधान विद्वान, छात्र और परियोजना सहायक मुख्य लाभार्थी हैं। DBT 'डेलकॉन कंसोर्टियम' के माध्यम से ई-जर्नल्स तक पहुंच प्रदान करने के लिए DBT संगठनों के लिए सभी खर्चों को प्रायोजित करता है।

- यह कंसोर्टियम सदस्य वैज्ञानिक संस्थानों के लिए पत्रिका की संख्या में वृद्धि और प्रिंट संस्करण की तुलना में समय की बचत के मामले में मूल्य वर्धन प्रदान करता है।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|