रोग और उनकी वर्गीकरण | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

स्वास्थ्य को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है। स्वस्थ होना केवल बीमारियों से मुक्त होना नहीं है। बीमारी शरीर के कार्य में विघटन की एक स्थिति है, जो संक्रमण, दोषपूर्ण आहार, वंशानुगत कारण, पर्यावरण या मस्तिष्क की अव्यवस्थित स्थिति के कारण होती है। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है।

बीमारी एक प्रतिक्रिया हो सकती है:

- पर्यावरणीय कारक (जैसे कुपोषण, औद्योगिक खतरें, या जलवायु)

- विशिष्ट संक्रामक एजेंट (जैसे कीड़े, प्रोटोजोआ, कवक आदि)

- जीव के अंतर्निहित दोष (जैसे आनुवंशिक विसंगतियाँ)

- इन कारकों का संयोजन

बीमारियों के कारण/बीमारी एजेंट

बीमारी एजेंट एक जीव, पदार्थ, या शक्ति है जो अपनी अत्यधिक उपस्थिति, कमी, या अनुपस्थिति के कारण बीमारी का कारण बनता है।

- पैथोज़ेन/जैविक एजेंट: ये जैविक संस्थाएँ हैं जो संक्रामक बीमारियाँ उत्पन्न करती हैं, जैसे कि वायरस (जैसे कण्ठपका, चिकनपॉक्स, चेचक), मायकोप्लाज्मा (जैसे ब्रोंकाइटिस, तीव्र ल्यूकेमिया), क्लैमिडिया (जैसे ट्रेकोमा), बैक्टीरिया (जैसे हैजा, टेटनस), कवक (जैसे रिंगवर्म, थ्रश, मोनिलियासिस, पल्मोनरी एस्परजिलोसिस), प्रोटोजोआ (जैसे गियर्डियासिस, सोने की बीमारी), हेल्मिंथ (जैसे फाइलेरिया, एस्केरियासिस, टेनीसिस), अन्य जीव (जैसे खुजली)।

- पोषक एजेंट: विटामिनों की कमी (जैसे बेरीबेरी, स्कर्वी, रात में दृष्टिहीनता), खनिजों की कमी (जैसे एनीमिया, रिकेट्स), कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, और प्रोटीन की कमी (जैसे क्वाशियोरकर, मारास्मस), या भोजन की अधिकता (जैसे मोटापा)।

- रासायनिक एजेंट: अंतर्जात एजेंट - यूरिक एसिड की अधिकता, ADH (डायबिटीज इंसिपिडस) या इंसुलिन (डायबिटीज मेलिटस) का कम स्राव। बाह्य एजेंट - प्रदूषक (जैसे प्न्यूमोकोनियोसिस), एलर्जन्स (एलर्जी)।

- भौतिक एजेंट: गर्मी (जैसे स्ट्रोक), ठंड (फ्रॉस्टबाइट), विकिरण, ध्वनि (श्रवण में कमी), आर्द्रता आदि।

- यांत्रिक एजेंट: फ्रैक्चर, मोच, अव्यवस्था, चोट, पुरानी घर्षण।

- आनुवंशिक एजेंट: गुणसूत्रों की अधिकता या कमी, उत्परिवर्तन, हानिकारक एलील जैसे रंग अंधापन, अल्बिनिज़्म, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम।

बीमारियों के प्रकार

hereditary रोग ऐसे विकार या रोग हैं जो आनुवंशिक रूप से विरासत में मिलते हैं। इन्हें आनुवंशिक विकार या विरासत में मिले रोग भी कहा जाता है और यदि परिवार में कोई म्यूटेंट जीन मौजूद हो तो ये परिवार में आगे बढ़ सकते हैं।

इन्हें आगे विभाजित किया गया है -

ऑटोसोमल डोमिनेंट

- एक व्यक्ति को ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार से प्रभावित होने के लिए जीन की केवल एक म्यूटेटेड कॉपी की आवश्यकता होगी।

- प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति के पास आमतौर पर एक प्रभावित माता-पिता होता है।

- एक बच्चे के द्वारा म्यूटेटेड जीन विरासत में लेने की संभावना 50% होती है।

हंटिंगटन रोग (HD)

- जिसे हंटिंगटन की कोरिया भी कहा जाता है, यह एक विरासती विकार है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं की मृत्यु का कारण बनता है।

डाउन सिंड्रोम

- डाउन सिंड्रोम को ट्रिसोमी 21 भी कहा जाता है और यह अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 के विरासत में मिलने के कारण होता है।

- यह स्थिति बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास में देरी का कारण बनती है।

- यह आनुवंशिक विकार दुर्लभ है और इसे बच्चे के जन्म से पहले पहचाना जा सकता है।

हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस

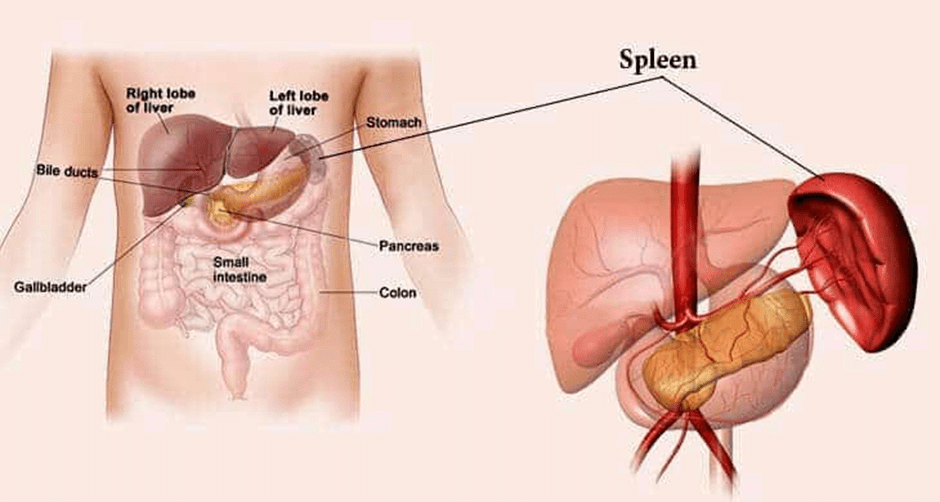

- यह आनुवंशिक विकार असामान्य लाल रक्त कोशिकाओं की विशेषता है जो हीमोलिटिक एनीमिया और प्लीहा (स्प्लेनोमेगाली) के बढ़ने का कारण बन सकती है।

प्लीहा

नोट - अन्य ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारियों में जैक्सन वीस सिंड्रोम और गैलैक्टोसेमिया शामिल हैं।

ऑटोसोमल रिसेसिव रोग

- ये आनुवंशिक विकार तब पास होते हैं जब दोनों माता-पिता एक दोषपूर्ण जीन रखते हैं।

- इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं।

टेय-सैक्स रोग

- टेय-सैक्स रोग एक तंत्रिका तंत्र का विकार है जो मोटर कौशल को बाधित करता है।

- प्रभावित बच्चे में लक्षण होते हैं जैसे कि विकास में देरी, डिमेंशिया, चिड़चिड़ापन, और यहां तक कि पक्षाघात।

पॉलीसिस्टिक किडनी रोग

यह आनुवंशिक विकार बहुत दुर्लभ है और यह गुर्दों पर बने सिस्ट की संख्या द्वारा पहचाना जाता है, जो गुर्दे की विफलता की ओर ले जा सकता है।

- यह आनुवंशिक विकार बहुत दुर्लभ है और यह गुर्दों पर बने सिस्ट की संख्या द्वारा पहचाना जाता है, जो गुर्दे की विफलता की ओर ले जा सकता है।

उशर सिंड्रोम

- उशर सिंड्रोम को तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: प्रकार I, II, और III।

- प्रकार I को जन्म से ही सुनने की हानि या बधिरता द्वारा पहचाना जाता है।

- प्रकार II का अर्थ है कि प्रभावित व्यक्ति जन्म से बधिर होता है लेकिन किशोरावस्था में दृष्टि खो सकता है।

- अंत में, प्रकार III में सुनने और दृष्टि की हानि होती है जो एक व्यक्ति के 10 वर्ष की आयु में होती है।

वंशानुगत फ्रक्टोज असहिष्णुता

- यह वंशानुगत बीमारी एक व्यक्ति में एंजाइम एल्डोलेज B की अनुपस्थिति का कारण बनती है, जो फ्रक्टोज के चयापचय के लिए आवश्यक है।

- वंशानुगत फ्रक्टोज असहिष्णुता के लक्षणों में गंभीर पेट दर्द, उल्टी, और मीठे खाद्य पदार्थों के प्रति अरुचि शामिल हैं।

सिकल सेल एनीमिया

- यह रक्त विकारों का एक समूह है जो आमतौर पर व्यक्ति के माता-पिता से विरासत में प्राप्त होता है।

- यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन हिमोग्लोबिन (हिमोग्लोबिन S) में एक असामान्यता का परिणाम है।

- नोट– अन्य ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारियों में: अल्बिनिज़्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस और फेनिलकेटोनुरिया शामिल हैं।

लिंग-लिंक्ड या जेंडर-लिंक्ड बीमारियाँ

- लिंग-लिंक्ड विकार X या Y गुणसूत्रों में त्रुटियों के कारण होते हैं।

- वे निम्नलिखित में शामिल हैं।

रंग अंधता

- यह स्थिति आंखों के तंत्रिका को नुकसान पहुँचाती है और प्रभावित व्यक्ति रंगों में अंतर नहीं कर सकता।

हीमोफिलिया

हेमोफीलिया

- हेमोफीलिया शब्द दो ग्रीक शब्दों से निकला है: हैमा, जिसका अर्थ है रक्त, और फिलिया, जिसका अर्थ है स्नेह।

- हेमोफीलिया एक विरासत में मिलने वाली स्थिति है। इसका मतलब है कि यह माता से बच्चे में गर्भाधान के समय स्थानांतरित होती है।

- यह विकार रक्त के जमने की असमर्थता का कारण बनता है।

- यह स्थिति केवल पुरुषों को प्रभावित करती है।

मांसपेशियों का डिस्ट्रोफी

- यह एक मांसपेशी विकार है जो कंकाली मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों का अपक्षय, और दोषपूर्ण मांसपेशी प्रोटीन का कारण बनता है।

पॉलीजेनिक विकार

- ये आनुवंशिक विकार कई जीनों द्वारा उत्पन्न होते हैं और यह पूरी तरह से विरासत में नहीं मिलते, लेकिन डायबिटीज, हृदय रोग, मोटापे, कैंसर, और स्वप्रतिरक्षित विकारों जैसे कुछ रोगों के लिए जोखिम कारक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बैक्टीरियल रोग

बैक्टीरियल रोगों में उन सभी प्रकार की बीमारियां शामिल होती हैं जो बैक्टीरिया के कारण होती हैं। बैक्टीरिया एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है, जो जीवन के छोटे रूप होते हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अन्य प्रकार के सूक्ष्मजीवों में वायरस, कुछ फफूंद, और कुछ परजीवी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए:

- डिप्थेरिया

- एंथ्रैक्स

- निमोनिया

- कोढ़

- तपेदिक

- प्लेग – प्लेग बैक्टीरिया Yersinia pestis के कारण होता है, जो एक जूनोटिक बैक्टीरिया है जो आमतौर पर छोटे स्तनधारियों और उनकी पिस्सूओं में पाया जाता है।

- मेनीजाइटिस – यह उन ऊतकों का संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कवर और संरक्षित करती हैं — यह वायरस, बैक्टीरिया, या फफूंद के कारण हो सकता है।

- कोलेरा

- टेटनस

- टाइफाइड बुखार

- लाइम रोग

- खांसी – यह एक यौन संचारित रोग है। यह गोनोकॉकस, Neisseria gonorrhoeae द्वारा उत्पन्न होता है — जो एक बैक्टीरिया है।

- सिफिलिस – यह एक प्रणालीगत रोग है जो स्पाइरोकेट बैक्टीरिया, Treponema pallidum के कारण होता है। सिफिलिस आमतौर पर एक यौन संचारित रोग है, लेकिन यह कभी-कभी संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे गैर यौन संपर्क द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इसे मातृ संक्रमण के माध्यम से अविकसित भ्रूण द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है।

वायरल रोग

एक वायरल रोग वह बीमारी या स्वास्थ्य स्थिति है जो एक वायरस के कारण होती है। वायरस - एक वायरस एक छोटा संक्रामक एजेंट है जो केवल अन्य जीवों की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादित होता है। ये आनुवंशिक सामग्री, जैसे कि DNA या RNA, के एक टुकड़े से बने होते हैं, जो प्रोटीन की एक परत में बंद होते हैं। वायरस आपके शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और उन कोशिकाओं के घटकों का उपयोग करके अपने आप को पनपाने में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया अक्सर संक्रमित कोशिकाओं को क्षति या नष्ट कर देती है।

- इन्फ्लूएंजा - इन्फ्लूएंजा वायरस

- सामान्य सर्दी - राइनोवायरस

- हेपेटाइटिस A - यकृत

- नॉरोवायरस - आंतों की बीमारी

- रोटावायरस - दस्त

- मानव पेपिलोमा वायरस (HPV)

- हेपेटाइटिस B - यकृत में सूजन

- HIV

- खसरा

- रेबीज

- चेचक

- पोलियो

- रुबेला

- चिकनपॉक्स

- जापानी एनसेफलाइटिस

- ज़िका वायरल बुखार

- पीला बुखार

- MERS-CoV (मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम)

- SARS - गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम

प्रोटोज़ोआन रोग

प्रोटोज़ोआन संक्रमण परजीवी रोग होते हैं जो जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं जिन्हें पहले प्रोटोज़ोआ साम्राज्य में वर्गीकृत किया गया था।

प्रोटोज़ोआन रोग, एक ऐसा रोग है जो प्रोटोज़ोआ के कारण होता है। ये जीव मानव मेज़बान में अपने पूरे जीवन चक्र के लिए रह सकते हैं, लेकिन कई अपने प्रजनन चक्र का एक हिस्सा कीड़ों या अन्य मेज़बानों में करते हैं। उदाहरण के लिए, मच्छर प्लाज्मोडियम के वाहक होते हैं, जो मलेरिया का कारण बनता है।

ये आमतौर पर या तो एक कीट वाहक द्वारा या संक्रमित पदार्थ या सतह के संपर्क से संचरित होते हैं और इसमें ऐसे जीव शामिल होते हैं जिन्हें अब सुपरग्रुप Excavata, Amoebozoa, SAR, और Archaeplastida में वर्गीकृत किया गया है।

उदाहरण -

- मलेरिया

- एमीबियासिस

- ट्राइकोमोनीयासिस

- अफ्रीकी सोने की बीमारी या ट्रिपैनोसोमियासिस

- लेशमैनियासिस या काला-आज़ार

- जियर्डियासिस

- बालांटिडियासिस

- टॉक्सोप्लाज्मोसिस

ज़ूनोटिक रोग

ज़ूनोटिक बीमारियाँ वे बीमारियाँ हैं जो जानवरों और मनुष्यों के बीच संचारित हो सकती हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, और फफूंद के कारण होती हैं।

- चिकनगुनिया

- मलेरिया

- येलो फीवर

- ज़िका वायरस रोग

- डेंगू बुखार

- इबोला

- हेपेटाइटिस E

- रेबीज़

- जापानी इन्सेफलाइटिस

- फिलारीसिस

- लाइम रोग

- बाबेसियोसिस

- एर्ह्लिचियोसिस

- रिंगवर्म

- स्वाइन फ्लू, जिसे H1N1 वायरस भी कहा जाता है – यह प्रकार A इन्फ्लूएंजा वायरस द्वारा उत्पन्न होता है।

- वेस्ट नाइल वायरस – यह एक वायरल संक्रमण पैदा करता है जो आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है और यह तंत्रिका रोग के साथ-साथ मृत्यु का कारण बन सकता है।

निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल बीमारियाँ

निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल बीमारियाँ (NTDs) एक विविध समूह की उष्णकटिबंधीय संक्रमण हैं जो विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में निम्न-आय जनसंख्या के बीच सामान्य हैं। ये विभिन्न रोगाणुओं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ और हेल्मिंथ के कारण होती हैं।

- बुरुली अल्सर

- रेबीज़

- डेंगू

- चिकनगुनिया

- कोढ़ (हैन्सन की बीमारी)

- लिम्फेटिक फिलारीसिस

- यॉज़

- ट्रेकोमा

- शिस्टोसोमियासिस

डायबिटीज़

डायबिटीज़ एक पुरानी बीमारी है जो तब होती है जब पैंक्रियास पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता या जब शरीर उस इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता जो वह बनाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है।

हाइपरग्लाइसीमिया, या बढ़ी हुई रक्त शर्करा, अनियंत्रित डायबिटीज़ का एक सामान्य प्रभाव है और समय के साथ शरीर की कई प्रणालियों, विशेष रूप से नसों और रक्त वाहिकाओं, को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।

नोट- डायबिटीज़ मेलिटस एक पुरानी बीमारी है जो पैंक्रियास द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में विरासत में मिली और/या अधिग्रहित कमी के कारण होती है, या उत्पादित इंसुलिन की प्रभावहीनता के कारण होती है। ऐसी कमी के परिणामस्वरूप रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ जाती है, जो बदले में शरीर की कई प्रणालियों को नुकसान पहुंचाती है, विशेष रूप से रक्त वाहिकाओं और नसों।

टाइप 1 डायबिटीज

- टाइप 1 डायबिटीज (जिसे पहले इंसुलिन-निर्भर, किशोर, या बचपन में शुरू होने वाला माना जाता था) की विशेषता इंसुलिन उत्पादन की कमी से होती है और इसके लिए प्रतिदिन इंसुलिन का प्रशासन आवश्यक होता है।

- टाइप 1 डायबिटीज का कारण ज्ञात नहीं है और इसे वर्तमान ज्ञान से रोका नहीं जा सकता।

- लक्षणों में अत्यधिक पेशाब (पॉलीयूरिया), प्यास (पॉलीडिप्सिया), लगातार भूख, वजन कम होना, दृष्टि में परिवर्तन, और थकान शामिल हैं। ये लक्षण अचानक उत्पन्न हो सकते हैं।

टाइप 2 डायबिटीज

- टाइप 2 डायबिटीज (जिसे पहले गैर-इंसुलिन-निर्भर या वयस्क-प्रारंभिक माना जाता था) शरीर द्वारा इंसुलिन के अप्रभावी उपयोग के परिणामस्वरूप होता है।

- टाइप 2 डायबिटीज विश्वभर में डायबिटीज के अधिकांश मामलों का प्रतिनिधित्व करता है और यह मुख्यतः अधिक शरीर के वजन और शारीरिक निष्क्रियता का परिणाम है।

- लक्षण टाइप 1 डायबिटीज के समान हो सकते हैं, लेकिन अक्सर कम स्पष्ट होते हैं। परिणामस्वरूप, रोग का निदान प्रारंभ होने के कई वर्षों बाद किया जा सकता है, जब पहले से ही जटिलताएँ उत्पन्न हो चुकी होती हैं।

राष्ट्रीय डायबिटीज और डायबिटिक रेटिनोपैथी सर्वेक्षण

यह सर्वेक्षण 2015-2019 के दौरान राजेंद्र प्रसाद केंद्र फॉर ऑफ़्थैल्मिक साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली द्वारा किया गया।

- भारत में डायबिटीज की प्रचलन दर पिछले चार वर्षों में 11.8% रिकॉर्ड की गई है, जिसमें लगभग समान प्रतिशत में पुरुष और महिलाएँ इस रोग से प्रभावित हैं।

- डायबिटीज की उच्चतम प्रचलन दर (13.2%) 70-79 वर्ष की आयु वर्ग में देखी गई।

- पुरुषों में डायबिटीज की प्रचलन दर (12%) महिलाओं की तुलना में (11.7%) अधिक थी।

- 50 वर्ष तक की डायबिटिक जनसंख्या में किसी भी प्रकार की डायबिटिक रेटिनोपैथी (डीआर) की प्रचलन दर 16.9% पाई गई।

- डायबिटिक्स में अंधता की प्रचलन दर 2.1% और दृष्टिहीनता की दर 13.7% थी।

- डायबिटीज और डायबिटिक रेटिनोपैथी एक महत्वपूर्ण गैर-संक्रामक रोग के रूप में उभर रहे हैं, जो नेत्र-मोरबिडिटी (अंधता) का कारण बनता है।

- यह अनुमानित है कि 2015 में डायबिटिक रेटिनोपैथी वैश्विक स्तर पर अंधता का 1.06% और दृश्य हानि का 1.16% के लिए जिम्मेदार थी।

- वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्रोटीन सेक्रेटागोगिन (SCGN) की भूमिका को मोटापे से उत्पन्न डायबिटीज में इंसुलिन क्रिया को बढ़ाने में प्रदर्शित किया है।

- SCGN अब एक कार्यात्मक इंसुलिन-बाइंडिंग प्रोटीन के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसका डायबिटीज के खिलाफ थेराप्यूटिक पोटेंशियल है।

- SCGN इंसुलिन से बंधता है और इसे विभिन्न तनावों से बचाता है, इसकी स्थिरता को बढ़ाता है, और इसके कार्य में सहायक होता है।

- SCGN अल्जाइमर रोगियों के मस्तिष्क में कम मात्रा में पाया जाता है।

वेस्ट नाइल वायरस

- वेस्ट नाइल वायरस (WNV) मानवों में तंत्रिका संबंधी रोग और मृत्यु का कारण बन सकता है। WNV सामान्यतः अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका, और पश्चिम एशिया में पाया जाता है।

- WNV प्रकृति में एक चक्र के माध्यम से पक्षियों और मच्छरों के बीच संचरण में बना रहता है। मानव, घोड़े, और अन्य स्तनधारी संक्रमित हो सकते हैं।

- वेस्ट नाइल वायरस (WNV) फ्लेविवायरस जीनस का एक सदस्य है और यह फ्लेविविरिडाए परिवार के जापानी इन्सेफेलाइटिस एंटीजनिक कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। पक्षी वेस्ट नाइल वायरस के प्राकृतिक मेज़बान हैं।

- ऐतिहासिक रूप से “अलेप्पो फोड़ा” के रूप में जाना जाने वाला यह परजीवी संक्रमण हाल ही में, जैसा कि नाम से पता चलता है, सीरियाई शरणार्थियों के बीच समस्या बन गया है।

- यह विकृत करने वाले त्वचा अल्सर उत्पन्न करता है, और कभी-कभी आंतरिक अंगों में फैलकर घातक परिणाम पैदा करता है। यूरोप में प्रवासियों के बीच मामलों की बढ़ती संख्या ने इसे मीडिया में काफी रुचि का विषय बना दिया है।

- लीशमैनियासिस सैंडफ्लाई के काटने से फैलती है, जिससे इसका प्रसार एक उत्तरी सीमा तक सीमित होता है।

तपेदिक (TB)

- तपेदिक (TB) बैक्टीरिया (माइकोबैक्टीरियम तपेदिक) द्वारा उत्पन्न होती है जो अधिकांशतः फेफड़ों को प्रभावित करती है। तपेदिक उपचार योग्य और रोकथाम योग्य है।

- TB एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से फैलती है। जब फेफड़ों की TB वाले लोग खांसते, छींकते, या थूकते हैं, तो वे TB के कीटाणुओं को हवा में छोड़ते हैं। एक व्यक्ति को संक्रमित होने के लिए केवल कुछ कीटाणुओं को ही इनहेल करने की आवश्यकता होती है।

- एचआईवी के साथ रहने वाले लोग एचआईवी के बिना लोगों की तुलना में सक्रिय TB रोग विकसित करने की 20 से 30 गुना अधिक संभावना रखते हैं।

मल्टीड्रग-प्रतिरोधी तपेदिक (MDR-TB) TB का एक रूप है जो उन बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है जो इसोनियाज़िड और रिफाम्पिसिन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते, जो सबसे शक्तिशाली, पहले श्रेणी के एंटी-TB दवाएं हैं।

MDR-TB का इलाज किया जा सकता है और इसे दूसरे स्तर की दवाओं का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। हालाँकि, दूसरे स्तर के उपचार विकल्प सीमित हैं और महंगे और विषैले दवाओं के साथ व्यापक कीमोथेरेपी (2 वर्षों तक के उपचार) की आवश्यकता होती है।

- बेडाक्विलाइन का उपयोग अन्य टीबी दवाओं के साथ मिलाकर वयस्कों में फेफड़ों की टीबी के इलाज के लिए किया जाता है जब उन्हें बहु-औषधि-प्रतिरोधी टीबी (MDR-TB) होती है।

- डेलामनिड को उन वयस्कों को दिया जाता है जिनमें टीबी फेफड़ों को प्रभावित कर रही है और जो बहु-औषधि-प्रतिरोधी है।

DOTS वर्तमान में टीबी नियंत्रण के लिए WHO द्वारा अनुशंसित रणनीति है। DOTS का उपयोग पूरे उपचार के पाठ्यक्रम में सर्वोत्तम उपचार दरों के लिए किया जाना चाहिए। इसका मुख्य हस्तक्षेप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो प्रत्येक खुराक के एंटी-टीबी औषधि को निगलते समय मरीज की निगरानी करता है। DOTS में नियमित रूप से बलगम के नमूनों का संग्रह भी शामिल है जब तक कि दो लगातार नमूने AFB के लिए नकारात्मक न हों।

- निखिल – टीबी रोगियों की निगरानी के लिए एक वेब-आधारित समाधान है ताकि संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक कार्यक्रम (RNTCP) को प्रभावी ढंग से मॉनिटर किया जा सके। इसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) द्वारा विकसित किया गया है।

वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 के लिए अपनी वार्षिक वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट जारी की। WHO ने 1997 से हर वर्ष एक वैश्विक टीबी रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य टीबी महामारी का एक व्यापक और अद्यतन आकलन प्रदान करना है, और वैश्विक, क्षेत्रीय, और देश स्तर पर रोग की रोकथाम, निदान, और उपचार में प्रगति को दर्शाना है।

2019 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- WHO द्वारा END TB रणनीति का लक्ष्य 2015-18 के बीच टीबी को 20 प्रतिशत कम करना था। हालांकि, 2015 और 2018 के बीच, केवल 6.3 प्रतिशत टीबी मामलों में संचयी कमी देखी गई।

- 2019 में, निम्न और मध्य-आय वाले देशों ने, जो रिपोर्ट किए गए टीबी मामलों का 97 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, वैश्विक फंडिंग में $6.8 बिलियन प्राप्त किया। यह राशि Stop TB Partnership के 2018-2022 के Global Plan में आवश्यक $10.1 बिलियन से $3.3 बिलियन कम है।

- दुनिया भर में 10 मिलियन नए मामलों में से 3 मिलियन मामलों को अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं किया गया। भारत में 2.69 मिलियन में से 1.99 मिलियन मामलों की रिपोर्ट की गई।

- 2018 में वैश्विक टीबी बोझ का 26.9 प्रतिशत भारत से था।

- टीबी के नए मामलों के लिए प्रमुख पांच जोखिम कारक: कुपोषण, धूम्रपान (विशेषकर पुरुषों में), शराब का दुरुपयोग, HIV संक्रमण, और मधुमेह।

एड्स, टीबी, और मलेरिया के लिए वैश्विक फंड

- वैश्विक कोष (The Global Fund) एचआईवी, तपेदिक और मलेरिया के खिलाफ लड़ाई के लिए एक निजी-जनता साझेदारी है, जिसका उद्देश्य शीर्षक में उल्लिखित तीन प्रमुख बीमारियों के लिए धन जुटाना और प्रदान करना है।

- 2002 में स्थापित, यह कोष वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई 'प्रजाति' का हिस्सा है, जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों के कौशल को निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के साथ जोड़ता है।

- वैश्विक कोष की संरचना और वित्तपोषण मॉडल में उच्च नवाचार है, जिनकी सचिवालय जिनेवा में एक या एक से अधिक संगठनों को सीधे अनुदान प्रदान करता है - केवल सरकारों को नहीं।

- भारत ने हाल ही में एचआईवी, तपेदिक, और मलेरिया (GFTAM) के लिए 6वें पुनःपूर्ति चक्र (2020-22) के लिए 22 मिलियन डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है।

- भारत ने 2002 से एक प्राप्तकर्ता और दाता दोनों के रूप में वैश्विक कोष के साथ एक स्थायी साझेदारी स्थापित की है।

- वर्तमान वित्तपोषण चक्र (2018-21) में, वैश्विक कोष ने भारत को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं।

- एक दाता के रूप में, भारत ने 2019 तक 46.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, जिसमें 5वें पुनःपूर्ति के लिए 20 मिलियन डॉलर शामिल हैं।

- कुष्ठ रोग, जिसे हैंसेंस रोग भी कहा जाता है, एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जो Mycobacterium leprae द्वारा उत्पन्न होती है।

- यह बीमारी मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय नसों, ऊपरी श्वसन पथ की श्लेष्मा सतहों, और आंखों को प्रभावित करती है।

- कुष्ठ रोग सभी आयु में होता है, जो प्रारंभिक शिशु अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक फैला होता है।

- कुष्ठ रोग उपचार योग्य है और प्रारंभिक उपचार अधिकांश अक्षमताओं को रोकता है।

- कुष्ठ रोग का उपचार बहु-औषधि चिकित्सा (MDT) के रूप में ज्ञात औषधियों के संयोजन से किया जाता है, क्योंकि केवल एक एंटी-कुष्ठ औषधि (मोनोथेरेपी) से उपचार करने पर उस औषधि के प्रति प्रतिरोध विकसित हो जाएगा।

- MDT में उपयोग की जाने वाली औषधियों का संयोजन रोग के वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

- रिफाम्पिसिन, जो सबसे महत्वपूर्ण एंटी-कुष्ठ औषधि है, दोनों प्रकार के कुश्ठ रोग के उपचार में शामिल है।

- WHO बहु-बैकिलरी कुश्ठ रोग के मरीजों के लिए रिफाम्पिसिन, क्लोफाजिमाइन, और डैप्सोन के संयोजन की सिफारिश करता है; जबकि पाउसी-बैकिलरी कुश्ठ रोग के मरीजों के लिए MDT रिफाम्पिसिन और डैप्सोन के संयोजन का उपयोग करता है।

रक्त समूहों के सिद्धांतों का विश्लेषण

रक्त एक विशेष संयोजी ऊत्क है, जिसमें एक तरल मैट्रिक्स, प्लाज्मा, और निर्मित तत्व (एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स) शामिल होते हैं।

एरिथ्रोसाइट्स या लाल रक्त कोशिकाएँ (RBC) रक्त में सभी कोशिकाओं में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में होती हैं। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष के रक्त में औसतन 5 मिलियन से 5.5 मिलियन RBC प्रति मिमी-3 होते हैं। वयस्कों में RBC लाल अस्थि मज्जा में बनते हैं। अधिकांश स्तनधारियों में RBC नाभिक रहित होते हैं और इनका आकार बाइकोनकेव होता है। इनमें एक लाल रंग का, आयरन युक्त जटिल प्रोटीन होता है जिसे हेमोग्लोबिन कहा जाता है, इसी कारण से इन कोशिकाओं का रंग और नाम पड़ा।

ल्यूकोसाइट्स को सफेद रक्त कोशिकाएँ (WBC) भी कहा जाता है, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन की कमी के कारण रंगहीन होते हैं। ये नाभिकित होते हैं और इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, जो औसतन 6000-8000 प्रति मिमी-3 रक्त में होती है।

ल्यूकोसाइट्स सामान्यतः अल्पकालिक होते हैं। WBCs की हमारे पास दो मुख्य श्रेणियाँ हैं - ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, ईोसिनोफिल्स, और बेसोफिल्स ग्रैनुलोसाइट्स के विभिन्न प्रकार हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स एग्रैनुलोसाइट्स हैं। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य हेमोस्टेसिस में योगदान देना है: वह प्रक्रिया जिससे रक्तस्राव रुकता है जब अंतःस्त्रावी परत में व्यवधान होता है। ये स्थल पर इकट्ठा होते हैं और जब तक व्यवधान शारीरिक रूप से बहुत बड़ा नहीं होता, ये छिद्र को बंद कर देते हैं।

- रक्त शरीर के वजन का 7% बनाता है।

- एक औसत वयस्क का रक्त मात्रा लगभग 5 लीटर होती है।

- रक्त कोशिका - RBC- 45%, प्लाज्मा- 54.3% और WBC- 0.7%

नोट - प्लाज्मा, जो 92 प्रतिशत पानी है, रक्त मात्रा का 55 प्रतिशत बनाता है। प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन (मुख्य प्रोटीन संघटक), फाइब्रिनोजेन (जो रक्त के थक्के बनने के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है), और ग्लोबुलिन्स (जिसमें एंटीबॉडी शामिल हैं) होते हैं।

एंटीजन

- एंटीजन, जिन्हें इम्युनोजेन भी कहा जाता है, कोई भी पदार्थ है जो इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तेजित करता है।

- एंटीजन बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद हो सकते हैं जो संक्रमण और रोग का कारण बनते हैं।

- एंटीजन आमतौर पर लिपिड होते हैं, हालाँकि वे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं।

- वे ऐसे पदार्थ भी हो सकते हैं, जिन्हें एलर्जेन कहा जाता है, जो एलर्जिक प्रतिक्रिया लाते हैं।

- सामान्य एलर्जेन में धूल, पराग, पशु की खाल, मधुमक्खी के डंक, या कुछ खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

- खून के संक्रमण जिनमें शरीर के अपने खून में मौजूद एंटीजन के साथ असंगत एंटीजन होते हैं, वे एंटीबॉडी के उत्पादन को उत्तेजित करेंगे, जो गंभीर, संभावित जीवन-धातक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कर सकते हैं।

- एंटीजन का उद्गम शरीर के बाहर से होता है।

एंटीबॉडी

- एंटीबॉडी, जिन्हें इम्युनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, वे प्रोटीन हैं जो शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और विदेशी पदार्थों, जिन्हें एंटीजन कहा जाता है, के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं।

- जब एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है, तो यह इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तेजित करता है।

- इम्यून सिस्टम शरीर का प्राकृतिक रक्षा तंत्र है।

- एंटीबॉडी एंटीजन से चिपक जाते हैं, या खुद को उससे जोड़ लेते हैं और उसे निष्क्रिय कर देते हैं।

- एंटीबॉडी हमेशा शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं।

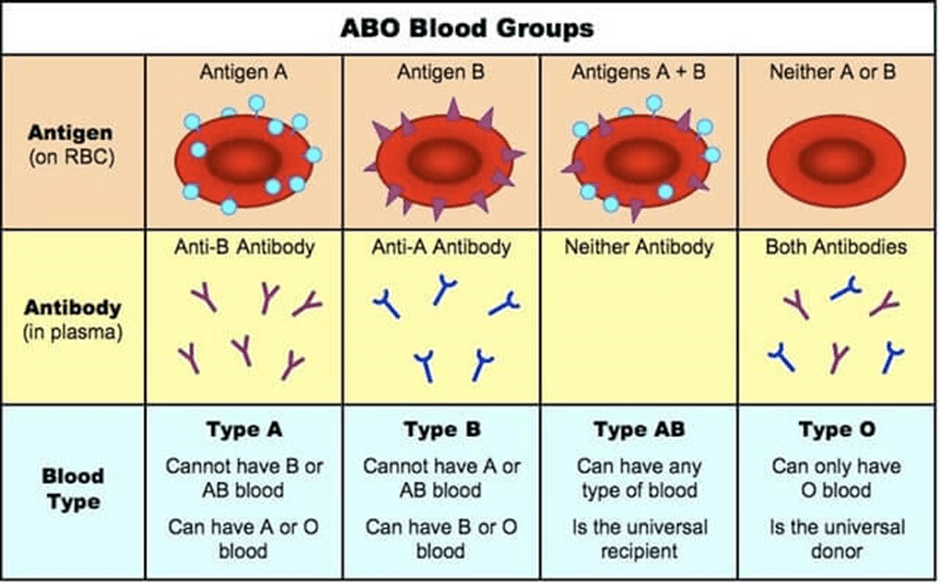

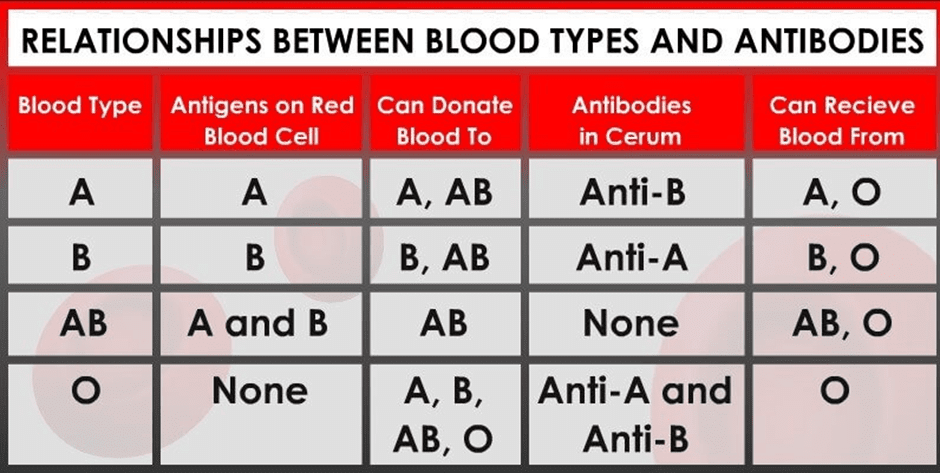

एबीओ रक्त समूह

चार मुख्य प्रकार हैं: A, B, AB, और O। एबीओ प्रकारों के लिए मुख्य रूप से दो एंटीजन और दो एंटीबॉडी जिम्मेदार होते हैं। इन चार घटकों का विशिष्ट संयोजन अधिकांश मामलों में एक व्यक्ति का प्रकार निर्धारित करता है। नीचे दी गई तालिका में एंटीजन और एंटीबॉडी के संभावित संयोजन और संबंधित एबीओ प्रकार को दर्शाया गया है (“हां” एक घटक की उपस्थिति और “नहीं” उसकी अनुपस्थिति को इंगित करता है)।

उदाहरण के लिए, जिन लोगों का रक्त प्रकार A है, उनके लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर A एंटीजन होगा (जैसा कि नीचे दिए गए तालिका में दिखाया गया है)। इसके परिणामस्वरूप, वे एंटी-A एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं करेंगे क्योंकि इससे उनके अपने रक्त का विनाश होगा।

हालांकि, यदि उनके शरीर में B प्रकार का रक्त इंजेक्ट किया जाता है, तो उनके प्लाज्मा में मौजूद एंटी-B एंटीबॉडी इसे विदेशी के रूप में पहचानेंगे और रक्त को विदेशी प्रोटीन से साफ करने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं को फोड़ देंगे या एकत्रित कर देंगे।

जिन व्यक्तियों का रक्त प्रकार O है, वे ABO एंटीजन का उत्पादन नहीं करते हैं।

- इसलिए, जब उनका रक्त अन्य विभिन्न ABO प्रकारों के लोगों को दिया जाता है, तो सामान्यतः इसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा। परिणामस्वरूप, प्रकार O के लोग रक्त संक्रमण के लिए सार्वभौमिक दाता हैं, लेकिन वे केवल प्रकार O का रक्त ही प्राप्त कर सकते हैं।

जिन लोगों का रक्त प्रकार AB है, वे कोई ABO एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं।

- उनका रक्त किसी अन्य ABO प्रकार के प्रति भेदभाव नहीं करता है। नतीजतन, वे रक्त संक्रमण के लिए सार्वभौमिक रिसीवर हैं, लेकिन जब उन्हें अन्य प्रकार के रक्त दिए जाते हैं, तो उनका रक्त एकत्रित हो जाएगा क्योंकि वे दोनों प्रकार के एंटीजन का उत्पादन करते हैं।

- किसी व्यक्ति का ABO प्रकार कुछ रक्त की बूंदों से निर्धारित करना आसान और सस्ता है। एक सीरम जिसमें एंटी-A एंटीबॉडी होती है, उसे रक्त के कुछ भाग के साथ मिलाया जाता है। शेष नमूने के साथ एंटी-B एंटीबॉडी वाला अन्य सीरम मिलाया जाता है।

- यदि किसी भी नमूने में एकत्रीकरण होता है या नहीं होता है, तो यह ABO प्रकार को दर्शाता है। यह संभावितताओं के सरल उन्मूलन की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के रक्त नमूने को एंटी-A एंटीबॉडी द्वारा एकत्रित किया जाता है, लेकिन एंटी-B एंटीबॉडी द्वारा नहीं, तो इसका अर्थ है कि A एंटीजन मौजूद है लेकिन B एंटीजन नहीं है। इसलिए, रक्त का प्रकार A है।

रक्त समूह

Rh रक्त समूह प्रणाली

ABO रक्त समूह प्रणाली के अलावा, एक प्रमुख प्रणाली Rh रक्त समूह प्रणाली है। लगभग दो-तिहाई जनसंख्या के लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर तीसरा एंटीजन होता है जिसे Rh कारक या Rh एंटीजन कहा जाता है; यह यह निर्धारित करता है कि रक्त समूह सकारात्मक है या नकारात्मक।

- यदि Rh कारक मौजूद है, तो व्यक्ति Rh सकारात्मक (Rh+) होता है; यदि Rh कारक अनुपस्थित है, तो व्यक्ति Rh नकारात्मक (Rh-) होता है क्योंकि वे Rh एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करते हैं।

नोट:

- यदि आपके पास A रक्त है, तो आप केवल A और O रक्त प्राप्त कर सकते हैं।

- यदि आपके पास B रक्त है, तो आप केवल B और O रक्त प्राप्त कर सकते हैं।

- यदि आपके पास AB रक्त है, तो आप A, B, AB और O रक्त प्राप्त कर सकते हैं।

- यदि आपके पास O रक्त है, तो आप केवल O रक्त प्राप्त कर सकते हैं।

- यदि आप Rh+ हैं, तो आप Rh+ या Rh- रक्त प्राप्त कर सकते हैं।

- यदि आप Rh- हैं, तो आप केवल Rh- रक्त प्राप्त कर सकते हैं।

- O रक्त किसी भी रक्त प्रकार के व्यक्ति को दिया जा सकता है। यही कारण है कि O रक्त वाले लोगों को सार्वभौमिक रक्त दाता कहा जाता है।

विश्व मधुमेह दिवस: हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसे 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ (IDF) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मधुमेह के बढ़ते स्वास्थ्य खतरे के बारे में चिंताओं के जवाब में स्थापित किया गया था।

विश्व तपेदिक (TB) दिवस: हर साल, विश्व तपेदिक (TB) दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है ताकि TB के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई जा सके, और वैश्विक TB महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को तेज किया जा सके। यह तारीख 1882 को उस दिन को चिह्नित करती है जब डॉ. रॉबर्ट कोच ने घोषणा की थी कि उन्होंने TB का कारण बनने वाले बैक्टीरिया की खोज की है, जिसने इस बीमारी के निदान और उपचार के रास्ते खोल दिए।

विश्व निमोनिया दिवस: 2009 में स्थापित, विश्व निमोनिया दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। निमोनिया बच्चों में पांच साल से कम आयु में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है, फिर भी इसे आसानी से रोका और इलाज किया जा सकता है।

विश्व एड्स दिवस: विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस लोगों के बीच एड्स और एचआईवी की समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो शरीर की इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है।

इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष

मिशन इंद्रधनुष: सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज को तेज़ी से प्राप्त करने और कार्यक्रम को मजबूत और पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए, भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में "मिशन इंद्रधनुष" लॉन्च किया।

इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0: देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू किया है ताकि सभी उपलब्ध टीकों के साथ उन लोगों तक पहुंच सके जो अब तक नहीं पहुंचे हैं, और पहचाने गए जिलों और ब्लॉकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं की कवरेज को तेज़ी से बढ़ा सके। यह कार्यक्रम दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक चलेगा।

- इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत के साथ, भारत को पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में और कमी लाने का अवसर मिलता है, और 2030 तक रोकने योग्य बाल मृत्यु को समाप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है।

- महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज, शहरी विकास मंत्रालय, युवा मामलों का मंत्रालय और अन्य कई मंत्रालय इस मिशन को सफल बनाने के लिए एक साथ आए हैं और सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार का समर्थन कर रहे हैं कि टीकों के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें।

- IMI 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसे IMI ड्राइव के दौरान टीकाकरण के लिए लक्षित बच्चों और गर्भवती महिलाओं की जानकारी और गतिविधियों के दौर में कवरेज डेटा कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है।

- अक्टूबर 2019 तक, मिशन इंद्रधनुष और संबंधित कार्यक्रमों ने भारत में 3.39 करोड़ बच्चों और 87.2 लाख गर्भवती महिलाओं को सफलतापूर्वक टीका लगाया है।

इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष (IMI) 3.0

उद्देश्य

- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के अंतर्गत सभी उपलब्ध टीकों के साथ उन जनसंख्या तक पहुँच बनाना जो अभी तक टीकाकरण से वंचित हैं, और इस प्रकार बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण और संपूर्ण टीकाकरण कवरेज को तेज़ करना।

कवरेज

- इस वर्ष दो चरण होंगे, जो 29 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के 250 पूर्व-निर्धारित जिलों/शहरी क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे।

- जिलों को 313 निम्न-जोखिम, 152 मध्य-जोखिम और 250 उच्च-जोखिम जिलों में वर्गीकृत किया गया है।

- आवासी क्षेत्रों और दूरदराज के क्षेत्रों से लाभार्थियों को लक्षित किया जाएगा, क्योंकि वे महामारी के दौरान अपने टीके की खुराक से चूक सकते हैं।

- महत्व: यह भारत की सतत विकास लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा।

कवरेज

- यह 12 टीके-रोधी बीमारियों (VPD) जैसे कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, मेनिनजाइटिस और निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा प्रकार B संक्रमण, जापानी इन्सेफेलाइटिस (JE), रोटावायरस टीका, निमोनोकॉकल संयुग्मित टीका (PCV), और मीजल्स-रूबेला (MR) के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करता है।

- हालांकि, जापानी इन्सेफेलाइटिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा प्रकार B के खिलाफ टीकाकरण देश के चयनित जिलों में प्रदान किया जा रहा है।

एल्जाइमर रोग

- यह एक प्रगतिशील मस्तिष्क विकार है जो सामान्यतः 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करता है।

- यह मस्तिष्क की कोशिकाओं और नसों को नष्ट करता है और संदेश पहुँचाने वाले न्यूरोट्रांसमीटरों को बाधित करता है।

- जब यह युवा व्यक्तियों को प्रभावित करता है, तो इसे जल्दी शुरुआत माना जाता है।

- आखिरकार, एल्जाइमर वाला व्यक्ति दैनिक गतिविधियों को करने की क्षमता खो देता है।

- लक्षणों में याददाश्त की हानि, परिचित कार्यों को पूरा करने में कठिनाई, समय या स्थान के साथ भ्रम, बोलने और लिखने में समस्याएँ, निर्णय लेने में कमी या खराब निर्णय, और मूड और व्यक्तित्व में परिवर्तन शामिल हैं।

- एल्जाइमर के लिए कोई इलाज नहीं है क्योंकि इसके सटीक कारण ज्ञात नहीं हैं। अधिकांश विकसित हो रहे दवाएँ बीमारी की प्रगति को धीमा करने या रोकने का प्रयास करती हैं।

पार्किंसन रोग

पार्किंसन रोग एक दीर्घकालिक, अवनतिशील तंत्रिका विकार है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं को क्षति पहुंचाता है, जिससे dopamine के स्तर में कमी आती है। Dopamine एक रासायनिक पदार्थ है जो मस्तिष्क से शरीर तक व्यवहारिक संकेत भेजता है।

यह रोग विभिन्न प्रकार के “मोटर” लक्षणों (पेशियों की गति से संबंधित लक्षण) का कारण बनता है, जिसमें शामिल हैं:

- कठोरता

- गति में देरी

- खराब संतुलन

- कंपन

औषधि इस रोग के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसका इलाज नहीं किया जा सकता। यह 6 से 60 वर्ष की आयु वर्ग को प्रभावित करता है। वैश्विक स्तर पर, लगभग 10 मिलियन लोग इस रोग से प्रभावित हैं।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|