रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

परिचय

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसका मुख्य मिशन भारत में एक विश्व स्तरीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधार स्थापित करना है। DRDO का उद्देश्य भारत की रक्षा सेवाओं को अत्याधुनिक प्रणालियाँ और समाधान प्रदान करना है, जिससे उन्हें तकनीकी क्षमताओं के मामले में एक निर्णायक बढ़त मिले।

- इस मिशन की पूर्ति के लिए, DRDO विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करता है, जिसमें एयरोस्पेस, मिसाइल प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स, नौसैनिक प्रणाली, युद्धक वाहन, और अन्य शामिल हैं। संगठन का कार्य भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों और उपकरणों का विकास और वितरण करना है।

- DRDO का कार्य भारत की रक्षा रणनीति के लिए अभिन्न है, क्योंकि यह देश को अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास और रखरखाव में सक्षम बनाता है, जिससे इसकी सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में तत्परता और प्रभावशीलता बढ़ती है।

उद्भव और विकास

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) का एक समृद्ध इतिहास है और इसकी स्थापना के बाद से यह काफी विकसित हुआ है:

- उत्पत्ति: DRDO की स्थापना 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (TDEs), तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय (DTDP), और रक्षा विज्ञान संगठन (DSO) जैसे कई रक्षा-संबंधी संस्थाओं के विलय के माध्यम से की गई थी। इस एकीकरण का उद्देश्य भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयासों को सुव्यवस्थित और बढ़ावा देना था।

- वृद्धि: DRDO ने 10 प्रयोगशालाओं के साथ अपनी यात्रा शुरू की, और तब से यह 52 प्रयोगशालाओं के विशाल नेटवर्क में विकसित हो चुका है। ये प्रयोगशालाएँ वायु विज्ञान, सशस्त्र बल, इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्धक वाहन, इंजीनियरिंग सिस्टम, उपकरण, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली, जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणालियाँ, और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

- मानव संसाधन: DRDO के कार्यबल में भी काफी वृद्धि हुई है। वर्तमान में, इसे 5,000 से अधिक वैज्ञानिकों और लगभग 25,000 अन्य वैज्ञानिक, तकनीकी, और सहायक कर्मचारियों द्वारा समर्थन प्राप्त है। यह समर्पित टीम राष्ट्र के लिए रक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- परियोजनाएँ और उपलब्धियाँ: DRDO कई प्रमुख परियोजनाओं में संलग्न है, जो मिसाइलों, सशस्त्र बलों, हल्के युद्धक विमान, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, और अन्य के विकास पर केंद्रित हैं। संगठन ने इन प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं, जो भारत की रक्षा क्षमताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान करते हैं।

DRDO की निरंतर वृद्धि और उपलब्धियाँ इसकी रक्षा प्रौद्योगिकी को उन्नत करने और भारतीय सशस्त्र बलों को विकसित सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्चतम स्तर की प्रणालियाँ और समाधान प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

मिशन

डीआरडीओ का मिशन बहुआयामी है और भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है:

- प्रौद्योगिकी विकास: भारतीय रक्षा सेवाओं के लिए उन्नत सेंसर, हथियार प्रणाली, प्लेटफार्म और संबंधित उपकरणों का डिज़ाइन, विकास और उत्पादन का निगरानी करना। इसमें देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का निर्माण शामिल है।

- युद्ध प्रभावशीलता का अनुकूलन: सशस्त्र बलों को तकनीकी समाधान प्रदान करना, जिसका उद्देश्य उनकी युद्ध प्रभावशीलता को अनुकूलित करना है। डीआरडीओ सैन्य बलों को सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और प्रणालियों से लैस करने के लिए काम करता है।

- सैन्यकर्मियों की भलाई: सैनिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों और समाधानों का विकास करके सैनिकों की भलाई को बढ़ावा देना। इसमें सैनिकों के रहने की परिस्थितियों और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करने वाली नवाचार शामिल हैं।

- अवसंरचना विकास: रक्षा अनुसंधान और विकास गतिविधियों का समर्थन करने के लिए अवसंरचना की स्थापना और सुधार करना। इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं और प्रयोगशालाओं का निर्माण शामिल है।

- गुणवत्ता मानव संसाधन: अत्यधिक कुशल और समर्पित कर्मचारियों का एक पूल विकसित करना, जो रक्षा में तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने में सक्षम हो। डीआरडीओ प्रतिभाशाली और समर्पित कार्यबल बनाने पर जोर देता है।

- स्वदेशी प्रौद्योगिकी: एक मजबूत स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधार का निर्माण करना, जिससे महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम हो। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी

रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी (DSRO) एक नई स्थापित एजेंसी है जिसका लक्ष्य भारत की रक्षा के लिए अंतरिक्ष युद्ध हथियार प्रणाली और संबंधित प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। DSRO और इसकी भूमिका के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

- स्थापना: DSRO को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा अंतरिक्ष युद्ध अनुसंधान और विकास के लिए एक विशेष एजेंसी के रूप में अनुमोदित किया गया।

- वैज्ञानिक टीम: DSRO में वैज्ञानिकों की एक टीम शामिल होगी जो तीनों सशस्त्र सेवाओं के एकीकृत रक्षा स्टाफ अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी।

- रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA) को समर्थन: DSRO का एक प्रमुख कार्य रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA) को अनुसंधान और विकास में समर्थन प्रदान करना है। DSA का उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना और अंतरिक्ष में उसके हितों की सुरक्षा करना है।

- अंतरिक्ष में युद्ध: DSA को तैयार करने और सक्षम बनाने के लिए स्थापित किया गया है ताकि भारत उन संघर्षों में शामिल हो सके जो अंतरिक्ष में हो सकते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष संपत्तियों को संभावित खतरों से बचाना।

- स्थान: रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसका नेतृत्व एक एयर वाइस मार्शल रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह धीरे-धीरे तीनों सशस्त्र सेवाओं की अंतरिक्ष संबंधी जिम्मेदारियों और क्षमताओं का अधिग्रहण करेगा।

- एकीकरण: मौजूदा सैन्य अंतरिक्ष एजेंसियों, जिसमें रक्षा इमेजरी प्रोसेसिंग और एनालिसिस सेंटर (नई दिल्ली में स्थित) और रक्षा उपग्रह नियंत्रण केंद्र (भोपाल में स्थित) शामिल हैं, को अंतरिक्ष संबंधी प्रयासों को सुव्यवस्थित और समन्वयित करने के लिए DSA में विलय किया जाएगा।

रक्षा अधिग्रहण संगठन (DAO)

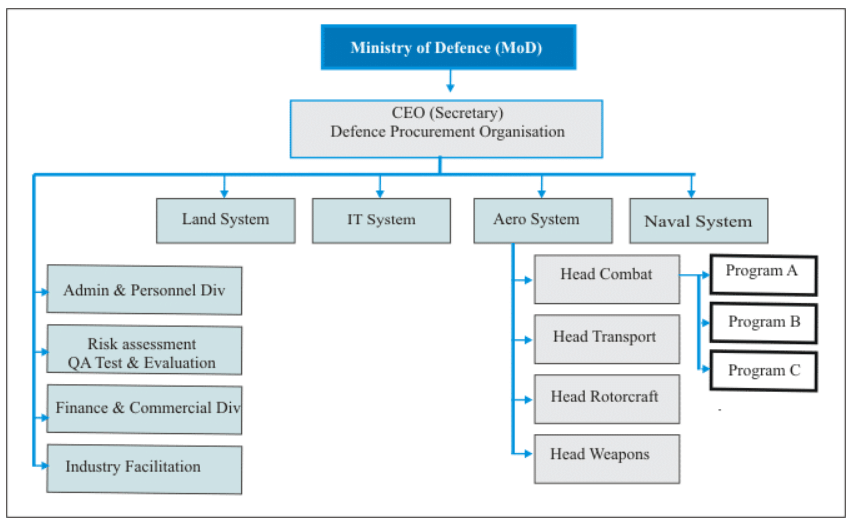

रक्षा अधिग्रहण संगठन (DAO) भारत में रक्षा मंत्रालय (MoD) के अंतर्गत एक प्रस्तावित स्वायत्त निकाय है। इसका उद्देश्य रक्षा खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुधारना है, साथ ही जवाबदेही को बढ़ाना भी है। DAO के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं:

- पृष्ठभूमि: DAO की अवधारणा का सुझाव प्रीतम सिंह समिति ने एक अधिक कुशल और प्रभावी रक्षा खरीद प्रणाली की आवश्यकता के मद्देनजर दिया था।

- स्वायत्त संगठन: DAO को रक्षा मंत्रालय के भीतर एक स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह स्वायत्तता इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने और खरीद प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने की अनुमति देती है।

- जिम्मेदारियाँ: DAO की कई जिम्मेदारियाँ होंगी, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों के लिए हथियारों और उपकरणों की खरीद के लिए नीति बनाना, योजना बनाना और कार्यान्वयन करना शामिल है।

- फंडिंग: अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए, DAO को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपयोग किए गए धन के एक निश्चित प्रतिशत से वित्त पोषित किया जाएगा। पहले वर्ष में, इस फंडिंग का अनुमान लगभग Rs 400 करोड़ होने का है।

- उद्देश्य: DAO की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे अधिग्रहण संगठन का निर्माण करना है जो अधिक कुशलता से कार्य कर सके और मानक सरकारी नियमों और विनियमों द्वारा बाधित न हो। यह "मेक इन इंडिया" पहल में योगदान करने की उम्मीद है, जिससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

सिद्धांत और संगठनात्मक संरचना

स्वायत्त, विकेंद्रीकृत निर्णय लेने वाली रक्षा खरीद संगठन (DPO) के रूप में कार्य करने के लिए इसके कार्यों के लिए सुझाए गए मूल मार्गदर्शक सिद्धांतों में जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ प्रबंधित डिलीवरी है, जो कि वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं के अनुसार सहमत PTCR (प्रदर्शन, लागत, समय, और जोखिम) ढांचे के भीतर हो।

जोखिम प्रबंधन की बजाय जोखिम टालने पर ध्यान केंद्रित करें।

- व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बजाय समूह जिम्मेदारी।

- आंतरिक ग्राहकों (सेना, नौसेना, वायु सेना) के साथ प्रदर्शन का त्रैमासिक माप।

- प्रक्रिया को स्वायत्तता और जिम्मेदारी के साथ तीन बड़े चरणों में विभाजित किया जाना चाहिए।

- तकनीकी आवश्यकताओं की पहचान।

न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी

- भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी (NCA) भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम से संबंधित कमांड, नियंत्रण और संचालन निर्णयों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। इसे 4 जनवरी, 2003 को राजनीतिक परिषद और कार्यकारी परिषद के गठन के साथ स्थापित किया गया था। ये परिषदें आवश्यक होने पर परमाणु कार्रवाइयों को अधिकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- राजनीतिक परिषद: प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली यह परिषद परमाणु हमलों को अधिकृत करने के लिए जिम्मेदार है। यह किसी भी परमाणु कार्रवाई के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान करती है।

- कार्यकारी परिषद: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) द्वारा नेतृत्व की जाने वाली यह परिषद राजनीतिक परिषद को अपनी राय देती है। यह भारत के परमाणु शस्त्रागार पर नागरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने और परमाणु हथियारों के आकस्मिक या अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए एक उन्नत कमांड और नियंत्रण प्रणाली बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड (SFC), जिसे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है, NCA का हिस्सा है। SFC भारत के सामरिक और रणनीतिक परमाणु हथियार भंडार का प्रबंधन और प्रशासन करती है।

- NCA के निर्देशों का कार्यान्वयन SFC द्वारा किया जाता है, जिसका नेतृत्व एयर मार्शल या इसके समकक्ष के रैंक के एक कमांडर-इन-चीफ द्वारा किया जाता है। यह व्यक्ति भारत की सामरिक और रणनीतिक परमाणु सेनाओं के प्रबंधन और प्रशासन की देखरेख करता है।

- इसके अतिरिक्त, भारत के रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2018 में डिफेंस प्लानिंग कमिटी (DPC) स्थापित की। DPC की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) करते हैं और इसमें विदेश सचिव, रक्षा सचिव, रक्षा प्रमुख, सेवा प्रमुख और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। DPC के मुख्य कार्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार करना, क्षमता विकास योजना बनाना, रक्षा कूटनीति के मामलों को संबोधित करना, और भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है।

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) भारतीय सशस्त्र बलों में सबसे वरिष्ठ सेवा अधिकारी हैं और सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख कार्यकारी हैं। CDS भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय को मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इस भूमिका में संयुक्त कमांडर्स और स्टाफ समिति का नेतृत्व करना और सशस्त्र बलों को पेशेवर मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल है।

- CDS का समर्थन एक उप, वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और सेना, नौसेना, और वायु सेना के प्रमुखों द्वारा किया जाता है, जो अपनी-अपनी शाखाओं का नेतृत्व करते हैं। जनरल बिपिन रावत वर्तमान में 1 जनवरी, 2020 से CDS के रूप में कार्यरत हैं।

- CDS भारतीय सशस्त्र बलों के समन्वय, त्रिसेवा प्रभावशीलता, और कुल मिलाकर युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। यह स्थिति आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में महत्वपूर्ण है और सरकार और रक्षा मंत्री को सैन्य सलाह को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है। जबकि रक्षा सचिव मुख्य नागरिक रक्षा सलाहकार बने रहते हैं, CDS एक प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, जो भारत की रक्षा संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|