ई-गवर्नेंस | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

परिचय

- ई-गवर्नेंस को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग सरकार की सेवाओं, जानकारी के आदान-प्रदान, लेनदेन, पहले से मौजूद सेवाओं और जानकारी के पोर्टलों के एकीकरण के लिए परिभाषित किया जा सकता है। "ई" का अर्थ 'इलेक्ट्रॉनिक' है।

यूरोपियन काउंसिल ने ई-गवर्नेंस को इस प्रकार संदर्भित किया:

- सार्वजनिक कार्रवाई के तीन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग:

- सार्वजनिक प्राधिकरणों और नागरिक समाज के बीच संबंध

- लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी चरणों में सार्वजनिक प्राधिकरणों का कार्यन्वयन (इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र)

- सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान (इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक सेवाएं)

ई-गवर्नेंस को चुनने के कारण

- गवर्नेंस अपने आप में बहुत जटिल हो गई है

- सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि

ई-गवर्नेंस के विभिन्न अर्थ

- ई-प्रशासन: राज्य को आधुनिक बनाने के लिए ICTs का उपयोग; प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के लिए डेटा भंडारण का निर्माण और रिकॉर्ड (भूमि, स्वास्थ्य आदि) का कंप्यूटरीकरण।

- ई-सेवाएँ: यहाँ जोर नागरिकों के करीब राज्य लाने पर है। उदाहरण के लिए: ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान।

- ई-प्रशासन और ई-सेवाएँ मिलकर उस बड़े रूप को बनाती हैं जिसे सामान्यतः ई-सरकार कहा जाता है।

- ई-गवर्नेंस: समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए IT का उपयोग। इसमें नागरिकों के साथ लेनदेन के लिए नीति और कार्यक्रम से संबंधित जानकारी का प्रकाशन शामिल है। यह केवल ऑनलाइन सेवाओं के प्रावधान से परे जाता है और सरकार के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए IT के उपयोग को कवर करता है।

- ई-लोकतंत्र: राज्य के गवर्नेंस में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए IT का उपयोग। इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, और लोगों की भागीदारी लाने पर जोर है। इसमें नीतियों का ऑनलाइन खुलासा, ऑनलाइन शिकायत निवारण, ई-जनमत संग्रह आदि शामिल हैं।

उद्गम

ई-शासन की शुरुआत भारत में 1970 के दशक में हुई, जिसका ध्यान सरकारी अनुप्रयोगों पर था, जैसे कि रक्षा, आर्थिक निगरानी, योजना और ICT का उपयोग करके चुनाव, जनगणना, कर प्रशासन आदि से संबंधित डेटा-गहन कार्यों का प्रबंधन।

प्रारंभिक कदम उठाए गए

- 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना भारत में ई-शासन की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था, जिसने ‘सूचना’ और इसके संचार पर ध्यान केंद्रित किया।

- 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) ने देश के सभी जिला कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया।

- ई-शासन के लिए मुख्य धारा NICNET के 1987 में लॉन्च होने से मिली, जो एक राष्ट्रीय उपग्रह-आधारित कंप्यूटर नेटवर्क था।

उद्देश्य

- नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना।

- पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना।

- सूचना के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना।

- सरकार के भीतर दक्षता में सुधार करना, अर्थात् केंद्र-राज्य या राज्य के बीच।

- व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार करना।

ई-शासन के स्तंभ

- लोग

- प्रक्रिया

- प्रौद्योगिकी

- संसाधन

ई-शासन में इंटरएक्शन के प्रकार

- G2G अर्थात् सरकार से सरकार

- G2C अर्थात् सरकार से नागरिक

- G2B अर्थात् सरकार से व्यवसाय

- G2E अर्थात् सरकार से कर्मचारी

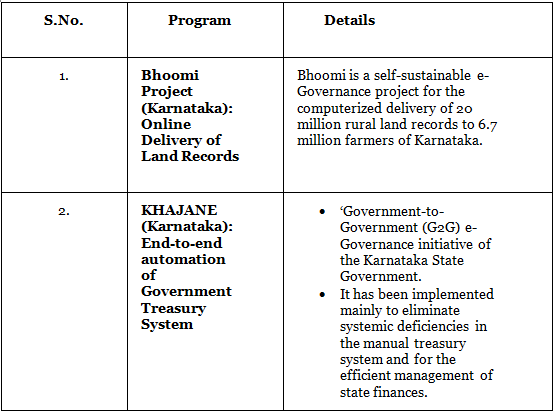

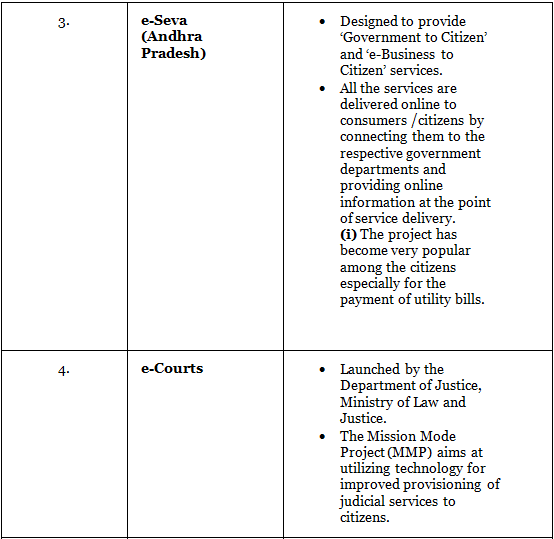

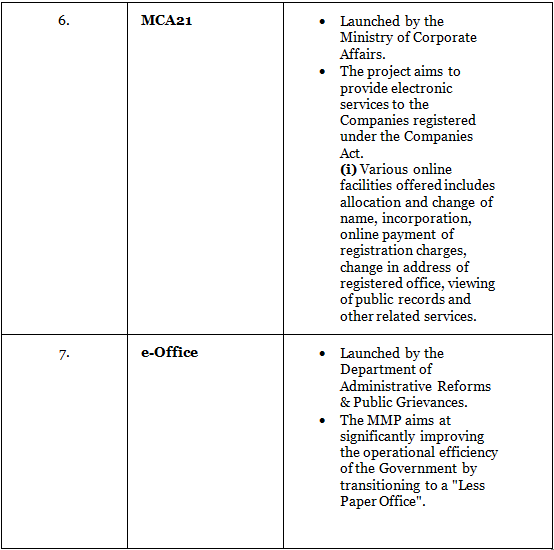

भारत में ई-शासन के लिए उठाए गए कदम

डिजिटल इंडिया पहलों

- यह एक छतरी कार्यक्रम है जो भारत को ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए तैयार करता है।

- यह कई विचारों और सोचों को एक व्यापक दृष्टि में जोड़ता है ताकि प्रत्येक को एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा माना जा सके।

- इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) द्वारा शुरू किया गया है।

दृष्टि क्षेत्र

डिजिटल अवसंरचना हर नागरिक के लिए

- शासन और सेवाएँ मांग पर

- नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण

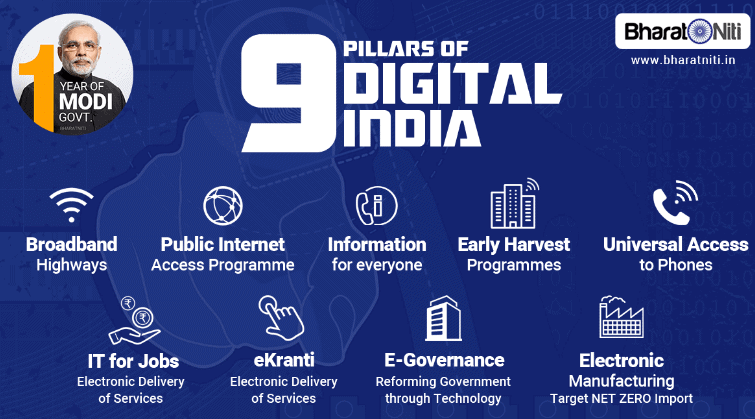

- डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ

डिजिटल इंडिया पहलों के अंतर्गत विभिन्न पहलें

- MyGov: यह शासन और नागरिकों के बीच एक लिंक स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, जो अच्छे शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। यह नागरिकों और विदेशों में लोगों को विभिन्न गतिविधियों जैसे 'करें', 'चर्चा करें', 'मतदान', 'बात करें', 'ब्लॉग' आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- DigiLocker: यह नागरिकों को सुरक्षित रूप से अपने दस्तावेज़ संग्रहीत करने और सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे एक्सेस कर सकते हैं।

- e-Hospital - ऑनलाइन पंजीकरण ढांचा (ORF): यह पहल रोगियों को सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन OPD अपॉइंटमेंट लेने में सहायता करती है। यह ढांचा रोगी देखभाल, प्रयोगशाला सेवाएँ और चिकित्सा रिकॉर्ड प्रबंधन को भी कवर करता है।

- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP): यह किसी भी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन और वितरण के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करता है।

- DARPAN: यह एक ऑनलाइन उपकरण है जिसका उपयोग राज्य के महत्वपूर्ण और उच्च प्राथमिकता वाले परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। यह राज्य सरकार के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासन के लिए चयनित योजनाओं/परियोजनाओं के की परफॉरमेंस इंडिकेटर्स (KPIs) पर वास्तविक समय डेटा प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है।

- PRAGATI (प्रो-एक्टिव शासन और समय पर कार्यान्वयन): इसका उद्देश्य प्रो-एक्टिव शासन और समय पर कार्यान्वयन की संस्कृति शुरू करना है। यह मुख्य हितधारकों के बीच वास्तविक समय में उपस्थिति और आदान-प्रदान के साथ ई-पारदर्शिता और ई-उत्तरदायित्व लाने के लिए एक मजबूत प्रणाली भी है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था।

- कॉमन सर्विसेज सेंटर 2.0 (CSC 2.0): इसे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को विकसित करने और समर्थन प्रदान करने के लिए लागू किया जा रहा है। CSCs ऐसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सक्षम कियोस्क हैं जिनमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होती है ताकि नागरिकों के दरवाजे पर विभिन्न सरकारी, निजी और सामाजिक सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

- मोबाइल सेवा: यह लोगों को मोबाइल फोन और टैबलेट के माध्यम से सरकारी सेवाएँ प्रदान करती है।

- जीवन प्रमाण: यह पेंशन धारकों के लिए एक आधार आधारित बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली है। यह प्रणाली पेंशन धारक की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता प्रदान करती है।

- राष्ट्रीय भू-जानकारी केंद्र (NCoG): इस परियोजना के तहत, विभागों के लिए साझा करने, सहयोग, स्थान आधारित विश्लेषण और निर्णय समर्थन प्रणाली के लिए भू-जानकारी प्रणाली (GIS) मंच विकसित किया गया है।

- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP): यह देश भर में ई-गवर्नेंस पहलों का समग्र दृष्टिकोण लेती है, उन्हें एक सामूहिक दृष्टि और साझा कारण में एकीकृत करती है। इसमें 31 मिशन मोड परियोजनाएँ शामिल हैं, जिन्हें 2006 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन बाद में इसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में एकीकृत किया गया।

e-Kranti: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2.0

- यह डिजिटल इंडिया पहल का एक आवश्यक स्तंभ है। इसे 2015 में "शासन को बदलने के लिए ई-गवर्नेंस को बदलना" के दृष्टिकोण के साथ स्वीकृत किया गया था। ई-क्रांति के तहत 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं, जो विभिन्न कार्यान्वयन चरणों में हैं।

ई-क्रांति के प्रमुख क्षेत्र

- ई-शिक्षा: सभी विद्यालयों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई प्रदान किया जाएगा (कवरेज लगभग 250,000 विद्यालयों के आसपास होगा)।

- PMGDISHA: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का लक्ष्य ग्रामीण भारत में छह करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है।

- SWAYAM: इसमें मासिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज (MOOCs) शामिल हैं, जो ई-शिक्षा का लाभ उठाते हैं। यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो कक्षा 9 से लेकर स्नातक स्तर तक सभी पाठ्यक्रमों को होस्ट करने की सुविधा देता है, जिसे कोई भी, कहीं भी, किसी भी समय एक्सेस कर सकता है।

- ई-स्वास्थ्य: ई-स्वास्थ्य में ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श, ऑनलाइन चिकित्सा रिकॉर्ड, ऑनलाइन दवा की आपूर्ति, भारत भर में रोगी जानकारी का आदान-प्रदान आदि शामिल होगा।

- किसान: यह किसानों को वास्तविक समय में मूल्य जानकारी, ऑनलाइन इनपुट ऑर्डर और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन नकद, ऋण और राहत भुगतान प्राप्त करने में सहायता करेगा।

- सुरक्षा: मोबाइल आधारित आपातकालीन सेवाएं और आपदा से संबंधित सेवाएं नागरिकों को वास्तविक समय में प्रदान की जाएंगी ताकि समय पर सावधानी बरती जा सके और जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सके।

- वित्तीय समावेशन: वित्तीय समावेशन को मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो-एटीएम कार्यक्रम, और CSCs/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मजबूत किया जाएगा।

- न्याय: इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कई संबंधित अनुप्रयोगों, जैसे कि ई-कोर्ट्स, ई- पुलिस, ई-जेिल्स, और ई-प्रॉसिक्यूशन का लाभ उठाकर मजबूत किया जाएगा।

- योजना: राष्ट्रीय GIS मिशन मोड प्रोजेक्ट को परियोजना योजना, अवधारण, डिजाइन और विकास के लिए GIS-आधारित निर्णय लेने की सुविधा के लिए लागू किया जाएगा।

- साइबर सुरक्षा: देश में एक सुरक्षित और सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र स्थापित किया गया है।

ई-गवर्नेंस के लाभ/परिणाम

ई-सरकार के लाभ

- पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि।

- शासन की पहुँच का विस्तार।

- सार्वजनिक प्रशासन में सुधार।

- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण का सृजन।

- नागरिकों को सूचना और गुणवत्ता सेवाओं तक बेहतर पहुँच के रूप में सेवा वितरण में सुधार।

ई-सरकार के लिए चुनौतियाँ

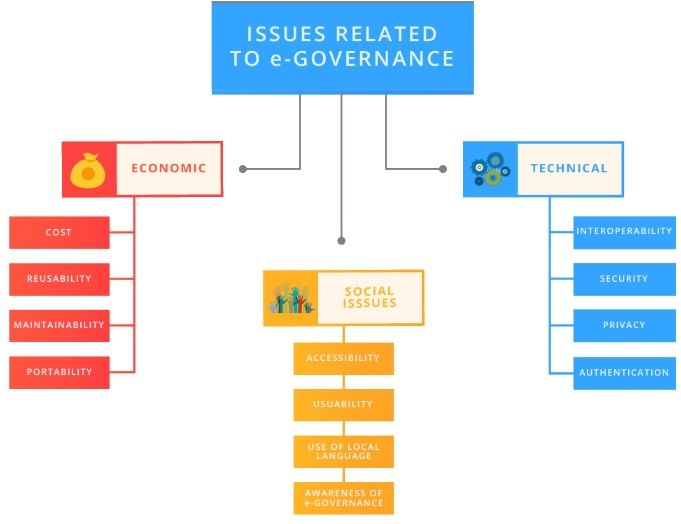

ई-सरकार से संबंधित मुद्दे

- अवसंरचना: बिजली, इंटरनेट जैसी बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी। इस संदर्भ में भारतनेट और सौभाग्य जैसी पहलों को उठाया गया है।

- लागत: ई-सरकार उपाय महंगे होते हैं और इसके लिए विशाल सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में परियोजनाओं की लागत ई-सरकार पहलों के कार्यान्वयन में एक प्रमुख बाधा है।

- गोपनीयता और सुरक्षा: डेटा लीक के मामलों में हालिया वृद्धि ने लोगों के ई-सरकार में विश्वास को खतरे में डाल दिया है। इसलिए, ई-सरकार परियोजनाओं का कार्यान्वयन सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल के साथ होना चाहिए।

- डिजिटल विभाजन: ई-सरकार सेवाओं के उपयोगकर्ताओं और गैर-उपयोगकर्ताओं के बीच बड़ा अंतर। डिजिटल विभाजन अमीर-गरीब, पुरुष-महिला, शहरी-ग्रामीण आदि जनसंख्या वर्गों में प्रकट होता है। इस अंतर को कम करने की आवश्यकता है, तभी ई-सरकार के लाभ समान रूप से उपयोग किए जा सकेंगे।

सुझाव

- ई-सरकार अनुप्रयोगों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक हाइब्रिड दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें दस्तावेज़ प्रबंधन, ज्ञान प्रबंधन, फ़ाइल प्रबंधन, शिकायत प्रबंधन आदि के लिए एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण शामिल होगा।

- ग्रामीण क्षेत्रों में ई-सरकार पहलों को पहचानने और आधारभूत वास्तविकताओं का विश्लेषण करके लिया जाना चाहिए।

- सरकार को विभिन्न हितधारकों, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि के लिए उपयुक्त, व्यावहारिक, अलग और प्रभावी क्षमता निर्माण तंत्र विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- क्लाउड कंप्यूटिंग भी ई-सरकार से संबंधित सेवाओं के वितरण को बढ़ाने में एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग केवल लागत को कम करने का एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह नई सेवाओं को सक्षम करने, शिक्षा प्रणाली में सुधार करने और नई नौकरियों/अवसरों का निर्माण करने में भी मदद करता है।

- मेघराज-जीआई क्लाउड इस दिशा में एक सही कदम है। इस पहल का लक्ष्य देश में ई-सेवाओं के वितरण को तेज करना है जबकि सरकार के ICT व्यय का अनुकूलन करना है।

- भाषाई विविधता वाले देशों, जैसे कि भारत, के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ई-सरकार प्रशंसनीय है।

निष्कर्ष

ई-गवर्नेंस भारत में गति पकड़ रहा है, लेकिन जन जागरूकता और डिजिटल विभाजन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें संबोधित करना आवश्यक है।

- ई-गवर्नेंस उपायों की सफलता मुख्य रूप से उच्च गति इंटरनेट की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

- जल्द ही देशव्यापी 5जी प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|