बौद्धिक संपत्ति अधिकार - IPR | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

बौद्धिक संपदा अधिकार का अर्थ है पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के माध्यम से संपत्ति अधिकार प्रदान करना। बौद्धिक संपदा अधिकार के धारक एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए संपत्ति या वस्तुओं के उपयोग पर एकाधिकार रखते हैं। बौद्धिक संपदा शब्द का उपयोग 19वीं सदी में शुरू हुआ। केवल 20वीं सदी में यह विश्व के कानूनी प्रणालियों का हिस्सा बना।

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

- बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) उन अधिकारों को दर्शाते हैं जो बौद्धिक संपदा के मालिक द्वारा अधिग्रहित किए जाते हैं।

- बौद्धिक संपदा एक संपत्ति की श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएँ शामिल हैं। < /><बौद्धिक संपदा="" के="" सरल="" शब्दों="" में,="" यह="" मन="" की="" रचनाओं="" को="" संदर्भित="" करता="" है,="" जैसे="" कि="" (i)="" आविष्कार="" (ii)="" साहित्यिक="" और="" कलात्मक="" कार्य="" (iii)="" डिज़ाइन="" और="" प्रतीक,="" (iv)="" व्यावसायिक="" उपयोग="" के="" लिए="" नाम="" और="">

- बौद्धिक संपदा कानून का मुख्य उद्देश्य है (i) विभिन्न प्रकार के बौद्धिक वस्तुओं के निर्माण को प्रोत्साहित करना और (ii) नवप्रवर्तकों और व्यापक जनहित के बीच सही संतुलन स्थापित करना।

- ये अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 27 में वर्णित हैं, जो वैज्ञानिक, साहित्यिक, या कलात्मक उत्पादन के लेखन के परिणामस्वरूप नैतिक और भौतिक हितों की सुरक्षा से लाभ उठाने के अधिकार को प्रदान करता है।

बौद्धिक संपदा एक संपत्ति की श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएँ शामिल हैं।

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियाँ

बौद्धिक संपदा के विभिन्न विषय जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन, पौधों की किस्में, आदि हैं। इन विभिन्न विषयों में सुरक्षा की आवश्यकता विभिन्न समय में उत्पन्न हुई। ये विभिन्न संधियों में परिलक्षित होती हैं। TRIPS पर समझौता, WTO के अधीन, सबसे प्रभावशाली, व्यापक और सभी को शामिल करने वाला है।

आईपीआर (IPR) का महत्व सबसे पहले औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस सम्मेलन (1883) में पहचाना गया था।

- (i) चूंकि यह केवल औद्योगिक संपत्ति से संबंधित है, इसलिए यह केवल पेटेंट और ट्रेडमार्क को ही कवर करता है।

- (ii) यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न सिद्धांतों जैसे राष्ट्रीय उपचार, प्राथमिकता का अधिकार, सामान्य नियम आदि को मान्यता देने वाले पहले संधियों में से एक था।

बर्न सम्मेलन (1886) का उद्देश्य साहित्यिक और कलात्मक कार्यों की सुरक्षा था।

- (i) इसने कॉपीराइट प्रणाली की व्यवस्था की। इसे सुरक्षा का दावा करने के लिए किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है।

- (ii) सुरक्षा स्वचालित रूप से किसी भी रचना को दी जाती है, बशर्ते कार्य मौलिक हो और संधि के तहत अन्य शर्तें पूरी हों। इसका मतलब है कि आपका कार्य, यदि मौलिक है, तो पहले से ही सुरक्षित है। आप दावा कर सकते हैं कि आपके पास कॉपीराइट है।

दोनों (पेरिस सम्मेलन और बर्न सम्मेलन) का प्रबंधन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा किया जाता है।

आईपीआर को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 27 में वर्णित किया गया है।

- डब्ल्यूटीओ (WTO) आईपीआर का प्रबंधन बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं (TRIPS) के माध्यम से करता है।

WIPO संयुक्त राष्ट्र (UN) की 17 विशेष एजेंसियों में से एक है।

- WIPO को दुनिया भर में बौद्धिक संपदा (IP) को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए बनाया गया था।

- यह 1970 में संचालित हुआ।

- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

- WIPO में वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं।

- WIPO की गतिविधियों में शामिल हैं:

- (i) अंतरराष्ट्रीय IP नियमों और नीतियों पर चर्चा करने और उन्हें आकार देने के लिए मंचों की मेज़बानी करना,

- (ii) विभिन्न देशों में IP को पंजीकृत और सुरक्षित करने के लिए वैश्विक सेवाएँ प्रदान करना,

- (iii) सीमा पार IP विवादों का समाधान करना,

- (iv) समान मानकों और बुनियादी ढांचे के माध्यम से IP प्रणालियों को जोड़ने में मदद करना, और

- (v) सभी IP मामलों पर सामान्य संदर्भ डेटाबेस के रूप में कार्य करना।

- भारत ने 1975 में WIPO में शामिल हुआ।

TRIPS एक अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकारों पर समझौता है।

- यह बौद्धिक संपदा पर एक महत्वपूर्ण और सबसे व्यापक संधि है।

- जबकि पहले के संधियों के विषय वस्त्र विशिष्ट थे, TRIPS 8 प्रकार के संपदा अधिकारों से संबंधित है:

- (i) पेटेंट,

- (ii) ट्रेडमार्क,

- (iii) ट्रेड ड्रेस,

- (iv) कॉपीराइट,

- (v) औद्योगिक डिज़ाइन,

- (vi) पौधों की किस्में,

- (vii) एकीकृत सर्किट और लेआउट, और

- (viii) भौगोलिक संकेत।

- आगे, लगभग सभी देश TRIPS के पक्षधर हैं। पहले के संधियों में केवल सीमित देशों ने भाग लिया।

- यह एक प्रवर्तन तंत्र भी प्रदान करता है जो WIPO संधियों में उपलब्ध नहीं था।

- इसने सभी सदस्य देशों को अपने घरेलू कानूनों को TRIPS के अनुरूप बनाने का आदेश दिया।

- भारत ने कुछ कानून पारित किए और दूसरों में संशोधन किया। भारत की आईपीआर व्यवस्था अब पूरी तरह से TRIPS के अनुरूप है। उदाहरण के लिए, भारत ने 2005 में पेटेंट कानून में संशोधन किया जिससे 'उत्पाद' पेटेंट सुरक्षा प्रदान की गई। पहले सुरक्षा केवल 'प्रक्रियाओं' के लिए उपलब्ध थी।

TRIPS उस चर्चा का परिणाम था जो उरुग्वे दौर में हुई थी, जिसने WTO के गठन की ओर अग्रसर किया। यह संधि सामान्य व्यापार समझौते (GATT) का उपोत्पाद है। इस संधि ने WTO के अंतर्गत एक मजबूत विवाद समाधान तंत्र और कड़े दंडात्मक प्रावधान प्रदान किए।

- यह 1995 में लागू हुई और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी है।

इसके अलावा, WTO के तहत प्रत्येक संधि कुछ सिद्धांतों पर आधारित है जो निम्नलिखित हैं –

- राष्ट्रीय उपचार: कोई भी विदेशी उत्पाद, जब वे घरेलू क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। यह बौद्धिक संपदा पर भी लागू होता है। सदस्यों को विदेशी रचनाओं के साथ घरेलू रचनाओं जैसा ही व्यवहार करना चाहिए।

- सबसे प्रिय राष्ट्र: यदि एक सदस्य किसी अन्य देश या समूह को कुछ विशेषाधिकार, अनुकूल उपचार या छूट प्रदान करता है, तो अन्य सदस्यों को भी समान अनुकूल उपचार प्राप्त होना चाहिए।

- प्राथमिकता उपचार का अधिकार: यदि एक समान पेटेंट आवेदन दो अलग-अलग देशों में दायर किया गया है, तो पहले आवेदन करने वाले के पास पेटेंट का अधिकार होता है।

- न्यूनतम मानकों का सिद्धांत: यह संधि एक न्यूनतम सुरक्षा स्तर प्रदान करती है जो प्रत्येक सदस्य को बौद्धिक संपदा के लिए प्रदान करनी चाहिए। सदस्यों को न्यूनतम मानकों से अधिक सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है।

- विश्व कॉपीराइट सम्मेलन, 1952: यह सम्मेलन UNESCO द्वारा प्रशासित है। यह बर्न सम्मेलन के साथ-साथ अस्तित्व में है। यह संधि कॉपीराइट के लिए दायर करने और मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को प्रदान करती है। चूंकि बर्न सम्मेलन स्वचालित मार्ग प्रदान करता है, इसलिए इस संधि की प्रासंगिकता कम हो गई है।

बौद्धिक संपदा के प्रकार

- पेटेंट एक विशेष अधिकार है जो किसी आविष्कार के लिए दिया जाता है, जो एक नया उत्पाद या प्रक्रिया है जो (i) नवीनता, (ii) अप्रत्याशितता, और (iii) औद्योगिक उपयोग की शर्तों को पूरा करता है। पेटेंट स्वामी को यह तय करने का अधिकार प्रदान करता है कि आविष्कार का उपयोग अन्य लोग कैसे – या क्या – कर सकते हैं।

भारत में पेटेंट जारी करने के लिए मानदंड

- नवीनता: यह नया होना चाहिए (पहले प्रकाशित नहीं हुआ, भारत में कोई पूर्व सार्वजनिक ज्ञान/ सार्वजनिक उपयोग नहीं होना चाहिए)

- अप्रत्याशितता: इसमें एक आविष्कारात्मक कदम होने चाहिए (तकनीकी रूप से मौजूदा ज्ञान की तुलना में उन्नत और संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल व्यक्ति के लिए अप्रत्याशित होना चाहिए)

- औद्योगिक उपयोग: इसे औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम होना चाहिए

भारत में पेटेंट "पेटेंट अधिनियम 1970" द्वारा शासित होते हैं, जिसे 2005 में TRIPS के साथ संगत बनाने के लिए संशोधित किया गया था।

पेटेंट के लिए क्या पेटेंट नहीं किया जा सकता?

- फ्रिवोलस आविष्कार: ऐसे आविष्कार जो सार्वजनिक व्यवस्था/ नैतिकता/ पशुओं, पौधों और मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं

- कृषि या बागवानी के तरीके

- पारंपरिक ज्ञान

- कंप्यूटर प्रोग्राम

- परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार

- पौधे और जानवर

- वैज्ञानिक सिद्धांत की केवल खोज

पेटेंट (संशोधन) नियम, 2020

- केंद्र सरकार ने संशोधित पेटेंट (संशोधन) नियम, 2020 प्रकाशित किए हैं।

- नए नियमों ने पेटेंट धारकों और लाइसेंस धारकों द्वारा पेटेंट कार्यालय को वार्षिक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली खुलासा विवरण के प्रारूप को संशोधित किया है।

- इस प्रारूप में यह disclose करना शामिल है कि उन्होंने देश में पेटेंट आविष्कारों को व्यापारिक रूप से कितना कार्यान्वित किया है या जनता के लिए उपलब्ध कराया है।

- खुलासा पेटेंट नियम, 2003 के अनुसार निर्धारित Form 27 प्रारूप में किया जाना है।

- पेटेंट धारक और लाइसेंस धारक, साथ ही पेटेंट कार्यालय ने इस वैधानिक आवश्यकता की स्पष्ट अनदेखी की है।

- MNCs और अमेरिका से इस आवश्यकता को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण दबाव रहा है।

पेटेंट (संशोधन) नियम, 2020 की आलोचना

संशोधन ने जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता को काफी कमजोर कर दिया है। यह भारत के अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रणाली की प्रभावशीलता को बाधित कर सकता है, जो कि पेटेंट कार्यान्वयन की जानकारी के पूर्ण खुलासे पर निर्भर करती है। इसके परिणामस्वरूप, यह जीवन-रक्षक औषधियों सहित महत्वपूर्ण आविष्कारों तक पहुंच को बाधित कर सकता है।

औद्योगिक डिज़ाइन किसी वस्तु के सजावटी या सौंदर्यात्मक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। एक डिज़ाइन में तीन-आयामी विशेषताएँ शामिल हो सकती हैं, जैसे कि किसी वस्तु का आकार या सतह, या दो-आयामी विशेषताएँ, जैसे कि पैटर्न, रेखाएँ या रंग। भारत में औद्योगिक डिज़ाइन "डिज़ाइन अधिनियम 2000" द्वारा नियंत्रित होते हैं।

कॉपीराइट एक कानूनी शब्द है जिसका उपयोग उन अधिकारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो रचनाकारों के पास उनके साहित्यिक और कलात्मक कार्यों पर होते हैं। कॉपीराइट द्वारा कवर किए गए कार्यों में पुस्तकें, संगीत, चित्र, मूर्तियाँ और फिल्में शामिल होती हैं, साथ ही कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्र भी। भारत में कॉपीराइट "कॉपीराइट अधिनियम, 1957" द्वारा नियंत्रित होते हैं।

ट्रेडमार्क एक ऐसा चिन्ह है जो एक उद्यम के सामान या सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग कर सकता है। ट्रेडमार्क प्राचीन समय से अस्तित्व में हैं जब कारीगर अपने उत्पादों पर अपने हस्ताक्षर या "चिन्ह" लगाते थे। भारत में ट्रेडमार्क "ट्रेडमार्क अधिनियम 1999" द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिसे 2010 में संशोधित किया गया था।

भौगोलिक संकेत

- एक जीआई टैग एक कानूनी मान्यता है जो मुख्य रूप से एक कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तुएँ) को दी जाती है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होती है।

- जीआई टैग एक उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता की गारंटी प्रदान करता है, जो मूल स्थान से संबंधित है।

- अधिकतर, एक भौगोलिक संकेत में सामान के उत्पत्ति स्थान का नाम शामिल होता है।

- एक बार जीआई संरक्षण प्रदान किए जाने के बाद, कोई अन्य उत्पादक उस नाम का दुरुपयोग करके समान उत्पादों का विपणन नहीं कर सकता।

- यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में आश्वासन भी प्रदान करता है।

भारत में भौगोलिक संकेत "भौगोलिक संकेतों के सामान (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999" द्वारा नियंत्रित होते हैं।

जीआई टैग एक उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता की गारंटी प्रदान करता है, जो मूल स्थान से संबंधित है।

भौगोलिक संकेत (GI) और ट्रेडमार्क के बीच क्या अंतर है?

- ट्रेडमार्क एक संकेत/शब्द/वाक्यांश है जिसका उपयोग एक संस्था अपने सामान और सेवाओं को दूसरों से अलग करने के लिए करती है।

- भौगोलिक संकेत उपभोक्ताओं को बताता है कि एक उत्पाद एक निश्चित स्थान पर उत्पादित है और उस स्थान के उत्पादन के कारण उसके पास कुछ विशेषताएँ हैं।

- ट्रेडमार्क उस संस्था को यह अधिकार देता है कि वह दूसरों को ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोक सके। दूसरी ओर, जीआई का उपयोग सभी उत्पादक कर सकते हैं जो भौगोलिक संकेत द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर अपने उत्पाद बनाते हैं।

व्यापार रहस्य

- व्यापार रहस्य वह आईपी अधिकार हैं जो गोपनीय जानकारी पर लागू होते हैं, जिसे बेचा या लाइसेंस किया जा सकता है।

- अनधिकृत रूप से ऐसी रहस्यमयी जानकारी का अधिग्रहण, उपयोग या खुलासा करना अन्य लोगों द्वारा एक अनुचित प्रथा और व्यापार रहस्य संरक्षण का उल्लंघन माना जाता है।

- इस पर कोई विशेष कानून नहीं है।

पौधों की किस्मों का संरक्षण

- यह पौधों की किस्मों के लिए दिया गया संरक्षण है।

- ये अधिकार किसानों और प्रजनकों को नए पौधों की किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं।

- भारत में पौधों की किस्मों का संरक्षण “पौधों की किस्मों का संरक्षण एवं किसानों के अधिकार (PPV&FR) अधिनियम, 2001” द्वारा शासित है।

पौधों की किस्मों का संरक्षण एवं किसानों के अधिकार (PPVFR) अधिनियम, 2001

- PPVFR अधिनियम, 2001 को भारत में TRIPS समझौते को लागू करने के लिए बनाया गया है।

- PPVFR अधिनियम ने TRIPS की मुख्य भावना को बनाए रखा, अर्थात्, आईपीआर तकनीकी नवाचार के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में।

- हालांकि, इस अधिनियम में किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत प्रावधान भी थे।

- यह अधिनियम किसानों को पेटेंट-संरक्षित फसलों को लगाने, उगाने, आदान-प्रदान करने और बेचने की अनुमति देता है, जिसमें बीज शामिल हैं, और केवल उन्हें “ब्रांडेड बीज” के रूप में बेचने से रोकता है।

- यह किसानों के लिए तीन भूमिकाओं को मान्यता देता है: कृषक, प्रजनक, और संरक्षक।

- कृषकों के रूप में, किसानों को प्लांट-बैक अधिकार की पात्रता थी।

- प्रजनकों के रूप में, किसानों को पौधों के प्रजनकों के समकक्ष माना गया।

- संरक्षकों के रूप में, किसानों को राष्ट्रीय जीन कोष से पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकार था।

1995 में WTO में शामिल होने के बाद, भारत के सामने विकल्प था कि या तो एक कानून बनाया जाए या अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा दिए गए पौधों के प्रजनकों के अधिकारों को स्वीकार किया जाए। UPOV विकल्प पहले अस्वीकार किया गया था क्योंकि इसने किसानों को खेत में बचाए गए बीजों को फिर से उपयोग करने और अपने पड़ोसियों के साथ आदान-प्रदान करने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया। हालांकि, 2002 में, भारत ने UPOV सम्मेलन में शामिल हो गया।

PPVFR अधिनियम के उद्देश्य

- पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक प्रभावी प्रणाली को सुगम बनाना।

- नए पौधों की किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना।

- पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में किसानों के योगदान के संबंध में उनके अधिकारों की रक्षा करना।

- बीज उद्योग के विकास को सुगम बनाना, जो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

PPVFR अधिनियम, 2001 की आलोचना

- अनुसंधान और नवाचार को हतोत्साहित करता है: PPVFR अधिनियम किसानों को पेटेंटेड किस्मों का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे निजी कंपनियाँ नई तकनीक लाने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

- भारत न तो सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश करता है और न ही निजी और विदेशी खिलाड़ियों के IPR का सम्मान करता है (बिजनेस के लिए खराब)।

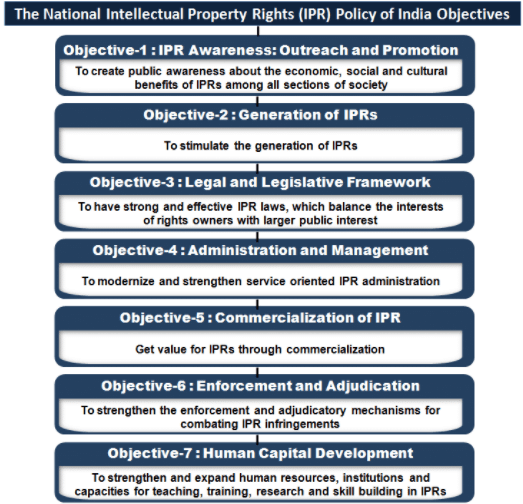

राष्ट्रीय IPR नीति, 2016

- यह नीति IPRs को एक विपणनीय वित्तीय संपत्ति के रूप में बढ़ावा देने, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ सार्वजनिक हित की रक्षा करने का लक्ष्य रखती है।

- योजना को हर पांच साल में हितधारकों के साथ परामर्श करके पुनरावलोकन किया जाएगा।

- मजबूत और प्रभावी IPR कानूनों के लिए कदम उठाए जाएंगे - जिसमें मौजूदा IP कानूनों की समीक्षा शामिल है - ताकि उन्हें अद्यतन और सुधारित किया जा सके या विसंगतियों को हटाया जा सके।

- यह नीति WTO के TRIPS समझौते के साथ पूरी तरह से अनुपालन करती है।

- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) सभी IPR मुद्दों के लिए नोडल एजेंसी है।

- यह नीति अनिवार्य लाइसेंसिंग (CL) के प्रावधानों को बनाए रखती है और दवा के पेटेंट के हमेशा हरे होने से रोकने का प्रयास करती है (भारत के पेटेंट अधिनियम की धारा 3(d))।

- भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत, यदि दवा को सस्ती नहीं समझा जाता है, तो एक CL जारी किया जा सकता है, अन्य शर्तों के साथ, और सरकार योग्य जनरिक दवा निर्माताओं को इसे बनाने की अनुमति देती है।

नीति के अंतर्गत उद्देश्य राष्ट्रीय IPR नीति के उद्देश्य हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार मुद्दे: पाँच प्रमुख चुनौतियाँ

भारत में बौद्धिक संपदा (IP) अधिकार प्राप्त करते समय कई मुद्दे सामने आते हैं। ये मुद्दे निम्नलिखित हैं:

- पेटेंट एवरग्रीनिंग की रोकथाम: बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए पेटेंट के एवरग्रीनिंग की रोकथाम है। एवरग्रीनिंग एक रणनीति है जिसके द्वारा दी गई पेटेंट की अवधि को बढ़ाया जाता है, जो समाप्त होने वाली होती है, बिना चिकित्सीय प्रभावशीलता को बढ़ाए ताकि रॉयल्टी को बनाए रखा जा सके। जैसा कि हम जानते हैं, कंपनियाँ अपने पेटेंट को केवल छोटे बदलाव करके एवरग्रीन नहीं कर सकतीं। इसलिए, भारतीय पेटेंट अधिनियम (IPA) का धारा 3(d) बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। यह अधिनियम पदार्थों के नए रूपों को पेटेंट देने पर रोक लगाता है। इसने पश्चिमी देशों से निवेश को हतोत्साहित किया है।

- सब्सिडी और बौद्धिक संपदा अधिकार मुद्दे: सब्सिडी का एक प्रमुख रूप खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, शिक्षा सब्सिडी आदि है। TRIPS समझौतों के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए, इन सब्सिडियों को कम करने या समाप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए, भारत सरकार को भारत में सब्सिडियों और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा।

- उत्पाद पेटेंट प्रक्रिया: उत्पाद पेटेंट एक उत्पाद की रक्षा करता है। यह मूल आविष्कारक को उच्च सुरक्षा प्रदान करता है ताकि समान उत्पाद के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो सके। जबकि प्रक्रिया पेटेंट उस प्रक्रिया की रक्षा करता है जिसके माध्यम से कोई उत्पाद का निर्माण करता है और स्वयं उत्पाद की नहीं। यह बाजार में एकाधिकार के तत्व को कम करता है। चूंकि भारत TRIPS समझौते का हिस्सा है, यह समझौता सभी सदस्यों से अपनी पेटेंट व्यवस्था को प्रक्रिया से उत्पाद पेटेंट में स्थानांतरित करने की मांग करता है। यह भारत के लिए एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि प्रक्रिया पेटेंट एक विकासशील देश जैसे भारत के लिए अधिक सहायक होगा। यह इस कारण से है कि भारत एक विकासशील देश है और सामान्य लोग खाद्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ संघर्ष कर रहे हैं।

पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा:

- पारंपरिक ज्ञान, विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में, एक सोने की खान की तरह है। भारत सरकार (GOI) पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करने के लिए बाध्य है ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) को पारंपरिक संस्कृति पर पेटेंट प्राप्त करने की अनुमति न दी जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने पारंपरिक ज्ञान के पेटेंटिंग को रोकने के लिए एक पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (TKDL) बनाया है। इसलिए, यह भारत में बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों से संबंधित एक मुद्दा है।

अनिवार्य लाइसेंसिंग और औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश

- सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के मुद्दों में से एक अनिवार्य लाइसेंसिंग का उपयोग है।

- अनिवार्य लाइसेंस सरकार द्वारा तीसरे पक्ष को किसी विशेष पेटेंट उत्पाद को बनाने, उपयोग करने या बेचने के लिए अनुमति है, बिना पेटेंट मालिक की अनुमति की आवश्यकता के।

- अनिवार्य लाइसेंस से संबंधित प्रावधान भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 और TRIPS (बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू) संधि में दिए गए हैं।

- यह TRIPS संधि के तहत विकासशील देशों को उपलब्ध एक छूट है, जिसका कभी-कभी संगठन दुरुपयोग करते हैं।

- इसके अलावा, IPA की धारा 84 के तहत, एक कंपनी कुछ परिस्थितियों में “निजी व्यावसायिक उपयोग” के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त कर सकती है।

- औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत, कंपनी को निवेश के संबंध में औषधि की कीमत को उचित ठहराना आवश्यक है।

- यदि कोई धोखाधड़ी करता है, तो सरकार के पास हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

- बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इस प्रावधान को हटाने के लिए सरकार से मांग कर रही हैं। हालाँकि, सरकार जनहित की रक्षा के लिए इन मांगों को मानने से इंकार कर रही है।

कुछ अन्य मुद्दे

- ट्रेडमार्क उल्लंघन: भारत में ट्रेडमार्क जालसाजी का स्तर बहुत उच्च है, जिसके खिलाफ भारत में अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। आईपीआर विनियमों का कार्यान्वयन देश में काफी कमजोर है, इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं:

- भारत नकली उत्पादों जैसे खाद्य सामग्री, वस्त्र, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का प्रमुख निर्यातक है।

- आईपीआर विवादों में न्यायिक देरी।

- भारत आईपी गहन उत्पादों पर उच्च सीमा शुल्क बनाए रखता है, जैसा कि पश्चिमी देशों द्वारा सुझाव दिया गया है, जो निवेश पर प्रभाव डालता है (अमेरिका ने भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में डाल दिया है, यानी विशेष 301 रिपोर्ट)।

नई आईपीआर नीति के तहत उपलब्धियाँ

वैश्विक रैंकिंग

- भारत अपनी वैश्विक रैंकिंग में सुधार करता जा रहा है। पिछले वर्ष के वैश्विक नवाचार सूचकांक में, हमने पांच स्थानों की वृद्धि के साथ 52वें स्थान पर पहुँच गए हैं (2019)।

आईपीआर फाइलिंग (2017-18 की रिपोर्ट)

- पेटेंट आवेदनों की संख्या में 108.2% की वृद्धि के साथ यह संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।

- पेटेंट का अनुदान 32.5% बढ़ा है और आवेदनों का निपटारा 57.6% बढ़ा है।

- कॉपीराइट आवेदनों की फाइलिंग में वर्ष के दौरान 7.4% की वृद्धि हुई है।

- कुल 11837 डिज़ाइन आवेदनों को दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.9% की वृद्धि दर्शाता है।

- कुल 25 भौगोलिक संकेतनों का पंजीकरण किया गया।

संस्थानिक तंत्र को सशक्त बनाना

- सरलित ट्रेडमार्क प्रक्रियाओं और अनावश्यक तत्वों को हटाने के परिणामस्वरूप फॉर्म की संख्या में 74 से घटकर 8 हो गई है।

आईपी आवेदनों में बैकलॉग को हटाना / लंबित मामलों को कम करना

- सरकार द्वारा तकनीकी मानव संसाधन में वृद्धि के कारण आईपी आवेदनों में लंबित मामलों में भारी कमी आई है। स्वचालित रूप से उत्पन्न पेटेंट और ट्रेडमार्क प्रमाण पत्र भी जारी किए जाने लगे हैं।

आईपीआर के प्रति जागरूकता निर्मित करना

200 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में उपग्रह संचार के माध्यम से जागरूकता निर्माण। विभिन्न हितधारकों जैसे कि उद्योग, पुलिस, कस्टम, और न्यायपालिका के लिए भी जागरूकता उत्पन्न की जा रही है।

स्कूल के पाठ्यक्रम में IPRs

- NCERT के पाठ्यक्रम (वाणिज्य धारा) में IPRs को अपने विषयों में शामिल किया गया है।

प्रौद्योगिकी और नवाचार समर्थन केंद्र (TISCs)

- देश के विभिन्न संस्थानों में 6 TISCs का गठन किया गया है।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|