विस्तृत अवलोकन: पर्यावरण रसायन विज्ञान | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

पर्यावरण

पर्यावरण रसायनशास्त्र रसायनशास्त्र की वह शाखा है जो पर्यावरण में होने वाले रासायनिक घटनाओं से संबंधित है।

पर्यावरण का वर्गीकरण

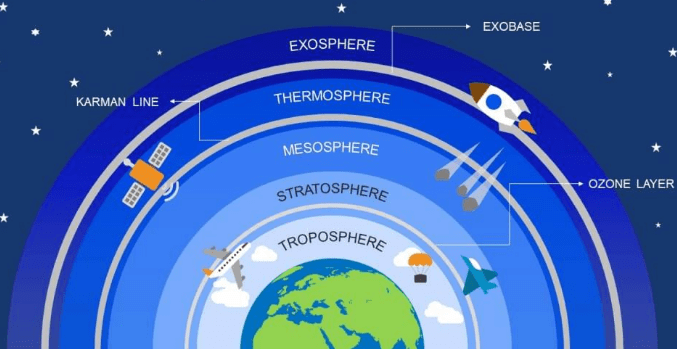

1. वायुमंडल

वायुमंडल वह गैसीय मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है।

इसके विभिन्न परतें निम्नलिखित हैं:

वायुमंडल की परतें

(i) ट्रोपोस्फीयर: यह वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र है जो पृथ्वी की सतह से लेकर स्ट्रैटोस्फीयर की निचली सीमा तक फैला हुआ है। इसमें जलवाष्प होता है और यह वायु प्रदूषण से बहुत प्रभावित होता है।

(ii) स्ट्रैटोस्फीयर: यह वायुमंडल की वह परत है जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर और मेसोस्फीयर के नीचे होती है। इस क्षेत्र में ओजोन परत भी मौजूद है।

(iii) मेयोस्फीयर: यह वायुमंडल का वह क्षेत्र है जो स्ट्रैटोस्फीयर के ऊपर और थर्मोस्फीयर के नीचे होता है। यह वायुमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र है (तापमान – 2 से 92°C)।

(iv) थर्मोस्फीयर: यह वायुमंडल का ऊपरी क्षेत्र है जो मेसोस्फीयर के ऊपर होता है। यह वायुमंडल का सबसे गर्म क्षेत्र है (तापमान 1200°C तक)।

(v) एक्सोस्पीयर: यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी क्षेत्र है। इसमें परमाणु और आयनिक O2, H2 और He होते हैं।

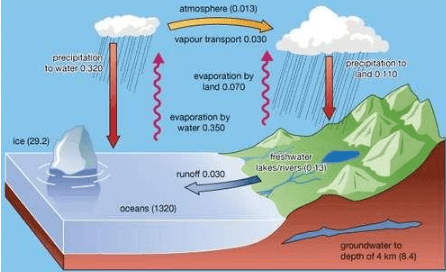

2. हाइड्रोस्पीयर

यह पृथ्वी का जलवायु आवरण है, जैसे महासागर, झीलें आदि।

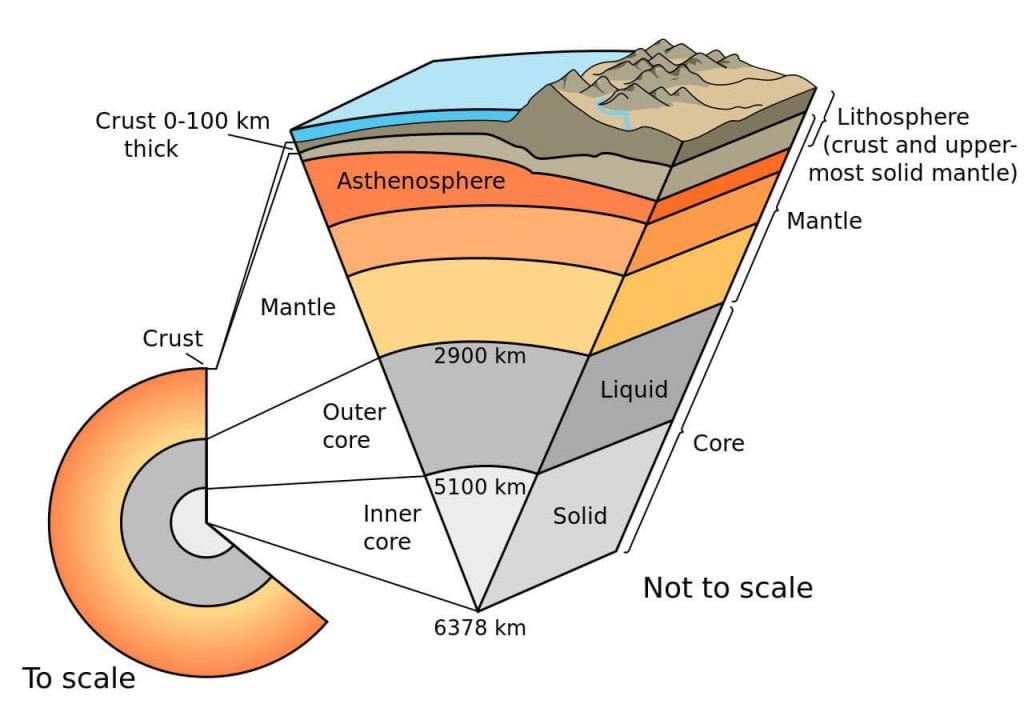

3. लिथोस्फीयर

पृथ्वी का ठोस चट्टानी भाग लिथोस्फीयर बनाता है।

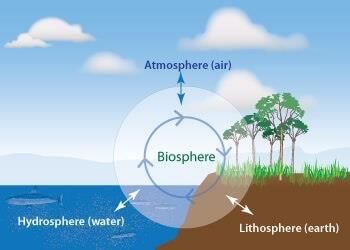

4. जीवमंडल

यह जैविक आवरण है जो जीवन का समर्थन करता है, इसे जीवमंडल कहा जाता है, जैसे कि जानवर, मनुष्य आदि।

पर्यावरण प्रदूषण

इसे मानव गतिविधियों से उत्पन्न हानिकारक अपशिष्टों द्वारा पर्यावरण के संदूषण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये गतिविधियाँ ऐसे पदार्थों को छोड़ती हैं जो वायुमंडल, जल और मिट्टी को प्रदूषित करती हैं।

प्रदूषण के प्रकार

(i) प्राकृतिक प्रदूषण

यह प्रकार का प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, धान के खेतों और पशुओं द्वारा मीथेन का उत्सर्जन, वन अग्नि आदि।

प्राकृतिक प्रदूषण

(ii) मानव निर्मित प्रदूषण

यह प्रकार का प्रदूषण मानव गतिविधियों के परिणामस्वरूप होता है, जैसे कि ईंधन जलाना, वनों की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशक आदि।

1. वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण तब होता है जब वायु के सामान्य अवयवों की सांद्रता या वायु में जोड़े गए या बने नए रासायनिक पदार्थों की मात्रा अवांछनीय स्तर तक बढ़ जाती है, जिससे मानव, जानवरों, वनस्पति और सामग्री को नुकसान होता है। प्रदूषण पैदा करने वाले रासायनिक पदार्थों और कणों को वायु प्रदूषक कहा जाता है।

वायु प्रदूषक

प्रमुख वायु प्रदूषक हैं:

- (i) कार्बन मोनोऑक्साइड (CO): यह मोटर वाहनों, लकड़ी, कोयले, दहन और वन अग्नि में गैसोलीन के अपूर्ण दहन द्वारा उत्पन्न होता है। यह सिरदर्द, दृष्टि में कठिनाई, कोमा या मृत्यु को प्रेरित करता है।

- यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक ऑक्सीजन के सामान्य परिवहन को अवरुद्ध करता है। (इसकी हीमोग्लोबिन के प्रति प्राथमिकता ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक है।)

- (ii) सल्फर डाइऑक्साइड (SO2): यह पेट्रोल के दहन, कोयले के दहन, पेट्रोल परिष्करण और धातुकर्म प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है।

यह फेफड़ों में हवा के अंदर और बाहर जाने के मार्ग को रोकता है। यह विशेष रूप से पेड़ों के लिए विषैला होता है, जिससे क्लोरोसिस और बौनेपन का कारण बनता है। हवा की उपस्थिति में, यह SO3 में ऑक्सीकृत होता है, जो एक उत्तेजक भी है।

2SO2 + O2 (हवा) → 2SO3

यह बताया गया है कि ताज महल SO2 और मथुरा के तेल रिफाइनरी द्वारा जारी अन्य प्रदूषकों से प्रभावित है।

(iii) नाइट्रोजन के ऑक्साइड: NO2 और NO को कोयले, गैसोलीन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परिशोधन, रासायनिक उद्योगों और तंबाकू धुएं के दहन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऊपरी वायुमंडल में, इन्हें उच्च उड़ने वाले जेट और रॉकेट द्वारा उत्सर्जित किया जाता है।

NO2 का साँस लेना पौधों में क्लोरोसिस का कारण बनता है और मानव में मृत्यु का कारण बनने वाली पुरानी फेफड़ों की स्थितियों को जन्म देता है। ये ऑक्साइड ओजोन परत को नष्ट करते हैं।

(iv) धुआं, धूल: ये सीमेंट कारखानों, लौह और इस्पात कारखानों, गैस कार्यों और विद्युत उत्पादन स्टेशनों में प्राप्त होते हैं। कोयला खनिकों को काले फेफड़ेसफेद फेफड़े बीमारी होती है।धुआं और धूल

(v) अमोनिया: यह उर्वरक कारखानों द्वारा उत्पन्न होता है।

(vi) मेरकैप्टन्स: ये तेल रिफाइनरी, कोक भट्टियों आदि से प्राप्त होते हैं।

(vii) Zn और Cd: ये जस्ता उद्योगों से प्राप्त होते हैं।

(viii) फ्रीऑन (या CCl2F2): इसका स्रोत रेफ्रिजरेटर है।

स्मॉग

यह धुएं का मिश्रण है (जो कोयले के दहन से निकलने वाले छोटे कणों, राख और तेल आदि से बना होता है) और निलंबित बूंदों के रूप में कुहासा।

यह दो प्रकार का होता है:

- लंदन स्मॉग या शास्त्रीय स्मॉग

यह कोयले का धुआं और कुहासा है। कुहासा भाग मुख्य रूप से SO2 और SO3 है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल होता है। यह ब्रॉन्कियल उत्तेजना और एसिड वर्षा का कारण बनता है। यह प्रकृति में कम करने वाला होता है और ठंडे नम जलवायु में होता है।

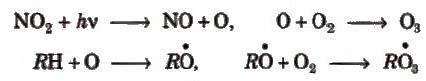

2. फोटोकैमिकल स्मॉग या लॉस एंजेलेस स्मॉग

एक गर्म, शुष्क और धूप वाले मौसम में ऑक्सीकृत हाइड्रोकार्बन और ओजोन फोटोकैमिकल स्मॉग का कारण बनते हैं। इसका भूरा रंग NO2 की उपस्थिति के कारण होता है।

नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सूरज की रोशनी को नीले और UV क्षेत्र में अवशोषित करके नाइट्रिक ऑक्साइड और परमाणु ऑक्सीजन में विघटित होता है, इसके बाद अन्य प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है जो O3, फॉर्मलडिहाइड, एक्रोलीन और पेरोक्सीएसीटाइल नाइट्रेट्स का उत्पादन करती है।

हाइड्रोकार्बन O2, NO2, NO, O, O3, पेरॉक्साइड, फॉर्मलडिहाइड, पेरोक्सीएसीटाइल नाइट्रेट (PAN), एक्रोलीन आदि।

यह ऑक्सीकृत करने वाला होता है और आंखों, फेफड़ों, नाक में जलन, दमा का दौरा और पौधों को नुकसान पहुंचाता है।

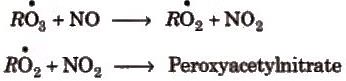

ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक गर्मी

वह घटना जिसमें पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य से आने वाली गर्मी को पकड़ता है और इसे बाहरी अंतरिक्ष में escaping से रोकता है, उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। कुछ गैसें, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है [कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक (CFCs) और जल वाष्प] वातावरण में मौजूद होती हैं जो पृथ्वी द्वारा दी गई गर्मी को अवशोषित करती हैं और इसे पृथ्वी की सतह पर वापस विकिरित करती हैं। इस प्रकार, पृथ्वी का गर्म होना ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायु के गर्म होने की ओर ले जाता है, जिसे वैश्विक गर्मी कहा जाता है।

ग्रीन हाउस प्रभाव (या वैश्विक गर्मी) के परिणाम

- ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को गर्म रखने में सहायक होती हैं, जिसका औसत तापमान लगभग 15° से 20°C होता है।

- इस तापमान क्षेत्र में वर्षा कम हो सकती है और दुनिया के सूखे क्षेत्रों में अधिक वर्षा हो सकती है।

- वातावरण में CO2 की सांद्रता में वृद्धि पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि का कारण बनती है। इसके परिणामस्वरूप सतही जल का वाष्पीकरण बढ़ेगा, जो आगे तापमान में वृद्धि में मदद करेगा और ग्लेशियर्स और ध्रुवीय बर्फ की चादरों के पिघलने का कारण बनेगा, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो सकती है।

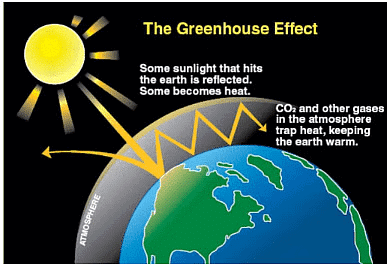

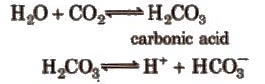

अम्लीय वर्षा

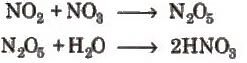

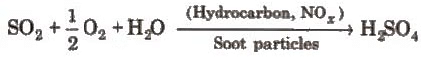

जब वर्षा के पानी का pH 5 ppm से नीचे गिरता है, तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है (रोबर्ट ऑगस द्वारा)। N और S के ऑक्साइड वर्षा के पानी को अम्लीय बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वायुमंडल में प्रवेश करने वाला अधिकांश NOx और SOx क्रमशः HNO3 और H2SO4 में परिवर्तित हो जाता है। वायुमंडल में होने वाली विस्तृत फोटोकैमिकल प्रतिक्रियाएँ इस प्रकार हैं:

HNO3 को बेस (जैसे NH3, कणिका चूना आदि) के साथ प्रतिक्रिया करने के बाद अवक्षिप्त या कणिकीय नाइट्रेट के रूप में हटा दिया जाता है।

हाइड्रोकार्बन और NOx की उपस्थिति प्रतिक्रिया की ऑक्सीडेशन दर को बढ़ाती है। कालिख के कण SO2 के ऑक्सीडेशन में अत्यधिक रूप से संलग्न होते हैं।

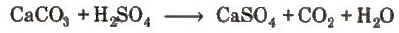

अम्लीय वर्षा भवनों और संगमरमर, चूना पत्थर, स्लेट, मोर्टार आदि जैसे मूर्तिकला सामग्रियों को व्यापक नुकसान पहुँचाती है।

स्ट्रैटोस्फेरिक प्रदूषण (ओजोन परत का क्षय)

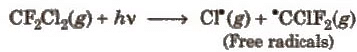

ओजोन एक हल्का नीला गैस है और यह सूर्य की UV विकिरणों को अवशोषित करती है जो जीवों के लिए हानिकारक होती हैं। लेकिन आजकल ओजोन परत को CFCs (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) द्वारा क्षीण किया जा रहा है।

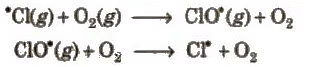

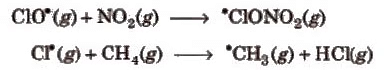

UV विकिरण CFCs को विघटित करके अत्यधिक प्रतिक्रियाशील क्लोरीन मुक्त रैडिकल पैदा करता है, जो ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है।

Cl* (मुक्त रैडिकल) और अधिक O3 के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है।

ओजोन छिद्र अंटार्कटिका और कुछ गैर-ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर बनता है।

स्ट्रैटोस्फीयर के अन्य भागों में NO2, CH4 क्रमशः ClO* और Cl* के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और ClO* और Cl* के लिए प्राकृतिक सिंक के रूप में कार्य करते हैं।

इन प्रतिक्रियाओं में Cl* और ClO* ओजोन क्षय में बाधा उत्पन्न करते हैं।

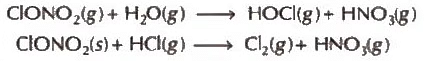

[अंटार्कटिका में, सर्दियों के दौरान, विशेष प्रकार के बादल बनते हैं, जिन्हें ध्रुवीय स्तरीय बादल (PSCs) कहा जाता है।

ये बादल दो प्रकार के होते हैं:

- प्रकार I बादल: इनमें कुछ ठोस नाइट्रिक एसिड ट्रिहाइड्रेट (HNO3 * 3H2O) होता है, जो लगभग -77°C पर बनता है।

- प्रकार II बादल: इनमें कुछ बर्फ होती है, जो लगभग -85°C पर बनती है। ये बादल क्लोरीन नाइट्रेट के हाइड्रोलाइसिस द्वारा ओजोन क्षय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हाइपोक्लोरस एसिड और Cl2 बनते हैं, जो सूरज की रोशनी की मदद से फिर से प्रतिक्रियाशील क्लोरीन परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं, जिससे ओजोन क्षय होता है।

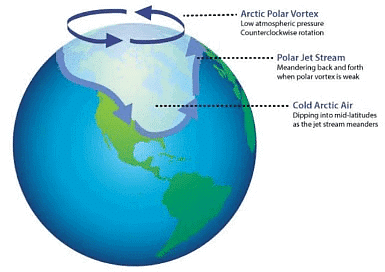

ध्रुवीय चक्रवात: सर्दियों के दौरान, जब अंटार्कटिका के ऊपर ध्रुवीय स्तरीय बादल बनते हैं। स्ट्रैटोस्फियर में स्थिर वायु पैटर्न महाद्वीप के चारों ओर घेर लेते हैं, जिसे ध्रुवीय चक्रवात कहा जाता है। यह एक कड़ा हवा का चक्र है, जो इतना कठोर होता है कि इसके भीतर का वायु सूर्य से अलग होता है और ओजोन छिद्र को भरने के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की गर्म हवा बनाता है।

ओजोन परत के क्षय के परिणाम

- (a) दृष्टि की हानि - UV विकिरण आंखों के कॉर्निया और लेंस को नुकसान पहुंचाता है।

- (b) प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव - UV विकिरण भी प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने की संभावना रखता है।

- (c) त्वचा कैंसर - इस प्रकार का विकिरण कैंसर-कारक तत्व के रूप में जाना जाता है।

2. जल प्रदूषण

जल का विदेशी पदार्थों द्वारा संदूषण, जो स्वास्थ्य खतरे उत्पन्न करता है और इसे सभी उद्देश्यों (घरेलू, औद्योगिक या कृषि आदि) के लिए अनुपयुक्त बनाता है, जल प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। प्रदूषित जल में दुर्गंध, खराब स्वाद, अप्रिय रंग आदि हो सकते हैं।

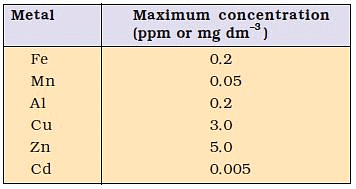

कुछ धातुओं की पेयजल में अधिकतम निर्धारित सांद्रता इस प्रकार है:

जल प्रदूषण के स्रोत

- (i) घरेलू सीवेज: रसोई, स्नान आदि से निकलने वाला जल।

- (ii) औद्योगिक जल: निर्माण प्रक्रियाओं से निकलने वाले अपशिष्ट, जिसमें एसिड्स, अल्कलीज़, कीटनाशक, धातुएं, फफूंदनाशक आदि शामिल हैं।

- (iii) तेल: तेल लीक या ऑटोमोबाइल की धुलाई से।

- (iv) परमाणु विस्फोट: विकिरणयुक्त सामग्रियों की प्रक्रिया।

- (v) निलंबित कण (कार्बनिक या अकार्बनिक): वायरस, बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटीज़ोआ आदि।

- (vi) उर्वरकों से अपशिष्ट: जैसे फास्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया आदि।

- (vii) मिट्टी: अयस्क, खनिज, मिट्टी के महीन कण।

जल में अशुद्धियों के प्रभाव

- (a) फ्लोराइड: दांतों के इनेमल का धब्बा, 1 mg/L से ऊपर फ्लोराइड फ्लोरोसिस का कारण बनता है।

- (b) सल्फेट: Na, K, Mg के सल्फेट दस्त का कारण बनते हैं।

- (c) सीसा: यह किडनी, जिगर, मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुँचाता है।

- (d) कैडमियम और पारा: ये किडनी

- (e) जस्ता: यह चक्कर और दस्त का कारण बनता है।

- (f) आर्सेनिक: यह मांसपेशियों में ऐंठन और पक्षाघात का कारण बन सकता है।

- (g) उर्वरकों से फास्फेट: ये शैवाल की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं और जल में घुले ऑक्सीजन की सांद्रता को कम करते हैं। इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है।

एरोबिक और एरोबिक ऑक्सिडेशन

स्वच्छ जल में ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा (लगभग 8.5 ml/L) की उपस्थिति में सीवेज में मौजूद कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सिडेशन एरोबिक ऑक्सिडेशन कहलाता है। जब घुली हुई या मुक्त ऑक्सीजन एक निश्चित मान के नीचे होती है, तो सीवेज को बासी कहा जाता है।

एरोबिक बैक्टीरिया सड़न को H2S, NH3, CH4, और (NH4)2S जैसे पदार्थों का उत्पादन करके उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की ऑक्सीडेशन को एनारोबिक ऑक्सीडेशन कहा जाता है।

अच्छी गुणवत्ता के पानी के लिए घुलित ऑक्सीजन का ऑप्टिमम मान 4·6 ppm (4-6 mg/L) है। घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता जितनी कम होगी, पानी उतना ही अधिक प्रदूषित होगा।

- जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD): इसे जैविक ऑक्सीडेशन के लिए आवश्यक मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 20°C पर पांच दिनों के लिए एरोबिक स्थितियों में कार्बनिक पदार्थ के लिए आवश्यक होती है। इसकी इकाई mg/L या ppm है। औसत सीवेज का BOD 100 से 150 mg/L होता है।

- रासायनिक ऑक्सीजन मांग (COD): यह सीवेज में उपस्थित सभी प्रकार की ऑक्सीडेबल अशुद्धियों (जैविक रूप से ऑक्सीडेबल और जैविक रूप से निष्क्रिय कार्बनिक पदार्थ जैसे सेलुलोज) का माप है। COD मान BOD मानों से अधिक होते हैं।

जल प्रदूषण का नियंत्रण

(i) अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण

(ii) रसायनों का उपयोग: सीसा विषाक्तता का उपचार EDTA के कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के जल घोल देने से किया जा सकता है। सीसा आयन EDTA कॉम्प्लेक्स में कैल्शियम को विस्थापित करते हैं और चेलेटेड सीसा और Ca2+ बनाते हैं। घुलनशील सीसा चेलेट मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है।

Ca – EDTA Pb2 → Pb – EDTA Ca2+

(iii) विशेष तकनीकें जैसे अवशोषण, आयन विनिमय, रिवर्स ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस आदि।

(iv) अपशिष्ट जल पुनः प्राप्ति

सीवेज

सीवेज

सीवेज, जिसे अपशिष्ट जल भी कहा जाता है, वह पानी है जो मानव गतिविधियों द्वारा उपयोग और प्रदूषित किया गया है। यह विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होता है, जिसमें घरेलू, उद्योग, और व्यवसाय शामिल हैं। सीवेज में सामान्यतः निम्नलिखित का मिश्रण होता है:

मानव अपशिष्ट: शौचालयों से निकले मल और मूत्र।

घरेलू गतिविधियों से पानी: सिंक, शावर, वाशिंग मशीन और डिशवाशर से निकला उपयोग किया गया पानी।

औद्योगिक अपशिष्ट: कारखानों और औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलने वाले अपशिष्ट।

तूफानी पानी: बारिश का पानी जो छतों, सड़कों और अन्य सतहों से बहता है, अक्सर इसमें प्रदूषक जैसे तेल, रसायन और मलबा शामिल होते हैं।

गंदे पानी को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

- घरेलू गंदा पानी: घरों और आवासीय क्षेत्रों से निकला अपशिष्टजल।

- औद्योगिक गंदा पानी: औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला अपशिष्टजल, जिसमें खतरनाक रसायन हो सकते हैं और जिन्हें विशेष उपचार की आवश्यकता होती है।

गंदे पानी की संरचना

गंदे पानी में विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- जैविक पदार्थ: जैसे खाद्य अपशिष्ट, मानव अपशिष्ट, और अन्य जैविक रूप से नष्ट होने योग्य सामग्री।

- अजैविक पदार्थ: जैसे बालू, कंकड़, और घुलनशील खनिज।

- पैथोजन्स: बैक्टीरिया, वायरस, और परजीवी जो बीमारियों का कारण बन सकते हैं।

- पोषक तत्व: जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, जो जल प्रदूषण और यूट्रोफिकेशन का कारण बन सकते हैं।

- रसायन: घरेलू सफाई एजेंट, औषधियाँ, और औद्योगिक रसायन।

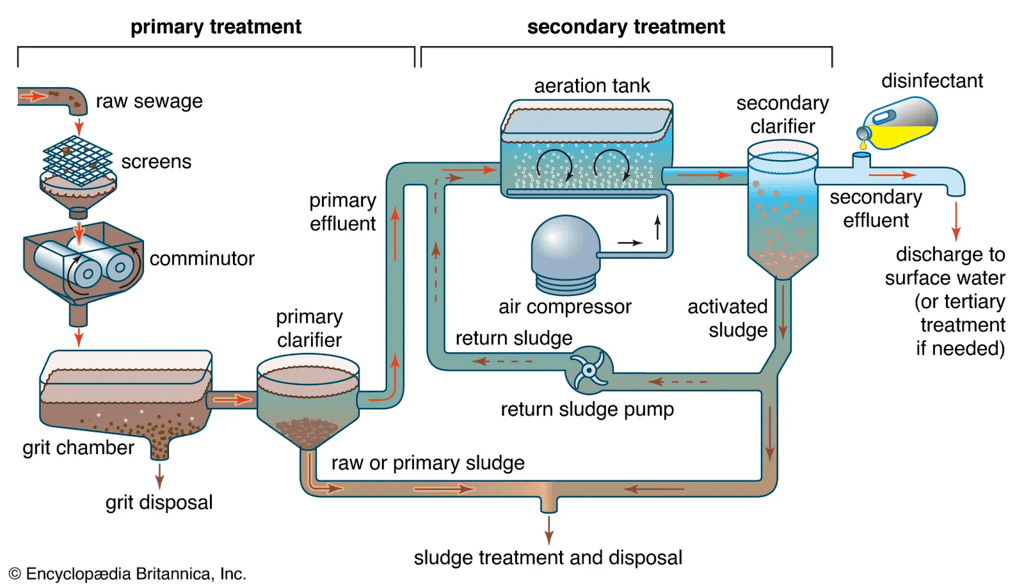

गंदे पानी का उपचार

इसमें निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:

- (i) प्रारंभिक प्रक्रिया: गंदे पानी को बड़े निलंबित पदार्थ हटाने के लिए स्क्रीन के माध्यम से और फिर ठोस, कंकड़, सिल्ट आदि हटाने के लिए जाली स्क्रीन के माध्यम से पास करना।

- (ii) निपटान प्रक्रिया (सेडिमेंटेशन): अवशिष्ट जल को टैंकों में खड़ा करने पर, तेल और चिकनाई सतह पर तैरते हैं और उन्हें हटाया जाता है और ठोस नीचे बैठ जाते हैं। कोलॉइडल सामग्री को एल्युम, फेरस सल्फेट आदि मिलाकर हटाया जाता है। प्राथमिक स्लज को अलग किया जा सकता है।

- (iii) द्वितीयक उपचार या जैविक उपचार: यह एरोबिक केमिकल ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण है जो जैविक पदार्थ के कार्बन को CO2, नाइट्रोजन को NO और अंततः नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। घुलनशील बेस ऐसे लवण बनाते हैं जैसे NH4O2, NH4NO3 और Ca(NO3)2 आदि, और द्वितीयक स्लज प्राप्त होता है।

- (iv) तृतीयक उपचार: यह अपशिष्ट जल का उपचार है जिसमें फास्फेट को हटाने के लिए समय दिया जाता है, जिसे फिर एल्युम और फेरिक क्लोराइड मिलाकर कोएगुलेट किया जाता है और फ़िल्ट्रेशन द्वारा हटाया जाता है। जल को क्लोरीन मिलाकर disinfect किया जाता है। द्वितीयक स्लज मिट्टी के लिए एक अच्छा खाद बनाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस यौगिक होते हैं।

मिट्टी या भूमि प्रदूषण

अनिश्चित अनुपात में पदार्थों का जोड़ना मिट्टी की उत्पादकता को बदल देता है। इसे मिट्टी या भूमि प्रदूषण कहा जाता है।

मिट्टी प्रदूषण के स्रोत

- (i) कृषि प्रदूषक जैसे, कीटनाशक, उर्वरक, बैक्टीरियासाइड, फ्यूमिगेंट्स, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फफूंद नाशक।

- (ii) घरेलू अपशिष्ट और औद्योगिक कचरा।

- (iii) अनुसंधान केंद्रों और अस्पतालों से रेडियोधर्मी अपशिष्ट।

- (iv) विषैले धातुओं जैसे Hg, Pb, As, Cd आदि युक्त मिट्टी कंडीशनर।

- (v) मुर्गी पालन, डेयरी और सुअर फार्म से कृषि अपशिष्ट।

मिट्टी प्रदूषण का नियंत्रण

- (i) खाद का उपयोग: पशु गोबर से तैयार की गई खाद सामान्यतः उपयोग होने वाले उर्वरकों से बेहतर होती है।

- (ii) जैव-उर्वरकों का उपयोग: ये वे जीव होते हैं जिन्हें मिट्टी के पोषण को बढ़ाने के लिए इनोक्युलेट किया जाता है। जैसे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और नीली-हरी शैवाल।

- (iii) उचित सीवरेज प्रणाली: एक उचित सीवरेज प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए और सीवेज रिसाइक्लिंग प्लांट स्थापित किए जाने चाहिए।

- (iv) पुनः उपयोग और रिसाइक्लिंग: कपड़े के बंडल उठाने वाले कागज, पॉलीथीन, कार्डबोर्ड, कपड़े, खाली बोतलें और धातु की वस्तुओं जैसे कई कचरे के सामान को हटाते हैं। इन्हें रिसाइक्लिंग के लिए प्रस्तुत किया जाता है और यह मिट्टी प्रदूषण को रोकने में मदद करता है।

रेडियोधर्मी प्रदूषण

बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पहुँचने वाली कॉस्मिक किरणें और रेडियोधर्मी तत्वों से उत्पन्न स्थलीय विकिरण प्राकृतिक विकिरण होते हैं। यह प्राकृतिक या पृष्ठभूमि विकिरण इसकी कम सांद्रता के कारण स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है।

मानव निर्मित विकिरण के स्रोत

- (i) परमाणु विस्फोट: परमाणु विस्फोट रेडियोधर्मी कणों का उत्पादन करते हैं जो वायुमंडल में बड़े बादलों के रूप में उच्च उठते हैं। यह प्रक्रिया परमाणु विस्फोट न्यूक्लियर फॉलआउट के कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा को गर्मी के रूप में छोड़ती है। ये रेडियोधर्मी तत्व खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मानवों तक पहुँच सकते हैं।

- (ii) रेडियोधर्मी अपशिष्ट: परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकला अपशिष्ट यूरेनियम और प्लूटोनियम के खर्च किए गए ईंधन के रूप में आता है। ऐसे संयंत्रों, परमाणु रिएक्टरों, ईंधन प्रोसेसर्स आदि में काम करने वाले लोग इनके संपर्क के प्रति संवेदनशील होते हैं।

- (iii) रेडियो आइसोटोप: कई रेडियोधर्मी आइसोटोप जैसे C14, I125, P32 और उनके यौगिक वैज्ञानिक शोध में उपयोग किए जाते हैं। इन अनुसंधान केंद्रों के अपशिष्ट जल में रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, जो जल और खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से मानवों तक पहुँच सकते हैं।

विकिरण के प्रभाव

- स्ट्रोंटियम-90: हड्डियों में जमा होकर हड्डी के कैंसर और कई अंगों में ऊतकों के अपघटन का कारण बनता है।

- I-131: WBCs, हड्डी के मज्जा, लिम्फ नोड्स को नुकसान पहुंचाता है और त्वचा कैंसर, बांझपन और दोषपूर्ण दृष्टि का कारण बनता है।

- ये विभिन्न शरीर के तरल पदार्थों का आयनन, गुणसूत्रों में विकृति और जीन उत्परिवर्तन का कारण बन सकते हैं।

- रेडियोधर्मी आयोडीन: थायरॉयड ग्रंथियों का कैंसर भी पैदा कर सकता है।

- सेज़ियम-137: तंत्रिका, मांसपेशी और आनुवंशिक परिवर्तन लाता है।

- यूरेनियम: खनिकों में त्वचा कैंसर और ट्यूमर का कारण बनता है।

- रैडॉन-222: ल्यूकेमिया, मस्तिष्क के ट्यूमर और किडनी कैंसर का कारण बनता है।

भोपाल गैस त्रासदी

2 दिसंबर 1984 को, भोपाल में यूनियन कार्बाइड लिमिटेड संयंत्र के एक भंडारण टैंक से मिथाइल आइसोसायनाइट गैस (Mlq) का एक घना बादल लीक हुआ। इसने लोगों और जानवरों के लिए बड़ी जनहानि का कारण बना। मिथाइल आइसोसायनाइट का निर्माण मिथाइल अमाइन और फॉस्जीन के प्रतिक्रिया द्वारा किया गया था और इसे भरपूर मात्रा में संग्रहीत किया गया था।

प्रदूषक

कोई भी पदार्थ जो प्राकृतिक स्रोत या मानव गतिविधि द्वारा उत्पन्न होता है और जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसे प्रदूषक कहा जाता है।

प्रदूषकों के प्रकार

प्रदूषकों को निम्नलिखित कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है:

- अपघटन के आधार पर वर्गीकरण:

- (i) जैव-अपघटनीय प्रदूषक: ऐसे प्रदूषक जो जैविक या सूक्ष्मजीव क्रियाओं द्वारा अपघटित हो सकते हैं। जैसे, घरेलू गंदा पानी।

- (ii) गैर-जैव-अपघटनीय प्रदूषक: ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः सूक्ष्मजीवों द्वारा क्रियान्वित नहीं होते हैं। ये जैविक बढ़ाव का सामना करते हैं।

- प्राकृतिक occurrence के आधार पर वर्गीकरण:

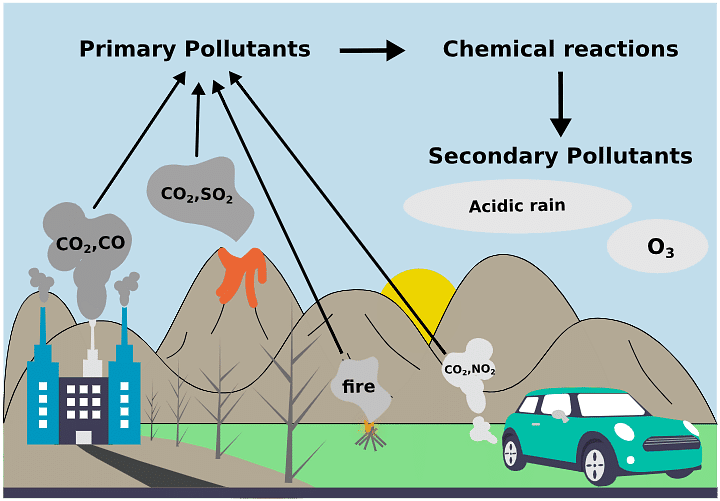

- (i) प्राथमिक प्रदूषक: ये उसी रूप में उपस्थित होते हैं जैसे इन्हें मानव द्वारा जोड़ा गया था जैसे DDT, कीटनाशक, उर्वरक आदि।

- (ii) द्वितीयक प्रदूषक: ये विभिन्न रूपों में होते हैं और प्राथमिक प्रदूषकों के बीच की प्रतिक्रिया से बनते हैं जैसे HNO3, H2SO4, PAN, ओजोन आदि।

- प्राकृतिक में उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण:

- (i) मात्रात्मक प्रदूषक: ये प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं और मानव द्वारा भी जोड़े जाते हैं। जब इनकी सांद्रता पर्यावरण में एक सीमा मान से अधिक हो जाती है, तो ये प्रदूषक बन जाते हैं। जैसे, CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि।

- (ii) गुणात्मक प्रदूषक: ये प्राकृतिक रूप से उपस्थित नहीं होते हैं लेकिन मानव गतिविधियों के कारण जोड़े जाते हैं। जैसे, कीटनाशक, फफूंद नाशक, खरपतवार नाशक आदि।

ट्रोपोस्फेरिक प्रदूषण:

यह गैसीय प्रदूषकों और कणीय पदार्थों द्वारा उत्पन्न होता है।

- गैसीय वायु प्रदूषक: सल्फर के ऑक्साइड (SOx), नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NOx), कार्बन के ऑक्साइड (CO, CO2), हाइड्रोजन सल्फाइड (H2S), हाइड्रोकार्बन आदि।

- कणीय प्रदूषक: धूल, धुआं, कोहरा, धुआं आदि।

हरित रसायन - प्रदूषण को कम करने का एक वैकल्पिक उपकरण

हरित रसायन को रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में शामिल रसायन कहा जा सकता है ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक पदार्थों के उपयोग और उत्पादन को कम या समाप्त किया जा सके।

इस प्रकार, हरित रसायन का लक्ष्य 'ऐसे उत्पादों और प्रक्रियाओं का विकास करना है जो खतरनाक रसायनों के डिजाइन, निर्माण और उपयोग से जुड़े विषाक्त पदार्थों के उपयोग या उत्पादन को कम या समाप्त करें। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और हरित रसायन की विधियाँ हैं:

- अपशिष्ट को रोकना उपचार या सफाई करने से बेहतर है।

- संश्लेषणात्मक विधियों को इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि प्रक्रिया में उपयोग किए गए सभी सामग्री को अंतिम उत्पाद में अधिकतम किया जा सके।

- संभव हो तो संश्लेषणात्मक विधियों को इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि वे ऐसे पदार्थों का उपयोग और उत्पादन करें जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कम या कोई विषाक्तता नहीं रखते।

- रासायनिक उत्पादों को कार्यक्षमता की दक्षता को बनाए रखते हुए विषाक्तता को कम करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए।

- सहायक पदार्थों (जैसे, सॉल्वेंट, पृथक्करण एजेंट आदि) का उपयोग यथासंभव टाला जाना चाहिए।

- ऊर्जा की आवश्यकताओं को उनके पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों के लिए पहचाना जाना चाहिए और इसे कम किया जाना चाहिए।

- संश्लेषणात्मक विधियों को सामान्य तापमान और दबाव पर किया जाना चाहिए।

(i) परमाणु विस्फोट: परमाणु विस्फोट रेडियोधर्मी कणों का उत्पादन करते हैं जो विशाल बादलों के रूप में हवा में ऊँचाई तक फेंके जाते हैं।

ट्रोपोस्फेरिक प्रदूषण: यह गैसीय प्रदूषकों और कणीय पदार्थ के कारण होता है।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|