बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल, फफूंदी और लाइकेन। | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

बैक्टीरिया क्या है?

बैक्टीरिया सूक्ष्म, एकल-कोशीय जीव होते हैं जो विभिन्न वातावरणों में पनपते हैं। कुछ मिट्टी में जीवन यापन करते हैं; अन्य मानव आंत के भीतर गहराई में रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया मानवों के लिए फायदेमंद होते हैं, जबकि अन्य हानिकारक होते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं। जो बैक्टीरिया बीमारियाँ पैदा करते हैं उन्हें पैथोजन कहा जाता है।

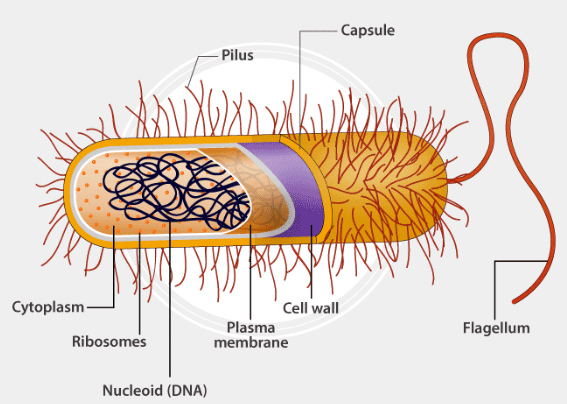

बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, जिसका अर्थ है कि इनमें झिल्ली-बंधन अंगों की अनुपस्थिति होती है। इसलिए, बैक्टीरिया में नाभिक भी अनुपस्थित होता है। इसके बजाय, एक धागे के समान द्रव्यमान जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, कोशिका की आनुवंशिक सामग्री को समाहित करता है।

बैक्टीरिया की विशेषताएँ:

- बैक्टीरिया एकल-कोशीय जीव होते हैं। अधिकांश यूबैक्टीरिया और आर्कियन्स स्वतंत्र एकल कोशिकाओं के रूप में बढ़ते हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया (माइक्सोबैक्टीरिया) जो मिट्टी में रहते हैं, बहुकोशीय फलन शरीर बनाते हैं जो उनके जीवन चक्र का हिस्सा होते हैं।

- बैक्टीरिया के अंदर जटिल अंगों का अभाव होता है। हालांकि, उनके पास एक आंतरिक संगठन होता है क्योंकि डीएनए को न्यूक्लियोइड के रूप में जाने जाने वाले स्थलों में विभाजित किया जाता है, लेकिन ये न्यूक्लियोइड वास्तव में शेष कोशिका से झिल्ली द्वारा विभाजित नहीं होते हैं।

- प्लाज्मा झिल्ली बैक्टीरिया की विशेषता नहीं होती, जैसा कि अन्य जीवित कोशिकाओं में होता है। प्लाज्मा झिल्ली का विशेष मोड़ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को प्रकाश-निर्भर फोटोसिंथेसिस की प्रतिक्रियाएं करने में सक्षम बनाता है, जो फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड झिल्ली पर करते हैं।

- बैक्टीरिया की कोशिका में राइबोसोम होते हैं, जो गोलाकार इकाइयाँ हैं जिनमें प्रोटीन अमिनो एसिड से बनते हैं, जो राइबोसोमल डीएनए में एन्कोडेड डेटा का उपयोग करते हैं।

- बैक्टीरिया का विश्व के पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव होता है और आधुनिक चिकित्सा और कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वायरस

वायरस सबसे छोटे असैल्युलर जीव होते हैं, जो अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं, जिनमें जीवित और निर्जीव दोनों के गुण होते हैं, इसलिए इन्हें जीवित और निर्जीव के बीच का जोड़ कहा जाता है।

सामान्य वायरस चित्रण

➤ इसके निर्जीव गुण हैं:

- कोई सेलुलर संगठन नहीं।

- क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

- अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं।

- मेहमान के शरीर के बाहर कोई अस्तित्व नहीं।

➤ इसके जीवित गुण हैं:

- मेहमान के भीतर पुनरुत्पादन कर सकते हैं।

- आनुवंशिक सामग्री होती है, जैसे, DNA या RNA।

- म्यूटेशन का सामना कर सकते हैं।

- रासायनिक रूप से वायरस प्रोटीन कोट और आनुवंशिक सामग्री (DNA या RNA) से बने होते हैं। इसलिए, इन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन कणों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

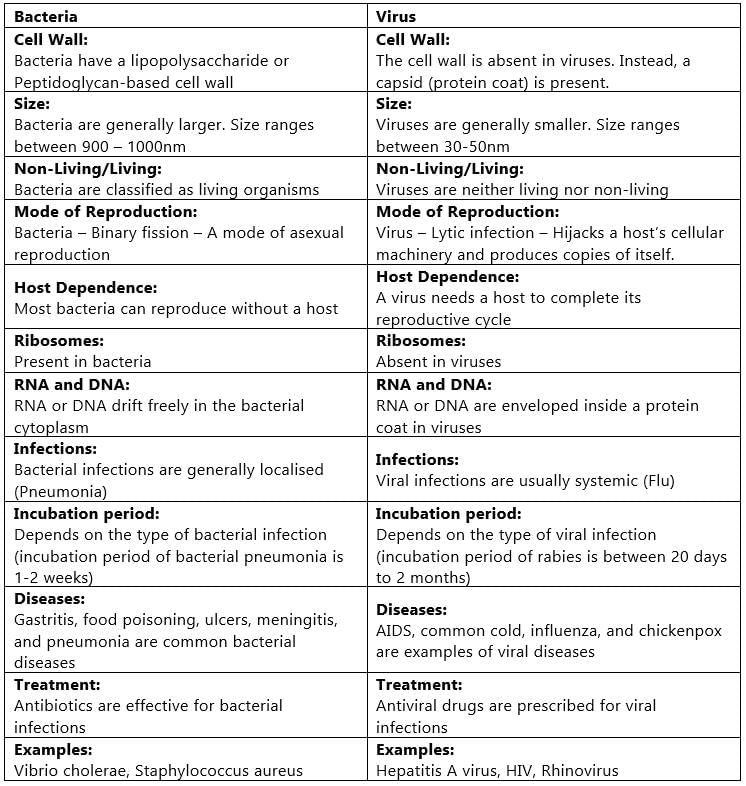

वायरस और बैक्टीरिया के बीच का अंतर

वायरस और बैक्टीरिया के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर उनका आकार है। सामान्यतः, बैक्टीरिया वायरस की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण अंतर इस प्रकार हैं:

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. क्यों वायरस एंटीबायोटिक्स से प्रभावित नहीं होते? उत्तर: एंटीबायोटिक्स की विशेषता कुछ प्रोटीन या सेलुलर संरचनाओं को लक्षित करना है जो केवल बैक्टीरिया में उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए, एंटीबायोटिक्स आमतौर पर बैक्टीरिया की सेल दीवार, मेटाबॉलिक पथ, DNA जायरस, राइबोसोम, या टोपोआइसोमरसे को लक्षित करते हैं। लेकिन चूंकि ये प्रोटीन या संरचनाएं वायरस में अनुपस्थित होती हैं, इसलिए एंटीबायोटिक्स बेकार होते हैं। दूसरे शब्दों में, एंटीबायोटिक्स चयनात्मक विषाक्तता के आधार पर काम करते हैं।

प्रश्न 2. वायरस को अनिवार्य परजीवी क्यों कहा जाता है? उत्तर: वायरस कण कोशिकाओं के बाहर निष्क्रिय होते हैं। इसलिए, उन्हें अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मेहमान की कोशिका मशीनरी को हाईजैक करने की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 3: वायरस से होने वाली पांच बीमारियों की सूची बनाएं।

उत्तर: चेचक, इबोला, हेपेटाइटिस, हीर्पीस, AIDS

प्रश्न 4: बैक्टीरिया के किसी भी पांच अनुप्रयोग लिखें।

उत्तर: बैक्टीरिया के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं:

- बैक्टीरिया का उपयोग व्यापक रूप से किण्वन प्रक्रिया में किया जाता है, जैसे कि बेकिंग और ब्रूइंग।

- Lactobacillus बैक्टीरिया दूध से दही बनाने के लिए जाने जाते हैं।

- बैक्टीरिया का उपयोग एथेनॉल, कार्बनिक अम्लों, एंजाइमों आदि के रासायनिक उत्पादन में किया जाता है।

- इनका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन में किया जाता है।

- सबसे महत्वपूर्ण, कुछ बैक्टीरिया जैसे Rhizobium वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उपयोगी होते हैं।

प्रश्न 5: कौन से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हैं?

उत्तर: आमतौर पर, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जैसे गोल्डन स्टैफ या Staphylococcus और Neisseria gonorrhoeae ने एंटीबायोटिक बेंज़िलपेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है।

थैलोफाइट

थैलोफाइट ऐसे बहु-वंशीय समूह के अस्थिर जीव हैं, जिन्हें विशेषताओं की समानता के आधार पर एक साथ रखा गया है, लेकिन जिनका कोई सामान्य पूर्वज नहीं है। इन्हें पहले प्लांटे साम्राज्य के उपराज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इनमें लाइकेन, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स, और ब्रायोफाइट्स शामिल हैं।

थैलोफाइट की विशेषताएँ

- ये आमतौर पर गीले या नम स्थानों में पाए जाते हैं। यह "सच्चे जड़ों" और वाहिकीय ऊतकों की अनुपस्थिति के कारण है, जो पानी और खनिजों को परिवहन करने के लिए आवश्यक होते हैं।

- ये स्वावलंबी (autotrophic) होते हैं। इस समूह के अधिकांश सदस्य अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ सदस्य जैसे कवक अन्य खाद्य स्रोतों पर निर्भर होते हैं।

- रिजर्व भोजन आमतौर पर स्टार्च होता है। प्रकाश संश्लेषण के बाद, ग्लूकोज उत्पन्न होता है और लगभग तुरंत ही उपयोग किया जाता है, शेष ग्लूकोज जटिल यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है जिसे स्टार्च कहते हैं।

- इनकी कोशिकाओं के चारों ओर सेलुलोज से बना एक कोशिका भित्ति होती है।

- वाहिकीय ऊतकों का अभाव। अन्य पौधों के विपरीत, xylem और phloem अनुपस्थित होते हैं।

- प्रजनन अंग सरल, एकल-कोशिका वाले होते हैं, और निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता है।

थैलोफाइट का वर्गीकरण

➤ काई

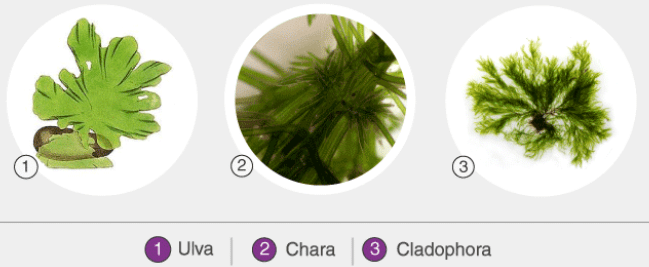

- ये क्लोरोफिल धारण करने वाले थलोइड होते हैं।

- ये ऑटोट्रॉफिक और मुख्यतः जलवायु पौधे हैं।

- एक बिंदु के रूप में, यह देखा गया है कि हरी काई दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के घने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में मूल निवासी स्लॉथ के साथ सहजीवी संबंध बनाती है।

- स्लॉथ का फर बहुत मोटा होता है और आसानी से पानी को अवशोषित कर लेता है।

- इसके परिणामस्वरूप, स्लॉथ का फर काई के लिए एक नम और गीला वातावरण बनाता है।

- काई इसके बदले में स्लॉथ को अतिरिक्त पोषण और शिकारी से छिपाने में मदद करती है।

- उदाहरण: स्पाइरोगाइरा।

➤ फंगी

- ये अक्लोरोफिलस (अर्थात: ये क्लोरोफिल का उत्पादन नहीं करते) हेटेरोट्रॉफिक थलोफाइट होते हैं।

- कभी-कभी, इस कमी को दूर करने के लिए, फंगी काई या साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध विकसित कर सकते हैं।

- काई भोजन का उत्पादन कर सकती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है और फंगी इसके बदले में काई को UV किरणों से बचाने वाला सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं।

- लाइकेन एक उदाहरण है जहाँ दो जीव एक एकल इकाई की तरह कार्य करते हैं।

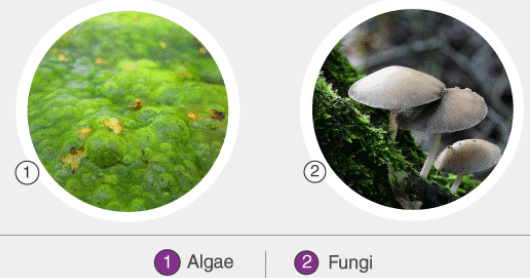

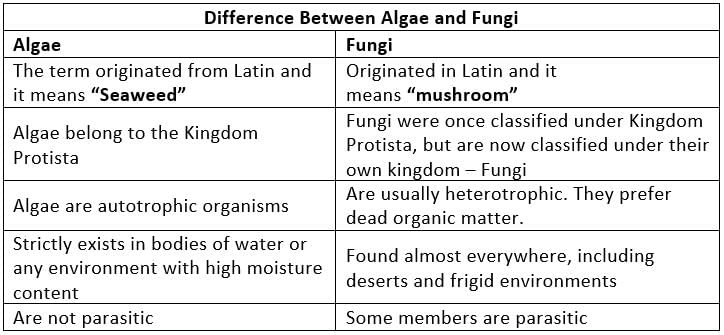

काई और फंगी के बीच अंतर

काई और फंगी के बीच के अंतर को समझना आसान है। उदाहरण के लिए, काई को हमेशा पानी में या पानी के निकट होना आवश्यक है। ये पौधों के निकट संबंधी होते हैं - अर्थात ये फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। लेकिन इनके पास अन्य सामान्य भूमि पौधों जैसे तने या जड़ों की स्पष्ट विशेषताएँ नहीं होती हैं। दूसरी ओर, फंगी में ये विशेषताएँ नहीं होती हैं और ये आमतौर पर मृत और सड़ते हुए जीवों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कुछ फंगी प्रकृति में परजीवी भी होते हैं।

➤ काई बनाम फंगी

काई और फंगस के बीच महत्वपूर्ण अंतर के मद्देनजर, आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि कुछ फंगस काई के साथ संपोषित संबंध बनाते हैं। इस संयुक्त जीव को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन अपने भीतर मौजूद काई में क्लोरोफिल के माध्यम से फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन उत्पन्न कर सकते हैं, और फंगस इसके बदले में काई को सूरज की यूवी किरणों से सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं।

काई और फंगस के बीच समानताएँ

काई और फंगस के बीच महत्वपूर्ण समानताएँ निम्नलिखित हैं:

- दोनों काई और फंगस थैलोफाइट्स हैं।

- दोनों समूहों में वाहिकीय ऊतक अनुपस्थित हैं।

- काई और फंगस यूकैरियोट्स हैं (एक अपवाद नीले-हरे काई)।

- दोनों को क्रिप्टोगैम्स के थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया है।

- दोनों खंडन द्वारा प्रजनन कर सकते हैं।

- दोनों असामान्य प्रजनन कर सकते हैं।

- इनके प्रजनन अंगों में कोई सुरक्षात्मक आवरण नहीं होता है।

लाइकेन एक एकल जीव नहीं है, बल्कि विभिन्न जीवों जैसे फंगस और साइनोबैक्टीरिया या काई के बीच एक संपोषण है। साइनोबैक्टीरिया को नीले-हरे काई के रूप में भी जाना जाता है, हालांकि ये काई से भिन्न होते हैं। गैर-फंगल भाग को फोटोबायंट कहा जाता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। कई लाइकेन साझेदारों में एक फोटोबायंट और एक मायकोबायंट शामिल होते हैं, जो सामान्य नहीं है और कुछ लाइकेन में एक से अधिक फोटोबायंट साझेदार होते हैं। फंगल साझेदार तंतुमय कोशिकाओं से बना माना जाता है और प्रत्येक तंतु को हाइफ कहा जाता है। ये हाइफ शाखाएं बना सकते हैं लेकिन एक निश्चित दूरी बनाए रखते हैं और विस्तार द्वारा बढ़ते हैं। फोटोबायंट्स में तंतुमय संरचना वाले कुछ लाइकेन हैं जबकि अन्य में अधिक या कम कोशिकाओं की श्रृंखलाएँ होती हैं। ऐसकॉमाइसेट्स या बासिडियोमाइसेट्स की प्रजातियाँ लाइकेन में सबसे सामान्य फंगस हैं। सामान्य काई साझेदार या तो हरे काई क्लोरोफाइटा या नीले-हरे बैक्टीरिया के साइनोफाइसीए परिवार के होते हैं। सामान्यतः, फंगल साझेदार अपने फाइकोबायंट के बिना जीवित नहीं रह सकते, लेकिन काई अक्सर पानी या नम मिट्टी में स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में सक्षम हैं। सबसे बड़ा लाइकेन 3 फीट लंबा थैलस बना सकता है, हालांकि उनमें से अधिकतर कुछ सेंटीमीटर से छोटे होते हैं। ये रंगीन होते हैं, पीले से हरे और काले रंगों तक। सामान्यतः, लाइकेन धीरे-धीरे बढ़ते हैं। जिसमें फाइकोबायंट नीला-हरा बैक्टीरिया होता है, उसमें नीत्रोजन गैस को अमोनिया में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। कुछ कई शताब्दियों तक जीवित रह सकते हैं, मुख्य रूप से वे जो तनावपूर्ण वातावरण जैसे आर्कटिक टुंड्रा या अल्पाइन में रहते हैं।

लिचेन के प्रकार

लिचेन निम्नलिखित विकास रूपों में से किसी एक में मौजूद होते हैं।

- क्रस्टोज़ - यह सब्सट्रेट पर फैला हुआ होता है।

- फोलियोस - ये सपाट, पत्ते के समान ऊतकों की परतें हैं और एक-दूसरे से निकटता से बंधी नहीं होती हैं।

- स्क्वामुलोज़ - ये निकटता से समूहित और हल्के से चपटी कंकड़ जैसी इकाइयाँ होती हैं।

- फ्रूटिकोज़ - ये स्वतंत्र रूप से खड़े शाखाओं वाले ट्यूब होते हैं।

आधारभूत विकास की विविधता के अनुसार, लिचेन की आंतरिक संरचना समान होती है। फंगस के साथी के तंतु लिचेन के शरीर का अधिकांश भाग बनाते हैं, और लिचेन में परतें इन तंतुओं की सापेक्ष घनत्व द्वारा परिभाषित होती हैं। बाहरी सतह पर तंतु निकटता से पैक होते हैं ताकि एक कोर्टेक्स बन सके, जो उनके आस-पास के वातावरण के साथ संपर्क में मदद करता है। अल्गल साथी की कोशिकाएँ कोर्टेक्स के नीचे वितरित नहीं होती हैं, जबकि फंगल तंतु बिखरे होते हैं। मेडुला अल्गल परत के नीचे होती है, जो फंगल तंतुओं की एक ढीली बुनाई वाली परत होती है। फोलियोस लिचेन में मेडुला के नीचे एक अन्य परत होती है और स्क्वामुलोज और क्रस्टोज लिचेन में यह अंतर्निहित सब्सट्रेट के साथ सीधे संपर्क में होती है।

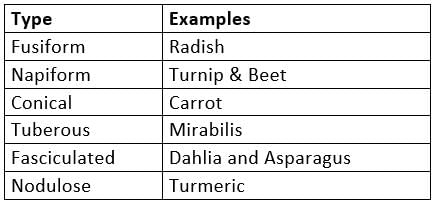

जड़

जड़ें पौधे का अवनति भाग होती हैं और पौधों की स्थिरता, पानी और खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण, और भोजन का संग्रहण का कार्य करती हैं। प्राथमिक जड़ (जो भ्रूण के रैडिकल्स से विकसित होती है) और इसकी शाखाएँ टैप्रूट सिस्टम का निर्माण करती हैं। एडवेंटिशियस जड़ें वे होती हैं जो किसी असामान्य स्थिति से निकलती हैं। यह तंतु जैसी हो सकती हैं जब यह तने के आधार, नोड्स, या इंटरनोड्स से निकलती हैं, जैसे प्याज, गन्ना, बांस आदि में, और पत्ते से निकलने पर फोलियर्स कहलाती हैं, जैसे कि ब्रायोफिलम में। एडवेंटिशियस जड़ें अन्य स्थानों से भी निकल सकती हैं।

जड़ों में परिवर्तन

जड़ों में कुछ अन्य परिवर्तन इस प्रकार हैं:

- बरगद में, वायवीय शाखाएँ प्रोप रूट्स का उत्पादन करती हैं ताकि पत्तियों को यांत्रिक समर्थन मिल सके।

- मक्का और गन्ना में, जमीन के ठीक ऊपर के नोड्स से स्टिल्ट रूट्स तनों को अतिरिक्त समर्थन प्रदान करते हैं।

- आईवी और पान में, जड़ें चढ़ाई करने और अपने प्राकृतिक आवासों से चिपकने के अंग के रूप में कार्य करती हैं।

- रिज़ोफोरा और सोननेराटिया में, जड़ें मिट्टी से बाहर आती हैं ताकि वायुदहन और श्वसन में मदद मिल सके।

- बरगद और ऑर्किड्स में, वायवीय जड़ें वातावरण से नमी अवशोषित करने के लिए परिवर्तित होती हैं।

- पैरासाइट्स जैसे कुस्कुटा और ओरोबांच में, जड़ें अपने संबंधित मेज़बानों से भोजन अवशोषित करती हैं।

- लेग्युम्स में, जड़ें जिनमें रिज़ोबियम होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करती हैं।

- स्पैरेगस और मीठे आलू में, जड़ें वनस्पति प्रजनन के लिए उपयोग की जाती हैं।

- टिनोस्पोरा में, जड़ें अतिरिक्त संश्लेषण अंग के रूप में कार्य करती हैं और जुसियाए में, तैरने वाले अंगों के रूप में।

- कुछ जलवायु पौधों में, जैसे उट्रिकुलारिया, सेराटोफिलम और मायरीओफिलम, जड़ें अनुपस्थित हो सकती हैं।

तना

तना भ्रूण के प्लम्यूल से उत्पन्न होता है, यह पौधे का ऊर्ध्वाधर भाग होता है, जो नोड्स, इंटरनोड्स, पत्तियाँ, कलियाँ, और फूलों को धारण करता है।

तने में परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं:

➤ भूमिगत

- पेरिनेशन: भोजन का संग्रहण, प्रजनन, और जो निम्नलिखित हो सकते हैं: (i) रिज़ोम: उदाहरण: अदरक, (ii) कंद: उदाहरण: आलू, (iii) कंद bulb: उदाहरण: प्याज़, (iv) कॉर्न: उदाहरण: अमोर्फोफैलस।

➤ उप-हवा: प्रजनन के उद्देश्य से और जो निम्नलिखित हो सकते हैं:

- रनर: उदाहरण: ऑक्सालिस

- स्टोलोन: उदाहरण: कोलोकेसिया

- ऑफसेट: उदाहरण: पिस्टिया

- सकट: उदाहरण: क्रिसैंथेमम।

➤ वायवीय: कुछ विशिष्ट उद्देश्य के लिए:

- टेंड्रिल: चढ़ाई के लिए, उदाहरण: पैशनफ्लावर

- कांटे: सुरक्षा के लिए, उदाहरण: नींबू

- फिलोक्लेड: प्रकाश संश्लेषण के लिए, उदाहरण: कैक्टस

- क्लेडोड: प्रकाश संश्लेषण के लिए, उदाहरण: शतावरी।

पौधों के समूह

➤ क्रिप्टोगैम्स (बीजहीन पौधे)

- थैलोफाइटा: पौधे का शरीर थैलस से बना होता है। कोई जड़, तना या पत्तियाँ नहीं होतीं। वास्कुलर ऊतक अनुपस्थित होता है। भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ये पौधे सामान्यतः पानी में निवास करते हैं। उदाहरण: अल्गी और फंगि।

- ब्रायोफाइटा: पौधे का शरीर थैलस से बना होता है। कुछ प्राचीन प्रकार की जड़, तना और पत्तियाँ होती हैं, लेकिन असली अर्थ में ये जड़, तना या पत्तियाँ नहीं होतीं। वास्कुलर ऊतक अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यदि उपस्थित होते हैं तो वे झूठे होते हैं। भ्रूण का निर्माण होता है। उनके प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है और ये कीचड़ वाले स्थानों में निवास करते हैं; इसलिए इन्हें उभयचर पौधे कहा जाता है।

- प्टेरिडोफाइटा: पौधे का शरीर असली जड़, तना, और पत्तियों में विभाजित होता है। वास्कुलर ऊतकों की उपस्थिति होती है। भ्रूण का निर्माण होता है। सच्चे अर्थ में ये भूमि में निवास करने वाले पौधे होते हैं।

➤ फेनरोगैम्स (बीज धारण करने वाले पौधे)

जिम्नोस्पर्म्स: ये नग्न बीज वाले पौधे हैं, अर्थात्, बीज फल में नहीं पाए जाते हैं। वस्कुलर ऊतकों की उपस्थिति होती है, लेकिन जाइलम में वाहिकाएँ नहीं होतीं, जो एंजियोस्पर्म्स के मुकाबले में एक विशेषता है। विशेष रूप से, ये प्टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच एक मध्यवर्ती समूह हैं। इन्हें जीवाश्म समूह भी कहा जाता है क्योंकि इस समूह में सभी जीवाश्म महत्व के पौधे शामिल होते हैं। सायकस रेवोल्यूटा, जो बागों में सजावटी पौधे के रूप में उगाया जाता है, इसे इसके प्राचीन चरित्र के कारण "जीवित जीवाश्म" कहा जाता है। सबसे ऊँचा पेड़ सेकोइया गिगेंटिया इस समूह का हिस्सा है।

- जिम्नोस्पर्म्स: ये नग्न बीज वाले पौधे हैं, अर्थात्, बीज फल में नहीं पाए जाते हैं। वस्कुलर ऊतकों की उपस्थिति होती है, लेकिन जाइलम में वाहिकाएँ नहीं होतीं, जो एंजियोस्पर्म्स के मुकाबले में एक विशेषता है। विशेष रूप से, ये प्टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच एक मध्यवर्ती समूह हैं। इन्हें जीवाश्म समूह भी कहा जाता है क्योंकि इस समूह में सभी जीवाश्म महत्व के पौधे शामिल होते हैं। सायकस रेवोल्यूटा, जो बागों में सजावटी पौधे के रूप में उगाया जाता है, इसे इसके प्राचीन चरित्र के कारण "जीवित जीवाश्म" कहा जाता है। सबसे ऊँचा पेड़ सेकोइया गिगेंटिया इस समूह का हिस्सा है।

- एंजियोस्पर्म्स: इनके बीज फल में पाए जाते हैं। वस्कुलर ऊतकों की संरचना जटिल और अधिक विस्तृत होती है, और जाइलम में वाहिकाएँ होती हैं। एंजियोस्पर्म्स आज के अत्यधिक विकसित और सबसे सफल पौधे हैं। युकालिप्टस सबसे ऊँचे एंजियोस्पर्म्स हैं।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|