NCERT सारांश: भौतिकी-3 का सारांश | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

| Table of contents |

|

| ध्वनि और इसके गुण |

|

| इकाइयाँ और माप |

|

| SI इकाइयाँ और आधार मात्राएँ |

|

| महत्वपूर्ण माप की इकाइयाँ |

|

| तरंगें |

|

ध्वनि

- ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम अपने श्रवण के माध्यम से अनुभव करते हैं।

- यह तब उत्पन्न होती है जब वस्तुएं कंपन करती हैं, जिससे एक माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो ठोस, तरल या गैस हो सकता है।

- ध्वनि शून्य में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि वहां इसे आगे बढ़ने के लिए कोई माध्यम नहीं होता।

- माध्यम ध्वनि के प्रसार के लिए आवश्यक है।

एक लंबवत तरंग में, जैसे कि ध्वनि, माध्यम के कण तरंग की यात्रा की दिशा में उसी दिशा में चलते हैं।

- वे स्थानांतरित नहीं होते; बल्कि, अपनी विश्राम स्थिति के चारों ओर आगे-पीछे कंपन करते हैं।

- यह आंदोलन ही है जिससे ध्वनि तरंगें माध्यम के माध्यम से यात्रा करती हैं।

ध्वनि संकुचन और विकृति के रूप में यात्रा करती है।

- संकुचन वे क्षेत्र होते हैं जहां कण एक-दूसरे के करीब होते हैं, जबकि विकृति वे क्षेत्र होते हैं जहां कण एक-दूसरे से दूर होते हैं।

- यह ध्यान देने योग्य है कि यह ध्वनि की ऊर्जा है जो माध्यम के माध्यम से चलती है, न कि कण स्वयं।

तरंगों के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि अनुदैर्ध्य तरंगें जहां कण तरंग की दिशा में आगे-पीछे चलते हैं।

- एक उदाहरण है प्रकाश, लेकिन ध्वनि के विपरीत, प्रकाश को यात्रा करने के लिए माध्यम के कणों के कंपन की आवश्यकता नहीं होती।

कंपन, जिसे आवर्तक गति भी कहा जाता है, किसी वस्तु का आगे-पीछे का आंदोलन है, और यह ध्वनि उत्पादन का आधार है।

आमप्लिट्यूड और आवृत्ति ध्वनि की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं।

- आमप्लिट्यूड कणों के उनके विश्राम स्थिति से अधिकतम विस्थापन को संदर्भित करता है और ध्वनि की गूंज का निर्धारण करता है।

- एक बड़ी आमप्लिट्यूड का अर्थ है एक तेज ध्वनि।

- तरंगदैर्ध्य (λ) दो लगातार संकुचन या विकृति के बीच की दूरी है।

- समय अवधि (T) घनत्व या दबाव के एक पूर्ण आवर्तन के लिए लिया गया समय है, और आवृत्ति (f) प्रति इकाई समय में पूर्ण आवर्तनों की संख्या है, जिसे हर्ट्ज (Hz) में मापा जाता है।

- आवृत्ति को f = 1/T के रूप में गणना किया जा सकता है।

ध्वनि की आवृत्ति भी इसके स्वर को प्रभावित करती है।

- एक अधिक आवृत्ति का परिणाम उच्च स्वर और तेज ध्वनि में होता है, जबकि एक कम आवृत्ति एक निम्न स्वर पैदा करती है।

ध्वनि और इसके गुण

ध्वनि जिसमें एकल आवृत्ति होती है, उसे स्वर कहा जाता है, जबकि एक ध्वनि जिसमें कई आवृत्तियाँ होती हैं, उसे नोट कहा जाता है। एक नोट में सबसे कम आवृत्ति को मूल स्वर कहा जाता है। नोट में उपस्थित अन्य आवृत्तियों को ओवरटोन कहा जाता है। इनमें से, ओवरटोन जो मूल आवृत्ति के सरल गुणांक होते हैं, उन्हें हार्मोनिक्स कहा जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी हार्मोनिक्स ओवरटोन होते हैं, लेकिन सभी ओवरटोन हार्मोनिक्स के रूप में योग्य नहीं होते हैं।

ध्वनि एक माध्यम के माध्यम से एक विशेष गति से यात्रा करती है, जो उस माध्यम के तापमान और दबाव से प्रभावित होती है। ध्वनि की गति ठोस से गैसों की ओर घटती है, क्योंकि गैसों की घनत्व और लोच कम होती है।

- किसी भी माध्यम में, तापमान बढ़ाने से ध्वनि की गति बढ़ती है। उदाहरण के लिए, 0°C पर वायु में ध्वनि की गति लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है।

- गैस में ध्वनि की गति गैस की घनत्व के वर्गमूल के विपरीत संबंध में होती है।

- प्रतिबिंब का नियम कहता है कि जिस कोण पर ध्वनि किसी सतह पर गिरती है और प्रतिबिंबित होती है, वे समान होते हैं और सभी एक ही तल में होते हैं।

- जब हम एक उपयुक्त प्रतिबिंबित सतह के निकट चिल्लाते हैं या ताली बजाते हैं, जैसे कि एक ऊँची इमारत या पर्वत, हम कुछ समय बाद ध्वनि को फिर से सुनते हैं, जिसे गूंज कहा जाता है।

ध्वनि की अनुभूति हमारे मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकंड तक रहती है। स्पष्ट गूंज का अनुभव करने के लिए, मूल ध्वनि और प्रतिबिंबित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए।

- यदि ध्वनि की गति 344 मीटर/सेकंड मानी जाए, जैसे कि 22°C पर वायु में, तो ध्वनि को गूंज के रूप में सुनने के लिए प्रतिबिंबित सतह तक यात्रा करना और वापस आना होगा, जो 0.1 सेकंड के भीतर होना चाहिए।

- इसलिए, कुल दूरी कम से कम 34.4 मीटर होनी चाहिए।

- इस प्रकार, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर है, जो वायु के तापमान के साथ बदलती है।

बहुत से प्रतिबिंब गूंज को एक से अधिक बार सुनने का कारण बन सकते हैं। गूंजन निकटवर्ती वस्तुओं से लगातार प्रतिबिंब के कारण ध्वनि की दीर्घता को संदर्भित करता है।

एक स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग शरीर के अंदर की आवाज़ों, मुख्य रूप से दिल या फेफड़ों की आवाज़ें सुनने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप में, रोगी की धड़कन डॉक्टर के कानों तक कई ध्वनि प्रतिबिंबों के माध्यम से पहुँचती है।

मानव का श्रवण क्षेत्र लगभग 20 Hz से 20,000 Hz (जहाँ 1 Hz एक सेकंड में एक चक्र के बराबर है) है। पाँच वर्ष से कम के बच्चे और कुछ जानवर, जैसे कुत्ते, 25 kHz तक की आवृत्तियों को सुन सकते हैं (जहाँ 1 kHz 1000 Hz के बराबर है)।

- 20 Hz से नीचे की आवृत्तियों को इनफ्रासोनिक ध्वनियाँ कहा जाता है। उदाहरण के लिए, गैंडे 5 Hz तक की इनफ्रासोनिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं।

- विल्क और हाथी भी इस श्रेणी में ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं।

- कुछ जानवर आने वाले भूकंपों का पूर्वाभास कर सकते हैं, क्योंकि वे मुख्य झटका तरंगों से पहले निम्न-आवृत्ति इनफ्रासाउंड का पता लगा सकते हैं।

20 kHz से ऊपर की आवृत्तियों को अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ या अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। डॉल्फ़िन, चमगादड़ और पोर्पोज़ अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करते हैं।

- अल्ट्रासाउंड का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों और दोषों की पहचान के लिए किया जा सकता है।

- ये छिपे हुए दोष संरचनाओं, जैसे इमारतों और पुलों को कमजोर कर सकते हैं।

- अल्ट्रासोनिक तरंगें धातु के ब्लॉकों के माध्यम से पास की जाती हैं, और डिटेक्टर प्रतिबिंबित तरंगों की पहचान करते हैं।

चिकित्सा इमेजिंग में, अल्ट्रासोनिक तरंगें दिल के विभिन्न हिस्सों से प्रतिबिंबित होती हैं जिससे एक छवि बनती है, जिसे इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है।

एक अल्ट्रासाउंड स्कैनर अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग आंतरिक अंगों की छवियाँ कैप्चर करने के लिए करता है। यह डॉक्टरों को पित्ताशय की पथरी या ट्यूमर जैसी समस्याओं की पहचान करने में मदद करता है।

अल्ट्रासोनिक तरंगें शरीर की ऊतकों के माध्यम से यात्रा करती हैं और विभिन्न घनत्व वाले क्षेत्रों से प्रतिबिंबित होती हैं। ये प्रतिबिंब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाते हैं, जिससे अंगों की छवियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म पर प्रिंट किया जाता है, इसे अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है।

SONAR का अर्थ है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह एक उपकरण है जो अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करके जल के नीचे की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापता है।

- SONAR में एक ट्रांसमीटर और एक डिटेक्टर होता है, जो आमतौर पर नावों या जहाजों पर स्थापित होते हैं।

- ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्सर्जित करता है जो जल के माध्यम से यात्रा करती हैं, समुद्र के तल पर स्थित वस्तुओं से प्रतिबिंबित होती हैं और डिटेक्टर तक लौटती हैं।

- डिटेक्टर प्रतिबिंबित अल्ट्रासोनिक तरंगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है।

वस्तु की दूरी की गणना जल में ध्वनि की गति और अल्ट्रासाउंड के उत्सर्जन और रिसेप्शन के समय का उपयोग करके की जाती है।

समय अंतराल को मापकर दूरी निर्धारित करने की विधि को इको रेंजिंग कहा जाता है। यह तकनीक जल के नीचे की विशेषताओं को खोजने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे पहाड़, घाटियाँ, पनडुब्बियाँ, हिमखंड, और डूबे हुए जहाज।

यदि कोई वस्तु, विशेष रूप से एक विमान, हवा में ध्वनि की गति से तेज़ यात्रा करती है, तो इसे सुपरसोनिक गति कहा जाता है।

किसी वस्तु की गति और हवा में ध्वनि की गति के बीच का अनुपात मैक संख्या कहलाता है।

- मैक संख्या 1 से अधिक होने पर, यह दर्शाता है कि वस्तु सुपरसोनिक गति से चल रही है।

इकाइयाँ और माप

भौतिकी एक मात्रात्मक विज्ञान है जो भौतिक मात्राओं को मापने पर निर्भर करता है। कुछ भौतिक मात्राएँ मौलिक या आधार मात्राएँ कहलाती हैं, जिनमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, थर्मोडायनामिक तापमान, पदार्थ की मात्रा, और प्रकाशीय तीव्रता शामिल हैं।

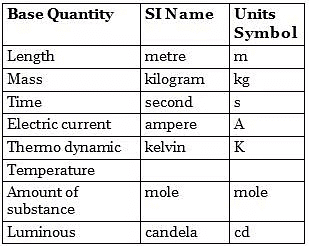

SI इकाइयाँ और आधार मात्राएँ

एक इकाई एक विशिष्ट मानक है जिसका उपयोग प्रत्येक आधार मात्रा को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। कुछ उदाहरणों में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पीयर, केल्विन, मोल, और कैंडेला शामिल हैं। इन इकाइयों के साथ मापी गई मात्राएँ मौलिक इकाइयाँ कहलाती हैं।

व्युत्पन्न इकाइयाँ का उपयोग अन्य भौतिक मात्राओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो आधार मात्राओं से आती हैं। ये व्युत्पन्न इकाइयाँ आधार इकाइयों के संयोजन होती हैं। मिलकर, मौलिक और व्युत्पन्न इकाइयाँ एक इकाइयों का प्रणाली बनाती हैं।

सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों का प्रणाली (SI) है, जो सात आधार इकाइयों पर आधारित है। SI इकाइयाँ सभी भौतिक मापों के लिए उपयोग की जाती हैं, जिसमें आधार और व्युत्पन्न मात्राएँ शामिल हैं। कुछ व्युत्पन्न इकाइयाँ, जैसे जूल, न्यूटन, और वाट, के विशेष नाम होते हैं।

SI इकाइयों के विशिष्ट प्रतीक होते हैं, जैसे मीटर के लिए m, किलोग्राम के लिए kg, सेकंड के लिए s, और एम्पीयर के लिए A। माप अक्सर वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग करके प्रस्तुत की जाती है जिसमें 10 की शक्तियाँ होती हैं, जिससे संख्याओं को प्रदर्शित करना और गणना करना आसान होता है, जबकि उनकी सटीकता को भी दर्शाया जाता है।

- लंबाई की इकाई: SI की लंबाई की इकाई मीटर (m) है।

- अन्य मैट्रिक इकाइयाँ लंबाई मापने के लिए मीटर के गुणांक या उपगुणांक पर आधारित हैं:

- 1 किलोमीटर = 1000 (या 103) मीटर

- 1 सेंटीमीटर = 1/100 (या 10-2) मीटर

- 1 मिलीमीटर = 1/1000 (या 10-3) मीटर

बहुत छोटी दूरियाँ:

- माइक्रोमीटर या माइक्रॉन्स (μm): 1 मीटर = 106 μm

- नैनोमीटर (nm): 1 मीटर = 109 nm

- आंग्स्ट्रॉम (Å): 1 मीटर = 1010 Å

- फेम्टोमीटर (fm): 1 मीटर = 1015 fm

बड़ी दूरियाँ:

- लाइट इयर: 1 लाइट इयर = 9.46 × 1015 मीटर (वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में यात्रा करता है)

द्रव्यमान की इकाई: SI की द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम (kg) है।

- अन्य मैट्रिक इकाइयाँ द्रव्यमान मापने के लिए किलोग्राम के गुणांक या उपगुणांक पर आधारित हैं:

- 1 टन (t) = 1000 (या 103) किलोग्राम

- 1 ग्राम (g) = 1/1000 (या 10-3) किलोग्राम

- 1 मिलीग्राम (mg) = 10-6 किलोग्राम

समय की इकाई: SI की समय की इकाई सेकंड (s) है।

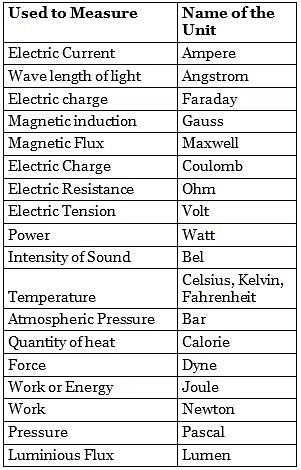

महत्वपूर्ण माप की इकाइयाँ

- नौटिकल माइल: एक नौटिकल माइल 1852 मीटर (या 6080 फीट) के बराबर है। यह इकाई पृथ्वी के एक बड़े वृत्त के चारों ओर एक मिनट के आर्क के विचार पर आधारित है, जो पृथ्वी की परिधि का 1/60 है।

- हर साठ नौटिकल माइल पृथ्वी पर कहीं भी एक डिग्री की अक्षांश के बराबर होता है, और भूमध्य रेखा पर एक डिग्री की देशांतर के बराबर भी होता है।

- इसलिए इसे नौटिकल माइल कहा जाता है, क्योंकि यह समुद्र में नेविगेशन के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।

- नौटिकल माइल अभी भी शिपिंग, एविएशन, और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में सामान्य रूप से उपयोग होता है।

खगोलिक इकाई (AU): सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को खगोलिक इकाई कहा जाता है, जो लगभग 1.5 × 1011 मीटर है। सौर प्रणाली के भीतर की दूरियाँ अक्सर खगोलिक इकाइयों में व्यक्त की जाती हैं। उदाहरण के लिए:

- सूर्य से मंगल की दूरी लगभग 1.5 AU है।

- सूर्य से बृहस्पति की दूरी लगभग 5.2 AU है।

- सूर्य से प्लूटो की दूरी लगभग 40 AU है।

- सूर्य के निकटतम तारे, प्रोक्सिमा सेंटॉरी, पृथ्वी से लगभग 270,000 AU दूर है।

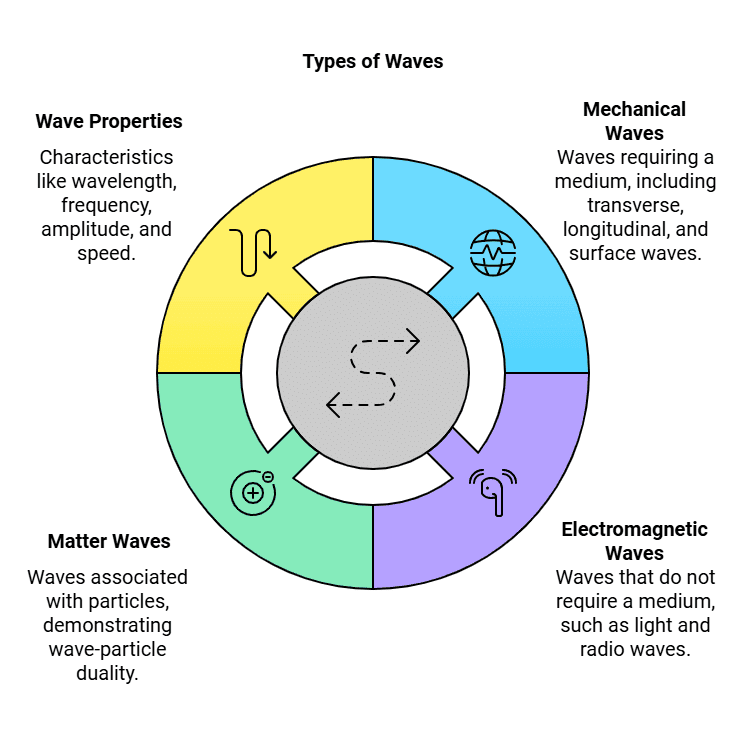

तरंगें

यांत्रिक तरंगें यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इन तरंगों को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है:

- अनुदैर्ध्य तरंगें: इन तरंगों में, माध्यम तरंग की दिशा के समानांतर चलता है। एक ध्वनि तरंग इसका उदाहरण है, जहाँ वायु कण तरंग की दिशा में आगे-पीछे कंपन करते हैं।

- आकांक्षात्मक तरंगें: इन तरंगों में, माध्यम तरंग की दिशा के प्रति लंबवत चलता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक तालाब में एक पत्थर गिराते हैं, तो जो तरंगें बनती हैं वो आकांक्षात्मक तरंगें होती हैं।

- सतही तरंगें: ये तरंगें आकांक्षात्मक और अनुदैर्ध्य तरंगों का संयोजन होती हैं। उदाहरण के लिए, महासागर की सतह पर जो तरंगें होती हैं, उनमें पानी ऊपर-नीचे और आगे-पीछे दोनों की ओर चलता है।

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें: यांत्रिक तरंगों के विपरीत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरणों में प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें, और माइक्रोवेव शामिल हैं। ये तरंगें एक निर्वात, जैसे अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती हैं।

पदार्थ तरंगें: ये तरंगें पदार्थ के कणों से जुड़ी होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और परमाणु। पदार्थ तरंगें एक मौलिक अवधारणा हैं जो क्वांटम यांत्रिकी में होती हैं, जहाँ कण तरंग जैसी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन को एक पदार्थ तरंग के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति होती है।

क्रीस्ट और ट्रॉफ़: एक तरंग में, क्रीस्ट अधिकतम सकारात्मक विस्थापन का बिंदु होता है, जबकि ट्रॉफ़ अधिकतम नकारात्मक विस्थापन का बिंदु होता है। दो लगातार क्रीस्ट या ट्रॉफ़ के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा जाता है।

- काल: काल (T) वह सबसे छोटा समय होता है जब एक अनुदैर्ध्य तरंग पर एक बिंद

|

1 videos|326 docs|212 tests

|