NCERT सारांश: जीव विज्ञान- 4 का सारांश | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

लिम्फोसाइट्स:

लिम्फोसाइट्स, जो कि सफेद रक्त कोशिकाएँ हैं, हड्डी के मज्जा में स्टेम कोशिकाओं के माइटोसिस से उत्पन्न होती हैं। कुछ लिम्फोसाइट्स थाइमस में प्रवास करते हैं और टी कोशिकाएँ बनाते हैं, जो रक्त में प्रवाहित होती हैं और लिम्फ नोड्स तथा स्प्लीन से संबंधित होती हैं।

B कोशिकाएँ हड्डी के मज्जा में रहती हैं और विकसित होती हैं, फिर परिसंचारी और लिम्फ प्रणालियों में जाती हैं। B कोशिकाएँ एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं।

- एंटीबॉडी-नियंत्रित (ह्यूमोरल) इम्युनिटी B कोशिकाओं द्वारा और उनके द्वारा निर्मित एंटीबॉडीज़ द्वारा नियंत्रित होती है।

- सेल-नियंत्रित इम्युनिटी T कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होती है।

- एंटीबॉडी-नियंत्रित प्रतिक्रियाएँ आक्रमण करने वाले वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ रक्षा करती हैं।

- सेल-नियंत्रित इम्युनिटी उन कोशिकाओं से संबंधित होती है जो वायरस और बैक्टीरिया द्वारा संक्रमित हो चुकी हैं, यह परजीवियों, फफूंद, और प्रोटोज़ोआ के खिलाफ सुरक्षा करती है, और कैंसरग्रस्त शरीर की कोशिकाओं को भी मारती है।

एंटीबॉडी-नियंत्रित इम्युनिटी: इस प्रक्रिया में चरण हैं:

- (i) एंटीजन की पहचान

- (ii) सहायक T कोशिकाओं का सक्रियण

- (iii) B कोशिकाओं द्वारा एंटीबॉडी उत्पादन

प्रत्येक चरण एक विशेष कोशिका प्रकार द्वारा निर्देशित होता है।

- मैक्रोफेज: मैक्रोफेज सफेद रक्त कोशिकाएँ हैं जो लगातार विदेशी (गैर-स्व) एंटीजनिक अणुओं, वायरस या सूक्ष्मजीवों की खोज करती हैं। जब ये पाई जाती हैं, तो मैक्रोफेज उन्हें निगल जाती हैं और नष्ट कर देती हैं। एंटीजन के छोटे टुकड़े मैक्रोफेज के प्लाज्मा झिल्ली की बाहरी सतह पर प्रदर्शित होते हैं।

- सहायक T कोशिकाएँ: सहायक T कोशिकाएँ मैक्रोफेज हैं जो तब सक्रिय होती हैं जब वे मैक्रोफेज की सतह पर प्रदर्शित एंटीजन का सामना करती हैं। सक्रिय T कोशिकाएँ B कोशिकाओं की पहचान और सक्रिय करती हैं।

- B कोशिकाएँ: B कोशिकाएँ विभाजित होती हैं, प्लाज्मा कोशिकाएँ और B मेमोरी कोशिकाएँ बनाती हैं। प्लाज्मा कोशिकाएँ अगले चार या पाँच दिनों के लिए रक्त में प्रति सेकंड 2000 से 20,000 एंटीबॉडी अणुओं का निर्माण और रिलीज करती हैं। B मेमोरी कोशिकाएँ महीनों या वर्षों तक जीवित रहती हैं और इम्यून मेमोरी सिस्टम का हिस्सा होती हैं।

- एंटीबॉडीज़: एंटीबॉडीज़ विशेष एंटीजन के साथ लॉक-एंड-की शैली में बंधती हैं, जिससे एक एंटीजन-एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। एंटीबॉडीज़ एक प्रकार के प्रोटीन अणु होते हैं जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन की पाँच श्रेणियाँ हैं: IgG, IgA, IgD, IgE, और IgM।

एंटीबॉडीज़ Y-आकार के अणु होते हैं जो दो समान लंबे पोलिपेप्टाइड (हेवी या H चेन) और दो समान छोटे पोलिपेप्टाइड (लाइट या L चेन) से बने होते हैं। एंटीबॉडीज़ के कार्यों में शामिल हैं:

- (i) एंटीजन की पहचान और बंधन

- (ii) एंटीजन का निष्क्रियकरण

एक अद्वितीय एंटीजनिक निर्धारक एक साइट को पहचानता है और एंटीजन से बंधता है, जिससे कई तरीकों से एंटीजन का विनाश होता है। Y के अंत वह एंटीजन-सम्बंधित साइट होते हैं जो प्रत्येक एंटीजन के लिए अलग होते हैं।

हेल्पर T कोशिकाएँ B कोशिकाओं को सक्रिय करती हैं जो एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं। सुप्रेसर T कोशिकाएँ B और T कोशिकाओं की इम्यून प्रतिक्रिया को धीमा करती हैं और रोकती हैं, जो इम्यून सिस्टम के लिए एक ऑफ स्विच के रूप में कार्य करती हैं। सायटोटॉक्सिक (या किलर) T कोशिकाएँ उन शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करती हैं जो वायरस या बैक्टीरिया से संक्रमित होती हैं। मेमोरी T कोशिकाएँ शरीर में रहती हैं और एंटीजन के फिर से परिचय की प्रतीक्षा करती हैं।

एक वायरस से संक्रमित कोशिका अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर वायरल एंटीजन प्रदर्शित करेगी। किलर T कोशिकाएँ वायरल एंटीजन को पहचानती हैं और उस कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाती हैं। T कोशिकाएँ प्रोटीन का स्राव करती हैं जो संक्रमित कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छिद्र बनाते हैं। संक्रमित कोशिका का साइटोप्लाज्म रिसाव करता है, कोशिका मर जाती है, और इसे फैगोसाइट्स द्वारा हटाया जाता है। किलर T कोशिकाएँ प्रत्यारोपित अंगों की कोशिकाओं से भी जुड़ सकती हैं। इम्यून सिस्टम इस रक्षा का मुख्य घटक है। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फ अंग, और लिम्फ वाहिकाएँ इस सिस्टम का निर्माण करती हैं।

इम्यून सिस्टम आत्म और गैर-आत्म में अंतर करने में सक्षम है। एंटीजन कोशिका की सतह पर मौजूद रासायनिक तत्व होते हैं। सभी कोशिकाओं में ये होते हैं। इम्यून सिस्टम कोशिकाओं की जाँच करता है और उन्हें “आत्म” या “गैर-आत्म” के रूप में पहचानता है। एंटीबॉडी एक विशेष एंटीजन के प्रति प्रतिक्रिया में कुछ लिम्फोसाइट्स द्वारा उत्पन्न प्रोटीन होते हैं। B-लिम्फोसाइट्स और T-लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। B-लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित होते हैं जो फिर एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं। T-लिम्फोसाइट्स उन कोशिकाओं पर हमला करते हैं जो एंटीजन धारण करती हैं जिन्हें वे पहचानते हैं। वे इम्यून प्रतिक्रिया को भी मध्यस्थता करते हैं।

रक्त समूह, Rh, और एंटीबॉडीज़

रक्त कोशिकाओं की सतह पर 30 या अधिक ज्ञात एंटीजन होते हैं। ये रक्त समूहों या रक्त प्रकारों का निर्माण करते हैं। एक रक्त संचारण में, प्राप्तकर्ता और दाता के रक्त समूहों का मिलान होना चाहिए।

यदि मिलान ठीक से नहीं किया गया, तो प्राप्तकर्ता की प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करेगी, जिससे संचारित कोशिकाओं का थक्का बन जाएगा, जो कैपिलरीज़ के माध्यम से परिसंचरण को रोक देगा और गंभीर या यहां तक कि जानलेवा परिणाम उत्पन्न कर सकता है। रक्त समूह ‘A’ वाले व्यक्तियों के लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर A एंटीजन होता है, और उनके प्लाज्मा में B रक्त के लिए एंटीबॉडीज़ होती हैं। रक्त समूह ‘B’ वाले व्यक्तियों के रक्त कोशिकाओं पर B एंटीजन होता है और उनके प्लाज्मा में A रक्त के खिलाफ एंटीबॉडीज़ होती हैं।

रक्त समूह ‘AB’ वाले व्यक्तियों की कोशिका सतहों पर A और B के लिए एंटीजन होते हैं और उनके प्लाज्मा में A या B रक्त प्रकार के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होती। रक्त समूह O वाले व्यक्तियों के लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन उनके प्लाज्मा में A और B दोनों के एंटीजन होते हैं। AB रक्त समूह वाले लोग किसी भी प्रकार का रक्त प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है।

O रक्त समूह वाले लोग किसी को भी रक्त दान कर सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नवजात शिशु की हिमोलिटिक बीमारी (HDN) एक Rh-असंगति के परिणामस्वरूप होती है, जो Rh- माँ और Rh भ्रूण के बीच होती है। जन्म के दौरान भ्रूण का Rh रक्त माँ के प्रणाली में प्रवेश करता है, जिससे वह Rh एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करती है। पहला बच्चा आमतौर पर प्रभावित नहीं होता, हालाँकि बाद के Rh भ्रूण माँ की प्रतिरक्षा प्रणाली की एक बड़ी द्वितीयक प्रतिक्रिया का कारण बनते हैं।

HDN (Hemolytic Disease of the Newborn) को रोकने के लिए, Rh- माताओं को पहले गर्भावस्था में Rh भ्रूण के साथ और सभी बाद के Rh भ्रूणों के साथ एक Rh एंटीबॉडी दी जाती है।

अंग प्रत्यारोपण और एंटीबॉडी

अंग प्रत्यारोपण और त्वचा ग्राफ्ट की सफलता के लिए शरीर के सभी कोशिकाओं पर मौजूद हिस्टोकंपैटिबिलिटी एंटीजन का मिलान आवश्यक है।

क्रोमोसोम 6 में उन जीनों का एक समूह होता है, जिसे मानव ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स (HLA) कहा जाता है, जो ऐसे प्रक्रियाओं के परिणाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारे क्रोमोसोम 6 की प्रत्येक प्रति पर HLA एलील्स का समूह हैप्लोटाइप कहलाता है।

एलील्स की बड़ी संख्या का मतलब है कि कोई भी दो व्यक्ति, यहां तक कि एक परिवार में, समान हैप्लोटाइप नहीं रखेंगे।

समान जुड़वाँ भाई-बहनों में 100% HLA मिलान होता है। सबसे अच्छे मिलान परिवार के भीतर होते हैं। ट्रांसप्लांट के लिए प्राथमिकता का क्रम है: समान जुड़वाँ > भाई-बहन > माता-पिता > अपरिचित दाता।

अपरिचित दाता के मिलान की संभावना 1 में 100,000-200,000 के बीच होती है। नस्लीय या जातीय रेखाओं के बीच मिलान अक्सर अधिक कठिन होता है। जब HLA प्रकारों का मिलान किया जाता है, तो प्रत्यारोपित अंगों की जीवित रहने की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ जाती है।

शरीर की रक्षा

विशेषीकृत कोशिकाएँ जो कीटाणुओं और बल्क के कणों को खाने के द्वारा निपटती हैं, उन्हें 'फैगोसाइट्स' कहा जाता है (फैगेन 'खाना'; साइट 'कोशिका')। ये सभी ऊतकों में मौजूद होते हैं लेकिन विशेष रूप से जिगर, तिल्ली और अस्थि मज्जा में केंद्रित होते हैं।

- रक्त में मोनोसाइट्स इन कोशिकाओं के प्रवाहमान समकक्ष होते हैं।

- विशिष्ट अधिग्रहित रोग प्रतिरोधक क्षमता को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है: ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी।

- लिम्फॉइड अंग लिंफोसाइट्स का उत्पादन करते हैं। ये अंग मुख्य रूप से अस्थि मज्जा, थाइमस, लिंफ नोड्स, तिल्ली और छोटी आंत की दीवार में कुछ 'पैच' शामिल हैं।

- दो प्रकार के लिंफोसाइट्स होते हैं - B लिंफोसाइट्स जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी से संबंधित होते हैं, और T लिंफोसाइट्स जो सेलुलर इम्यूनिटी से संबंधित होते हैं।

- एंटीबॉडी उत्पादन ह्यूमोरल इम्यूनिटी में होता है। यह एक प्रोटीन जिसे एंटीजन कहा जाता है, द्वारा प्रेरित होता है। यह प्लाज्मा कोशिकाएँ हैं जो प्रस्तुत एंटीजन के लिए विशिष्ट एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं।

- विशिष्ट एंटीबॉडी के संश्लेषण को समझाने के लिए सिद्धांत—‘संरचना में’ और ‘चयनात्मक’ सिद्धांत।

- निर्देशात्मक सिद्धांत यह मानते हैं कि सभी प्लाज्मा कोशिकाएँ समान होती हैं, यह एंटीजन है जो प्लाज्मा कोशिकाओं को एक विशिष्ट प्रोटीन (एंटीबॉडी) का निर्माण करने के लिए निर्देशित करता है।

- चयनात्मक सिद्धांत जो बुस्नेट द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, यह मानते हैं कि B कोशिकाओं की संख्या एंटीजन की संख्या के समान होती है।

एंटीबॉडी एक प्रोटीन हैं जो 'गामा ग्लोब्युलिन्स' या इम्युनोग्लोबुलिन्स नामक वर्ग से संबंधित हैं।

हेपेटाइटिस वैक्सीन — इसके लिए तीन खुराक की आवश्यकता होती है: पहली और दूसरी खुराक के बीच एक महीने का अंतर होता है, और दूसरी और तीसरी खुराक के बीच छह महीने का।

मौखिक टाइफाइड वैक्सीन 'टाइफोरल' ब्रांड नाम के तहत कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है।

रक्त: यह एक महत्वपूर्ण तरल है

रक्त एक समरूप लाल तरल की तरह दिखता है। लेकिन जब इसे एक पतली परत में फैलाया जाता है, तो यह एक तरल जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निलंबन होता है। अधिकांश कोशिकाएं हल्की पीली होती हैं और इनमें नाभिक नहीं होता। इन कोशिकाओं का घनत्व रक्त के लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। इन कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स या लाल रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। इसके अलावा दो और प्रकार की कोशिकाएं होती हैं—ल्यूकोसाइट्स या सफेद रक्त कोशिकाएं और थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स।

प्लाज्मा — यह एक पीले रंग का तरल है, जिसमें लगभग 90 प्रतिशत पानी होता है। प्लाज्मा में घुला मुख्य नमक सोडियम क्लोराइड या सामान्य नमक है। प्लाज्मा की लवणता समुद्र के पानी की तुलना में एक तिहाई होती है।

- फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन है जो रक्त के थक्के बनने के लिए आवश्यक है, जबकि अन्य प्रोटीन ग्लोबुलिन्स शरीर की रक्षा तंत्र में सहायता करते हैं।

- लाल रक्त कोशिकाएं (RBC) रक्त कोशिकाओं में सबसे अधिक होती हैं, इनमें नाभिक या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। RBC एक लाल रंग का प्रोटीन है जिसमें लोहे की मौजूदगी होती है। हीमोग्लोबिन इसे उन ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचाने में सक्षम बनाता है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। रक्त में सामान्य मात्रा में हीमोग्लोबिन 100 मि.ली. रक्त में 12-15 ग्राम होता है। इस मात्रा में कमी को एनीमिया कहा जाता है।

- मुंह की छत (पैलेट) का नाभिकीय झिल्ली हीमोग्लोबिन की मात्रा को मापने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र है।

- एक लाल रक्त कोशिका का औसत जीवनकाल लगभग चार महीने होता है। इन्हें हड्डियों के खोखले (हड्डी के मज्जा) में उत्पादित किया जाता है।

सफेद रक्त कोशिकाएं (WBC) लाल रक्त कोशिकाओं की तुलना में बहुत कम होती हैं, इसका अनुपात एक सफेद कोशिका प्रति 600 लाल कोशिकाएं होता है। ये लाल कोशिकाओं से थोड़ी बड़ी होती हैं और तीन पहलुओं में भिन्न होती हैं—पहला, इनमें नाभिक होता है, दूसरा, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता और इसलिए ये लगभग रंगहीन होती हैं, अंत में, कुछ सफेद कोशिकाएं चल सकती हैं और कणों या बैक्टीरिया को निगल सकती हैं, इस प्रक्रिया को फागोसाइटोसिस कहा जाता है।

WBC को आगे पांच समूहों में विभाजित किया गया है: (1) न्यूट्रोफिल्स (2) ईोसिनोफिल्स (3) बेसोफिल्स (4) लिम्फोसाइट्स (5) मोनोसाइट्स

प्लेटलेट्स: लाल या सफेद रक्त कोशिकाओं से बहुत छोटे होते हैं और इनमें नाभिक नहीं होता। ये चोट से होने वाले खून बहने को रोकने में मदद करते हैं (हर्मोस्टैसिस: हेमे 'रक्त'; स्टेज 'खड़े होना')। प्लेटलेट्स इस हर्मोस्टैसिस प्रक्रिया में एक रासायनिक पदार्थ 'सेसोलोनिस' को मुक्त करके योगदान करते हैं।

- A, B, AB और O चार रक्त समूह हैं। वर्गीकरण लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर उपस्थित पदार्थ के प्रकार पर आधारित है।

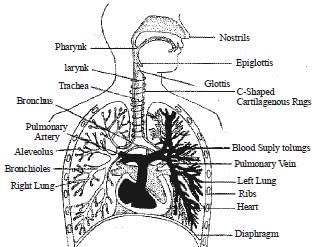

फेफड़े: जीवन का संबंध

ब्रोंकियल पेड़ में स्वरयंत्र, श्वासनली, ब्रोन्कस, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा शामिल हैं।

अल्वियोली – यह पतले दीवार वाले वायु थैलियों का एक समूह है जो छोटे वायु कोशिकाओं में समाप्त होता है। इसे कैपिलरी की एक जाली से ढका गया है। एक व्यक्ति के पास लगभग 600 मिलियन अल्वियोली होते हैं।

- ऑक्सीजन अल्वियोली से रक्त में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से बाहर निकलकर अल्वियोली में प्रवेश करती है।

श्वसन प्रणाली

एकल-कोशीय जीवों में श्वसन: एकल-कोशीय जीव सीधे अपने कोशिका झिल्ली के पार गैसों का आदान-प्रदान करते हैं। हालांकि, ऑक्सीजन की धीमी प्रसार दर के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में एकल-कोशीय जीवों का आकार सीमित होता है। सरल जानवरों में जो विशेषीकृत विनिमय सतहों का अभाव होता है, उनके शरीर की योजना चपटी, नलिका में या पतली होती है, जो गैस विनिमय के लिए सबसे कुशल होती है। हालांकि, ये सरल जीव आकार में छोटे होते हैं।

बहु-कोशीय जीवों में श्वसन

विशाल जीव अपने बाहरी सतह के पार गैसों का आदान-प्रदान करके बनाए नहीं रख सकते। इन्होंने विभिन्न श्वसन सतहों का विकास किया है जो सभी आदान-प्रदान के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती हैं, जिससे बड़े शरीर की अनुमति मिलती है। एक श्वसन सतह पतले, नम एपिथेलियल कोशिकाओं से ढकी होती है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान करने की अनुमति देती है। ये गैसें केवल तब कोशिका झिल्ली को पार कर सकती हैं जब वे पानी या किसी जल घोल में घुली हुई होती हैं, इसलिए श्वसन सतहों को नम होना आवश्यक है।

श्वसन तंत्र के सिद्धांत

- 1. एक ऑक्सीजन-युक्त माध्यम का आंदोलन ताकि यह रक्त वाहिकाओं के ऊपर स्थित एक नम झिल्ली के संपर्क में आ सके।

- 2. माध्यम से रक्त में ऑक्सीजन का विसरण।

- 3. ऑक्सीजन का शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं तक परिवहन।

- 4. रक्त से कोशिकाओं में ऑक्सीजन का विसरण।

- 5. कार्बन डाइऑक्साइड एक विपरीत मार्ग का अनुसरण करती है।

परिवहन तंत्र

एककोशीय जीवों में परिसंचरण तंत्र

एककोशीय जीव अपनी कोशिका की सतह का उपयोग बाहरी वातावरण के साथ आदान-प्रदान के बिंदु के रूप में करते हैं। स्पंज सबसे सरल जानवर होते हैं, फिर भी उनके पास एक परिवहन प्रणाली होती है। समुद्री जल परिवहन का माध्यम है और इसे स्पंज के भीतर और बाहर किलियरी क्रिया द्वारा धकेला जाता है। सरल जानवर, जैसे हाइड्रा और प्लानारिया, विशेष अंगों जैसे दिल और रक्त वाहिकाओं की कमी रखते हैं, इसके बजाय वे अपने त्वचा का उपयोग सामग्री के आदान-प्रदान के बिंदु के रूप में करते हैं। हालाँकि, यह एक जानवर के आकार को सीमित करता है। बड़े होने के लिए, उन्हें विशेष अंगों और अंग प्रणालियों की आवश्यकता होती है।

बहुकोशीय जीवों में परिसंचरण तंत्र

बहुकोशीय जानवरों के अधिकांश कोशिकाएँ बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं होती हैं, इसलिए उन्होंने पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और चयापचय अपशिष्टों के परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र विकसित किया है। परिसंचरण तंत्र के घटक हैं:

- i. रक्त: तरल प्लाज्मा और कोशिकाओं का एक संयोजी ऊतक।

- ii. दिल: रक्त को हिलाने के लिए एक पेशीय पंप।

- iii. रक्त वाहिकाएँ: धमनियाँ, कैपिलरी और शिराएँ जो रक्त को सभी ऊतकों तक पहुँचाती हैं।

कशेरुक क cardiovascular प्रणाली

कशेरुकों की हृदय प्रणाली में एक हृदय शामिल होता है, जो एक पेशीय पंप है जो संकुचन करके रक्त को धमनियों के माध्यम से शरीर में प्रवाहित करता है, और रक्त वाहिकाओं की एक श्रृंखला।

हृदय का ऊपरी कक्ष, एट्रियम (बहुवचन: एट्रिया), वह स्थान है जहाँ रक्त हृदय में प्रवेश करता है। एक वाल्व के माध्यम से गुजरते हुए, रक्त निचले कक्ष, वेंट्रिकल में प्रवेश करता है।

वेंट्रिकल का संकुचन रक्त को हृदय से एक धमनी के माध्यम से बाहर निकालता है।

हृदय की मांसपेशी हृदय मांसपेशी कोशिकाओं से बनी होती है।

धमनियाँ रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो रक्त को हृदय से बाहर ले जाती हैं। धमनी की दीवारें फैलने और संकुचन करने में सक्षम होती हैं। धमनियों की दीवारें तीन मोटी परतों में होती हैं। चिकनी मांसपेशी तंतु संकुचित होते हैं, और एक अन्य संयोजी ऊतक की परत काफी लचीली होती है, जिससे धमनियाँ उच्च दबाव में रक्त को ले जा सकती हैं।

एओर्टा हृदय से निकलने वाली मुख्य धमनी है।

फेफड़ों की धमनी एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजन-गरीब रक्त ले जाती है। फेफड़ों की धमनी डीऑक्सीजनेटेड रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। फेफड़ों में, गैस का आदान-प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और ऑक्सीजन अंदर आती है।

आर्टिरियोल्स छोटी धमनियाँ होती हैं जो बड़ी धमनियों को कैपिलेरिज़ के साथ जोड़ती हैं। छोटी आर्टिरियोल्स कैपिलरी बेड्स के रूप में ज्ञात कैपिलेरियों के समूहों में शाखित होती हैं।

कैपिलरीज़ पतली दीवार वाली रक्त वाहिकाएँ होती हैं जिनमें गैस का आदान-प्रदान होता है।

कैपिलरी में, दीवार केवल एक कोशिका परत मोटी होती है।

कैपिलरीज़ को कैपिलरी बेड्स में संकेंद्रित किया जाता है। कुछ कैपिलरीज़ की दीवार की कोशिकाओं के बीच छोटे छिद्र होते हैं, जिससे सामग्री के बाहर और अंदर बहने की अनुमति मिलती है, साथ ही श्वेत रक्त कोशिकाओं के पारित होने की भी।

रक्तचाप में परिवर्तन परिसंचरण प्रणाली की विभिन्न रक्त वाहिकाओं में भी होता है।

पोषक तत्व, अपशिष्ट और हार्मोन पतले दीवारों वाले केपिलरी (capillaries) के माध्यम से विनिमय होते हैं।

केपिलरी का आकार सूक्ष्म होता है, हालाँकि रक्त प्रवाह का केपिलरी में जाना एक प्रकार का लज्जा (blushing) हो सकता है। केपिलरी बिस्तरों में रक्त प्रवाह का नियंत्रण तंत्रिका-नियंत्रित स्पिंक्टर्स (sphincters) द्वारा किया जाता है।

परिसंचरण प्रणाली का कार्य ऑक्सीजन, पोषक अणुओं और हार्मोनों की आपूर्ति करना और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और अन्य चयापचय अपशिष्टों को हटाना है। केपिलरी रक्त और चारों ओर के ऊतकों के बीच विनिमय के बिंदु होते हैं। सामग्री केपिलरी के भीतर और बाहर उन कोशिकाओं के माध्यम से या उनके बीच से गुजरती है जो केपिलरी को रेखांकित करती हैं। मानव शरीर में केपिलरी का विस्तृत नेटवर्क लगभग 50,000 से 60,000 मील लंबा होने का अनुमान है। विस्तृत चैनल रक्त को केपिलरी बिस्तर को बायपास करने की अनुमति देते हैं। ये चैनल मांसपेशियों की क्रिया से खुलते और बंद होते हैं जो चैनलों के माध्यम से रक्त प्रवाह को नियंत्रित करते हैं।

केपिलरी बिस्तरों से निकलने वाला रक्त एक क्रमिक रूप से बड़े वेंस (venules) की श्रृंखला में प्रवाहित होता है, जो अंततः नसों (veins) का निर्माण करते हैं। नसें केपिलरी से दिल तक रक्त ले जाती हैं। फेफड़ों की नसों (pulmonary veins) को छोड़कर, नसों में रक्त ऑक्सीजन-गरीब होता है। फेफड़ों की नसें ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से वापस दिल में ले जाती हैं। वेंस छोटे नसें होती हैं जो केपिलरी बिस्तरों से रक्त को नसों में इकट्ठा करती हैं। नसों में दबाव कम होता है, इसलिए नसें रक्त को आगे बढ़ाने के लिए निकटवर्ती मांसपेशियों के संकुचन पर निर्भर करती हैं। नसों में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त के पीछे लौटने को रोकते हैं।

रक्तचाप: वेंट्रिकल का संकुचन रक्त को बड़ी दबाव में धमनियों में धकेलता है। रक्तचाप को मर्करी के मिमी में मापा जाता है; स्वस्थ युवा वयस्कों का वेंट्रिकुलर सिस्टोल का दबाव 120 मिमी होना चाहिए, और वेंट्रिकुलर डाइस्टोल में 80 मिमी।

उच्च दबाव (मनुष्यों के लिए 120/80 की तुलना में झींगों में 12/1) का मतलब है कि रक्त का प्रवाह तेजी से होता है (मनुष्यों में 20 सेकंड, झींगों में 8 मिनट)।

जैसे-जैसे रक्त दिल से दूर जाता है, दबाव भी कम होता है। वेंट्रिकल के प्रत्येक संकुचन से धमनियों में दबाव उत्पन्न होता है। फेफड़ों की लचीलापन पल्मोनरी दबाव को कम रखने में मदद करता है। सिस्टमिक दबाव को धमनियों और आत्रियों में रिसेप्टर्स द्वारा महसूस किया जाता है। इन सेंसर से तंत्रिका संदेश मस्तिष्क में मेडुला तक स्थितियों को संप्रेषित करते हैं। मेडुला से आने वाले संकेत रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं।

दिल और हृदय प्रणाली की बीमारियाँ

दिल का दौरा: कार्डियक मांसपेशी कोशिकाओं को कोरोनरी धमनियों के एक प्रणाली द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। व्यायाम के दौरान इन धमनियों के माध्यम से प्रवाह सामान्य प्रवाह से पांच गुना अधिक होता है। कोरोनरी धमनियों में अवरुद्ध प्रवाह दिल की मांसपेशी की मृत्यु का कारण बन सकता है, जिससे दिल का दौरा पड़ता है। कोरोनरी धमनियों का अवरुद्ध होना आमतौर पर कोरोनरी artery की आंतरिक दीवार में लिपिड और कोलेस्ट्रॉल के क्रमिक संचय का परिणाम होता है। कभी-कभी छाती में दर्द, एंजाइना पेक्टोरलिस, तनाव या शारीरिक exertion के दौरान हो सकता है। एंजाइना इंगित करता है कि ऑक्सीजन की मांग उसे प्रदान करने की क्षमता से अधिक है और भविष्य में दिल के दौरे की संभावना हो सकती है। मरने वाली दिल की मांसपेशी कोशिकाएं पुनः स्थापित नहीं होतीं क्योंकि दिल की मांसपेशी कोशिकाएं विभाजित नहीं होतीं। दिल की बीमारी और कोरोनरी artery की बीमारी आज के समय में मृत्यु के प्रमुख कारण हैं।

हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप (जिसे मौन हत्यारा कहा जाता है) तब होता है जब रक्तचाप लगातार 140/90 से ऊपर होता है। अधिकांश मामलों में इसके कारण ज्ञात नहीं होते, हालाँकि तनाव, मोटापा, उच्च नमक सेवन और धूम्रपान आनुवंशिक प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। ख़ुशकिस्मती से, जब इसका निदान किया जाता है, तो यह आमतौर पर दवाओं और आहार/व्यायाम के माध्यम से उपचार योग्य होता है।

रक्त वाहिकाओं का प्रणाली

परिपक्वता के लिए दो मुख्य मार्ग होते हैं: फेफड़ों का (फेफड़ों के लिए और फेफड़ों से) और संवहनी (शरीर के लिए और शरीर से)। फेफड़ों की धमनियाँ रक्त को दिल से फेफड़ों तक ले जाती हैं। फेफड़ों में गैस का आदान-प्रदान होता है। फेफड़ों की शिराएँ रक्त को फेफड़ों से दिल तक ले जाती हैं। एओर्टा संवहनी परिपथ की मुख्य धमनी है। वेन कैवे संवहनी परिपथ की मुख्य शिराएँ हैं। कोरोनरी धमनियाँ दिल को ऑक्सीजन युक्त रक्त, भोजन आदि पहुँचाती हैं।

जानवरों में अक्सर एक पोर्टल प्रणाली होती है, जो कैपिलरी में शुरू होती है और समाप्त होती है, जैसे कि पाचन तंत्र और जिगर के बीच। मछलियाँ रक्त को दिल से अपने गिल्स तक पंप करती हैं, जहाँ गैस का आदान-प्रदान होता है, और फिर इसे शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुँचाती हैं। स्तनधारी फेफड़ों में गैस के आदान-प्रदान के लिए रक्त पंप करते हैं, फिर इसे दिल में वापस लाते हैं और संवहनी परिसंचरण के लिए पंप करते हैं। रक्त केवल एक दिशा में बहता है।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|